草原丝绸之路上东西方文化交流研究

李婧杰 刘义

摘 要:辽代是草原丝绸之路最为繁盛的时期之一,东西方文化交流非常密切。为在草原丝绸之路西段搜寻能够反映东方文化影响的例子,用图像学的研究方法,以两种纹饰题材——凤纹和轮菊纹作为例子,在辽代器物上寻找与之相同或相近的纹饰进行说明和佐证,用纹饰艺术上的异同和变化体现草原丝绸之路为载体的东西方文化交流的成就和贡献。

关键词:草原丝绸之路;东西方文化交流;凤纹;轮菊纹;辽代

中图分类号:K246 文献标识码:A 文章编号:1673-2596(2021)09-0008-06

一、草原丝绸之路的繁盛

俯瞰亚欧大陆版图,会发现一条东起蒙古高原,经中亚、西亚、东欧,西至北欧地区的狭长草原地带,这一狭长地带既没有高原雪山阻隔,也没有严寒威胁,为亚欧大陆东西方交流提供了可能,这便是所谓的“草原丝绸之路”。地理上这条路线正好处于北纬40°―北纬50°之间,在自然条件、气候条件、海拔高度及地表植被等方面都有相似的环境条件,决定了生活在这一区域内的不同种族的人们在生产、生活等方面存在相同或相近之处,因此自然地产生物质交换和文化交流。

中国境内的丝绸之路可以概括为四条:一是经河西走廊至西域诸国,这是丝绸之路的主道,因通过新疆的塔克拉玛干沙漠和中亚的若干沙漠地区而被称为丝绸之路的沙漠路线;二是中国北部的草原丝绸之路;三是中国四川、云南和西藏的西南丝绸之路;四是中国东南沿海的海上丝绸之路[1]。草原丝绸之路的主体线路是由中原地区向北越过古阴山(今大青山)、燕山一带的长城沿线,西北穿越蒙古高原、南俄草原、中西亚北部,直达地中海北麓的欧洲地区[2]。这条路线的开辟时间最早,早在旧石器时代,今北方草原上的古代部落就已经“同中亚、南亚、西伯利亚等遥远地区的部落建立了广泛的联系”[3];延续时间最长,因其经过的多为草原地带,没有难以逾越的高山阻隔,沿线的河网又比较发达,为仅靠骆驼、马和驴运输时代的长距离穿行提供了可能。反观其他几条丝绸之路,都由于沿线国家的政治宗教因素、恶劣的自然条件、突发或长期的战争,使得通行时断时续。草原丝绸之路承担了沟通东西方文明孔道的重要作用,尤其是到了公元10世纪初,由契丹族建立的辽朝统一了北方草原各民族,多民族杂居的北方草原进入大一统的时代,草原丝绸之路就此进入了繁盛期。

公元10―12世纪,由于西夏占据沙漠丝绸之路的咽喉——河西走廊,使得辽与西方诸国的沟通和交流只能依靠草原丝绸之路,辽代对草原丝绸之路的开发、保护和控制都十分重视。辽代的草原丝绸之路有“北线”和“南线”之分[4]。北线由辽上京(今内蒙古赤峰市巴林左旗林东镇)西北行至河董城(又名回鹘可敦城)、西南行至皮被河城、西行至塔懒主城、西行至镇州,途经防州、维州,经招州(原有古回鹘城),西北经乃蛮部、辖嘎斯国,再转西南经金山(今阿尔泰山)、精河(今新疆西北部博尔塔拉蒙古自治州东部)、八剌沙衮,阿萨兰回鹘,再西行与草原丝绸之路的西段相接[5]。南线由辽南京(今北京市)西北行至归化州(今河北宣化),辽代后期中京建立后,也有一条从辽中京(今内蒙古赤峰市宁城县)西行翻越七老图山至归化州的路线,西行至辽西京(今山西大同市)、丰州(今内蒙古呼和浩特市),沿阴山南北麓西行,再西北行与北线相接[6]。

辽朝由草原契丹民族建立,全盛时期占据今天的东北、华北、外兴安岭、蒙古国,不论从疆域、军事及综合实力上都强于北宋和西夏,在对外交往上,尤其是对中亚、西亚和欧洲的许多民族、地区,自然而然地具有更为重要的地位和更加深远的影响,直到今天中亚、西亚或者东欧的语言中,称呼中国为“契丹”或者是与“契丹”近似的发音。这种影响以草原丝绸之路为载体,向西方传播东方文化和东方智慧,也吸收西方先进文化和独有艺术。依托草原丝绸之路,契丹民族及其建立的辽朝,极大地推动了北方草原地区的经济、社会和文化发展,缩小了与中原地区的差距,为后世留下了宝贵灿烂的文化遗产。

二、辽代纹饰所反映的东西文化交流

辽代的考古发现主要集中于辽代五京的周边地区,出土了大量的辽代遗物,因金代建国初期对辽代墓葬的集中破坏和盗墓的猖獗,使得辽代墓葬毁坏严重,但近代还是出土了许多的金银器、玻璃器、马具、玉器、丝织品、壁画、陶瓷器、铜铁器、木器等,本文将从这些遗物精美的纹饰上探寻东西文化交流的印记,揭示草原文化发展的规律和方向,印证草原丝绸之路的伟大意义。

辽代的纹饰题材丰富多样,大体可分为动物纹饰、植物纹饰、几何纹饰、人物故事纹饰和佛教造像。动物纹饰有龙、凤、狮、马、羊、鹿、犬、摩羯、鱼、鸳鸯、雁、鹤、鸟、昆虫等。植物纹饰有牡丹花、莲花、忍冬花、宝相花、莲瓣、折枝、缠枝、卷草、石榴等。几何纹饰有联珠纹、云纹、水纹、菱形纹、五角纹、环纹、放射线纹等。人物故事有仙人、童子、乐舞、驯兽等。佛教造像有释迦牟尼、菩萨、弟子等。

学界对于辽代纹饰中的西方元素的影响研究的较多,如研究了辽代摩羯纹的特点、源流和其在中西文化交融中的作用[7];研究了遼代狮子纹的形态、特征和见证了草原丝绸之路上中西文化的相互渗透[8];通过对葡萄纹组合元素的溯源,识读和分析该图像构成和寓意演变[9];以丝绸之路影响下忍冬纹与中国本土文化的结合历程为脉络,梳理了忍冬纹造型、内涵及应用方面在丝绸之路的不同发展时期的演化过程[10];从联珠纹的联珠圈、主辅纹样和织造工艺这三个方面的变化来分析丝绸之路文化影响下联珠纹的形式特点,总结出联珠纹由“西”到“东”发展变化的形式特征[11]。相对应的草原丝绸之路沿线上东方文化的传播和影响的研究较少。众所周知,文化的交流不是单向而是双向的,艺术的影响也是你中有我、我中有你的。经过笔者的田野调查,现对南俄草原上出土的两件器物上的纹饰进行深入探讨,对两种纹饰蕴含的东方文化内涵进行揭示,也是草原丝绸之路双向交流的历史印证和多元文化交流的佐证。

(一)动物纹饰——凤纹

凤纹是辽代最受欢迎、使用最为广泛的纹饰之一,在金银器的表面装饰上使用最多,尤其是辽代皇族、后族或地位较高的人的随葬器物上,作为主要装饰元素反复出现。凤纹饰在辽代前期主要出现在马具、葬具、装饰物等富有草原民族特点的器物上,从辽代中期才开始出现在饮食器皿、生活用具上。

凤纹也是东方文化中的传统纹饰,《说文》卷四云[12]:“凤,神鸟也。天老曰:‘凤之象也,鸿前麐(麟)后,蛇颈鱼尾,颧颡鸳思,龙文(纹)龟背,燕颌鸡喙,五色备举。出于东方君子之国,翱翔四海之外,过昆仑,饮砥朴,濯羽弱水,莫宿风穴,见则天下安宁。”如同古代神兽一样,凤也是集合多种动物的特征组合而来,大雁的前半部、麒麟的后半部、蛇的颈、鱼的尾、鸳鸯的颧骨和额头、龙的纹路、龟的背、燕的下颚、鸡的喙。人们以丰富的想象对凤的形象进行描绘,早期的凤体作鸟体或鸡体型,大多为鸟的侧面形象,逐渐发展出凤纹独有的特质,如多样的凤冠、夸张的凤喙和极具艺术表现力的尾羽等。

凤纹的装饰形象也随着草原丝绸之路由东向西传播,沿线国家和地区的古代墓葬中出土了许多的以凤纹作装饰的器物,有通过草原丝路贸易交流过去的,也有朝贡回礼的,也有当地的手工艺者吸收东方文化而仿制或者新创的。

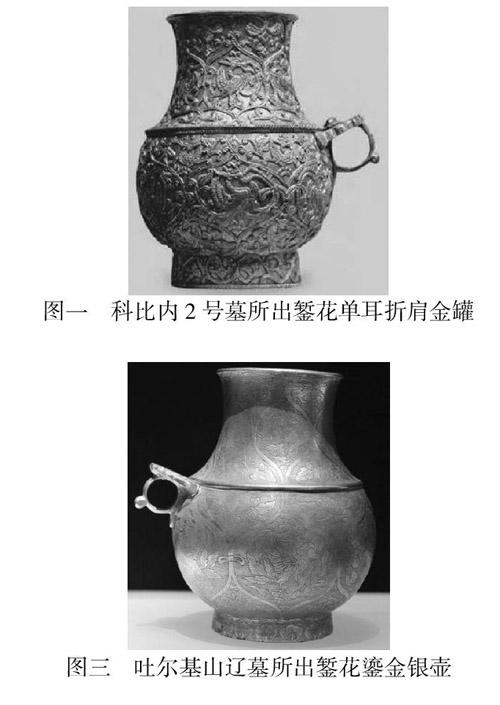

俄罗斯联邦哈卡斯共和国境内,位于米努辛斯克盆地西部、叶尼塞河上游的科比內2号墓出土了一件錾花单耳折肩金罐(图一),据孙机推测这种壶“带有中原地区装饰艺术的气息”,“在中亚壁画中未见过其他民族有使用折肩壶作饮器的例子,故这种壶应是突厥特有的、独具民族色彩的器型。”[13]其中一件器身满布缠枝卷草纹,壶的颈部和腹部以枝蔓结成莲瓣形,内填凤衔绶带纹饰,凤的造型雄劲、凶恶,头大腿短,灵芝形凤冠,夸张的S形长颈,凤尾为一丛华丽的阔叶向两侧卷曲伸展。这种形态的凤纹参照朱天舒对辽代凤纹的研究,此凤纹为“Ⅱ型唐式凤纹,辽早期和中期都能见到,主要用于装饰饮食生活用具”[14]。类似的凤纹多次出现在辽墓出土的器物中,如内蒙古赤峰市阿鲁科尔沁旗耶律羽之墓[15]出土一件桃形凤纹鎏金铜鞧带饰件(图二),饰件顶部有长方形吊钮,模铸凤纹,再錾刻细节纹饰,类似浮雕效果的凤纹活灵活现,口含宝珠、头顶肉冠,脖颈呈S形,胸甲装饰从脖子一直延伸到尾部,翅膀短小而尾羽硕大且夸张,双爪有力的抓于地面之上,整体给人的感觉更像是走兽而非飞禽。内蒙古科尔沁左翼后旗吐尔基山辽墓[16]出土一件錾花鎏金银壶(图三),此壶与科比内2号墓出土的錾花单耳折肩金罐从整体器型、鏊耳的位置和装饰、器身纹饰的题材和布局、口足形态、折肩的处理上都极其相似,凤纹的动作形态上有少许的不同,如凤口衔的物品不同、凤尾装饰不同和细部装饰的花纹不同。内蒙古通辽市奈林稿木头营子2号墓出土一件鎏金折肩单环状把手錾花银罐残器(图四),这件银罐虽为残器,但仅从现有的部分判断,与上述的两件壶罐均为同一器型,表面装饰风格也高度一致,仅在凤纹的形态表现和非主体细部装饰上存在细微差别。

科比内2号墓出土的这件錾花单耳折肩金罐从纹饰上采用了东方文化的凤元素,而吐尔基山辽墓出土的一件錾花鎏金银壶却沿用了独具突厥民族特色的饮器的器型。类比发现,草原丝绸之路上东西两端会出现器型相同,纹饰相似的出土器物,都可以说明草原丝绸之路在物质、文化交流、融通上起到了重要的作用。

(二)植物纹饰——轮菊纹

菊花是中国十大名花之一,也在花中四君子(梅兰竹菊)之中占有一席之地,根据学者研究,中国栽培菊花已有3000余年的历史。《楚辞》中《离骚》篇有“朝饮木兰之堕露兮,夕餐秋菊之落英”之句。东晋诗人陶渊明独爱菊,他写过不少咏菊诗句,如“采菊东篱下,悠然见南山”;“秋菊有佳色,更露摄其英”等,至今仍脍炙人口。菊花不惧秋风,在万物凋零之时绽放,不与百花争奇斗艳,这样的品格特点正是当时士大夫阶层所追求和喜爱的。

菊花纹在辽代出土器物中也是常见的装饰纹样,按表现形式可分为写实类和抽象类,如缠枝菊花纹、折枝菊花纹、团菊花纹等属于写实类;用S型弯曲的线条满布一周表现菊花的花瓣,而弱化菊花花蕊或者用其他形式代替,这种归为抽象的轮菊纹,多用于容器器盖等圆形器物之上,需俯视可见。

菊花纹这一中国传统的装饰纹样,也随着草原丝绸之路由东向西传播,用菊花纹装饰的器物也陆续出土于草原丝绸之路沿线的众多墓葬和遗址之中,这些器物或为丝路贸易的商品,或为朝贡的回礼,或为当地手工艺人的仿制,不论是哪一种,都将东方的审美情趣带入西方文化之中。

现存于俄罗斯东西伯利亚克拉斯诺亚尔斯克边疆区南部米努辛斯克市博物馆内的一件古铜镜(图五),据博物馆介绍,此铜镜直径6.2厘米,年代为公元10世纪,发现于Malaya Inya(马来亚因亚),铜镜的背面以铜钮为中心装饰轮菊纹。此款铜镜具有典型的东方艺术风格,与当地的文化和装饰特点有着较大的差异,却与遥远的东方——草原丝绸之路东端同时期的辽代器物纹饰有着相同的特点,如辽宁朝阳双洞水库辽墓[17]出土,现藏于朝阳市博物馆的一件白瓷雕花卉纹提梁注壶,壶盖上有着与之几乎一模一样的轮菊纹(图六),同样的圆周刻划的S型纹路表现菊花的细密花瓣,圆心的盖钮表现菊花花蕊,造型独特、设计巧妙,极富艺术表现力。辽宁阜新关山种畜场发掘了一处辽代贵族墓地,出土了大量的青瓷和白瓷,其中M7墓出土一件瓷碟,釉色淡青,六曲花式口,斜弧腹,圈足外撇,口径11.7厘米、足径7.5厘米、高3.3厘米(图七)[18]。M7墓未发现纪年遗物,据推测约为公元970-977年[19]。在瓷碟的内底上刻划轮菊纹,内底正中以一圆圈代表花蕊,同样的S型曲线表现菊花的花瓣,与前述两件纹饰的区别仅为花瓣稍显稀疏。

辽宁沈阳法库县叶茂台发掘了一座保存完整的辽代贵族墓葬,出土了大量完整的陶瓷器,其中有两件青釉雕花深腹碗,器身施豆青色釉,圈足,口径15厘米、足径5.2厘米、高6.8厘米(图八)[20]。在两件瓷碗的内底均刻划轮菊纹,内底正中小圆圈代表花蕊,S型曲线象征菊花的花瓣,花瓣曲线的弧度更大,表现更加形象,也更接近真实的菊花花瓣形象。内蒙古锡林郭勒盟多伦县小王力沟发现两座辽圣宗贵妃萧氏家族墓,出土大量精美的器物,其中M2的一件鎏金银釦白瓷器盖,通体施青釉,釉色莹润(图九)[21]。器盖口沿处包有鎏金银釦,器盖设计精巧,上部抓手形如瓜蒂,便于握持,器盖中部遍布一周的轮菊纹,以S型曲线象征菊花的花瓣,花瓣纹路刻划均匀,整齐划一,体现秩序的美感,青釉色配上菊花花瓣的外型,淡而有味,雅而有致,体现墓主人清隽高雅的品质。

此种类型的轮菊纹最常出现于瓷器装饰上,辽代最具代表的带具和金器上同样有轮菊纹的装饰。如内蒙古赤峰巴林左旗契丹博物馆馆藏三件菊花纹带具,表面鎏金,铸造而成。整体呈不规则椭圆形,较平一侧呈长方形,最大直径2.4厘米、最小直径1.9厘米,高0.6厘米(圖十)[22]。带具正面为轮菊纹,中间的菊花花蕊已省略,纹饰曲线由中间以顺时针弧线向四周发散,象征花瓣的曲线凸起,极具立体感。巴林左旗契丹博物馆馆藏两件菊花纹鎏金铜带扣,同样是表面鎏金,铸造而成。长3.5厘米、头宽3.4厘米、尾宽2.6厘米(图十一)[23]。带扣表面满布轮菊纹,纹饰以带扣头部空缺处为圆心,M型曲线向外散射,纹饰凸出表面既体现立体的美感,又增大摩擦便于使用。内蒙古赤峰敖汉旗新州博物馆馆藏一件菊花纹鎏金铜带銙,铸造而成,正面纹饰鎏金,最长2.4厘米、最宽2.1厘米、缘厚0.5厘米(图十二)[24]。整体如桃形,曲边,下方为“壶门”孔,其上为两朵较大的轮菊纹,菊纹凸出表面一定高度,由中心点向四周螺旋发散,轮菊纹的正中未表现花蕊,两个轮菊纹饰占带銙主要位置,环绕又有三朵小的花蕾。内蒙古赤峰阿鲁科尔沁旗耶律羽之墓出土一件盾形缠枝纹金戒指,面长3.2厘米、宽1.6厘米(图十三)[25]。花式边,正面模冲缠枝纹,中心圆形凸出,上饰轮菊纹,菊纹凹凸有致,曲线弧度较大,中心省略花蕊,整体工艺精湛,制作考究。

辽代的出土器物中大量使用轮菊纹作为装饰,源于中国作为菊花的原产地,还有中国人对菊花的偏爱。而米努辛斯克博物馆收藏的这件铜镜是怎么出现在南俄草原腹地的呢?我们不得而知,或贸易、或回礼、或仿制,唯一知晓的是,它实证了南俄草原与遥远的东方存在紧密的联系,而将这两者联结起来的纽带正是草原丝绸之路。

三、小结

辽代是草原丝绸之路最为繁盛的时期之一,也是草原丝绸之路东西交流沟通最为深入,联系最为密切的时期。在草原丝路的重要节点——南俄草原上寻找与辽处于同一时期的历史遗迹和遗存,以两种纹饰题材——凤纹和轮菊纹作为突破口,搜寻能够反映东方文化影响的例子,并用辽代器物上的相同或相近的纹饰进行说明和佐证,用纹饰艺术上的异同和变化体现草原丝绸之路为载体的东西方文化交流的成就和贡献。

草原丝绸之路交易的是商品,交流的却是文化。草原丝绸之路是纽带,但并不限于联结东方和西方,而是串起了丝路沿线的所有国家和人民。草原丝绸之路亦是孔道,但并不局限于东西方先进文化之间的交流,更是沿线所有国家、地区的文化艺术展示和融通的舞台。随着我国倡导的“一带一路”在亚欧大陆上实施,对沿线国家的经济发展起到促进作用,而如何推进与沿线国家的文化交流和文化认同,研究草原丝绸之路上的东西方文化交流有着重大的现实意义。

参考文献:

〔1〕徐苹芳.中国境内的丝绸之路[J].文明,2007(01):10-13.

〔2〕陈永志.草原丝绸之路[J].内蒙古画报,2011(06):32-37.

〔3〕中国社会科学院考古研究所编.考古学参考资料(第1册)[M].北京:文物出版社,1978.101.

〔4〕武玉环,程嘉静.辽代对草原丝绸之路的控制与经营[J].求索,2014(07):158-162.

〔5〕项春松.辽代历史与考古[M].呼和浩特:内蒙古人民出版社,1996.

〔6〕王大方.论草原丝绸之路[J].鄂尔多斯文化,2006(02):7-9.

〔7〕吴迪.辽代摩羯纹图案及其文化意义[J].赤峰学院学报(汉文哲学社会科学版),2016(10):16-18.

〔8〕李婧杰.辽代装饰纹样探析——以狮子纹为例[J].赤峰学院学报(汉文哲学社会科学版),2020(08):7-12.

〔9〕郭萍.古丝绸之路墓葬图像中的葡萄组合纹样演变[J].成都大学学报(社会科学版),2018(05):93-98.

〔10〕孙弋,张毅.忍冬纹传入中国后在造型、内涵及应用上的演变[J].武汉纺织大学学报,2020(04):54-58.

〔11〕韩颖,张毅.丝绸之路文化影响下联珠纹的形式流变[J].丝绸,2017(05):81-86.

〔12〕(汉)许慎著,(宋)徐铉校.说文解字(卷四·上)[M].上海:上海古籍出版社,2007.79.

〔13〕孙机.论近年内蒙古出土的突厥与突厥式金银器[J].文物,1993(08):50.

〔14〕朱天舒.辽代金银器上的凤纹[J].内蒙古文物考古,1997(01).

〔15〕内蒙古文物考古研究所,赤峰市博物馆,阿鲁科尔沁旗文物管理所.辽耶律羽之墓发掘简报[J].文物,1996(01):4-32.

〔16〕内蒙古自治区文物考古研究所.内蒙古通辽市吐尔基山辽代墓葬[J].考古,2004(07):50-53.

〔17〕朝阳市文化局.朝阳馆藏文物精华[M].长春:吉林文史出版社,2009.173.

〔18〕万雄飞.辽宁阜新关山辽墓出土瓷器的窑口与年代[J].边疆考古研究,2009(00):203-204.

〔19〕杨晶,乔梁.辽陶瓷器的分期研究[A].青果集(第1辑)[C].北京:知识出版社,1993.

〔20〕冯永谦.叶茂台辽墓出土的陶瓷器[J].文物,1975(12):42-43.

〔21〕内蒙古文物考古研究所,锡林郭勒盟文物站,多伦县文物局.内蒙古多伦县辽代贵妃萧氏家族墓葬[Z].内部资料,2016.22.

〔22〕〔23〕唐彩兰.契丹遗珍[M].北京:线装书局,2011.124,125.

〔24〕邵国田,杨晓明.新州古韵——新州博物馆典藏[M].呼和浩特:内蒙古出版集团,内蒙古人民出版社,2013.

〔25〕内蒙古文物考古研究所,赤峰市博物馆,阿鲁科尔沁旗文物管理所.辽耶律羽之墓发掘简报[J].文物,1996(01):8.

(责任编辑 孙国军)

Grassland on the Silk Road East and the West Cultural Exchange Study

——Phoenix Grain and Round Chrysanthemum Grain West Gradually

LI Jing-jie1, LIU Yi2

(1.Chifeng University; 2.Public Resources Trading Center of Chifeng Kalaqin Banner, Chifeng 024000, China)

Abstract: The Liao dynasty was one of the most prosperous periods of the Grassland Silk Road, with close cultural exchanges between the East and the West. For western grassland silk road for example, reflect the Oriental culture exchange and impact with image study research method, in two decorative subject - phoenix grain and wheel in grain as an example, Look for the same or similar decorative patterns on the artifacts of the Liao Dynasty to explain and support them, and using the similarities and differences and changes on the decorative art embodies the prairie, the silk road as the carrier of cultural exchange between east and west of achievement and contribution.

Keywords: Grassland Silk Road; Cultural Exchange between East and West; Phoenix Design; Round Chrysanthemum Lines; Liao Dynasty

收稿日期:2021-06-11

作者簡介:李婧杰(1983-),女,副教授,硕士,研究方向:艺术视域下的区域文化研究,艺术设计教学研究;刘义,男,硕士,研究方向:区域文化研究,建筑工程研究。

基金项目:2020年度内蒙古自治区高等学校科学研究项目“草原丝绸之路上东西方文化交流研究——以辽代纹饰为例”(NJSY20208);2020年度内蒙古哲学社会科学规划项目基地专项课题“‘一带一路视域下的辽朝中西文化交流研究”(2020ZJD024)