重庆市肿瘤临床护理重点专科建设实践与成效*

唐 玲,皮远萍,邓本敏,张照莉,徐灵莉,刘芳容

(重庆大学附属肿瘤医院护理部 400030)

近年来恶性肿瘤的发病率和病死率呈上升趋势,据《2018年全球癌症统计数据》报告,全球预计有1 810万癌症新发病例和960万癌症死亡病例,我国新增病例数为380.4万例、死亡病例数为229.6万例[1],肿瘤已成为威胁人类生命健康的重大疾病,提升肿瘤专科护理能力,为肿瘤患者提供专业的护理服务至关重要。临床重点专科是在一定区域内具有领先的临床医疗技术水平和医疗服务能力的临床专科,是推广临床技术、开展临床科研、培养临床人才的重要基地[2]。本院自2016年11月获批重庆市首批临床护理重点专科以来,不断探索肿瘤护理专科人才培养、学科发展模式、肿瘤特色护理、科研新技术等,临床重点专科实践项目取得一定的成效,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

本院为一所集医疗、教学、科研为一体的三级甲等肿瘤专科医院,2016年临床护理重点专科建设前,编制床位1 013张,护理单元30个,护士30名;2020年编制床位1 480张,护理单元36个,护士1 041名,设护理部主任1名、副主任1名、片区护士长3名、科室护士长24名、病区护士长42名。

1.2 方法

1.2.1健全学科管理体系

2016年11月获批重庆市临床护理重点专科,医院在2017年将护理学科建设纳入“十三五”发展规划,制订临床护理重点专科发展规划和发展目标。护理部主任担任学科带头人,副主任及3个片区护士长担任亚学科方向的负责人。完善“护理部-片区护士长-科护士长”“护理部-十大专业管理组-科室”的三级双路径管理模式,“护理部-教学护士长-实习组长”双轨制教学体系,加强肿瘤护理专业内涵建设。

1.2.2明确学科发展模式

以“聚焦肿瘤特色,铸造护理品牌”为学科发展目标,凝练学科方向,形成“155N”学科发展模式,即1个学科平台、5个学科方向、5项评估与干预技术和N个功能康复护理项目。(1)1个学科平台:以“重庆市临床护理重点专科”为平台,充实护理队伍,积极开展临床护理、科研教学、人才培养等,促进肿瘤护理学科发展。(2)5个学科方向:确定肿瘤化疗护理、肿瘤放疗护理、肿瘤围手术期护理、肿瘤中医护理、肿瘤安宁疗护5个亚学科发展方向。确立每个方向护理带头人,制订详细的人才培养计划、管理制度规范、质量标准、研究重点。如肿瘤化疗护理方面,制订肿瘤化疗治疗护理操作规范、肿瘤化学治疗不良反应观察与处理规范、化疗护理质量检查标准等;进行化疗相关性恶心呕吐的风险预警评估、消化道症状评分与干预研究;开展宣教手册,手机推送化疗宣教文字及视频资料等多途径健康宣教[3-4]。中医规范服务技术方面,开展“六位一体”综合治疗,即“中医辨证施药、中医五行音乐、中医膳食指导、中医运动疗法、中医心理护理、中医养生治疗”[5-7]。放疗、安宁疗护和围手术期护理均有相应的规范及护理技术要求,使患者能得到同质化的规范护理服务。(3)5项评估与干预技术:围绕肿瘤疾病、肿瘤患者的特点,开展“疼痛评估与干预、心理评估与干预、静脉治疗风险评估与干预、营养风险评估与干预、血栓风险评估与干预”5项肿瘤特色护理工作。发挥疼痛、静脉、心理评估与干预等各专业组职责,制订相关循证护理规范、服务标准。如将癌痛评估纳入第五生命体征,实施“疼痛评估-干预治疗-健康教育-出院随访-癌痛记录”全程管理[8];将心理评估纳入第六生命体征进行管理,对所有肿瘤患者实施“心理痛苦筛查-高危患者焦虑/抑郁评估-心理专科评估”及对应的分层干预[4];将静脉治疗、营养及血栓风险管理纳入肿瘤患者常规护理工作。(4)N个功能康复护理项目:开展淋巴水肿综合消肿技术(CDT)、喉癌重建发音训练技术、鼻咽癌引导式张口训练操等20多项特色康复护理技术。开设了中医特色护理门诊、心理门诊、伤口/造口门诊、静脉导管维护门诊;对出院患者定期开展病友联谊会、电话随访,每年进行科普宣传、义诊咨询等延续护理服务,拓展服务领域,形成入院到出院的全面、全程一体化特色服务,提高患者治疗依从性和生存质量。

1.2.3加强专科人才培养

(1)院内分层培训与考核。针对护士的不同成长阶段、不同层级和护士职业生涯发展,制订了详尽的护士分层培训计划,明确专科护士培训目标、培训内容及达标要求,并按计划进行培养和考核,以提高护士岗位能力。(2)国内外进修学习与学术交流。组织各级护士参加国际、国内的各种学术会议,选派骨干护士到北京协和医院、华西医院等进修学习,增强专科实力,选派管理干部、优秀护士到比利时、德国、新加坡等考察培训和学术交流,紧跟学科发展,以增强专科实力。(3)专科护士培养。根据本院护理专科发展的需要培养肿瘤、手术室、重症医学、疼痛、伤口/造口等各类专科护士。

1.2.4建立肿瘤专科护理敏感质量指标

成立由医院临床医疗护理专家组成的肿瘤护理敏感质量指标研究小组,各临床科室结合医院及自身专科特点,挖掘影响本科室专科护理质量的重要环节,形成专科护理敏感质量指标上报,护理部组织研究小组进行分析讨论,对能够以护理工作为主导进行改善的薄弱/关键指标确立为本院的专科护理敏感指标,进行指标监测及动态管理。

1.2.5开展科研新技术

制订明确的科研管理目标,落实“护理部-片区护士长-科护士长”三级管理责任制。每年年初片区护士长组织骨干护士、护士长召开科研沙龙,每个科室提出新技术及科研选题思路,新技术成员通过头脑风暴形式使各科选题更具有科学性、创新性和实用性,技术路线更加清晰。科室申报后交片区护士长修改、推荐,护理部组织开题会,每个项目负责人或科护士长进行汇报、片区护士长点评,护理部进行指导和论证。同意申报后进行中期督导、结题汇报、评先选优及分享汇报,发表论文及申报专利等成果转化。

1.2.6助力肿瘤防治体系建设

构建“一网一链”肿瘤防治体系,形成以市癌症中心为龙头,二级医院为枢纽,基层医疗机构为重点的肿瘤防治格局。围绕肿瘤登记、科普宣传、预防筛查、规范诊疗、康复管理,打造肿瘤防治全流程服务链。选派护理管理人才到基地医院推行肿瘤全程护理管理模式,建立肿瘤护理质量评价标准,制订统一的管理规范与路径,指导等级医院评审、癌痛护理管理、肿瘤医疗护理质量控制等,同时接收基层医院肿瘤护理人员进修培训,实现网络单位服务能力和管理水平同质化护理服务。组织各临床科室建立与基地医院对接,根据需要选派护理骨干帮扶指导基地医院肿瘤科的建设。开展多形式、多种类科普宣传及学术活动。作为重庆市唯一一家肿瘤专科护士培训基地、肿瘤专科医院、市级首批护士规范化培训基地,以及10余所医学院校护理专业的实习基地,每年接收肿瘤专科护士、进修护士、规范化培训护士和实习同学,为市内、市外培养肿瘤护理专科人才。

1.2.7评价指标

对临床重点专科建设期间在护理学科队伍、人才培养及服务能力、护理科研、学科发展及学术交流、肿瘤防治体系建设情况进行比较。

1.3 统计学处理

2 结 果

2.1 护理学科队伍情况

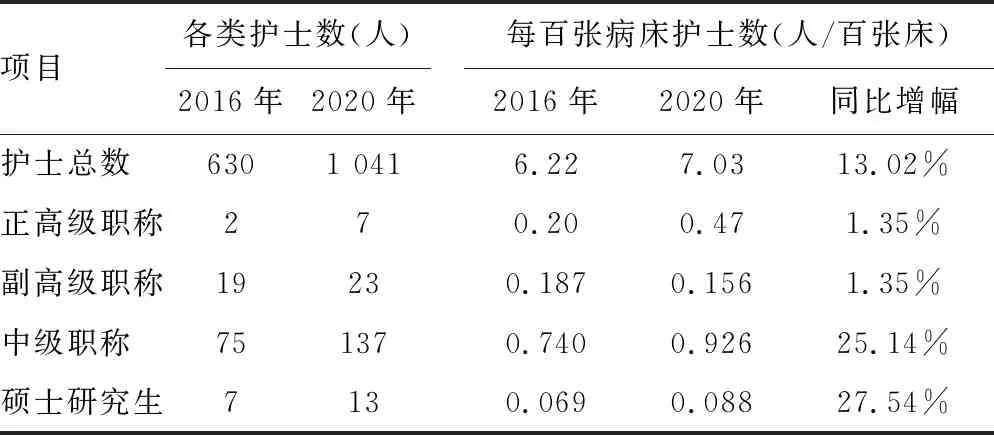

临床重点专科建设后护士总数、职称结构人数、硕士研究生人数较建设前均有提高,每百张病床各级护士数配比也有增加,见表1。

表1 护理学科队伍情况(n)

2.2 人才培养及服务能力情况

培养国家级及省市级各类专科护士数量逐年增加,从2016年153名增加至2020年247名。经多途径的培训取得明显效果,服务能力日益增强,开设护理门诊6个,其中新增淋巴水肿及乳腺康复护理门诊2个。2016—2020年肿瘤专科服务量逐渐增加,见表2。2018—2020年“三基三严大比武”综合成绩排名分别为全市第1、2、1名,技能考核成绩连续3年均为第1名,平均成绩明显高于全市平均分(P<0.05),见表3。

表2 2016—2020年各类专科护理服务情况(n,人次)

表3 2018—2020年护理“三基三严大比武”成绩比较分)

2.3 科研情况

2016—2020年科研项目数、专利数及论文发表数逐渐增多,见表4。

表4 科研情况(n)

2.4 学科发展及学术交流情况

2016—2020年学科发展及学术交流次数总体上升,获得的省市级以上奖项也逐渐增多,见表5。

表5 学科发展及学术交流情况(n)

2.5 肿瘤防治体系建设情况

截至2020年已为市内外33个区县、105家医疗机构培养肿瘤专科护士533名。7名护理专家到肿瘤防治基地医院挂职锻炼、等级医院建设及评审指导、肿瘤护理质量控制、癌痛规范化示范病房护理管理督导等,全院护理骨干到网络单位进行肿瘤专科护理技术指导、护理适宜技术推广、科普宣传、专题讲座200余人次。

3 讨 论

肿瘤临床护理重点专科建设促进了医院护理人才队伍发展。人才培养是学科建设的关键和重要支撑条件,是医院的核心竞争力[9]。在临床重点专科建设期间,本院补充了护士数量,充实了学科队伍;添置护理教学设施、严格护士分层培训,提供更多培训学习机会。与2016年比较,2020年累计培养各类专科护士数量增长了61.44%,各项交流不仅拓宽了护士的视野,还激发护士学习热情,提高了护士培训效果,连续3年在重庆市“三基三严大比武”中,取得优异成绩。随着护理专业能力的提升,护士获得更多职称晋升机会,本院高、中级职称和硕士研究生人数增加,使学科实力不断提升、学科梯队更加完善。

肿瘤临床护理重点专科建设增强了护理服务能力。学科建设是医院综合实力和服务能力的重要体现[10]。《国家临床重点专科建设项目管理暂行办法》中明确指出,以促进临床专科能力建设、临床技术创新性研究和成果转化,提高我国专科临床服务能力为目标[11]。学科的科学性,除核心技术和临床标志性能力外,引领学科发展方向也极其重要[10],本院将护理临床重点专科纳入了“十三五发展规划”,邀请市内外护理专家进行研讨,凝练学科方向,形成“155N”的学科发展模式,提升肿瘤专科护理内涵质量,如开展疼痛、心理、静脉、营养、静脉血栓评估与干预工作,开设护理门诊,开展特色康复护理技术等,促进患者促进患者身心整体康复,早日回归社会。将疼痛正确评估率、化疗药物外渗发生率等纳入肿瘤护理敏感质量指标,护理团队通过改善工作流程或落实工作规范共同促进护理质量的改进,提升团队整体服务能力,提升了医院核心竞争力。

肿瘤临床护理重点专科建设提升了医院护理科研水平。作为学科建设的重要组成部分,科学研究不仅与人才队伍培育互为支撑,更重要的是通过成果转化等方式,作用于更多的临床实践,使更多的患者受益[9]。科研成果转化是连接科研和实践的一座桥梁[12],本院通过每年组织开展新业务、新技术,为临床解决实际问题;申报护理科研项目,创新护理服务,丰富学科内涵建设。通过加强科研管理,营造良好的科研学术氛围,激发护士的创新意识,逐渐养成从临床实践中发现新问题、分析新问题、解决新问题。2019年比2016年护理新技术、科研项目、专利、论文数量增加了2倍,不仅提升了护士个人职业发展,增强归属感、幸福感,还提升护理服务品质,护理适宜技术的临床应用,造福于肿瘤患者,收到良好的社会效益。

肿瘤临床护理重点专科建设推动了区域肿瘤护理专业发展。借助“中华护理学会肿瘤专委会委员”“中国抗癌协会护理专委会常务委员”“重庆市护理学会肿瘤护理专委会”及“重庆抗癌协会护理专委会”的主任委员单位、“重庆市肿瘤专科护士培训基地”等学术平台,积极开展各项学术活动,定期举办国家级及省市级学术会议、继续教育培训班、专项活动比赛等,推广肿瘤特色护理,培养肿瘤专科人才,提升肿瘤护理服务内涵,引领肿瘤护理学科发展。担任国际、国内学术交流大会主持、发言,提升学术影响力。护理专家在国际及国内各级学术团体任职,担任《中华护理杂志》《TMR整合护理》《护理学杂志》等编委及审稿专家,以扩大学术影响力。每年招录重庆、云南、贵州及四川等地护士参加肿瘤专科护士培训班,截至2020年已为105家医疗机构培养肿瘤专科护士533名;借助肿瘤护理专业学术平台,积极开展学术交流,定期举办肿瘤护理新进展、新技术及特色护理等学术会议及专科培训,培养各类肿瘤护理人才,发挥学术引领,促进重庆市肿瘤护理专业发展。

综上所述,学科建设和人才培养是医院发展的基础,是为患者提供优质护理服务的基本保障。本院虽然在肿瘤护理临床重点专科建设方面进行了实践方法的探索,取得了一定成效,但由于护理人员工作环境和工作性质的特殊性,临床工作和护理科研很难兼顾好,影响肿瘤护理科学研究的广度和深度,此外,本院还将在高层次护理人才引进、肿瘤亚专科方向护理人才的培养及使用、肿瘤特色护理的创新方面继续探索实践,以助力肿瘤临床护理高质量发展,不断提升肿瘤护理学科水平。