人皆可以为尧舜:论颜元的“偏圣”观——兼谈明清圣人普遍化思潮

张 琳

(华东师范大学 中文系,上海 200241)

气质之说本从宋儒而来,在程朱的语境之中,气质浊薄之人,通过存养的工夫,可以“变化气质”,因而成就其善,而最终至于圣人的境界。而颜元的“性善论”是从“二气四德”的本体论上建构而来,因而在他的语境之中,虽然承认人的气质有清浊厚薄之别,但却无有不善。如此,人与物之善,是先天具足的,不待后天修养,因此颜元极力反对程朱的“变化气质”之说。但更进一步的问题是,按照颜元的理路,人应当如何进一步成就自我,以达于圣人的境界呢?对此,颜元提出了他的“偏圣”的概念。

一 偏圣:从孟子、程朱到颜元

“偏圣”的概念,并非颜元首创,而是早在孟子的论述中,就已经提到了类似的说法。孟子曰:

伯夷,圣之清者也;伊尹,圣之任者也;柳下惠,圣之和者也;孔子,圣之时者也。孔子之谓集大成。集大成也者,金声而玉振之也。[1]672

在此,孟子以“清”“任”“和”“时”评价了伯夷、伊尹、柳下惠、孔子四类圣人。在孟子的语境中,伯夷、伊尹、柳下惠都可以说是圣人,但是他们或清,或任,或和,偏于一类,仍然是有缺点的,“伯夷隘,柳下惠不恭。隘与不恭,君子不由也”[1]249。在孟子而言,他们“皆古圣人也,吾未能有行焉。乃所愿,则学孔子也”[1]216。只有孔子这样的“圣之时者”,才能“君子而时中”,不偏于一类,从而成其为“集大成”。而伯夷、伊尹无法与孔子相比,“自有生民以来,未有孔子也”[1]216。

朱熹在孟子的理论上,对这种“偏圣”的情况有了更进一步的阐发。朱熹在论及伯夷、伊尹、柳下惠等人时说到:“愚谓孔子仕、止、久、速,各当其可,盖兼三子之所以圣者而时出之,非如三子之可以一德名也。”[2]320朱熹在这段话中表现出了明显的倾向性,在他看来,伯夷、伊尹、柳下惠三人虽可称之为圣人,但“三子力有余而巧不足,是以一节虽至于圣,而智不足以及乎时中也”[2]321。由此可见,在朱子看来,偏圣之三子较全圣之孔子犹有不足之处,具体而言,在于“夷、惠之行,固皆造乎至极之地,然既有所偏,则不能舞弊,故不可由也”[2]242。朱熹在这里进一步指出,伯夷等圣人虽造行极高,但却有“隘与不恭”的偏颇之弊,故不可以为学之矩范。许家星《超凡与入俗——朱子四书学圣人观略析》一文指出:“针对孟子泛化和现实化圣人的倾向,朱子从理学的立场上予以推进,将圣人明确划分为两等:大成之圣和偏至之圣,判别标准在于是否从容中道不勉而至,或者说是仁智兼具还是仁而欠智。”[3]

颜元继承了孟子和朱熹关于“偏至之圣”的说法,其言曰:“全体者谓全体之圣,偏胜者为偏至之圣贤,下至椿、津之友恭,牛宏之宽恕,皆不可谓非一节之圣。”[4]31在此,颜元所谓的“一节之圣”或“偏至之圣”,与朱熹一样,也是与“全体之圣”相对的一个概念。冯彪《颜元气论思想研究》一文指出:“虽然颜元反对将恶诉诸气质,但人的气禀生来不同,这是无法否认的事实。”[5]49诚如所言,人与人、人与物的不同是客观存在的,“偏圣”何以产生,也是颜元必须回答的问题。而颜元对此的解释,也与程朱类似,指出人与人、人与物各各不同,确实是天生的气质不同之故。颜元云:

为运不息也,止有常也,照临、薄食也,灿列、流陨、进退、隐见也,吹嘘、震荡也,高下、平陂、土石、毛枯也,会分、燥湿、流止也,稺老、彫菑、材灰也,飞、潜、蠕、植,不可纪之状也。至于人,清浊、厚薄、长短、高下,或有所清,有所浊,有时厚,有时薄,大长小长,大短小短,时高时下,参差无尽之变,皆四德之妙所为也。[4]23

虽然天地万物均由“二气四德”化生而来,但是“运不息也,止有常也”,“二气四德”在流行的过程之中,会产生“参差无尽之变”,由此产生的天地万物,也就千变万化,各各不同。而所谓“伯夷气质近清,柳下惠气质近和”[4]684,正是在这一基础之上产生的。

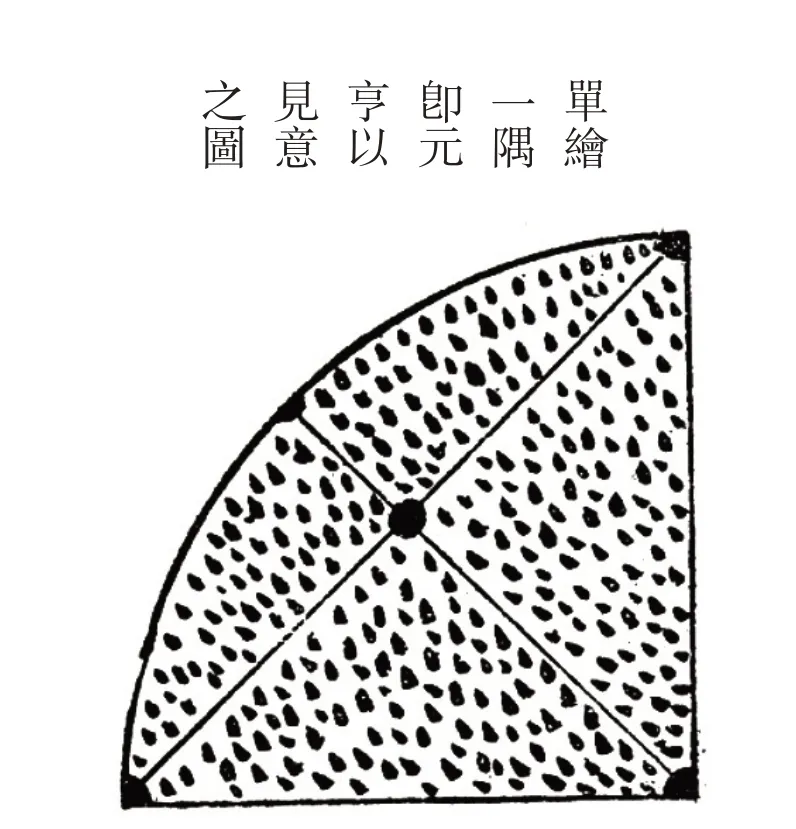

在颜元的语境中,无论气质之清浊厚薄,均是“二气四德”而来,均之为善。颜元在性图之三“万物化生于二气四德中边直屈方圆动僻齐锐离合远近违遇大小厚薄清浊强弱高下长短疾迟全缺之图”(见图1)中详细阐述了这个问题:

图1 万物化生于二气四德中边直屈方圆动僻齐锐离合远近违遇大小厚薄清浊强弱高下长短疾迟全缺之图

四德之理气,分合交感而生万物。其稟乎四德之中者,则其性质调和,有大中之中,有中之中。有正之中,有间之中,有斜之中,有中之中。其稟乎四德之边者,则其性质偏僻,有中之边,有正之边,有间之边,斜之边,边之边。其稟乎四德之直者,则性质端果,有中之直,正之直,间之直,斜之直,直之直。其稟乎四德之屈者,则性质曲折,有中之屈,有正之屈,间之屈,斜之屈,屈之屈。其稟乎四德之方者,则性质板棱,有中之方,正之方,间之方,有斜之方,方之方。其稟乎圆者,则性质通便,有中之圆,正之圆,间之圆,斜之圆,圆之圆。其稟乎四德之动者,则性质繁华,有正之动,有间之动,有斜之动,有动之动。其稟乎僻者,则其性质闲静,有中之僻,正之僻,间之僻,有斜之僻,有僻之僻。其稟乎四德之齐者性质渐纯,稟乎四德之锐者性质尖巧,亦有中、正、间、斜之分焉。稟乎四德之离者性质孤疏,稟乎四德之合者性质亲密,亦有中、正、间、斜之分焉。稟乎四德之远者则性质奔驰,稟乎四德之近者则性质拘谨,亦有中、正、间、斜之分焉。其稟乎违者性质乖左,稟乎遇者性质凑济,亦有中、正、间、斜之分焉。稟乎大者性质广阔,稟乎小者性气狭隘,亦有中、正、间、斜之分焉。至于得其厚者敦庞,得其薄者硗瘠,得其清者聪明,得其浊者愚蠢,得其强者壮往,得其弱者推诿,得其高者尊贵,得其下者卑贱,得其长者寿固,得其短者夭折,得其疾者早速,得其迟者晚滞,得其全者充满,得其缺者破败:亦莫不有中、正、间、斜之别焉。此三十二类者,又十六之变之变也,三十二类之变,又不可胜穷焉。然而不可胜穷者,不外于三十二类也,三十二类不外于十六变也,十六变不外于四德也,四德不外于二气,二气不外于天道也,举不得以恶言也。[4]25

在“万物化生于二气四德中边直屈方圆动僻齐锐离合远近违遇大小厚薄清浊强弱高下长短疾迟全缺之图”中,颜元指出了人是秉承元亨利贞四德之偏正而生,这决定了人具有不同的性质。察其言可知,稟四德之中者,尚有中、正、间、斜之分,况稟四德之边僻者乎。在颜元看来,人的性质(气质)之所以不同,是由于他们所稟之四德有偏正之故。但无论人的气质如何有异,皆是由四德化生而来,因此,颜元认为“举不得以恶言也。”

更进一步,颜元还解释了以上三十二类“举不得以恶言也”之缘由:纵然有些人只秉承四德之一或二,但四德之间可以相互汇通,所以他们都完整地秉承了元亨利贞四德。其《存性编》曰:

其隅中若干小点,或大,或小,或方,或圆,或齐,或锐,或疏,或密,或冲,或僻,或近中,或近正,或近间,或近斜,或近元,或近亨,盖亦莫不以一德或二德总含四德之气理而寓一中,所谓“人得天地之中以生”也。是故通、塞、正、曲,虽各有不同,而盈宇宙无异气,无异理。[4]26

“因为四德都来自同一理气,所以任何一种德性都可以汇通其他三种德性,四德一中含多,多可归一。颜元在这里阐明了四德之间一与多的辩证关系。”[5]79此外,颜元还绘有“二气四德顺逆交通错综熏烝变易感触聚散卷舒以化生万物之图”(见图2)。该性图阐述了四德互相交感以化生万物的情形,其中提道:“聚者,理气结也,一德聚,或二三四德共聚也。”[4]23凡此种种,均说明元亨利贞四德之间相互渗透,汇通交感。可见,人的气质虽稟乎四德之偏正,但由于“一德或二德总含四德之气理而寓一中”[4]23,其气质还是皆稟四德之全而来,虽有偏正之分,而无善恶之别,所以虽“偏”亦善,而不可为恶。

图2 二气四德顺逆交通错综熏烝变易感触聚散卷舒以化生万物之图

孟子与朱熹的“偏至之圣”,其重点在于“智不足以及乎时中”,强调的是对比“时中”的“大成之圣”或“全体之圣”之下的不足。因此,不论是孟子的“伯夷隘,柳下惠不恭”,还是朱熹的“智不足以及乎时中”,他们对伯夷、伊尹、柳下惠等人的评价,因为有一个“圣之时”的孔子作为最高标准,因而都主张“隘与不恭,君子不由”,认为不足取法。而颜元一再论证,“偏”亦善而不可为恶,对“偏圣”采取了正面的认可态度。由此,其“性无不善”的宗旨愈明,较之孟子、程朱,在保障“性善”的绝对性方面,颜元走得更远,也更加全面。

二 人可自力:就质性之所近而学

朱熹云:“夷惠之徒,正是未免于气质之拘者,所以孟子以为不同,而不愿学也。”[6]1392在程朱的语境中,他们之“偏至”,乃是由于气禀所拘。既以伯夷等乃“气质之所拘”,则“变化气质”以归之于全,自然就是题中应有之义。由此,伯夷之请、柳下惠之和,反而成了应予以纠正的对象,而成其为“恶”了。颜元云:“是以偏为恶矣。则伯夷之偏清,柳下惠之偏和,亦谓之恶乎?”[4]11

当然,气质偏浊虽尽善而无恶,但并非没有缺点。颜元云:“人之自幼而恶,是本身气质偏驳,易于引蔽习染。”[4]11又云:

赋禀偏驳,引之既易而反之甚难,引愈频而蔽愈远,习渐久而染渐深,以至染成贪营、鄙吝之性之情,而本来之仁不可知矣,养成侮夺、残忍之性之情,而本来之义不可知矣,染成伪饰、谄媚之性之情与奸雄、小巧之性之情,而本来之礼、智俱不可知矣。[4]28-29

气质偏薄,则易于习染,从而产生“恶”的结果。但是,尤其要注意,这“恶”仍是习染的结果,而绝非偏薄气质本身。对此,颜元有一个非常恰当的比喻,曰:“人家墙卑,易于招盗,墙诚有咎也,但责墙曰‘汝即盗也’,受乎哉?”[4]11对此,颜元以为,能否避免产生“恶”的结果,其关键就在于人是否“学”,其言曰:

今即有人偏胜之甚,一身皆是恻隐,非偏于仁之人乎?其人上焉而学以至之,则为圣也,当如伊尹;次焉而学不至,亦不失为屈原一流人;其下顽不知学,则轻者成一姑息好人,重者成一贪溺昧罔之人……即有人一身皆是羞恶,非偏于义之人乎?其人上焉而学以至之,则为圣也,当如伯夷;次焉而学不至,亦不失为海瑞一流人;其下顽不知学,则轻成一傲岸绝物,重者成很毒残暴之恶人。[4]9

虽然气质偏薄之人易于受到习染,是本身的缺陷,“人与有责”[4]11。如果不学习,就很容易流为恶人。但只要通过学习,尽可能避免不良的习染,是能够成为圣人的。学与不学,正所谓“人可自力也”[4]11。

如前所述,经过颜元的一再强调,“偏”非恶,也不再是程朱语境中的需要克服的对象,已经非常明确了。但这只让人们不责恶与偏,并不足以说明“偏”亦是“作圣之基”,从而成为“人可自力”的前提。对此,颜元强调,“偏”也是可以成圣的。他在其性图之“单绘一隅即元亨以见意之图”(见图3)中云:

图3 单绘一隅即元亨以见意之图

南边一大点,则偏亨用事,礼胜可知也。准中之礼盛例,而达乎元者颇难,达乎利贞者尤难。然而可通乎中以及乎贞,可边通乎元利,可斜通乎利亨之交,可边通乎利亨之间,而因应乎元贞之间,可边通乎亨元之间,而因应乎贞利之间,可斜通乎亨元之交。故虽礼胜而四德皆通,无不可为樊英、子华、周公也。东边一大点,则偏元用事,仁胜可知也。准中之仁胜例,而达乎亨者难,达乎贞利者更难。然而可通乎中以及于利,可边通乎贞亨,可斜通乎贞元之交,可边通乎元贞之间,而因应乎利亨之间,可边通乎元亨之间;而亦应乎利贞之间,可斜通乎元亨之交。故虽仁胜而四德皆通,亦无不可为叔度、颜子、伊尹也。[4]25-26

“偏亨”“偏元”说明人的气质确有偏正之分,但由于四德之间皆可通也,气质偏驳之人依然可以通过努力而有所作为,可见,四德汇通的结果便犹如补其所缺而固其所长。因此,礼胜者可成为樊英、子华、周公,仁胜者可成为叔度、颜子、伊尹,此皆人就其所偏之事而成。

非唯如此,这所偏之处,不仅是“作圣之基”,更是修养成就的关键所在。颜元比喻说,刀固然可以杀人,但“庸知刀之能利用杀贼乎”[4]6!对于气质之所偏,正当从此入手,方为易得。颜元云:

“致”字不是一用力便了的工夫,“曲”字不是多端乱营的勾当,乃就吾辈各得赋分之一偏而扩充去。孟子“扩而充之”,正此字注脚也。[4]169-170

吾于孟子之论治而悟学矣。人之质性各异,当就其质性之所近、心志之所愿、才力之所能以为学,则易成。圣贤而无龃龉扞格终身不就之患,故孟子于夷、惠曰:不同道,惟[唯]愿学孔子。非止以孔子独上也,非谓夷、惠不可学也。人之质性近夷者,自宜学夷;近惠者,自宜学惠。[4]230

周公之圣,必是公西子之贤做成;公西子之贤,必是世间有体段、性和平之善人做成;太公之圣,必是仲子之贤做成;仲子之贤,必是世间有气魄、性刚方之善人做成。[4]231

在此,颜元将孟子的“扩而充之”,移植到了气质之偏上。颜元认为,如果要学做圣人,正应当以自身的气质为出发点,将其发扬光大。当近夷学夷,近惠学惠,近孔学孔。综之,是要“就其质性之所近、心志之所愿、才力之所能以为学”。如此,则易得成功。即便不能成就“全圣”,亦可为“偏圣”矣。颜元对孟子“乃所愿则学孔子”而不取夷、惠,作了全新的阐释,认为孟子之所以如此,是因为其气质更接近孔子,而不同于夷、惠。甚至说,成就某一类圣人,必须要先天就具有某一方面的气质,如周公必有赖于公西华之气质,太公必有赖于仲子之气质。

三 成圣标准:颜元的“偏圣”观与圣人的普遍化

如前所述,程朱是不以伯夷等“偏圣”为真正的圣人的。在他们的语境中,仍然延续了前代对“圣人”的“超人”特征的叙述,除了“内圣”,还强调其知识、能力上的“外王”。正如沟口雄三所说:“宋学中的圣人形象是极为严峻的、高远的,义理、道心(本来性)对气质、人心(自然)来说,具有无比的优越性,这反映出凡人对圣人的道德的距离。”[7]63颜元批评程朱的“变化气质”之说云:

今变化气质之说,是必平丘陵以为川泽,变川泽以为丘陵也,不亦愚乎?且使包孝肃必变化而为庞德公,庞德公必变化而为包孝肃,必不可得之数,亦徒失其为包、为庞而已矣。[4]230-231

宋儒必欲刚变成柔,似非如是。赞李延平行步近几里如此行,远几里亦如此行,唤人一声不应,二声、三声仍如前,不加大。夫天欲暮,近者缓,远者自宜急;一声人不闻,二声、三声自合加大,岂可以缓小为是,急大为非哉?非“可以久则久”,“可以速则速”之道矣。[4]684

宋儒“变化气质”之说,实际上源于他们的语境,“圣人”其实只有一个“全体之圣”,至于“偏至之圣”则有所不取,其“圣人”的标准便是唯一的。“唯阴阳合德,五性全备,然后中正而为圣人。”[6]74因此,无论气质如何,皆要以此“全体之圣”为标准,以变化自身之气质,追求“大中至正”的境界。所谓“平丘陵以为川泽,变川泽以为丘陵”“变刚为柔”等,正是批评宋儒“圣人”标准的唯一性。

明代以降,宋儒语境中的“圣人”的权威性和“超人”特征逐渐被打破,而其典型的代表便是王阳明。首先认可伯夷等人的“圣人”境界的,便自阳明始。《传习录》载:

先生曰:“圣人之所以为圣,只是其心纯乎天理,而无人欲之杂。犹精金之所以为精,但以其成色足而无铜铅之杂也。人到纯乎天理方是圣,金到足色方是精。然圣人之才力,亦是大小不同,犹金之分两有轻重。尧、舜犹万镒,文王、孔子犹九千镒,禹、汤、武王犹七八千镒,伯夷、伊尹犹四五千镒。才力不同,而纯乎天理则同,皆可谓之圣人;犹分两虽不同,而足色则同,皆可谓之精金。以五千镒者而入于万镒之中,其足色同也;以夷、尹而厕之尧、孔之间,其纯乎天理同也。”[8]34

在阳明看来,“圣人之所以为圣,只是其心纯乎天理,而无人欲之杂”。由此,人们只需要将自身“天理”发挥到极致,便是圣人。而在此过程中,是无假于知识、技能的外求的。真正的修养工夫,在于“存天理,灭人欲”,要消除自身气质带来的“天理”的驳杂。阳明的“圣人观”,具有两个鲜明的特征:首先,他仍然延续了宋儒“变化气质”的修养工夫论,强调对内在气质的克服;其次,他所理解的“偏圣”,并不是“气质”有所偏,而是其“才力”的分量不如“全圣”。

田勤耘在论述颜元的圣人观时总结到:“颜元重新扩大了圣人的范畴,使之回复到先秦儒家圣人观包括超凡智慧、完美道德、外王事工的本来含义上,尤其注重圣人的社会功用与价值。”[9]他所论尤重“社会功用与价值”,其所谓的“范畴”,仍囿于颜元“实学”的定位,而指向由“内圣”向“外王”的扩大,并进而回归于“超凡智慧”一流。如此,则颜元之圣人观,相对于阳明所论,反而成了一种反踵倒退。但这是一种完全的误解,颜元的圣人观,是在明代以来的圣人普遍化的思潮之下,继承发展,极大地扩充了“圣人”的范畴,提供了更为多样化的成圣道路,较诸阳明,走得更远。

颜元继承了明代以来圣人普遍化的思潮,从他对“圣人”的一些解读颇多与阳明相通,便可看出。而阳明论“偏圣”观的产生,源于才力不同,曰:

其才质之下者,则安其农工商贾之分,各勤其业以相生相养,而无有乎希高慕外之心。其才能之异若皋、夔、稷、契者,则出而各效其能,若一家之务,或营其衣食,或通其有无,或备其器用,集谋并力,以求遂其仰事俯育之愿,惟[唯]恐当其事者之或怠而重己之累也。故稷勤其稼,而不耻其不知教,视契之善教,即己之善教也;夔司其乐,而不耻于不明礼,视夷之通礼,即己之通礼也。[8]68

各人才力不同,因此各有偏胜之处。各人所为,只要纯乎天理,而安其所能,则为“圣人”。这一点,正为颜元所继承,他之论“偏圣”云:“只就各人身分[份],各人地位,全得各人资性,不失天赋善良,则随在皆尧、舜矣。”[4]649颜元认为,只要“全得各人资性”,便是“圣人”。此处的“资性”,与阳明所说的“才力”,都强调各人因自身能力、特征而成其为圣人,可谓一脉相承。如此,成就圣人的可能性,便不再受到自身特点的限制,得到了极大的扩充,这正是晚明以后圣人普遍化思潮的基本特点。

然而,颜元的不同之处在于他对“气质”的认同。虽然颜元的“资性”与阳明的“才力”相通,都是要强调个人的特点。但从本质上来说,二者是截然不同的。因为阳明的“才力”主要是偏向个人能力的部分,而颜元的“资性”,实际上仍属于个人“气质”。正如前文所述,颜元认为“偏圣”的产生基础,正是“二气四德”在流行过程中产生的变动,导致每个人的气质不同。颜元云:“伯夷气质近清,柳下惠气质近和,各就所近而使清和,得天理之正,便是圣人。”[4]684这正是他所论“偏圣”以气质为本的注脚。而颜元以气质不同论“偏圣”,较之阳明以才能不同论“偏圣”,从圣人普遍化的角度来说,无疑走得更远。

首先,从“偏圣”的产生来说,颜元对差异的解释更为圆融。阳明在“理气”上的认识,并未足以解释“偏圣”产生的原因,于是他引入了“才力”(实际上即能力)的说法,用以区别。然而“才力”何以有别?似乎并没有进一步的解释。而颜元直接用“气质”差异来解释“偏圣”,作为一种先天的规定性前提,则自然无此问题。

其次,从成圣的难易程度来说,颜元成圣的过程摆脱了“气质”这一先天的局限性。岛田虔次云:“由于对人,特别是对良知的人这个一般概念进行了平等化,打破了被士大夫独占的以前的学问观,为愚夫愚妇,即农工商贾等庶民,打开了与士大夫具有同等意义的学问之路。”[10]42但是,阳明仍然在强调“存天理,灭人欲”,要克去自身的气质,以达“纯乎天理”。在阳明的语境中,想要成就“圣人”,气质偏驳的“愚夫愚妇”成圣的难度,远远高于天赋异禀之人,要付出千百倍努力。从这个角度来说,庶民与士大夫之间,并非如岛田氏所说的那样“具有同等意义”。而在颜元的语境之下,则无此差异。任何人要成就“圣人”,并无先天的限制或影响,其差异只在后天努力与否而已。简言之,作圣之方,在阳明虽人可自力,但仍受气质影响,先天便难易有别;在颜元则人皆同之,全凭自力而已。

最后,从“圣人”与“人”的主体性上来说,颜元的“圣人”标准是以人为核心的。阳明要求克去气质,仍然是对“人”这个整全性的主体存有不满之处。由此可见,他仍然是要对“人”这个主体予以改变,以服从其“圣人”的标准。而颜元以“气质”论“偏圣”,首先立足于“气质皆善”,保障了“人”这个整全性主体的绝对圆满。至于“圣人”的标准,则是完全服从于“人”的本来面貌。其所谓“学”,不过是为了祛除或避免人所本无的“引蔽习染”而已。

综上所述,颜元的“偏圣”理念,是在明代圣人普遍化的背景下产生的。但是他对差异的解释,对气质束缚的摆脱,对人的主体性的强调,使得他在圣人普遍化的道路上,走得更为深远。