股权制衡对投资效率的影响

——基于会计稳健性的中介效应研究

王思琪,张劲松

(哈尔滨商业大学 会计学院,黑龙江 哈尔滨 150000)

一、引言

同英美等国家相比,我国企业股权结构多呈现出集中分布的态势,第一大股东拥有较高的持股比例,掏空企业的风险更高。委托代理冲突的重心转变为股东间的利益冲突,制衡式股权结构成为公司治理领域研究的焦点。国外学者普遍认为股权制衡是公司治理的重要方式,可以有效降低大股东掏空企业的风险,对企业价值的提升具有积极影响。然而在我国独特的市场环境与股权结构下相关研究并未得出一致结论。投资作为企业三大财务决策之一,其决策效率直接关乎着企业的生存和发展,可以反映出在激烈的市场竞争中企业价值的高低。然而非效率投资在我国上市公司普遍存在,主要有投资过度和投资不足两种形式。持续周期长和涉及额度大的特点,使得企业非效率投资活动经济回报低,存在损失本金的风险,会对企业未来盈利能力产生巨大影响。股权制衡对投资效率的治理作用能否实现?制衡是否会演变成股东间的合谋,从而加剧企业的投资过度与投资不足?制衡式股权结构下控制权的争夺,对企业非效率投资又有何影响?会计稳健性作为一种重要的信息质量要求和公司治理方式一直备受关注。本文将其作为中介变量,探究股权制衡影响投资效率的作用机理和传导途径。以丰富我国股权制衡理论研究成果,提出完善公司治理,强化外部监管,以弥补制衡式股权结构弊端,从而提高企业投资效率的合理建议。

二、理论分析与研究假设

委托代理理论认为,企业契约关系并不总是完美的,利益相关者之间存在代理冲突。管理者为谋求自身利益,忽视对委托人利益的侵占,选择激进的投资决策,从而导致企业投资过度(王桂花和彭建宇,2019)[1]。在会计稳健性要求下,企业需要及时披露投资损失,这会给企业管理者的市场价值和在职薪酬带来负面影响。管理者为规避风险,选择投资方案时保持客观谨慎,减少投机决策的发生,从而约束企业投资过度行为(韩静等,2014)[2]。投资者享有企业效益红利,而债权人仅拥有合同中约定的固定收益,因此两者对投资风险持不同态度。当企业债务融资占比较高时,企业投资者倾向于进行风险投资,高风险带来的高回报由投资者独享,而风险所带来的损失向债权人转移,企业过度投资风险加剧(张悦玫等,2017)[3]。提高会计信息稳健性可以加快不良信号的传递速度,增强企业信息透明度,有助于债权人及时采取行动,阻止企业激进的投资决策,从而减少了企业投资过度行为的发生。

信息不对称理论认为,管理者作为企业经营决策的实际操盘人天然拥有信息上的主动权,投资者和债权人处于获取信息的被动地位,为保障自身权益,进行逆向选择(刘霞,2020)[4]。在筹融资合同中对资金的使用范围、还款期限和利率水平等条款施加更为严苛的限制,提高了企业新资本获取的难度,迫使企业放弃NPV(净现值)>0 的项目。会计稳健性可以有效缓解企业信息不对称,提高对外披露信息的质量,增强投资者和债权人的信赖程度(张琛和刘银国,2015)[5],促使新的资金流入企业,缓解企业由于资金压力导致的投资不足。依据以上分析提出如下假设:

假设1a:会计稳健性对投资过度具有抑制作用;

假设1b:会计稳健性对投资不足具有缓解作用。

竞争性合谋理论认为,大股东希望将企业资源向自身转移,但其行为受其他股东的监督,为获得其他股东对其掏空行为的默许,同样默许其他股东的掏空行为,从而实现利益上的“合谋”。但企业资源不是无限的,股东们都希望更多的企业资源流向自身,股东间利益的争夺导致“竞争”出现。当企业股权制衡度较低时,股东间竞争性合谋意愿低,相互制衡意愿高。随着企业股权制衡度的提高,大股东更倾向于同制衡股东展开竞争性合谋,制衡股东为实现对企业的掏空,合谋意愿也更加强烈(刘慧龙等,2009)[6]。吕怀立和李婉丽(2015)[7]通过对家族企业的研究,发现股东间的相互关联促使企业在进行重大决策时选择合谋,使得企业非效率投资增多,投资过度风险提高。股东间的关系影响着股东信息获取和决策支持的方向,进而影响企业生产经营、融资和投资等重要决策(贾明琪等,2017)[8]。股东间合谋的出现,使得股权制衡的监督效应很难发挥作用。股权制衡并不能实现对大股东掏空行为的有效抑制,甚至可能加剧股东的掏空。制衡股东与大股东间形成目标一致的利益网络,企业的决策权和表决权掌握在合谋者手中,增加合谋者自身收益的投资项目往往备受青睐,即使这些项目并不能给企业带来高额收益,甚至会给企业带来损失。这种投资决策倾向往往会导致企业投资过度。在合谋收益的驱使下,投资决策的目的不再是企业价值最大化,即使对企业而言是高收益的项目,不能为合谋者带来更多利益,合谋者也会利用其对控制权的把控,迫使企业放弃投资,扩大了企业投资不足风险。

控制权争夺理论认为,多股东持股的企业能够形成股东间的股权制衡,但这种制衡机制发挥作用需要股东间的合作。存在分歧和冲突的股东,往往因为在公司治理和重大决策上意见相左,导致矛盾激化,发生对企业控制权的争夺。股权制衡度高的企业会经常发生股权争夺,由股东间权力分配问题产生的纠纷,会对企业经营绩效产生负面影响(尚煜,2019)[9]。在控制权所带来的“额外”收益吸引下,控股股东利用自身控制权掏空企业资源、进行关联交易等违规行为层出不穷。股权制衡的初衷是进行有效监督,缓解委托代理冲突,约束大股东机会主义行为(周赫,2015)[10]。但股东对控制权的追逐,使得股权制衡违背初衷,加剧了代理冲突。对控制权的争夺导致失败的决策将会带来更大的负面影响,造成竞争上的失利,因此股东对风险厌恶情绪加剧,高风险的投资项目即使可以带来高收益,也有可能被放弃,造成企业的投资不足。股东间控制权的争夺,削弱了股东对管理层的监督,管理层出于利己动机的盲目投资,导致企业投资过度加剧。依据以上分析提出如下假设:

假设2a:股权制衡会加剧企业投资过度;

假设2b:股权制衡会加剧企业投资不足。

寻租理论认为,出于利己动机,企业管理者出现“报喜不报忧”的信息管理方式(Ball,2009)[11],并希望据此通过寻租行为提升自身收益,但这往往侵害了企业股东的利益。管理者为保住自身职位和提升薪资水平(Graham 等,2005;Khan 和Watts,2009)[12-13],选择对发生的“坏消息”进行隐瞒,这降低了企业会计信息的稳健性,使得股东无法及时发现并防范经营上的漏洞。管理层为提升短期期权价值、满足行权条件(Kothari 等,2009)[14]或谋求未达到的绩效薪酬,选择推迟披露“坏消息”,严重影响了企业会计信息的稳健性,对股东权益产生了直接侵占。管理层的寻租行为会给企业股东带来损失,其中损失最大的是持股比例最高的大股东。出于维护自身权益的动机,大股东会对企业管理者进行积极有效的监管。然而随着企业股权制衡度的提升,大股东对管理层的监管动力减弱。中小股东对管理层行为产生的约束力不足,不能有效缓解股东和管理者之间的委托代理冲突。股权制衡增强意味着大股东持股比例的下降,制衡股东持股比例的提升,股东间的相互制衡,利益的不一致,增强了大股东的掏空动机和对负面消息的隐藏几率。制衡股东控制权的争夺,分散了股东对管理层的关注度,使得管理者的寻租行为找到了可乘之机。据此分析,随着企业股权制衡度的提升,股东对管理层及时披露负面消息的监管能力减弱,企业会计信息的稳健性受到影响。依据以上分析提出如下假设:

假设3:股权制衡对会计稳健性具有抑制作用。

邓超等(2019)[15]研究发现较高的股权制衡度会使企业出现相互扯皮、推诿责任的不良现象。随着企业股权制衡度的提升,企业股权结构趋于分散。大股东占有企业剩余所有权的大多数,出于获取更高收益的目的,展开对管理层的有效监督,而分散的股权结构可能会使股东出现“搭便车”的心理,导致股东对管理层监督动力不足,委托代理冲突无法有效化解,给管理层的寻租行为带来可乘之机,管理层出于利己动机,推迟或掩盖“坏消息”,导致企业无法实现利益相关者对投资决策的有效监督。刘涛等(2013)[16]指出大股东的利益趋同效应比掏空效应对企业绩效影响更大,高水平的股权制衡会损害公司绩效。综合前文分析发现,会计稳健性对企业投资过度和投资不足都具有抑制作用。股权制衡度抑制会计稳健性发挥作用,导致企业投资行为效率下降。依据以上分析提出如下假设:

假设4a:股权制衡抑制会计稳健性发挥作用,导致企业投资过度加剧。即:会计稳健性发挥部分中介作用。

假设4b:股权制衡抑制会计稳健性发挥作用,导致企业投资不足加剧。即:会计稳健性发挥部分中介作用。

三、研究设计

(一)变量设计

1.投资效率。Richardson(2006)[17]提出的企业投资期望偏差模型可以对企业投资行为的效率进行定量测量,并且同其他测量方法相比该模型样本选择代表性更强,结果更具研究性,因而被我国学者广泛采用。本文在Richardson模型基础上,借鉴张建勇等(2014)[18]的研究经验,采用如下模型衡量投资效率:

其中,Inv为新增投资支出;Growth代表企业投资机会,由TobinQ衡量;Cash为现金持有量;Lev为资产负债率;Size为企业规模;Age为企业上市年限;R为股票年度超额回报率。将模型(1)回归得到残差ε,以此度量企业投资效率,其中ε>0 表示样本投资过度、ε<0 表示样本投资不足,并将投资不足样本取绝对值,以衡量不足程度。

2.股权制衡。本文采用S指数(第二到第十大股东持股比例)与第一大股东持股比例的比值衡量企业股权制衡程度。

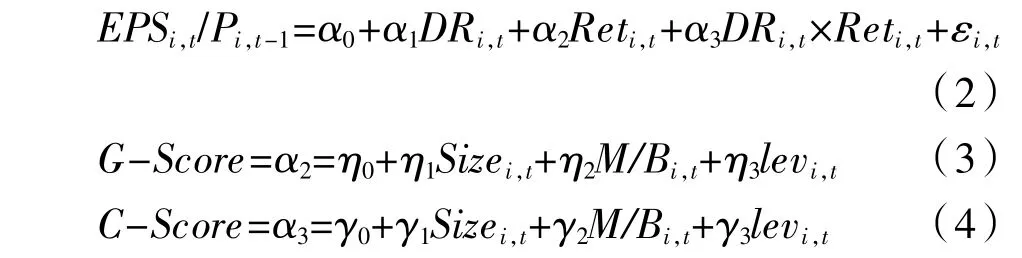

3.会计稳健性。无条件稳健性不依赖于企业当期信息的获取,同本文所探讨的会计信息对企业的治理效应无关[19]。因此本文仅针对条件会计稳健性展开研究,借鉴Khan 和Watts(2009)[13]、张悦玫等(2017)[3]实证经验,采用如下模型对会计稳健性进行测量。

将模型(3)和模型(4)代入模型(2),得到模型(5)。

其中,EPS表示年末扣除非经常性损益后每股净利润;P表示下一年度4 月份最后一个交易日股票收盘价;Ret表示调整后的股票超额收益率;DR为虚拟变量,当股票超额收益率(Ret)大于零,DR赋值为0,反之赋值为1;Size为企业规模;M/B为所有者权益市价与账面价值的比值;lev为资产负债率。将模型(5)回归系数代入模型(3)和(4)得出G-Score值与C-Score值。借鉴García 等(2016)和张悦玫等(2017)的研究,选择会计盈余对“坏消息”反映的及时性(即:G-Score+C-Score)作为会计稳健性衡量的指标。

表1 主要变量定义表

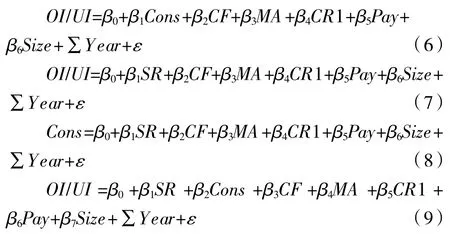

(二)模型设计

为检验本文提出假设,设计模型如下:

本文以2010—2019 年沪深A 股上市公司为研究样本,剔除:(1)金融保险类;(2)ST、ST*类;(3)缺失值样本。所需数据来源于CSMAR 数据库,采用Winsorize 上下1%分位缩尾处理,消除极端值影响。

四、实证结果与分析

(一)描述性统计分析

表2 投资效率样本描述性统计

表3 投资过度、投资不足样本描述性统计

(二)相关性分析

由表4、表5 可知,股权制衡SR与投资过度OI和投资不足UI 均存在显著的正相关关系,假设2a、假设2b 得到了初步印证。分组研究发现,股权制衡SR与会计稳健性Cons 的相关系数在两组中均显著为正,假设3 得到了初步印证。会计稳健性Cons 与投资过度OI 和投资不足UI 的相关系数均显著为负,假设1a、假设1b 得到了初步印证。并且观察可知各变量间相关系数值较小,初步认为共线性可能不高。为验证该结论进行VIF 检验,结合表6 中数据分析可知,因子均小于2 排除了共线性干扰。

表4 Pearson 相关系数表——投资过度

表5 Pearson 相关系数表——投资不足

表6 VIF 检验结果

(三)回归分析

对模型(6)进行分组研究,由表7 可知在两组中会计稳健性Cons 回归系数均小于零且在1%水平上显著。比较系数大小发现,投资过度组(-0.115)明显小于投资不足组(-0.027)。说明会计稳健性可以抑制企业投资过度和投资不足,对投资过度的治理效果更明显。高水平的会计稳健性,可以提高企业信息披露质量,降低信息不对称程度,提升监管力度,缓解代理冲突,对提高企业投资效率有着积极作用。结论与假设1a、假设1b 相符。

由表7模型(7)分组回归结果可知,股权制衡度SR 对投资过度OI 的回归系数为0.017 5,大于0,通过1%水平显著性检验;股权制衡度SR 与投资不足UI 回归系数为0.005 37,大于0,通过1%水平显著性检验。由此可见,企业股权制衡度与投资过度、投资不足呈正相关关系,股权制衡度的增加对投资过度影响更大。提高企业股权制衡度,股东间的合谋导致制衡违背初衷,股东间控制权的争夺带来负面影响,从而加剧了企业投资过度、投资不足。进一步验证了假设2a、假设2b。

表7 多元回归结果

由表7模型(8)分组回归结果可知,在投资过度样本组,股权制衡度SR 对会计稳健性Cons 的回归系数为-0.014,小于0,通过1%水平显著性检验;在投资不足样本组,股权制衡SR 对会计稳健性Cons 的回归系数为-0.010 17,小于0,通过1%水平显著性检验。由此可见,在投资过度和投资不足的情况下,股权制衡和会计稳健性之间均呈现负相关关系。股权制衡度的提升,降低大股东对管理层信息披露的监督动力,给管理层寻租行为带来可乘之机,从而降低了企业会计稳健性,进一步验证了假设3。

由表7模型(9)分组回归结果可知,股权制衡对投资过度OI 的回归系数0.016 2,小于模型(7)的系数0.017 5,通过1%水平显著性检验;股权制衡对投资不足UI 的回归系数0.005 14,小于模型(7)的系数0.005 37,通过1%水平显著性检验。综合分析模型(7)、模型(8)、模型(9)回归系数间关系,参考温忠麟和叶宝娟(2014)[20]提出的中介效应检验要求分析发现,会计稳健性在股权制衡与投资过度、投资不足间均具有部分中介效应,即:股权制衡度的提高不但可以直接加剧企业投资过度、投资不足,还通过抑制会计稳健性发挥作用,从而降低企业投资活动效率。

(四)进一步研究

我国企业所有权结构的一个鲜明特色是企业性质对公司治理、企业战略和企业投资行为等方面的影响,区分国有企业和非国有企业对投资效率的研究也至关重要。因此本文对股权制衡与投资效率间的直接影响进行分组研究。回归结果由表8 可知,投资过度组中,非国有企业股权制衡回归系数显著为正,但在国有企业回归结果并不显著。在投资不足组中,国有企业和非国有企业股权制衡系数均显著为正,国有企业显著性更高。由此可知,非国有企业股权制衡会加剧企业投资过度。股权制衡在国有企业与非国有企业中均会加剧投资不足,国有企业尤为严重。这是由于政府和外部监管机构对国有企业信息了解更全面,监管更严格,减少了企业盲目投资机会,从而抑制了投资过度。国有企业管理层普遍对风险更厌恶,投资更为谨慎,在股权制衡的情况下,投资顾虑更多,从而导致企业投资不足加剧。

表8 分组研究回归结果

五、稳健性检验

采用三种方式检验上述回归结果的可靠性:第一,为了避免Richardson模型投资效率衡量上的偏误,参考陈运森和黄健峤(2019)[21]的研究经验使用营业收入增长率替代TobinQ 衡量企业成长性,运用模型(1)对投资过度和投资不足进行重新度量。第二,采用新的衡量方式度量股权制衡。用第二大股东到第十大股东持股比例与第一大股东持股比例的商作为替代变量。第三,第一大股东为国有股东,或者制衡大股东为国有股东的企业投资的目的并不都是为了提升投资效率,可能出于投资国家基础建设、民生服务项目,承担更多责任。因此选择企业规模当量较小、国有企业较少的中小板企业为研究对象进行稳健性检验。采用以上处理,结论与前文一致,表明本文实验结果具有较好稳健性。

六、结论与建议

本文以会计稳健性为中介变量,实证检验了股权制衡与企业投资效率的关系。研究发现:股权制衡与企业投资过度和投资不足呈显著正相关关系,股权制衡度的提高会增加企业非效率投资的风险;会计稳健性可以有效治理企业投资过度和投资不足,但是股权制衡会降低企业会计稳健性,导致企业投资过度和投资不足增加。即:验证了会计稳健性的部分中介效应;在股权制衡对投资效率的直接影响中,国有企业中投资过度加剧的结果并不显著,但对投资不足的影响同非国有企业相比更严重。

从我国实际情况出发,企业在优化股权结构时,选择制衡式股权结构是希望可以抑制大股东的掏空行为,但是如何使股东选择监督而不是合谋,消除控制权争夺带来的负面影响,是企业必须正视的两个主要问题。从企业内部治理角度出发,应当完善内部监管机制,加强对大股东掏行为和股东间合谋行为的监督,减少合谋产生的租金收益,设置合理的奖惩制度,鼓励股东形成相互监督制约、合作但不合谋和协商化解矛盾的意识,从而缓解企业投资过度和投资不足的发生。从企业外部环境角度出发,提高市场化水平,增强企业信息透明度,从而有利于外部利益相关者对股东行为进行积极有效的监督,同时完善政府监管体系,对企业股东违规操作行为增强处罚力度,帮助企业提高投资效率。尤其应当重视对非国有企业股东行为的监管,加强对盲目投资行为的政策管控。采用管控与激励相结合的方式,提高国有企业股东投资决策积极性,缓解风险厌恶情绪,抑制投资不足。虽然股权制衡会对企业会计稳健性带来消极影响,但企业不应忽视会计稳健性的重要性,同样应当通过加强监管等措施消除影响,充分发挥其对提高企业投资效率的积极作用。