《春》是如何成为“经典”的

罗晨

朱自清先生的散文《春》不但入选统编本义务教育教科书,并且被置于《语文》七年级上册第一单元的第一课,《春》在经典化道路上又向前迈进了一步。

作为“经典”的《春》,在艺术上是臻于完美的吗?文本中还有哪些现象值得我们关注和思考?《春》又是如何一步一步成为“经典”的呢?

一

从许多读者(学生、教师以及其他一般读者等)的阅读体验与感受上看,《春》最大的特点可能正如这篇文章的内容一般,给人以温柔、温和、妥帖、如沐春风之感,仿佛春就是这样的,春也应该是这样的。可以说,文本所呈现出的春符合绝大多数读者关于春天的印象与想象。但也有如孙绍振这般敏锐的读者指出:“朱先生所写的春天只是中国东南沿海,主要是江浙一带的春天,他所表现的春天的情趣,也只是中国传统文化中比较婉约的情趣。”[1]

在这里,孙绍振关于《春》提出两个判断:一是《春》所写的春天是“中国东南沿海,主要是江浙一带的春天”;二是《春》所表现的情趣是“中国传统文化中的情趣”。

关于第一个判断,本文以“春”为名,并不像“济南的冬天”(当然,严格说来,“济南的冬天”是教材编者加的。但老舍先生的原文也是关于济南的“一些印象”)这类文章标题标明了所写季节的区域范围。虽然朱自清先生并未将标题写作“江南的春”,但文中所呈现的春色的确与江南的春天十分类似。中国幅员辽阔,为什么在这篇名为“春”的散文中,惟獨是一派江南春光?读者当然可以替作者辩解,朱自清先生祖籍浙江绍兴,后又随父在江苏扬州定居成长,他印象中的春天当然应该是江浙一带的春天。

然而,随之而来的是另一个问题——本文的写作语言。如若生于江南、长于江南奠定了朱自清先生关于春的印象,那么我们该如何面对本文大量使用的儿化词呢?

“桃树、杏树、梨树,……都开满了花赶趟儿。……花里带着甜味儿;闭了眼,树上仿佛已经满是桃儿、杏儿、梨儿……野花遍地是:杂样儿,有名字的,没名字的……”

“风里带来些新翻的泥土的气息,混着青草味儿……鸟儿将窠巢安在繁花嫩叶当中……”

“树叶儿却绿得发亮,小草儿也青得逼你的眼。”

“城里乡下,家家户户,老老小小,他们也赶趟儿似的,一个个都出来了。……‘一年之计在于春,刚起头儿,有的是工夫,有的是希望。”

当然,读者同样可以为作者辩解,朱自清先生成年后在北京学习、工作,语言受了些影响。但无论与同为中学语文教科书经典篇目《背影》和《荷塘月色》相比,还是与朱自清先生自己的其他散文相比,《春》中儿化词之多,密度之大都实属罕见,甚至与以“京味儿”著称的老舍先生的作品(如《济南的冬天》)相比,也不遑多让。这一切不禁让人怀疑:这些儿化词的使用究竟是朱自清先生的自然流露,还是有意为之?

与此同时,显然还有一系列的问题需要解决:若朱自清先生对春的印象深受家乡江南之春的影响,为何不以其家乡的语言风格进行写作?若朱自清先生的写作语言受当时工作的北京的语言环境影响,又为何不径写北京之春?他为何要以“北调”写“南风”呢?

关于第二个判断,《春》中除了直接引用的南宋志南和尚的诗句“吹面不寒杨柳风”外,作者笔下春天整体的情调意境,也与国人熟悉的中国古典诗文中的春天极为相似。读者在阅读过程中,能够自然联想到诸如“千里莺啼绿映红”(杜牧《江南春》)“好雨知时节,当春乃发生。随风潜入夜,润物细无声。”(杜甫《春夜喜雨》)“几处早莺争暖树,谁家新燕啄春泥。乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄。”(白居易《钱塘湖春行》)“天街小雨润如酥,草色遥看近却无。最是一年春好处,绝胜烟柳满皇都。”(韩愈《早春呈水部张十八员外(其一)》)“暮春三月,江南草长,杂花生树,群莺乱飞。”(丘迟《与陈伯之书》)等中国古典诗文中写春的名句。

将上述两个论断的分析置于一处比较,可以发现“朱先生所写的春天只是中国东南沿海,主要是江浙一带的春天”这个判断是不够准确的。根据前文所列的诗文词句,杜甫《春夜喜雨》写的是“锦官城”,即成都的春天;韩愈《早春呈水部张十八员外(其一)》写的更是“皇都”,即西安的春天。《春》在内容与情调上主要承袭的是中国古典文化中的春天,而非地理上的江南之春。

因此,朱自清先生并不是以“北调”写“南风”,而是以“今调”(京调)写“古风”。然而,问题依然还在:朱自清先生为什么要以“今调”(京调)写“古风”呢?

二

要回答上述问题,还须从《春》的诞生说起。

早在20世纪三十年代初,朱自清就已是中学国文教科书中的热门作者。《背影》《荷塘月色》已经频频入选各种国文教科书。王侃如等编《新学制中学国文教科书初中国文》(1931-1932)竟同时收入了《背影》《荷塘月色》《桨声灯影里的秦淮河》等朱自清名作。在这样的背景下,朱自清接受邀请专为国文教科书写作一篇“课文”就不难理解了。

《春》正是朱自清应约为1933年出版的朱文叔编著的《初中国文读本》(第一册)所作。在目录最后,编者“附注”特别指出:“课题左上角有*者,系特约撰述之作品。”[2]而《春》正在此列。在《初中国文读本编例》中,编者明确提出:“本书编选主旨,一方面顾到文学本身,一方面更注重民族精神之陶冶、现代文化之理解,故除选录成文外,又特约多人,按照初中学生程度,分别撰述既富兴味、又有内容之文字,编入各册,藉矫从来偏重文艺文之趋向。”[2]《春》作为“特约撰述之作品”,即须合乎“民族精神之陶冶、现代文化之理解”。而一编写主旨的确定,则又与其在封面明确标示的“新课程标准适用”相关。

所谓“新课程标准”,即1932年11月由中华民国教育部颁行的《初级中学国文课程标准》。该课程标准的“目标”明确提出:“(壹)使学生从本国语言文字上,了解固有的文化,以培养其民族精神。(贰)养成用语体文及语言叙事说理表情达意之技能。”[3]《初中国文读本》“注重民族精神之陶冶、现代文化之理解”的编选主旨,与课程标准中的这两个目标高度契合,即都要求兼顾传统文化(固有文化、民族精神)与现代文明(语体文及语言、现代文化)。

白话文运动之后,“白话”作为“活的语言”的“国语”逐渐深入人心。胡适提出白话文运动的目标就是让“全国的人渐渐都能用它说话,读书,作文”[4]。郜元宝教授认为这是“五四前后提出的诸多现代化方案中最基本的一条”[5]。现代白话文本身就是“现代文明”的重要标志。因此,朱自清先生以现代白话(语体文)书写具有中国传统意味的春天,正合乎《初级中学国文课程标准》的目标与《初中国文读本》的编选主旨。

至于大量儿化词的使用,则是出于艺术效果的考量。对于儿化词的使用,朱自清先生曾有专门论述:“还有人听不惯‘今儿‘明儿‘三轮儿,以为‘儿字太土。……土气有时候倒显得活泼亲切。例如徐志摩先生是南方人,他的詩和散文却尽量的用北平话。……至于老舍先生的作品,差不多全用干脆而流利的北平话写出,更是大家欣赏的。……所以从文艺的立场看,国语文倒许是很好的白话文;只要不贫嘴不油腔滑调,倒许是越白越好。”[6]由于《春》是朱自清先生专为初中一年级的学生所作,因此合理的情况应该是,大量儿化词的使用(甚至超过朱自清正常写作时儿化词使用频率)正是为达到“活泼亲切”效果而有意为之。

此后修订的各版课程标准,在其“目标”之中几乎都有关于“固有文化”“民族精神”和“语体文和语言”的要求:1932年颁行《初级中学国文课程标准》,“目标”提出:“(壹)使学生从本国语言文字上,了解固有的文化,以培养其民族精神。(贰)养成用语体文及语言叙事说理表情达意之技能。”[7]1936年颁行《初级中学国文课程标准》,“目标”提出:“(壹)使学生从本国语言文字上,了解固有文化。(贰)使学生从代表民族人物之传记及其作品中,唤起民族意识并发扬民族精神。(叁)养成用语体文及语言叙事说理表情达意之技能。”[7]1940年颁行《修正初级中学国文课程标准》,“目标”提出:“(壹)养成用语体文及语言叙事说理表情达意之技能。(肆)使学生从本国语言文字上,了解固有文化,并从代表民族人物之传记及其作品中,唤起民族意识与发扬民族精神。”[7]1941年颁行《六年制中学国文课程标准草案》,“目标”提出:“(壹)养成用语体文及语言叙事说理表情达意之技能。(肆)使学生从本国语言文字上,深切了解固有文化,并从代表民族人物之传记及其作品中,唤起民族意识与发扬民族精神。”[7]

这篇为课程标准和初中学生“量身定制”的课文,在后来的国文教科书也时有收入。如:朱文叔、宋文翰编,张文治、喻守真、张慎伯注,出版于1936年的《初中国文读本(增注本)》(第一册);宋文翰编,朱文叔校,出版于1937年的《新编初中国文》(第四册);教育总署编审会编,出版于1939年的《初中国文》(第四册)。

值得注意的是,《春》在民国时期的语文教科书中并未真正的“火”起来。《初中国文读本(增注本)》只是在《初中国文读本》的基础上增加了注释,选目并无变化。《新编初中国文》虽然选目已有不同,但《春》得以入选,显然与朱文叔深度参与该书编写有关。而《初中国文》的选文又与《新编初中国文》高度相似,《春》所在的两书第四册第一组的选文和顺序更是完全一致。可见,《初中国文》与《新编初中国文》有着相当密切的关系。从现存民国时期中学国文教科书看,在国文教科书十分繁荣、百花齐放的民国时代,《春》却始终存在于朱文叔的教材系统中,从未真正“出圈”。

与此同时,其他的教科书编者,似乎对朱自清的《春》并不青睐。在描写春天的散文方面,《春》的竞争者甚多。比如,陈淑章也作有《春》。周颐甫编,蔡元培校《基本教科书国文教本(第二册)》(1932)、南开中学自编《南开中学初二国文教本(上册)》(1935)和朱剑芒编《朱氏初中国文(第二册)》(1934)都收入了此文。《基本教科书国文教本》编写时,朱自清的《春》尚未完成写作,但出版于1935年的《南开中学初二国文教本(上册)》收入了朱自清的《绿》和《荷塘月色》两篇文章,同时《南开中学初三国文教本(下册)》中还收入了朱自清的《桨声灯影里的秦淮河》,如此推崇朱自清散文却不收朱自清的《春》,就十分耐人寻味了。

而《朱氏初中国文(第二册)》设有“描写欢迎春临的情况”“描写春的景色”“描写春天的花木”三节,分别收入吴守中《迎春》(语体童话)、泳心《迎春》(语体诗歌)、陈淑章《春》(语体散文)、郭沫若《晴朝》(语体诗歌)、刘延陵《竹》(语体诗歌)、朱光熊《新柳》(语体散文)、钟静文《水仙花》(语体散文)、刘大白《桃花几瓣》(语体散文)、王源《真州游桃花鸥》(文言散文),《朱氏初中国文(第六册)》又设有“申述春天的美感”一节,收入丰子恺《从梅花说到美》(语体散文)、爱罗先珂著周作人译《春天与其力量》(语体散文)。收入如此众多写春的作品,却偏偏不收朱自清的《春》,编者的态度一目了然。

由此可见,朱自清专门为初中国文教科书“量身打造”的《春》,非但不像《背影》《荷塘月色》那样成为国文教科书的宠儿,反而受到了一定程度的冷落。

三

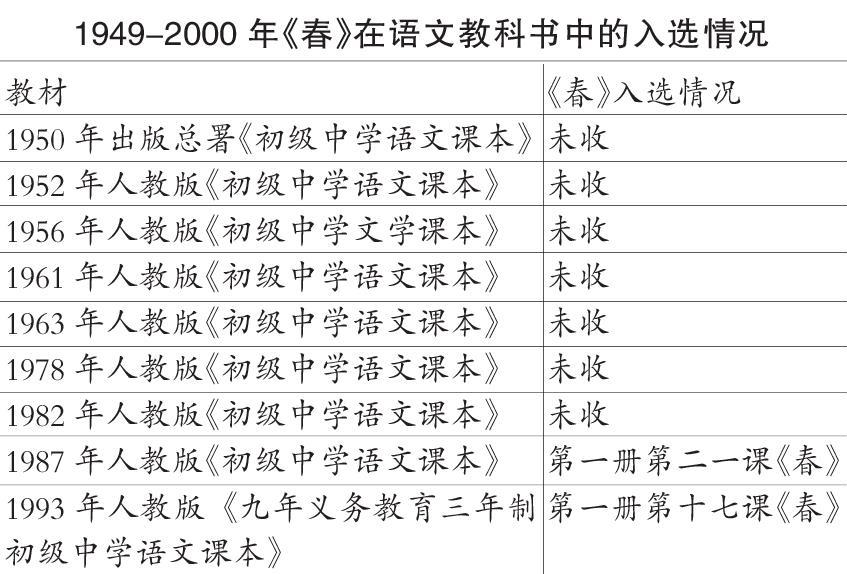

1949年中华人民共和国成立之后,《春》在中学语文教科书中的命运也并非一帆风顺。

新中国成立之初,语文教育政治化倾向明显。1950年由出版总署编审局编写了新中国第一部《初级中学语文课本》,其《编辑大意》指出:“无论哪一门功课,都有完成思想政治教育的任务。这个任务,在语文科更显得重要。”[8]而这部教材,不但没有《春》,朱自清的其他经典文章也都没有收入。此后的1952年、1956年人教版《初级中学语文课本》都未收入朱自清的任何作品。

新中国成立之后,朱自清的作品第一次被收入中学语文教科书是在1961年。1961年人教版《初级中学语文课本》第二册第二十三课收《荷塘月色》。1959年至1961年,文汇报相继开展了《怎样教好语文课》和《关于语文教学目的和任务问题的讨论》,基本达成了“正确处理语文教学中的语文知识教学与思想政治教育之间的关系”[9]。这一语文教学思想的重大转变,让越来越多经典的文学作品进入(回归)到语文教科书中,朱自清的作品即在此列。接着,在1978年人教版《初级中学语文课本》第三册《散文两篇》一课,同时收入朱自清《荷塘月色》《绿》两篇作品;1982年人教版《初级中学语文课本》第三册收入朱自清《背影》;1982年人教版《高级中学语文课本》第一册《散文两篇》一课收入《荷塘月色》和《绿》。

经过三十多年的探索与发展,我国语文教育的地位逐渐巩固,语文教学的工具性与文学性亦逐渐得以强化。与此同时,1982年颁布的《中华人民共和国宪法》规定:“国家举办各种学校,普及初等义务教育。”[10]1986年《中华人民共和国义务教育法》颁布,我国确认实施九年制义务教育。[11]当《荷塘月色》《背影》这些在民国时期国文教科书中广受欢迎的朱自清作品进入到新中国语文教科书视野一段时间后,教材编写者的目光终于落到了这篇曾经为中学生“量身定制”的“课文”——《春》。1987年人教版《初级中学语文课本》、1993年人教版《九年义务教育三年制初级中学语文课本》连续两部语文教科书均将《春》选为课文,这也是《春》“经典化”的重要一步:时隔近50年重新进入语文教科书,又借由义务教育政策的实施让这篇文章有机会成为每一个中国人的文化记忆。

新世纪之后,语文教科书进入到“一纲多本”时代。《春》分别被人教版(七年级上册第十一课)、北师大版(七年级下册第三课)、语文版(七年级上册第九课)、苏教版(七年级上册第十四课)等影响力大、使用范围广的几种义务教育语文实验教科书选为课文。

直到如今入选由教育部组织编写的“统编本”义务教育教科书,并被置于语文七年级上册的第一课,这篇于1933年首度发表在国文教科書上的“课文”终于成为了课文中的“经典”,并将随着“统编本”在全国各省区的统一使用和义务教育的全面普及,而成为未来几乎所有中国人的文学记忆,成为真正意义上的“经典”。

回顾从《春》诞生至今近九十年的历程,《春》的经典化之路与其他作品有着很大的不同。大多数所谓“经典课文”,最初是因其文学成就突出而被选入语文(国文)教科书。它们首先是文学经典(或具有成为经典的文学素质),然后再借由语文(国文)教育扩大其影响力,逐步成为“经典课文”。《春》却与此相反。《春》首先作为“课文”发表,朱自清为了更好地与当年的课程标准、时代风尚相契合而在一定程度上牺牲了作品的艺术性,留下了文本文学性的不完美。这也就解释了为什么《春》在相当长的一段时间内,得不到教材编写者的青睐,《春》入选语文(国文)教科书的频率也远不及朱自清的《荷塘月色》《背影》等文学性更强、更为纯粹的作品。直到再次入选,并借由义务教育政策的实施及自身“课文”的特性迅速传播,以“课文”的身份进入国民的文学记忆,从“经典课文”而成为“文学经典”。

《春》的经典化之路,先后受到了教育政策、文化传统、历史机遇等一系列因素的影响。《春》能成为“经典”,这其中有必然也有偶然。如今回看在1933年《初中国文读本》中的那些“特约撰述之作品”,有如此际遇的,也只有朱自清的《春》了。

参考文献:

[1]孙绍振.春天的两种不同的散文美:读朱自清的《春》和林斤澜的《春风》[J].语文学习,2006(1):29-32.

[2]朱文叔编.舒新城,陆费逵校.新课程标准适用初中国文读本(第一册)[M].上海:中华书局,1933.

[3]教育部颁行.初级高级中学课程标准[M].上海:中华书局,1932.

[4]胡适.中国新文学运动小史[G]//胡适.胡适文集(第一册)[M].北京:北京大学出版社,199:119.

[5]郜元宝.汉语别史[M].上海:复旦大学出版社,2018:3.

[6]朱自清.国语与普通话[G]//朱自清.朱自清全集(第四册)[M].南京:江苏教育出版社,1996:531.

[7]课程教材研究所编.吴履平主编.何慧君,姚富根卷编.20世纪中国中小学课程标准·教学大纲汇编(语文卷)[M].北京:人民教育出版社,2001:289,296,304,312.

[8]人民教育出版社中学语文编辑室编.中学语文教材和教学[M].北京:人民教育出版社,1981:1.

[9]文汇报社论.试论语文教学的目的任务[G]//顾黄初,李杏保主编.二十世纪后期中国语文教育论集[M].成都:四川教育出版社,2000:237.

[10]中华人民共和国宪法[M].北京:人民出版社,1982.

[11]中华人民共和国义务教育法[M].北京:法律出版社,1986.