唐至明数目字人名的兴衰及其原因

[摘要]对于同一世辈依其出生次序用数目字加以标示或称呼,这种现象早就存在。但直到唐代,以行第相称才成为流行风气,这可能与唐代嫡庶观念淡化而宗族观念增强的社会变化存在内在关联。但需要注意,行第不等于名字,唐代真正以数目字为名者为数尚少。从宋代到元代,以行第相称的风气逐渐消退,但随着宗族意识和宗族组织的进一步扩展,行第所用数字较唐代却明显增大,同时以数目字为名也变得日益普遍。明朝建立后,或许受到清除“胡俗”政策的影响,数目字人名明显减少。自明代以迄现在,数目字人名仍然一直存在,但已经不能视为一种流行习俗了。

[关键词]唐至明;行第;数目字人名;社会变迁

[中图分类号]K82中图分类号[文献标志码]A文献标志码[文章编号]1672-4917(2021)03-0060-11

一、引言

晚清学者俞樾在《春在堂随笔》中,记录了徐本立(号诚庵)发现的一个有趣历史现象并做了进一步考证。现将其主要内容节录于下:

徐诚庵大令为余言:向见吾邑《蔡氏家谱》有前辈书小字一行云:“元制,庶民无职者不许取名,止以行第及父母年齿合计为名。”此制于《元史》元征,然证以明高皇所称其兄之名,正是如此。其为元时令甲无疑矣……

余考明勋臣,开平王常遇春曾祖四三、祖重五、父六六,汤和曾祖五一、祖六一、父七一,亦以数目字为名。又考洪文敏《夷坚志》所载宋时杂事,如云兴国军民熊二;又云刘十二,鄱阳城民也……诸如此类,不可胜举。又载阳武四将军事云:“访渔之家,无有知之者,亦不曾询其姓第,识者疑为神云。”按言姓第,不言姓名,疑宋时里巷细民,固无名也。[1]

尽管此前已经有人提到“以数为名”的现象①,但这则随笔恐怕是最早尝试揭示其背后缘由的文字,因而颇受后人重视,凡谈及此种现象者几乎无不征引。不过,后人对其说法疑信不一,正如本文后面将要揭示的,诸如以数为名是否元代独盛、元朝是否限制庶民取名、数目字名算不算正式名字等问题,都还存在不同看法。

至于以数为名流行的原因,更是一大谜团。洪金富曾撰写长篇专论,详细评述了有关数目字人名的各种说法。在文章最后,他特地强调:“千多年来那么多人使用数目字当名字,甚么原因呢?我百思不得其解。”他对自己的疑问做了简要的归纳和说明:

数目字名字简单易写,不若“文雅”的名字复杂难认,是一个可能的解释。但这种解释只能施之于不识字的,或识字不多的一般百姓之家,而不能施之于书香门第、官宦家庭……然而我们知道,士大夫阶级中人使用数目字人名的也不在少数。其次,大致上说,唐宋以前教育不若唐宋以后发达,依常理而论,使用简单易写的数目字人名,唐宋以前应较唐宋以后普遍,然而,根据现有的材料来看,事实正好相反,数目字人名是在唐宋以后才大量出现的。[2]352-353

洪氏提出的疑问,涉及阶层性和时代性两个方面,确实使人颇感困惑,也值得继续探究。然而,唐代以来,特别是在宋元时代,以数为名者虽然比比皆是,但当时人显然习以为常,并未有人对此做过说明。因而,今人无论提出什么解释,实际上都很难从文献中得到确切的印证,只能算是一种假说。笔者在阅读相关史料和前贤论著的过程中,感觉以数为名这个有趣的历史现象,在从唐到明的数百年间,实际上经历了一个从兴起到衰落的演变过程,而其兴衰和演变又与深层的社会变迁息息相关。兹不揣谫陋,整合前贤观点并参以己意,敷衍成文,以期抛砖引玉,为进一步研究提供一个基础,甚望方家不吝赐教。

二、行第称谓的兴起与流行

一般认为,数目字人名是从唐代开始流行的。不过需要说明,学者们列举的唐代数目字人名,具体情形不尽相同,大致可以分为三类:第一类属于以行第相称,亦即其人本有名字甚至字号,但他人为了表示敬重或亲切,特以行第称之,如李十二(李白)、杜二(杜甫)、高三十五(高适)、韩十八(韩愈)等等,此种情形已为学界所熟知參见岑仲勉:《唐人行第录》(外三种),中华书局2004年版;李斌城等编:《隋唐五代社会生活史》,中国社会科学出版社2004年版,第543—560页;李红春、刘汉林:《中国风尚史(隋唐五代宋辽金卷)》,山东友谊出版社2015年版,第66—72页。。第二类亦属行第,但行第已成为其通用名字,如敦煌吐鲁番文书中所见曹六、赵什一、张十二、成小九、安三郎、安三娘、王六子等等。这些人是否另有本名不得而知,但在文书中显然都是以行第为名了。第三类人名所用数字,如敦煌吐鲁番文书中所见张六六、王七七等,是否行第难以确定,也可能只是一个被认为吉祥或有某种意义的数字。关于敦煌吐鲁番文书中的数字人名,参见高启安:《唐宋时期敦煌人名探析》,《敦煌研究》1997年第4期;沙梅真:《敦煌吐鲁番文书中的人名研究》,西北师范大学敦煌学研究所2007年学位论文;杜文涛:《敦煌文书中的数字人名研究》,《郑州航空工业管理学院学报》2019年第5期。严格说来,第一类并非真正意义上的以数为名,在正式文书中还是要以本名出现的。上述三类情形在后世均有延续,只是普及程度随时代变化而有所起伏。

笔者翻阅李方、王素编《吐鲁番出土文书人名地名索引》(所录人名的时间范围为十六国至唐),数目字人名虽不鲜见,但所占比例尚不太多。以高姓为例,除去名字缺失以及高长史、高判官、高寺主等显然并非名字者外,该书共收录高姓人名110余个(重出或同名者只计一次),数目字人名只有5个,即高一、高四、高五、高四姑、高四阿姑参见李方、王素编:《吐鲁番出土文书人名地名索引》,文物出版社1996年版,第2—8页。该索引系据《吐鲁番出土文书》(文物出版社1981—1991年版,共10册)编制。。石墨林编《三种新出版吐鲁番文书人名地名索引》,共收录人名索引词条1 170余条,其中以数为名者只有15条,即董大、邵五、李六、韩张什、什一、李十三、许十四、阚大郎、马大郎、霍大娘、范二娘、马二娘、马三娘、头六子、史什娘参见石墨林编:《三种新出版吐鲁番文书人名地名索引》,《魏晋南北朝隋唐史资料》2001年第1期。该索引系据《斯坦因所获吐鲁番文书研究》(武汉大学出版社1997年版)、《新出吐鲁番文书及其研究》(新疆人民出版社1997年版)、《日本宁乐美术馆藏吐鲁番文书》(文物出版社1997年版)所收录文,并参考前揭《吐鲁番出土文书人名地名索引》中相同或相近词条,综合编制而成。。由此推测,唐朝时期,在普通百姓中间,数目字人名已不鲜见,但所占比例尚不太大。从上述两种索引中的数目字人名看,数值绝大多数在二十以内,很可能都与行第有关,属于上面所分三类中的第二类。此类又有两种形式;一种是姓+数字;另一种是姓+数字+缀字(男性加郎、子等字,女性加娘、姑等字)。

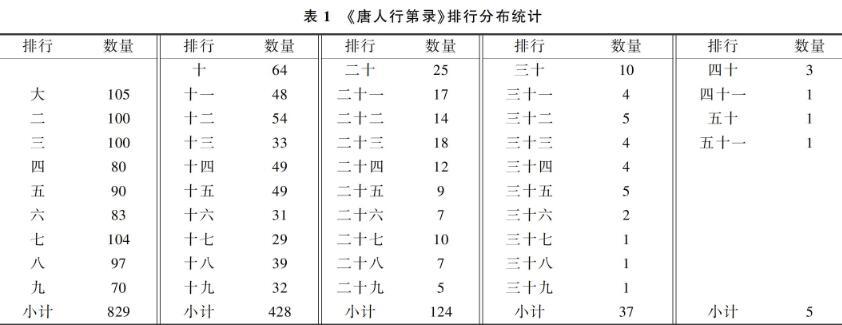

岑仲勉所编《唐人行第录》,与敦煌吐鲁番文书反映的情况相似,行次数字在三十以内者占了绝大多数。据笔者粗略统计(详见表1),该书收录姓名与行第齐全者共1 423人,其中行大至九者829人,占58.26%;十至十九者428人,占30.08%;二十至二十九者124人,占8.71%;三十至三十九者37人,占2.60%;四十以上(最大为五十一)者5人,占0.35%另据洪金富统计,该书共著录1 443人,行第一(即大)至九者844人(59.49%),十至十九者430人(29.8%),二十至二十九者125人(8.66%),三十至三十九38人(2.63%),四十者3人(0.21%),四十一、五十、五十一者各一人(各0.07%)。见氏文《数目字人名说》,第282页。。从零散资料看,唐人排列行第并无一定之规。有的就连同父兄弟也不统一排行,如唐高宗有八子,武则天所生者“自为行第”,所以第八子李旦行第四[3]。有的则是四五服甚至同房、同族兄弟大排行,如白居易兄弟四人,但其行次为二十二,当是“联从兄弟为排行”;韩愈同祖兄弟八人,但其行次为十八,当是“合曾祖所出以计”[4]。虽然具体排行方式千差万别,但从数值分布情况看,绝大多数应是按照某种辈分排列的实际行次。

唐代登科录以及据登科录所编讳行录,都将行第列为一个重要项目。所以有学者认为,“称行第以为时尚,始于唐人,盖源于登科录”[5]1其实登科录载明行第,很可能是社会上称行第已成风尚的反映,未必是因登科录有此项内容从而促发了这种风尚。关于唐代兴起此风的原因,不少学者做过推测,其中以吴丽娱的分析较为系统。吴氏指出,武则天以前,行第之称仅限于家内或“亲故”之间,到武则天以后才流行于朝廷并社会化了。对其流行原因,吴氏提出两点推测:一是与避讳风俗有关,唐人避讳的程度远胜前朝,当面称名道姓显得非礼,而称行第便可以不提名 钱杭的《中国历史上的排行制与实名敬避问题》(《社会科学》2003年第2期)也认为:“周至唐,随着排行在人名称呼中独立副称意义的逐步增强,排行开始具备实名敬避功能;而宋代在谱类文献中以排行代替正式的名、字,并与专用的数字式辈行字相结合,发展成一种特殊的祖先人名避讳方式。”;二是与其自身特点有关,与称官位名号相比,称行第显得亲切而随便,有助于联络感情。吴氏还进一步指出,这两个方面仅仅涉及行第问题的表面现象,“一种事物的出现,无疑有着足以导致它产生的社会基础”。她认为,“行第的起因根基正是宗枝房系,它虽然为宗族发展中的自然现象,但与魏晋以来门第观念显然是分不开的”。吴氏分析说,“唐朝社会处在封建社会前后交替的变革时期,尽管世族制已式微,而魏晋大族如崔卢李郑等至唐已渐次衰落,但门阀观念对世俗仍有深刻影响”;“在门阀制渐趋衰落的隋唐,借助此种风习似乎更能提高个人和家族的声望,所以它为达官权贵浸染接受,以致造成朝廷官场竞称行第,并由此在官人士子中形成时髦,进而波及于里闾百姓”。[6]

吴丽娱将社会风俗的形成与社会结构的变化结合起来加以分析,确实具有深刻的启发性和较大的说服力。但这其中还有一个问题需要探讨:吴氏所列行第之称流行的两点原因,在唐代以前门阀士族制鼎盛的时期已然存在,但这种现象为什么当时没有出现,反而到门阀士族制已然衰落的唐代才蔚然成风呢?事实上,唐代以前并非完全不讲行第。《颜氏家训》谈道:“凡与人言,言己世父,以次第称之”;“凡言姑姊妹女子子:已嫁,则以夫氏称之;在室,则以次第称之”;“父母之世叔父,皆当加其次第以别之”。[7]看来当时已有行第称谓,但只限于亲族交往的特定场合,并未推衍流行开来。

笔者推测,唐代以前世族制鼎盛而并未形成以行第相称的风尚,或许受到以下两个因素的制约:其一,嫡庶观念比较严重。据《颜氏家训》描述:“江左不讳庶孽,丧室之后,多以妾媵终家事……河北鄙于侧出,不预人流,是以必须重娶,至于三四,母年有少于子者。后母之弟,与前妇之兄,衣服饮食,爰及婚宦,至于士庶贵贱之隔,俗以为常。”[8]可知北朝严于嫡庶之分,庶生子往往不被录入家谱,父子和兄弟关系不为家族所承认。而所谓“江左不讳庶孽”,并非不分别嫡庶,只是不像北方那样备受歧视。庶生子之父子和兄弟关系,也并非因血缘而自然成立,需要被“举”(即承认其身份)才算得到认可。[9]其二,宗族发展不够充分。据侯旭东研究,作为“父系继嗣群体”的“宗族”,是在汉代以降至宋代千余年历史中逐步形成的,汉魏六朝处在这一历史性转变的开始,经历了由父系和母方并重到父系意识独领风骚、姓氏传承从不固定到固定为子承父姓的变化过程,“‘宗族尚处在由多系‘亲属群转为‘父系继嗣群体的初始阶段”[10]。在上述两种因素的制约下,同父不同母的兄弟都难以形成统一的排行,更遑论推及四五服以上的兄弟了。到了唐朝,嫡庶观念较前代明显淡薄[11],而宗族意识明显增强,唐中后期私修族谱已成风气,“逐渐普及于一般士人甚至多少有些根底的百姓之家”[6]。这些深层的社会变化,为行第称谓的兴起和流行提供了一个适宜的基础和氛围。

三、行第称谓的泛化与变异

文人士夫以行第相称的风尚,唐代以后逐渐衰落。邓子勉对宋人行第情况做过全面调查后概括说:“宋人多承唐人风气,以行第相称,北宋尤浓,至南宋,已成式微之势,到了元、明、清,其诗文集等中或偶有为之者,亦未成气候。”[5]4然而如果从整个社会的角度观察,此种风尚直到南宋依然兴盛,甚至还有进一泛化的趋势。其一,家庭成员之间一直流行以行第相称。如传世南宋曾晦之家书云:“五十郎:人来,得书,甚慰远念。即日同汝母、五十七以下,一一安乐。”朱熹与侄手帖,提到朱六十秀才、小七郎、四九侄、五四侄、八十侄等人,皆称行第。[12]其二,稱行第在一些地方成为各阶层通行的风尚。陆游曾感叹说:“今吴人子弟,稍长便不欲人呼其小名,虽尊者亦以行第呼之矣,风俗日薄如此,奈何!”[13]从前揭《夷坚志》所说“亦不曾询其姓第”[14],可知当时陌生人相遇,亦是询问姓氏与行第,而非姓氏与名字。

与唐代相比,宋代行第数字明显增大,这应当就是称行第风气进一步泛化的结果。宋代沿袭唐制,进士家状皆开载其“第”(即行第),现有两种登科录流传下来,但部分进士完全失载或脱漏行第。据笔者清点,《绍兴十八年同年小录》 收录于《景印文渊阁四库全书》第448册,台湾商务印书馆1986年版。有行第者共326人,其中纯数字者310人,非纯数字者16人;《宋宝祐四年登科录》收录于《景印文渊阁四库全书》第451册,台湾商务印书馆1986年版。有行第者共482人,其中纯数字者392人,非纯数字者90人。邓子勉编著《宋人行第考录》,与岑仲勉所编《唐人行第录》体例相似,正好相互比较,笔者粗略统计该书收录姓名与行第齐全者共3 140人。现将以上三种资料整理为表2。与表1对比可以看出,唐代行第四十以上者为数极少,仅占0.35%;宋代三种资料行第四十以上者占比分别为35.16%、40.05%、15.57%宋代文献的数量和种类远比唐代为多,《宋人行第考录》所收有些系据“二兄”“三弟”之类的称呼考定为行第者,很可能在一定程度上增加了数字较小(特别是十以内)的行第的数量。,增加幅度很大,首数为百、千、万者亦很常见。杨绳信从《碛砂藏》中辑出宋人行第423条,也发现宋人行第的一大特点是“面宽而数大”,“宋人行第打破了唐人的十位数,而从一、十、百、千直至万”[15]。柳诒徵也断言:“兄弟以百千万为序,其下又加二三四五之数字,如沈万三、沈万四者,其风始于宋,而沿及元明。”[16]

需要说明,宋人行第数字在个位以上者,有两种表述形式:一种加“十”字,比如行第“四十三”“七十五”之类;另一种不加“十”字,比如行第“四三”“七五”之类。杨绳信在将《碛砂藏》愿文中的宋人行第按数字大小顺排时,未对两者进行区分,比如依次排列“陆三五承事”“何氏三十六娘”“张氏三八太君”“董四十二郎”等等。邓子勉编著《宋人行第考录》亦是如此处理,即将“四三”“七五”等同于“四十三”“七十五”。钱杭指出,这样处理是在冒极大的风险,“四三”之类称呼,在大部分场合下具有特定含义,不能贸然将该数字等同于某人的真实排行[17]。钱氏的说法,从族谱中的确可以得到印证钱杭在文中抄录光绪《西林岑氏族谱》中时当宋代的四世人名,证明首数“二”“三”“四”“六”均为辈行字。此外,洪金富《数目字人名说》(第327页)转录广东梅县兰陵萧氏松源公世系也提供一个例证:第二世四兄弟名六一郎、六二郎、六五郎、六十郎,“六”显然也是辈行字。。但族谱中也可见到两者顺排的事例,如福建上杭刘琚、刘瑶、刘珮、刘琯四兄弟,族谱载其排行分别为四七郎、四八郎、四九郎、五十郎[2]329,则“四七”等等显然是省去中间“十”字;此外,登科录中所见千四九、千九七、万五七、万八六之类的行第,千、万后面所跟数字,恐怕也是省略了“十”字,不可能用两个数字作为辈行。再者,百、千、万后面所跟数字,很多都在二十以上,比如“百二十二”“千二十七”“万四十”之类;但一至九后面所跟数字,则限于十九以内,笔者尚未发现“五二十”“七二十五”之类的数字。笔者猜测,百、千、万基本上都是行辈字,不能当做实际数字看待;但百以内的数字,未加“十”者有些首字为排行,也有很多可与加“十”者等同看待。因信息阙如,已不可能弄清每个数目字名字的具体含义了。

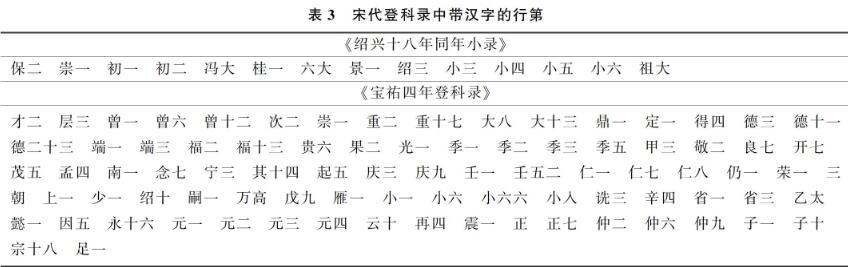

虽然存在许多模糊之处,但大多数行第应当还是来源于某种排行,尽管同胞兄弟也可能依不同的辈分或次序排列。换句话说,宋人行第数字的增大,确实是一个明显的历史事实。洪金富针对元代的大数字人名,曾提出如下疑问:“如说元人人名五十、六十之类是行第,谁能不疑?或曰:同一祖先再传三传之后,同辈群从兄弟可多达数十乃至数百人,一一列序,由一而二,由二而三,做大排行,自然可达数十乃至数百;以行第为名,也就可以名为五十、六十了。话虽不错,但,元人行第可排至五十、六十,唐人岂不可乎?”[2]282-283这个疑问同样适用于宋代:为何唐人行第四十以上者已属鲜见,而宋代却为数很多?洪氏怀疑很多大数字人名并非行第,确是事实;但宋元人的行第较易排至五十、六十,唐人可能就比较困难,其间确有时代差异。这是因为,宋代以降,宗族意识和宗族组织较唐代又有进一步发展参见李文治、江太新:《中国宗法宗族制和族田义庄》,社会科学文献出版社2000年版,第二章;王善军:《宋代宗族和宗族制度研究》,人民出版社2018年版,特别是绪篇“唐宋之际宗族制度变革概论”。,“宋代士大夫的宗族倾向于包括所有亲戚,不论其政治成就如何”[18]。因此,宋代以降出现了很多包括数百甚至数千人的大宗族,在同辈兄弟人数增加、同高祖兄弟间大排行更加普遍的情况下,出现较多的大数字排行也就不足为奇了。参见刘婷玉:《凤凰于飞——家族文书与畲族历史研究》,厦门大学出版社2018年版,第301—308页;钱杭:《中国历史上的排行制与实名敬避问题》,《社会科学》2003年第2期。除了行第数字增大外,宋代还流行在数字前加一字以示行辈(还有个别事例是数字在前),详见表3。这显然也是在宗族扩大的情况下,为提高行第的对应性、降低行第的重复率而采取的措施。

以行第相称的风俗,宋代以后虽然继续存在,但已非流行风气,这一点只要翻阅一下元人诗文集就可明显感到。元代科举基本沿袭宋代程式,但进士家状中的行第一项,宋代称“第”,元代称“行”,用字的改变实际上反映了观念的变化。元代登科录现存只有《元统元年进士题名录》收录于《北京图书馆古籍珍本丛刊》第21册,书目文献出版社1998年版。,该科共录取100人,其中蒙古、色目人和汉人、南人各50名。因版面缺损漫漶,有10名进士(蒙古和色目4名、汉人和南人6名)的行第不清。载明行第的90人中,行十以上者只有5人(行十、十一、十二、三十、卅六各1人),其余85人均为行八以下;而且其中行一至三者就有69人,占比高达76.7%(具体分布情况见表4)。除数字大幅缩小外,宋代登科录中所见首数为百、千、万、兆,以及在数字前后加上行辈字的情形,也完全消失不见。从相关资料看,元代依然延续着从兄弟、再从兄弟之间的大排行习俗,如明朝开国皇帝朱元璋亲兄弟四人,其名重八,就是在从兄弟中的排行。而元代登科录所载行第,显然绝大多数都是该名進士在亲兄弟之中的排行次序。这说明,元代登科录中行第的作用,已与唐宋时期截然不同。换句话说,宋代登科录所载行第,与唐代一样,可以作为该名进士的代称;而元代文人士夫之间已经不再流行以行第相称,所以登科录所载行第,只是该名进士身份信息中的一项,因而只说明其在亲兄弟中排行第几就可以了。

四、数目字人名的盛行与衰退

本文前面曾特别指出,在探讨数目字人名时,应将“以行第相称”与“以数为名”区别开来,唐人诗文集中见到的那些被称行第者,其实皆另有本名,并非真正的数目字人名。要想了解数目字人名在社会上的普及程度,应重点观察官府文书和民间文献中无意留下的那些普通人名。笔者阅读此类文献的感觉是,文人士夫称行第的风气唐代最盛,宋代以降逐渐衰退,但以数为名的风气,却是从宋代开始兴盛起来的,一直持续到元朝末年,进入明代以后则骤然减少。

前已指出,从《吐鲁番出土文书人名地名索引》《三种新出版吐鲁番文书人名地名索引》看,唐代确实已有一些数目字人名,但所占比例尚不太大。到了宋代,数目字人名明显增加。传世的嘉熙元年(1237年)常熟县《学田籍碑》收录于陈颖主编:《常熟儒学碑刻集》,苏州大学出版社2017年版,第8—15页。,为我们了解宋代数目字人名提供了宝贵信息。该碑共提到佃户175人(重复出现者合并计算),其名字可以分为三种类型(见表5):类型Ⅰ为非数字型,共36人,占20.6%;类型Ⅱ为数字+本名型,共7人,占4.0%;类型Ⅲ为数字型,共132人,占75.4%。类型Ⅲ又可分为三个小类:(1)为纯数字,共41人;(2)为百、千、万+数字,共64人;(3)为非数字+数字,共27人。此碑充分说明,以数为名在当地已经蔚然成风,完全用数目字名者(即类型Ⅲ)达七成以上,另有一部分虽然取有本名(即类型Ⅱ),但在日常生活中习用行第,所以碑上将其行第与本名一并开载。使用纯粹的非数目字人名者(即类型Ⅰ)只占两成,在当地已经属于“小众”。《名公书判清明集》汇录了南宋中后期一些公文和判决,其中也有大量数目字人名参见唐智燕:《〈名公书判清明集〉数字名探析》,《汉语史研究集刊》第11辑,巴蜀书社2008年版。,上述数字型(类型Ⅲ)的三个小类,在此书中都很常见。洪迈《夷坚志》中也有很多数目字人名,此书虽属志怪小说性质,但却直观地反映了当时的人名和称谓情况。

元代數目字人名依然十分流行。上海图书馆藏公文纸本《增修互注礼部韵略》背面,有一份残存的元代湖州路户口事产登记文书,共记录了155户的丁口事产,其中很多人属于由宋入元者参见王晓欣、郑旭东:《元湖州路户籍册初探———宋刊元印本〈增修互注礼部韵略〉第一册纸背公文纸资料整理与研究》,《文史》2015年第1辑。。笔者据录文粗略统计,名字完整者男性约有266人,其中数目字人名190人,占71.4%,非数目字人名76人,占28.6%;女性约有135人,其中数目字人名105人,占77.8%,非数目字人名30人,占22.2%。国家图书馆藏公文纸本《魏书》背面,发现一批主要属于元代江浙行省的行政文书,约有1 700余面,半数以上属于孤老救济、人口点视一类的文书,因而出现大量人名,经相关学者统计,其中约90%为数目字人名[19]。见于上述《常熟县学田籍碑》类型Ⅲ的三个小类,在这批文书中也都大量存在,此外这批人名还有自己的特点:一是第(3)小类(即非数字+数字)数量更多,用字也更加宽泛,尤以吉祥字为多,如庆、福、富、贵、寿、吉、荣、丹、明、乐、安、得、甘、升、兴、添等;二是还有少量人名是数字+非数字的形式,如蔡三保、陆千元等,如前所述,这种现象在宋代登科录中也偶有所见。现存元代北方户籍资料相对匮乏。河南汲县曾发现一通明初的迁民碑,记录了一个里共110户的户主名单[20]。这些人户从山西泽州迁到河南汲县的具体时间不详,但肯定早于此碑刻立的洪武二十四年(1391年),因此碑上不少人应当生于元朝。碑文颇多漫漶,名字尚可看清者有74人,其中非数目字人名22人,占29.7%,数目字人名52人,占70.3%。

受前揭俞樾那则笔记影响,一些学者相信数目字人名“元代独盛”。如王泉根认为,“元代政治制度十分严酷,族分四等,人分十级,并规定平民百姓不准取名”[21]。李则芬虽然注意到早在唐代就有此俗,但又肯定“以数字为名,元代独盛,则系事实”[22]。洪金富对这种观点做了有力辩驳,他指出:“自唐以降,历宋元明清,乃至于当前,都有许多人用数目字当人名,或用数目字相称呼。……我们绝无理由断言哪个朝代特别盛行用数目字为名。”参见洪金富:《数目字人名说》,第340—341页。按,文中所述李则芬的说法,亦转引自洪氏此文。洪氏此文有七个附录,列举宋代至今许多数目字人名,其中唯独明代付之阙如,他解释说:“我还没查出明代哪本书、哪篇文章、或哪方石刻载有许多数目字人名,足以让我据以制成一个附录,因此,明代数目字人名暂时从缺。但,明代应当也和它的前后朝代一样,有许多人用数目字人名。”参见洪金富《数目字人名说》,第284页,注14。按,附录六所列清代《兰州纪略》《石峰堡纪略》中的数目字人名,大多都是回族。笔者认为,断言“元代独盛”确实未必妥当,但也不能将唐宋元明清以至当代等量齐观。笔者阅读相关文献得到的感觉是,以数目字为名“宋元特盛”,明代以降虽屡见不鲜,但风气之盛已经远远不能与宋元相比。

辽东档案馆收藏一份“辽东各卫呈报从直隶山东等省因罪流充的军丁亡故名册”,名字可辨识者约364人,都是洪武二十五年(1392年)被谪发辽东各卫充军者,原籍分布在南北各地。笔者初步点查,名字为数字或非数字+数字者共40人(见表6),约占11%,其中有些还未必属于真正的数目字人名。梁方仲曾公布一份“嘉靖四十五年福建泉州府德化县黄册原本”(经栾成显考证实为永春县钱粮文册)参见梁方仲:《明代黄册考》,《梁方仲经济史论文集》,中华书局1989年版;栾成显:《明代黄册研究(增订本)》,中国社会科学出版社2007年版,第三章。,共36户,户主名字并无纯数字者,非数字+数字名字者4人(王文一、林玉三、陈万二、周文六),占11.1%。《帝乡纪略》录有一份《泗州祖陵祠祭署署户田粮清册》参见王剑英:《明泗州祖陵署户田粮清册——一份罕见的有关明代土地占有情况的文献资料》,《文献》1979年第1期。,系万历年间的清查记录,所载署户共314户,户主以数目为名者35人,即杨大、胡大、王大、岳大、黄大、孙大、刘大、陈大、崔大、侯大、朱二、张二、项二、刘二、杨二、李二、黄二、房三、曹三、王三、陆三、汤三儿、王四、赵四、杨肆、陈伍、熊伍、严陆、钟十一、尹五十、蒋五十、胡七十、张八一、赵千儿、朱丘伍,占11.1%。从这些资料看,元明两朝的交替,也是取名风尚的一个转折点。此后数目字人名虽然一直存在,但其在人名中所占比例大幅下降,已经不能视为一种普遍流行的社会习俗了。洪金富未能查到载有许多数目字人名的明代文献,恐怕不是因为披览未广,而是原本就不存在这种文献。

对于入明后数目字人名明显减少的原因,笔者难以得出确解,只是感觉与明初大力移风易俗可能有一定关系参见高寿仙:《洪武时期的社会教育与移风易俗》,《明史研究》第6辑,黄山书社1999年版;张佳:《新天下之化——明初礼俗改革研究》,复旦大学出版社2014年版,第174—182页。。元朝时期,有不少汉人取蒙古族姓名,明太祖对这种现象深恶痛绝,即位月余便下令禁止“胡服、胡语、胡姓”[23]。在这种政策压力下,有些不属于“胡俗”的现象也受到牵连,比如中国本来存在不少复姓,入明之后迅速减少,顾炎武谈道:“自洪武元年,诏胡服、胡语、胡姓一切禁止。如今有呼姓本呼延,乞姓本乞伏,皆明初改。而并中国所自有之复姓,皆去其一字,氏族之紊,莫甚于此。”[24]数目字名虽非胡名,但元代甚为盛行,或亦有胡俗之嫌,许多民众遂有意规避。正因明代已經很少见到超大数字的人名,以致清人围绕元末明初巨富“沈万三秀”这样的称谓生出许多无谓猜测,史学家柳诒徵特撰文以辨,谓“实则万字乃宋元相沿之称,清人多不得其解耳”[16]。

五、结语

在谈到数目字人名时,人们习惯将其与排行联系起来,甚至把排行直接视作数目字人名。其实这两者既有联系,也有区别。排行起源甚早,商朝上甲微以下诸王均用天干命名,周代贵族字前加伯、仲、叔、季,皆有区别行第之意。至于直接以数目字为名者,相传春秋时吴王女名二十[25],但这是极偶然的个例,而且未必与行第有关。

从历代文献看,唐代以前,以行第相称的现象虽然存在,但并未成为风气,到唐代,上层人士率以行第相称,下层百姓亦受其影响。但需要注意,行第不等于名字,不能将两者混为一谈。从敦煌吐鲁番出土文书看,唐代确实出现了数目字人名,但所占比例不大。从宋代到元代,以行第相称的风气逐渐消退,但以数为名的现象却日益普及,从一些民间文献看,在某些地方,数目字人名的占比高达七八成以上。但进入明代以后,数目字人名迅速减少,所占比例也就一成左右。

社会风尚的变化,有时就像一阵风,忽而来又忽而去,很难弄清其缘由。不过,笔者感觉,以行第相称和以数目字为名的兴衰,与深层的社会变化应当具有内在的联系。与以前的时代相比,唐代嫡庶观念有所淡化而宗族观念有所增强,可能为行第称

谓的兴起和流行提供了相应的社会基础。宋代称行第的风气虽然不如唐代普遍,但行第数字较唐代却明显增大,这可能是宗族意识和宗族组织进一步扩展的结果。而宋元时代数目字人名的流行,很可能是行第称谓泛化与变异的结果。明朝建立后,迅速掀起一场移风易俗运动,受这种社会氛围影响,数目字人名的使用迅速减少。

在讨论数目字人名时,有一个问题令学者们颇感困惑,就是数目字人名与行第的关系。据洪金富考证,关于数目字人名的来历存在种种说法,其中有五种(即生辰说、父母年龄合计说、父年或母年说、祖父或祖母年寿说、喜好的数目字说、行第说)均可找到例证。他还特别对行第说做了详细评介,指出有些数目字人名与行第并无关系[2]318-339。要想探讨这个问题,首先需要弄清“行第”的含义。在我们看来,“行第”无疑应是同辈兄弟依长幼排列的次序,正如杨绳信所解释的:“行,辈也;第,次也。行第即被称呼人在自己家族中的辈次,从古到今莫之能外。”[15]然而,宋人对“行第”的理解,可能比我们要宽泛得多。透过一些零散资料可以看出,“行第”并不一定与排行有关,也不一定都是数字。如陆游曾谈道:“三十八伯父(讳宦,字元长),楚公长子。公得子晚,年三十八,始生伯父,遂以三十八为行。”[26]此外,宝祐四年(1256年)进士毛文叟(第四甲第一百一十三人)第正,邓蜚英(第四甲第一百九十八人)第小入,黄宏子(第五甲第十八人)第万高,这种行第如果不是刊刻错误,恐怕也与排行次序无关。根据这些情况,笔者认为行第在宋代除进一步泛化外,还出现了变异,即宋人所称行第并不一定来自排行,甚至可以根据个人喜好随意取定一个行第。换句话说,如果把“行第”限制在狭义范围,则宋元时代的数目字人名固然很多来自“行第”,但也有不少属于洪金富列举的行第之外的其他四种类型;如果把“行第”扩展到广义范围,也可说宋元时代的数目字人名大多数都是“以行第为名”。

数目字人名是否可以视为庶民阶层的标志,也是一个存在争议的问题。吴晗谈道:“在古代封建社会里,平民百姓没有功名的,是既没有学名,也没有官名的。怎么称呼呢?用行辈或者父母年龄合算一个数目作为一个符号。”[27]白钢在探讨宋代农民军首领方腊的阶级身份时,根据方腊被称为“方十三”断言:“‘方十三这个名字本身表明,方腊的出身,肯定是比较微贱的,属于‘里巷细民之列。”[28]对于这些说法,洪金富做了系统的分析和反驳,正如他所指出的,没有任何史料可以证明元代禁止庶民取名,而且从公私文献看,宋元两代数目字人名都很盛行,其中既有庶民也有官员,另外庶民取名者也不鲜见[2]313-318。当然,仔细观察这些数目字人名,士大夫阶层使用的比例确实远远低于庶民阶层。从宋元登科录看,进士们在行第之外,都有本名以及字号,并非真正的以数为名。元代王恽《碑阴先友记》列有一个42人名单,其中没有一人以数目字为名[29]。杨绳信辑录《碛砂藏》愿文中的行第,发现其特点之一是“庶民多而显贵少,女多而男少”[15]。元末明初人陶宗仪记载,南方“谓妇人之卑贱者曰某娘,曰几娘”[30]。事实上,“曰几娘”者未必都属于“卑贱者”,但应以“卑贱者”为多,所以才会形成陶氏所说的这种社会印象。总起来看,是否以数目字为名还是映射出贵贱和雅俗的区别,只是不能予以绝对化的理解。

[参考文献]

[1]俞樾:《春在堂随笔》卷5,辽宁教育出版社2001年版,第64—65页。

[2]洪金富:《数目字人名说》,《“中央研究院”历史语言研究所集刊》第58本第2分,1987年。

[3]《旧唐书》卷116《肃宗代宗诸子·承天皇帝倓》,中华书局1975年版,第3385页。

[4]岑仲勉:《唐人行第录》(外三种),自序,第5页;吴丽娱:《从唐代碑志看唐人行第问题》,《唐研究》第2卷,北京大学出版社1996年版。

[5]邓子勉编著:《宋人行第考录》,中华书局2001年版,前言。

[6]吴丽娱:《从唐代碑志看唐人行第问题》,《唐研究》第2卷。

[7]颜之推撰、王利器集解:《颜氏家训集解》卷2《风操第六》,中华书局1993年版,第74、85页。

[8]颜之推撰、王利器集解:《颜氏家训集解》卷1《后娶第四》,第34页。

[9]唐长孺:《读〈颜氏家训·后娶篇〉论南北嫡庶身分的差异》,《历史研究》1994年第1期。

[10]侯旭东:《汉魏六朝父系意识的成长与“宗族”问题——从北朝百姓的聚居状况谈起》,《中国社会科学院历史研究所学刊》第3集,商务印书馆2004年版。

[11]罗小红:《浅析唐人的嫡庶观念》,《陕西师范大学学报(哲学社会科学版)》2002年第S1期。

[12]趙琦美编:《赵氏铁网珊瑚》卷3《曾氏诸帖(三)》;卷4《朱文公与侄手帖》,《景印文渊阁四库全书》第815册,台湾商务印书馆1986年版,第352、387页。

[13]陆游:《老学庵笔记》卷5,中华书局1979年版,第64页。

[14]洪迈:《夷坚志》支甲卷2《阳武四将军》,《续修四库全书》第1265册,上海古籍出版社2002年版,第397页。

[15]杨绳信:《行第及其演变》,《西北大学学报(哲学社会科学版)》1994年第2期。

[16]柳诒徵:《沈万三》,《史学杂志》第1卷第2期,1929年。

[17]钱杭:《中国历史上的排行制与实名敬避问题》,《社会科学》2003年第2期。

[18]包弼德:《斯文:唐宋思想的转型》,江苏人民出版社2017年版,第86页。

[19]张重艳:《别具一格的元代数字式人名——从公文纸本〈魏书〉纸背文献谈起》,《河北学刊》2015年第3期。

[20]高心华:《明初迁民碑》,《文物参考资料》1958年第3期。

[21]王泉根:《中国人名文化》,团结出版社2000年版,第101页。

[22]李则芬:《元史新讲》第5册,台北中华书局1978年版,第446页。

[23]《明太祖实录》卷30,洪武元年二月壬子条,“中央研究院”历史语言研究所1962年版,第525页。

[24]顾炎武著、黄汝成集释:《日知录集释》,岳麓书社1994年版,第811—812页。

[25]王初桐辑:《奁史》卷56《姓名门》,《续修四库全书》第1252册,上海古籍出版社2002年版,第80页。

[26]陆游:《家世旧闻》上卷,中华书局1993年版,第193页。

[27]吴晗:《宋元以来老百姓的称呼》,《吴晗文集》第4卷,北京出版社1988年版。

[28]白钢:《“圣公”考》,《中国农民战争史论丛》第3辑,河南人民出版社1981年版。

[29]王恽:《秋涧集》卷59《碑阴先友记》,《景印文渊阁四库全书》第1200册,台湾商务印书馆1986年版,第770—773页。

[30]陶宗仪:《南村辍耕录》卷14《妇女曰娘》,中华书局1959年版,第174页。

The Rise and Fall of Numeral Names from the Tang to

Ming Dynasties and the Causes

GAO Shouxian

(Journal Editorial Department, Beijing Administration Institute, Beijing 100044, China)

Abstract: Mark or address the same generation with numerals according to their birth order. This phenomenon has existed for a long time. However, it was not until the Tang Dynasty that it became popular to call each other ranking number. This may be related to the social changes in the Tang Dynasty, when the difference between the son of wife or concubine was weakened, and the concept of clan was strengthened. But note that ranking number is not equal to a name, and few people in the Tang Dynasty really took numeral as their name. From the Song Dynasty to the Yuan Dynasty, the custom of calling each others ranking number was gradually fading, but with the further expansion of clan consciousness and clan organization, the ranking number was significantly larger than that of the Tang Dynasty, and the numeral names became more and more common. After the establishment of the Ming Dynasty, the numeral names decreased obviously due to the influence of the policy of changing customs. Since the Ming Dynasty, the numeral names still exist, but it cannot be regarded as a popular custom.

Key words:from the Tang to the Ming Dynasty; ranking number; numeral names; social change

(责任编辑刘永俊编辑)

[收稿日期]2021-05-25

[作者简介]高寿仙(1962—),男,河北东光人,北京行政学院校刊编辑部主任、研究员,《新视野》主编,中国明史学会常务副会长。

①如董含《三冈识略》卷7《以数为名》云:“近阅邸报,见有均房总兵四十六者,以数命名,莫解其意。及览元、明诸史,有元将军五十八、六十八,监察御史五十九,参政七十九,尚令卿七十六,与此事同。”(辽宁教育出版社2000年版,第154页)端方《陶斋藏石记》卷40《宋二》“胡六八开石井记”后附按语中云:“胡六八,以数为名,宋有此称,如六二、六三之比。”(清宣统元年石印本,第17b—18a页)