中国相对贫困治理及其对策研究

陈宗胜 黄云

摘要:在取得消除绝对贫困的历史性成就之后,中国在迈向共同富裕的新阶段将重点开展相对贫困治理。相对贫困的核心内涵是收入分配不均等。相较于绝对贫困,相对贫困不仅具有多维性、多元性,而且具有长期性等特征,同经济社会制度和经济发展阶段都紧密相关,在瞄准和治理上都比绝对贫困更加复杂。国际上发达国家和国内部分发展较快地区的相对贫困实践经验值得借鉴。本文根据国家统计局公布的收入分组数据,采用城乡两条相对贫困线测算了中国城乡相对贫困发生率并通过预测分析发现,近年来中国相对贫困程度整体大致平稳但略有上升,未来中国农村相对贫困可能会出现缓慢下降趋势,而城镇略有上升但基本保持平稳。“十四五”时期相对贫困治理不仅要继续巩固已有脱贫成就、保证扶贫政策的有序衔接及可持续发展,更需确定适当的相对贫困标准、实现相对贫困的城乡统筹,并结合乡村振兴,建立可持续、常态化的相对贫困减贫机制。

关键词:相对贫困;乡村振兴;绝对贫困;贫困治理;共同富裕;城乡差距;贫困发生率

文献标识码:A

文章编号:100228482021(05)000119

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

一、由治理绝对贫困转向减缓相对贫困

2020年12月中国政府宣布,中国全国如期完成了新时代的脱贫攻坚目标任务①。历经40余年的改革开放与持续发展,特别是近8年精准扶贫、5年脱贫攻坚,我国实现了按中国标准整体解决现行的区域性贫困、贫困县全部脱贫、农村贫困人口全部脱贫,贫困群众的收入水平得到了大幅度提升,贫困地区生产生活条件得到明显改善,经济社会发展明显加快。在国际比较中,中国累计脱贫人口(7.7亿)接近欧洲总人口数,对全球减贫目标的贡献率超过70%②,提前10年完成了“消除极端贫困”的联合国《2030年可持续发展议程》减贫目标,为世界减贫事业做出了突出贡献。

党的十九屆五中全会首次提出全体人民共同富裕③,并突出强调扎实推动共同富裕。前期解决绝对贫困即是促进全体人民共同富裕的一项重大举措。但目前我国发展不平衡不充分问题依然突出,城乡收入差距依然较大,绝对贫困的解决并不意味贫困问题的全部消除,新时期我国扶贫工作的重心将从巩固绝对贫困逐步转向缓解相对贫困。再者,促进全体人民共同富裕是一项长期任务,扎实推动共同富裕并实现到2035年全体人民共同富裕并取得更为明显的实质性进展,我们必须要关注相对贫困问题。相对贫困体现的是收入分配,主要反映经济差距,在乡村振兴的同时治理相对贫困,不仅有助于缩小城乡收入差距,更是进一步推动实现全体人民共同富裕的重要举措。

绝对贫困的解决只是完成了阶段性基础工作,而相对贫困会长期存在,因此,立足于“十四五”这一新发展阶段,我们需要从更加关注共同富裕问题的战略高度,把综合治理相对贫困问题作为新发展阶段的重要任务之一,探索建立解决相对贫困问题的长效机制,为实现全体人民共同富裕取得更为明显的实质性进展的伟大目标奠定坚实基础。而在建立缓解相对贫困的长效机制过程中,需要把握新时期的相对贫困特征,制定新时期的相对贫困线,确定相对贫困群体以及亟需解决的问题和可能面临的问题。面对新时期的相对贫困问题,在对近期国内迅速增多的关于相对贫困的文献进行梳理后,本文着力厘清相对贫困的内涵、特点和治理措施等丰富而全新的理论内容,并仔细概括和总结我国此前消除绝对贫困的成功经验,梳理发达国家已经推进多年的相对贫困治理做法,以发现和确定当前我国相对贫困治理面临的问题,为新时期我国相对贫困的治理重点和解决提供相应的建议和对策。

二、国内外关于相对贫困的理论与实践

(一)相对贫困的内涵及基本特征

什么是相对贫困,与绝对贫困相比相对贫困有什么特征,如何测度相对贫困?如此等等,弄清楚这些问题,是新时期开展相对贫困治理的前提。文献考察表明,国内外学者对相对贫困的内涵和特征等问题已经进行了深入的研究和探讨。概括起来包含如下内容。

相对贫困和绝对贫困是贫困的两种表现形态,是一组相对的概念,相互区别,又相互依存、相互建构,又存有明显差异[1]。通常绝对贫困是指在一定的社会生产方式和生活方式下,个人或家庭的可支配收入不足以维持或满足其家庭成员的基本生存或生活需求,其标准在一定社会的一定阶段上具有客观物质性。而相对贫困是一种存在于人们相互比较中的贫困状态,这种贫困状态可能包含了不能满足生存需求的绝对贫困状态,也包含能够维持生存但相对其他群体而言的匮乏状态[2],可以说相对贫困是指在物质和生活条件上相对于他人的匮乏状态[3]。可见,相对贫困本身是一个综合而又复杂的社会现象,包括了基本的生存需求,对教育、医疗等基本生活需求以及对社会参与等权利需求多方面,衡量的是社会中不同群体的收入不均等问题,意味着相对排斥和相对剥夺,具有长期性、相对性、主观性、动态性、不平等性、多维性等多方面特征[3-4]。

进一步而言,相对贫困的核心内涵是收入不平等和分配不均。相对贫困问题研究的是贫困人口收入在总收入中的分配比例问题,是收入分配研究中的重要内容[3]。因此,相对贫困的治理既要发挥市场机制的作用,更要强调政府责任,即政府有责任在收入财富的二次分配中调整社会分配情况,从而改变初步分配形成的不适当格局[5]。相对贫困与收入差距存在显著的相关性,当收入差距扩大时,会有更多的群体落入被剥夺的状态,成为相对贫困者,反之,收入差距缩小时,更多人可能摆脱相对剥夺状态,脱离相对贫困群体行列。当收入差距达到一定程度,相对贫困就可能愈发明显,收入不平等的存在是导致相对贫困的直接原因。由此可以说相对贫困是分配差别的一部分,只要收入和财富的分配是有差别的,就存在相对贫困状态。

相对贫困的存在与经济发展的阶段性相关。在经济发展处于较低水平时,人们更加关注绝对贫困;而随着经济发展水平的提高,人们逐渐认识到贫困不仅意味着基本生活需求不能得到满足,还意味着人们在比较中遭受相对排斥和相对剥夺。基于此,彼得·汤森提出了相对贫困理论。在此基础上,有学者认为,相对贫困中有绝对内核,相对贫困的界定受到绝对贫困概念的深刻影响[6];还有学者认为,绝对贫困和相对贫困既统一又有区别,如阿玛蒂亚·森将贫困理解为可行能力的剥夺,可行能力贫困理论形成了对贫困问题的整体理解,为从绝对贫困向相对贫困的转变提供了有利的分析框架。

相对贫困問题具有多维性、多元性。相对贫困是典型的多维贫困概念,几乎包含了社会生活的所有重要方面[7]。可以采取单一维度(比如收入)的测度标准,也可以采取超越物质贫困的多维测度标准。Bob Baulch的“贫困金字塔”学说形象地展示了贫困的多维性,金字塔的顶点是个体的收入或消费情况,中间层是公共资源、设施、服务的可及性,底部是贫困个体的主观感受,包括尊严和自主性等[8]。今后我国的扶贫工作将由“两不愁、三保障”目标,转向应对发展不平衡、不充分的多维相对贫困[9]。相比于绝对贫困,相对贫困设定的标准更高,人口基数更大、贫困维度更广、致贫因素更多。

相对贫困具有长期性

十九大报告指出,在中国特色社会主义新时代,我国的社会矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾,这一论断也表明了相对贫困治理的艰巨性和长期性。。同绝对贫困主要是作为经济发展不充分阶段的一种贫困现象相比,相对贫困是长期存在的。受城乡分割、资源分布不均等多种长期因素的影响,我国城镇、农村内部收入差距虽然在合理范围内,但城乡之间的差别一直较大且具有明显不平等性[10],因此由城乡收入差距呈现出的相对贫困是一种常态。我国居民的城乡收入差距长期在高位徘徊,相对贫困必然成为我国当前贫困状态中更为现实的表现形式[11]。无论是全国、城乡之间还是城市、农村内部,较大的收入差距都容易导致阶层固化,使得贫困从暂时状况演变为长期状态[12]。比如若将五等分收入组中最低的一组作为相对贫困人口,这就意味着相对贫困人口是长期存在的。另外,区域之间的收入差距也是我国相对贫困的重要特征,比如2019年,我国东部、中部、东北地区农村居民的人均可支配收入分别为19988.6元、15290.5元、15356.7元,都远高于西部地区(13035.3元)

数据来源:《2020年中国统计年鉴》。,提升西部地区尤其是农村居民的收入水平,依然是缓解相对贫困的长期重要任务。所以,有学者指出相对贫困的艰巨性和长期性源于三方面,一是贫困标准的相对性变化凸显出的相对贫困的长期性,二是一直存在的城乡居民收入差距呈现出的长期相对贫困,三是农村区域收入差距所呈现的长期相对贫困[12]。

此外,还有学者根据相对贫困的内涵及其产生原因将相对贫困总结为6种类型,包括转型贫困、流动性贫困、多维贫困、发展性贫困、结构性贫困和特殊性贫困[4]。不同贫困类型代表了不同类型的相对贫困群体。例如,流动性相对贫困中的农民工群体,指在原户籍地很难被界定为贫困人口,在常住的城市也被排斥在城镇贫困人口之外,处于贫困治理的真空地带的贫困群体;多维相对贫困群体,指按原有收入贫困及“两不愁、三保障”标准已经相当程度上从多方面缓解了贫困状态,但这部分群体在教育、住房、医疗、社会地位、发展机会等方面依然处于相对匮乏的状况。另外几种是指,因城乡融合发展和城镇化搬迁安置带来的转型相对贫困、无法满足较高需求水平的发展性贫困、脱离绝对贫困之后并未实现社会结构跃升的结构性贫困,以及因残疾、丧失劳动力、罹患重大疾病等形成的特殊性贫困等等。这些都可能构成新时期的相对贫困类型。

在贫困的界定上,相对贫困较绝对贫困更复杂一些。绝对贫困的界定尺度是绝对的,独立于收入分配格局,一般根据某种主客观判断原则,将贫困内涵转换成等值收入或消费作为绝对贫困线。而相对贫困是基于特定参照群体提出的,主要反映“经济差距”,更强调社会发展的不平等,依赖于收入分配格局。因此,对相对贫困人口的识别标准也是相对的,相对贫困线的测量方法有多种,如预算标准法、社会指标法、收入比例法、扩展线性支出系统法(ELES)等,其中由英国经济学家彼得·汤森提出的收入比例法最为常用。这种方法是将一个国家或地区平均收入或收入中位数乘以某个比例作为相对贫困线。

比较而言,绝对贫困线标准便于对贫困率的变动作纵向考察,并进行贫困水平的动态追踪,同时也有利于进行贫困状况的国际比较;而相对贫困标准的比例法通常会使相对贫困率在不同时期发生变动,因此不易据此做相对的比较考察。而且通常采用绝对贫困线标准测度出的贫困发生率会低于按相对标准测度出的贫困发生率,即相对标准的贫困人口中不仅包含了绝对贫困人口,还可能包括一部分处于绝对贫困边缘的人口。按照经济社会发展的一般规律,随着经济的发展和社会的进步,绝对贫困现象将被弱化甚至被消除,而相对贫困问题会长期甚至永久存在。综合而言,在经济发展水平低的时候,绝对贫困问题突出;而随着经济发展水平的提高,相对贫困问题会日益凸显。与绝对贫困相比,显然相对贫困问题更为复杂,所需要的政策措施可能也更多。

(二)国外关于相对贫困的实践

相对贫困在发达经济国家已经有较长时期的实践,但是在相对贫困线的制定上存在一定区别。以欧盟和经济合作与发展组织(OECD)为代表的经济体,多数使用基于家庭收入中位数或均值收入之比例的相对贫困测算方法,比如其常用标准是居民收入中位数的50%(如OECD)或60%(如欧盟)。而以美国、澳大利亚为代表的一些国家,则是使用基于需求测算但又具有相对贫困特点的绝对构造方法。

OECD相对贫困标准中的家庭可支配收入的计算,并非家庭可支配总收入按家庭人口数的简单平均,而是采用等值量表根据家庭人口数和人口结构进行等值处理,近年来采用的等值量表为平方根量表(家庭收入除以家庭规模的平方根)20世纪80年代OECD采用OECD等值量表(也称为牛津量表)计算家庭人均可支配收入,20世纪90年代后对其做了进一步修正,采用OECD修正等值量表,参见:OECD.What are equivalence scales?[EB/OL].(2021-04-25)[2021-05-20].http:∥www.oecd.org/economy/growth/OECD-Note-EquivalenceScales.pdf。

,相对贫困发生率的计算采用家庭可支配收入中位数的50%或60%。2016年OECD成员国的平均相对贫困发生率为11.7%,其中成年人为10%,儿童为13%,青年和老年人为14%OECD.Society at a glance 2019:OECD social indicators[EB/OL].(2019-03-27)[2021-05-20].

https:∥www.oecd-ilibrary.org/docserver/soc_glance-2019-en.pdf.

但是,不同OECD成员国设置本国贫困线的方法也存在差异。例如,澳大利亚的贫困线体系包括4条,分别是以家庭同等可支配收入的50%作为低贫困线,60%作为高贫困线,以及在前两种贫困线中扣除房屋成本得到的两条补充贫困线。

欧盟国家也采用了类似OECD的相对贫困测算方法,其采用OECD修正等值量表核算家庭同等可支配收入,以家庭可支配收入中位数60%作为相对贫困标准,测算相对贫困发生率,也称为贫困风险率(at-risk-of-poverty rate)Eurostat.At-risk-of poverty rate[DB/OL].[2021-05-07].

https:∥ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tespm010/settings_2/table?lang=en.

,并对不同人群进行分类测算。比如,在家庭层面要区分独居家庭、单亲家庭、多子女家庭,从而分别进行测算,以有针对性地制定相应的社会扶持政策,而在个人层面则需要统计18岁以上不同就业状况人口的贫困发生率。2019年27个欧盟国的平均贫困风险率为21.1%,其中女性为22%,男性20.2%,18岁以下儿童为22.5%,65岁以上老年人为18.6%,有子和无子家庭均为21.1%,而18岁以上就业和失业人口的贫困发生率分别为11.1%和65.4%,相差悬殊Eurostat.At risk of poverty or social exclusion in the EU-27,2019[DB/OL].[2021-08-07].

https:∥ec.europa.eu/eurostat/web/income-and-living-conditions/visualisations.。

此外,英国作为全球最早研究贫困问题的国家,在20世纪中期就已实现了从绝对贫困向相对贫困的转变英国1948年颁布《国民救助法》,用福利制度体系取代了济贫制度,贫困标准逐渐从绝对贫困转向相对贫困。

20世纪70年代相对贫困标准定为收入均值的50%,90年代则更新为中位收入的60%,截至到2019年,英国仍然采取这一标准,即依据当年全国家庭平均收入中位数的60%确定当前的相对贫困线[13]。目前英国的贫困人口测算结果并非出自政府,而是由第三方机构参考欧盟委员会相对贫困标准测算,例如由Joseph Rowntree Foundation(JRF)基金会提供的《英国贫困报告2019/2020》载明,2019年英国的贫困发生率为22%,贫困人口规模为1400万

参见:Goulden C.UK poverty 2019/20[EB/OL].(2020-02-07)[2021-06-07].

https:∥www.jrf.org.uk/report/uk-poverty-2019-20。。

美国的现行贫困线采用的是Orshansky基于营养需求测算的贫困阈值并结合家庭结构差异进行了详细划分。不同学者对美国贫困标准的认识存在分歧,有学者认为其属于绝对贫困标准[14],也有学者认为其是相对贫困标准[15]。文献考察表明,美国实际上有三类贫困线标准,即官方贫困线、联邦贫困指导线、补充贫困线。第一条是随物价指数调整的绝对贫困线,主要用于国家统计;第二条是由美国卫生与人类服务部门(Department of Health & Human Services)提供的,基于营养需求测算并主要用于评估哪些个体或家庭符合社会保障救助项目,有很强的政策含义;第三条则主要用于核算家庭对一揽子经济资源的缺乏程度。其中,官方贫困线和补充贫困线均不作为政府扶持低收入群体的主要政策支撑,而主要用于监测贫困人口数据,因为贫困人口数据的公布会参照家庭人口规模、户主性别、18岁以下儿童数量等信息进行细类区分。根据美国人口调查局统计数据,2018年美国贫困发生率为11.8%,贫困人口约3810万人,不同群体的相对贫困存在差异,儿童和单亲母亲家庭陷入贫困风险的比例最高,分别为16.2%和24.9%[14];而采用家庭总收入低于贫困线50%作为深度贫困线测得2018年美国深度贫困发生率为5.3%,贫困人口1700万

美国联邦政府还采用贫困指导线或贫困指导线的一定比例(如125%、150%、185%)对满足标准的贫困人口实施救助。分析美国贫困线设定标准可以发现,虽然在设定方法上其与绝对贫困线类似,但实质上更类似于相对贫困标准,大致维持在收入中位数的30%~40%左右[16],而且其所谓深度贫困线采用的就是相对贫困线的收入比例法。由此可以说,美国实际上采用的是绝对和相对贫困标准相结合的方法。

总之,国际上多数国家按收入中位数的一定比例作为相对贫困標准,而且经济发展程度越高的地区基准比例越高。图1为欧盟统计局给出的欧洲国家2019年的贫困风险率。图2为OECD官方网站提供的2019年或更新的各国贫困率。从中可以看出,多数国家的相对贫困发生率较高,如图1中意大利、立陶宛、西班牙、罗马尼亚等国的相对贫困率均在20%以上,相当于1/5的人口面临贫困风险;图2中美国、韩国等国的贫困率较高。Walker等[17]对世界上部分国家2013年的相对贫困情况进行了对比,以家庭收入中位数的50%为相对贫困标准进行测算,结果表明各国相对贫困发生率呈现出较大差异,其中北欧、欧洲大陆和自由主义福利体制国家的相对贫困发生率依次增加。

(三)中国关于相对贫困的尝试性实践

前些年,我国官方统一公布和推行的是绝对贫困标准,即按2010年不变价计人均年收入2300元。但是,实践中因为我国区域差异较大,经济发展存在区域不平衡,地方社会经济存在差异,绝对贫困线主要在中西部农村地区更普遍,而对于经济发展较快的中东部地区则需要另行划定才更贴合实际。因此,在扶贫政策落实过程中,中央明确地方扶贫标准可在当地农民人均收入的30%~40%范围内确定

数据来源:江苏:扶贫标准6000元涉及人口300万[EB/OL].(2015-12-16)[2021-05-07].http:∥www.cpad.gov.cn/art/2015/12/16/art_5_42750.html。

所以,部分发达地区前些年已经开始了对相对贫困治理的探索,甚至将相对贫困及其治理写入了当地政策文件。

比如,在我国东部较发达地区的广东、浙江、江苏等地,已经先后不同程度地开展了相对贫困的试行或实验。其中,广东省在全国率先开启相对贫困探索,在第二轮扶贫开发“双到”阶段(2013—2015年)“规划到户、责任到户”,简称“双到”扶贫。

于2009年6月22日《关于我省扶贫开发“规划到户、责任到人”工作的实施意见》正式提出。第一轮“双到”扶贫是2009—2012年,第二轮“双到”扶贫是2013—2015年。2009年之前广东扶贫与国家扶贫历程基本一致,2009—2015年间实行两轮“双到”扶贫,2016年3月起和全国一致实施精准扶贫。明确使用了相对贫困概念,采用收入比例法设定相对贫困标准,以全省农民人均可支配收入的33%(3480元)作为相对贫困的扶贫标准,另以农民人均纯收入的60%作为全省贫困村的扶贫标准,2016年又将相对贫困标准提高为全省农村居民可支配收入的45%,并一直沿用至今

具体参见:广东省乡村振兴局.广东省农村扶贫开发实施意见[EB/OL].(2016-05-31)[2021-05-07].http:∥www.gdfp.gov.cn/zcfg/swszf/201605/t20160531_773054.htm。

浙江在2012年确立省级扶贫标准,以家庭人均年收入低于4600元作为贫困标准,相当于全省农民人均收入的40%,是国家标准2300元的2倍(以2010年为不变价)[18]。江苏省于2015年就已完成了按4000元扶贫标准的贫困人口脱贫任务4000元是指将国家扶贫标准2300元(2010年不变价)折算至2020年。

进而按全省农民人均收入30%设定相对贫困线,贫困标准提高为家庭人均年收入6000元数据来源同①

成都市于2015年采用同区县上一年人均可支配收入的50%作为相对贫困标准数据来源:减少相对贫困村,成都新一轮扶贫标准线提高至10000元[EB/OL].(2015-08-12)[2021-05-07].http:∥www.sc.gov.cn/10462/10778/10876/2015/8/12/10348216.shtml。

另外,我国香港特區在2013年以家庭月收入中位数的50%为标准,制定了第一条贫困线数据来源:香港:家庭月收入低于1.03万港元为贫困者[EB/OL].(2012-09-28)[2021-05-07].http:∥hm.people.com.cn/n/2012/0928/c42272-19145843.html。

总体而言,这些地区率先采用相对贫困标准,也取得了较好的扶贫效果。例如,广东省2016—2020年间161.5万相对贫困人口全部脱贫,2277个相对贫困村全部出列,贫困劳动力就业稳定在98%以上,有劳动力的贫困户年人均可支配收入达1.5148万元,全部实现了高质量稳定脱贫

数据来源:许悦,粤扶宣.解决相对贫,广东创出新路径[N/OL].羊城晚报,2021-02-05(A02).http:∥ep.ycwb.com/epaper/ycwb/html/2021-02/05/content_2_358090.htm。

浙江省2015年就已完成其自定的相对贫困标准下的扶贫任务,2016年的城乡收入差距由2006年的2.49∶1降至2.066∶1,成为全国城乡均衡发展最好的省份之一

数据来源:《2006年浙江省国民经济和社会发展统计公报》和《2016年浙江省国民经济和社会发展统计公报》。

为了进一步缩小收入差距解决相对贫困问题,浙江省提出了到2022年低收入农户最低收入水平达到人均9000元/年以上,有劳动能力的低收入农户年人均收入水平达到1.8万元/年的任务目标

资料来源:孙飞翔.减缓相对贫困,共享全面小康——《低收入农户高水平全面小康计划——2018—202022年)》解读 [J].今日浙江,2018(17):28-29。

这些绝对标准都有利于缩小相对贫困程度。江苏省于2019年底实现了254万人均年收入低于6000元标准的低收入人口全部脱贫,821个省定经济薄弱村全部脱贫达标,村集体年收入达到18万元以上

资料来源:江苏省财政厅.江苏:探索缓解相对贫,助推乡村全面振兴 [J].中国财政,2020(8):23-26。

又如成都市2016年100个相对贫困村农民人均可支配收入将超过12000元,增幅达20%以上,比全市农民人均可支配收入增幅高出2倍以上

资料来源:成都市100个相对贫困村去年人均收入增长20%[EB/OL].(2017-01-09)[2021-05-07].http:∥www.sc.gov.cn/10462/10464/10465/10595/2017/1/9/10410317.shtml。

这些标准都远远超过了当时的当地绝对贫困线。浙江、江苏、广东作为经济发达省份的代表,率先探索出了适合各自实际情况的相对贫困治理模式,并且从这些地区在相对贫困的实践过程中也可以概括出一些共同特征。比如,首先是根据经济发展状况明确制定了相对贫困标准,并建立了规范化、常态化帮扶机制;其次是在治理相对贫困的同时探索如何减少不平等、缩小城乡差距等等[19]。这些都值得今后在全国推广借鉴。

三、中国的相对贫困率测度及针对今后一段时期的预测

我国国内在部分省份已经开展相对贫困实践探索的同时,学术界也对相对贫困标准进行了深入研究。我国学术界自20世纪90年代起即展开了对相对贫困的研究[20-21],在城乡协调发展方面讨论了相对贫困治理[22],并对相对贫困标准的设定及贫困程度的测算等展开了大量研究。综合而言,关于相对贫困涵义及特征在学术界及实际部门没有大的分歧。最大的争议主要集中在相对贫困程度大小及趋势方面,即贫困发生率的高低及其变化,特别是在决定贫困程度的具体测度标准上存在差异,包括相对贫困标准是否应当城乡分开,是否应该全国统一标准,以及是否要与发达国家接轨等等。本文根据现有研究成果提出一些看法。

(一)中国近期的相对贫困程度及其变动

要测度中国的相对贫困程度首先要确定适合于中国的相对贫困标准。本文认为,中国当下的相对贫困线应该基于收入均值(或中位数)的某种比例来设定,并且应当城乡分开确定不同标准。在以往的研究中,笔者曾专门讨论过中国农村居民相对贫困线,并建议将上一年农村居民人均纯收入均值的40%~50%作为相对贫困线[3];也有学者认为在中短期内我国设置城乡统一的相对贫困标准的时机还尚不成熟,建议先分城乡制定相对贫困标准,即分别以城镇、农村居民可支配收入中位数的40%作为相对贫困线,并进行周期性调整,最终将相对贫困线稳定在收入中位数的50%,逐步与高收入国家的贫困标准设定方式接轨[23]。另有意见认为,今后的相对贫困标准不宜与现有农村绝对贫困标准相差太大,建议以收入中位数40%作为新时期的相对贫困线,并需要每5年或10年进行调整[4]。还有学者认为,相对贫困标准应该分阶段、分群体划分贫困线,兼顾不同区域和时期[24]。当然,也有个别学者坚持认为现在就应当对城乡建立统一的相对贫困线[25]。还有的学者认真比较了接近的相对贫困标准和比率,认为收入中位数比收入均值更稳健,而且应当直接借鉴发达国家中采用中位数的60%或50%而不是40%作为相对贫困线[26]。此外,王小林等[27]则认为我国2020年后应该采用多维相对贫困标准,没有必要与OECD国家的相对贫困标准接轨。

相对贫困标准的确定及其测算是紧密相联的。按照不同的相对贫困标准,不同学者采用微观数据库或者宏观年鉴数据,从不同侧面对我国的相对贫困程度进行了一些测算。例如,Gustafsson等采用中国家庭收入调查(CHIPS)1988—2013年的数据聚焦中国城镇的相对贫困,借鉴OECD修正后的等值量表的家庭成员配值比例,设定了适合中国国情的等值量表来计算家庭可支配收入

对家庭成员中的第一个人按1配值,每增加一个成年人或儿童配值就增加0.5。,并采用家庭等值收入的40%、50%、60%、70%作為相对贫困线,测算发现1988—2007年间中国城镇相对贫困发生率处于稳步上升趋势,比如按60%的标准,1988—2013年相对贫困发生率增加了2倍,2013年的相对贫困率甚至与许多富裕国家相当[28]。沈扬扬等利用CHIP2018数据对比了城乡两标准和全国统一标准

此处全国统一标准是指采用全国居民人均收入中位数的40%、50%、60%,城乡两标准是指分别采用城镇、农村居民人均可支配收入的40%、50%、60%。的相对贫困情况:按收入中位数40%标准,采用城乡两条线时测得城镇相对贫困发生率为9%,农村相对贫困发生率为11%;按全国统一贫困线则全国相对贫困发生率为14%,其中农村为30%,而城镇为3%[23]。

笔者曾采用时间连续的国家统计年鉴数据,以农村居民平均收入水平的40%作为相对贫困线,以2300元(2010年不变价)作为绝对贫困线,研究了1980—2010年间我国农村的贫困状况变动,发现在绝对贫困逐步得到缓解的同时,相对贫困程度日趋上升[3]。另外,汪晨等将国家统计局发布的收入分组数据还原为个体观察值,按全国一条线标准

收入分布中位数的40%、50%、60%,以60%水平作为基准相对贫困线。估算了改革开放之后中国及各省的相对贫困发生率,结果显示我国农村的相对贫困发生率高于城镇,农村相对贫困近年来有轻微的下降,但城镇相对贫困仍然在上升[26]。类似地,李莹等考虑了家庭人口规模并重新调整分组人口比重,采用上一年度城镇居民可支配收入中位数的40%、上一年度农村居民可支配收入中位数的50%,测算了我国城乡相对贫困程度,结果表明城乡相对贫困率均变化不大[29]。胡联等根据农村收入分组数据采用基于洛伦兹曲线的相对贫困衡量法,测算了2012—2018年我国农村相对贫困变动情况,发现在考察期内我国农村相对贫困发生率上升了5.6%[30]。也有个别国内外学者将我国的相对贫困程度与国外的进行了对比[31],比如Walker等认为和OECD国家相比,中国的相对贫困水平处于中等偏上水平(14%)[17]。类似地,沈扬扬等将其测算结果同OECD国家、欧盟国家进行了对比,也发现我国城乡相对贫困发生率分别居于发达国家相对贫困排序的中等偏上及较上水平[23]。还有学者就中印两国的减贫进行了比较分析,并指出作为世界上人口最多的两个国家,中国和印度在过去40年中都经历了快速的经济增长和高度不平等,但中国在减贫方面的表现好于印度,原因在于中国采取了更加外向型的发展战略,导致工业化或城市化的速度比印度快,全球化更深[32]。

由此可以发现,在上述研究中,国内关于相对贫困程度及其变动的测度差异,主要是在收入基数处理上存在分歧。一是采用收入中位数还是收入均值,有不同的处理方法,有研究认为二者没有根本性区别[33],但从统计学角度而言中位数比均值更稳定,因此更多研究采用了中位数比例。二是采用当期还是上一期收入的中位数或平均值又有不同,理论上采用上一年收入中位数或是当年收入中位数,测算结果一定存在差异,但在具体实践中,获取上一期收入中位数可能更为现实,然而多数研究并未考虑这一现实问题,而是直接采用当期的收入中位数。三是全国统一采用相同的一条相对贫困线还是按城乡分别设定等,意见也不一致

全国一条线是按照全国居民收入中位数(或均值)一定比例作为基数;区分城镇和农村的城乡两条线是采用城乡居民收入中位数(或均值)一定比例分别界定城镇和农村居民相对贫困线。,因为无论基数是依据收入中位数或是收入均值,全国采用一条线同采用城乡两条线的测算结果,也必定存在明显差异,通常采用全国一条线时相对贫困人口绝大部分都集中在农村,极大地弱化了城镇居民的相对贫困,而采用城乡两条线则可以更充分体现城乡相对贫困的差异,有助于缩小城乡收入差距。多数学者主张我国当前阶段应当采用城乡两条相对贫困标准。四是关于国际比较,虽然一些研究得出与国际水平相比,中国城镇相对贫困发生率在OECD国家中处于中等偏上水平,农村相对贫困水平更高的看法[29],但是其中显然忽略了中外制度和发展水平较大差异,可能不一定妥当。

因此,本文认为,在中国当前城乡差别仍然过高的情况下,不宜采用全国统一的相对贫困标准,否则很可能出现将全部农村居民都划归为相对贫困群体的异常现象

前文介绍的已有研究以及后文的测算结果均证明了这一点。。一是为避免出现这种异常现象,当下我国必须采用城乡不同标准。二是收入基数按中位数还是按可支配收入平均值取决于收入分配状况,倘若收入分配较为稳定、收入差别不大,两种标准都是可行的[34];但在收入差别较大的情况下收入中位数可能严重偏离平均值,此时采用收入均值的百分比确定标准可能更好些。三是考虑到与前期绝对贫困标准的衔接,收入均值(或中位数)的百分比不宜过高,同时考虑到城乡差别的存在,该比例的设定可以城乡不一致。例如,按农村居民上一年收入中位数及均值的40%设定的相对贫困标准,分别为原来官方绝对贫困标准(2010年不变价2300元)的1.2倍和1.4倍(由表1数据简单计算所得,下同)

该倍数是指各年倍数的均值,下同。,而按其50%设定的相对贫困标准则升高为原来官方贫困标准的1.6倍、1.7倍;类似地,按城镇居民收入中位数或均值40%设定的相对贫困标准,分别提高为农村官方贫困标准的3.6倍、3.8倍。若城镇、农村均采用其居民收入中位数或均值的40%这一比例,那么城镇的相对标准是农村相对贫困标准的近3倍左右,但若城镇、农村采用不同的收入中位数或均值比例,比如农村采用50%这一比例,城镇采用40%这一比例,则城镇相对贫困标准为农村相对贫困标准的2倍左右;如此等等,还可以从更多角度进行比较

若将世界银行给出的低贫困标准每人每天1.9美元、中等贫困标准每人每天3.2美元和高贫困标准每人每天5.5美元,按照PPP换算为同我国价格水平可比的标准,那么无论是农村居民可支配收入中位数的40%水平还是50%水平,都是介于3.2美元中等贫困标准和5.5美元高贫困标准之间,而前期我国绝对贫困标准实际上是介于1.9美元和3.2美元之间,相当于农村居民收入均值的30%~40%(由表1数据计算可得)。。基于这些比较分析,在“十四五”时期从绝对贫困向相对贫困治理的过渡期间,相对贫困标准不宜设定过高,从而可以选取收入中位数或均值比例的40%~50%水平;并且考虑到城乡收入差别仍高居2.56左右

2020年城镇居民人均可支配收入和农村居民人均可支配收入的比值。,为防止进一步扩大城乡间差距,同时将城乡相对贫困均纳入治理当中,农村相对贫困标准可按其中位数(或均值)收入的50%,而城镇可按40%

在这样的相对贫困标准下,农村相对贫困标准同国家统计局公布的农村中等偏下20%收入组的均值较为接近,城镇贫困标准的则同城镇最低20%收入组的均值较为接近(见表1)。也有学者建议初期可尝试采用上一年农村或城镇居民人均可支配收入中位数的40%作为相对贫困标准,以后再酌情调整至50%~60%水平。若要大幅度高于我國前期的绝对贫困标准,高于世界银行的极端贫困线标准(每人每天1.9美元)和中度贫困线(每人每天3.2美元),相对贫困标准的比例可选取收入中位数的50%~60%水平。但鉴于我国目前处于由绝对贫困向相对贫困转型时期,初期相对贫困标准不宜过高,需要兼顾贫困治理的衔接[35-36]。(见表1)。四是在推进过程中,可根据经济发展中人均GDP的增长、城乡差别的减小程度进行阶段性调整,比如在持续增长过程中,如果城乡差别由现在的近3倍减小为2倍或2倍以下,则可以将农村收入均值或中位数比例提高到55%或60%,如此则可能逐步使城乡标准统一。五是可以在提高标准的过程中再考虑与国外发达国家的标准统一,而目前则不宜与国外标准拉平。六是在中国相对贫困程度变动趋势判断上的差异,有些是由于使用资料的口径不同而产生的,而另外一些是由于摘取了一定时间段的数据资料,比如有人说在2010前相对贫困率是上升的,这在对应的考察期内无疑是正确的,但不能将其作为改革开放后40余年的全部趋势,不能以偏概全。

结合上述分析并参考已有研究,本文借鉴Shorrocks[37]等提出的将分组数据还原为微观个体数据的方法,利用国家统计局发布的收入分组数据,采用对数拟合方法模拟出洛伦兹分布,并通过一系列迭代调整收入分布。从理论上看,通过收入分组数据可以进行多种形式的收入分布拟合,包括对数正态分布、正态分布、均匀分布、Beta分布、广义二次洛伦兹曲线(GQ)、Singh-maddala(SM)分布等等。其中,通过世界银行开发的在线交互Povcal软件,可以从分组数据测得贫困和不平等指数,但Povcal是通过GQ和Beta分布拟合分组数据,并采用Gaurav Datt报告的公式继续进行后续计算[38],最终拟合出的收入分布中可能会出现负值,而这显然是不符合实际的情况。另外,SM方法是三参数或四参数的分布函数。而本文采用的是全国两条线,在具体拟合时主要参数是两个,即收入累计占比和人口占比,因此没有采用SM方法,而是采用了对数正态分布拟合方法;而且有研究证明,对数正态分布可以很好地拟合同类群体如农村居民或城镇居民[39]。所以,本文采用对数正态分布,先拟合出收入分布洛伦兹曲线,然后通过一系列迭代得到具体的对应于一定人口比例的收入分布数据。据此便可测算近年来我国城镇和农村相对贫困发生率

根据模拟的收入分布笔者也测算了基尼系数,该基尼系数和国家统计局公布的基尼系数总体差距在7%以内,表明本文还原的收入分布和真实的收入分布具有很高的拟合程度。。

首先,采用较低相对贫困标准,按上一年城镇及农村居民人均可支配收入中位数的40%

鉴于近年来我国收入差距较为稳定,采用中位数或均值相差不大,因此作为试算本文选取中位数作为收入基数,同时为了便于和已有研究对比,城乡采用统一比例。将来政策实施时可以考虑城乡设定不同比例。,分别确定为城镇和农村相对贫困标准。据此测算的具体结果参见图3(数据参见附表1)。其次,本文也测算了按城乡统一一条标准线衡量的我国的相对贫困状况,可参见图4(数据参见附表1)。上述测算结果同已有研究得出的结论大致类似。按城乡两条相对贫困线测度,城镇、农村各自的相对贫困发生率在考察期内都略呈上升态势,城镇贫困率从2%上升到8%,而农村的则从9%上升到14%;平均来看,农村相对贫困率约为城镇的2倍左右。采用全国一条相对贫困线测度,则全国平均的相对贫困率长期处于15%左右;而当具体分解到城乡内部,则城乡相对贫困率之间便呈现出了极明显的差距,城镇相对贫困程度极低,1%~2%甚至几近于0,而农村相对贫困率则处于30%左右,且在考察期内大致没有太大变化,这再次证明中国的相对贫困基本是一个农村现象。

(二)对今后一段时期中国相对贫困程度的预测

“十四五”及今后相当长的新时期,中国社会的主要矛盾是人民日益增长的美好生活和不平衡不充分的发展之间的矛盾,而发展不平衡和不充分本身就包含了相对性贫困问题,因此,缓解和治理相对贫困成为今后有效解决社会矛盾的必然要求,也是实现全体人民共同富裕必须要重视的问题。那么,今后中国的相对贫困程度会发生怎样的趋势?为了进一步分析2020年后到2035年我国的相对贫困状况,本文将分以下几种情形进行预测分析。

1.假定现有人口、经济增长不变时的相对贫困预测

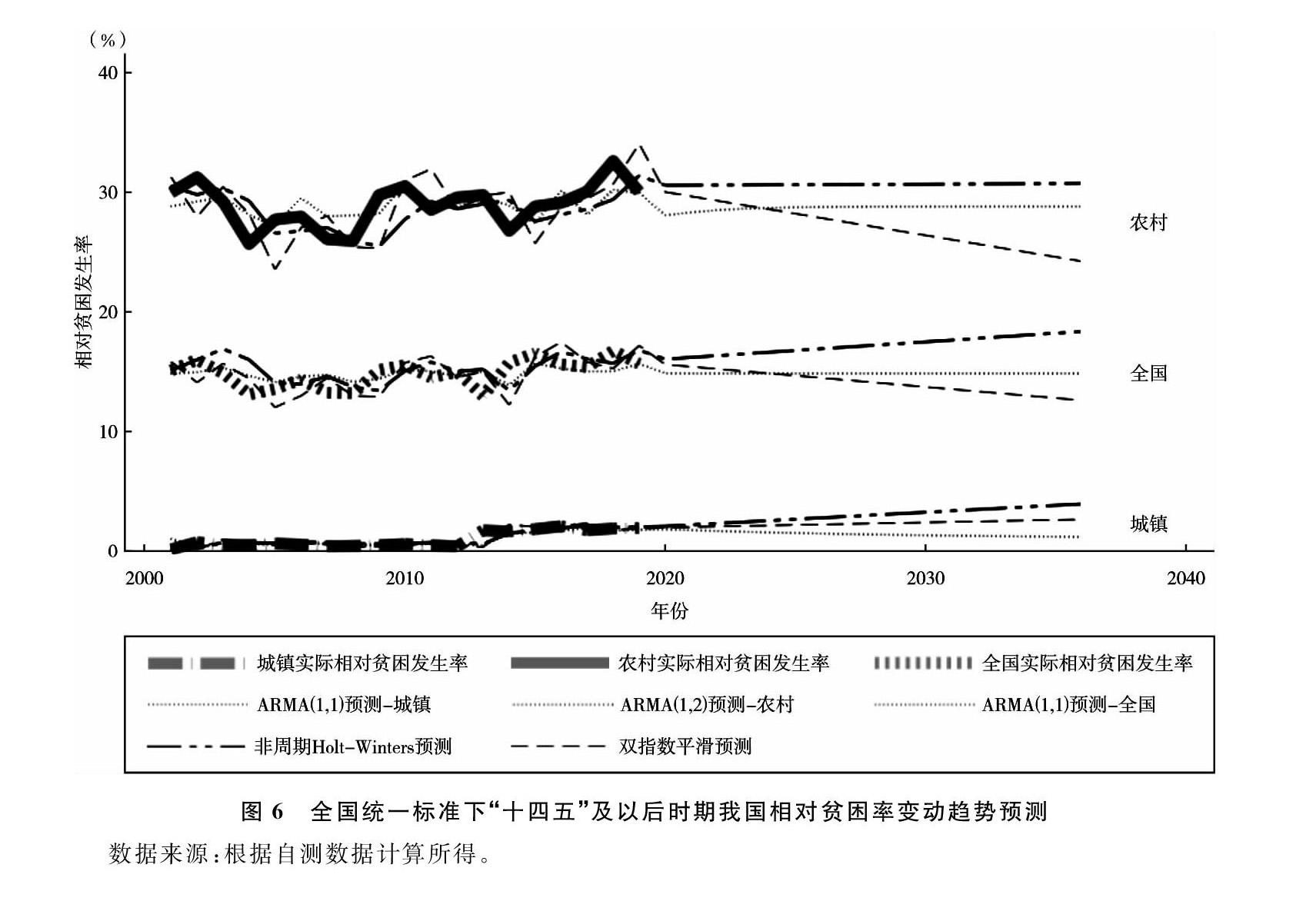

依据上文中所估算的我国2001—2019年全国及城乡相对贫困发生率数据,对今后阶段趋势进行预测分析的方法可以有多种。为了相互校正和参考以保证预测结果更加准确可靠,本文共采用3种方法,包括双指数平滑方法、非周期性Holt-Winters方法及ARMA模型,同时预测我国城乡及全国的相对贫困发生率。不同方法的预测结果存在差异(见表2与表3),但图5和图6中曲线上2001—2019年的重合轨迹表明,各种方法的模拟值同实际的历史轨迹都十分接近,而且采用ttest命令进行均值检验,也说明不存在统计意义上的显著差异,即模拟值和实际值是十分接近的,据此可以判定运用这些方法进行预测的结果是可靠的。

2001—2019年间,我国人口年度平均增长率为0.54%,人口自然增长率已下降至1%以下,在这期间多数年份总人口都是在13亿左右,直到2019年才突破14亿。尤其是近几年人口增长率趋于平缓甚至出现了下降趋势。具体参见:

快易理财网.中国历年人口增长率[DB/OL].[2021-06-07].https:∥www.kylc.com/stats/global/yearly_per_country/g_population_growth_perc/chn.html。

在计算相对贫困人口规模时是基于2020年第七次人口普查的人口基数。2020年末全国大陆总人口141178万人;城镇常住人口90199万人;农村人口50979万人。后文的预测结果也是以此人口基数为基准。

按城乡两条相对贫困线预测时(表2、图5),各种方法对城镇和农村的相对贫困发生率的预测并不一致。其中,关于中国城镇相对贫困率的预测,雙指数平滑方法和非周期Holt-Winters方法预测结果表明城镇相对贫困发生率未来可能上升(由8%上升至14%左右),但ARMA模型预测城镇相对贫困发生率可能略降(大致在5%左右浮动)。到2035年,14%的城镇相对贫困发生率下对应的城镇相对贫困人口规模为12627万人,5%的城镇相对贫困发生率对应的城镇相对贫困人口规模为4510万人。关于农村相对贫困发生率的预测,双指数平滑方法(由14%下降至5%左右)和ARMA模型(大致在12%左右浮动)的预测结果表明农村相对贫困发生率有所下降,非周期Holt-Winters方法预测的结果则呈上升趋势(由16%上升至20%左右),2035年,5%水平农村相对贫困发生率对应的相对贫困人口规模为2549万人,12%水平农村相对贫困发生率对应的相对贫困人口规模为6117万人,20%水平农村相对贫困发生率对应的相对贫困人口规模为10196万人。

按城乡统一一条贫困线的预测结果(表3、图6)表明,3种方法的预测差别不大,结果大体一致,即在预测期内全国相对贫困发生率预测值平均在15%左右,对应的相对贫困人口规模约为21177万人,分解为城乡内部相对贫困发生率则仍旧为农村远高于城镇,其中农村为30%左右,对应的相对贫困人口规模约为15294万人;城镇则在2%左右,对应的常住城镇人口相对贫困规模约为1804万人。

2.考虑现有人口、经济增长变化时的相对贫困预测

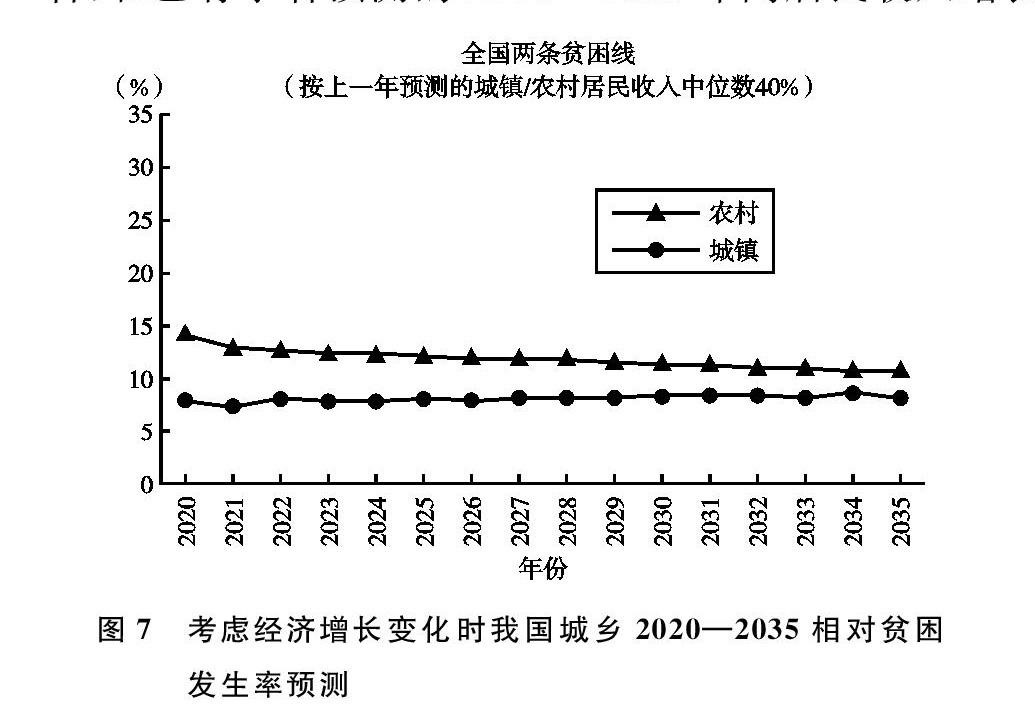

图7、图8是根据国家统计局2000—2019年收入五分组数据预测得到的2020—2035年收入五分组,采用与前文相同的计算方法,还原收入分布,最后计算得到相应的相对贫困发生率(具体数值参见附表2)

限于篇幅,本文未给出预测得到的收入五分组数据,该部分关于各类居民可支配收入的预测采用的是指数平滑法。预测结果如需可向笔者索取。。需要说明的是,本文预测得到的收入分组数据总体上是较为合理的,例如,2020年全国居民人均可支配收入为32189元,预测得到的2035年全国居民人均可支配收入为67222元,基本实现了到2035年人均可支配收入比2020年“翻一番”的远景目标。另外,本文预测得到的全国及城乡人均可支配收入的年均增速为5%左右,和已有学者预测的2021—2035年间居民收入增长速度将保持在5%左右相吻合[40]。

(1)人口大致保持不变时的相对贫困规模

由于影响人口增长的因素众多

如老龄化、生育观念的改变等等一系列不确定因素。,同前文的假定,在考虑经济增长变化时,本文依然假定人口规模大致保持不变,那么,2020—2035年间,按照城乡两条相对贫困线测算(见图7),城镇相对贫困发生率由8%缓慢增长至8.3%,农村相对贫困发生率由14.1%下降至11%,期间的变动幅度缓慢,城乡相对贫困发生率有收敛趋势。按照第七次全国人口普查数据公布的城镇常住人口90199万人、农村人口50979万人估算,得到2035年城镇相对贫困人口规模约为7487万人左右,农村相对贫困人口规模约为5608万人左右。按照城乡一条线时(见图8),全国的相对贫困发生率由15.8%降至13.1%,农村相对贫困发生率由32.8%下降至20.3%,城镇相对贫困发生率由2.2%降至0,农村相对贫困发生率远高于城镇;对应地,2035年全国相对贫困人口规模约为19906万人,农村相对人口规模约为10196万人。从上述预测结果可知,显然采用全国一条线测算时相对贫困人口主要集中在农村,城镇的相对贫困问题将被忽略,但这并不符合实际情况,在城镇化和工业化发展进程中,也将催生城镇相对贫困人口,其中最为典型的是流动人口群体。而采用全国两条线测算时,城乡的相对贫困问题均能兼顾。

(2)考虑乡村振兴、城镇化因素时的相对贫困规模

考虑乡村振兴的大力推进和城镇化进程的加快,农村居民的人均可支配收入的增速可能高于本文預测的结果,目前本文预测得到2035年农民居民人均可支配收入为36127元,假定2035年农村居民收入相较于2020年不止翻一番,而是翻两番达到68524元,略低于本文预测的城镇人均可支配收入89201元,那么采用按同样的增长方式得到的2035年农村居民五分组收入去还原收入分布,得到全国两条贫困线下2035年农村居民的相对贫困发生率为3.1%,对应的相对贫困人口规模约为1580万人;全国一条贫困线下2035年农村居民贫困发生率为9.8%,对应的相对贫困人口规模约为4996万人。相比于上一种情形下预测的相对贫困人口规模有大幅度降低。

(3)考虑城镇化后农村人口减少时的相对贫困规模

考虑城镇化进程的推进,假定2035年城镇化率达到70%

具体参见:魏薇.刘俏:预计2035年中国城镇化率将达到75%至80%[EB/OL].(2020-12-19)[2021-06-07].

http:∥news.eastday.com/eastday/13news/auto/news/finance/20201219/u7ai9654292.html;郑丹.研究预测:2035年中国城镇化率有望达到72%

[EB/OL].(2020-10-31)[2021-06-07].https:∥new.qq.com/omn/20201031/20201031A0BBP000.html。

,全国总人口依然保持在14亿左右,那么2035年城镇常住人口规模为98825万人,大约为10亿左右,农村人口规模约为42353万人,约4亿左右。根据上述预测结果,以全国两条贫困线为例,与城镇相对贫困发生率8.3%对应的城镇常住人口相对贫困规模约为8202万人;与农村相对贫困发生率11%对应的农村相对贫困人口规模约为4659万人,农村相对贫困发生率9.8%对应的相对贫困人口规模约为4151万人,农村相对贫困发生率3.1%对应的相对贫困人口规模约为1313万人。

进一步假定2035年城镇化率达到80%,全国总人口依然保持在14亿左右,那么2035年城镇常住人口规模为112942万人,大约为11亿左右,农村人口规模约为28236万人,约3亿左右。根据上述预测结果,以全国两条贫困线为例,与城镇相对贫困发生率8.3%对应的城镇常住人口相对贫困规模约为9374万人;与农村相对贫困发生率11%对应的农村相对贫困人口规模约为3106万人,农村相对贫困发生率9.8%对应的相对贫困人口规模约为2767万人,农村相对贫困发生率3.1%对应的相对贫困人口规模约为875万人。

综合上述不同假设条件预测得到相对贫困发生率以及相对贫困人口规模可知,现阶段若一开始就采用城乡统一标准的相对贫困线,农村的相对贫困发生率高达30%,仅看贫困发生率这一数值,相当于1998年的绝对贫困水平(按2300元贫困线标准计算为30.38%)[26],到2035年农村相对贫困发生率依然高于20%,考虑发展因素之后,依然在10%左右,相当于2009年的绝对贫困水平(9.75%)。如此看来,采用城乡一条相对贫困标准,缓解相对贫困的压力是非常艰巨的。而采用城乡两条线时,城乡的相对贫困问题均能兼顾,到2035年,在最差的情况下,农村相对贫困水平为20%,但考虑实际发展情况,达到预测的最好情况的3.1%水平也是极为可能的,甚至还会比这一水平低。由此,在仅考虑经济增长变化情况下的1580万的农村相对贫困人口和2018年的绝对贫困人口(1660万人)相当,而加入城镇化因素后,可能降至1313万人甚至875万人;同时,城镇的相对贫困发生率也仅在8%左右,甚至低于5%。由此,到2050年解决较低水平甚至更高水平的城乡相对贫困问题是非常有希望的。

四、“十四五”及以后时期相对贫困治理重点及对策

根据前文预测及分析,在我国“十四五”及以后相当长时期内,都可能存在较高程度的相对贫困现象,为此我国必须采取有力措施进行长期治理。不过,鉴于我国刚刚消除了大面积的绝对贫困现象,其巩固和稳定也需要一段时间,以防止出现返贫现象,所以在新时期的开始,一方面要开展相对贫困的应对,另一方面应当千方百计采取措施巩固绝对贫困的脱贫成果。因为按绝对标准脱贫的群体,通常都可能是相对贫困群体的一部分。十九届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二○三五年远景目标的建议》明确提出巩固拓展脱贫攻坚成果,体现了我党对进一步解决相对贫困问题的坚定决心,并不断致力于织牢共同富裕底线。

(一)新时期首先要持续过往扶贫措施以巩固脱贫成就

2020年3月6日,国家领导人在决战决胜脱贫攻坚座谈会上明确要求加快建立防止返贫监测和帮扶机制,在巩固已有脱贫成果、拓展新时期贫困治理过程中,防止返贫、降低返贫风险,保证脱贫的持续性

具体参见:习近平:在决战决胜脱贫攻坚座谈会上的讲话

[EB/OL].(2020-03-06)[2021-06-07].

http:∥www.cpad.gov.cn/art/2020/3/6/art_3141_114201.html。

2021年2月21日,《中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》明确指出,凡近年摆脱贫困的县从脱贫之日起设立5年过渡期,过渡期内保持现有主要帮扶政策总体稳定,以利于接续推进脱贫地区乡村振兴

具体参见:中共中央,国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见

[EB/OL].(2021-02-21)[2021-06-07].

http:∥www.moa.gov.cn/xw/zwdt/202102/t20210221_6361863.htm。

这些战略性安排是很有针对性的。

客观地讲,已脱贫的先前深度贫困地区,由于受自然禀赋、历史因素和经济基础的影响,返贫风险依然较高。已有脱贫人口中有相当部分主要是依赖于国家扶贫政策的大力支持,政策性收入占比较高,产业发展还处于孵化期,已有脱贫攻坚政策还需持续,还應当进一步考虑如何在乡村振兴框架下有序衔接。特困供养和低保政策在脱贫攻坚中发挥着兜底保障作用,但其中依然存在诸如瞄准偏差、遗漏、福利依赖、消极救助等问题[41-43]。进一步而言,我国整体上按现行标准的农村减贫取得了巨大成功,但结构问题也是巩固期的重点。农村中老年人的贫困问题日益突出,农村老年群体的社会保障和公共服务体系不完善,传统的家庭养老方式受到冲击,留守老人随时有陷入贫困的风险。巩固拓展脱贫攻坚成果,要继续增强脱贫群体和贫困脆弱群体的内生动力。若可持续发展的动力和能力以及社会保障不足,农村的可持续增收渠道不畅,都会增加农民的脱贫脆弱性,增加贫困户的返贫风险及贫困边缘群体陷入贫困的概率。

还应当看到,中国贫困问题已经不只是农村问题,尤其是随着城镇化进程的推进,从农村贫困向城镇转移的趋势正在加强,城市贫困问题日益凸显。城镇低保制度的建立为解决城镇贫困问题提供了制度保障,但城镇化推进中城镇户口与常住人口的户籍不一致,导致不少农民工人在城镇户口却在农村,从而有可能导致部分人口陷入相对贫困。大部分流动人口的贫困治理,仍处于真空地带,存在城市贫困治理的内部二元结构,区域差异明显,中西部的城镇贫困问题较为严重,绝对贫困存在反弹的可能,同时城镇居民的相对贫困也日益严峻[44]。

很显然,要保证脱贫成果得到巩固,过往的扶贫政策必须有序衔接并持续推行。特别是2013年实施精准扶贫战略后,实施的“六个精准”“五个一批”“六项扶贫行动”“十项精准扶贫工程”

具体参见:中华人民共和国国务院新闻办公室.采取五个平台、六项行动、十项工程实施精准扶贫

[EB/OL].(2015-12-15)[2021-06-07].

http:∥www.scio.gov.cn/xwfbh/xwbfbh/wqfbh/2015/33909/zy33913/Document/1459275/1459275.htm;

中华人民共和国国务院新闻办公室.精准扶贫脱贫的基本方略是六个精准和五个一批

[EB/OL].(2015-12-15)[2021-08-07].

http:∥www.scio.gov.cn/xwfbh/xwbfbh/wqfbh/2015/33909/zy33913/Document/1459277/1459277.htm。

等一系列的政策组合和行动,在“十四五”时期作为过渡,仍须在全国层面大规模推广实施。

总之在过渡期内,要切实落实“摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管”政策,确保精准扶贫阶段的帮扶政策、帮扶队伍、监管机制、责任机制在新时期的贫困治理中不中断,真正做到并具备衔接基础,把有序衔接作为新时期贫困治理承前启后的重要工作,从而为从绝对贫困治理向相对贫困治理转型提供基本保障。

(二)新时期的扶贫重点应当逐步转向相对贫困治理

1.尽早安排试行相对贫困标准并逐步确定和推广

对于新时期的相对贫困治理工作,最先需要做的是要明确相对贫困标准,准确瞄准相对贫困人口。相对贫困标准的制定和相对贫困人口的识别是“十四五”时期扶贫工作的重点和难点。前文中已经就此提出一些建议,这里不再赘述。尽管理论界还有一些争议,但政府部门应当尽快安排试行并采取相应措施。考虑到各地经济发展水平不一,可以支持各省市/区在不低于全国水平的标准上,根据当地的经济水平动态调整,国家可对相对贫困标准每5年或更长周期调整一次,地方相对贫困标准也随国家标准的调整而进行动态调整。

2.推行城乡统筹治理相对贫困战略

相对贫困的治理应当树立统筹城乡贫困治理的理念,建立城乡一体化的贫困治理体系,实行城乡并重的减贫战略。应当看到,统筹城乡的相对贫困治理比农村、城镇的单向治理更为复杂。前期我国的反贫困治理是农村以扶贫开发为主、城镇以扶贫救助为主,农村优先于城市的二元模式,扶贫组织机构和职能之间存在一定分离,扶贫开发由国务院扶贫办协调管理,社会救助由民政部等相关部委协调管理,在此基础上制定的政策出现了贫困治理体系割裂、贫困治理主体缺位、治理内容失衡等问题。我国现行标准下的绝对贫困得到解决离不开城乡融合进程中城市化和工业化的快速发展,但城乡融合发展过程中因制度性约束或障碍使得进入城市的农村居民既有可能成为潜在贫困人口,也就是农民工群体,该群体的扶贫工作在我国一直处于相对空白阶段。因此,新时期的贫困治理应当争取尽早实现城乡统筹,跳出绝对贫困的局限来构建系统性、创新性的相对贫困治理机制,以避免城市化进程下催生新的相对贫困人口[36],填补以往扶贫工作中形成的城乡政策真空。

3.将相对贫困治理与乡村振兴紧密融合

上文分析已经说明,中国的相对贫困治理的重点和难点还是在农村,要在持续巩固已有脱贫成果的同时构建解决相对贫困的长效机制。因此,大力推动乡村振兴,提高农业现代化,是破解由城乡差距导致的贫困陷阱的重要途径,也是破解城乡发展不平衡不充分问题的治本之策。通过乡村振兴,加强农村地区的城镇化,让农村地区也能形成聚集重要资源要素的可持续发展优势,留住年轻人,留住人才。继续坚持对农村地区的贫困治理,继续完善农村地区的基本公共服务,让农村地区居民也能享受更好的医疗卫生服务、教育资源等。相对贫困和城乡关系存在诸多联系,将相对贫困治理纳入乡村振兴战略,在城乡融合背景下集中解决农村的相对贫困问题,逐步缩小城乡发展差距。真正实现共同富裕,共享发展成果。

4.建立可持续、常态化的减贫机制

相对贫困具有多维性,需要多元政策相结合。不同于脱贫攻坚时期尽快消除绝对贫困的“超常规”但有效的方式,相对贫困治理需要实现国家治理体系下的常态化[45]。其核心是要使相对贫困群体建立起依靠内生动力实现自身发展的机制。对于已经建立的各种企业组织,要引导其自身提高素质,从而提升产品质量和优势,拓宽市场。要强化社会保障的帮扶作用,加强县级医疗机构的卫生服务水平,在教育、医疗和住房方面对城乡相对贫困人口给予帮扶。要将城市相对贫困纳入新时期的贫困治理范围中,努力破解城乡融合过程中的各种机制障碍。对于特定类型的贫困问题要给予更多关注,创新扶贫机制,解决特殊贫困群体的贫困问题,探索社会、家庭、个人协同的养老模式解决独居老人的贫困问题;也需要针对流动人口出台相关的扶持政策,解决特定类型的相对贫困问题。

参考文献:

[1] 李棉管, 岳经纶. 相对贫困与治理的长效机制: 从理论到政策 [J]. 社会学研究, 2020(6): 67-90.

[2] TOWNSEND R M. Optimal contracts and competitive markets with costly state verification [J]. Journal of Economic Theory, 1979, 21(2): 265-293.

[3] 陈宗胜, 沈扬扬, 周云波. 中国农村贫困状况的绝对与相对变动: 兼论相对贫困线的设定 [J]. 管理世界, 2013(1): 67-77.

[4] 邢成舉, 李小云. 相对贫困与新时代贫困治理机制的构建 [J]. 改革, 2019(12): 16-25.

[5] 李永友, 沈坤荣. 财政支出结构、相对贫困与经济增长 [J]. 管理世界, 2007(11): 14-26.

[6] 林闽钢. 相对贫困的理论与政策聚焦: 兼论建立我国相对贫困的治理体系 [J]. 社会保障评论, 2020(1): 85-92.

[7] TOWNSEND P. International analysis poverty [M]. London: Routledge, 2014.

[8] BAULCH B. Neglected trade-offs in poverty measurement [J]. IDS Bulletin, 1996, 27(1): 36-42.

[9] 陈宗胜, 黄云, 周云波. 多维贫困理论及测度方法在中国的应用研究与治理实践 [J]. 国外社会科学, 2020(6): 15-34.

[10]陈宗胜, 等. 中国居民收入分配通论: 由贫穷迈向共同富裕的中国道路与经验 [M]. 上海: 格致出版社, 上海三联书店, 上海人民出版社, 2018.

[11]罗楚亮, 李实, 岳希明. 中国居民收入差距变动分析(2013—2018) [J]. 中国社会科学, 2021(1): 33-54.

[12]罗必良. 相对贫困治理: 性质、策略与长效机制 [J]. 求索, 2020(6): 18-27.

[13]周力. 相对贫困标准划定的国际经验与启示 [J]. 人民论坛·学术前沿, 2020(14): 70-79.

[14]BERCHICK E R, BARNETT J C, UPTON R D. Health insurance coverage in the United States: 2018 [M]. Washiongton: Government Printing Office, 2019.

[15]孙久文, 夏添. 中国扶贫战略与2020年后相对贫困线划定: 基于理论、政策和数据的分析 [J]. 中国农村经济, 2019(10): 98-113.

[16]叶兴庆, 殷浩栋. 从消除绝对贫困到缓解相对贫困: 中国减贫历程与2020年后的减贫战略 [J]. 改革, 2019(12): 5-15.

[17]WALKER R, YANG L C. Chinas move to measuring relative poverty: implications for social protection [R]. Geneva: International Labor Organization Working Paper 23, 2021.

[18]邵峰. 减缓相对贫困的浙江探索[N]. 浙江日报, 2013-09-24(9).

[19]左停, 贺莉, 刘文婧. 相对贫困治理理论与中国地方实践经验 [J]. 河海大学学报(哲学社会科学版), 2019(6): 1-9.

[20]周彬彬. 向贫困挑战: 国外缓解贫困的理论与实践 [M]. 北京: 人民出版社, 1991.

[21]李强. 绝对贫困与相对贫困 [J]. 中国社会工作, 1996(5): 18-19.

[22]孙立平. “厨师困境”“剪刀差”与农民的相对贫困 [J]. 财政研究, 2001(1): 52-57.

[23]沈扬扬, 李实. 如何确定相对贫困标准: 兼论“城乡统筹”相对贫困的可行方案 [J]. 华南师范大学学报(社会科学版), 2020(2): 91-101.

[24]黄征学, 高国力, 滕飞, 等. 中国长期减贫, 路在何方: 2020年脱贫攻坚完成后的减贫战略前瞻 [J]. 中国农村经济, 2019(9): 2-14.

[25]何秀荣. 改革40年的农村反贫困认识与后脱贫战略前瞻 [J]. 农村经济, 2018(11): 1-8.

[26]汪晨, 万广华, 吴万宗. 中国减贫战略转型及其面临的挑战 [J]. 中国工业经济, 2020(1): 5-23.

[27]王小林, 馮贺霞. 2020年后中国多维相对贫困标准: 国际经验与政策取向 [J]. 中国农村经济, 2020(3): 2-21.

[28]GUSTAFSSON B, SAI D. Growing into relative income poverty: urban China, 1988—2013 [J]. Social Indicators Research, 2020, 147(5): 73-94.

[29]李莹, 于学霆, 李帆. 中国相对贫困标准界定与规模测算 [J]. 中国农村经济, 2021(1): 31-48.

[30]胡联, 缪宁, 姚绍群, 等. 中国农村相对贫困变动和分解: 2002—2018 [J]. 数量经济技术经济研究, 2021(2): 132-146.

[31]CHAN T W. The dynamics of relative poverty in China in a comparative perspective [R]. University College London, Quantitative Social Science Working Paper, No. 21-01, 2021.

[32]ZHANG T J, ZHANG Y, WAN G H, et al. Poverty reduction in China and India: a comparative study [J]. The Singapore Economic Review, 2020, 65(S1): 95-115.

[33]RAVALLION M, CHEN S H. Global poverty measurement when relative income matters [J]. Journal of Public Economics, 2019, 177: 104046.

[34]陈宗胜, 张杰. 新中国前30年中国居民收入差别估算及影响因素分析: 兼及1949年以来中国居民收入基尼系数总趋势及比较 [J]. 中国经济史研究, 2021(2): 160-183.

[35]汪三贵, 曾小溪. 后2020贫困问题初探 [J]. 河海大学学报(哲学社会科学版), 2018(2): 7-13.

[36]章元, 段文. 相对贫困研究与治理面临的挑战及其对中国的启示 [J]. 国外社会科学, 2020(6): 57-65.

[37]SHORROCKS A, WAN G H. Ungrouping income distributions [M]∥BASU K, KANBUR R. Arguments for a better world: essays in honor of Amartya Sen. Oxford: Oxford University Press, 2008: 414-434.

[38]DATT G. Computational tools for poverty measurement and analysis [R]. Food Consumption and Nutrition Division Discussion Paper, No. 50, 2001.

[39]陈建东, 罗涛, 赵艾凤. 收入分布函数在收入不平等研究领域的应用 [J]. 统计研究, 2013(9): 79-86.

[40]胡鞍钢, 等. “十四五”大战略与2035远景 [M]. 北京: 东方出版社, 2020.

[41]陈宗胜, 文雯, 任重. 城镇低保政策的再分配效应: 基于中国家庭收入调查的实证分析 [J]. 经济学动态, 2016(3): 11-20.

[42]韩华为, 高琴. 中国农村低保制度的保护效果研究: 来自中国家庭追踪调查(CFPS)的经验证据 [J]. 公共管理学报, 2017(2): 81-96.

[43]朱梦冰, 李实. 精准扶贫重在精准识别贫困人口: 农村低保政策的瞄准效果分析 [J]. 中国社会科学, 2017(9): 90-112.

[44]陈宗胜, 于涛. 中国城镇贫困线、贫困率及存在的问题 [J]. 经济社会体制比较, 2017(6): 40-53.

[45]檀学文. 走向共同富裕的解决相对贫困思路研究 [J]. 中国农村经济, 2020(6): 21-36.

[本刊相关文献链接]

[1] 宋颜群, 解垩. 政府转移支付的扶贫效率、减贫效应及减贫方案选择 [J]. 当代经济科学, 2020(2): 1-15.

[2] 李瑩. 城乡居民收入流动对收入不平等的影响效应研究 [J]. 当代经济科学, 2019(1): 47-55.

[3] 姚树洁, 王洁菲, 汪锋. 新时代习近平关于扶贫工作重要论述的学理机制及文献分析 [J]. 当代经济科学, 2019(1): 7-19.

[4] 丁焕峰, 刘心怡. 中国新型城镇化进程中城乡收入差距的影响研究 [J]. 当代经济科学, 2017(2): 11-20.

[5] 侯亚景, 周云波. 收入贫困与多维贫困视角下中国农村家庭致贫机理研究 [J]. 当代经济科学, 2017(2): 116-123.

[6] 曹艳春. 我国城市居民最低生活保障标准的影响因素与效应研究 [J]. 当代经济科学, 2007(2): 15-20.

责任编辑、校对: 郑雅妮

A Study on the Governance of Relative Poverty in China and Its Countermeasures

CHEN Zongsheng1,2, HUANG Yun1

(1. School of Economics, Nankai University, Tianjin 300071, China;

2. China Institute of Wealth and Economics, Nankai University, Tianjin 300071, China)

Abstract: After accomplishing the historical feat of eradicating absolute poverty, China will focus on the alleviation relative poverty in the new stage of common prosperity. The core connotation of relative poverty is the unequal distribution of income. Compared with absolute poverty, relative poverty is not only multidimensional and pluralistic, but also long-term, which is closely related to the economic and social system and the stage of economic development, and its targeting and governance are more complex than absolute poverty. The practical experience of relative poverty in developed countries and some rapidly developing areas in China should be used for reference. Based on the income grouping data published by the National Bureau of Statistics, this paper calculates the relative poverty ratio in urban and rural areas in China and through prediction analysis, we found that when adopting the two relative poverty lines in urban and rural areas, the degree of relative poverty in China was generally stable but slightly increased in recent years. In the future, the relative poverty in rural areas may show a slow downward trend, while that in urban may increase slightly but basically remains stable. The governance of relative poverty during the 14th Five-Year Plan period should not only continue to consolidate the existing achievements in absolute poverty alleviation, but also ensure the orderly convergence of poverty alleviation policies and sustainable development. Moreover, it is necessary to determine appropriate relative poverty standards, to achieve the overall planning of relative poverty in urban and rural areas, and to establish a sustainable and normal mechanism for relative poverty reduction combined with rural revitalization.

Keywords: relative poverty; rural revitalization; absolute poverty; poverty governance; common prosperity; urban-rural gap; poverty incidence