云南当代民居的自发性建造及演化趋势

——以安宁市白甸村为例

文/谭人殊,邹 洲(云南艺术学院 设计学院)

随着社会经济的发展,我国的乡村民居在1985年和1995年前后曾出现过2次建房热潮。而在此之前的民居则基本延续了传统的建造方式,主要以“地方物产、本土植物、农副产品”[1]为建筑材料,对于自然环境的应答非常明显。按照修建时间和建筑形式来界定,这便是“传统民居”。

1985年左右,随着改革开放及生产责任制的实施,乡村经济的长足发展引发了第一次建房热潮。此时民居建造多为单层,建筑材料以砖木为主,在布局、尺度和形式上却依然与“传统民居”相仿。但在1995年左右出现的第二次建房热潮中,新建民居则开始以多层为主,建筑材料多为砖混,且相较于“传统民居”而言,其布局、尺度和形式也发生了明显变化。这就是“当代民居”的源起。

就本质而言,“当代民居”和“传统民居”一样,是一种 “自发性建造”[2](Spotaneous Building)的结果。它们由“传统民居”演化而来,但又受到现代文明的影响,从而导致了传统建造方式的失语,以至于乡村的传统风貌逐渐消失。如今,“当代民居”是充满争议的。批评者认为它们是:“缺乏有效的宏观调控和引导的自发性民居建设,大多是注重短期效益、盲目模仿城镇建筑模式,产生大量无序混乱、品质低下的民居形态。”[3]而较为中肯的态度则并未就“当代民居”本身的优劣做出评判,而是从“自发性建造”的研究角度出发,认为“自发性是促使地域共性形成的根本动力,是探讨建筑地域性生成机制的关键。”[1]

因此,本文将以云南省安宁市白甸村中的“当代民居”为样本,通过对其生成机制研究,进一步认知“自发性建造”的内涵,并就“演化趋势”等问题进行探讨。

一、同源异构:从“传统民居”向“当代民居”演化

白甸村位于昆明市西南方向的县级市安宁,是一个城市近郊的农耕村落,主要经济作物是莲藕;其占地面积仅为1.34 km2,农户31户, 人口104人,规模较小 (云南数字乡村网:www.ynszxc.gov.cn)。在过去,白甸村里的“传统民居”是滇中地区典型的“一颗印”(滇中地区传统合院式民居,由正房、厢房和入口门墙围合成正方如印的外观)民居。但如今,村落里的“传统民居”几乎消失殆尽,取而代之的则是大多修建于1998年至2005年之间的“当代民居”。研究团队在对全村的民居建筑进行普查之后,着重选择了其中3处样本(见图1中①②③号样本民居标识)进行详细访谈和测绘,并试图借助“自组织理论”(Self-organization)的相关概念,对样本所表现出来的一些现象给予解释[1](见图1)。

1.1基因和记忆

保罗·西利亚斯 (Paul Cilliers)在其著作《复杂性与后现代主义:理解复杂系统》中,对“自组织系统”的属性进行了阐述,其中提到: “自组织系统的复杂性能够增长。由于它们必须从经验中‘学习’,它们必须‘记忆’先前遭遇过的情形并将之与新的情形进行比较。”[4]此外,从遗传学角度来看, “生命是通过基因的复制和突变,并由自然选择而进化的系统。”[5]因此,研究“自发性建造”中那些与“基因”和“记忆”相关的内容,有助于解释民居的演化。

图1白甸村航拍及3处样本的具体位置

首先,就布局来看,白甸村的3处样本虽然在院落的形式、朝向、尺度上都不相同,但其中却包含着一个共性的 “基因”,那就是 “三开间”。这种“三开间”原本是传统合院式民居中“正房”的基本形式,以居中的“堂屋”和左右两侧的“耳房”共同构成。虽然在“当代民居”中,不再沿用“堂屋”和“耳房”的称谓,取而代之的是 “客厅”和 “卧室”,并且在室内布置上也和传统形式不太一样,更加接近于城市住宅中的布置,但不可否认的是它们在形式与功能上拥有相同的特征。我们可以将其解释为:在白甸村这片土地上, “传统民居”的“基因”在布局上具体表征之一便是这种“三开间”的空间原型,它们早已扎根于本地的人居文化之中。因此,“当代民居”中的“三开间”其实就是对“传统民居”中“正房”的“记忆”(见图2)。

图2 “当代民居”对“传统民居”中“正房”的“记忆”

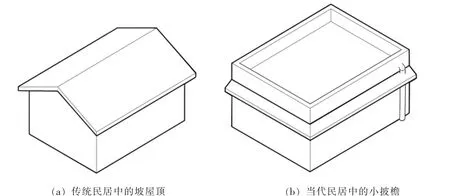

另一个例子是屋顶女儿墙外侧装饰性的小披檐。 “一颗印”传统民居中的屋顶都是坡屋顶,这是因为“中国古建筑中屋顶大多遵循排水为主、防水为辅的原则。排水主要采用科学的屋顶坡面和合理的屋面材料。”[6]《考工记》中就有对坡屋顶排水的描述:“上尊而宇卑,则吐水疾而溜远。”因此, 形 式 随 从 功 能 (Form from Function,由路易斯·沙利文提出),“传统民居”的坡屋顶形式与屋面排水的功能需求是密不可分的。但就白甸村样本而言,屋顶形式都是平屋顶,排水方式均采用雨落管进行有组织外排水。如此一来,坡屋顶的形式在这些“当代民居”中便失去了功能意义。尽管如此,在白甸村中,大量的“当代民居”还是在屋顶女儿墙的外侧加建了装饰性的小披檐,来模拟“传统民居”中坡屋顶的意向,这也是一种“记忆”(见图3)。

图3 “当代民居”中“小披檐”对“坡屋顶”的“记忆”

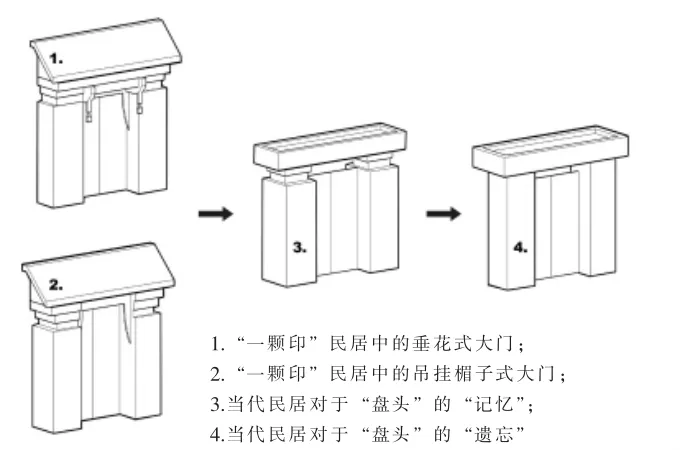

另一个例子是大门。“一颗印”传统民居中的大门,一般是“屋宇式大门”,其主要的空间特点是:以门造屋,在“倒座”上占用了一个开间来开设大门。没有“倒座”的“一颗印”民居则以 “墙垣式大门”来代替。此外,在立面形式上,通常有“垂花式”和 “吊挂楣子式”等两种做法。但无论是哪一种形式的大门,都有一个共同的特点,即大门两侧“墀头墙”之上的“盘头”先是用砖或石块层层出檐,而后再与大门的屋檐有构造连接[7]。这种做法和“斗拱”的作用类似,都是通过竖向支撑构件在水平方向上的外延,来增加屋檐的出挑。这是旧时在建筑材料和建筑技术有限的前提下,传统的建造方式所体现出来的智慧。但就白甸村的样本来看,如今的大门都是用砖混结构搭建,其屋顶上的混凝土板自身便能够解决屋檐出挑的问题,就功能而言,便不再需要传统的“盘头”了。可是在3号样本中,大门两侧门柱的顶端处依然刻意用砖层层出檐,而后再与屋顶上的混凝板进行搭接。这种看似多此一举的做法,实则也表达了“当代民居”在建造细节上对于“传统民居”的“记忆”(见图4)。

图4 “当代民居”对于“传统大门”中“盘头”的“记忆”与“遗忘”

1.2 环境影响和遗忘

与“记忆”共存的另一个特征便是“遗忘” (只有系统能够记忆和遗忘,自组织才是可能的)[4],而 “环境影响” (Environmental impact)则是导致其变化的一个重要因素。保罗·西利亚斯将这一特征总结为: “复杂系统必须应付变化的环境”,系统“必须在必要的时候能够适应性改变其结构。”[4]因此我们可以理解为:由于“环境影响”, “自发性建造”必须调整“决策”来对“变化”做出应答,在此过程中,那些无法适应环境变化的建造技术和方法逐渐消退,为新的建造技术和方法留出了空间。这种 “遗忘”的特征在白甸村的“当代民居”中表现得尤为明显。

“环境影响”包括来自于“自然环境”和“社会环境”两方面的影响。而在 “社会 环境”中,“技 术 因素”(Technological Forces)的影响对于民居形态的改变尤为明显。早在1899年,结构理性主义的支持者奥古斯特·舒瓦齐(Frangois Auguste Choisy)便在其著作 《建筑史》(Histoire de lachieture)中表明了他的观点:“建筑的本质是建造,所有风格的变化仅仅是技术发展合乎逻辑的结果。”[8]

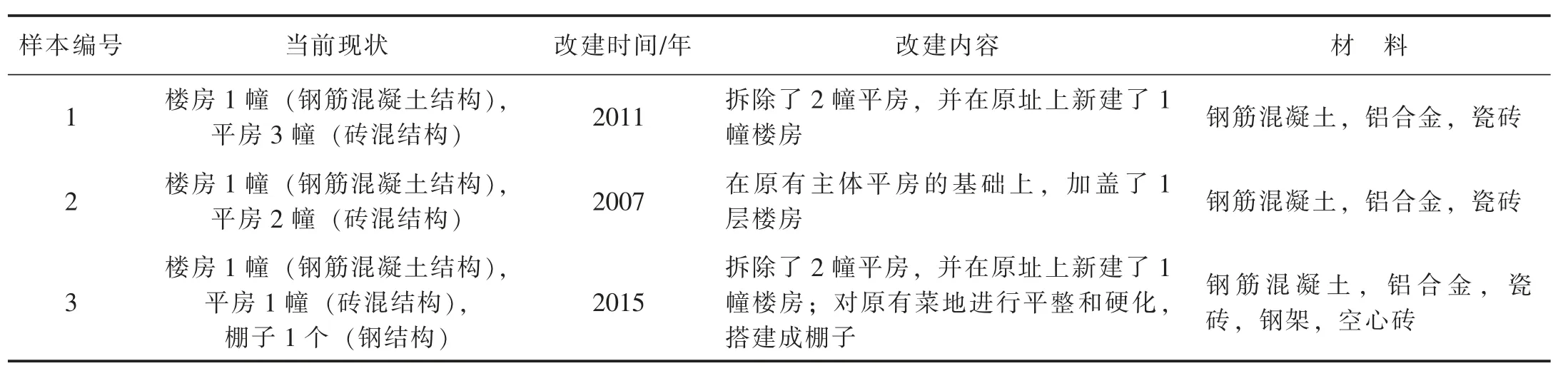

通过对白甸村中3处样本进行深入调研(见表1),我们发现“技术迭代” (Technology iteration)是引发“遗忘”的关键。下面将以1号样本为例,来阐述其过程。

表1 白甸村中3处民居样本的当前现状和改建信息

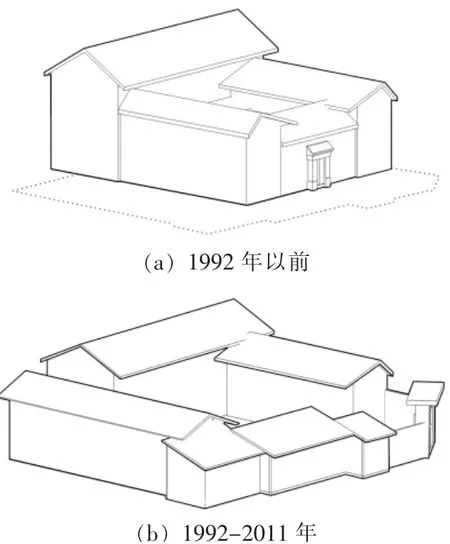

1号样本第1次大规模对民居进行重建的时间是1992年,其主要内容为:

(1)拆除宅基地上全部的老旧“传统民居” (土木结构);

(2)大致参照原有 “传统民居”的布局,新建了5幢坡屋顶的平房(砖混结构)(见图5)。

图5 1号民居样本从“土木结构”到“砖混结构”的演化

1号样本第2次对民居进行局部改建的时间是2011年,其改建内容为:

(1)拆除了1992年修建的2幢坡屋顶的平房(砖混结构);

(2)在拆除的地块上,新建了一幢“L”型的楼房(钢筋混凝土结构,主体建筑2层,局部建筑3层)(见图6)。

图6 1号民居样本第2次改造后的风貌

从 “土木结构”到 “砖混结构”,再到“钢筋混凝土结构”,1号样本在建筑主体结构上的“技术迭代”与我国建筑工业化的发展是密不可分的。不仅如此,铝合金门窗、水泥栏杆、外墙瓷砖等现代工业产品也在此过程中得到了运用。这样一来,相较于1992年 以 前 的 “传 统 民 居”而 言,2011年以后的“当代民居”在布局、尺度和形式上都发生了明显变化。

二、反思:当前民居风貌的提升改造策略

通过梳理“传统民居”和“当代民居”之间的演化关系,能够更为客观地认知“自发性建造”的内涵,并以此为基础思考其未来的演化趋势。就近20年的状况来看:我国于2005年开始推行“社会主义新农村建设”,于2017年党的“十九大”报告中提出“乡村振兴战略”, 在此期间,全国各地陆续开展了村庄改造、整治与保护等相关工作,我国相继进行了《村庄整治规划》(2013)、 《传统村落保护与发展规划》(2014)、 《美丽乡村规划》(2015)等一系列规划文本的编制。但部分地区的实施结果却值得反思。

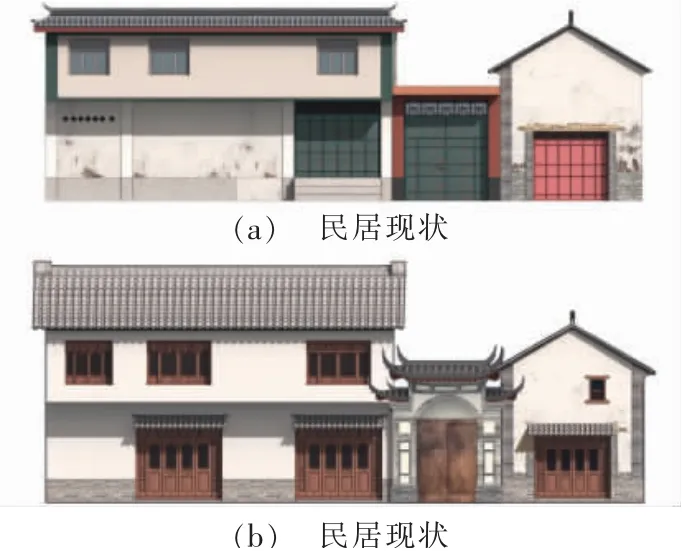

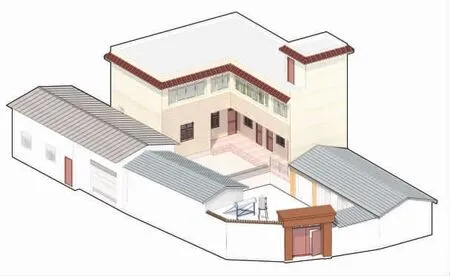

以研究团队于2019年参与编制的《大理州洱源县凤羽镇振兴村乡村振兴试点规划》为例,对于 “当代民居”的提升改造策略是:在风貌上统一回归“传统民居”(见图7)。对于这一举措的反思如下:

图7 民居风貌的提升改造案例

(1) “当代民居”由 “传统民居”演化而来,同属于 “自发性建造”,具备“自组织属性”,即 “无需外界特定指令而能自行组织、自行创生、自行演化,能够自主地从无序走向有序,形成有结构的系统。”但就当前民居风貌的提升改造策略来看,实则是一种“被组织” (Organized),即 “它的组织化,不是它自身的自发、自主过程,而是被外部动力驱动的组织过程或结果。”[9]通过 “被组织”的指令,来强行留住某种风貌的做法,即便短暂地塑造了某种地域风情,但其本身的结构却是不稳定的。

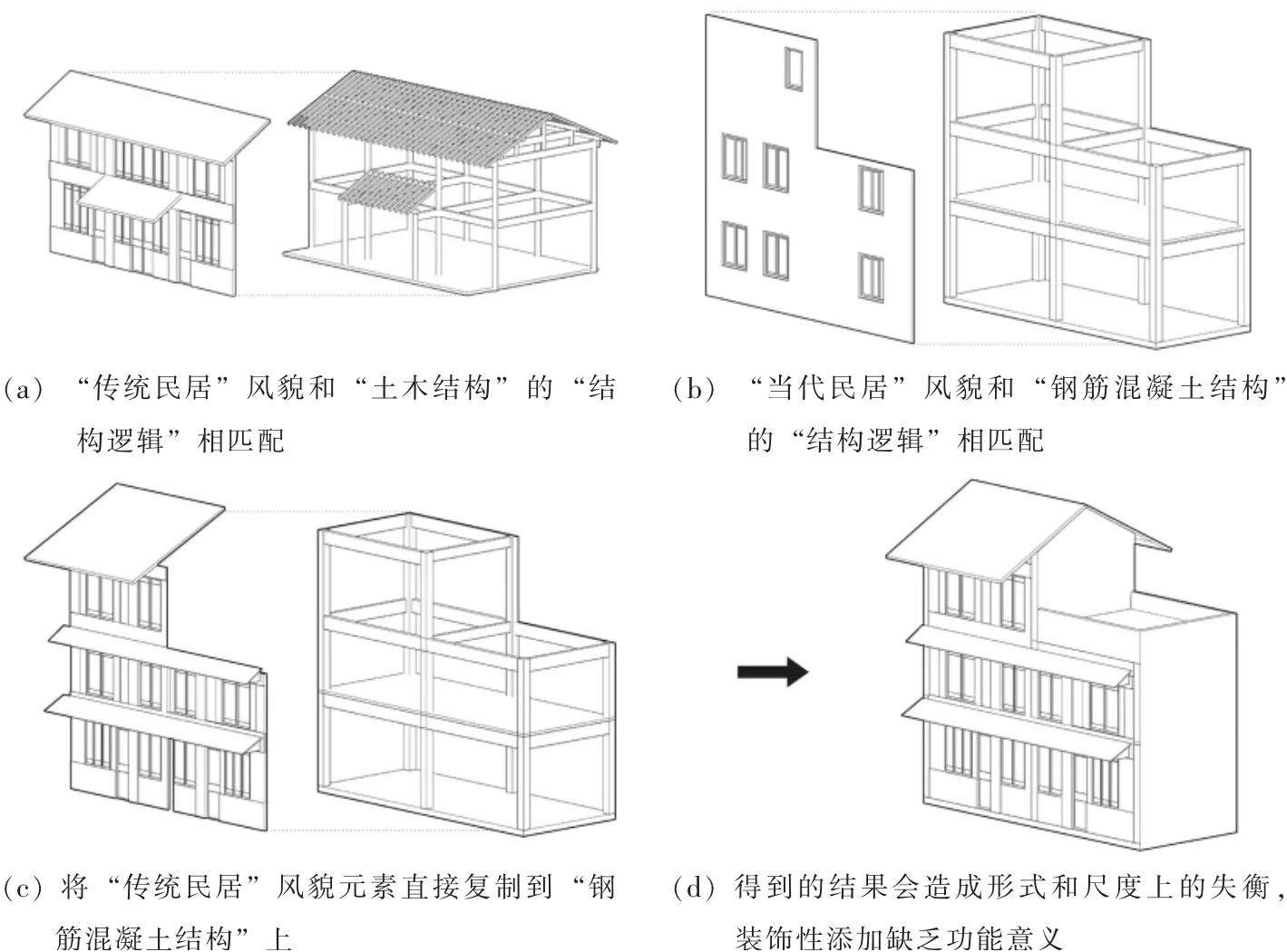

(2) “传统民居”的风貌特征是和“土木结构”的“结构逻辑”息息相关。同理, “当代民居”的风貌特征是和“砖混结构”或“钢筋混凝土因此,当“传统民居”的风貌特征被简单复制到 “当代民居”上时,其“结构逻辑”必然会产生矛盾,从而会造成尺度和形式上的失衡(见图8)。

图8 民居的“风貌特征”与“结构逻辑”之间的关系

三、推演和假设:当代民居演化趋势的一种可能

结构”的 “结构逻辑”息息相关。“结构逻辑对建筑形态的形成起决定性作用,是产生形式的决定因素。”[10]

从“自组织理论”的角度来看,“当代民居”的“自发性建造”并不完美,那是由于其“停留在一个相对较低的稳定态上”;但只要其保持“开放”,并不断地与外界有物质、能量和信息的交换,就有可能经由“成核”“成序”“涨落”[9],并最终“使得系统向较高的稳定态跃迁。”[10]下面将以白甸村中2号样本为例,来进行推演和假设。

(1)白甸村是一个城市近郊的农耕村落,它的经济作物是莲藕,因此“莲文化”成为它与城市之间的物质、能量和信息交换的媒介。以2019年为例,在《安宁市2019年乡村振兴重点项目》名单中,就包括白甸村“藕相博物馆”的建设①信息来源:https://www.sohu.com/a/338139421_120206535。;2019年8月,安宁市金方街道在白甸村启动了“莲动世界——艺术家入村创作活动”,并进行全球招募②信息来源:http://k.sina.com.cn/article_5887928088_15ef2a71802000jicc.html。;2019年9月,“安宁金方丰收节”也在白甸村举行③信息来源:https://www.sohu.com/a/342439988_391586。。

由此可见,政策扶持和社会环境对白甸村的影响是非常明显的。2号样本中的住户在接受研究团队采访时,明确表示:“将来希望将自家的民居院落改造成为餐厅和民宿。”如果这一想法落实到建筑平面上,对于“三开间”的“记忆”应该还是会得到保留,但从“居住业态”到“经营业态”的转变,则势必会在其他空间和布局上加速对“传统民居”的“遗忘”(见图9)。

图9 2号民居样本的建筑平面在演化中的“记忆”与“遗忘”

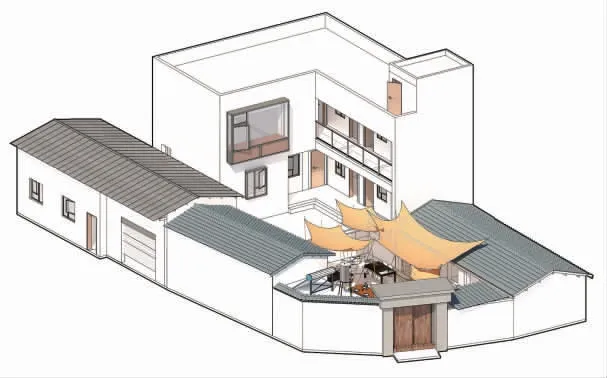

(2)2号样本中的主体建筑是一幢修建于2007年的2层楼房(钢筋混凝土结构),其屋顶女儿墙外侧有装饰性的小披檐,外墙贴瓷砖,1层为铁艺门窗,2层为铝合金门窗。当前的建筑风貌对于“传统民居”的“记忆”较少,“遗忘”更多。随着白甸村和城市之间的物质、能量和信息交换加剧,这种“遗忘”势必会更加明显。我们可以从“钢筋混凝土结构”与“现代主义建筑”之间的羁绊来推演其演化趋势。

首先,“现代主义建筑”和“钢筋混凝土结构”的诞生是密不可分的:“到20世纪20年代,建筑师已经相信钢筋混凝土的能力无比强大,整个现代建筑都将建立在这个革命性的构造过程上。科学创造了新的美学,形式完全改变了。钢筋混凝土建筑的结构和形式都与传统建筑完全不同,这一全新的建筑材料和建筑结构带来了一种全新的建筑。”[11]

于是,我们提出了一种假设:2号样本中的主体建筑会继续向着“现代主义建筑”的方向演化,例如,“与工业时代的条件和特点相适应”“主张要摆脱以前历史上过时的建筑传统所带来的束缚”“采用几何外形达成美感”等[12]。如此一来,屋顶女儿墙外侧装饰性的小披檐将被“遗忘”,落地玻璃窗和凸窗的使用,以及简约的外墙风格,将更加凸显建筑的几何性(见图10,11)。

图10 2号民居样本的现状风貌

四、结 语

对云南 “当代民居”的 “自发性建造”予以关注,并非认可其当前的形态,而是想客观地了解其生成机制,及其与 “传统民居”之间的演化关系。“自组织理论”的引入,能够更为系统地帮助我们了解“自发性建造”对于“环境影响”的应答,从而对民居的演化趋势做出判断。因为只有在了解并尊重 “自发性建造”的前提下,才能制定出相应的有效策略,来帮助其完成从“较低的稳定态”向 “较高的稳定态”跃迁,从而真正推动地区建筑的良性发展。

图11 2号民居样本的演化假设