圈内化、权力距离与腐败风险感知:基于A省职务犯罪罪犯的实证研究

李 莉,李宁卉

(中国政法大学 政治与公共管理学院,北京 100088)

一、问题提出

公共政策理论认为官员具有“政治人”与“经济人”双重假设。“政治人”假设强调官员个体是“具有利益协调能力的,追求友善合作,追求社会至善和谐”[1];“经济人假设”则强调官员个体会基于理性进行风险与收益的考量。在现实政治生活中,官员都是复杂的综合体,或者说是“政治人”与“经济人”的混合体。当官员个体在私利的驱使下损害公共利益时,就会凸显“经济人”面向。这也是很多学者在研究腐败官员行为决策时所发现的。

近年来,越来越多被曝光的腐败案件让我们发现,虽然官员在进行决策时是有风险-收益考量的,[2]但又不仅仅局限于此。例如,一位落马贪官在忏悔时说道:“看到有些领导干部权力任性,也无大碍,我为什么不能,反正法不责众,随大流而已。”[3]在一些忏悔书中也经常看到,当事人受到所在单位风气的影响进而从事腐败行为。这些现象表明,一方面官员个体在从事腐败行为时具有风险-收益感知,但另一方面却完全无惧风险。为何明知有风险却还依然敢于贪腐?就像上述案例中有的落马官员所说的“反正法不责众,随大流而已”。显然,这些腐败官员已经将个人感知的风险转移到集体中了,他们会认为个体从事腐败的风险高,但集体从事腐败的风险就没有那么高了。这实际为我们研究官员从事腐败行为的决策提出了新的问题:官员个体的风险感知与其所处的环境是否有关联?这种关联如何理解?

由此,我们希望在已有的针对官员从事腐败行为的决策动机的研究成果基础之上,更加深入地探讨官员在已经感知到了风险之后,为什么还会继续从事腐败行为。换言之,影响官员行为决策的风险感知的因素到底是什么。

二、文献梳理

人的犯罪动机取决于其对风险与收益的考量。虽然这一结论是建立在承认个体存在有限理性基础之上,但这样的结论依然会带来很多困惑。例如,个体在进行决策时是否考虑到其他因素,他所处的环境是否对其风险感知产生影响等。正由于这些困惑的出现,后期的研究者逐渐意识到社会环境的重要性。传统的经济学理性人假设等理论对于犯罪行为的解释可能更适用于冷漠社会。[4-5]在现实社会中,各种复杂的关系和人际网络充满其间,个体的犯罪行为实际会受到所处环境的深刻影响。对于以权力运作异化为核心的腐败犯罪行为更会受到环境的重要影响。

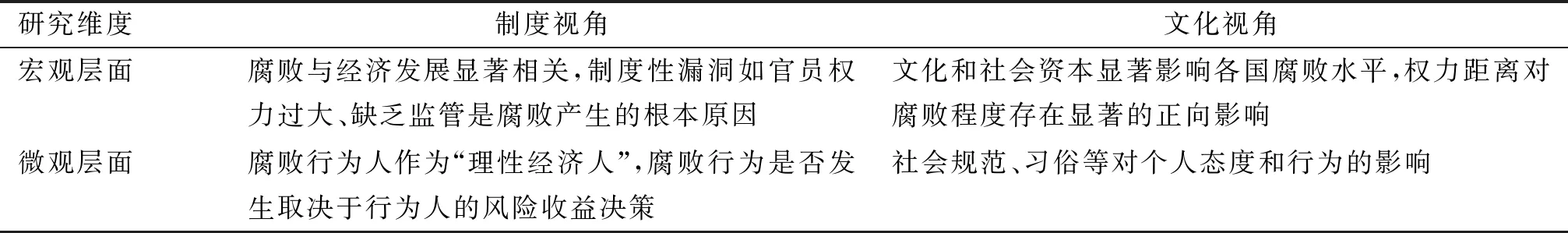

有关环境对于腐败行为产生影响的研究,学界已形成较为清晰的脉络,主要存在制度与文化两个视角的对话,在这两个视角下,研究层次具体体现在宏观与微观机制上(见表1)。从宏观层面而言,制度视角强调腐败源自于国家和社会层面的各项制度性缺陷,[6]文化视角则强调社会文化和社会资本显著影响各国腐败水平;从微观层面而言,制度视角聚焦个人行为动机等研究,文化视角重视社会规范、习俗等对个人态度和行为的影响。

表1 环境对于腐败行为的影响机制

(一)腐败行为的发生机制:宏观层面

对于腐败成因的研究一直存在制度与文化两个视角。从制度视角出发,强调制度与腐败之间复杂的面向,例如,一些学者认为腐败与经济发展之间存在正向关系,[7]另外一些学者则认为负向关系也是存在的[8-11]。

在这个脉络中,新制度主义视角又对上述制度的影响增加了一个层面,即强调个人与制度之间存在相互作用。聚焦到腐败问题的研究上,这些研究发现如果官员的自由裁量权过大,自身缺乏责任感,又独揽大权,他们往往会沦落为腐败分子。[12-13]

虽然基于制度视角的研究成果丰硕,也为理解腐败成因提供了重要的维度。但制度视角也存在较为明显的局限性。其中,最为明显的就是制度所存在的社会经济文化背景常常被忽视。[14]而这些被忽视的因素恰恰正是文化一脉所看重的,如文化、价值观、社会网络等因素。基于文化视角,有些研究表明个人会受到所处的社会环境影响,从而从事腐败行为。尤其是文化、共同价值观和个人所在的社会网络,会影响个人行为、经济运行方式以及制度和法律基础。[15]社会文化不仅会影响人们对形势或规则的看法,还会影响对可替代行为及其后果的评估。[16]文化不仅影响伦理道德,还能够影响决策过程。[17]

因此,在这一视角下,已有研究发现,文化对于腐败的影响是复杂的。例如,有学者将文化资本与文化变量相结合,试图解释价值观、社会结构与腐败之间的相互关系。研究发现,消极的社会资本(特殊信任)、高权力距离、崇尚集体主义的文化与各国的腐败水平之间呈现负相关关系。[18]汪洪艳发现,在不同权力距离文化下公众的权威取向不同会影响其对腐败的容忍态度。在高权力距离文化中,人与人之间是上下级从属关系,对上级权威的顺从是普遍的思维方式和行动逻辑,且认为是合乎情理的义务存在,相信趋从腐败不仅可以避免与权威对抗所带来的风险,还可以带来好处,从而会更愿意容忍腐败行为。[19]饶育蕾等人基于跨国数据的实证研究发现权力距离对腐败程度存在显著的正向影响。[20]这类研究对文化的解释大多是基于宏观的国家层面或跨国比较层面展开的。

(二)腐败行为的发生机制:微观层面

聚焦于微观层面,无论是制度视角还是文化视角都基于个体出发。这方面主要是从经济学视角进行了大量研究,学者们试图从经济学角度分析腐败发生的原因。其中,基于“期望效用理论”的风险决策分析最具有代表性。人类一切行为都蕴含着追求效益最优化和效用最大化的经济性动机。[4]腐败与经济人假设是分不开的,[21]腐败行为人作为“理性经济人”以寻求自身利益最大化为原则,当预期收益(期望效用)大于预期成本时,人们的腐败动机就会转化为现实行为。

美国研究发展中国家腐败问题的专家罗伯特·克利特加德[22]在对大量腐败案例进行理论分析的基础上,指出“动机”是产生腐败行为的内因。他在实证分析基础上概括出两个著名公式。其一,腐败动机=贿赂-道德损失-(被发现和制裁机会×所受处罚)>薪金+廉洁自律的道德满足感。也就是说,当腐败收益减去道德损失和惩处风险后,仍大于正常工资收入和廉洁自律带来的道德满足感时,一些人就会产生从事腐败行为的动机。其二,在腐败动机的驱使下,行为人是否可能产生腐败行为,取决于是否具备腐败的条件。腐败条件=垄断权+自由裁量权-责任制,也就是说,当官员享有较大的垄断权、自由裁量权而又无须对滥用权力的行为负责时,就具备了可能产生腐败行为的条件。腐败机会一方面是腐败动机转化为腐败行为的关键因素, 另一方面也会刺激新的腐败动机产生。腐败机会在腐败行为中发挥双重作用,使其成为决定腐败行为成败的关键因素。[23]过勇基于腐败机会的微观机制实证分析了中国经济转轨期的制度漏洞是腐败滋生的重要原因。[24]邓崧等以省部级高官为研究对象,基于理性选择制度主义理论,结合数据分析从腐败动机和腐败机会两个方面对腐败原因进行了相关解释。[25]

基于微观动机基础上的制度分析,揭示了个体行为动机的理性影响因素,但对于个体而言,其行为决策动机除了理性的风险-收益考量之外,各种社会文化要素,如组织文化、关系网络等是否亦会产生影响等就成为文化视角下微观层面的探究问题。目前,在为数不多的文献中,部分学者研究了文化和社会资本与腐败之间的关系,[18]这些研究发现文化成员间彼此依赖合情合理,并为形成关系密切的特殊群体(与权力距离大、崇尚群体主义有关) 提供有利环境,这种文化为产生违背道德准则的寻租行为提供了温床。还有学者基于社会网络理论,认为腐败者“同类相亲”是形成腐败攻守联盟的心理背景,指出腐败者们与家庭成员或具有相似教育背景与职业经历的同学、战友等形成社会资源的聚合,认为这样一来可以节省交易成本,二来可以降低风险,进而形成腐败者的团体网络。[26]

基于文化视角下的微观研究已经愈加受到重视,但这一视角下的研究尚存在一些问题:首先,虽然目前围绕腐败行为动机已经展开了较为丰富的研究,但对于个体从事腐败行为决策的研究却较少,尤其是针对其行为决策的风险感知的影响研究就更加缺乏;其次,基于关系、社会信任等展开的腐败行为研究大多是将普通人作为研究对象,对于揭示腐败犯罪行为的决策机制还缺乏以犯罪者为对象的科学而系统的实证研究。

基于此,本文试图采用实证量化分析方法,选取职务犯罪罪犯作为研究对象,从文化视角下的微观层面探讨个体从事腐败行为决策时的风险感知的影响因素。

(三)“圈内化”与权力距离

本文从文化视角的微观层面来关注个体在从事腐败行为决策时的风险感知的影响因素。对这一问题的探讨基于两个理论展开:其一是圈内化概念,其二是权力距离概念。

1.科层文化下的“圈内化”概念

科层制(又称官僚制)是马克斯·韦伯提出的概念。韦伯认为任何一种合乎需要的统治都有着合理性基础,科层制呈现出等级制的权力矩阵关系和自上而下的职务权威。在科层制组织中,人们对合法性权威的认同表现为下级对上级的自愿服从,而对上级命令的服从仅仅与形式义务有关,排除个人的价值判断。[27]

已有研究表明,科层制在中国语境下呈现出鲜明的中国文化特征。这主要体现为权力的过度集中,一把手权力过大且缺乏监管;法治缺失,制度约束刚性不足,导致公职人员在公权行使过程中深受人情关系影响,权力关系网错综复杂;[28]理性精神不足,人格化倾向明显,在官员的选拔任用上更多以领导意志为转移,官员对上级领导个人权威的尊崇超过法律权威。[29]

上述中国化特征下的科层制现象被学者概括为“圈内化”,试图用其来解释科层制“变异”以及相关的 “类型化”效应。“圈内化”理论指出心理因素是造成“圈内化”行为特点的重要原因之一,官员的个性特质大体分为三类:“偏向利己型”“偏向利他型”和“利己利他兼顾型”。相同心理动机或不同心理动机类型的官员组合成为一个“圈”。其中,“偏向利己型”与“利己利他兼顾型”结合形成的圈,极大地增加了腐败风险“圈内化”的可能性,在这样的“圈”中,官员受“圈内”文化影响,倾向于自私自利,从而加强了腐败心理,弱化了公共心理。[30]

一方面,“圈内化”科层制具有韦伯意义上一般科层制的基本特点。例如,强调上级支配下级、下级服从上级的集权式等级制度。[29]再如,在官员的业务管理与个人管理分离的制度模式下,官员的晋升加薪在绝大程度上依赖于上级,任何来自行政上级的权威命令都被视作具有正当性,并且都会得到个人的服从,从而造成合法性秩序认同的异化。[31]

另一方面,“圈内化”科层制实际是韦伯科层制与传统中国科层文化的混合体。在这种混合结构中,科层组织文化具有鲜明的等级性和服从性。文化学派认为文化影响并渗透到生活的方方面面。尽管文化具有不确定性,但作为一种潜意识的思想体系,它反映了某一特定社会的价值观、行为规范和思维方式等,并影响着人与人之间的相互关系以及个人的选择。[32]因此,中国官员的行为特征实际与其所处的科层组织及其文化密切相关。

当上述描述的中国式的混合式的科层组织文化中的等级性与服从性在实际运行中超出了其应有的规范准则外,就会呈现异化状态,如落马贪官的随大流心理。可见,我国科层组织的“圈内化”现象对于官员个体行为的影响,尤其是腐败行为的影响是值得深入探讨的问题。

2.权力距离

我国科层组织的“圈内化”现象普遍存在,但却比较难以测量。我们借用霍夫斯泰德的文化维度模式(1)对于文化的衡量较为复杂,目前已有的分别是霍夫斯泰德(Hofstede,1999)提出的四维模式和施瓦兹(Schwartz,1994)提出的七维模式。霍夫斯泰德的文化维度模式更为具体,与本研究所探讨的现象更为贴近,因此本文主要以此模式予以探讨。进行探讨,该模式基于40个国家超过12万份的问卷调查,归纳了四个维度的文化特点。这四个维度分别是权力距离、个人/群体、男性/女性、风险规避。其中,霍夫斯泰德将权力距离定义为: 组织机构中职位较低的成员对权力分配不平等的接受程度,换句话说,就是上级与下级之间的社会距离。在一个权力距离明显的社会,往往是上级决策,下属遵照执行。

显然,这一可操作的测量性概念与前文所讲的“圈内化”理论在内涵上具有高度契合性,都强调文化面向下的权力结构特征:一方面是指权力的等级性和不对等性,具体表现为个人在单位内部行事要看上级,个人依照领导意愿行事;另一方面是个体与集体的服从关系,具体表现为个人抉择服从集体,个体服从于集体文化等。这一文化维度在单位集体内部主要表现为权力不对等情况下,下级对上级、个体对集体的服从。换言之,受我国传统科层文化影响,我国科层制组织部门权力距离较大,主要体现为下级对上级的无条件服从,从而导致了官员内部形成非制度性的团体,产生“圈内化”现象。

因此,本文借用权力距离这一测量性概念来测量“圈内化”特征下的中国科层制的文化特征,以此探讨职务犯罪罪犯从事腐败行为的决策动机影响因素问题。

三、研究设计与计量模型

(一)数据来源

目前,犯罪学领域相关研究大多采用的是宏观数据分析,微观实证数据还比较匮乏。本研究采用混合研究方法,通过深度访谈和调查问卷来搜集数据,严格按照匿名原则获取数据,同时在构建腐败行为决策量表[2]的基础上,进行进一步的深入研究。本研究的数据涵盖中国三个省份监狱的职务犯罪人员,在工作人员的帮助下通过服刑人员上课学习的机会组织了本次研究的纸质问卷,最终获得有效问卷680份。本文采用SPSS和AMOS统计分析软件对相关变量进行处理和分析。

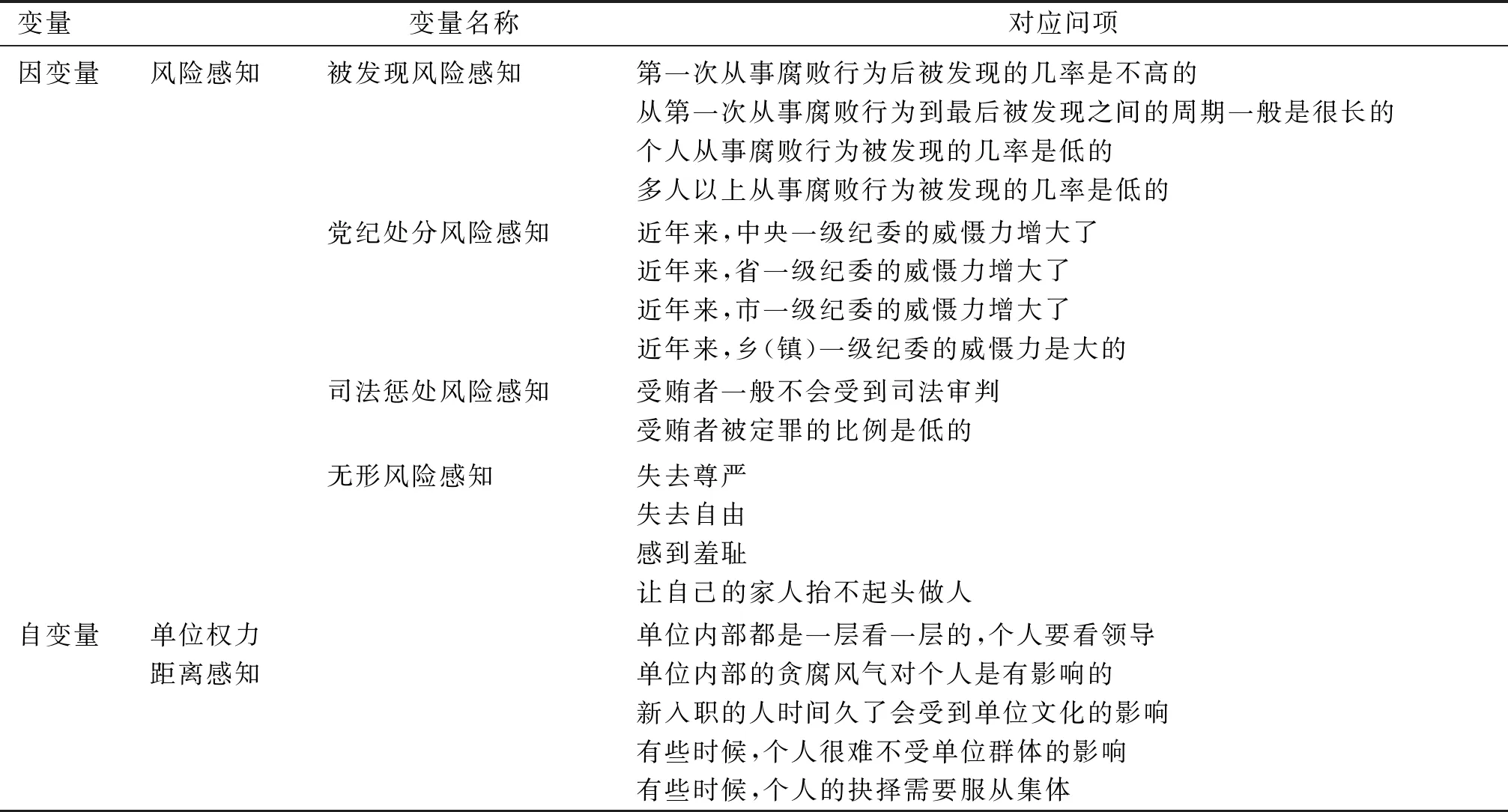

(二)变量设计

本文变量设计如表2所示,自变量是个体对单位权力距离的感知,基于前文相关理论基础,本文对权力距离感知相关题项设置,主要反映了下级官员在多大程度上服从上级官员,以及“圈内”集体文化对官员个体影响力的大小两方面。因变量为风险感知,基于学者[2]对腐败风险量表的划分,将其细分为腐败行为被发现风险感知、党纪处分风险感知、司法惩处风险感知以及道德等无形风险感知(2)笔者基于半结构化访谈,发现职务犯罪人员对于失去尊严、地位、 脸面等风险的重视,在这里被定义为无形风险。在中国这样一个具有浓厚的人情、“面子”特色的社会里,这一维度具有解释本土现象的重要价值与意义。。采用4点式李克特量表,1表示非常不同意,2表示不同意,3表示同意,4表示非常同意,同时为分析方便,对其中反向设计题目进行反向计分。

表2 变量设计

(三)研究假设

根据圈内化和权力距离理论,单位权力距离感知越明显,说明官员个体在单位集体内部越能感知到权力的等级性和不对等性,例如,受访者普遍觉得在单位内部都是一层看一层的,个人要听领导的,平时工作行事要听从上级。另外,权力距离感知越明显,个体对集体的服从性越强,受访者普遍认为在单位内个人会受到单位群体和单位文化风气的影响,个人的抉择需要服从集体。

本文试图研究在中国科层组织“圈内”文化的影响之下,对权力等级性和服从性的感知,是否会削弱官员个体对腐败风险的感知,因此,我们提出以下4个研究假设。

假设1:官员个体对单位权力距离感知越明显,对其所从事的腐败行为被发现的风险感知程度越低。

假设2:官员个体对单位权力距离感知越明显,对其所从事的腐败行为被党纪处分的风险感知程度越低。

假设3:官员个体对单位权力距离感知越明显,对其所从事的腐败行为被法律惩处的风险感知程度越低。

假设4:官员个体对单位权力距离感知越明显,对其所从事的腐败行为的无形风险感知程度越低。

四、实证结果分析

(一)样本描述统计

为保证自变量和因变量相关数据完整性,在剔除存在缺失值样本后,样本数总计625份。

表3 职务犯罪罪犯基本描述统计 (N=625)

通过对职务犯罪者的基本描述统计(见表3),可以看出,就性别分布而言, 职务犯罪罪犯全部为男性。从涉案级别来看,人数最多的是正科级,有236人(占37.8%);第二是副处级,有104人(占16.6%);第三名是正处级,有98人(占15.7%);之后是副科级,有52人(占8.3%)和科员 42人(6.7%)。教育程度显示出高学历特征,全日制大专、大学毕业270人(占43.2%);夜大、职大、电大、函大毕业或通过承认自学考试183人(占29.3%);研究生毕业或以上87人(占13.9%)。

上述基本描述统计分析表明, 本研究所调查的职务犯罪人员, 在其获罪前主要以处级及科级公务员为主;从职务领域分布上看,主要集中于县级党政机关、 国有企业与法律相关的机构等部门。

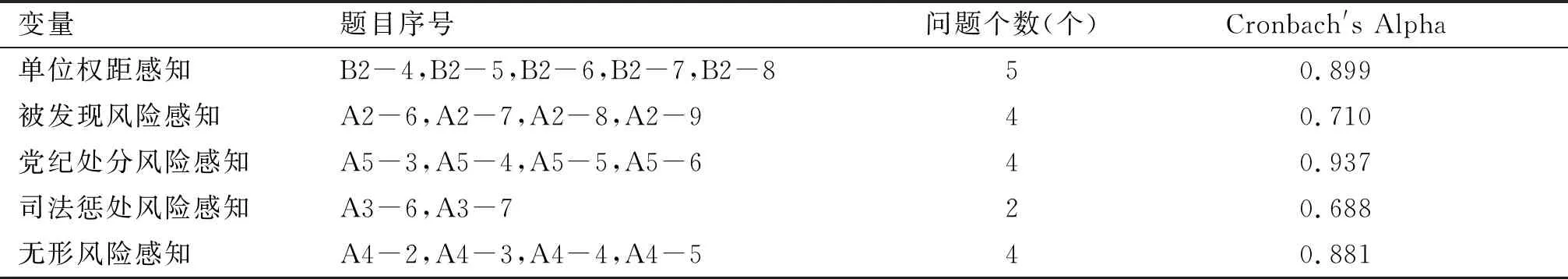

(二)信度和效度检验

1.信度分析

本文采用Cronbachα系数对各因素进行信度分析,根据以往的研究,Cronbacha 系数达到 0.6 即可,达到 0.7 较好,达到 0.8 很好。本文所有的因子信度都满足要求,具有内在一致性(见表4)。

2.效度分析

本文以探索性因子分析法验证量表的结构效度,结果显示如下。

(1)五个量表进行探索性因子分析后,公因子结构与变量设计假设结构完全符合,且保留题项均落入原有设定的构面内。

(2)五个量表公因子可解释总变差均超过50%的可接受水平。

(3)单位权距感知各题项因子负荷量为 0.786~ 0.895,被发现风险各题项因子负荷量为0.539~ 0.800,党纪处分风险量表各题项因子负荷量为0.840~ 0.955,司法惩处风险感知各题项因子负荷量均为0.875,无形风险感知量表各题项因子负荷量为 0.835~ 0.877,均超过0.5的可接受水平,说明研究量表具有良好的结构效度。

表4 可信度检验

(三)结构方程模型

1.模型拟合优度

结构方程模型(Structural Equation Modelling, SEM)通过处理和分析变量的协方差矩阵,用于分析潜在变量(latent variable)间的假设关系,是探究理论、概念之间关系和结构的统计方法,且可以同时处理多个因变量,同时处理测量题目与因子之间、因子与因子之间的关系,具有整合因子分析、路径分析和多重线性回归分析的优势。

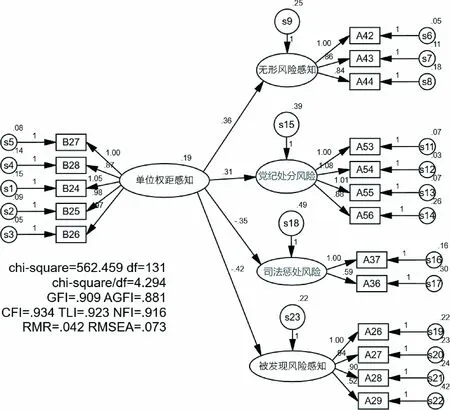

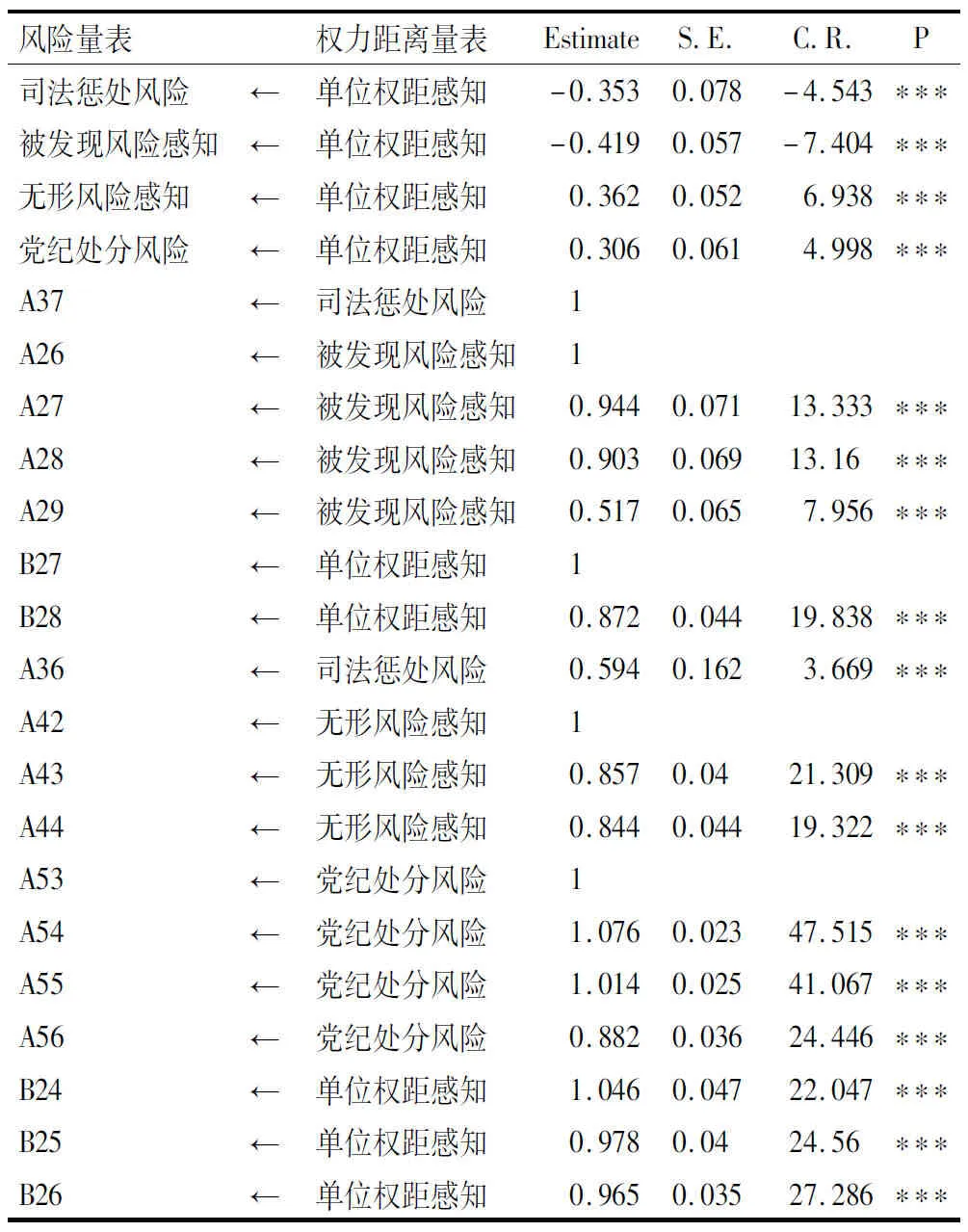

本文基于相关理论及研究设计绘制结构方程图, 通过AMOS23.0软件进行计算, 得到图1的各项参数值, 输出结果见表5。

图1 结构方程模型

本文对常用模型拟合指标[33]进行报告,对模型整体拟合优度进行说明。拟合优度指标chi-square=562.459,X2/df=4.294(小于5),GFI=0.909(大于0.9),AGFI=0.881(大于0.8可接受[34]),NFI=0.916(大于0.9),TLI=0.923(大于0.9),CFI=0.934(大于0.9),RMSEA=0.073(小于0.08可接受),均满足统计学要求,这说明本模型构建合理。

2.输出结果分析

从模型输出结果来看,受访者对单位权力距离感知与腐败被发现、党纪处分、法律惩处、无形风险感知均呈显著相关关系。其中,权力距离感知与被发现的风险感知、被法律惩处的风险感知呈显著负相关关系,与研究假设一致,假设1、3成立。

这说明,一方面,受访者对单位文化权力距离感知越大,说明受访者在单位集体内部越能感知到权力的等级性和不对等性,例如,受访者普遍觉得在单位内部都是一层看一层的,个人要听领导的,平时工作行事要听从上级,对上级权威的顺从已经成为普遍的思维方式和行动逻辑,且认为合乎情理。上级不正当的贪腐行为被认为是正当合理的,深受这种感知的影响,进而大大降低了对腐败行为可能被发现和被法律惩处的感知。另一方面,权力距离感知越大,个体对集体的服从性越强,如受访者普遍认为在单位内个人会受到单位群体和单位风气的影响,个人的抉择需要服从集体。由于对腐败行为可能被发现和被法律惩处的感知程度降低,官员个体会在上级领导的带头影响下陷入单位集体腐败,造成一把手堕落下的整个单位集体腐败窝案现象的产生。

表5 模型输出结果

受访者对权力距离的感知与其对党纪处分风险感知、无形风险感知则呈显著正相关关系,与原有假设相反,假设2、4不成立。这说明即使对所处单位权力距离感知明显,仍然感知到较高的党纪处分风险和对“面子”“尊严”等无形风险。这一发现与原有假设相反,假设2、4不成立。

那么,为何无形风险(面子)感知、党纪处分感知与权力距离感知呈现正相关呢?我们认为,一方面,受中国传统人情社会的影响,害怕失去“面子”是普遍的国人心态。尤其是公职人员,无论是在平时工作生活中,还是从事腐败行为中,对于是否会丢“面子”都会非常重视,这实际也正反映出“面子”这一独特的传统文化对于公务人员行为发生具有重要影响。

另一方面,犯罪个体在对从事腐败行为进行风险考量时,党纪处分具有巨大威慑力。党的十八大以来,高压反腐态势呈现出巨大震慑力。“纪在法前”“党纪严于国法”的惩治策略也使得官员个体对于党纪的风险感知更加敏感。此外,由于党内纪律条例相对于刑法条文规定较为宽泛,其所带来的处分的不确定性感知更强烈,(3)在本研究的相关问题调查显示,受访者认为党纪惩罚带来的不确定性高于违法惩罚。从而加深了党员干部对党纪的畏惧。

五、讨论与结语

本文试图从文化的微观视角,探讨个体腐败行为决策时风险感知的影响因素。具体而言,以权力距离为测量指标的圈内化组织文化对官员个体从事腐败行为决策时的风险感知的影响是较为复杂的。

权力距离作为圈内化理论的测量概念,它主要表现为下级对上级的权力等级性、个体对集体的服从性。中国科层制的法理性权威欠缺,人格化倾向明显,个人权威、职务权威易凌驾于法律法规的权威之上。[29]因此,权力距离这一文化测量指标虽然是基于各国经验基础之上的提炼和总结,但对于中国特有的“圈内化”科层制组织文化亦具有较好的描述性和测量性。

本文研究发现,单位权力距离感知程度与腐败被发现和被法律惩处的风险感知具有显著负相关关系。这表明在中国科层组织“圈内”文化影响下,官员在单位集体中感知到的权力距离越大,个体对上级权威也越是顺从,当这种等级性和服从性超出应有的规范准则时,个人权威和职务权威就会凌驾于法律法规的权威之上,服从上级就成为普遍的思维方式和行动逻辑,即使上级存在一些不正当的贪腐行为也会被认为是正当合理的,或是可接受的。

正所谓“上梁不正下梁歪”,一把手堕落常导致整个班子腐败,“一把手”对“圈内”文化具有关键性影响。在贪财利己型的“圈内”文化下,下级官员也会趋同化,普遍倾向于利益“共享”,从而加深了腐败从众心理效应。身处“圈内”的官员个体在深受贪腐文化影响的集体环境中,普遍认为“法不责众”,认为从事腐败行为带来的责任风险会分散,甚至会出现利益同盟。在此影响下,官员个体降低了对腐败行为可能被发现和被法律惩处的风险感知,从而加大了腐败的风险程度。而无论是腐败行为的法律惩处、党纪处分还是无形风险,都是基于被发现的基础上的后续风险,如果感知不到自身的腐败行为有被发现的风险,那么即使对其他风险有明显的感知,也会基于对前置风险的错误感知而去从事腐败行为,从而造成大量“一把手”带头下的“圈内腐败同质化”,导致单位集体腐败窝案现象的产生。

尤其重要的是,中国的五级行政层级带来的差异化在“圈内化”现象中也是存在的。已有研究发现,随着行政层级的降低,到了县级层面,人情、关系所反映的“圈内化”现象会更为明显。[35-36]本研究样本犯罪前的职位分布实际大部分来源于县级层面。因此,他们所反映出的对于“圈内化”组织文化的感知与从事腐败行为的风险感知就具有非常重要的样本意义,折射出县级层面科层制异化后形成的“圈内化”文化对于官员个体行为的重要影响。

综上所述,本文认为,以权力距离为测量指标的“圈内化”组织文化,削弱了官员个体对从事腐败行为被发现风险和法律惩处风险的感知,反映了“服从个人制度”和“圈内”不良文化对官员个体腐败心理和行为产生的影响。这一研究发现对于思考如何在“扎紧制度的笼子”的同时,对公务员进行文化层面的预防建设亦具有重要价值。习近平总书记指出:“有的地方和部门正气不彰、邪气不祛;‘明规矩’名存实亡,‘潜规则’大行其道……净化政治生态同修复自然生态一样,绝非一朝一夕之功,需要综合施策、协同推进。”[37]基于政治生态的改善实际上就是基于组织文化层面的长远性考量。在现实中只有不断改善良好的政治生态,才能使得个人所在的“圈内化”组织文化影响式微。基于个体层面所抱有的“法不责众”侥幸心理也才能得以不断纠偏,显然,这对于基层公务员建设尤为重要。