认知行为疗法对轻度抑郁症患者应对方式及生活质量的影响

黎华柱 林小珍

(江门市新会区第三人民医院,广东江门529100)

抑郁症又名抑郁障碍,其临床表现为显著而持久的悲观失落情绪,严重者甚至会出现幻觉、厌世,最终发生自残、自杀的想法或行为,同时又由于此病有着极大的复发概率,对患者造成极大的物质、精神损失[1]。笔者选取110例轻度抑郁症患者,探索认知行为疗法(CBT)对轻度抑郁症的效果,现报告入下。

1 资料与方法

1.1 一般资料:选择于2018年5月至2019年3月在本院诊治的110例抑郁症患者。纳入标准:符合轻度抑郁症诊断标准[2],汉密尔顿抑郁量表(HAMD)(17项)得分为8~17分;首次患病,年龄20~35岁;第一次接受入院治疗;患者及家属知情且同意,同时通过医院伦理委员的审核。排除标准:有药物滥用历史者;具有双相抑郁症或其它精神疾病者;患有慢性疾病者。随机数表法将患者分为对照组和观察组,各55例。对照组男27例,女28例,平均年龄为(25.54±5.12)岁;观察组男29例,女26例,平均年龄(25.68±5.25)岁。两组一般资料无统计学差异(P>0.05)。

1.2 治疗方法:对照组使用常规药物治疗,观察组采用常规药物治疗联合CBT(3次/周)进行治疗:建立良好的医护患三者关系,使患者积极参与治疗;加强患者认知能力和心理功能;减轻患者抑郁的程度;使社会适应能力增强;让患者建立自信心,获得自我幸福感。

1.3 观察指标:①生活质量综合评定问卷(GQOLI-74),包含物质生活、社会、躯体、心理功能四个维度,其中有着20个因子74个条目,得分越高表示生活质量越高[3];②应对方式问卷,共62个项目,包含6个分量表[4]。

1.4 统计学处理:运用SPSS 17.0软件对数据进行分析,计量资料采用t检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

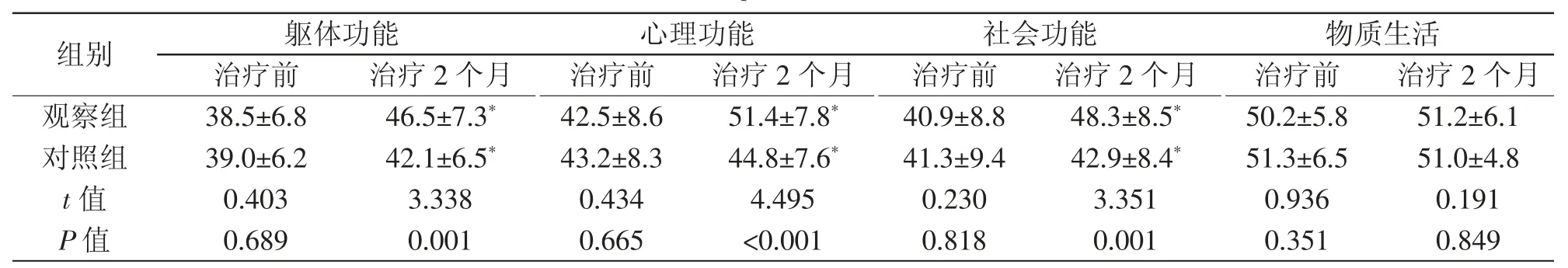

2.1 GQOLI-74得分:与治疗前对比,两组患者的物质生活基本保持不变,除此之外躯体、心理、社会功能三个维度的得分均有显著提高,且观察组升得更为明显,差异有统计学意义(P<0.05),详见表1。

表1 两组患者GQOLI-74得分对比(±s)

表1 两组患者GQOLI-74得分对比(±s)

注:除物质生活一项外其余与同组治疗前比较,*P<0.05

?

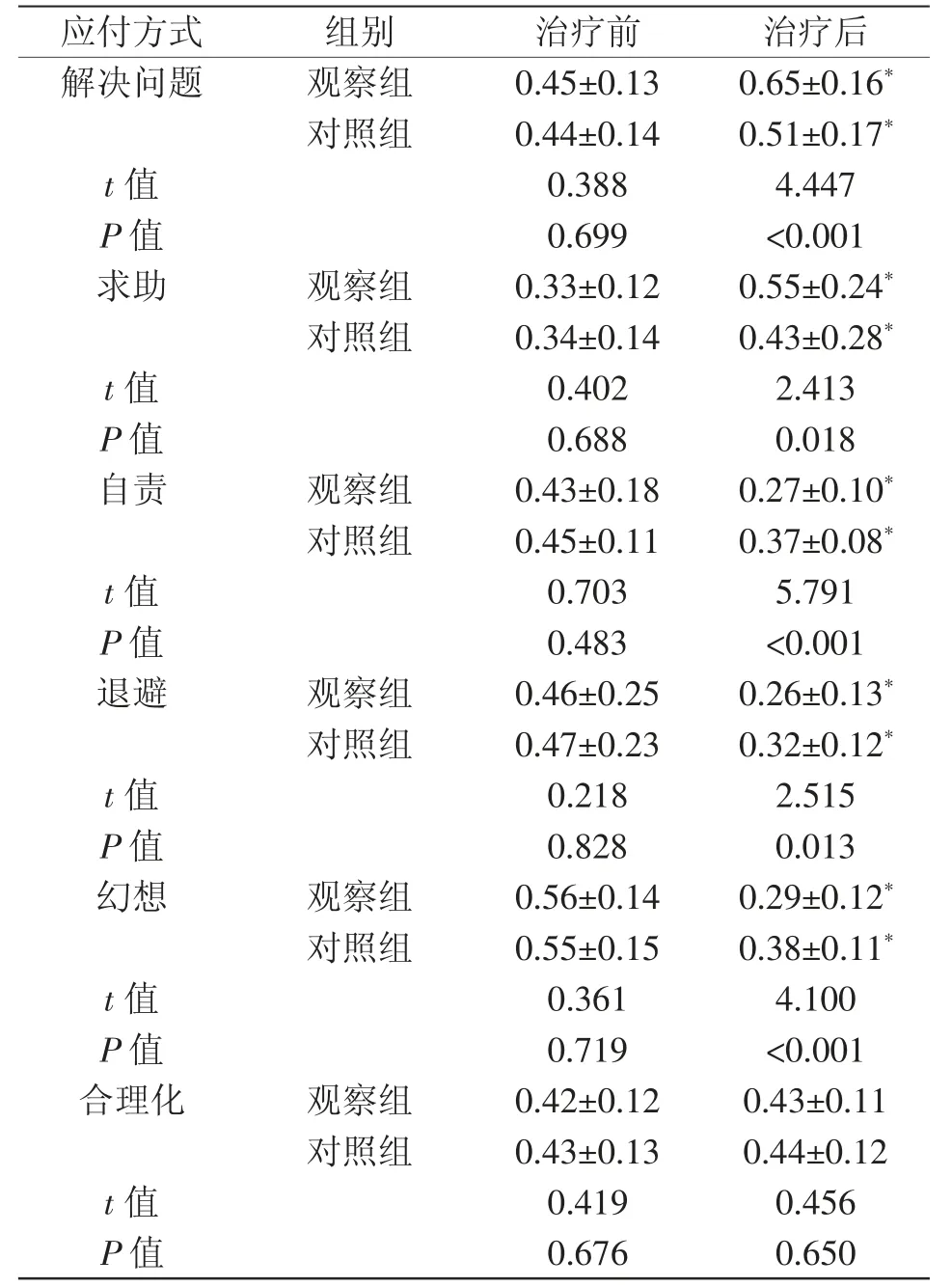

2.2 应对方式问卷得分:两组与治疗前相比,除去合理化量表,解决问题量表、求助量表得分均有明显上升,且观察组更为显著,数据有统计学差异(P<0.05);自责量表、退避量表、幻想量表得分均呈下降趋势,且观察组较之明显,有统计学差异(P<0.05),详见表2。

表2 两组患者应答方式问卷得分对比(±s)

表2 两组患者应答方式问卷得分对比(±s)

注:除合理化一项外其余与同组治疗前比较,*P<0.05

?

3 讨论

CBT是Beck于上世纪60年代提出的一种有认知取向、结构及短程的心理治疗方案,其主要针对的是焦虑症、抑郁症等相关精神疾病[4]。CBT认为治疗的着眼点不仅仅是针对情绪、行为等这些外在表现,更要分析病人的思维活动并作出相对于的策略,找出患者不合理的认知,最终通过使患者改变对人、事的认知和态度达到治疗目的。抑郁症患者在作出应对反应时,常常以消极方式为主,如面对困难时常常会有退缩的念头,极少会去主动求助解决问题,久而久之患者逐渐将自己关注社会大门之外,这就直接导致患者病情愈演愈烈,许多轻度抑郁症患者就是由于对病情的错误认知由此加重病情,引发自残、自杀等行为。本文通过对应对方式问卷和GQOLI-74干预前后变化观察,可见抑郁症患者的心理水平发生好转,患者的自责、幻想、退避问题渐渐变少,求助、解决问题逐渐增多,同时生活质量显著提高。可能与CBT不仅仅帮助患者更为直观的了解到抑郁症、理性看待病症,还能在一定程度上减少社会上心理压力,对抑制症的发生起到预防作用有关。

综上所述,对轻度抑郁症患者进行CBT治疗,有效改善了患者的生活质量,同时对患者面对问题逃避、自卑等消极的生活态度进行改变,使之融入社会,加快患者的康复进程。