食用油脂过氧化值测定影响因素的研究

◎ 黄建东,冯 涛,陶 森

(阳江市检测检验中心,广东 阳江 529500)

食用油脂在存放过程中会发生较为复杂的变化,主要是其不饱和脂肪酸受到光、热及空气等因素的影响极易出现氧化酸败现象。过氧化物是油脂氧化酸败过程中所生成的一种初级产物,通过进一步分解,生成醛类、酮类等过氧化脂类有毒物质,不但破坏了食品的风味和营养,而且对人体的健康存在一定的风险。现阶段,我国已经对各类食用油脂的过氧化值指标制定了强制标准。本文通过实验分析了试剂条件、试验条件等各种因素对油脂中过氧化值测定结果的影响。

1 材料与方法

1.1 材料与仪器

食用油脂产自广东阳江。冰醋酸、异辛烷、碘化钾、淀粉均为分析纯,购自广州试剂厂;硫代硫酸钠标准储备液,浓度为0.100 0 mol·L-1,购自深圳市博林达科技有限公司。

滴定管和其他玻璃仪器均购自天津玻璃仪器厂。

1.2 试剂配制

冰醋酸-异辛烷混合液:量取60 mL冰醋酸与40 mL异辛烷,混均匀。

碘化钾饱和溶液:称取碘化钾20 g,加入10 mL水溶解(必要时微热),冷却后确保溶液中有结晶存在,用棕色瓶存放于避光处备用。

硫代硫酸钠标准使用液:C(Na2S2O3)=0.01 mol·L-1,取10 mL硫代硫酸钠标准储备液于100 mL容量瓶中,定容稀释至刻度,临使用前配制。

淀粉指示剂溶液(5 g·L-1):将0.5 g可溶性淀粉与少量水调成糊状,溶于100 mL沸水,搅拌均匀,冷却。临用时现配。

1.3 过氧化值测定方法

准确称取一定量的油脂于碘量瓶中,加入50 mL冰醋酸-异辛烷溶液,摇匀至样品完全溶解。加入0.5 mL饱和碘化钾溶液,盖上瓶盖并轻轻振荡,在暗处放置3 min左右;取出,加30 mL蒸馏水,摇匀,立即用硫代硫酸钠标准溶液滴定析出的碘,至淡黄色消失时,添加1.0 mL淀粉指示剂,一边继续强摇振荡一边边继续滴定至溶液蓝色消失,即为终点。同时进行试剂空白实验。

过氧化值按式(1)计算。

式中,X-过氧化值,单位为mmol·kg-1;V-用于测定的硫代硫酸钠标准溶液体积,单位为mL;V0-空白试样消耗的硫代硫酸钠标准溶液体积,单位为mL;C-硫代硫酸钠标准溶液的浓度,单位为mol·L-1;m-试样的质量,单位为g[1]。

1.4 探究各因素对油脂过氧化值测定影响试验

通过改变因素变量探究称样量、碘化钾饱和溶液放置时间、环境温度、淀粉指示剂放置时间对油脂过氧化值测定影响试验。

2 结果与分析

2.1 称样量对油脂过氧化值测定结果的影响

从表1可以看出,称量的精确度越高,结果的精确度就越高。当称样量绝对相差值为0.005 g时,过氧化值重现性好,结果精确度最高,随着称量绝对相差值的逐渐增大,结果的重现性变差;当称样量绝对相差值为0.691 g最大时,其结果的精确度也最差。因此,称量时须根据样品估计的过氧化值选择称样量,只有选择适当的称样量,才能提高结果的精确度。

表1 称样量对油脂过氧化值测定结果精确度的影响表

2.2 碘化钾饱和溶液放置时间对油脂过氧化值测定结果的影响

从表2中的数据可以看出,随着碘化钾放置时间的推移,试样的过氧化值明显呈现增加的趋势。在油脂称样量相当的情况下,使用现配的碘化钾测出过氧化值结果最小;随着碘化钾放置时间的增加到30 min,过氧化值测定结果也从2.570 mmol·kg-1急剧增加到3.057 mmol·kg-1。饱和碘化钾溶液极不稳定,将会由于见光分解或者长时间放置被氧化而分解出更多的游离碘。试样反应生成的碘和已被氧化的碘化钾析出的游离碘加聚在一起,使得滴定过程中消耗的硫代硫酸钠增加而导致过氧化值结果偏高[2]。因此碘化钾饱和溶液尽量使用时现配,且不得含有游离碘和碘酸盐(取少量已配制好的碘化钾溶液,加入几滴现配好的淀粉溶液,如果显示蓝色,表明此碘化钾溶液必须更换)[3]。

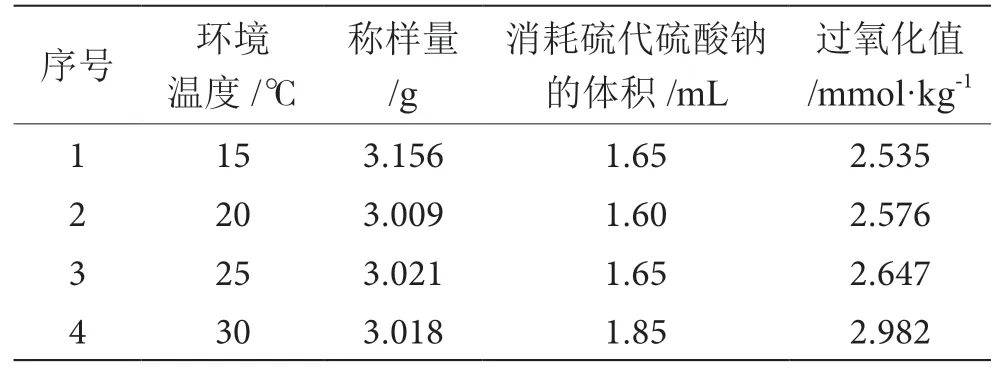

2.3 环境温度对油脂过氧化值测定结果的影响

从表3数据可以看出试验环境温度越高,油脂过氧化值的测定结果就越高。这是因为温度越高,油脂的氧化速度越快的缘故。当环境温度在15~20 ℃时,过氧化值测定结果变化不大;当环境温度到达30 ℃时,结果偏差最大。虽然国家标准没有对测定时的环境温度作具体要求,但考虑到温度的季节性差异对测定结果造成的影响,将试验时的环境温度控制在20 ℃比较适宜。

表3 环境温度对测定结果的影响表

2.4 淀粉指示剂放置时间对油脂过氧化值测定结果的影响

从表4数据可以看出随着淀粉指示剂溶液放置时间的延长,当放置至第3 d时,油脂过氧化值的测定结果明显偏低。这是因为淀粉指示剂使用时间短,易变质,对试样溶液中游离出来的碘反应灵敏度降低,溶液颜色变化减弱,使消耗的硫代硫酸钠标准滴定溶液的用量减少,造成测定结果偏低,所以淀粉指示剂溶液最好用时现配或使用前验证其灵敏度[4]。另外,也可以向淀粉溶液加入具有防腐作用的水杨酸,延长其使用时间,且不影响指示液的灵敏度和测定结果。

表4 淀粉指示剂放置时间对测定结果的影响表

3 结论

食用油脂过氧化值测定结果很容易受到外在因素影响造成数据的波动,因而在测定过程中要严格依照GB 5009.227—2016标准所规定的方法步骤进行,注意实验过程中的各个具体环节的严格控制,尽量将实验误差控制在合理范围内,才能有效避免或降低外界因素对测量结果的影响。

——硫代硫酸钠