心房电极间歇性起搏右室流出道患者一例

平嘉溜 吉亚军

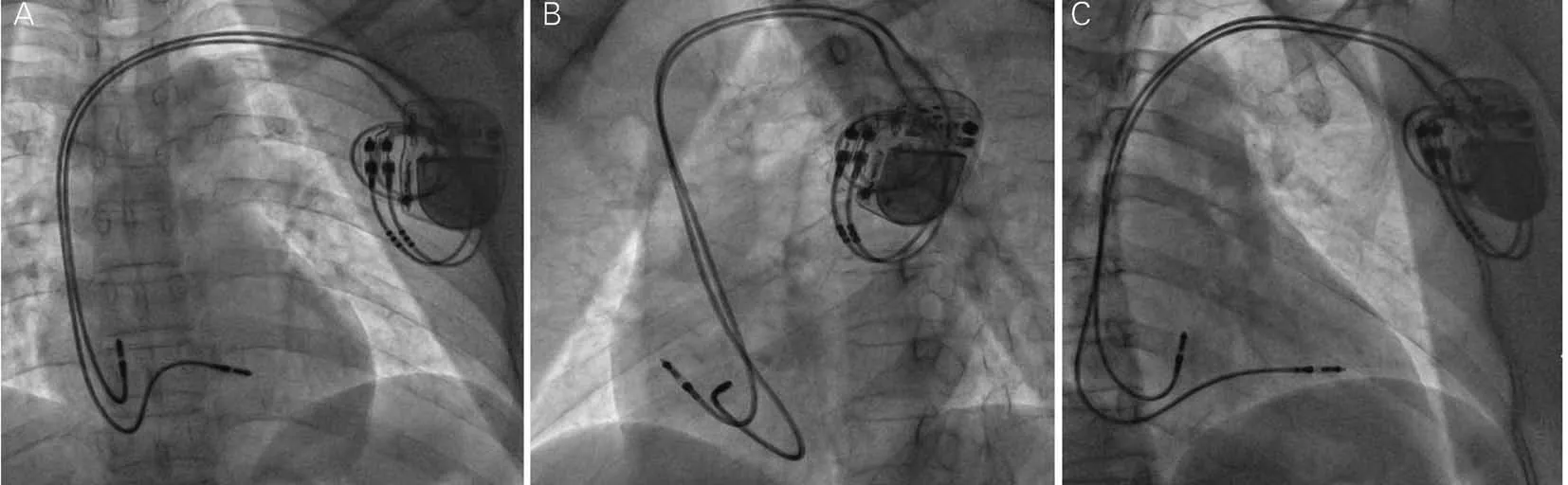

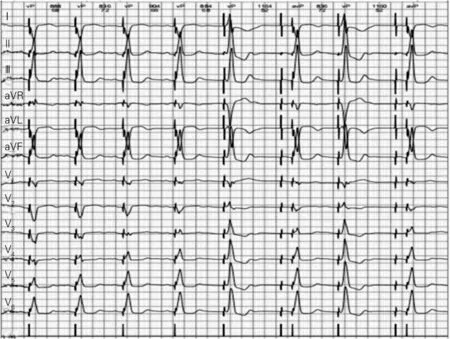

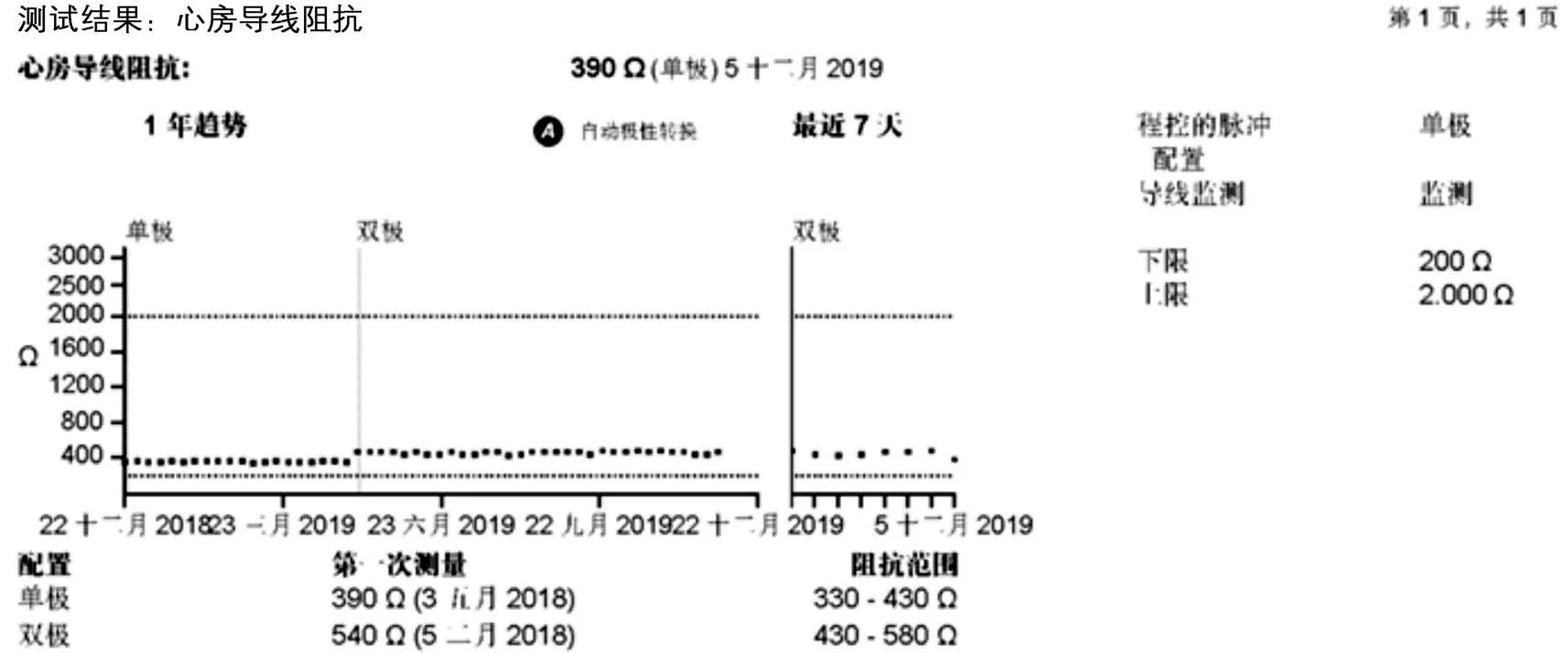

患者女性,53岁,因“反复头晕6年,阵发性意识丧失2天”入院。患者6年来反复头晕,查心电图提示Ⅲ度房室传导阻滞,多次建议行心脏起搏器植入术,患者未接受。2 天前患者活动后出现阵发性意识丧失,1 h左右恢复意识,查心电图提示Ⅱ度房室传导阻滞,频发房室交界性逸搏,动态心电图:窦性心律,二度二型房室传导阻滞,频发房室交界性逸搏及逸搏心律,平均心率56 次/分。超声心动图检查:左室舒张功能减退,(LVEF62%),二、三尖瓣轻度返流,心动过缓56次/分。植入双腔DDDR 型起搏器(型号:雅培PM2224),心房电极导线置于右心耳,心室导线置于右室中位间隔,术中测试起搏参数,心房:阈值:0.7 V/0.4 ms,感知:4.3 m V,阻抗:665Ω,心室:阈值:0.6 V/0.4 ms,感知:7.1 m V,阻抗:611Ω),术后留取正位、左前斜位(LAO)45°、右前斜位(RAO)30°影像资料(图1)。出院后患者定期来本院随诊,无头晕黑矇、无意识障碍、无胸闷心悸等不适。1年后患者常规复查12导动态心电图片段如下(图2),可见心房电极间歇性起搏心室,随即复查患者正位、LAO 45°、RAO 30°影像(图3),未见心房电极脱位,行起搏器程控检查,各项参数正常范围,心房阈值:单极0.5 V/0.4 ms,双极0.5 V/0.4 ms,感知:3.4 m V(双级),单极阻抗390Ω,双极阻抗480 Ω,起搏 比 例:14%,心 室 阈 值:1.125 V/0.4 ms,感 知:12 m V,阻抗:611Ω,起搏比例:96%)。可见心房阈值测试时可见较高电压(大于3.5 V/0.4 ms)时心房导线可稳定夺获心室(图4),心房导线阻抗趋势无明显变化(图5)。设置心房起搏电压为2.0 V,脉宽0.4 ms,动态心电图仍偶然可见心房间歇性起搏心室。

图1 患者术后三个体位影像

图2 心房电极间歇性起搏心室

图3 复查患者三个体位影像

图4 较高电压起搏可见稳定的心房电极夺获心室现象

图5 心房导线阻抗趋势图

讨论 在植入双腔起搏器的患者中,心电图中见到心房电极起搏心室的现象,首先要考虑心房电极脱位到心室或者心房导线穿孔可能。在本例报道中,可见一个既往少有报道的现象,即右房导线间歇性的起搏了右室,但心房导线起搏阈值、感知及阻抗参数正常,且一直保持稳定状态,结合胸片表现,可基本排除心房导线脱位。图2的动态心电图连续记录片段中可见单脉冲和双脉冲,两组双脉冲考虑为房室顺序起搏,起搏的房室间期(paced atrioventricular interval,PAV)=200 ms,AP(atrial pacing)脉冲往前测量1 000 ms可见单脉冲,符合起搏器默认的低限频率设置,第5、7个单脉冲考虑为AP,AP脉冲后夺获了QRS波,且形态和第1~4个VP脉冲带起的QRS波不同,可见心房电极起搏心室。同时需要排除第5、7个单脉冲为VP(ventricular pacing)脉冲,其后的QRS 波 为VP 与 自 身 下 传 QRS 波 的 融 合 波,其前有P波但通道显示不清楚。以第7个单脉冲为例,如果R7由其前P 波触发,DDD 模式下,R8 的AP 脉冲应由R7的P波触发,但实际上R8的AP与R7的QRS波前的起搏脉冲之间的间距刚好等于目前的起搏频率间期1 000 ms,可排除上述可能性,支持第5、7个单脉冲为AP 脉冲,其夺获了心室。图中为12导联动态心电图连续记录片段,第5、7个心房电极起搏的QRS波在Ⅱ、Ⅲ、aVF 导联R 波正向高大,aVL以负向波为主,呈完全性左束支阻滞形态,胸前导联移行较早,心房电极起搏部位在右室流出道靠近间隔位置。

心房电极起搏心室而无心室导线的脱位,这一现象最早由Cheng报道[1],并且指出这一现象在降低心房起搏电压时消失。Pastori等也有报道[2]在心房电极阻抗和感知功能正常,无交叉感知的情况下,心房脉冲间歇性夺获心室的现象,这种现象在心房频率较慢、心房电压较高时更常见,并且通过腔内图证实心房电极起搏了右室流出道。本例报道通过影像学前后对比和程控时心房电极感知和阻抗处于正常范围排除了心房电极脱位到心室或心房导线穿孔导致的心房电极起搏心室,通过增加心房输出电压,可见在大于3.5 V/0.4 ms时心房脉冲能够全部稳定的夺获心室(图4),而在较低电压或者工作电压下,间歇性的起搏右室流出道,推测由于右心耳与右室流出道位置邻近,可能是由于心房通道输出电压较高时,局部激动的范围更广,从而激动右室流出道。心房以较低电压工作时,可能是心脏的收缩和舒张导致心房导线所在的右心耳与右室流出道相对位置贴近,而间歇性的起搏右室流出道。

通过本例报道,提醒我们在临床工作中遇到心房电极起搏心室的现象,需要仔细分析并加以鉴别,并尽可能减少其对心脏功能的不良影响。