高频超声联合磁共振检查评价糖尿病周围神经病变的研究

徐心纯

(张家港市第一人民医院超声科 江苏 张家港 215600)

糖尿病周围神经病变(diabetic peripheral neuropathy,DPN)是指在排除其他原因情况下,糖尿病患者出现与周围神经功能障碍相关的症状,临床多呈对称性疼痛及感觉异常,且下肢症状较上肢多见[1]。一项数据调查结果表明:全世界2014年糖尿病患者已经达到3.87亿,而我国糖尿病确诊患者已经超过1亿,居世界首位,导致DPN患病率呈上升趋势。磁共振是DPN患者中常用的影像学检查方法,具有高空间分辨率,成为DPN患者重要的检查手段,能直接观察病变神经及神经支配肌肉信号改变[2];高频超声检查亦是DPN患者中常用的微创检查方法,具有操作简单、方便快捷等优点,能显示神经的结构及形态。目前,临床上对于DPN以测定神经长度为主,虽然能反映患者神经病变情况,但是远期效果不佳,难以准确地反映患者病情变化情况。神经横截面积是DPN患者常用的诊断指标,通过该指标能反映神经的直径、形态等信息,被视为是一个既可以多次重复测量的解剖点,又能较好地弥补不同患者的个体差异,其表达水平能反映患者的疾病严重程度,可指导临床诊疗。本研究以糖尿病患者为对象,通过高频超声与磁共振检查结果进行对比分析,前瞻性评估高频超声诊断糖尿病周围神经病变的可行性及可靠性,为及时诊断提供客观依据。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2018年4月—2020年6月于张家港市第一人民医院经临床诊断为糖尿病的患者146例作为对象,根据患者是否合并周围神经病变分为病例组和对照组。病例组患者62例,男36例,女26例,年龄35~82岁,平均(53.98±6.46)岁;糖尿病病程1~16年,平均(10.39±3.21)年;DPN病程1~5年,平均(3.23±0.52)年;体质指数(body mass index, BMI)19~27 kg/m2,平均(23.23±2.61)kg/m2;对照组患者84例,男45例,女39例,年龄34~83岁,平均(54.07±6.51)岁;糖尿病病程1~15年,平均(10.43±3.27)年;BMI 18~29 kg/m2,平均(23.32±2.66)kg/m2。

1.2 纳入、排除标准

纳入标准:(1)所有患者均符合糖尿病诊断标准,均经连续血糖测定确诊;(2)DPN参考《中国2型糖尿病防治指南》中有关标准[3];(3)患者均完成高频超声、磁共振检查,且患者具有完整的基线资料与随访资料[4];(4)患者均知情并签署知情同意书。

排除标准:(1)合并精神异常、其他原因引起的周围神经病变者(如:脑梗死、颈椎及腰椎病变等);(2)伴有严重动静脉血管性疾病及化疗药物引起的神经毒性者[5];(3)存在磁共振检查禁忌证。

1.3 方法

两组患者入院后均分别行高频超声检查及磁共振检查,告知患者检查过程中的注意事项,提高患者检查配合度、依从性,具体方法如下。

1.3.1 高频超声检查 采用飞利浦EPIQ5彩色多普勒高频超声诊断仪对患者进行检查,探头频率为7.5 MHz。(1)胫神经:患者坐于检查床上后屈膝,足底平放于检查创后足跟部轻度内收,足尖轻度外旋,将高频超声探头放置在内踝处,清晰显示三血管切面后位于三血管侧后方即为胫神经横切面,于该切面完成胫神经左右径、前后径及横截面。(2)腓总神经:在高频超声探头能清晰的扪及腘窝部位及股二头肌腱后,调整探头部位将其放置在内侧,沿着股二头肌腱外八字斜切,并到达腓骨小头下方,清晰显示肺总神经长、短轴。(3)神经CSA测量:采用面积描记法完成两组神经CSA,将探头垂直于神经,最佳最准确、最大面积的CSA;对于高频超声下神经横断面为类圆形或椭圆形,外缘呈高回声,为神经外膜,采用连续描记法沿着神经外膜内源勾勒出神经横断面形态,自动完成CSA的计算。为了获得准确的测量结果,所有操作均完成3次测量,取平均值。

1.3.2 MRI检查 (1)检查方法:所有患者高频超声检查完毕后,对患者行MRI检查,采用西门子MR扫描仪对患者进行检查。采用12通道的膝关节专用线圈对患者下肢关节进行扫描,扫描范围:上下范围包括股骨中下段到腓骨头处,左右包括整个膝关节,使得扫描定位像上的图像上含有坐骨神经下段到腓骨头处腓总神经。扫描序列包括:右膝关节T1WI、T2WI、T2WI/FS序列轴位扫描。(2)图像后处理。将MRI获得的数据和图像传输到后处理软件中,并在T1WI序列上,选择坐骨神经移行为腓总神经和胫神经层面为测量点,完成胫神经、腓总神经长径、横截面积,连续完成3次测量。感兴趣区域(ROI)应包括整根神经。比较两组高频超声测量神经横截面积、磁共振下胫神经长径、胫神经横截面积、腓总神经长径及腓总神经横截面积。

1.3.3 加入神经电生理检查方法 采用美国Viking Quest肌电图仪对患者行NCV、SSR检测。检测时患者保持清醒,并在安静、无干扰环境平卧,室温保持22~24℃,皮肤保持32℃,采用表面电极记录。NCV为检测胫神经及腓总神经。记录运动和感觉神经传导速度、末端潜伏期及波幅。而SSR为将记录电极与参考电极,并将其放置在左右两侧手心、足心、手背与足背,并放置地电极放置在电极与刺激电极之间,触及腕部正中神经,设定刺激强度为20~30 mA,时程为0.1~0.2 ms,带通为1 Hz~100 Hz,连续完成10 s分析,灵敏度为0.5~1.0 mV/cm,连续刺激2次,间隔1 min。

1.4 统计分析

2 结果

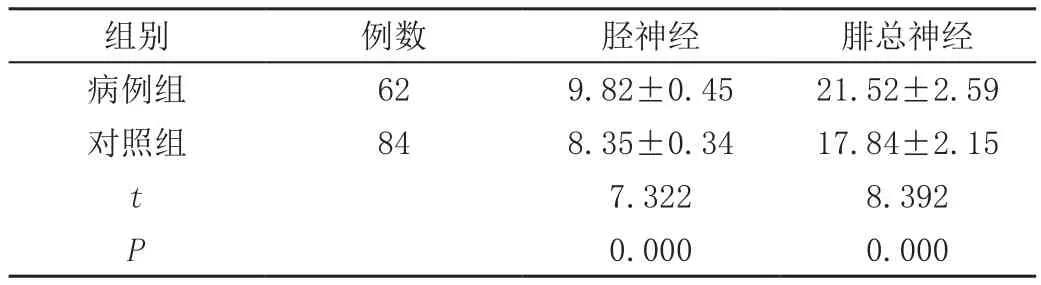

2.1 高频超声在DPN患者中的诊断价值

146例糖尿病患者经高频超声检查糖尿病周围神经病变53例,磁共振检查糖尿病周围神经病变56例,两种检查方法具有高度一致性(Kappa值为0.784)。病例组患者胫神经及腓总神经横截面积均显著大于对照组(P<0.05),见表1。典型病例高频超声图像结果见图1。

表1 高频超声在DPN患者中的诊断价值(,mm2)

表1 高频超声在DPN患者中的诊断价值(,mm2)

组别 例数 胫神经 腓总神经病例组 62 9.82±0.45 21.52±2.59对照组 84 8.35±0.34 17.84±2.15 t 7.322 8.392 P 0.000 0.000

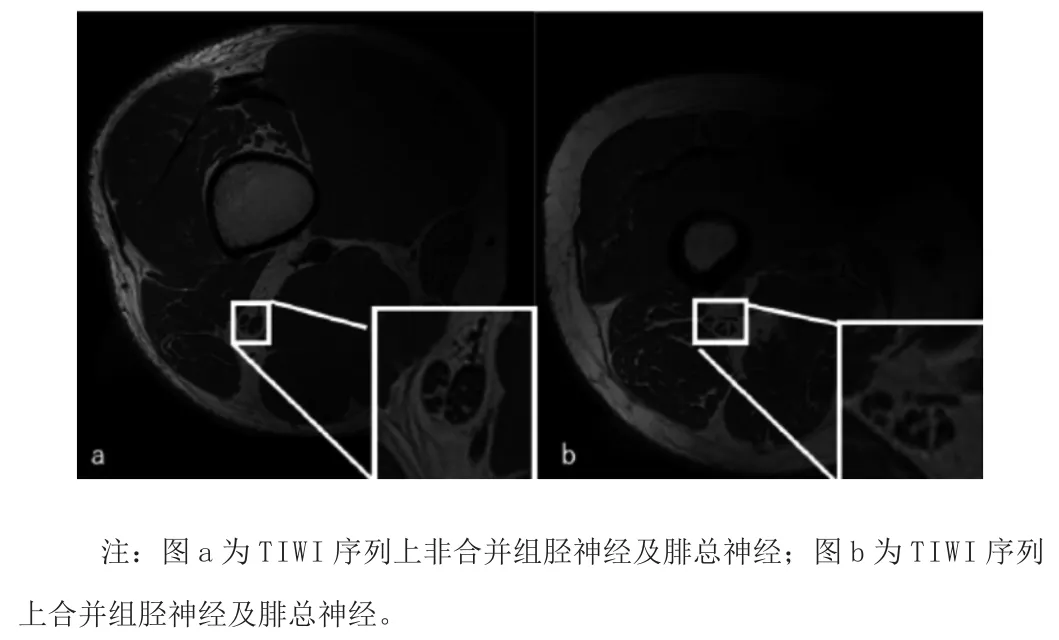

图1 典型病例高频超声图像结果

2.2 磁共振检查在DPN患者中的诊断价值

病例组磁共振检查下胫神经长径、胫神经横截面积、腓总神经长径、腓总神经横截面积均显著高于对照组(P<0.05),见表2和图2。

表2 磁共振检查在DPN患者中的诊断价值()

表2 磁共振检查在DPN患者中的诊断价值()

腓总神经横截面积/mm2病例组 62 7.44±1.02 29.68±4.35 6.63±0.42 21.59±3.23对照组 84 6.85±0.79 25.32±3.13 5.54±0.41 16.95±2.17 t 8.992 5.491 7.424 6.229 P 0.000 0.000 0.000 0.000组别 例数胫神经长径/mm胫神经横截面积/mm2腓总神经长径/mm

图2 典型病例磁共振检查结果

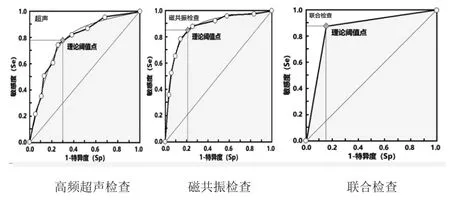

2.3 高频超声联合磁共振检查在DPN患者中的诊断效能

为了进一步分析高频超声联合磁共振检查在DPN患者中的价值,本研究绘制ROC曲线,并从ROC曲线中获得AUC值、灵敏度及特异度等参数,结合公式灵敏度=真阳性人数/(真阳性人数+假阴性人数)×100%。正确判断病人的率。特异度=真阴性人数/(真阴性人数+假阳性人数)×100%。正确判断非病人的率。阳性预测值=真阳性例数/(真阳性例数+假阳性例数)×100%;阴性预测值=真阴性例数/(真阴性例数+假阴性例数)×100%进行计算,结果表明:高频超声联合磁共振检查在DPN患者中诊断灵敏度和特异度均高于单一高频超声、磁共振检查(P<0.05),见表3和图3。

表3 高频超声联合磁共振检查在DPN患者中的诊断效能

图3 不同检查方法ROC曲线

3 讨论

近年来,高频超声联合磁共振检查在DPN患者中得到应用,且效果理想。本研究中,病例组患者胫神经及腓总神经横截面积均显著大于对照组(P<0.05),说明DPN患者伴有神经横截面积增大,能反映患者的疾病严重程度,指导临床治疗。高频超声是DPN患者常用的检查方法,借助高频超声能确定受损神经的部位,了解胫神经及腓总神经纤维的密度变化情况,从而能了解患者病情严重程度。磁共振检查亦是DPN患者中常用的检查方法,能发现病变神经的形态与信号的改变。其中,基于T2成像的MRN成像技术能根据周围神经内部的不同类型的水、超微结构及低蛋白的神经内膜等流动变化,了解神经的变化情况,能显示神经病变的显微结构。当神经发生病变时,由于神经内组织水的含量及再生髓鞘增加,将会引起T2WI信号变化。临床上,将高频超声联合磁共振检查用于糖尿病周围神经病变患者中能发挥不同检查方法优势,帮助患者早期确诊,指导临床治疗。本研究中,ROC曲线结果表明:高频超声联合磁共振检查在DPN患者中诊断灵敏度和特异度均高于单一高频超声、磁共振检查(P<0.05),提示高频超声联合磁共振检查用于糖尿病周围神经病变患者中能获得较高的诊断效能。

综上所述,高频超声联合磁共振检查用于糖尿病周围神经病变患者中能显示受累神经结构变化,且二者联合检查能获得较高的诊断灵敏度,为临床诊提供参考依据,值得推广应用。