脂肪肝CT定量在患者肝功能及疗效评估中的实验研究

陈 玮

(德州市陵城区人民医院CT室 山东 德州 253500)

不合理饮食习惯等因素的影响导致脂肪肝发病率不断上升,脂肪肝已成为严重影响人们健康的疾病类型,早期诊治对阻止其进展和改善预后十分重要[1]。CT检查是一种安全、无创的检查方式,通过量化诊断的方式,可以对脂肪肝患者实施定量诊断和分度。另外,在脂肪肝的临床治疗过程中进行CT定量检查,还可以对相应的治疗效果进行客观的定量评价。本研究对脂肪肝CT定量在患者肝功能分析及疗效评估中的应用效果进行了探讨。

1 资料与方法

1.1 一般资料

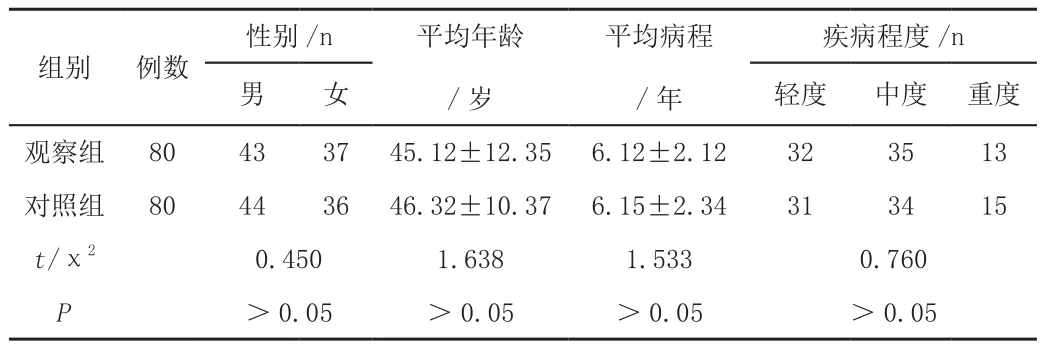

选取2019年12月—2020年12月我院160例脂肪肝患者,纳入标准:(1)患者均具有齐全的病历资料;(2)均符合脂肪肝的诊断标准;(3)患者均知情同意并签署知情同意书。排除标准:(1)合并恶性肿瘤者;(2)合并免疫系统疾病者;(3)合并血液系统疾病者。其中男性87例,女性73例,年龄18~52岁,平均(45.25±11.15)岁,随机均等分组,常规治疗组(常规组)80例,常规治疗联合清肝方治疗组(联合组)80例。治疗前后,分别对患者实施CT定量检测。对两组患者的性别比例和平均病程等基本资料比较差异均无统计学意义(P>0.05)。见表1。

表1 两组患者临床资料分析

1.2 方法

常规组80例实施常规治疗,联合组80例联合实施清肝方治疗。治疗前后,分别对患者实施CT(西门子医疗器械有限公司生产的SOMATOM Definition AS)定量检测。上腹部CT平扫检查对肝脏和脾脏CT值进行检测,将肝/脾CT值比值计算出来。

1.3 观察指标

(1)肝CT值、肝/脾CT比值;(2)血脂相关指标。治疗第2 d、2月采集血液标本送检,采用南京基蛋生物科技有限公司生产的PUZS-300型全自动生化分析仪对血胆固醇(TC)、血三酰甘油(TG)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)水平进行测定;(3)肝功能相关指标。包括谷草转氨酶(AST)、谷丙转氨酶(ALT)[2]。

1.4 统计学方法

2 结果

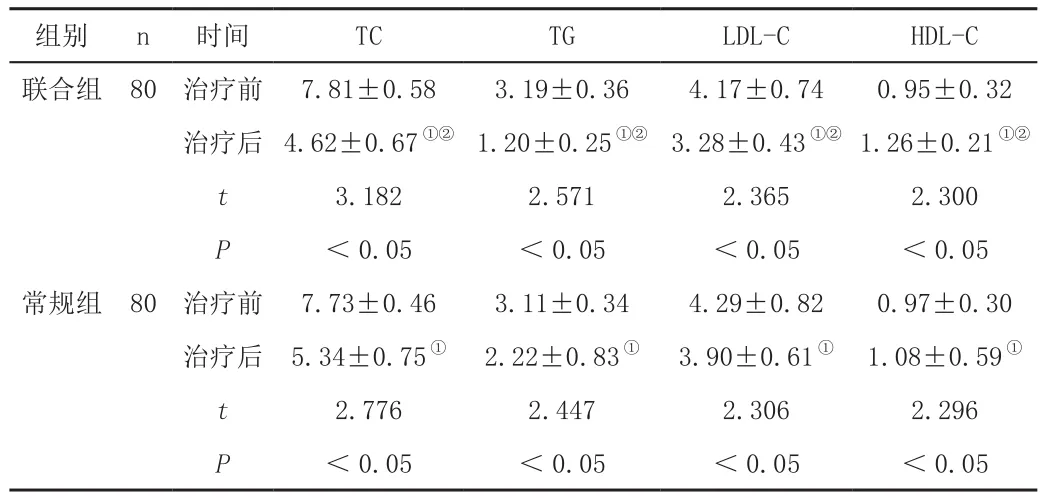

2.1 两组患者治疗前后血脂变化情况比较

与本组治疗前相比,两组血脂水平各项指标均得到显著的改善,且治疗后的组间比较结果也存在统计学差异(P<0.05),见表2。

表2 两组患者治疗前后血脂变化情况比较(,mmol/L)

表2 两组患者治疗前后血脂变化情况比较(,mmol/L)

注:与本组治疗前比较,①P<0.05;与常规组比较,②P<0.05。

组别 n 时间 TC TG LDL-C HDL-C联合组 80 治疗前 7.81±0.58 3.19±0.36 4.17±0.74 0.95±0.32治疗后 4.62±0.67①② 1.20±0.25①② 3.28±0.43①② 1.26±0.21①②t 3.182 2.571 2.365 2.300 P <0.05 <0.05 <0.05 <0.05常规组 80 治疗前 7.73±0.46 3.11±0.34 4.29±0.82 0.97±0.30治疗后 5.34±0.75① 2.22±0.83① 3.90±0.61① 1.08±0.59①t 2.776 2.447 2.306 2.296 P <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

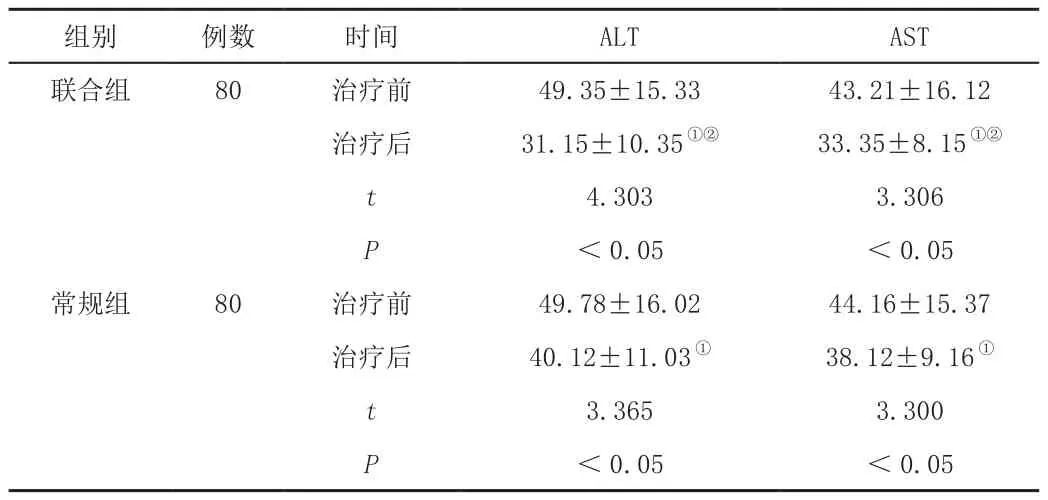

2.2 两组患者治疗前后肝功能变化情况比较

两组患者治疗后的ALT、AST水平均显著低于治疗前(P<0.05);治疗前,两组患者的ALT、AST水平之间的差异均不显著(P>0.05),治疗后,观察组患者的ALT、AST水平均显著低于对照组(P<0.05)。见表3。

表3 两组患者治疗前后肝功能变化情况比较(,U/L)

表3 两组患者治疗前后肝功能变化情况比较(,U/L)

注:与本组治疗前比较,①P<0.05;与常规组比较,②P<0.05。

组别 例数 时间 ALT AST联合组 80 治疗前 49.35±15.33 43.21±16.12治疗后 31.15±10.35①② 33.35±8.15①②t 4.303 3.306 P<0.05 <0.05常规组 80 治疗前 49.78±16.02 44.16±15.37治疗后 40.12±11.03① 38.12±9.16①t 3.365 3.300 P<0.05 <0.05

2.3 两组患者治疗前后CT定量检测结果比较

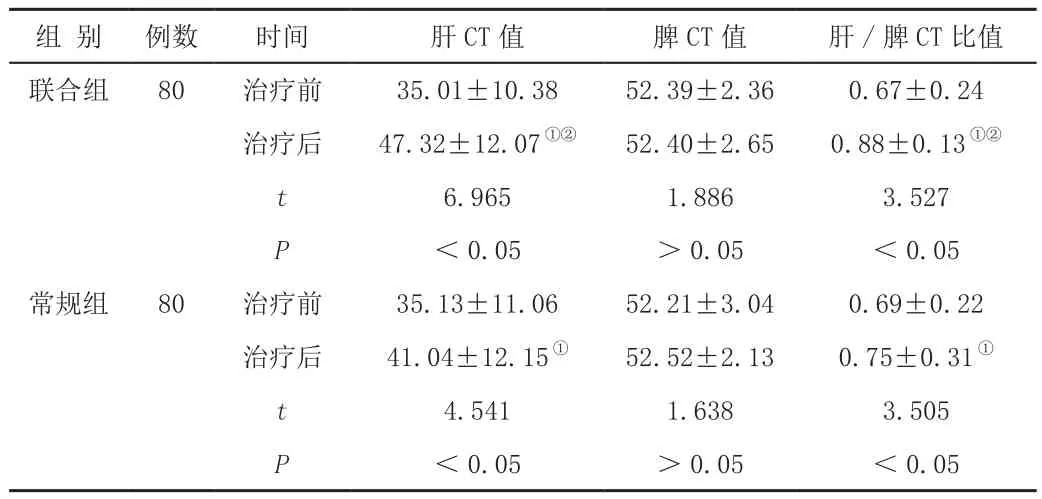

两组患者治疗后的肝CT值、肝/脾CT比值均显著高于治疗前(P<0.05);治疗前,两组患者的肝CT值、肝/脾CT比值之间的差异均不显著(P>0.05),治疗后,观察组患者的肝CT值、肝/脾CT比值均显著高于对照组(P<0.05),但两组患者治疗前后的脾CT值之间的差异均不显著(P>0.05)。见表4。

表4 两组患者治疗前后CT定量检测结果比较()

表4 两组患者治疗前后CT定量检测结果比较()

注:与本组治疗前比较,①P<0.05;与常规组比较,②P<0.05。

组 别 例数 时间 肝CT值 脾CT值 肝/脾CT比值联合组 80 治疗前 35.01±10.38 52.39±2.36 0.67±0.24治疗后 47.32±12.07①② 52.40±2.65 0.88±0.13①②t 6.965 1.886 3.527 P<0.05 >0.05 <0.05常规组 80 治疗前 35.13±11.06 52.21±3.04 0.69±0.22治疗后 41.04±12.15① 52.52±2.13 0.75±0.31①t 4.541 1.638 3.505 P<0.05 >0.05 <0.05

3 讨论

中医角度,脂肪肝可归入肝痞等范畴[3]。肝经血络受阻,气化失常。同时,受到患者自身不良心理和情绪状态等因素的影响,会进一步加重病情,导致患者体内出现水湿不化以及脾失健运等情况[4]。久而久之,便会在患者体内成痰成浊,并随着气血的运行影响周身。最终,停滞于肝,导致疾病的发生。而通过联合实施清肝方治疗,全方具有清肝、利湿,且不伤正的功效,可以发挥出活血化瘀降血脂的作用[5]。本研究结果表明,与本组治疗前相比,两组血脂水平各项指标均得到显著的改善,且治疗后的组间比较结果也存在统计学差异(P<0.05)。且经不同的治疗之后,两组患者的肝功能均得到显著的改善,且观察组的改善效果更为显著(P<0.05),即提示经综合性治疗之后,可以获得更为理想的治疗效果。

临床对脂肪肝患者实施检查的过程中,CT检查是一项十分重要的定量评价检查手段。检查过程方便、快捷、安全、无创,通过临床定量诊断,可以为脂肪肝患者的病情诊断以及治疗方案制定等提供较为客观和准确的诊断信息。诊断过程中,中华医学会肝脏病学分会推荐,可以将肝/脾CT比值法作为标准,具有良好的量化效果。本次研究中,经CT定量检查也发现,两组患者治疗后的肝CT值、肝/脾CT比值均显著高于治疗前(P<0.05);治疗前,两组患者的肝CT值、肝/脾CT比值之间的差异均不显著(P>0.05),治疗后,观察组患者的肝CT值、肝/脾CT比值均显著高于对照组(P<0.05)。即提示综合治疗模式下,可以获得更好的治疗效果。同时,研究结果也证实,临床治疗中,通过对脂肪肝患者实施CT定量检测,可以及时地对患者的肝功能变化情况以及临床疗效予以客观分析与评估。

综上所述,通过本次研究可以初步证实,通过对脂肪肝患者实施CT定量检测,可以对患者的肝功能变化情况以及临床疗效予以客观分析与评估。