低剂量螺旋CT扫描在新生儿头部检查中的应用

唐万龙

(青海省西宁市第三人民医院放射科 青海 西宁 810005)

随着CT技术的不断发展,在临床医学影像诊断中的应用也越来越广泛,螺旋CT为临床新生儿头颅检查的常用手段之一,诊断新生儿脑部疾病敏感度及准确度较高。但在实际CT检查中,诊断准确性是依据于图像的曝光率及分辨率等指标,诊断准确性越高,相对来说其辐射剂量也会越高,对于新生儿来说存在较大潜在健康威胁[1]。因此临床对于CT检查的辐射剂量问题研究越来越多,在保证CT图像质量的前提下,如何减少新生儿辐射剂量。相关研究提出可应用低剂量螺旋CT扫描,降低辐射剂量[2]。但是对于低剂量CT扫描应用效果还有待进一步探讨,具体报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取本院2018年9月—2020年9月进行头部检查的140例新生儿,均采用颅脑螺旋CT检查,随机分为两组各70例。低剂量组男36例,女34例,出生日龄2~23 d,平均(11.47±2.36)d;其中足月儿54例,早产儿16例。正常剂量组男37例,女33例,出生日龄3~22 d,平均(11.34±2.41)d;其中足月儿53例,早产儿17例。两组新生儿资料对比无统计学差异(P>0.05)。

纳入标准:(1)均为新生儿(出生日期≤28d);(2)新生儿家属陪同,并同意本研究。

排除标准:(1)新生儿存在药物过敏或哮喘等过敏性疾病;(2)合并重度甲亢、心源性休克、肝肾功能衰竭者;(3)家属不配合。

1.2 方法

两组均行均采用颅脑螺旋CT(西门子64排螺旋CT)检查,观察组给予低剂量扫描,操作如下:待新生儿自然或镇静入睡后实施CT检查,调整扫描参数为管电压120 kV,层厚、层间距均为5 mm,窗位/窗宽(35 HU/90 HU),旋转时间2 r/s,管电流75 mAs,将新生儿体位调整为仰卧位,头部先进,采用头颅连续扫描,扫描时间为4 s,按照标准重建算法,记录加权CT剂量参数相关研究指标。对照组给予正常剂量扫描,其余扫描参数及操作同上,管电流为150 mAs。经过螺旋CT扫描后获得颅脑图像传至处理工作站,并由三位医师共同判断图像质量及阅片。

1.3 观察指标

观察螺旋CT图像质量、扫描相关指标。图像质量:参照《CT检查技术学》[3]中的评估标准,根据图像层次、伪影、噪声、空间及密度分辨率等方面,三位医师评估后统一评定。图像质量分级标准如下:①优质:图像层次及解剖结构清晰分明,颗粒较为均匀,不存在影像伪影、细小亮点等。②良好:图像质地较为均匀,但细腻度不够理想,层级及解剖结构较为清晰,且影像基本无伪影,无细小亮点出现。③合格:图像层次不够分明,颗粒不够均匀,但仍可见检查组织的解剖结构,且存在一定的影像伪影,但可达诊断疾病的临床需求。④不合格:图像层次不够分明及清晰,颗粒较大,且解剖结构清晰度不佳,出现明显伪影及小亮点,无法对疾病进行判断及分型。

扫描辐射剂量指标:包括CT容积剂量指数(CTDI)、总管电流及剂量长度乘积(DLP)。

图像噪声测量:于后颅窝小脑半球以及侧脑室上方水平半卵圆形中心部位取一个130 mm×2 mm的兴趣区(ROI),测量CT值及其标准差,标准差作为图像噪声水平。

1.4 统计学方法

使用SPSS 23.0统计学软件对螺旋CT检查效果进行数据分析,研究所得的扫描指标为计量资料采用t检验,图像质量为计数资料采用χ2检验,以()表示CTDI、总管电流、DLP,以率(%)描述图片质量合格率,P<0.05显示差异有统计学意义。

2 结果

2.1 不同剂量螺旋CT扫描图像质量对比

低剂量组的优质图像率(30.00%)显著低于正常剂量组(77.14%)(P<0.05),但图像质量总体合格率(94.29%)与正常剂量组图像质量合格率(98.57%)无统计学差异(P>0.05),见表1。

表1 不同剂量螺旋CT扫描图像质量对比[n(%)]

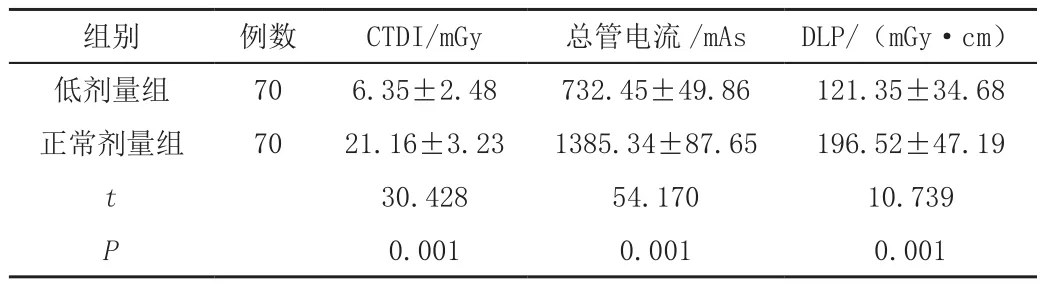

2.2 两组新生儿扫描辐射剂量指标对比

低剂量组扫描辐射剂量指标(CTDI、总管电流、DLP)均显著低于正常剂量组(P<0.05),存在统计学差异,见表2。

表2 两组新生儿扫描辐射剂量指标对比()

表2 两组新生儿扫描辐射剂量指标对比()

组别 例数 CTDI/mGy 总管电流/mAs DLP/(mGy·cm)低剂量组 70 6.35±2.48 732.45±49.86 121.35±34.68正常剂量组 70 21.16±3.23 1385.34±87.65 196.52±47.19 t 30.428 54.170 10.739 P 0.001 0.001 0.001

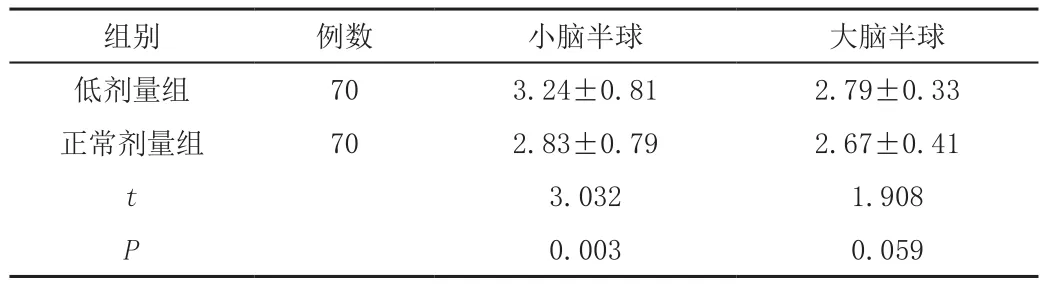

2.3 两组新生儿扫描图像噪声测量对比

低剂量组的小脑半球图像噪声显著高于正常剂量组,存在统计学差异(P<0.05);而两组大脑半球图像噪声无统计学差异(P>0.05)。见表3。

表3 两组新生儿扫描图像噪声测量对比(,HU)

表3 两组新生儿扫描图像噪声测量对比(,HU)

组别 例数 小脑半球 大脑半球低剂量组 70 3.24±0.81 2.79±0.33正常剂量组 70 2.83±0.79 2.67±0.41 t 3.032 1.908 P 0.003 0.059

3 讨论

随着临床螺旋CT技术的发展,在临床诊断中的使用频率也逐渐提高,尤其是在新生儿头颅检查中,对于疑似宫内缺氧、窒息等新生儿进行螺旋CT,可以及时筛查出脑部疾病,避免疾病延误治疗,为临床治疗提供可靠依据,为新生儿出生质量提供安全保障。但是在实际检查过程中,为了保证CT影像的质量,需要采用高曝光量,对于未完全发育的新生儿来说,辐射剂量过高,造成的潜在伤害远大于成人。因此临床对CT检查辐射剂量问题日益重视,并提出采用低剂量螺旋CT扫描方法,但是降低辐射剂量的同时,也会降低螺旋CT扫描图像质量。基于此,本研究对低剂量螺旋CT扫描应用效果进行深入分析,结果显示,低剂量螺旋CT扫描可以在确保图像质量合格的前提下,减少辐射剂量。

低剂量螺旋CT扫描更适用于新生儿头颅检查,其理论基础在于新生儿的颅骨组织尚未发育完全,内部密度不高。一般降低螺旋CT扫描辐射剂量主要采用调整CT扫描参数,管电压、电流、扫描实践、扫描容积等均为影像CT辐射剂量的主要因素之一,因此临床主要采用降低管电流、增大螺距、减少扫描次数等方式降低辐射剂量[4]。相关研究显示[5],增大螺距及减少扫描次数均会增加病灶漏诊风险,而采用降低管电流而减少或不影响图像质量是有可能的。因此临床主要采用降低管电流方式,管电流与扫描辐射剂量存在线性关系,且操作更容易,也不会对图像质量造成影响。本研究结果显示,观察组的图像质量总体合格率与对照组无统计学差异(P>0.05);其原因在于新生儿头颅尚未完全成熟,颅骨薄,脑组织密度不高,且其脑组织神经正在快速发育阶段,细胞分裂更新速度远高于成人,其脑部对于放射敏感性也远高于成人,采用低剂量扫描完全符合检查标准。观察组扫描辐射剂量指标均显著低于对照组(P<0.05)。其原因在于低剂量扫描通过降低管电流的方式,而X线为低能光谱射线,低管电流中的X线光子能量与所用的碘结合更远离,所产生的光点效应更弱,进而达到减少扫描辐射剂量的目的。观察组的小脑半球图像噪声显著高于对照组,存在统计学差异(P<0.05);而两组大脑半球图像噪声无统计学差异(P>0.05)。虽然两组小脑半球图像噪声存在一定差异,但是图像质量合格率相差不大,说明低剂量螺旋CT扫描条件是合理的。

综上所述,低剂量螺旋CT扫描临床效果显著,虽然小脑半球图像噪声较高,但是图像质量基本满足临床诊断需求,同时可以降低扫描辐射剂量,更适用于临床新生儿头颅检查。