复合式小梁切除术在治疗原发性青光眼中的临床应用效果分析

张翠丽

(沛县人民医院眼科,江苏徐州 221600)

原发性青光眼是临床上常见的一种致盲疾病,同时也是一种慢性眼科疾病,大部分患者需长期接受治疗,否则,病情将难以控制,会导致不可逆性视功能障碍[1]。病理性眼压增高、视神经供血不足都是其发病原因,同时,视神经对压力损害的耐受性也与青光眼的病情有关[2]。患者临床表现为患眼侧头部剧痛,眼球充血,视力骤降,视乳头萎缩及凹陷、视野缺损,甚至出现失明等情况,对于患者的生活和工作都有严重影响[3]。治疗原发性青光眼,一般采取小梁切除术的治疗方法。小梁切除术对患者病情有一定治疗效果,但术后会出现一些并发症,如眼内出血、前房迟缓等症状,这会对患者术后恢复造成不良影响[3]。因此,本研究以原发性青光眼患者为对象展开研究,探讨复合式小梁切除术治疗原发性青光眼的临床应用效果,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料 选取2019年10月至2020年10月沛县人民医院眼科收治的原发性青光眼患者68例作为研究对象,采用随机数表法分为对照组(n=34例)和观察组(n=34例)。对照组中男性19例,女性15例;年龄28~68岁,平均年龄(48.27±1.77)岁;病程1~5年,平均病程(3.27±1.56)年。观察组中男性18例,女性16例;年龄27~69岁,平均年龄(48.97±1.37)岁;病程1~4年,平均病程(2.51±1.21)年。两组患者一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。纳入标准:①符合原发性青光眼诊断标准[4],均经临床检查确诊;②符合小梁切除术治疗适应证,且患者均可耐受;③具有完整的基线资料,并愿意配合随访。排除标准:①精神异常、认知功能异常或伴有自身免疫系统疾病者;②血液系统疾病、器质性疾病或凝血异常者。本研究获得沛县人民医院医学伦理委员会批准,患者及家属均签署同意书。

1.2 方法 对照组患者采取小梁切除术进行治疗,在角膜缘建立一条新的房水引流通道,然后将房水由前房引流至球结膜下的间隙,再由其周围组织吸收。同时在巩膜板层覆盖引流口,以达到限制房水流出过多的目的,这样能够减少术后低眼压浅前房以及相关并发症的发生。也就是在患者进行表面麻醉之后,在上直肌牵引缝线,将穹隆部做为基底,巩膜瓣以角巩缘为基底,巩膜瓣大小为5 mm×5 mm,再向前分离至透明膜区1 mm的位置作为辅助穿刺口,同时放出适量的房水,然后切除巩膜瓣下1.5~2.0 mm处的小梁组织以及虹膜周边组织。完成手术之后,使用尼龙线将巩膜瓣缝合。在下方球结膜位置注入地塞米松(广东华南药业集团有限公司,国药准字H44024469,规格:0.75 mg×100片)2.25 mg,用妥布霉素眼药膏(齐鲁制药有限公司,国药准字H20020496 ,规格:3 g)3~5次/d,每次取1~1.5 cm长的药膏点入结膜囊中,并涂阿托品眼膏(上海通用药业股份有限公司,国药准字H31021160,规格:2 g ∶20 mg),20 mg/次,1次/d,涂于眼睑内。共治疗7 d。观察组在对照组的基础上行复合式小梁切除术,麻醉方式以及基础操作与对照组一致,巩膜瓣制作完成后,需要在巩膜瓣下放置浸有0.2 mg/ mL丝裂霉素溶液(浙江海正药业股份有限公司,国药准字H33020854,规格:10 mg)5 mg 的棉垫 3 min,然后用大量盐水冲洗。同时用15°穿刺刀在患者颞缘1 mm处做前房穿刺口。部分房水释放后,切除巩膜瓣下的小梁组织,切除相应部位的虹膜周边,对巩膜瓣进行整复,巩膜瓣用10/0尼龙线缝合,4针,其中2针为可调缝线,前房穿刺口注入平衡盐溶液重建前房,巩膜瓣下根据房水患者的具体情况调整缝线张力,为达到滤除合适房水的目的,结扎缝线,闭合球结膜切口,后用药地塞米松、妥布霉素眼药膏和阿托品眼膏(用法用量同对照组)。

1.3 观察指标 ①比较两组患者术后1周内浅前房发生情况。根据斯佩斯(Spaeth)分类,前房深度分为Ⅰ度、Ⅱ度和Ⅲ度。Ⅰ度轻度浅前房,Ⅱ度裂浅前房,Ⅲ度无前房[5]。②比较两组患者术后1周滤过泡形成情况。过泡按其形态可分为4种类型:Ⅰ型微囊泡、Ⅱ型扁平弥漫泡、Ⅲ型瘢痕泡、Ⅳ型囊泡,其中Ⅰ型和Ⅱ型为功能性滤过泡,Ⅲ型和Ⅳ型为非功能性滤过泡[6]。③眼压控制情况。术后控制眼压的成功标准是完全控制:术后随访期间不使用降眼压药物,眼压≤21 mmHg(1 mmHg=0.133 kPa);眼压部分控制:术后应用1~2种降眼压药物,眼压≤21 mmHg;眼压控制失败:术后应用2种或更多的降眼压药物,且眼压>21 mmHg,同时需要进一步进行抗原发性青光眼手术的患者。

1.4 统计学分析 采用SPSS 21.0软件处理,计数资料用[例(%)]表示,行χ2检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

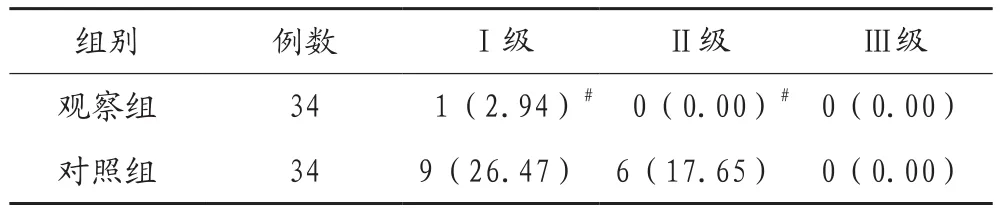

2.1 两组患者术后Ⅰ级、Ⅱ级浅前房、Ⅲ级浅前房情况比较 比较两组患者术后Ⅰ级、Ⅱ级浅前房、Ⅲ级浅前房情况,对照组患者9例Ⅰ级浅前房,观察组1例I级浅前房;对照组患者6例Ⅱ级浅前房,观察组患者无Ⅱ级浅前房,两组均无Ⅲ级浅前房。观察组患者术后Ⅰ级和Ⅱ级浅前房例数对比于对照组患者Ⅰ级和Ⅱ级浅前房例数,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 两组患者术后Ⅰ级、Ⅱ级浅前房、Ⅲ级浅前房情况比较[例(%)]

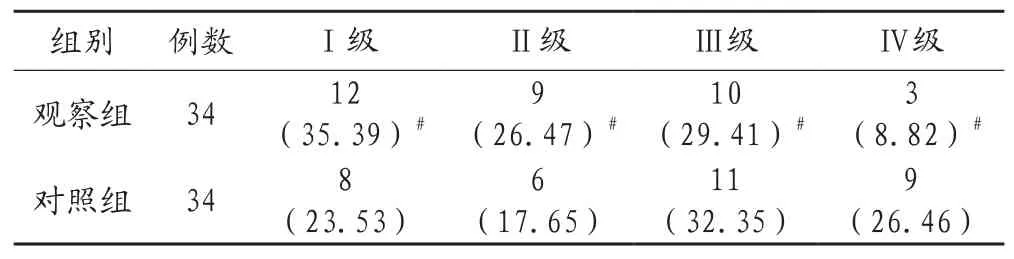

2.2 两组患者术后滤过泡形成情况比较 比较两组患者滤过泡形成情况,观察组患者12例Ⅰ级滤过泡,对照组患者8例Ⅰ级滤过泡;观察组患者9例Ⅱ级滤过泡,对照组患者6例Ⅱ级滤过泡;观察组患者10例Ⅲ级滤过泡,对照组患者11例Ⅲ级滤过泡;观察组患者3例Ⅳ级滤过泡,对照组患者9例Ⅳ级滤过泡。观察组治疗后,滤过泡形成分级均高于对照组,差异均有统计学意义(均P<0.05),见表2。

表2 两组患者术后滤过泡形成情况比较[例(%)]

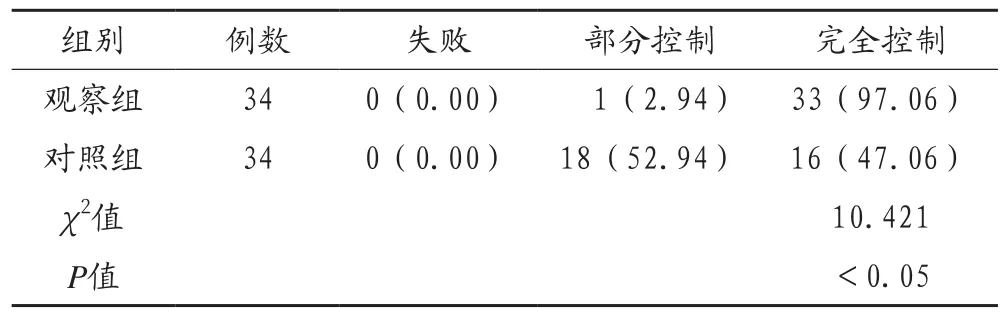

2.3 两组患者眼压控制情况对比 干预后两组患者眼压均得到明显控制,观察组眼压完全控制率高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表3。

表3 两组患者眼压控制情况对比[例(%)]

3 讨论

青光眼是眼科临床上常见的慢性疾病,原发性青光眼患者会出现眼内压的持续性增高,如果超过眼球的最大耐受力,将会导致患者的视神经受到强烈压迫,进而使患者的视神经处于萎缩状态,导致患者的视野会逐渐缩小,视力会不断下降,最终甚至失明,并伴随头疼以及头晕症状[7-8]。由于原发性青光眼是一种视神经萎缩变性疾病,因此需要患者长期进行治疗,同时要关注视盘形态,以便能够做好视野变化的有效性改进。尽管目前临床上有很多治疗青光眼的药物和治疗方法,但手术仍然是治疗原发性青光眼的主要方式。常规小梁切除术对青光眼患者有一定疗效,但同时该手术方式存在眼内出血、前房迟缓等术后并发症状,影响治疗效果。而在复合式小梁切除术治疗中,由于对术后通道进行了改良,术后患者降眼压效果更明显;且可调缝线缝合巩膜瓣,调节房水流出,可避免浅前房引起的并发症。本次研究数据表明,观察组Ⅰ级、Ⅱ级浅前房情况、滤过泡形成分级情况和眼压控制效果显著均优于对照组(P<0.05)。

综上所述,介入复合小梁切除术治疗原发性青光眼可改善术后滤过泡的形成及术后浅前房的发生,同时也能明显控制患者眼压,具有显著的临床疗效,值得临床推广并应用。