徒手淋巴引流技术联合冲击波治疗脑卒中后肩手综合征Ⅰ期的疗效观察

王璐怡,王丛笑,吕雪莹,郄淑燕

首都医科大学附属北京康复医院康复诊疗中心,北京100144

肩手综合征又被称为反射性交感神经营养不良,是脑卒中最常见的并发症之一。研究显示,12.5%~70.0% 的脑卒中患者会并发肩手综合征,主要表现为同侧手、腕部肿胀、疼痛,肩部疼痛性运动障碍,严重时可引起肌肉萎缩,甚至出现挛缩、畸形,影响患者预后[1-2]。目前,临床上主要通过气波压力疗法、冷热水浴等促进肩手综合征患者的静脉回流,以减轻水肿,但效果并不理想[3-4]。徒手淋巴引流技术是近年进入国内康复领域的新一种技术,该技术通过提高淋巴管内液体回流速度,以达到减轻水肿的目的[5]。冲击波是一种通过物理介质传导的机械性脉冲压强波,可促进血液循环及组织再生[6]。本研究观察了徒手淋巴引流技术联合冲击波治疗脑卒中后肩手综合征Ⅰ期的临床疗效,并分析其对患者交感、正中神经及肩关节活动度的影响。现报告如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料 纳入标准:①符合脑卒中后肩手综合征诊断标准,临床分期为Ⅰ期[7];②患者意识清晰,认知功能良好,可配合完成评估与治疗。排除标准:①因颈椎病、肩周炎、恶性肿瘤等引起疼痛者;②脑卒中病情恶化,出现新的出血及梗死病灶者;③发生癫痫或意识障碍者;④合并心、肝、肾等重要器官功能障碍者。选取2017 年12 月—2020 年1 月我院收治并符合上述标准的脑卒中后肩手综合征Ⅰ期患者117 例,随机分为联合组、淋巴引流组和冲击波组,每组39 例。 联合组男21 例、女18 例,年龄(68.54 ± 5.26)岁,病程(58.56 ± 14.27)d,疾病类型:脑梗死14 例、脑出血25 例,病变部位:左侧20例、右侧19 例。淋巴引流组男23 例、女16 例,年龄(69.12 ± 4.98)岁,病程(58.85 ± 14.29)d,疾病类型:脑梗死11 例、脑出血28 例,病变部位:左侧17例、右侧22 例。冲击波组男22 例、女17 例,年龄(68.49 ± 5.10)岁,病程(59.57 ± 12.76)d,疾病类型:脑梗死13 例、脑出血26 例,病变部位:左侧21例、右侧18 例。三组临床资料均具有可比性(P均>0.05)。本研究通过我院医学伦理委员会审核,患者或家属均签署知情同意书。

1.2 治疗方法 三组均予以常规康复治疗,包括患侧肢体摆放宣教、患侧上下肢主被动训练、坐站转换训练、步行功能训练、平衡训练、日常生活能力训练,以上治疗共30 min/次,2 次/d,5 d/周,连续治疗4周。淋巴引流组予以徒手淋巴引流技术治疗。操作方法:①对整个肢体做全面轻抚;②对腋窝淋巴结做向心旋转抚摩;③双手从患者患侧上臂内侧向腋窝做静止圆旋转抚摩;④双手沿三角肌前后方向腋窝淋巴结方向轻抚;⑤按压轻抚上臂掌面外侧;⑥在肘内外部、肘窝向近心端做静止圆旋转抚摩;⑦从腕部向肘部做环形排空轻抚;⑧依次在腕背、手背、手掌、手指做向心性静止圆旋转抚摩;30 min/次,1 次/d。冲击波组予以冲击波治疗,选择Swiss Dolor Clast 体外冲击波治疗仪,探头直径15 mm,初始能量一般设为频率5 Hz,压强2.0 Bar;选择肩部痛点作为冲击焦点,在肩部痛点与冲击波发生器介质贴合后冲击2 000~3 000 次,频率5~8 Hz,压力2.0~3.5 Bar;根据患者耐受情况进行增减,1 次/周[8]。联合组参照上法予以徒手淋巴引流技术联合冲击波治疗,4周为1个疗程。

1.3 指标观察方法 ①疗效:三组治疗4 周后评价疗效。显效:关节水肿、疼痛感消失,肩手功能恢复程度>80%;有效:关节水肿、疼痛感明显改善,肩手功能恢复50%~80%;无效:关节水肿、疼痛感、肩手功能较治疗前变化不大,且出现肌肉萎缩现象[9]。总有效率=(显效例数+有效例数)/总例数×100%。②肿胀及疼痛程度:三组治疗前及治疗2、4 周参考排水法测量手掌体积(mL),体积越大表示肿胀越严重;视觉模拟评分(VAS)评估疼痛程度,VAS越高表示疼痛越明显[10]。③肩关节活动度:三组治疗前及治疗2、4 周采用量角器测量肩关节屈曲、外展活动角度。④交感、正中神经诱发电位相关指标:三组治疗前及治疗2、4周采用Natus virtg select 型肌电诱发电位仪测定手部皮肤交感神经反应潜伏期、波幅及正中神经感觉传导速度、动作电位波幅、复合肌肉动作电位波幅。⑤上肢功能:三组治疗前及治疗2、4周采用上肢简化Fugl-Meyer(FMA)、功能综合评定量表(FCA)评价运动功能及综合功能,分值越高表示上肢功能及综合功能恢复越好[11]。⑥日常生活活动能力:三组治疗前及治疗1、3 个月以Barthel 指数评价日常生活活动能力,指数越高表示日常生活活动能力越高[12]。

1.4 统计学方法 采用SPSS20.0 统计软件。计量资料以±s表示,多组间比较采用方差分析,组间和组内比较分别采用成组t检验和配对t检验。计数资料以例或率表示,组间比较采用χ2检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 三组临床疗效比较 联合组显效26 例、有效11 例、无效2 例,总有效率为94.87%(37/39),淋巴引流组分别为17、13、9 例及76.92%(30/39),冲击波组分别为16、12、11 例及71.79%(28/39);联合组治疗总有效率高于淋巴引流组、冲击波组(P均<0.05),淋巴引流组、冲击波组总有效率比较无统计学差异(P>0.05)。

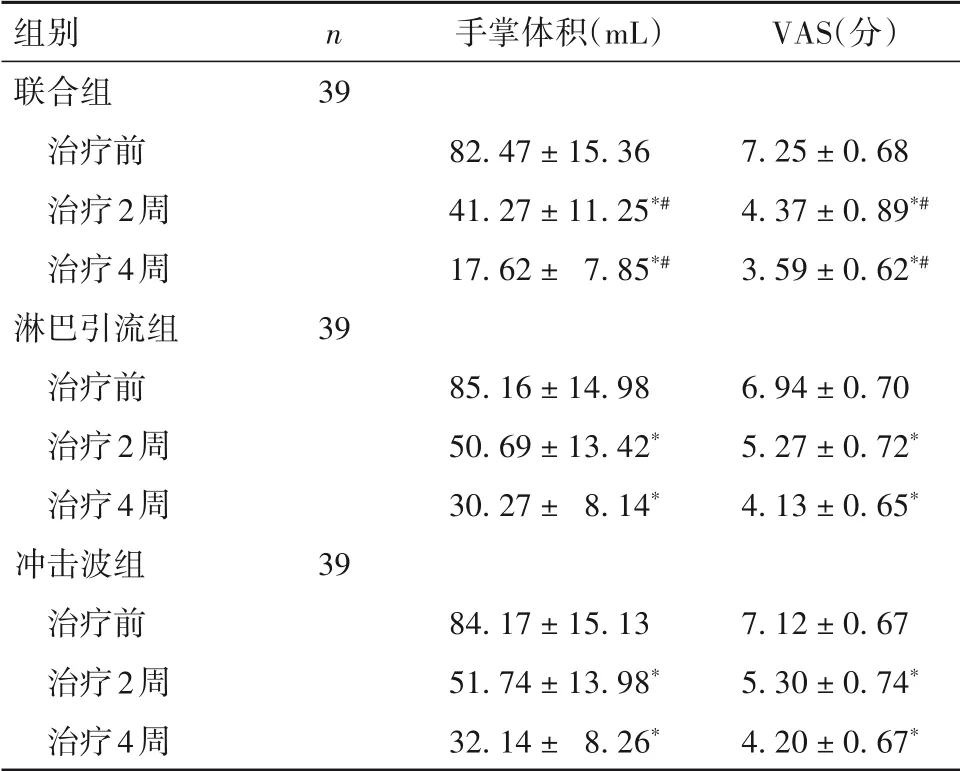

2.2 三组治疗前后手掌体积及VAS比较 见表1。

表1 三组治疗前后手掌体积及VAS比较(± s s)

表1 三组治疗前后手掌体积及VAS比较(± s s)

注:与同组治疗前比较,*P<0.05;与淋巴引流组、冲击波组同时间点比较,#P<0.05。

组别联合组治疗前治疗2周治疗4周淋巴引流组治疗前治疗2周治疗4周冲击波组治疗前治疗2周治疗4周n 39 39 39手掌体积(mL)82.47 ± 15.36 41.27 ± 11.25*#17.62 ± 7.85*#85.16 ± 14.98 50.69 ± 13.42*30.27 ± 8.14*84.17 ± 15.13 51.74 ± 13.98*32.14 ± 8.26*VAS(分)7.25 ± 0.68 4.37 ± 0.89*#3.59 ± 0.62*#6.94 ± 0.70 5.27 ± 0.72*4.13 ± 0.65*7.12 ± 0.67 5.30 ± 0.74*4.20 ± 0.67*

2.3 三组治疗前后肩关节活动度比较 见表2。

表2 三组治疗前后肩关节屈曲、外展角度比较(°,± s s)

表2 三组治疗前后肩关节屈曲、外展角度比较(°,± s s)

注:与同组治疗前比较,*P<0.05;与淋巴引流组、冲击波组同时间点比较,#P<0.05。

组别联合组治疗前治疗2周治疗4周淋巴引流组治疗前治疗2周治疗4周冲击波组治疗前治疗2周治疗4周n 39 39 39屈曲角度38.92 ± 6.21 79.82 ± 9.44*#95.84 ± 13.67*#39.57 ± 5.82 67.25 ± 9.31*70.15 ± 13.92*39.14 ± 6.17 65.37 ± 9.26*66.84 ± 14.27*外展角度27.84 ± 5.37 60.19 ± 9.94*#82.57 ± 12.31*#28.15 ± 5.69 47.85 ± 7.19*56.49 ± 12.94*27.63 ± 5.72 45.12 ± 6.97*52.57 ± 13.41*

2.4 三组治疗前后交感、正中神经诱发电位相关指标比较 见表3。

表3 三组治疗前后交感、正中神经诱发电位相关指标比较(± s s)

表3 三组治疗前后交感、正中神经诱发电位相关指标比较(± s s)

注:与同组治疗前比较,*P<0.05;与淋巴引流组、冲击波组同时间点比较,#P<0.05。

组别联合组治疗前治疗2周治疗4周淋巴引流组治疗前治疗2周治疗4周冲击波组治疗前治疗2周治疗4周n 39 39 39交感神经潜伏期(ms)1.74 ± 0.49 1.78 ± 0.46 1.81 ± 0.50 1.70 ± 0.47 1.75 ± 0.44 1.78 ± 0.53 1.72 ± 0.46 1.73 ± 0.40 1.77 ± 0.52波幅(mV)0.82 ± 0.27 0.61 ± 0.15*#0.50 ± 0.12*#0.80 ± 0.22 0.70 ± 0.17*0.57 ± 0.14*0.79 ± 0.25 0.73 ± 0.18*0.59 ± 0.15*正中神经感觉传导速度(ms)57.42 ± 10.87 59.07 ± 10.29 60.54 ± 10.98 58.14 ± 11.13 58.94 ± 11.74 59.12 ± 11.27 57.69 ± 10.12 58.29 ± 11.25 58.69 ± 10.74动作电位波幅(mV)6.20 ± 1.94 8.57 ± 1.59*#10.82 ± 2.17*#6.15 ± 2.05 7.72 ± 1.37*9.60 ± 2.09*6.09 ± 1.99 7.65 ± 1.35*9.47 ± 1.94*复合肌肉动作电位波幅(mV)4.87 ± 2.12 6.57 ± 1.19*#7.82 ± 1.24*#4.52 ± 2.07 5.78 ± 1.22*7.08 ± 1.19*4.49 ± 2.10 5.65 ± 1.20*6.97 ± 1.15*

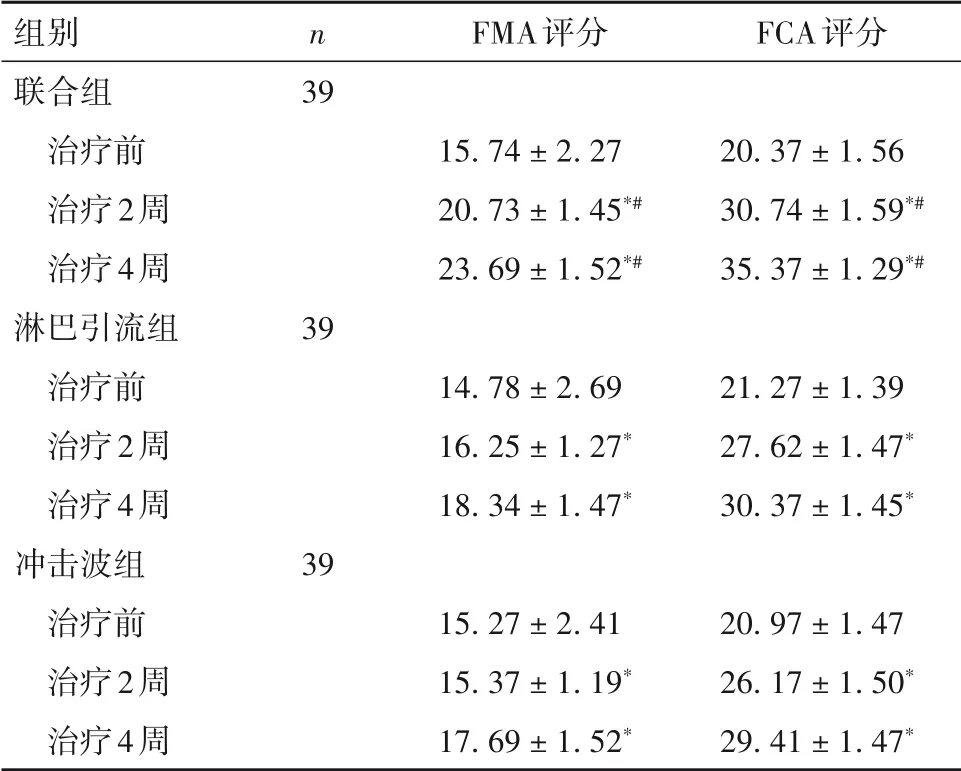

2.5 三组治疗前后FMA、FCA 评分比较 与治疗前比较,三组治疗2、4 周FMA、FCA 评分均升高,且联合组升高更明显(P均<0.05)。见表4。

表4 三组治疗前后FMA、FCA评分比较(分,± s )

表4 三组治疗前后FMA、FCA评分比较(分,± s )

注:与同组治疗前比较,*P<0.05;与淋巴引流组、冲击波组同时间点比较,#P<0.05。

组别联合组治疗前治疗2周治疗4周淋巴引流组治疗前治疗2周治疗4周冲击波组治疗前治疗2周治疗4周n 39 39 39 FMA评分15.74 ± 2.27 20.73 ± 1.45*#23.69 ± 1.52*#14.78 ± 2.69 16.25 ± 1.27*18.34 ± 1.47*15.27 ± 2.41 15.37 ± 1.19*17.69 ± 1.52*FCA评分20.37 ± 1.56 30.74 ± 1.59*#35.37 ± 1.29*#21.27 ± 1.39 27.62 ± 1.47*30.37 ± 1.45*20.97 ± 1.47 26.17 ± 1.50*29.41 ± 1.47*

2.6 三组治疗前后Barthel 指数比较 联合组治疗前及治疗1、3 个月Barthel 指数分别为31.62 ±9.74、47.62 ± 8.54、59.94 ± 9.47,淋巴引流组分别为32.94 ± 9.28、42.19 ± 8.27、54.69 ± 8.14,冲击波组分别为31.89 ± 9.69、41.16 ± 8.07、52.14 ±8.29;与治疗前比较,三组治疗1、3个月Barthel指数均升高,且联合组升高更明显(P均<0.05)。

3 讨论

肩手综合征具有较高的发病率,是脑卒中后常见并发症,主要症状为患侧手部水肿、肩部被动运动时疼痛[13]。脑卒中后肩手综合征的发病机制并不明确,通常认为是血管运动中枢在脑卒中后遭到破坏,致使患侧肢体交感神经兴奋性增加,出现血管痉挛、肩关节局部损伤及腕关节过度屈曲现象,导致“肩—手泵”机制受损,进而影响患者近远端组织营养输送;且脑卒中后肩关节正常生物力线和解剖结构、功能发生改变,其引起的局部损伤也不容忽略,若不及时治疗,会引起手功能损伤,严重影响患者的生活质量。

冲击波是一种通过物理介质传导的机械性脉冲压强波,其作用是改变患处的化学环境,促使组织产生、释放出抑制疼痛的化学物质,破坏疼痛受体细胞膜,促进血管扩张,增加血液循环,促进组织再生。徒手淋巴引流技术是一种基于人体淋巴系统分布及淋巴循环途径,沿着特定方向在皮肤上移动的轻柔按摩治疗技术,通过不同手法增加淋巴管转运、淋巴结重吸收功能,改善血流动力学,有助于阻止组织间液及淋巴液回流,达到消肿目的。朱晓龙等[14]将冲击波配合压力衣治疗脑卒中后肩手综合征,结果显示可明显改善患者的疼痛及肿胀程度。另有研究指出,运动贴布联合徒手淋巴引流术治疗脑卒中后肩手综合征的效果显著[15]。但目前临床缺乏徒手淋巴引流技术联合冲击波治疗脑卒中后肩手综合征的相关研究。本研究显示,观察组总有效率高于冲击波组和淋巴引流组,治疗2、4周后三组肿胀、疼痛程度明显降低,上肢运动功能、综合功能、肩关节屈曲及外展角度均升高,治疗1、3 个月日常生活活动能力升高,且观察组变化更明显;提示将徒手淋巴引流技术联合冲击波治疗脑卒中后肩手综合征Ⅰ期,可显著缓解患者的肿胀、疼痛程度,促进肩关节活动度,恢复肢体功能,进一步提高治疗效果。原因可能在于:①徒手淋巴引流技术可牵动与毛细淋巴管和皮肤相连的锚丝,造成锚丝移动,进而激活局部淋巴结及淋巴系统,淋巴管中瓣膜和集合淋巴管管壁中平滑肌收缩活动,激活泵吸机制,促进淋巴收缩,推动淋巴液流动,最终实现组织间液回流,从而达到消肿作用;且徒手淋巴引流技术施用于皮肤上所提供的触觉输入,可减轻或消除疼痛,从而减轻患者的肿胀及疼痛程度,有助于恢复肩关节活动度[16]。②冲击波治疗肩手综合征的拉应力可诱发肌肉组织间松懈,改善微循环状态;压应力可通过细胞体积变化,增加细胞摄氧量,达到治疗肩手综合征的目的;且体外局部高强度冲击波可阻断痛觉神经功能传导,降低神经功能敏感性,进而缓解疼痛;体外局部化学介质分布、抑制或减弱疼痛信号传递等,综合作用可改善肩手综合征症状[17]。因此,徒手淋巴引流技术、冲击波的作用机制不同,联合应用可协同补充,进一步提高治疗效果。

临床通常认为,脑卒中后肩手综合征是由于脑血管病急性发作影响血管运动中枢,进而刺激颈部交感神经,直接引起患肢交感神经兴奋性增强及血管痉挛,从而造成局部组织营养供应障碍[18]。最新研究认为,肩手综合征除与交感神经作用有关外,还与周围神经损伤、神经源性炎症及中枢神经系统改变有关[19]。正中神经是上肢较大的运动、感觉混合神经,其传导变化可表征肩手综合征周围神经病变特点。本研究结果显示,联合组治疗2、4 周后手部皮肤交感神经波幅低于冲击波组和淋巴引流组,正中神经动作电位波幅、复合肌肉动作电位波幅高于冲击波组和淋巴引流组;提示徒手淋巴引流技术联合冲击波可改善脑卒中后肩手综合征Ⅰ期患者的正中、交感神经诱发电位,促进其功能恢复。考虑原因,冲击波可松解肌肉组织,促进局部血液循环,恢复血管运动中枢功能;而徒手淋巴引流技术可通过按摩改善患肢血液循环,促进静脉血液回流,加强动脉灌注,改善周围血管功能;二者联合应用可解除对运动中枢的影响,从而改善正中、交感神经诱发电位,促进其功能恢复。

综上所述,徒手淋巴引流技术联合冲击波治疗可明显减轻脑卒中后肩手综合征Ⅰ期患者的肿胀、疼痛程度,并有助于恢复肩关节活动度及肢体功能,改善患侧正中、交感神经诱发电位,促进其功能恢复,从而提高治疗效果。但本研究样本量较小,且未进行长期随访研究,还需临床多中心、多渠道取样,进一步证实研究结论。