日本0-3岁公共托育服务中保育所政策实践及其启示

罗 喆

(宁波幼儿师范高等专科学校国际交流合作处,浙江宁波 315016)

当前,对公共托育服务的重视已成世界性趋势,相关国际组织和越来越多的国家已将托育问题作为公共服务领域和政府责任问题加以关注。日本比我国早步入低出生率时期,对公共托育服务已经作了几十年的探索,尤其是日本的保育所,作为婴幼儿照护的主要机构,受到日本政府的高度重视。从20 世纪90 年代开始,日本政府就从政策层面明确了保育所在婴幼儿公共托育服务中所应承担的职责,并随着时代发展对相关政策进行了多次新增与修订。日本保育所在公共托育方面的政策实践,很大程度上缓解了日本国内的“待机儿童”①问题,取得了较好的效果。

在我国,随着“三孩”政策的全面施行,人民群众对多元化的家庭育儿指导、普惠型托育服务的需求变得更为迫切。党的十九大报告提出要“幼有所育、学有所教”,为进一步发展公共托育服务指明了方向。当下,我国3 岁以上托幼事业有了突飞猛进的发展。但与之相比,0-3 岁公共托育服务发展滞后,供需矛盾突出,社会服务能力较弱,远不能满足家庭的需求。对日本保育所在公共托育服务事业中的政策实践进行梳理和分析,可为我国提供一定参考。

一、日本保育所公共托育服务支持政策的出台背景

(一)核家族化和低出生率,导致育儿环境变化

20世纪60年代,日本的高度经济成长期给国民的生活水平带来了质的飞跃,同时也使得农村人口急速向大都市、工业地带迁移。传统的地域共同体意识和血缘性被淡化,家庭形式由大家族向“核家族化”转变。另一方面,近20年来日本出生率持续走低,少子化现象日趋严重,给日本社会的育儿环境带来很大的变化。尤其是0-3岁婴幼儿的照护,给新手父母带来极大挑战。年轻夫妇的育儿负担过重,被认为是出生率低下的原因之一。在此背景下,日本政府认为育儿不仅仅是家庭的责任,也是全社会的义务,要通过建立公共托育服务体系,为年轻人减轻育儿的心理孤立感和负担感。

(二)产业结构变化,使得家庭育儿模式外化

随着日本产业化的推进,特别是20 世纪90年代以后产业结构的变化,为女性就业提供了可能,女性就业率逐年增长。根据日本总务省2018年7 月公布的一份统计数据显示,全日本15-64岁的女性就业率高达69.9%,比上一年增长2.1个百分点,创历史新高[1]。女性的“出世”,使得家庭育儿无法承担的部分逐渐外化,为家庭以外的人员、机构共同参与育儿提供可能。这其中,保育所作为接收家中缺乏保育条件(如母亲参加工作或有病)婴幼儿的主要机构,承担起公共托育服务的职能被广大民众所期待。

(三)双职工家庭增加,导致“待机儿童”问题严重

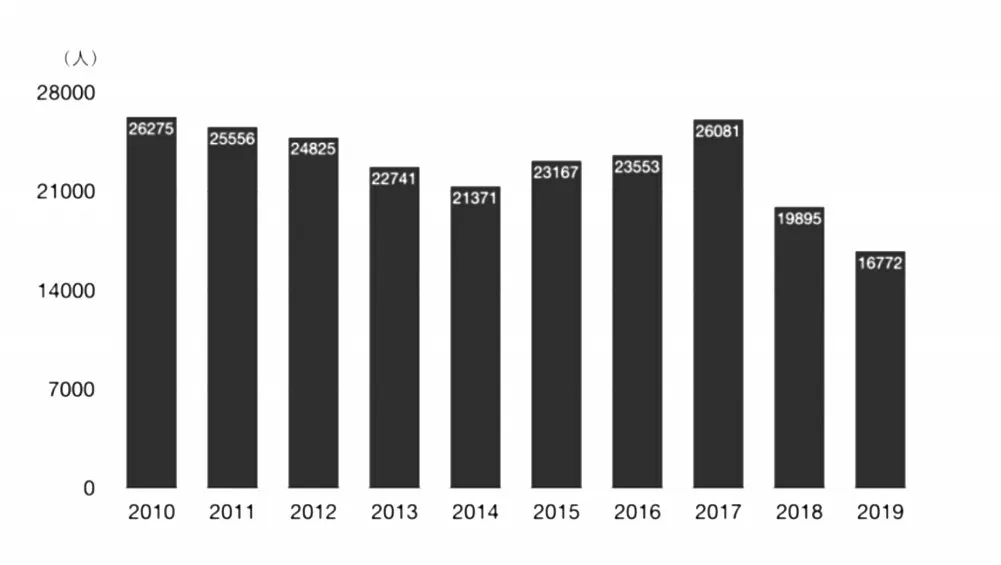

由于双职工家庭的增加,城市“待机儿童”问题变得尤为严峻,3 岁以内婴幼儿的保育需求进一步突显。根据日本厚生劳动省2020年的报告,2019 年日本待机儿童数量为16772 人,这其中的88%是3 岁以内婴幼儿(1 岁以内2047 人,1-2 岁12702 人)。而在1-2 岁婴幼儿家庭中,有近50%家庭选择进入保育所[2]。在此背景之下,近几年日本更加重视保育所的社会职责。

二、日本保育所公共托育服务支持政策的推进

当前,日本学前教育机构主要有三种类型,分别为面向0-5 岁婴幼儿的保育所、面向3-5 岁儿童的幼儿园、以及面向0-5 岁儿童的兼具幼儿园和保育所职能的“认定儿童园”[3]。三种机构的职能各有聚焦,在3岁以下婴幼儿的照护方面,保育所承担了主要职能。日本的保育所属社会公共福利事业,归主管医疗、卫生和社会保障的厚生劳动省管理,保育费用由内阁府管理。接收家中缺乏保育条件的0-5 岁儿童,原则上一天8 小时以上。保育所的老师需持保育士的国家资格证书。保育费用方面,除了监护人根据家庭收入状况承担一定比例的征收金,其余部分均由公费承担,国家、都道府县、市町村按照一定的标准各自分担[4]。

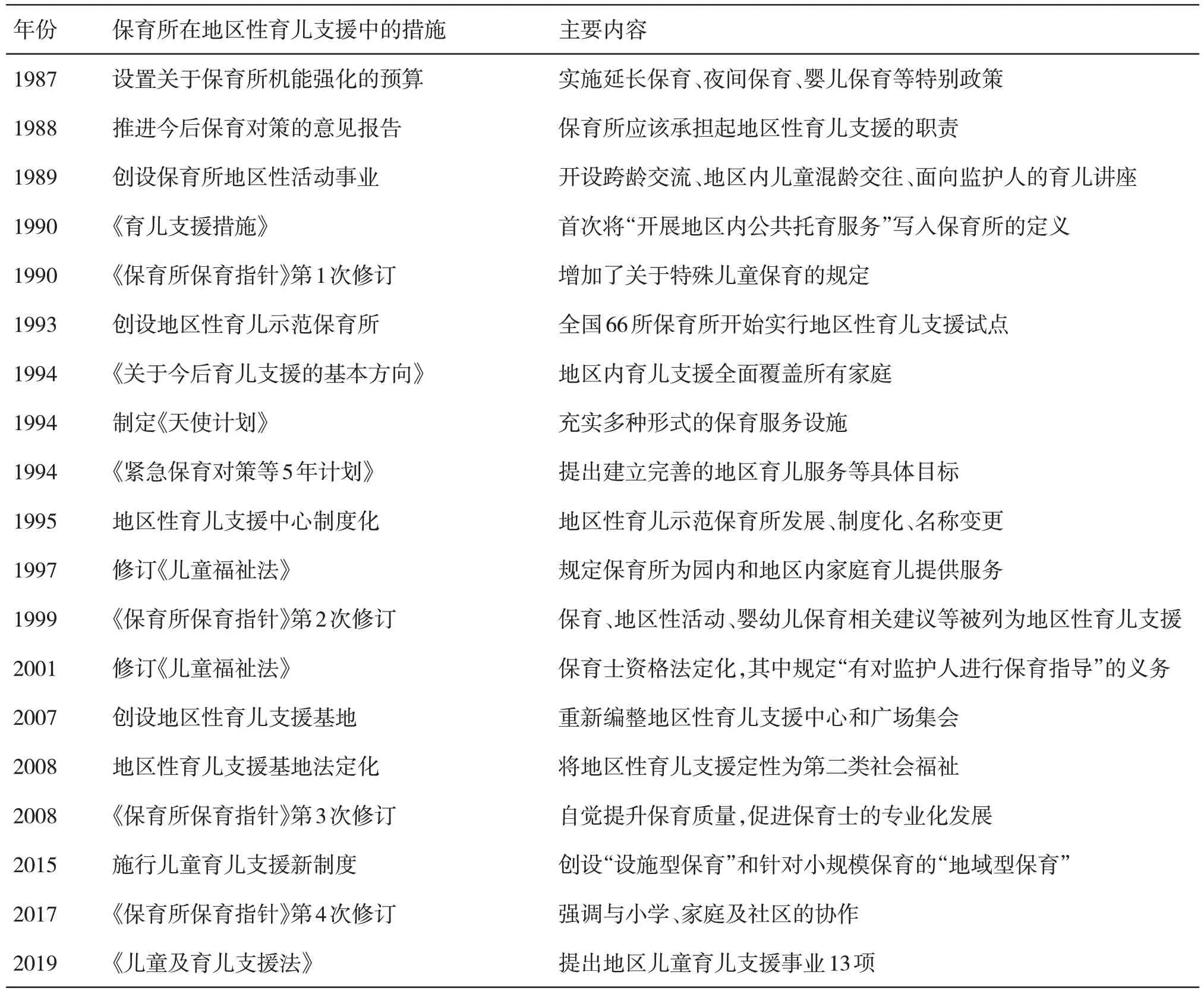

由于日本政府对公共托育服务事业的重视,日本保育所的职责也随着政策推进不断调整和深化。从保育所在地区性育儿支援中的措施和内容(表1)显示,大致分为以下几个阶段。

(一)将保育所纳入公共托育服务体系

由于1990 年出现了“1.57 危机”②,日本社会上下形成共识,认为为了建设长寿社会,培养好下一代是重要而紧急的国民课题。日本政府从政策上对保育所需承担的公共托育职责进行了明确。在1990年前后推出的《育儿支援措施》中,首次将“地区内所有育儿家庭可以享有保育所资源”写入保育所定义中[5]。之后,日本的相关法律法规和政策,都将公共托育服务作为保育所职责中不可或缺的一部分。当时为了满足一时间难以应对的民众保育需求,保姆行业开始出现,针对这一现象,日本有关部门从儿童福祉的观点出发,还就保育所应满足临时保育需求进行了广泛讨论,并将“临时保育”③内容写入相关政策中[5],(详见表1)。

表1 保育所在地区性育儿支援中的措施和内容

(二)创设保育所地区活动事业

1989年日本创设了“保育所地域活动事业”,开展了访问老人福祉设施、地区内混龄儿童交流、面向监护人的育儿讲座等工作,这些成为保育所向地区开放的契机。1993年,以致力于支援地区性育儿家庭的先驱保育所为中心,日本在全国66 个地区开展了“保育所地区育儿示范事业”。而对于地区内育儿家庭的普遍性支援,从1994 年制定的《关于今后育儿支援的基本方向》开始得到加强。之后,在“构建育儿支援社会”的目标驱使下,扩大临时保育事业、完善地区性育儿支援中心等面向地区内育儿家庭的支援措施被列入保育所职责[6]。

(三)丰富保育所地区育儿支援方式

在1997 年修订的《儿童福祉法》中指出,“保育所在向地区住民提供保育相关信息的同时,还应致力于为婴幼儿保育提供咨询和建议”,首次从法律层面明确了保育所向地区住民提供咨询服务的义务。而将“欠缺保育的婴幼儿”作为入所对象的保育所,法律规定其有为入所的育儿家庭分担育儿责任的义务[7]。1999 年第二次修订的《保育所保育指针》第一章总则序言中也指出,“鉴于孩子成长环境的变化,保育所有必要承担起为婴幼儿保育提供咨询和建议服务的义务。”在第13章“地区性育儿支援”章节中还指出,除了日常业务以外,保育所还应积极地承担起综合性的地区育儿支援责任,并列举了临时保育、地区性活动事业、婴幼儿保育咨询等三类支援方式[8]。

(四)提升婴幼儿监护人育儿能力

在2001年修订的《儿童福祉法》中,保育士资质被法定化,明确了保育士有“婴幼儿保育”和“对监护人进行保育指导”的义务。在2008 年第三次修订的《保育所保育指针》中,单独设置了“监护人支援”的章节,明确了为监护人提供育儿支援是保育士的重要义务,体现了保育所在地区育儿家庭支援中的积极努力[9]。而2017年第4次修订的《保育所保育指针》中明确:保育所是地区进行育儿支援的设施之一,也是为儿童监护人提供孩子从婴幼儿期到入学前阶段个体成长的保育实践场所。保育士应从深入理解孩子的视角出发,向监护人提供育儿支援[10]。

三、日本保育所开展公共托育服务的特点

根据日本《儿童及育儿支援法》《保育所保育指针》等相关政策法规规定,日本保育所在婴幼儿公共托育服务方面,主要呈现出如下特点(表2)。

表2 保育所开展公共托育服务特点

(一)育儿支援对象:内外兼顾

为了解决育儿的社会性、结构性问题,缓解儿童监护人的育儿焦虑,日本的保育所主要通过对育儿支援对象,即儿童监护人进行个别指导的方式提升其育儿能力。育儿支援对象,可以分为两大类,第一类是入所儿童的监护人,第二类是地区内的其他育儿家庭监护人。保育所充分发挥自身专长,为监护人提供同其他孩子接触的机会,使他们能够客观地了解自己孩子的成长状况,进而提升育儿能力[11]。

(二)育儿支援方法:充分发挥专业优势

保育所充分发挥自身专业优势开展育儿支援。在尊重育儿家庭实际情况和监护人意愿的基础上,建立起园所、监护人和孩子之间的相互信赖关系,增强监护人照护孩子的能力和自信,使育儿家庭感受到孩子成长的喜悦。

在面向入所儿童的监护人进行支援时,保育所通过日常保育加强同育儿家庭的联系。由保育士反馈孩子日常表现,传达保育理念,提供专业性指导,并鼓励监护人积极参加各类亲子活动以提升育儿实践能力。保育所还向特需家庭提供个别支援。如针对双职工家庭、病儿家庭、残疾儿家庭、外国人家庭,保育所会充分考虑孩子生活环境的连续性,根据实际需要提供个别支援。保育所还向有养育困难、育儿焦虑的家庭提供个别支援。面对有虐待儿童嫌疑的家庭,保育所会协同市町村相关机构共同协商,并采取应对措施[11]。

在面向园所以外的属地其他家庭开展育儿支援时,保育所多措并举。一是在体制允许范围内,发挥自身优势开展适合本地区的专业支援,如为育儿家庭提供交流场所和保育指导,开设育儿讲座、食育讲座等;二是为地区内的儿童提供临时保育,在充分考虑孩子个体身心状态的基础上,结合用餐、点心、午睡、室内外游戏等日常保育措施,灵活组织活动;三是积极寻求市町村的支持,与地区相关机构、育儿支援志愿者等开展联动;四是协同有关机构联合推进地区内育儿支援事业的相关课题[11]。

(三)育儿支援队伍:职前认证与职后培训并重

一是严格规范保育士的准入机制。在日本要成为保育士,必须取得国家认证的保育士资格。取得保育士资格的方法有两种,一种是在保育士培训学校(大学或专科学校)取得,另一种是自学参加国家考试取得。日本对保育士参试资格进行了严格规定,不同学历段人员,设置不同的参试标准,以确保保育士的能力与资质。如大学毕业生无论专业都有参试资格,而高中毕业者必须有2 年以上、2880 小时以上从事儿童保育工作的经验。同时严格控制保育士资格的通过率,以2019 年为例,在68388 的参试者中,合格人数为13500人,合格率仅为19.7%[12]。

二是不断提升保育所职员的专业技能。将树立正确的人性伦理观作为保育所工作人员的基本职责和自觉行为。在此基础上,保育士、看护师、调理员、营养士等园所工作人员通过自我评价、研修活动等,在各自的工作领域,不断丰富专业知识,改进保育内容,提升工作技能。尤其在研修方面,保育所会建立系统的研修培训体系,上至保育所设施长(负责人)下到每一位职员,必须结合各自工作职责参与到研修团队中,形成系统性的研修计划。园所内部成立促进共同学习的研修团队,同时确保职员们定期参加院所外部的研修,并将研修成果运用到日常的保育实践中[11]。

(四)育儿支援保障:政府支持与区域协作同步

保育所的政策实践离不开政府的财政支持。保育所开展育儿讲座、保育交流,以及定期开放保育所设施(保育室、游戏室、庭园等)等,政府会给予一定数额的补助金,此项补助金纳入政府财政预算,保育所可通过申请获得。如横滨市设立了“地域育儿支援事业补助金”,规定保育所每年组织1 次以上育儿讲座,3次以上保育交流活动,向地区开放12 次以上保育设施,便可申请获得不超过15 万日元的政府补贴[13]。

保育所开展公共托育服务的另一大保障,是同地区内其他育儿支援组织和个人的协作。比如,同地区内讲师、志愿者等开展协作,由保育所提供场地,地区讲师现场授课;组织由监护人和儿童共同参与的传统节日庆典、户外劳作等活动,使孩子们在和谐的人际关系中,在与自然、与人的互动过程中,掌握与人相处交往的技能,培养对事物的兴趣和对家乡的热爱[14]。

四、日本保育所的政策实践成效、短板与未来走向

(一)一定程度减少了待机儿童的数量

根据厚生劳动省公布的数据,近十年来待机儿童总体呈减少趋势。其中2018 年比上一年减少了6186 人,2019 年比上一年减少了3376人(图1)[15],虽然距离安倍政府的“零待机儿童”预期目标还有较大的距离,但在推行了系列改革政策,特别是保育所实行增加保育设施、降低入所门槛、增加定员数等措施之后,总体上日本的待机儿童数量正在减少[16]。这其中在0-3 岁待机儿童问题的解决上,保育所发挥了相当大的作用。

图1 日本待机儿童历年数据

(二)有效激发了经济社会发展活力

日本保育所对申请入托儿童有较为严格的审批机制,在政策上向双职工家庭和有育儿困难的家庭倾斜。2019 年10 月1 日起,日本实行幼儿教育无偿化,免除3-5 岁儿童在幼儿园、保育所以及认定儿童园托育的一切费用,对低收入、符合全托条件家庭中的0-2 岁婴幼儿入托实行全免费[17]。这一政策的推行,切实减轻了低收入家庭的育儿经济压力,为发展公共托育提供了强有力的保障。与此同时,孩子入托也解放了家庭中妈妈的劳动力,一定程度上平衡了女性就业和育儿的关系,有效激发了经济社会发展活力。

(三)较大程度增强了地区育儿的联动性

保育所向儿童监护人和所在地区提供场所和设施,为监护人创造育儿经验交流的场所,与地区内相关机构和人员合作开设育儿知识讲座,并充分活用当地的自然、社会、人文资源举行各类活动(图2)[14]。一系列举措很好地发挥了保育所在婴幼儿照护、婴幼儿监护人支援和地区性育儿支援方面的积极作用(图3),犹如地区育儿体系的枢纽神经,将相关资源和要素串联起来,增强了地区育儿的联动性[14]。而丰富的保育内容,也有效促进了婴幼儿的健康成长。

图2 保育所保育内容

图3 保育所功能

尽管保育所在日本的公共托育服务体系中承担了举足轻重的作用,在实践过程中,还是存在一些短板。一是无法满足保育多样化需求。日本社会对0-3岁儿童保育的需求呈现出越来越多样化与个性化的倾向,但目前日本国内具备如夜间保育等多样化服务的保育所数量十分有限,尚无法满足民众需求[18]。二是保育士队伍不稳定、人数不足。由于薪资待遇不高,工作强度较大,工作时间过长,责任重大等因素影响,日本的保育士离职率较高,保育士数量不足情况突显[19]。三是信息通信技术(ICT 系统)推广不畅。ICT系统的推广和普及,可以实现数据的共享,减轻保育士工作负担,极大提升保育工作效率,日本政府近几年大力推广ICT 系统,但实际推广效果不尽如人意[20]。

针对以上问题,日本政府一是进一步规范“认可外保育设施”④[21]的管理,并增加财政预算,使其成为保育所以外公共托育服务体系的有效组成部分。二是增加每年保育士资格考试的次数,并创设保育士匹配强化项目,根据地区需求为保育士持证人员提供招聘支持,同时将目光转向对保育士薪资待遇、工作环境的改善和精神关怀等课题[19]。三是专门实施了导入ICT 系统的实例介绍,并出台了相关补助金制度[20]。

五、反思与启示

目前我国3 岁以下婴幼儿有将近5000 万,但能够提供婴幼儿照护服务的社会机构很少,入托率仅为4.1%[22]。0-3岁婴幼儿托育服务尚未纳入社会公共服务体系。国内公办幼儿园基本不接收3 岁以下婴幼儿,社会民办收托3 岁以下婴幼儿的托育机构稀少,包括纳入教育部门工作指导范围的一些早教基地园,基本上仅提供诸如语言、音乐、美术等课程,且需要大人陪护接送,并非严格意义上提供托育服务的机构[22]。处于起步阶段的托育行业从业人员的素质也参差不齐。根据日本保育所在0-3岁公共托育服务体系中的政策实践,对我国有如下启示。

(一)将0-3岁婴幼儿托育服务纳入社会公共服务体系

大力推进普惠性托育点建设。通过分步走的办法,对托育机构进行扶持、引导并定标,使之成为社会民生体系中的一个主要辅助力量。一方面,可在先期品牌托育机构满足少量家庭需求的基础上,开办一定数量的公办托育机构,通过托幼一体化建设增加托育服务供给,有条件收托3 岁以下婴幼儿的幼儿园增设托幼班,收托一部分0-3 岁婴幼儿,或通过政策或资金扶持鼓励有条件的企事业单位尤其是国有企业开办托育机构,不断扩大普惠性托育服务资源供给。另一方面,可以鼓励社会力量以及民营资本进入该领域,尝试开发高端市场为先导,公助民办跟进,最终形成政府基本兜底,市场优质资源补充的完善的、多元、多层次配置的、纳入公共服务体系的托育服务网络体系,实现托育服务全覆盖。上海已率先一步推出了《上海市托育服务三年行动计划(2020-2022 年)》,并进行了行之有效的尝试[23]。

(二)全面规范管理社会托育服务机构

一方面,教育行政部门要通过制定相关的政策和法规,不断加强多元化托育服务资源供给。引导和鼓励各托育机构、企事业单位、社会组织、个人等建立起由政府主导、民间共同参与,覆盖全面、协同运作的公共托育服务共同体,同时发挥共同体内的各相关主体的自身优势。另一方面,从托育机构的标准、课程设置、教学内容和软硬件设施、信息化、智能化系统推广等方面发力,鼓励和引导托育机构有计划地对所属地区的0-3 岁儿童开放机构设施,定期开展亲子活动,组织庆祝传统节日,协同培养儿童健全的人格,弘扬中华优秀传统文化,激发儿童热爱祖国、热爱家乡的情感。对0-3 岁婴儿家长进行科学育儿知识的宣传和育儿实践培训,引导广大家长树立正确的育儿观。在此过程中,要注意落实政府综合奖补制度和税收优惠政策。

(三)建立一支“重德有能”的托育机构从业人员队伍

一要严格规范婴幼儿照护从业人员的持证上岗和资格准入机制。对“高级育婴师”“高级营养师”等行业内证书进行严格认证,明确激励和惩戒标准,把好“入门关”。二要加强从业人员职业道德教育,把托育服务从业人员的职业道德教育作为岗前入职、在岗及转岗培训中的必修课。大力开展安全教育、职业技能培训,通过单位内部搭建平台,开展员工内部学习交流,政府出资谋划,组织开展职业技能培训等,提高托育机构从业人员的婴幼儿照护服务能力和水平。三要提升托育从业人员的薪资待遇和社会地位,保持从业人员队伍的稳定性。建设一支品德高尚、富有爱心、素质优良的婴幼儿照护服务队伍。

[注释]

①待机儿童,特指那些虽然满足进入托育机构的条件,但却因各种原因被托育机构拒之门外,无法接受托育服务的儿童。

②“1.57 危机”,指日本在1989 年(平成元年)的人口动态统计中,合计特殊出生率(女性一生中所生孩子数的理论值)降到了1.57人,创历史新低。

③临时保育,指保育所将因监护人的劳动、生病、恢复精神等原因,家庭保育暂时有困难的儿童寄养在保育所的事业,根据申请原因分为非定型保育、紧急保育和恢复精神保育三种类型,不同类型规定了最长临时保育时间,并根据儿童不同年龄段收取一定费用。

④认可外保育设施:认可外保育设施是指设置了较宽松标准的保育设施,因为没有达到公办设施的面积和职员人数等标准,所以没有得到国家的认可。在设施标准、政府补助金、保育费和无偿化范围等方面同保育所都有所区别。