明代江南硬木良材的来源和消费

刘森林

学界以往对明代木材生产、采伐、流通、交易、供需和消费的探讨中,对徽州的研究较为集中,范金民详尽论述了徽州木商的经营活动;李伯重全面观照了明清江南木材的来源、应用和制约,对船舶、房屋、工具的木材消耗进行了估算。本文聚焦前人未及深究的明代木材用途、消耗、分化等消费终端,并限定江南地区的硬木和良材这一范围,通过对政书、方志、笔记、日记及域外文献的挖掘,进一步提升对其应用功效、物质文化成就的理解和认识。展开具体论述之前,有必要对“江南”和“硬木”“良材”的内涵进行简略说明:历史上“江南”概念界定和范围划分因时间、空间和视角不同而存异,明代昆山籍大学士顾鼎臣陈言,“苏松常镇杭嘉湖七府,供输甲于天下”,言下之意江南为此七府;在中外学者各抒己见中,李伯重的苏松常镇宁杭嘉湖和太仓州的江南范围,颇具说服力,本文即以此“八府一州”为江南的核心区。“硬木”指的是紫檀、黄花梨、乌木、铁力、鸡翅、檀香(含白檀香、土檀)、胭脂木(红木)等七种肌理密、质地坚的珍稀木材;“良材”即中性的楠、榉、榆、杉、柏、松、樟、枣、梨、梓、枫、桧、栗、朴、槻、椿、楝、黄杨、银杏、石楠、柞榛等二十余种木材,其心理认同和市场价值次于硬木。

一、来 源

有明弘正间是江南木材消费的转折期,此前种植和运销的间有檀木,“土人树之成林,货之得厚利”,嗣后由量变转为质变,表现一是“苏人隙地多榆、柳、槐、樗、楝、榖等木”,太湖流域自产有限而不敷使用,由此造成区域内部的供需矛盾,“浙江诸郡,惟山中有之,余地绝无”,如“无山陵林麓”资源的松江府“薪较贵于邻郡”也便成为现实;二是正嘉后供需两旺,如士人对版刻的发展感触颇深,称“余少时学举子业,并无刊本窗稿……未闻有坊间版。今满目皆坊刻矣,亦世风华实之一验也”。凸显的供需矛盾促使输入木材的力度加大,其渠道大约有七端。

(一)浙徽赣闽输入

浙徽赣闽四地是近距离输入杉、樟、榆、松、椿及其他普通木材的主要区域。杭人称“竹木漆桕之饶,则萃于浙之西矣”,所指则为衢、严、处、婺四府。邻省为徽、宣、饶三府,徽、赣木商经新安江、富春江、钱塘江直抵杭州,再分流嘉湖苏松常;或沿青弋江、秋浦河等经长江由芜湖、当涂抵宁、镇、扬、常、苏。闽省山区产松杉,输往江南有三条线路,一是福温古道,二是从浦城至江山、衢州的仙霞古道,沟通闽江和钱塘江水系,三是海路。众木商长袖善舞,“夫贾人趋厚利者,不西入川,则南走粵。以珠玑、金碧、林木之利,或当五,或当十,或至倍蓰无算也”。正如海外学者所说,“山里多的是原木,而这正是东部‘新月地带’急需用于建设、烧火以及造纸的重要资源。边远地区的早期移民经常砍伐树木,甚至砍光覆盖整个山头的树木,然后通过河流将原木运送至山下。以这种方式运送原木下山,通常会先经过一些较小的河流,然后再经过一些主河道,比如长江等,而且通常需要一百人左右才能引导大量粗大的原木沿河而下”。其中,徽人还拓展到邻县以植、伐、销产业链模式经之营之,如吴姓歙商植树严州府桐庐县,历二十年而致富:

处士名荣让,字子隐,歙西溪南人也。……乃奉母帅妻子徙桐庐,卜焦山居焉。处士喜曰:“此吾畏垒也。”于是部署土著,以身先之。度原隰使田,度山林使种树。山林故多薪木,虎时时出噬人。处士议伐薪,居人则以为十岁利也。于是易以茶漆楂栗之利,积薪水浒,以十岁市之,民利视昔有加,虎患乃已。三年而聚,三年而穰。居二十年,处士自致巨万,远近襁至,庶几埒都君云。

如上事例可谓俯拾皆是,有关木商尤其是徽商经营的讨论已臻详备,兹不再述。由此获知,四地是江南良材的主要来源渠道之一。

(二)长江中上游地区输入

长江乃连接东西部的交通主动脉,木商以此为纽带展开的各取所需、互利对流,系用江南布绸易换和采购湖广川黔的楠、杉木:在川西,“板出建昌……厚阔更优,多千百年古木”;在辰州(今怀化),杉楠“大者既备官家之采,其小者土商用以开板造船”;“(建昌)商贩入者每住十数星霜,虽僻远万里,然苏、杭新织种种文绮,吴中贵介未披,而彼处先得”。如系政府伐役、采购的木材或其他造船物资,经南都龙江船厂榷关稽核、查验、接收、收买入库,或起运御用、司礼和内官三监交办,也不乏采办者夹带私木流入市场。龙江船厂中工部分司的题石碑记云:“环留都长江也……凡造船之物料司之也。计料有科,人匠有科,属史各承行也。”此外,木商所销楠木为避“优选”,往往“剔巨者沉江干,俟其去,没水取之,常失之一二”,打捞的楠木经长江下游也运销至江南。

(三)粤省输入

同样是长距离贩运,粤地(含海南、广西)因产销铁力、花梨、紫檀、乌木等硬木而为时人关注。隆万浙人称粤东、粤西的硬木有“铁力、花梨、紫檀、乌木”,述及机理、产地时说:“铁力,力坚质重,千百年不坏;花梨亚之,赤而有纹;紫檀力脆而色光润,纹理若犀,树身仅拱把,紫檀无香而白檀香。此三物皆出苍梧、郁林山中,粤西人不知用而东人采之。乌木质脆而光理,堪小器具,出琼海。”苏人也说黎山多产硬木。清初粤人屈大均(1630—1696)称本地炼铁炉“以灰砂筑之,巨藤束之,铁力、紫荆木支之”;粤船“厚重,多以铁力木为之……故称铁船”,若漂洋的白、乌槽船则“合为铁力大木为之”;生船“底以铁力木或红庐桂木”。汉名曾德昭的葡人奥伐罗·塞默多(Alvaro Semedo,1585—1658)在明朝传教22年,称“(琼)出产珍贵的鹰木(Aquila)和月桂木(Sweet Wood),葡萄牙人称之为花梨木,土人称之为花梨(Hoalim)”。地方文献载琼海船只、房屋和家具器物用材除梓、樟、戈楠、香楠、胭脂外,另有黄杨、乌木、花梨、鸡翅、松、柏、枫等品种;屈大均称“海南文木”(黄花梨)“色紫红微香……纹理致密,价尤重”,乌木“色纯黑甚脆”,相思木(鸡翅木)“似槐似铁力”,铁力木“理甚坚致”,紫檀“一名紫榆,来自番舶,以轻重为价”,胭脂木“高三四丈”。可见当时的两广和海南硬木资源颇为丰富。明廷在平定海南黎族骚乱后,神宗诏准两广总督张鸣冈于万历四十三年(1615)严禁官员对楠板、花梨木等在内的黎乡自然资源进行“无艺之征”,传谕“著实举行,以图久安”。从运销线路看,一是经广州自海路输往江南;二是北至清远、韶关,越大庾岭入赣江流至长江汇往下游诸城,时岭路修整后“商贾如云,货物如雨,万足践履,冬无寒土”。又明代粤省与江南联系密切,粤省部分硬木很可能从上述海路以及经岭路、赣江入长江至江南。因为对木商来说,江南市场消费力旺盛,对硬木又格外迷恋,因此,长距离贩输而来的硬木价格趋高也在情理之中。此外,双方人员往来也较频繁,交流中也自然会涉及彼此所用材料性能的差异或优劣,如嘉靖四年(1525)造船匠协助龙江船厂制造佛朗机番船,“是年行取到广东船匠梁亚洪等三名,发提举司,先行料造蜈蚣船一只”。

(四)榷关输入

经长江及乌江、嘉陵江、汉水、湘江、赣江等干支流运销的物资均经芜湖榷关,销往宁镇扬常苏松及京师;杭州南新关缴税者来自婺、睦、徽、严、衢、闽等地木商,货物运往杭嘉湖苏松常。因采办“各商借口供亿等费议价颇浮,相沿至今,得利惯习”,也不乏黠吏猾胥从中黩货牟利,所谓“芜湖实当利孔,在任者多乾没其中”多系此端。试举松江吴氏一例,昔吴官榷税芜湖,“囊橐既裕,治第太侈,制一卧床,费至一千余金,不知何木料何装饰所成。不久,房属之他姓,床巨丽难拆,遂并弃焉”。此吴即吴平坡,据称他做秀才时即许有三愿:“一愿芜湖抽分,二愿买杨千户房屋,三愿买其娼为妾。后登弘治乙丑进士,三愿俱遂。”是故,时人也多议价采购,如南京工部郎中陈氏委托子侄至此购买寿木。

(五)输粮空船夹带

有明漕运历支、兑、长三运之变,政府为提高运卒的积极性准许大运河回空的粮船搭载土宜,即携私货沿运贩售,如若官船或官宦乘坐商船则可以免税,一时夹带私货普遍,所谓“官家货少私货多,南来载谷北载盐,凭官附势如火热,逻人津吏不敢诘”。沿运木商麇聚,商船穿梭,南来北往的货物贩输不止,尽管政府采办之木“民间不许买用”,但在利益驱动下仍不乏铤而走险者,如淮抚李三才劫盗运河的皇木(杉木)营宅,后遭弹劾,故“非正常”的渠道未曾杜绝。其中也不乏“例外”,如嘉靖三十二年秋和万历三十五年闰六月,通州淫雨冲决张家湾,“皇木厂大木尽行漂流”,“会通运河尽行冲决,水势比甲寅(嘉靖三十三年)更涨五尺。皇木漂流殆尽”。时人述大运河江南段为“燕赵秦晋齐梁江淮之货,日夜商贩而南,蛮海闽广豫章南楚瓯越新安之货,日夜商贩而北”,而“漂流”的“皇木”也可能被运至南都仪凤门外的木材市场,进入木价腾涌的江南。

(六)外域输入

除朝贡贸易从南洋等地输入硬木外,政府也通过商业贸易形式广开利源,引进的数量可能大于朝贡,如万历十七年输入乌木每百斤税银即陆饷,抽税一分八厘,紫檀每百斤税银六分,四十三年乌木百斤税银一分五厘、紫檀税银五分二厘。1521年,欧洲人在信函中描述畅销明朝的货物:“大宗货物为胡椒。每年若有10条中国式帆船满载而至,也会一售而空。丁香、肉豆蒄的需求量不大。木香、儿茶稍有需求。香料购买量极大。华人抢购象牙、锡器、沉香,婆罗洲樟脑,红念珠、白檀香、红木及大量产于新加坡的乌木、坎贝的光玉髓、羽纱、洋红绒及染色呢料。”以上大多从马六甲发货,经广州市舶司稽核征税后输入。十六世纪海外观察者说硬木关税是胡椒的2.5倍:“胡椒20%。红木50%,新加坡乌木亦50%。”红木、乌木的关税如此之高,既与明代市场需求密切相关,也印证了硬木非寻常庶民所能消费的实相,更是对海内古代家具、文博和鉴藏界所谓明代无红木之论的匡正。此外,因粤省硬木资源较充裕,推测外域的乌木等由木商转输至市场需求较大的江南诸地。

(七)贩海走私

弘治元年(1488),朝鲜文臣崔溥遭风暴漂至浙江,由甬、杭经运河移至辽东回返,据武林(杭州)驿官吏对崔说,“苏、杭及福建、广东等地,贩海私船,至占城国、回回国地,收买红木、胡椒、番香,船不绝”。崔乃该国饱学之儒,记叙细致而清晰,此说贩海红木当为有据。走私“驵狯之徒冒险射利,视海如陆”,范围“东则朝鲜、日本,东南琉球、吕宋,南则安南、占城,西南满刺迦、暹罗”。海商熟稔硬木的市场行情,列入采购清单当在情理中,据太仓生员论海运之利弊云:“近闻宁波势家,每至漳州贩木,顾白船往来海中,并无覆溺之患。远如广之琼、崖、儋、万。”贩海者也多造海船,嘉靖时一艘海船造价约“千余金”,修船颇费财赀,“每还往岁一修辑,亦不下五六百金”。

二、消 费

江南硬木和良材的用途和消费主要集中在以下七个方面:

(一)船只

作为泽国,江南生产生活须臾不离的交通工具是船只,“以舟楫为艺,出入江湖动必以舟,故老稚皆善舟,又能泅水”,战争兵事层面也如是,“中原用车战,而东南利舟楫,二者于兵事为最要”。嘉靖时,江南“打牲船”在“吴淞江、阳城(澄)湖、陈湖、太湖水乡多有之”。龙江船厂、沿海卫所置造船只功能各异,宁波所造均为海船。船只木材除调拨外也使用本地木材。洪武二十六年(1393),定造一艘“一千料”的海船,计需杉木302根、榆木柁杆2根、栗木2根;一艘“四百料钻风海船”,计需杉木228根、铁力木柁杆2根。运粮海船舵杆“必用铁力木”,龙江船厂则用楠、松、榆木。《明史》称“广东船,铁栗(力)木为之,视福(建)船尤巨而坚”。龙江厂硬木使用不及粤船,但桨把用栗木、桅橹用巨杉,“俱用头尾相等,故价亦视杉木稍加”,看来舵杆、桨把、桅橹等坚直屹立、迎风破浪、频繁运转的部件非质地坚致的硬木及良材不可。沿江滨海的宁波、苏州、常熟、太仓、上海多设官私造船机构和场所,木材如桧木“可作楫棹”,石楠“性坚而善居水,江南造船皆用之”。

以洪武年间杭州府、嘉兴府、湖州府、苏州府、常州府人口数的两倍数作为这五府晚明的人口数,再以20人一艘的比例估算,苏州府船只数263000艘,常州府82813艘,杭州府108082艘,嘉兴府163766艘,湖州府120048艘,五府保有量达737709艘!若以公私各一半计算,私家拥有量也达368854艘。假设以木材总量十分之一是杉、楠估算的话,造船良材耗费当高居江南各类木材消费的首位。

(二)建筑民居

明中叶以降,士贾鸠工庀材不止,《名山藏》载嘉靖年间(1522—1566)循制、醇厚今不如昔的变化;唐锦历数唐宋庶人房舍之制,而今“亦许三间五架,已当唐之六品官矣。江南富翁一命未沾,辄大为营建。五间七间,九架十架,犹为常耳,曾不以越分为愧。浇风日滋,良可慨也”。位于松江府城南的光禄寺卿顾正心赐第门楼龙额金书,特命“嘉义”,制极壮丽;王大京兆第“重堂邃宇,为(松江)东关第一甲第”;又林太守第“极为宏丽”,张都谏第于崇祯壬午年(1642)仅改建后楼三层就“价费二千余金,备极壮丽”,董中丞第“规制虽逊于相府,然而重堂邃室,亦称壮丽”。上述五间七间、九架十架类建筑,用于梁、柱、椽、檩、楣、桷、替、枋、门扇、窗牖、隔断、栏杆、楼梯、楼板处之木,良材不少。至于上述种种的“今不如昔”,一方面映现了江南城市和经济社会发展的现实,另一方面也可视为身处崇贾风习中之士绅维护地位的一种诉求。

(三)园林

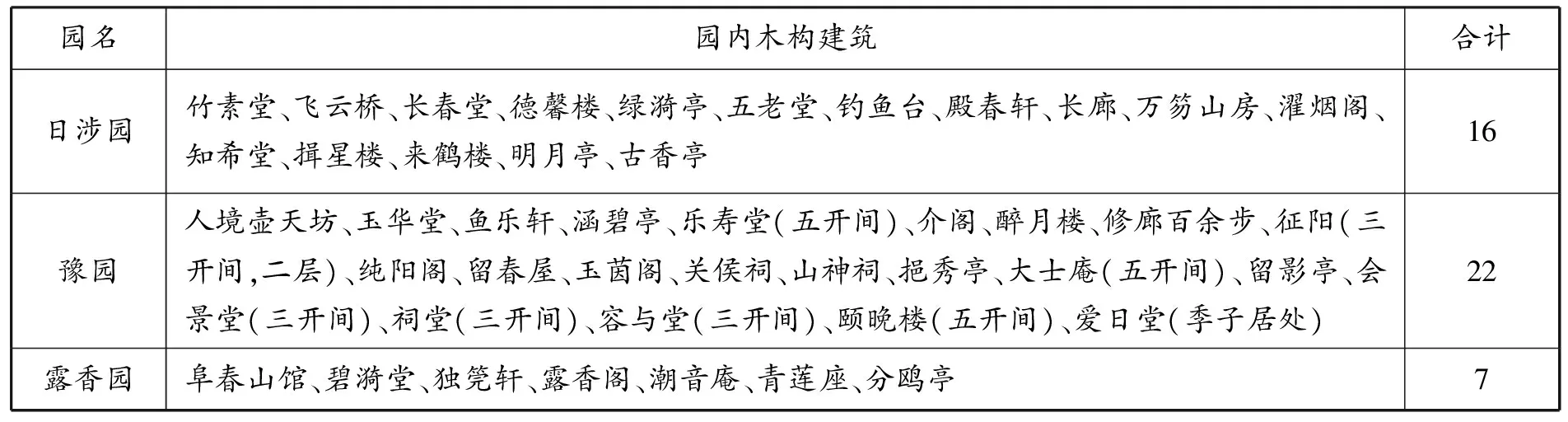

江南构园修苑源远流长,明代复称雄一时。明初袁祖康置苏州艺圃,万历末归文震孟,又有徐泰时构东园(今留园)、御史王献臣改拙政园、侍郎王一心筑归心园,仅苏州一地的明构就达二百余处。常熟则有瞿汝说的东皋草堂、御史陈察的壶隐园等。时人概括江南构园盛景时说,“凡家累千金,垣屋稍治,必欲营治一园。若士大夫之家,其力稍赢,尤以此为胜。大略三吴城中,园苑棋置,侵市肆民居大半”。一时造园家也踵接而生:张涟为钱谦益、吴伟业等叠山理水,张宏1627年对园景予以细微刻画,南京太仆寺少卿陈所蕴一众友朋居然均长于擘画,“所蕴因张悟石、曹谅、顾山师皆擅叠石,相与规划为园”。通常,园主非富即贵:日涉园主陈所蕴为万历己丑(1589)进士、南京太仆寺少卿;豫园主潘允端系嘉靖壬戌(1562)进士、累官至四川右布政使;露香园主顾名世为嘉靖三十八年己未进士、官尚宝司丞。为彰显身份、地位或等第之需,选用高(贵)材实为首选。从园林遗存看,园中建筑往往不止八九处,厅堂用材不乏杉楠银杏。除历代改扩建和修葺外,优质木材的使用也是其“长寿”的缘由之一。兴废无定的园林耗材复数叠加,靡费甚巨,如在唐氏废圃上构成的日涉园,“园垂二百年”,然“台榭多变更”,后归赠奉政大夫陆起凤。故王世贞称吴兴袁氏清容轩“二百余年而不隳,一隳而辄复之若新”。

表1 上海露香园、豫园、日涉园木构建筑(74) 豫园据王世贞记、潘允端记统计,露香园据《露香园记》统计。(清)孙星衍:《嘉庆松江府志》卷78,刘赛等点校,第1791~1794页。

(四)工具田器

工具田器量大面广,举凡加工棉花的搅车、纺车、线架,田器犁、锄、耒、耜,汲水“灌田以水车”、筒车等,一般认为材多普通,然外人所观察的似有不同。如通行者傅荣回复求教人崔氏,说江南水车不可用松木(质轻),“其械通上下用杉,其肠骨用榆木,其板用樟木”,强调水车用材“如不得杉、榆、樟,须用木理坚韧者方可”。可见傅不仅对田器形制熟稔,而且对水车非良材不能的特性也很清楚。田器用良材在地方文献中也能得到佐证——“宜为犁辕及牛牵”的楝,“宜为农器”的榆,均皆良材。

(五)剞劂版刻

时人云,宣正时书籍未广,但成弘间日增月益。雕版系运用刀具在木板上刻凿文字图形,再用墨、纸刷印,直至装订成册,所用木材须性佳,过坚、趋软均不适宜,即既要适合雕镂,又必须耐腐蚀,显然,梓、梨、枣、柏、黄杨、银杏等良材为首选。书版是一方由左右两页一道形成、近似横矩方形的木版(单页成版者亦有),其字、图疏密、紧松各在在不同,常熟赵氏脉望楼的家刻字大行疏,阅读体验上佳,每页仅7~9列;坊刻以营利为本,故字体小、列行距密,大多在12~20列之间。剞劂的板材纵长、横宽、深厚大多在30—38—2厘米之间。以嘉靖三十九年版纵长为29厘米、横宽37厘米的《宁波府志》为例,每页10列,天地疏朗,全书42卷,16本,共计1576页(左右双页),亦即1576块雕板(厚1.5厘米)。若以底部树径50厘米、纵15米处树径25厘米计,每棵树有效体积约0.31立方米,可制雕板192块,使用率约17.9%;除却锯切、修齐、磨边等消耗和放余量,1576块雕板约等于消耗此类大树8.7棵。

(六)家具

正嘉以后,江南家具品种由单一渐趋多样,体量从小件向大器发展;不仅讲究材质,而且崇尚工艺精致:松江“梳具、交椅之类出下沙镇(今浦东),屏风、酒卓、香几之类出泖滨(今松江),皆极精致”。迨嘉靖时松江城已出现列肆售卖的景象,“大街小巷俱设铺矣,至于细木家伙,不下数十”。时人述万历十五年游苏州所见的硬木家具:“又如斋头清玩、几案、床榻,近皆以紫檀、花梨为尚,尚古朴不尚雕镂,即物有雕镂,亦皆商、周、秦、汉之式,海内僻远皆效尤之,此亦嘉、隆、万三朝为始盛。”1549年,日本使团策彦周良于杭州拜访丰坊,丰假座宴游之堂款待策彦,但见此堂“左右则青贝曲录之榻,金漆花纹之榻,十五六脚并而置主人床榻之右边,十五六美童十二三人、廿岁许侍从十六七人,着履踞于长连床”。策彦所记为髹漆家具应无疑问,其胎质庶为杉木。又民间习尚土葬,崇尚用楠木等耐腐蚀的良材制作板长且厚实的棺具,耗量颇大。

(七)器物

器物约可分为两类,一是奁架、花架、茶盘、算盘、药盒、提盒、饼糕木模、蒸器等小型日常器用,二是文具、清供和雅玩,有笔管、笔筒、笔架、笔搁、棋盘、笔床、砚盒、奁具、镇纸、座屏、砚屏、折扇等等,前者使用略广,后者以士商群体使用为主。江南既是鬻奇售巧的消费重镇,也是闲赏文化的滥觞地和主流区域,乌程县乌镇士夫王济“因多购檀梨乌木、象齿犀角诸材”,遂延良工“作巵盂罂缶诸器”。文具、雅玩材质多硬木,如吴中折扇的扇骨用“紫檀、象牙、乌木者”;“用乌木、花梨制炉瓶、座盖、小穿心盒、酒盏,皆精”;孙克弘擅制“紫檀器皿”等。除赏析、流通、敛财外,器玩也作为交通权贵之器,前有成化太监导引富贾收买玩器进奉,后有严氏父子数以万计被籍没的奢侈品,如“牙盖花梨镜架一个……花梨小木鱼一个……玉镶花梨木镇纸一条……以上共贮花梨木一拜帖匣,外有毡包……牙镶花梨木镜架一个……花梨木鱼一个……玉镶花梨木镇纸一条……小花梨木盒一个……牙盖花梨镜架一个……小花梨木鱼一个……玉镶花梨木镇纸一条”,乌木箸六千八百九十六双。有学者指出,“研究绘画、书法、音乐、诗歌,甚至赏玩品鉴文物”,此类行事“恰能将文人士大夫和社会其他阶层区分出来”,在一定程度上,艺术品收藏活动的原动力来自内心的贪婪欲望,来自饱读诗书且精于才艺的士子们。看来,文物(器物)的材料和品类,也是人群层级的类聚化、消费的符号和表征。

三、损 益

明代硬木和良材七条渠道的供应、分流、转化,使江南在实践运用中体现了普材广用、良材精用、硬木惜用的原则,即依据其不同机理、质地、性能因材施艺,分类使用,如龙江船厂舵杆用硬木、桨把用栗木、桅橹用巨杉;从湖广辰州输入的优质杉楠,苏州人摒弃“开板造船”的用法,“拆船卖板”用于附加值更高的家具和器具中。不仅物尽其用,而且彰显了单元用材的针对性、复合用材的组合性,以硬木与石材组合的方式减降前者的消耗,如万历四十二年嘉兴汪继美墨花阁内陈设大理石屏四座、石榻一张,其子珂玉的题跋中说该年春“先子时置赤壁赋于紫檀榻右,坐卧展玩不休”。识材、惜材的节俭意识可见一斑,从而有力而高效地发挥了木材消费的引领作用,在江南生产、建设和物质文化构建中迸发出巨大能量,助力建构了明中晚期二百余年木制产品创物、造物、用物的黄金时代。

江南园林甲天下,以堂亭台楼阁榭为主体的园林辅以山石湖溪、林竹植栽,崇尚“虽由人作,宛自天开”的营园主旨中,以其物质载体建构为物质和精神、现实和理想、文化和社会的人文和思想场域,树立了世界园林的东方体系、江南流派及其审美旨趣。江南家具的整体木架构造在大木梁和壸门台座上优化而成的框架,以其格角榫、燕尾榫、抱肩榫、插肩榫、楔钉榫等数十种独出机杼的榫卯体系,将部件进行平板拼合、交叉接合、弧形咬合、交叉内合、镂空插角等,采用手工锤炼之鱼鳔而鲜少镟制的“前科学”工艺,神而不朽;注重线条的形体特质、以线脚为语言和造型手法,融科学性、技术性和艺术性为一体,涵泳着典雅隽永的审美品质,成为世界物质文化的卓越遗产。自陆龟蒙《耒耜经》始,工具田器代有改良,元末黄道婆自崖州归来研制出“捍弹纺织之具”,使松江成为“衣被天下”的渊薮。江南田器实用而功效突出,霑溉了东亚汉字文化圈的稼穑文化,朝鲜崔溥对江南水车“用力小而上水多”印象殊深,以为“若学此制,以教东民,以益农务……可为我东人千万世无穷之利也”,返国后开始仿制江南水车。

中国传统文化中以优质材种制器造物之习既长且深,是导致明代江南硬木和良材供不应求的直接因素之一。十五、十六世纪承负各种使命的海外使者的观察甚为细致,1488年崔溥经大运河返国途中,目击江南官民使用的各类家具,如无锡吴、杨两官员邀其登船交流,计有一桌,“环置交椅”;利玛窦1599年2月在南京租房时从侍郎府暂借了“一些桌椅和家具”,其材大多以硬木和良材施之,他对异常重视棺材、柏制棺椁之价“竟然超过千两白银”的现象难以理解。弘治戊午年(1498)后,南都巡城某道长见他人欲以桐柏木构厅堂,居然差皂隶领夫役径直抬走以为制桌之用。

硬木良材供不应求则导致其制品价格趋高。张岱的二叔联芳在1603年同巡抚李三才争购一“长丈六,阔三尺,滑泽坚润,非常理”的铁藜(力)木天然几,李出150金“不能得”,张“以二百金得之,解维遽去”。价格之昂令人惊诧,昭示了硬木匮乏的实相。

硬木良材的大量消费导致江南优良树种稀缺,环境压力逐渐凸显。隆万金陵士人称,园圃以树木多且长大为胜,如从最贵的天目松到楸、桐、银杏、槐、婆罗、玉兰、海棠、楸桐诸树,最终感叹“今南都诸名园故多名木珍木,然备此者或罕矣”。据称,王世贞的弇州园“大树百尺对峙,望之如山,竹万竿余。……有大松七,水环绕之。即此数语,胜概已压天下矣”。常熟县栝子松素为巨宅轩槛之植,但明末清初已“鲜有高大者”。在三代漆文竹简、汉唐卷轴和唐宋书册持续演进中,明代的剞劂版刻以其易成、难毁、节费、便藏“四善”,对积累和传播文化、改变汲取知识方式,居功厥伟。然经史子集、国史官书、府县方志、诗词文集、宗谱家乘、小说戏曲和商业用书繁荣的背后,潜藏着因消耗巨量木材资源造成的生态恶化隐患,这种隐患时刻威胁着江南的自然生态风貌、品质和生产生活的可持续性。包括船只、建筑、园林、家具等辉耀人间的成就在内,与硬木和良材大量消费互成因果的同时,江南的环境压力逐渐凸显,环境面貌的变化导致灾害疫情频发。

明代江南木材的使用和消费基于繁盛人丁和高居不下的造船、建房、柴薪等生产生活之需,硬木和良材的供需矛盾与江南经济、建设和文化的发展相经纬:明代规模第一的龙江船厂的督理称“造船之弊有十”,首弊即“板薄”;邑人将清代无锡“木不足以备屋材”归结于“山多浅薄,无崇冈叠嶂”,然锡地属山川秀美之域,所谓“地利于吾邑最为瘠薄,凡山泽所产,均不足达四方、出财用”云云说明木材匮乏已加剧了山川景观变化的强度,而“达四方、出财用”则泄露了依赖资源的惰性思维和价值取向。

四、结 语

江南硬木和良材取之于浙徽赣闽、长江中上游干支流、粤省、榷关、回空夹带、外域、贩海七条渠道,因采伐、转输、税收的高成本、高消耗、高风险和庞大的市场需求,致使价格腾昂,制约了经济和社会发展。从杉楠等良材绝对消耗量看,依序是船只、剞劂、家具、建筑、园林、器玩、工具;硬木消费首推器玩,次为家具;除版刻外,其他用途多为数种材质的组合式运用,与船只、园林、家具、器物、书籍黄金时代的建构,具有内在的逻辑性,也为创物、造物和用物提供了物质保障。

毋庸讳言,林木资源萎缩、植被隳毁、物种消失和生态恶化与江南灾害疫情频发蕴含着关联性,嘉靖间松江同知所说“柴木之价比油烛相去倍蓰”或可视为除自然因素的常态量变外,社会人为因素生成的质变约等于各种活动和权力作用于自然的逻辑结果。值得关注的是,德国约翰内斯·古登堡研制的活字印刷机于1454年问世,宣示着江南版刻还未迈入高潮就已落伍;嘉靖四年仿制的佛朗机番船迥异于龙江厂战舰,然开明能吏既承认番船的优长又予以轻视,事实上葡、西诸国领先的并非航船优势,更非商品优势,而是开创航路、探究未知、不惧挫败的探索精神、创新思维以及转化之力。创新是人类文明进步和社会发展的根本动力,生态环境的改善、保护、培育不仅是过去时,而且是将来时;在供应和消费链中既应关注包括木材运销和消费的节能降耗,更须强化对可预见未来繁难问题的聚焦和攻关,着力培育创造型基因文化。