在改编作品学习中提升审美感知与弹奏表现能力

——以双钢琴改编组曲《胡桃夹子》为例

石令希

(浙江音乐学院 音乐教育学院,浙江 杭州 310024)

一、钢琴改编作品的历史探寻及审美原则

世界上最早的键盘作品就是以改编形式问世的,记录在1350年英国人Robert Bridge Codex的管风琴乐曲手抄稿中。虽然从实据上无从考证,但从谱面上的作曲技法分析,两声部的平行五度进行正是9世纪声乐奥干农(Organum)风格。由此可以判断,键盘乐器在没有建立自身的音乐语汇前,都是移植或改编自当时已发展较成熟的声乐作品。虽然那个时代的乐器制造还十分落后,也仅有单一的伴奏功能,但足以证明前人早已有了运用键盘乐器改编其他音乐形式的意识。

到了巴洛克时期,巴赫赋予了键盘乐器改编作品更多的形式和内容,除了对声乐作品的改编以外,还涉足器乐领域,比如《d小调键盘奏鸣曲》就改编自他本人的《A小调第三小提琴奏鸣曲》。之后的浪漫时期则迎来了钢琴改编热潮,李斯特、拉赫玛尼诺夫、勃拉姆斯等都有此领域的大量创作,通过对器乐、歌剧、舞剧、交响乐等各种音乐形态的改编,把乐器的音响特性、人声特点甚至舞蹈动作韵律的描绘刻画于钢琴弹奏中,大大拓展了钢琴的音色表现力。

改编作品的写作方式有很多,有的把原作品不做改动地移植至钢琴上,也有的只提取最具特征性的音乐动机进行重新编排创作。无论何种方式,都经历了二次创作,也是一个双重审美认知过程,改编者先为欣赏者后为创作者。虽然最终的成果不拘一格,形态多样,但须有严谨的艺术创作态度,任何一个阶段都不能任由个人喜好随心所欲。在欣赏阶段,必然要有丰富的审美经验,结合原作的时代精神,准确归纳表现特点;在创作阶段,更要有充分的演奏或写作积淀,寻求独特的改编手法,再把自己的生活体会、情感经历转化在音乐表述里,创造出既符合自身审美意愿也符合客观现实的作品。就如公认的改编大师李斯特,也是出色的钢琴演奏家和作曲家,在管弦乐与歌曲的创作领域中有着举足轻重的地位。他的钢琴改编作品有着极高艺术价值,有的甚至超越了原作的普及度,是后来者学习的典范。

二、双钢琴组曲《胡桃夹子》的改编特点

双钢琴组曲《胡桃夹子》是塞浦路斯钢琴家尼古拉在1982年左右完成改编的。原作出自俄罗斯民族音乐代表人物柴可夫斯基的芭蕾舞剧,是一部儿童题材的作品,由现实与幻想两个情景组成,创作围绕着儿童世界的天真烂漫和对美好事物的向往展开。观众在音乐会中听到由管弦乐队演奏的《胡桃夹子》组曲,并不是完整的芭蕾舞剧音乐,而是作曲家选取了自己最为满意几个段落重新编排整理后的管弦乐组曲(作品71a)。双钢琴组曲是基于作品71a而改编的,曲目为:序曲—进行曲—糖果仙子舞曲—俄罗斯特列帕克舞曲—阿拉伯舞曲—中国舞曲—芦笛舞曲—花之圆舞曲。

这首双钢琴组曲属于移植性的改编作品,主要有以下几个改编特点:

(一)舞蹈元素的体现

舞蹈是视觉艺术,欣赏钢琴作品却依赖于听觉,当视觉与听觉基于某种特性产生共鸣,能出现相互交融的感官体验。比如作为开场舞的《序曲》(谱例1),谱面中有大量重音、着重音和短连线的术语标识,一个乐句中有多个重音拍点出现,这正是舞蹈特征元素——律动的显现,落实这些音乐术语不能简单地转述,而是要为每一种触键建立准确的力度,并保持他们在乐句内整体的协调感。通过把身体的律动转化为弹奏时乐句节拍的韵律,从而塑造生动的音乐形象。

(二)乐器特点的模仿

对于移植性的改编手法,尽可能呈现原作品的创作思想和乐器音响特征是弹奏的核心所在。管弦乐队基本由三大类乐器组成:弦乐器、管乐器与打击乐器,而这三大种类之下还包含着繁多的品类,声音、色彩各不相同。要在键盘乐器上精准刻画他们的特性,对每一种乐器的制造原理、发声特点、演奏技巧都要细致探究,找到最凸显的特征为切入点,再运用触键技巧做相应的刻画。

(三)两架钢琴的合作

基于钢琴特有的音响共鸣优势和拥有多声部同时演奏的能力,把管弦乐作品庞大的体量安置于两架钢琴后,依然可以十分清晰地呈现各自对应的声部脉络。但结构的拆分并不意味着音乐内容的分离,而是获取了双倍的能量和智慧。通过两位弹奏者的努力,把管弦乐队的织体饱满度、声部层次的立体感、感情的充沛度呈现出来。

三、对钢琴改编作品的诠释途径与应对表现

(一)临摹

作为最直接的表现手法,可以根据乐器的不同特点,从以下两个方面入手:

第一,在声音特性方面,以《糖果仙子舞曲》为例,钢片琴作为主奏乐器贯穿整曲。虽然它的外形与钢琴相似,但材质与发声方式相差甚远,钢片琴的生源体为金属板条,且附有共鸣管,毛毡敲击后发出的声音并不厚重,却空灵而绵延。钢琴的琴弦长而细,敲击后振动的持续时间有限,因此临摹的重点在于如何延长钢琴的共鸣音效。弹奏时要在较弱的音量环境中获得足够的共鸣,需要触键控制力与听觉灵敏度两者的调和。首先,触键有深度:要激发物理性共振,必须先施力,使琴弦有一定的振动幅度;其次,离键缓慢:对手指离键时的控制实际是听觉对声音反馈进行调节的过程,缓慢地释放琴键能增大毛毡与琴弦的接触时间,找到最佳的共鸣点,使之持续更久。

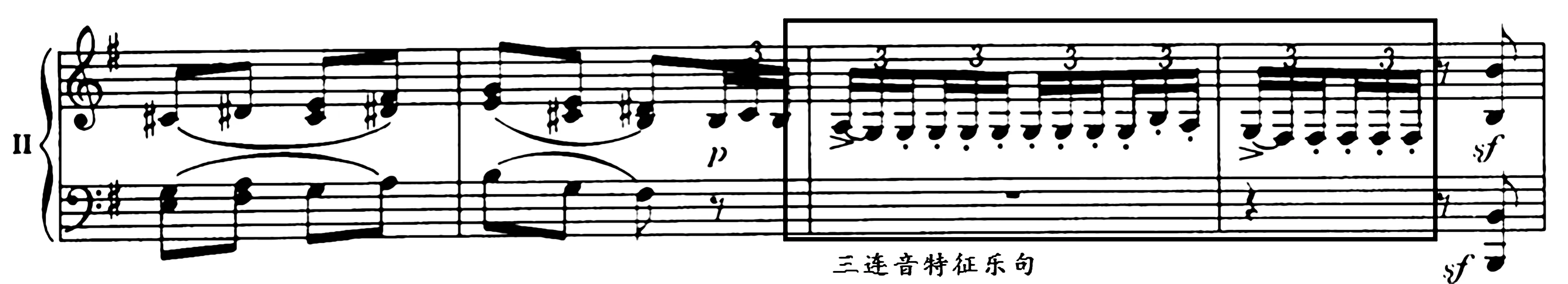

在音乐形象方面,《糖果仙子舞曲》中的乐队功能为陪衬性质,钢片琴占据绝对的主导地位,它在全曲中唯一的两句休止,被中提琴声部所占据(谱例2)。

谱例2

此处运用的是断奏十六分三连音音型,打破了钢片琴一直保持的工整的节奏形态,会有略微突兀的听觉感。探究芭蕾舞剧的情节,糖果仙子以高贵优雅的形象存在主人公的梦境中,此处却一改之前的舞步,显露出调皮幽默的一面。作曲家并未使用声音穿透力更强的小提琴,而是借用了中提琴相对低沉圆润的音色特质对音乐形象做特定的描绘。钢琴临摹以此为切入点,对带跳音记号的三连音,不要刻意减少触键面积和时间,过于轻巧就减弱了中提琴的特征,要留有足够的深度和弹性营造略“迟钝”的听觉感;同时充分利用两个重音符号,结合短连线的节拍形式凸显肢体韵律画面感。

(二)意境刻画

组曲中的《阿拉伯舞曲》调性特征鲜明,色彩浓厚,乐曲的架构一目了然(谱例3)。低声部是以阿拉伯诗歌音节的长短律动为基础构成的固定音型节奏,高声部由两句不断重复的主题动机组成,此形态的创作遵循的是阿拉伯音乐的传统,源于伊斯兰教仪式——《古兰经》的唱诵,“《古兰经》唱诵强调的是经文部分,目的在于宣传思想、观念与教义。但同时,为了凸显其神圣特质,在念诵《古兰经》时,人们往往配以节奏韵律,简单的旋律,因此也就具有了音乐的表现特征”[1]。所以音乐内容里所呈现的“境”是客观存在,并可以被明确感知,因此通过对声部架构层次的搭建,使“境”自然显露。

谱例3

先从左手的固定节奏音型着手,分离其与主题动机的层次,不随旋律的反复或者推进改变,塑造出两者独立而行的形式感;两架钢琴的声部叠置为平行纯五度,带来的是绝对和谐与稳定的听觉效果,再通过始终“单一”的情绪表述制造浅诵低吟之境。之后再刻画“意”之所在,以色彩鲜明的旋律线为牵引力,运用其调性原理所具有的特殊音乐语言。阿拉伯音乐体系运用的是“四度相生法”律制,生成的调性远远复杂于西方古典音乐,大量的音存在于黑键和白键的“缝隙”中,从而产生经过音形态。具体表现为乐句中音与音的距离几乎都徘徊于二度、小二度、增二度之间,以及大量三十二分的五连音(谱例4)。

谱例4

结合乐谱中跳音与切分形态,加之舞蹈的节拍律动,主题乐句中的重音拍点自然落于八三拍的第二拍点上,而每组五连音都开始在第二拍,所以这五个音的下键都要被强调,使其有足够音量,节拍构成可划分为“×× ×××”,使经过音时值达到最大的饱满度。乐曲的架构搭建与色彩描绘最终以听觉感知为载体,转化为视觉感知中的象征画面,“至于象征,比如:用声音象征光明,则在象征物与象征物之间完全不存在外表上的联系,它们只在含意上具有某种一致性”[2]。

(三)合作

合作是以音乐合作形式改编作品的灵魂所在。多人合作演奏基于各种因素,会增加音乐表现的难度,相反也能激发出更强大的能量。如双钢琴形式,两位弹奏者在对等的条件下,依靠知己更知彼的合作精神,创造出原作品的另一番音乐景象。在《胡桃夹子》双钢琴组曲中,主要表现为以下两个方面:

首先,是两架钢琴的弹奏整齐与一致。看似简单的问题,在某些特定的速度与音型中,会成为合作难点。比如《阿拉伯舞曲》,相较于其余几首舞曲速度最为和缓,二者左手的伴奏音型和右手的旋律线条,均以音程形式平行行进。而且右手旋律声部音符密度不高,留存于音与音之间的空隙较多。在实际训练中,即使有固定的节拍,也会因为弹奏者个体差异导致落键不一致,或者因听觉反馈滞后而互相等待。这就需要通过长期合作逐步建立彼此的“默契度”,包括生理和心理上的。在日常训练中除去谱面上的音乐内容,更要互相揣摩对方的呼吸节奏、肢体律动、弹奏习惯。相比独奏时追求个性化的表现,合作讲究的是共存与共性。在舞台上眼神是双方唯一的交流工具,只有在长期训练中积累的信任感,才能化为落键时刻的坚定一致。

其次,是声部分散与内容统一。管弦乐队的器乐编制体系转述于钢琴后,虽然能清晰对应到每个声部,但其分布模式差异很大。以下是《花之圆舞曲》呈示部A主题与A主题再现的声部缩略图(图1,abc代表三个旋律声部,X代表伴奏织体)。

图1 《花之圆舞曲》声部缩略图

A主题

A主题再现

相较于器乐在乐队中的固定位置,这些声部在钢琴中的行进轨迹是十分活跃的。A主题首次出现时声部层次分明,形似于乐队,可旋律线与伴奏织体的相互交替频繁。当呈示部A主题再现时,器乐编配在原形式不变的情况下加入了一条穿插的长笛旋律线,反映在两架钢琴上的形态就截然不同。旋律线ac、bc、ab间的交替如同接力,使听觉层次丰富,然而旋律线条与伴奏织体的布局却变得规律了。这样“遇简则错落,遇繁则分明”的声部表述手法,使两位弹奏者既同时参与对主题的叙述,也不脱离伴奏的职责。形态上看似分散错落,实际为调动双方的积极性,相互感染,保持音乐性的统一。

(四)施展与填补

移植性的改编版本多以原作中的音乐色彩为出发点,通过临摹音色、意境刻画等方式把他人的特性最大程度地展现出来。与此同时,也不能忽略钢琴自身优势,在《序曲》第二主题中,钢琴对乐队总谱的转述十分有特点(谱例5)。

谱例5

乐队版本:

双钢琴版本:

钢琴运用了琶音的弹奏技法修饰弦乐声部拨弦的音效,从器乐特性的角度剖析,钢琴落键的共鸣远大于弦乐器拨奏的音量,因此音量对比转化为“P”和“PPP”的差距。再者,弦乐器拨弦的发力过程比弓拉弦要长,听觉效果短促、有力,带来紧张感的同时,声音传输又相对滞后。而此处钢琴使用了琶音形式弹奏和弦,自然造成落键时间不一致,处于和弦最顶部的旋律音最晚发声,精准又巧妙地对应了拨弦滞后的听觉效果。再看琶音弹奏和弦的技法,是钢琴中常用且简易的形式,同样的技法运用在弦乐器上会困难很多,甚至无法在管乐器上使用。

《序曲》的另一处,两个版本的音乐术语标注也有差异(谱例6)。

谱例6

乐队版本:

双钢琴版本:

乐队原谱中句尾音用了具有矛盾性的“>”和“P”,从乐段的发展脉络中分析,这个乐句群正是由低至高推进的阶段,“>”代表每个句尾都要释放情绪,“P”则是克制情绪,所以音量体现为强后突弱的效果。小提琴可以在一次运弓内完成从强变弱的过程,但钢琴弹奏一旦落键,音量不能再做改变,因此双钢琴版本中标注的为着重记号,改编者针对钢琴在此的“不足”——句尾音无法如小提琴般戏剧化处理作了弥补,把侧重点放在乐段音量的整体协调上。遵循其逐渐加强的趋势,前两个乐句中使用着重音代替重音,减弱句尾情绪的张力,到第三个乐句时用了“—”与“mp”,平衡音量差异的同时也注明乐段进行中音量所要达到的层次。当乐段至最高点时,仍可有序达到与原作一致的音量需求。

四、对钢琴改编作品学习的思考

(一)钢琴对其他音乐形式的承载与汲取

键盘乐器有着上千年的发展历史,从古老的管风琴开始,经过古钢琴、近代钢琴的演变,最终在1850年确立现代钢琴。乐器发展变革的推动力来自弹奏者对触键体验、音响效果的不懈追求。钢琴改编曲大量出现是从浪漫主义的中期开始,与钢琴制造完善密不可分。而当现代钢琴的制造与音响效果达到极致时,弹奏者依然没有停止对声音的再创造,通过把各类其他音乐领域的作品移植到钢琴中,希望能得到更多的色彩变化,从而为钢琴表演注入新的生机。

任何音乐形式在钢琴上进行转述前,弹奏者都需先探究其独有的特性,从最直观的发声方式、技巧手法,到音响色彩的表现,都要作细致的揣摩,再把这些内容进行“钢琴化”的包装呈现。这个过程广泛汲取了各类表演形式之所长,有效推动了钢琴艺术的发展。比如声乐演唱是人类最自然的情感表达形式,也最能够触动人心,但在实际钢琴弹奏中受指法、跨度、位置等技术难点的限制,不经意会打破旋律乐句自然的状态,因此能够启示学习者在日常训练中应该做些什么。

相对于音色、旋律的刻画,声部层次的清晰展现则需要更多的立体思维架构。就钢琴的功能性而言,归纳浓缩声部的优势显著,但由于钢琴谱的视觉效果呈平面的横向行进,声部交错间会产生隐蔽性,要做层次分离就不那么容易了。如果运用管弦乐队的总谱视角梳理声部线条,则能看到其立体的全景。在管弦乐作品《胡桃夹子》的乐队合作中,是通过器乐不同的音色特点区分声部的,这些声部能随意地单独进行或叠加进行。在钢琴改编版本的学习之前,很有必要先探寻每个声部在总谱中的发展脉络,搭建起纵向的架构,再逐一对应到钢琴中去。此外,我们还可以用“管弦乐的思维”为钢琴作品的每个声部找到合适的器乐形象,力图做到在声部交错、叠加中被听觉辨识出来,从而获得分明的声部层次。

(二)拓宽知识领域,提高艺术审美认知

钢琴改编作品是钢琴学习的重要部分,在启蒙阶段,大量乐曲来自世界名著的改编片段,为枯燥的手指训练增添乐趣,但此时强化的是钢琴技巧和钢琴思维。随着弹奏程度不断提高,钢琴改编作品的内容也更为深刻,内含的音乐性早已跳脱钢琴范畴,拓展至整个音乐领域。这个过程也可拆分为“比较学习”与“审美创造”两个部分,在“比较学习”中,首先是解读原作,包括对其他音乐领域的学习,明确两种表现形式的物理属性差异,再从改编途径、写作手法等方面进行前后版本的关联与比较。接下来的“审美创造”中,学习者把主观审美认知融入改编作品的弹奏,这些审美认知来源于自身所具有的弹奏技巧、真实情感的流露以及学习中日益积累的审美经验。

钢琴改编作品“推动了钢琴色彩的丰富和多样,强化了钢琴音乐层次的增多和分离,使钢琴演奏技术向更高层次得到发展”[3]。我们探究更深刻的弹奏之法时,同样能获取审美经验的积淀。改编作品打破了钢琴领域传统的思维模式,传导出音乐美的不同形式,也为情感表达提供了更多的素材,激发弹奏的创新意识。演奏者要立足于更广阔的知识视野,不断提升审美认知,学会辨析音乐中真正的美,并在钢琴弹奏中创造美。

——为混声四声部合唱而作