亚里士多德关于“幸福”原理的“实践”论证

廖申白

摘 要:亚里士多德在《尼各马可伦理学》中对伦理学的“幸福”原理做了两个论证——“实践”论证与“人的活动”论证。尝试概括他的“实践”论证。论证包含如下三个核心之点:构成一个人“灵魂‘实现”基础的是他作为一个实践者出于选择地追求某种善的、包含着他/她的灵魂能力的一个“实现”的活动;实践者的这样的实践最终指向以他整个一生来看是那个最终的东西的一个“蕴含的善”,由这样的实践造成的灵魂的“实现”也最终指向那个善所包含的灵魂的最充分的“实现”,那个善或所包含的那个最充分的“实现”就是幸福;它对于一个“认真的人”,也对于一个认真的实践者,是善,并且也对于他显得善。亚里士多德在这个论证上加了一个重要限定:这个实践者必定是先获得“良好教养”的。

关键词:“幸福”原理;“实践”论证;灵魂 ;能(潜在);良好教养

中图分类号:B502.233 文献标识码:A 文章编号:1004-8634(2021)04-0014-(13)

DOI:10.13852/J.CNKI.JSHNU.2021.04.002

亚里士多德在《尼各马可伦理学》第1卷第7章对伦理学的“幸福”概念,也即他的伦理学的第一原理,做出了如下界定:

如果人的活动是灵魂的依照逻各斯的或不无逻各斯的实现,我们[在这里]说的这个人的活动与这个认真的人的活动(比如,[这个]竖琴手的活动与[这个]认真的竖琴手的活动,概言之,所有事情上的那个活动)在属上是同一个,[后者中]有这个依照德性来说明的优越加到活动之上(因为,一个竖琴手的[活动是]演奏竖琴,一个认真的竖琴手的[是竖琴演奏上的]那个好);而如果这样,且[如果]我们把人的活动看作某种生命,把这[生命]看作灵魂的伴随着逻各斯的实现与实践,把认真的人的[生命]看作在这些事情上的[那个]好和高尚,看作在每件事上以依照恰当的德性的方式完成时才获得的[那个]好;而如果这样,人的善就成为灵魂的依照德性的实现,如果德性[有]多种,就成为依照那种最好、最完善的德性的實现。然而还有,在整个一生中;因为,一只燕子造不成春天,一个好天气也[造]不[成];同样,一天或一段时间也[造]不[成]至福和幸福。(1098a7-201)

我们把亚里士多德的这个表述看作对“幸福是什么”问题,即“幸福”概念的“核心阐述”。现在,我们先以一种简明的概括将亚里士多德在上述界定中所表达的“幸福”的概念原理表述如下:

幸福是一个人的灵魂的有逻各斯的部分在[他/她]整个一生中的依照德性的“实现”。

这个表述表达了亚里士多德对“幸福”概念原理的上述核心阐述的核心点。

对于这个核心阐述亚里士多德做了两个相互关联的论证——“实践的生命”论证与“人的活动”论证。前一个是对“灵魂的‘实现”的一种个别主义的论证,后一个是基于灵魂整体观点的论证。在某种意义上,《尼各马可伦理学》全书可以被看作是这两个论证的充分展开。我们先来讨论基于“实践的生命”释义的论证,在下文中我们将“实践的生命”论证简称为“实践”论证。2

一、“实践”与实践者

在严格意义上,“实践”论证的出发点是人的具体的实践。正如人首义上是“这一个人”“那一个人”一样,“实践”首义上是一个人追求这种善或那种善,总之,是以某种善为目的的这一个或那一个实践或行动(1094a1-2)。但实践又是一个人经“选择”而做出的一个行动;这个行动,因那个人,那个“实践者”,“听从逻各斯”,并要“运用”已获的认识去思考所欲求的对象,既指向一个具体的善,也包含他/她灵魂能力的一个“实现”(1098a5-6)。概言之,实践是一个实践者出于选择地追求某种善的、包含着他/她的灵魂能力的一个“实现”的活动。实践者也因为这种活动而被称作实践者。实践者是这个活动的“原因”,用现代哲学的术语来说是主体、主动因,实践是它造成的这个主体的本质性的活动。实践与实践者是不可分离地相互联系的。

同时,由于所指向的具体的善不是最终的善事物,并在思考中被发现事实上指向一个更远的善,所包含的“实现”也意味灵魂的新的获得又朝向灵魂能力的升华和更高水准的“实现”;这个“实现”活动最终指向一个人就其整个一生而言的那个最大的善,即幸福,而这同时就是灵魂所“实现”之最充分的能力及其品性的“实现”。

所以,如果从一个人的“生成—时间”意义的“实是”来理解他/她作为一个人的幸福或其灵魂的“实现”,那么实践造成的实践者就是其灵魂的“实现”,即幸福的主体,实践者的实践是其灵魂的“实现”,即幸福的根基或基本的生命活动。

但仅仅这样简单地概括亚里士多德在《尼各马可伦理学》中对“幸福”的“实践”论证显然很不够。而由于这个论证是通过全书做出的一种论证,我们也就不可以期望以很短的文字对它做出充分的说明。在这个说明的开端,说明“实践”与“制作”的区别,并继而说明“实践者”是如何的一些个人,是极为重要的。

需要先来说明“实践”与“制作”的不同,因为“指向一个具体的善”与意味灵魂能力的一个“实现”似乎同时属于这两种活动。因为,在灵魂的“实践”与技艺的“实现”活动中,实践者、在努力“实现”其技艺的人,都既寻求着某种善,但也对这样行动所包含的灵魂的一个“实现”本身抱有兴趣。我们可以据此来说明实践与制作的区别(1094a4-6)。因为,制作在追求一个具体善,即一个要去制成的产品时,由于这个制成品是制作活动的目的,制作者的制作能力(技艺)的“实现”本身就让位于制作活动,因为制作活动比那种技艺的“实现”更能造成那个产品。技艺的“实现”当然也可以附带地造成一个产品,但是当着技艺能力的一个“实现”成为主导的目的,那种活动便也不是“制作”,而是一种专门创作能力的“实现”活动了。与制作不同,实践的目的不在于去造成某一个产品,而更在于那个实践所包含的灵魂能力的一个“实现”本身。既然那个“实现”是主导的目的,能力以所期望的方式“实现”就是一个实践者的兴趣所在。尽管它当然也附带地做成一个产品,但那个产品并不是实践的主导的目的。所以,实践所包含的“实现”与单纯技艺的“实现”有一种类似:它们的主要的目的都是某些能力的“实现”。所不同的是,技艺“实现”的是某种技艺能力,实践“实现”的是灵魂的“听从逻各斯”和“运用所获认识思考地寻求”所欲对象的能力。所以,实践所含“实现”关涉一个人成为怎样的人,技艺所含“实现”则没有这样的影响。

而且,技艺还有大小之别,大技艺中总是包含着很多小的技艺,无论是以产品为主导目的的制作,还是以技艺的“实现”为主导目的的活动,这些小技艺因而都从属于大的技艺(1094a14-16)。在这种情形下,就没有必要去区分,例如较小的技艺的“实现”是目的,还是那个产品的较大技艺是目的(1094a16-17)。因为事实是,那个较小技艺的实践者的兴趣只在于他/她的那种技艺的“实现”本身,而无意去制成任何产品或贡献于那个较大技艺,尽管这个活动也帮助制成了一个产品并有贡献于那个技艺。假如一个制作马具的工匠“实现”他的制作技艺的活动“帮助”制成一根马勒,且它被一位将军使用来参加一次战役并取得胜利,那么,即使制作马勒的技艺从属于军事的技艺,那个工匠在那个实践中也完全没有以军事技艺的目的为目的。阿克瑞尔(J. L. Ackrill)提示我们注意这两种“从属”关系的两个重要区别:一是,这位工匠的兴趣完全不在于制成那根马勒,因之他的制作那根马勒的实践完全不是军事技艺的一个手段。二是,这位工匠也不会因为帮助制成了那个马勒就停止那种“实现”,他还会继续实践,因为他的兴趣在于他的制作马具技艺的完美呈现(Ackrill 1980 18-19)。1

但实践既然包含“听从逻各斯”和“运用所获认识思考地寻求”所欲对象的能力的“实现”,它也就具有“生长”性质,所“实现”的能力要以新的“运用”来“实现”。并且,这两个方面的“能力”都是如此。这样,感觉—行动能力与思想能力通过实践地学习相互协调和促进地发展就成为核心的问题。这种发展不是轻松可以获得的,但并非一种“不可能”。因为,它对于由实践造成的实践者是一种真实的可能性。

在对照制作以及某种技艺的“实现”说明实践这个出发点的基本性质之后,我们来接着来说明一个“实践者”是怎样的一个人,就是十分自然的了。

我们在“序言”中已经说到,一个实践者并不是一个已经具有德性并随时运用着他/她已经获得的德性的人。我们在这里则要强调地说明,一个实践者既是一个伦理学的“学习者”、伦理学讲座的聆听者,而且,也是一個“实践的学习者”或“学习的实践者”。因为,由于受到良好教养,他/她的接近德性的自然能力得到培养(1095b5-6);他/她已变得愿意“听从”父亲的与讲授者的“逻各斯”;他/她崇尚好的、高尚的、正义的事情,倾向于从这样的事情中感受到愉悦;他/她也在学习去做他/她被教导是好的、高尚的、正义的事情,并同时在学习地理解“某某事情是好的、高尚的和正义的”这类“逻各斯”;在此同时,他/她的灵魂的思想能力与感觉—行动能力因此在协同地发生一种变化——“听从逻各斯”对于他/她变得不再困难,灵魂能力的“实现”不再有“生僻”的不自然感,而且正在变得自然,这让他/她感到愉悦;在这样一种实践的学习过程中,他/她理解了为什么应当把那些好的、高尚的、正义的事情看作那样的(1095a10-11, 1098b3-4)。

所以,一个实践者的“实践”也不是他/她出于德性而做出的一个行动,而是他/她在学习去做的一件事情;他愿意去做那件事情、那些事情,是因为他/她被告知,并且他/她也认为只有这样才能成为这样的人。因此,一个实践者与一个年轻的初学者既有“相同”也有“不同”。“相同”在于他们都在学习依照一种伦理学的思考来生活,都倾向于“按照正确的逻各斯去做”(1103b32)。“不同”在于实践者比初学者更成熟,因为他/她有了一些生活实践,已经实践地理解了为什么应当把那些好的、高尚的、正义的事情看作那样的,并且也已变得较少单纯地根据感受而行动(1095a3-6)。

我们因此可以说,在一个实践者那里,灵魂的感觉—运动能力已经不再是单纯的自然的“运动的‘能”,而是已经生成为实践性质的感觉—行动能力,生成为“实现的‘能”,即出于选择而行动或实践的能力。并且,他/她的感觉—行动能力与实践思考能力正在相互协调地发展,正在“实现”地成为灵魂的获得的能力、获得的品性。也正因为如此,他/她才会对一个行动或实践所包含的灵魂的这两种能力的“实现”抱有兴趣。

我们由此便可以说明,对幸福原理的“实践”论证,是根据一个人作为数目上为“一”的人的“时间—实是”的理论的说明,在这种说明之中,一个人必先“潜在地‘是幸福的”,尔后才“实现地‘是幸福的”。故而,我们不能够说一个小孩子“实现”地“是幸福的”,因为他/她未经历幸福所包含的灵魂“实现”的生成运动(1100a2-4)。对照而言,我们将谈到的对幸福原理的“人的活动”论证则是根据一个人的“原理—实是”的说明:他/她“实现地‘是幸福的”作为最终的东西在原理上先于他/她的“潜在地‘是幸福的”。但对于一个真实地“实现地‘是幸福的”人,这两种说明不仅并不相互抵牾,而且全部真实都表明它们就是同一个说明。因为,按照亚里士多德,一个真实地“实现地‘是幸福的”人在伦理学的意义上具有与“多数人”之中其他的人不同的灵魂本原。但这一点也适用于对实践者的说明。因为,由于实践包含灵魂能力的上面说明的“实现”,由于这种“实现”趋向于通过感觉—行动能力与实践思考能力协调发展才能“实现”,一个实践者也在伦理学的意义上具有与一个坏人、一个空谈“爱智慧”的人和一个不自制的人不同的灵魂本原。

这一点在《尼各马可伦理学》第1、2卷关于伦理学的“适合的学习者”的说明中得到印证。在第1卷第3章,亚里士多德说年轻人不是伦理学讲座的适合的学习者,因为他们不仅生活阅历不足,而且因为听凭感受生活,所受到的教育引导不能令其接受德性的自然品性生长为实践性的品性,因而在行动上做不到自制,不能很好地判断所聆听的伦理学讲座的内容(1095a1-11)。在第2卷第4章,亚里士多德也明确认为,空谈爱智慧的人也不是适合的学习者,因为他们不仅未进行实践,而且就好像是生了病但不准备按照医生说的去治疗所患的病的病人(1105b12-16)。

借助这种联系,我们可以清楚地理解,《尼各马可伦理学》隐含或明确地使用的复数第一人称“我们”(“我”与“你们”的合称)是指上面说明的“实践者”,他们是“多数人”之中的一部分。这样,我们就可以合理地说,《尼各马可伦理学》既不是在面向“所有人”,也不是在面向“多数人”,做出一个伦理学的劝勉,而是在向上面说明的实践者,尤其是“认真的实践者”(关于这一点我们将在后面部分讨论)指出一条“实现”其幸福、“实现”其“是其所是”的真实的“道路”。

二、“蕴涵的”而非“独一的”目的

与坏人、空谈爱智慧的人和不自制的人构成对照,一个实践者正在成为这样一个人:去做合乎德性的事情正在成为他/她的实践习惯;在这一过程中,由于感觉—行动能力与实践思考能力的“实现”倾向于推动它们协调地发展,由于感觉与行动方面正在发生的那些“非推理的实践性反应”1都使得他/她体验到去做好的、高尚的、正义的事情的快乐,在他/她的灵魂中,一个伴随着实践理智的思考并与它相一致的欲求(?ρεξι?)正在生成(1139b4-5)。欲求在动物那里或者是激情(θυμò?),或者是单纯的欲望(?πιθυμ?α),或者同时是两者。但是在人这里,当感觉—行动能力的活动伴随着实践的思考时,在实践的思想中就生成了一个相应的部分,亚里士多德称之为“愿望(βο?λησι?)”(《论灵魂》414b1-3)。这三个部分各不相同(414b26)。愿望是与努斯或思想的活动联系在一起的欲求。所以在这三个层次的欲求中,愿望是主导者,正如在灵魂三种能力的序列中努斯或思想是主导者一样。愿望总体地说是对于自身就善的事物的,具体地说是对一个人显得善的事物的(《尼各马可伦理学》1113a24-26)。但我们便可以看到,一当在实践者灵魂中发生了所说的那样的发展,由于激情倾向于听从思想,愿望就仿佛与激情结了盟,会得到激情的响应,并因此也使得欲望变得顺从。1 欲求呈现在灵魂中的这三个层次——愿望、激情、欲望,可以变得一致。亚里士多德将实践者灵魂之中的这样一种欲求称为“有欲求的努斯(?ρεκτικ?? νο??)”或“有理智的欲求(?ρεξι? διανοητικ?)”,并注意到这种欲求通常引起相应的行动这个事实,所以他把这种欲求直接叫作“选择(προα?ρεσι?)”(1139b3-7)。

所以,在实践者这里,正在生成的欲求变得与单纯的激情和单纯的欲望不同。正是由于这个变化,实践者对于他/她的灵魂的正在通过运用而获得的实践能力——倾向于相互促进的感觉—行动能力与实践思考能力——的“实现”抱有兴趣,他/她从思想上也从感受上欲求这种“实现”,因为它对于他/她显得善,无论它是否有助于或贡献于另一个更远一些的善事物。

不过我们还需要区别地说明这两种情形下实践者的灵魂中的进一步的发展。

在第一种情形下,唯有一个包含那种正在获得的实践能力的充分“实现”的行动在实践者视野之内,那个行动就被看作那个“实现”,没有一个更远的东西“显得善”,被他/她欲求。这从他/她的那些自发的行动中就可以看得最分明:他/她自发地就倾向于运用其灵魂的较大而不是较小、较复杂而不是较简单的实践能力的活动,并且是因其自身的缘故:不仅因为它似乎没有一个进一步的原因,不是某个进一步的原因的手段,而且因为它持续地获有新的内容和感受。每个“实现”的活动自身都是完善的:看就看到了,思考就思考了。它“是完善的”,却并不终结:它还将不断地“实现”并获得新内容,尽管不可能在时间上是不间断的(1175a5)。

在另一种情形下,一个实践者可能“发现”,他/她所欲求的感觉—行动能力与实践思考能力的某个“实现”也有助于他/她去获得某个更远的、其自身就显得善的“外在”的善事物。这正如在单纯技艺的“实现”活动中的情形:一个竖琴手的一次完美的演奏,或一个长跑运动员的一次尽兴而出色的长跑,为他/她的城市带来荣誉。然而,他/她并非把那种技艺能力、身体能力的“实现”看作赢得那个荣誉的“手段”,相反,他/她从那种“实现”本身中得到更大的快乐,尽管“发现”这个“实现”也将帮助他/她赢得了那个荣誉这件事也让他/她感到愉悦。在我们的实践性的活动方面也同样如此。当我们“做一件正义的事情”的能力“实现”时,它有益于使我们获得德性,使我们“成为一个好人”。但我们并非因此而把做那件事情的行动当作为着我们获得德性、为着我们“成为一个好人”的一个手段(1097a31-32)。我们因此也必须说,唯有这样,一个人才有希望“成为一个好人”(1105a10-11)。而且,亚里士多德还向我们指出,正因为不被当作另一物的手段,灵魂的实践能力的“实现”才被我们看作自身值得欲求的:每一个“实现”的快乐是独特的,是其他能力的“实现”,例如技艺的“实现”不能取代的;因为,每一种“实现”都有它自身的快乐,那种快乐完善那种“实现”,而其他的快乐则妨碍它(1175a29, b14, 27)。而且,显然越大、越复杂的能力的“实现”就越令人快乐。

按照亚里士多德,有一些善事物,例如在身体方面的健康,在外部性事物方面的胜利(成功)、荣誉,以及在灵魂方面的快乐、德性、思想、智慧,从自身看来都是“完善的”“自足的”(109616-19, 1097a16-25, b6-7),它们“在总体上和按真实来说就是善的”(1113a24),也被人们众口一词地看作这样的善事物,也因而对一个实践者显得善,被他/她当作也值得去追求的善事物。因此,当察觉到他/她的一种能力的“实现”也在促进着这些事物中的这一个或那一个时,他/她也自然地感到愉悦。事实上,追求它们之中这一个或那一个的实践都常常包含思想与感觉—行动能力(其中也会包含某种或某些技艺能力)的多个“实现”,这些“实现”以不同方式和在不同程度上促进着它。然而,这每一种“实现”都并不是像医术被看作让一个患者摆脱一种疾病,或建筑活动被看作要建成的那栋房屋的“手段”那样,被当作那个较远的善事物的手段,而是被实践者当作一种善,一种当下就手的、可以去经自己的努力而获得的善,而快乐则伴随着这每一个“实现”。

但是在这里存在一种区别。因为,当一种自身显得善的事物是一种外在善物,当其获得与否不取决或只在有限程度上取决于我们自身的能力的“实现”时,我们就会只在相应的有限程度上将它看作与我们的“实现”相关。例如,亚里士多德指出,荣誉是一种外在善,因为尽管一个人获得某种荣誉与他/她自身的努力相关,但那个荣誉却是由其他的人根据他们确定的理由授予的,因此它不被获得者看作属于他/她自身的东西。所以,一个具有或追求德性的热心政治生活的实践者将“发现”,他/她的实践与其说指向荣誉,不如说指向德性。因为其他不论,德性的获得取决于一个人自身的努力,不需由其他某个人授予,因而更属于一个人自身,更不容易被从他/她那里拿走(1095b24-30)。所以,按照亞里士多德,一种自身显得善的事物愈取决于实践者自身的努力获得,愈少依赖他/她自身原因以外的因素,就愈完善、愈自足,愈值得他/她以他/她自身能力的“实现”去促进、去追求。

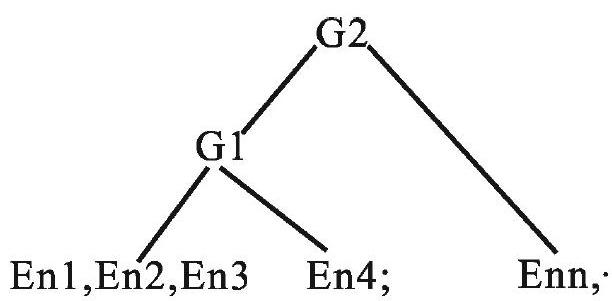

在亚里士多德这里,我们还发现另一种重要区别。一种“较远的”、对我们显得善的事物可能比另一种“较近的”、显得善的事物更完善,更被当作也值得去欲求的目的(1097b31-34),因为它可能包含着更多能力的更完满的“实现”。例如,在与一个“较远的”善事物G1相联系的不同能力的“实现”En1、En2、En3、En4中,能力的En4可能还有“更远的”指向,促进着一个比G1更远一些、在反思之中也对一个实践者显得善的事物G2,而En1、En2、En3在当下的觉察之下仅仅有助于G1,或许当G1达成时它们才被觉察到是“间接地”有助于G2的。例如我们在刚刚提到的政治的生活的实践者那里看到的,德性是比荣誉更远一些的自身就显得善的事物(1095b29)。同时,一个实践者也许还會发现,欲获得G2或许还需要他/她去发展和“实现”另一种或另一些实践能力(Enn…)才能逐步去接近、去获得:

以这种方式,我们就获得了一种亚里士多德式的“蕴涵的(inclusive)善”的概念。让我们以与“独一的(monolithic)善”对照的方式来说明“蕴涵的善”。让我们设定,它们都可以是“主导性的善”,但“独一的善”是“非蕴涵的”主导性的善。1 我们简要地概括“蕴涵的善”的三个重点:(1)一种“蕴涵的善”可能并不是一个实践者的“当下的”善,因为它不是他/她当下所欲求的他/她的某种能力的“实现”,但它是他/她发现那种“实现”也在促进着的一个善,一个他/她发现对于他/她也显得善,并且是由于那事物自身的缘故而显得善的事物,并且,察觉到他/她所欲求的那种能力的“实现”也促进着那个善让他/她感到愉悦。然而,(2)实践者并不把当下的“实现”看作那个“蕴涵的善”的一个手段,因为,这个“实现”是他/她的兴趣所在。(3)重要的是,“蕴涵的善”在概念上是开放的,因为,一个实践者可能发现,在一个对于他/她显得善的事物的后面存在一个更具有“蕴涵”的善,它在“更远的地方”,是那个事物对于他/她显得善的原因,当下的“实现”在反思中被呈现为可能有助于那个更具有“蕴涵”的善同样让实践者感到愉悦。

而如果一种“蕴涵的善”在概念上是开放的,如果在一种具有“蕴涵”的善事物的后面可能存在一种更具“蕴涵”的作为它的原因的善事物,这一点就给基于灵魂的“实现”学说对“幸福”原理的“实践”论证提出了一个哲学的问题:我们所欲求的“实现”是否永远只是这样——它促进着一种具有“蕴涵的善”事物,然而在这个善事物背后,我们还将发现一个更具“蕴涵”的善的事物,这一序列永无终结?

亚里士多德反对这个结论。无限定的序列是坏的、恶的,尤其是就人的实践而言。亚里士多德的反对指向引出这个结论的那个前提——在我们所寻求的任何一个对我们显得善的事物背后永远有一个离我们更远的对我们显得善的事物作为前者的原因:

我们并非追求所有的事物都为着某一别的事物,因为,这显然将陷入无限,因而那种欲求也就成了空洞的和无结果的。(1094a21-22)

这一限定具有一种直觉上的根据:我们的确寻求一种不再因为它“背后”的更远的善事物而对我们显得善的事物,这是我们寻求那些自身就显得善的事物的背后原因的原因。在《尼各马可伦理学》中没有进一步提供这一直觉的论据,它属于那种作为本原的“事实”(1094a22),在一个具有了特定品性的实践者那里才作为他/她获有了的东西而存在。借助亚里士多德的形而上学投射过来的那束“光”,我们知道它就是我们作为一个人的“实是”或“是其所是”:我们的“实是”在任何意义上都是最终(也即最初)的,在原理上,也在两种意义的时间上(《形而上学》1028a33-36, 1049b19)。我们也已说明,按照亚里士多德,对于一个“认真的人”,也对于一个“认真的”实践者,其“原理—实是”与“时间—实是”构成的理论解释都将一致,因为他/她的灵魂的“实现”就是这种一致的真实的一个个例。因此,不言而喻,对一种“不再因为它‘背后的更远的善事物而对我们显得善的事物”的寻求不是在每个人那里都是“实现”了的,都是获得了明确结论的,尽管的确可以说许多人都在这样地寻求。但如果它对于一个“认真的”实践者而言是正确的,在伦理学的原理上设定它就是合理的。因为在伦理学的论证中,原理的东西是优先的,而对一个“认真的”实践者而言是确定的东西似乎就构成原理的东西。

依据“蕴涵的善”的界定,以及依据这个设定,那些具有“蕴涵”的善事物就归于两种:一种是完善、自足程度不同的“蕴涵的善”事物,它们每一个的“背后”都还有一个作为它的原因的“蕴涵的”善事物;另一种是“背后”再没有任何原因的那个最具“蕴涵”的善事物,它最完善、最自足,因而也最善,最值得我们以一生去寻求,对它的“寻求”就是我们灵魂能力的最充分的“实现”。这个善事物也就是人们所说的“幸福”(1097a31-b21)。

实践者的实践所欲求的那些具体的善,最终指向那一个“蕴含的善”——幸福;由这样的实践造成的实践者所抱有兴趣的其灵魂的一个一个的“实现”,最终指向那个上所包含的灵魂的最充分的“实现”。这不仅是一种伦理学原理的说明,而且,按照亚里士多德,在一个“认真的”实践者的个例中,它是真实的。

三、“显得善的”与“是善的”

现在,一事物对于一个实践者“显得善”这一点还需要得到解释,并且这一解释同样至关重要。因为,一方面,对多数人来说,一个实践者所寻求的不过是对于他/她显得善的事物,包括他/她抱有兴趣的“实现”;另一方面,对一个实践者来说,那事物,尤其是它所意味的灵魂的“实现”不仅显得善,而且他/她“直觉”到、并且正在“实践”地“知道”它自身就善。但是,这个直觉的、正在实践地“知道”的判断只存在于思想与思考中。他/她如果以这样的判断来试图纠正另一个人,就非常可能遭遇这样的回应——“不,它对我并不显得善,因此,我不认为它对我是善的”,正如“苏格拉底”在与常人讨论“什么是善”“什么是德性”,不得不以“助产士”的方式从对话者自己的话中引出一些“过渡性”的判断那样。

因为,许多人认为,一事物对一个人是显得还是不显得善,是不取决于当下的他/她自己的。亚里士多德引述那些把幸福就看作“快乐”的人们的意见说,“快乐”对于他们“显得善”是在他们能力之外的,也许还是由于某种自然的“必然性”的(1114a31-b5);所以,例如不自制的人“受到快乐欲望主宰”似乎是不可避免的;而如果高尚与正确对一个人显得善,那必定是他/她被自然“必然性”地赋予了那种品性,就好像他/她天生就具有那种“视觉”,而这种品性是其他人无法通过“学习”或“努力”获得的(1114b6-12)。

无论是快乐主义者的辩护,还是亚里士多德以“实践者”的概念对此做的反驳,都指向“一事物对一个人显不显得善取决还是不取决于当下的他/她自己”这一问题。同时,这两方面都持着这样的观点:一事物对一个人显得善是与他/她具有某种特定“品性”相关的,他/她所欲求的就是因此之故而对他/她“显得善”的东西;没有什么事物自然地就显得善(1113a20-22)。因此,触觉活动的快乐对快乐主义者“显得”远比其他事物“善”,一个不自制的人也因此而“不自制”;对一个节制的人则并不如此,因为做节制的事情对于他/她是快乐的。问题在于一个人具有的是什么样的品性:是自然的品性以及基于它而“实现”的实践的生命的品性,还是不自然、不正常、偏离正常的品性。因为,正如在身体方面,苦的、凉的东西对一个发热的病人“显得善”,对一个健康的人则并不如此。同样,自身即善的事物,节制、勇敢和正义的事情,对一个具有德性的人,可能也对于一个“认真的”实践者,“显得善”,而对一个坏人,对空谈“爱智慧”的人,就并不如此(1113a23-29)。所以,一事物对一个人“显得善”并非一件自然甚或必然性的事情。因为,一个人形成何种品性的最终原因在他/她自身(关于这一点,我们将在后面再做讨论)。因此,一个事物对于一个人究竟是“显得善”还是“是善”,其实并没有什么不同。对任何一个人经常显得善的东西也就对于他/她“是善的”。而如果要追问“它是否自身就善”?就要确定是对具有何种品性的人来说是。因为,对这一问题不可能所有人都有相同的判断。然而,我们也需要明白具有何种品性的人所判断的才具有最大真实性,我们才可以当作依据。

所以,如果从亚里士多德的与“是”论形而上学内在联系的伦理学来思考和研究,如果根据这一研究,一事物对一个人“显得善”是“部分地取决于他/她自己的”(1114b17),因为如果人的品性不同,对不同的人显得善的东西也就不同,甚至可能对立。如果根据亚里士多德对于幸福的那个核心表述,在一个认真的人的实践性的生命活动上的那个“做得好”就是德性,对于一个认真的人“显得善”的事情也就真实地“是善”的;如果一个认真的人是一个其灵魂的自然品性未受到损害、得到良好培养,并通过“运用”而充分“实现”的人,我们就将不得不引出结论,对于这一问题,唯有这样一个人的判断才具有最大真实性(1113a23-34)。因为,其他不论,一个这样的人也必定是一个“认真地”对待、思考和判断实践事务的人:

认真的人对每种事物都判断得正确,且在每种事物中真实都向他显现;……认真的人最显著的地方似乎就在于他在每种事物中看到真,就好像他就是它们的极轴和尺度。(1113a30-34)

但因此,对于一个“认真的”实践者也大致可以这样说。我们在这里加上了“认真的”,是因为认真的实践者显然更接近认真的人,因此,毋宁说,“认真的实践者”表达“实践者”的概念。因为,如所说过的,一个实践者是这样的:他/她已经由于实践的努力,由于其灵魂的某种或某些能力的一个一个的“实现”,而在其灵魂中生成新的实践能力、新的感受、新的快乐,以及,尤其重要的是,一种与实践的思考相联系的欲求。这种欲求使得他/她变得喜欢去做那些“好的、高尚的、正义的”事情。这些新的因素也当然指向快乐。但一方面,对肉体快乐的欲望已经受到了调节;另一方面,由于与“实现”相联系的新的快乐,与那些事情相联系的这些“新的”因素在灵魂中具有越来越重要的作用。这两种变化使得实践的欲求指向的新的快乐完善他/她正在获得的“实践”能力的“实现”。在这种“实现”中,他/她的良好教养、对善事物和高尚事物的正确快乐感,现在与正在生成的对于做高尚的、正义的事情的内心愉悦感,以及与这后者同时在生成的对于这样地做的事情“真的”是好的和高尚的认识,都一起在起作用,一起在生成为灵魂的那种一而二、二而一的品性——实践理智的与伦理德性的品性。其原因在于这两个部分的活动与品性都需要完善:理智部分需要完善,其理论的部分需要想象,其实践的部分需要“领导”非理智的部分,使它能造成实践的善;非理智的部分也需要完善,因其激情部分聽从理智,感受部分不听从(Beier, 2016, pp.153-154)。1 通过这种实践,它们能够得到完善。因为,在这种实践中,这两个部分的活动所生成的品性在反思中是二;因为它们有思想与感觉两种本原。它们从实践的活动而来的“同源性”与“共生性”,又使一个实践者在实践中常常把它们感觉和体验为一,因为这两个方面之间似乎本身就是一致的。因为,所发生的变化是,在这种实践中,实践者的灵魂的感觉—行动的部分变得“听从逻各斯”,而在其思想的部分,与这个变化并行,一个“认真的”实践者将发现他/她从哲学讲座听到的“逻各斯”不再是与他/她自身没有关联,而是与他/她在经历的那些变化有某种“契合”,那种“逻各斯”所包含的思想于是开始在他/她自己的思考中发挥某种作用。因此,在与这个感觉部分密切相关的实践理智的部分,他/她也在实践地学习“正确地思考”,也正在“生成”与实践相关的“知识”,并成为作为“品性”的、“扎下了根”的“知识”。由于这两种共生的品性的生成,一个实践者将开始觉察到,他/她去做这些事情仿佛就是出于他/她自身的品性、自身的自然,并且是因为那些事情自身的缘故。因此,他/她“选择”的对于他/她“显得善”的事物,由于同样的原因,也从“总体上和按真实来说”(1113a24)的确对于他/她“是善的”。

我们由此得到一个基于对于“灵魂的实现”的“实践生命”解释的论证:“灵魂的实现”从具体方面说明,就是实践者变得“欲求”以其灵魂的某种能力的“实现”自身为目的的一个行动或实践;这个行动或实践可以作为一个“部分”,而不是作为一个“手段”,“蕴涵”于一个较远但自身就对那个实践者“显得善”的事物之中;这个“蕴涵的善”要求灵魂的多种能力的“实现”;并且,一个“蕴涵的善”可以包含于另一个更远的“蕴涵的善”之中;如果这样,且如果并非所有善的事物的背后都有一个进一步的原因,如果实践者寻求一个“蕴涵的善”背后的原因不是为着“无穷尽”地这样寻求,而是为着寻求一个最终的、其背后不再有进一步的原因的善,那么,一个实践者的灵魂的实践地获得的能力的最充分的“实现”,就是那个具有最大“蕴涵”的善,即“幸福”。1

四、“良好教养”限定

但是,如果亚里士多德的伦理学只在告诉我们,一个“认真的人”、一个在“人的活动”“做得好”的人“是幸福的”,或在“实现”的意义上“是幸福的”,那无疑是非常空洞的。因为,我们可能同意他的这番看法,但认为这不是一种我们“需要”的伦理学;因为我们可能不认为自己已经是一个“认真的人”,但又的确想去过一种真正好的生活。我们会觉得关于一个“认真的人”“是幸福的”的论断没有太大吸引力。这样一种伦理学如何可能历经几千年而引起如此多哲学家、注释家、评论者们历久弥新的研究与思考的兴趣?

引起如此长久思考兴趣的,是亚里士多德的伦理学原理的一个与此密切相关而不完全相同部分的问题:如果一个“认真的人”“是幸福的”,一个“实践者”,一个在形而上学与灵魂论意义上“潜在地‘是”因而“还‘不是幸福的”人,是否能,以及如果能,在何种意义上能“‘实现地‘是幸福的”?

亚里士多德在伦理学中对于这个问题做了“肯定性”的回答,这是他的伦理学吸引人们研究与思考兴趣的重要原因。在《尼各马可伦理学》第1卷第9章,在谈到幸福作为德性的报偿与目的似乎是最好的[东西],是某种神圣的和至福的东西之后,亚里士多德说:

[但幸福]又可以是许多人都享有的;因为,所有未丧失接近德性的能力的人都能通过某种学习或关心而开始获得[它]。

[ε?ηδ? ?ν κα? πολ?κοινον? δυνατ?ν γ?ρ ?π?ρξαι π?σι το?? μ? πεπηρωμ?νοι? πρ?? ?ρετ?ν δι? τινο? μαθ?σεω? κα? ?πιμελε?α?.] (1099b18-19)

亚里士多德在这段话里表明,如果德性对于幸福是最重要的品性(这一点在“核心阐述”中得到最清楚的表达),一个实践者可以通过实践的学习获得德性,并通过让其灵魂依照德性“实现”而实现幸福。更具体地说,亚里士多德在这里表达了三点:

(1)幸福以我们“接近(πρ??)德性的”自然能力“没有丧失”为前提。这是我们能够“是幸福的”的自然基础;丧失了这些自然能力,一个人就不可能“是幸福的”。

(2)幸福要求我们(这意味我们“能够”)通过某种学习使我们未丧失的自然能力得到实践的培养,这包括,培养良好的行为定向和正确的行为习惯,学习正确地感受与欲求,学习正确地思考,把我们的自然的感觉—运动能力培养成为能“听从逻各斯”的实践性的感觉—行动能力;使感觉—行动能力与思想能力相互协调地发展,从而使我们“接近”德性。

(3)幸福还要求我们(这同样意味我们“能够”)学习并关心地运用我们在上述实践的学习中获得的灵魂能力、感受与德性,使之成为灵魂的新的自然。

在上述意义上,作为“实践者”,我们能够从“潜在地‘是幸福的”变得“实现地‘是幸福的”。因为,德性不仅是一个“认真的人”展示在他/她的活动中的、在形而上学的解释上是“不蜕变”的品性,而且是一个实践者可以“逐层”实践地获得的,在他/她的“整个一生”的活动、生活中去充分“实现”的品性。

这引出亚里士多德的幸福原理的第二层问题——幸福所要“依照”的“德性”在一个实践者那里如何“生成”、获得与运用地“实现”的问题,一个属于实践者的问题。因为,他/她所要“依照”的德性是比他/她自身更好的、他/她还不具有的东西,但是他/她“能”依照那更好的东西去实践地获有它;他/她“依照”那德性的思考与实践将在他/她自身中引起“运动和变化”,使他/她从不具有那样的能力与品性“变得”具有它们。

我们由此获得了对亚里士多德意义上的实践者或伦理学的适合的“学习者”的一个更进一步的理解。我们已经在前面讨论了这个概念。我们这里的讨论表明,按照亚里士多德,一个实践者在本义上一定是一个“认真的”实践者,因为这种“实践”就指向一个“认真的人”的“人的活动”,指向那种生命或生活。我们发现一个这样的“实践者”处于这个问题的中心,因为他/她将是所说将发生的那些“实现”——那些“生成”与变化的“承载者”。

但是,我们也许要先从一个更前位的重要问题——对于一个实践者或伦理学的合格学习者的“限定”的问题——来谈。因为,所说将发生的那些“实现”都以我们“接近(πρ??)德性的”自然能力“没有丧失”,并且得到了“良好培养”为前提。我们在上面已经使用了“良好教养”限定,但是我们还需要深入一些地谈谈这个限定的含义。因为,在亚里士多德的伦理学中,它表明“灵魂实现”的一种必要前提。我们已经指出,1 按照亚里士多德,并非任何人都可以是目前讨论意义上的伦理学“学习者”或实践者。

在《尼各马可伦理学》第1卷,如人们熟知的,亚里士多德对于一个伦理学的学习者或实践者做了这个重要限定:他/她必须已经获得了“良好教养(?χθαι καλ??)”(1095b5)。“良好教养”,已经说过,意味着一个人接受德性的自然能力在童年期间得到良好培养,这意味着他/她已不仅被告知哪些事物是善的,变得崇敬那些善的、高尚的事物,倾向于从那些事物中感受到愉悦,并且在认真学习做被告知是好的、高尚的、正义的事情(1095a10-11, 1098b3-4)。一个人可能幸运地在儿童时期,由于“出身高贵”,由于得到父母與师长有益的教育引导,获得这种教养;也可能通过习惯的培养而获得它。亚里士多德与柏拉图都认为,一个人从小获得“良好教养”对于完成“培养”意义上的习惯化过程非常重要(1103b24-25),因为在这个时期,一个人能最轻松、最少痛苦地完成那种良好行为定向——完成令自身向好的方向发展的那种(那些)变化,使之成为确定的倾向,并因此获得那种相应品性。

正如维斯里奥注意到的,亚里士多德关于“良好教养”的限定,表明他认为伦理学讲座不能说服“教养不良”者,因为,后者将不能理解伦理学讲座的理据,即从那些熟知的“事实”引出逻各斯的推理。所以在这点上,维斯里奥的看法与埃尔文形成强烈反差,因为埃尔文认为,如果我们认为亚里士多德不想向任何有理性的人提供满意的论证,这将是错误的。在维斯里奥看来,亚里士多德并未区分“有逻各斯的人”与“没有逻各斯的人”,而是区分了“有良好教养(with a good upbringing)的人”与“教养不良的人([with] an improper upbringing)”。2

但亚里士多德并不因此否认以习惯“训导”方式而获得某种良好的“教养”的重要性。因为,一个人可以通过像一个正义的人那样去做正义的事,像一个节制的人那样做节制的事,并且反复这样做,使自己从做节制的、勇敢的事情不感到快乐甚至感到痛苦变得感到快乐,改变自己的变化不定的置性,矫正不良习惯;通过反复实践,使自己的良好行为倾向逐步确定(1105b5, 10)。

总之,需要伦理学的“学习者”或实践者先通过“培养”,另一些人则通过困难一些的“训导”与矫正,从而形成良好习惯,培养灵魂,使自己具有高尚的爱与恨,再来听伦理学讲座,正如土地需要先耕耘再播种(1179b25-26);因为获得了这样的教养,一个人就“要么获有,要么很容易领会(?χει ? λ?βοι ?ν ?ρχ?? ??δ?ω?)”(1095b8)与人的好的生活相关的一些具体“事实(?τι)”、具体事情,那些事实、事情告诉一个具有良好教养的实践者一个具体的行为是做得好的、合乎德性的;1 而“如果这个事实足够明白,就不需再去问它从何而来”(1095b7)。

因为,伦理学是实践的思考,不是为着知道德性是什么,而是为着获得德性。一个认真的实践者所知道的一个具体“事实”就是思考并正确地行动的一个“本原”:它让他/她在一个他/她感觉为相同或相似的场合“知道”怎样做是正确的、合乎德性的。

所以,一个实践者或伦理学的合格的“学习者”显然是与一个坏人相反的。因为,实践者的自然的接近德性的能力未受损害并得到最好的培养,并在实践的学习中得到良好发展。坏人则已经由于幼年的不良行为定向、错误的最初选择,以及沿此方向的不良习惯形成的习性,丧失了接近德性的自然能力,因而其感觉—运动能力无缘培养成为“听从逻各斯”的感觉—行动能力,也无缘通过实践的学习令其感觉—行动能力与实践思考能力协调地发展而称为具有德性的人。他们因此不能“实现地‘是幸福的”。

但是在《尼各马可伦理学》中,由于实践的概念,实践者似乎被最强烈地对照于那些“空谈‘爱智慧的人”、那些“躲藏在词句里的‘爱智慧的人”(τ?ν λ?γον καταφε?γοντε? φιλοσοφε?ν)来谈论,因为,那些人不是去努力像有德性的人那样做那些事:

而是停止于空谈,认为[自己]是在爱智慧,因而将是认真的人,这使得[他们自己]有点儿像那些病人,他们认真听医生教导,却不做医生嘱咐的任何事。所以,正如那种人以这种方式治病不会使身体好起来一样,这种人以这种方式爱智慧也不会使其灵魂[变好]。(1105b13-18)

按照亚里士多德,“空谈者”有三个错误。首先,他们不认为实践是重要的,没有像一个实践者那样,选择学习像有德性的人那样做节制的、勇敢的、高尚的事情,并将这种良好行为倾向培养成习惯。他们错误地认为他们在“爱智慧”,然而他们“空谈”的“爱智慧”与接近智慧的努力南辕北辙。因为,由于他们不去实践地培养他们的自然的感觉—运动能力,使之成为“听从逻各斯”的感觉—行动能力,因而也错失令其灵魂的感觉—行动能力与实践思考能力获得协调发展的机会。其次,他们错误地认为他们具有他们事实上并不具有的使他们能去接近智慧的那些品性,并因此认为他们不用去实践,仅只那样地空谈,就是在“爱智慧”。这两个错误是致命的。因为,由于第一个错误,他们未能获得本可实践地获得的思想能力、感受能力与实践能力,也无由获得从那些能力的“实现”而来的那些品性;由于第二个错误,他们“看不到”他们的“空谈”并不像他们认为的是他们的思想能力与品性的“实现”,“看不到”他们并不是在使他们自身“朝向好的方向”变化。第三,他们也因此不理解,他们由于不去实践而没有获得需要“实践地”获得的那些品性,他们的变化不定的“置性”是他们的一个问题,是一种需要治疗的灵魂的“病症”。因为,他们的有问题的“置性”恰恰首先需要以实践来矫正,正如有病的人需要治疗。他们就像那些生了病而并不知道这一点的病人,在去看医生时还错误地认为,他们在与一个以为他们有“病”并想要“治疗”他们的医生做某种理论的研究与思考,所以,他们不准备按照医生的话去做。

空谈“爱智慧”的人的问题的根源在于他们的接近德性的自然能力没有在儿童时期得到良好培养,因而没有养成向往并努力去做高尚的、善的、正义的事情的习惯。由于这一根源,也由于他们的上述三个错误,“空谈者”的灵魂的感觉—行动能力无法形成“听从逻各斯”的品性,其思想能力也无法形成“运用所获认识”思考地“寻求所欲对象的品性。故而,这两种能力不能协调发展,并依照德性“实现”。他们因此甚至未曾“潜在”地“是幸福的”。

另一方面,在《尼各马可伦理学》中,实践者也被更多地对照于另一类其自然能力同样没有获得良好培养,对肉体快乐的欲望又已无节制地生长的人——“自制”的人与“不自制”的人——来谈。空谈“爱智慧”的人在行动或实践上可能是“自制”或“不自制”的,但后者未必是空谈“爱智慧”的人。與空谈“爱智慧”的人不同,“自制”或“不自制”的人并不否认行动或实践的重要性,也并没有错误地生成、具有他们事实上并不具有的使他们能去接近智慧的那些品性,同时,他们也一定程度地知道他们自身形成了变化不定的“置性”。他们也因此不是伦理学讲座的合格听讲者,“不是幸福的”,尽管在某种意义上仍然可以说他们“潜在”地“是”。

亚里士多德从前人那里接过来这两个概念,1用来表明灵魂在德性与恶之间的两种中间品性状态。“自制”与“不自制”的人也去听伦理学讲座,但是由于上面说明的状况,他们的听讲只是使他们记住了一些“词句”,他们从“词句”而不是行动上理解他们所听到的那些逻各斯。“自制”的人处于比后者稍好一些的状态,因为他们许多时候抵抗住了自身的快乐欲望而做得正确,“不自制”的人则未能如此。

所以,自制和不自制的人的问题也如同“空谈者”一样,与未获得“良好教养”有关,但程度上比后者轻一些:他们由于未使其自然能力得到良好培养,因而也未认真地、实践地学习,虽其感觉—行动能力已在一定程度上变得“听从逻各斯”,却由于没有通过这种学习得到良好发展,没有形成稳定的实践习惯,未能令其感觉—行动能力与实践思考能力协调发展,仍然凭着感受生活。所以,参加伦理学讲座对他们没有帮助。因为伦理学讲座仅仅使他们在概念上知道应当怎样对待肉体快乐,然而他们需要的是在行动而不是词句上知道。

作为对照,亚里士多德把一个“认真的”实践者看作伦理学的合格的学习者。可以说,《尼各马可伦理学》第1卷既是奉献给那些“认真的人”,也是奉献给那些具有“良好教养”的实践者或合格“学习者”。它同时在向具有“良好教养”的合格“学习者”或实践者(他们接近于“认真的人”)表明下述这些极为重要的含义。首先,一个“认真的人”是幸福的,因为幸福就在于像他/她那样“认真地”从事“人的活动”,就在于“做得”像他/她那样“好”,因为那样地“做得好”就是人的德性。但一个认真的实践者也将是幸福的,因为他/她正在像一个“认真的人”那样地去从事“人的活动”,像他/她那样地“做得好”,因而“潜在地‘是幸福的”,并且,将“实现地‘是幸福的”;而一个“实现地‘是幸福的”人也就“是幸福的”,因为他/她的灵魂在依照德性“实现着”,而幸福就是这样的“实现”。第二,灵魂的那个有思想部分的充分“实现”,就“是”或标识人的“所是”或“是其所是”;在具体场合,它就是当下对一个“认真的人”,也对一个“认真的”实践者,显得善,他/她会因其自身的缘故而欲求,并且将会认真地去做好的那个行动、那件事情,因为事物对他/她显现得怎样,其自身也怎样。但同时,第三,幸福不像德性那样属于一个人自身,而仿佛是他/她已经或接近于获得的德性的报偿,它仍然可能被重大的不幸夺走;但即使那样,他/她已经或接近于获得的德性依然属于他/她,甚至,假如他/她也足够幸运,还能帮助他/她重新幸福。

这些“逻各斯”,亚里士多德说,似乎能够影响那些具有“良好教养”的人,但是无力让多数人去追求高尚与善。因为多数人凭着感受生活,他们做事情不是出于荣誉感而是由于感到恐惧,他们不去做坏事不是出于羞耻而是由于惧怕惩罚(1170b8-12)。2 所以,伦理学讲座的“逻各斯”即使能够使他们通过理智的活动而获得一定程度的理解(既然“理解”也可以在非常宽泛的意义上使用),也不能在他们的灵魂中有效地发生作用,因为他们受到的理智引导“超出”了他们的受快乐感主宰的品性状态,例如在“不自制”的人那里。因而,一方面,他们不能从行动上充分理解那些逻各斯;另一方面,他们的品性状态也阻碍着他们将已经在某种程度上获得的(即便是“不健全”的)理解付诸行动。

对伦理学的学习者或实践者的“良好教养”限定,表明亚里士多德的伦理学并不旨在影响所有具有理性的人。1 亚里士多德并没有一个这样高的期望。在《尼各马可伦理学》第1卷,亚里士多德是在向“我们”——具有良好教养的“认真的”实践者——表明,幸福或灵魂的“实践的生命”的“实现”是一种“现实”的生活,是一个“认真的人”以他/她的那种“做得好”的“活动”方式充分“实现着”的生活,因为他/她在充分地运用着他/她已经获得了的德性;同时,幸福也是一个认真的已经“实现地是幸福的”实践者在“实现着”的生活,因为他/她在认真地运用他/她已经接近于获得的德性。一个具有“良好教养”的认真的“学习者”或实践者,由于他/她的良好教养的行动与品性定向,他/她对实践的认真选择,以及他/她正在获得的对于灵魂的“实现”的兴趣,也在真实的意義上“能够(即潜在地)‘是幸福的”;并且,如果始终如一地认真实践,他/她将在“实现”即“现实”的意义上“是幸福的”。

Abstracts: In his Nicomachean Ethics, Aristotle provides two arguments for the principle of happiness of ethics, one is the practice argument, the other the argument of human activities. The aim of the paper is to summarize his practice argument. Three key points of the argument are as follows. The very basis of the soul-energeia of a human being lies in his practice pursuing some good by choice which involves some energeia of the dynamies of his soul; such sort of practice of a practitioner ultimately goes toward an inclusive good that is final seen from the point of viewing his life, meanwhile the energeia of the soul caused by it ultimately goes toward the fullest energeia involved in that inclusive good, with the good or the fullest energeia involved being his happiness; so far as a “serious human being”, yet a “serious practitioner” as well, is concerned, and it is good and it appears to be good for him. Aristotle puts a qualification on the argument saying that such a practitioner must have been well brought up in his early age.

Key words: the principle of happiness, practice argument, soul, dynamies (potentialities), good upbringing

(责任编辑:申 浩)