云南省保山地区泌尿系结石成分分析

段先忠, 黄应龙, 付 什, 董学丽,王 婷, 王海峰, 王剑松

(1. 云南省保山市第二人民医院 泌尿外科, 云南 保山, 678000;2. 昆明医科大学第二附属医院/云南省泌尿外科研究所 泌尿外科, 云南 昆明, 650101)

尿石症是泌尿系统最常见疾病之一[1], 近10年来尿石症平均患病率超过10%的国家和地区在不断增多,在西班牙、韩国等国家甚至高达15%[2-3]。最新研究[4]表明, 2011年中国尿石症患病率已达10.63%, 并逐渐接近欧美国家水平。尿石症的高患病率也给患者带来了巨大经济和健康负担。研究[5]表明,通过结石成分分析能够为泌尿系结石的形成和治疗提供重要依据。虽然已有部分研究[6-8]报道了中国不同地区泌尿系结石成分的分布情况,但组成成分在不同地区存在较大差异。保山地区地处中国西南部边陲,位于欧亚大陆板块边缘,地壳运动活跃,地热及矿物资源丰富,且当地少数民族众多,具有独特的饮食习惯,泌尿系结石发生率显著高于中国其他地区。本研究采用红外光谱技术,通过分析保山地区1 710例单侧首发尿石症患者的结石成分,初步探讨不同结石成分在不同性别、部位和年龄阶段之间的分布差异,并探讨D-J管附着的石壳成分与上下尿路结石成分的差异,以期为保山地区个体化的结石防治策略提供指导依据,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

收集2016年10月—2018年12月保山地区行经皮肾镜碎石取石术、输尿管(软)镜碎石取石术、经尿道膀胱镜碎石取石术、腹腔镜下切开取石术等术后患者1 710例为研究对象,其中包括经尿道D-J管拔除术后发现的D-J管附着石壳31例。采集尿石症患者的结石样本,收集结石患者的性别、年龄、结石部位等临床资料。1 710例患者中,男1 106例,女604例; 年龄5~94岁,平均(54.69±18.33)岁, 0~15岁7例, 16~30岁158例,31~45岁454例, 46~60岁687例, ≥61岁404例; 肾结石742例,输尿管结石775例,膀胱结石144例,尿道结石18例, D-J管附着石壳31例; 上尿路结石1 517例,下尿路结石162例,上下尿路结石比例为9.36∶1。本研究经云南省保山市第二人民医院医学伦理委员会和昆明医科大学第二附属医院医学伦理委员会批准。研究期间所有程序均按照1964版赫尔辛基宣言及后续修订版本严格执行。纳入研究所有结石样本均获得患者知情同意,并签署知情同意书。

1.2 方法

采用Lambda LIIR-20型红外光谱自动分析系统(天津)对所有结石成分进行分析,操作步骤严格按照设备说明书执行。将结石烘干后取约米粒大小样本置于标本盒,另取溴化钾2勺与标本盒中的结石样本充分研磨至无颗粒的粉末状,将研磨后的粉末置入磨具中,加盖后置入压片机并予以固定后加压,取出磨具盒再将其置于干燥箱中,最后将其置于分析仪中进行光谱采集和分析。

1.3 统计分析

采用SPSS 20.0(IBM SPSS, Armonk, NY, USA)统计软件对所有数据进行统计分析。不同性别、部位和年龄等计数资料采用[n(%)]进行描述。当最低期望频数>5时,组间比较采用Person卡方检查; 当最低期望频数<5时,组间比较采用Fisher精确检验。P<0.05表示差异有统计学意义,多组两两比较的P值采用Bonferroni法进行调整后再进行比较。

2 结 果

2.1 结石成分总体情况

1 710例患者的结石样本中共发现26种不同结石成分,其中单一成分结石6种,共计1 153例(67.4%); 混合成分结石20种,共计557例(32.6%)。单一成分结石以草酸钙和无水尿酸为主,占比分别为86.9%(1 002/1 153)和11.4%(132/1 153), 其他单一成分结石较少,分别为5例(0.4%)碳酸磷灰石, 2例(0.2%)二水磷酸氢钙, 2例(0.2%)尿酸铵, 10例(0.9%)磷酸铵镁。混合成分结石中,含草酸钙的混合性成分结石占比较大,占比最大的为草酸钙和碳酸磷灰石(61.9%, 345/557), 其次是草酸钙和无水尿酸(13.6%, 76/557), 其他混合成分结石占比较小,结石成分总体分布情况见表1。

表1 1 710例患者泌尿系结石成分分析

2.2 结石成分在不同性别间的分布

本研究结果表明,单一成分结石在男性患者中更常见(男性为70.9%, 女性为61.1%,P<0.001), 见表2。含单一成分或混合成分结石患者中,含草酸钙结石患者共1 514例(88.5%), 含碳酸磷灰石结石患者427例(25.0%), 无水尿酸结石214例(12.5%), 羟基磷灰石30例(1.8%), 磷酸铵镁结石56例(3.3%), 二氧化硅结石34例(2.0%)和尿酸铵结石27例(1.6%)。含草酸钙结石的男性患者比率高于女性,差异有统计学意义(P=0.001)。含碳酸磷灰石及磷酸铵镁结石的女性患者比率高于男性,差异有统计学意义(P<0.05)。含有无水尿酸、羟基磷灰石等其他成分的结石男女患者比率比较,差异无统计学意义(P>0.05), 见表3。

表2 不同性别患者泌尿系结石单一和混合成分分布[ n(%)]

表3 不同性别患者泌尿系结石成分分布[ n(%)]

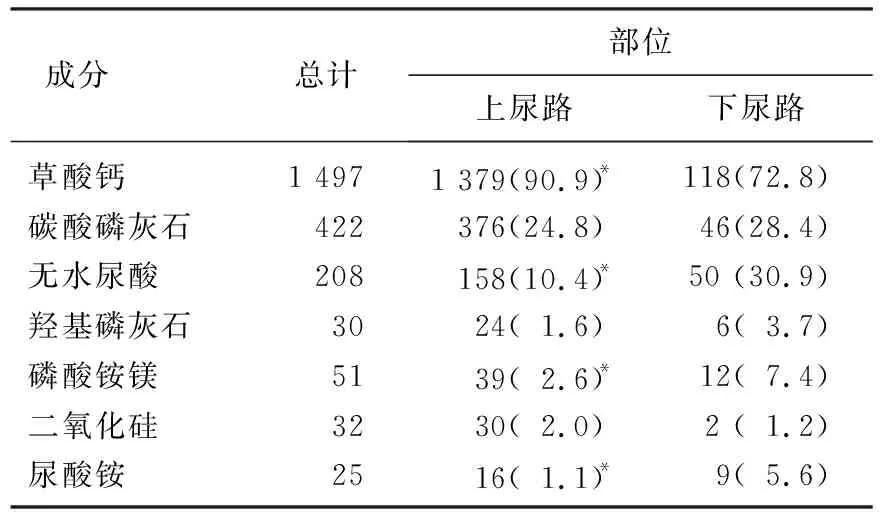

2.3 结石成分在不同部位间的比较

上尿路结石中,草酸钙结石更为常见,无水尿酸、磷酸铵镁及尿酸铵结石则在下尿路更为多见,差异有统计学意义(P<0.05); 碳酸磷灰石、羟基磷灰石及二氧化硅结石在上下尿路结石比较,差异无统计学意义(P>0.05), 见表4。

表4 不同部位泌尿系结石成分分布特征[ n(%)]

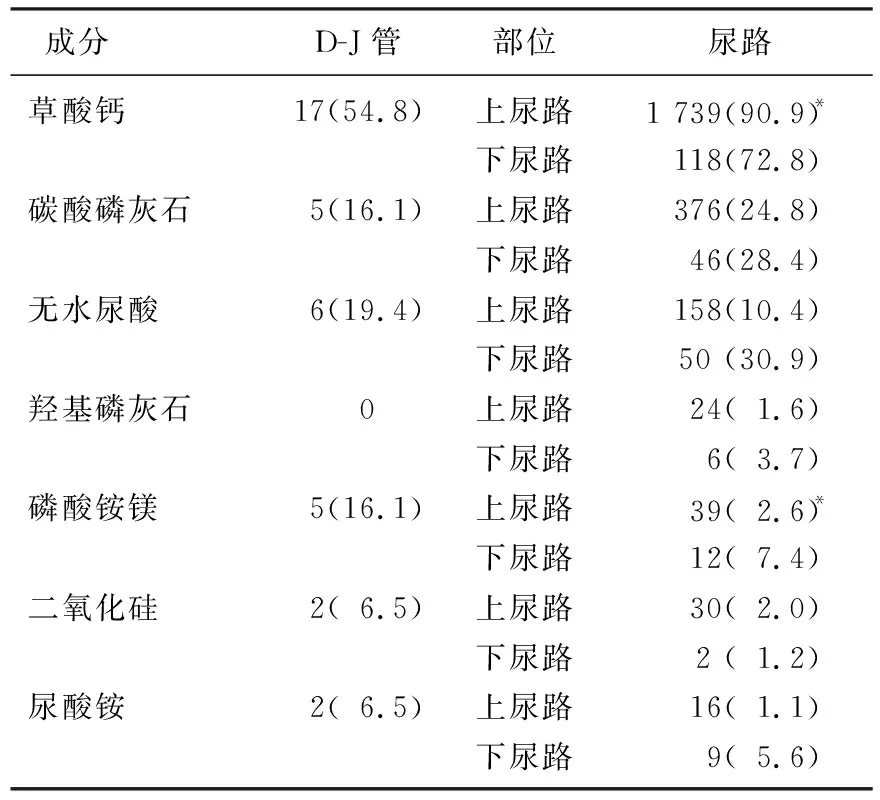

2.4 D-J管附着石壳与上下尿路结石成分比较

采用Bonferroni 法进行调整,P<0.016 67表示差异有统计学意义; 若最小期望频数<5, 则采用Fisher精确检验。D-J管石壳成分分析发现,草酸钙成分在D-J管附着石壳中的占比低于在上尿路结石,差异有统计学意义(P<0.001), 但与下尿路结石比较,差异无统计学意义(P>0.016 67)。D-J管附着石壳中磷酸铵镁成分结石占比高于上尿路结石,差异有统计学意义(P<0.05), 但与下尿路结石比较,差异无统计学意义(P>0.016 67)。D-J管附着石壳中碳酸磷灰石、无水尿酸、羟基磷灰石、二氧化硅及尿酸铵成分结石占比与上下尿路结石比较,差异均无统计学意义(P>0.016 67)。见表5。

表5 D-J管附着石壳成分与上下尿路结石成分比较[ n(%)]

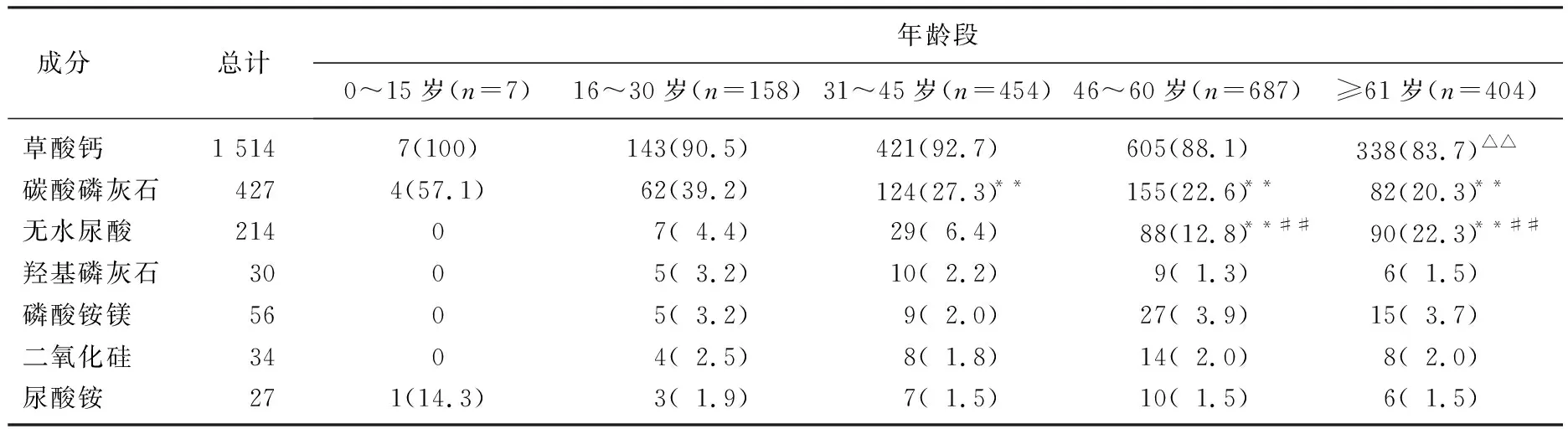

2.5 不同年龄段结石成分比较

采用Bonferroni 法进行调整,P<0.005表示差异有统计学意义; 若最小期望频数<5, 则采用Fisher精确检验。将所有患者按年龄分为0~15岁、16~30岁、31~45岁、46~60岁、≥61岁 5个年龄段。5个年龄段患者草酸钙、碳酸磷灰石及无水尿酸结石占比比较,差异有统计学意义(P<0.005), 而羟基磷灰石、磷酸铵镁、二氧化硅及尿酸铵4种结石成分占比比较,差异无统计学意义(P>0.005)。

31~45岁患者含草酸钙结石的比率高于≥61岁患者,差异有统计学意义(P<0.005); 16~30岁患者含碳酸磷灰石结石的占比与31~45岁、46~60及≥61岁患者相比,差异有统计学意义(P<0.005); 16~30岁与31~45岁患者的无水尿酸结石占比比较,差异无统计学意义(P>0.005), 但16~30岁、31~45岁年龄段患者分别与46~60岁及≥61岁患者比较,差异有统计学意义(P<0.005), 且46~60岁患者无水尿酸结石占比低于≥61岁的患者(P<0.005)。见表6。

表6 不同年龄段泌尿系结石成分分布特征[ n(%)]

3 讨 论

近年来,受气候变化、饮食结构改变等因素的影响,尿石症的患病率也逐年增高[9]。研究[10-11]指出,从结石成分中能够获得患者代谢状态、风险因素、结石病因等信息,这使得泌尿外科医师能够据此为尿石症患者制订更合理、有效的防治策略。迄今为止,傅立叶转换红外光谱技术因敏感性高、操作简单、结果可靠等优点已成为应用最为普遍的结石成分分析方法之一[12]。本研究中,采用红外光谱技术对保山地区1 710例尿石症患者的结石成分进行了分析,其中男女患者比例为1.83∶1, 稍低于目前中国男女比例(2.0∶1)的整体水平,也低于中国西南部地区男女比例(2.25∶1)的整体水平[13-14], 说明保山地区女性尿石症患病率与其他地区比较可能更高。然而还需要更大规模流行病学监测数据加以佐证。此外,本研究还显示,单一成分结石比例高于混合成分结石,与其他地区比较存在较大差异[15], 原因可能与本研究将一水草酸钙和二水草酸钙及两者的混合结石均统计为草酸钙单一成分有关。

近30年以来,草酸钙仍然是最主要结石成分[16]。研究[14]指出,中国西南部地区草酸钙结石患病率(67.9%~74.5%)显著高于中国其他地区。本研究显示,保山地区含草酸钙成分结石占比高达88.5%, 高于其他成分,也高于中国西南地区的整体水平。研究[17-18]表明,草酸钙结石的形成与动物蛋白、盐分、茶等物质的摄入密切相关。保山地区居民日常饮食重油盐,喜食腌菜等含盐分较高的腌制食品,偏好土豆、浓茶以及其他草酸含量高的野菜,因此容易增加草酸盐的代谢负担,并导致相应成分结石的形成。研究[19]表明,中国西南地区草酸钙结石的高发还与水质、土壤等因素存在一定相关性,特别是喀斯特地貌的土壤容易导致当地水质和植被中钙盐、草酸盐含量升高,而保山境内山区面积较大,喀斯特地貌丰富,这可能也是导致本地区草酸钙结石高发的另一个重要原因。

此外,本研究还显示,草酸钙结石在男性患者中的发生率显著高于女性,这与国内外研究[13, 20-21]结果一致。近年来研究[13, 22]还表明,尿酸结石在男性中更常见。尽管保山地区尿酸结石与国内整体水平接近,然而其在性别上却并显著差异。其他研究[23]也有类似观点,即性别并不影响尿酸在结石成分中的占比。最新研究[24]指出,尿酸结石的形成与动物蛋白摄入、酒精摄取等有关,且与体质量、碳水化合物及脂质摄入量等因素无相关性。保山地区牛羊肉及酒水消耗量大,女性人群饮食习惯与男性相似,这可能在一定程度上影响其尿酸结石的发生。

碳酸磷灰石、磷酸铵镁及尿酸铵均属于感染性结石成分[25]。本研究结果显示前两者在女性中的占比高于男性,可能是因为女性泌尿道感染相较男性更为常见[26]。同时本研究还发现,下尿路磷酸铵镁结石的发生率更高。磷酸铵镁结石在女性高发可能与泌尿道感染有关[27]。尽管尿酸铵在不同性别中的分布无差异,但其在不同部位的分布差异与磷酸铵镁相似,因此同样可能与泌尿道感染具有一定相关性。此外,本研究中草酸钙结石及尿酸结石在上下尿路中的分布差异与YE Z等[13]研究一致,即草酸钙结石在上尿路更常见,而尿酸结石在下尿路更常见。可能是因为草酸钙结石大多源自肾Randall斑,而尿酸结石则大多源自下尿路梗阻或感染[28]。

本研究对31例D-J管附着石壳成分进行了分析,结果表明草酸钙仍是其主要成分[29], 且草酸钙在D-J管附着石壳中的占比低于上尿路结石,且与下尿路结石比较差异无统计学意义,这说明D-J管附着石壳形成过程中可能还受到下尿路因素的影响。同时,本研究还发现,磷酸铵镁在D-J管附着石壳中的占比高于上尿路结石,且与下尿路结石比较,差异无统计学意义,这提示下尿路感染在影响D-J管附着石壳形成中可能发挥了重要作用。因此,建议泌尿系统留置D-J管期间需定期检测尿液,并注意预防和控制感染[30-31]。

研究[32]指出,尿酸结石可随年龄的增长而增加,60以上人群尿酸结石的比例可达到21%。本研究显示,碳酸磷灰结石随年龄增加逐渐降低,但30岁人群中的发生率差异有统计学意义。尽管保山地区结石成分呈现出上述独特特征,然而其具体原因目前尚不清楚,是否与当地人群钙磷代谢障碍、肾酸化缺陷及泌尿道感染有关还需进一步研究[33]。

综上所述,红外光谱技术首次对保山地区进行大规模结石成分分析发现,不同结石成分在不同性别、部位和年龄段间的分布差异及本地区一些独特的结石成分分布特征可能与保山地区人群饮食习惯、地质因素、激素水平、代谢状态及泌尿道感染等因素有关。因此,针对上述因素制订针对性的结石预防措施对于降低本地区尿石症的发生率有重要指导意义。