魏晋南北朝时期西方金银器的传入与中西文化交流

付承章

(中山大学 历史学系(珠海),广东 珠海 519000)

魏晋南北朝时期,包含多元文化因素的西方金银器(1)本文所谓“西方”主要指贵霜、嚈哒、突厥、萨珊、拜占廷、粟特、大食等金银器皿制造发达的古代国家和地区。本文所称“西方金银器”是指可以明确判断为从西方输入的金银质地器物。本文所称“西方金银器”是指可以明确判断为从西方输入的金银质地器物。参见齐东方、张静《唐代金银器皿与西方文化的关系》,载《考古学报》1994年第2期。通过不同的途径传入中国,不仅构成了这一时期金银器发展的重要特点(2)齐东方、陈灿平指出,这一时期西方金银器的技法为中国金银器的发展注入了新的活力。参见齐东方、陈灿平《中国古代物质文化史·金银器》,开明出版社,2019年,第72页。,而且对当时社会产生了潜移默化的影响,进一步促进了中西文化的交流。本文试图对魏晋南北朝时期传入中国的西方金银器进行归类,并就其传入途径以及中国对西方金银器技法的吸收与改造等问题加以探讨。

一、魏晋南北朝时期传入中国的西方金银器概况

结合国内外学界对这一时期相关金银器的研究,大体可以将部分器皿细分为与萨珊、中亚、罗马—拜占廷有关的三个系统。

(一)萨珊系统

中国与伊朗萨珊王朝之间直接的外交关系始于北魏时期。《魏书·高宗纪》载:“(太安元年)冬十月,波斯、疏勒国并遣使朝贡。”[1](卷5P.115)北魏也曾派人出使波斯。《魏书·西域传》载:“先是,朝廷遣使者韩羊皮使波斯,波斯王遣使献驯象及珍物。经于阗,于阗中于王秋仁辄留之,假言虑有寇不达。羊皮言状,显祖怒,又遣羊皮奉诏责让之,自后每使朝献。”[1](卷102P.2263)从考古材料看,目前能够归入萨珊系统的金银舶来品当首属大同北魏封和突墓所出鎏金银盘。[2]

从形制上看,这种圆形、矮圈足的银盘不见于此前的中国金银器,在同一时期其他质地的器皿中也所见不多。而在萨珊银器中,这种器形却有相当数量,它与银碗共同组成了萨珊银器的大宗。从纹样上分析,人物脑后的褶皱状长飘带最早出现在反映萨珊国王阿尔达希尔一世(Ardashir I,224~241)授衔仪式的岩刻中,常见于不同质地的萨珊文物上。其长度、具体样式、朝向等多有变化,一般成对出现。作为萨珊艺术的标志,这种飘带同时也是萨珊皇室及神灵的特权与象征。[3](P.217)由此可见,封和突墓鎏金银盘当属萨珊系统。

在固原北周李贤墓所出鎏金银壶[4]上,也可以看到明显的萨珊文化因素。相较于中亚粟特的带把壶,萨珊带把壶的形制大多更为瘦长,且把手的上端位置低于颈部。这一特征与李贤墓鎏金银壶相吻合。俄罗斯学者马尔沙克(B.I.Marshak)曾指出,在萨珊领土东北部的木鹿(Merv)出土了同一类型的萨珊晚期陶器,说明该形制的器物在7世纪时仍在一定范围内使用,而从七河地区(Semirechie)及图瓦(Tuva)的发现则可以看出,这种壶与一类筒形带把杯为一对组合,后者经日本考古学家证实可能源自粟特以西的伊朗。[5](PP.10~11)这又为李贤墓鎏金银壶的渊源提供了佐证。

1970年,在大同南郊北魏建筑遗址中出土了一件银多曲长杯[6],其器形也应归于萨珊。(3)日本学者深井晋司认为多曲长杯是萨珊人在古罗马的贝壳式银器启发下的创新器物。参见齐东方《唐代金银器研究》,中国社会科学出版社,1999年,第385页。这种竖向分瓣式的做法在萨珊银器中并不常见,但仍可找到其他例证,如美国塞克勒艺术馆收藏的一件鎏金银多曲长杯即与此一致。齐东方曾对此有过专题研究[7](PP.383~387),兹不赘言。

(二)中亚系统

魏晋南北朝时期,中亚先是经历了贵霜帝国走向衰落、逐渐成为萨珊王朝附属的过程,即贵霜—萨珊时期;后又历经印度笈多王朝的崛起以及大月氏、嚈哒等游牧民族的相继入侵。从贵霜帝国衰亡到萨珊联合突厥攻灭嚈哒,大大小小的半独立国家林立构成了3~6世纪中亚政局的主要特点。总体而言,中亚文化属性主要表现在对希腊—罗马、伊朗等多元文化的继承和融汇创新上,这与这一时期中亚的政治局势变化密不可分。就中国出土的部分金银舶来品的风格而言,似可以将饰有所谓“徽章式半身人物像”(4)即在圆形或近圆形框架内装饰一男性或女性人物半身像。的器皿归入中亚系统。

相关的考古发现有1970年在大同南郊北魏建筑遗址出土的鎏金银碗,1988年在大同南郊北魏墓群M109、M107出土的鎏金银高足杯和鎏金银碗,以及2010年在内蒙古锡林郭勒盟伊和淖尔北魏墓群出土的鎏金银碗。[8]这几件银器上的人物纹虽然略有不同,但均和中亚密不可分。其中,伊和淖尔M1鎏金银碗上的人物头部并非呈正面或侧面,而是偏向大约四分之三的位置,胸部的朝向也是如此,左右肩膀不在同一高度。这种艺术形式源于经科普特人和拜占廷人改造后的希腊风格,后在伊朗、中亚乃至中国等地均有发现,尤以中亚一带为多。[9]此外,伊和淖尔M1鎏金银碗和北魏墓群M107鎏金银碗上的人物多不戴头饰,这一点与多着飘带或球形冠的萨珊人物有本质上的区别。大同南郊北魏建筑遗址鎏金银碗和大同南郊北魏墓群M109鎏金银高足杯上的人物多戴条纹小圆帽,这应当属于受希腊风格影响的中亚样式。[10]

(三)罗马—拜占廷系统

在罗马帝国的手工业生产中,金属加工业尤为发达。罗马拥有不少著名的金银匠和宝石匠,而且罗马的金属凹雕技术很发达,富人们喜欢的刻有印章的戒指就是用这种工艺制作的。[11](P.245)《后汉书·西域传》中也有相关记载:“(大秦,即罗马帝国)土多金银奇宝,有夜光璧、明月珠、骇鸡犀、珊瑚、虎魄、琉璃、琅玕、朱丹、青碧。刺金缕绣,织成金缕罽、杂色绫。作黄金涂、火浣布。”[12](卷88P.2919)魏晋南北朝时期的金银舶来品中也有来自罗马的,如甘肃靖远出土的一件鎏金银盘[13]可能为罗马制品。银盘中心处饰有罗马神祇巴卡斯(Bacchus),可能反映了罗马时代晚期新柏拉图主义(Neoplatonism)的盛行[14](P.321);而其缠枝葡萄纹之间配置小动物的做法也可作为佐证。日本学者石渡美江对此已有详细考证[15](PP.147~165),此不赘述。

另外,内蒙古呼和浩特市毕克齐镇水磨沟曾出土了两件银高足杯[16],与其形制相似的器物曾在黑海沿岸出土。马尔沙克认为它们应为黑海北岸游牧民族制作的遗物,而且类似的器物在6~7世纪从匈牙利到乌克兰的广袤草原地带都有发现。但其渊源应从受古代罗马造型艺术影响、拜占廷时仍沿用的同类器物中去寻觅。[7](P.317)

二、魏晋南北朝时期西方金银器传入中国的途径

魏晋南北朝时期,西方金银器传入中国无疑是中西方人群流动、文化交流的结果。这种人群流动既包括规模较大的族群迁徙、战争等集团性的活动,也涵盖规模较小的出于外交往来、商业贸易和宗教传播等需要而进行的远距离跋涉。[17](P.214)周一良曾将历史上文化交流的主要形式分为四种:官方派遣使节、学生、乐舞团体等,并赠送各种礼品;宗教;贸易;战争与掠夺。[18](PP.5~7)魏晋南北朝时期,西方金银器传入中国的途径主要有以下几种。

(一)随使团互访、朝贡贸易活动传入

在东西方使团互访、朝贡贸易等活动中,西方金银器作为礼品或商品同其他物品一起进入中国。出于对异域物产的惊奇和需求,人们首先是通过商品的交换来增加彼此间的了解,进而促进文化等方面的认知与交流。[19](P.43)如北魏时期,河间王元琛曾“遣使向西域求名马,远至波斯国,得千里马,号曰‘追风赤骥’……琛常会宗室,陈诸宝器,金瓶银瓮百余口,欧檠盘盒称是。其余酒器,有水晶钵、玛瑙杯、琉璃碗、赤玉巵数十枚。作工奇妙,中土所无,皆从西域而来”[20](卷4P.207)。西方来中国的使团也很多,一些使团中往往有不少商人。张星烺曾云:“据《魏书》所载,全魏之世,波斯遣使中国凡十次,皆当第五世纪下半,及第六世纪之初。此等使节,究为国使,抑为商人冒充,不可得知。”[21](P.809)法国学者魏义天(É.de la Vaissière)则指出:“商人混入使团或伪装成使节,其目的是将商业从完全依赖中国外交的幻想中解放出来。”(5)参见魏义天《粟特商人史》,王睿译,广西师范大学出版社,2012年,第115页。这一点恰与荣新江的观点相对应,荣新江以波斯为例,认为商人的商业活动仅仅局限在波斯使臣朝贡贸易的范围内。参见荣新江《丝绸之路与东西文化交流》,北京大学出版社,2015年,第68页。蔡鸿生同样指出:“商胡贩客的贡使化,是汉唐时期习以为常的历史现象。”参见蔡鸿生《唐代九姓胡与突厥文化》,中华书局,1998年,第46页。

当时不少商人随使团入华,有的身兼国使的身份,有的甚至拥有中国的官职。马雍曾指出:“真正的国使一般都是委托商队的头目兼任。”[22]如粟特商队的首领萨保不仅是粟特商队行进中的领袖,也是粟特人社会组织中的统治者,入华定居后更成为中国官僚体制当中的一分子。[23](PP.3~4)还有一些入华外商同北朝时期社会上层的关系十分紧密。如《北史·皇后穆氏传》载:“武成为胡后造真珠裙袴,所费不可称计,被火烧。后主既立穆皇后,复为营之。属周武遭太后丧,诏侍中薛孤、康买等为吊使,又遣商胡赍锦彩三万匹与吊使同往。欲市真珠,为皇后造七宝车。周人不与交易,然而竟造焉。”[24](卷14P.525)此处的“商胡”即指入华外商,其与当时中国上层统治者间的关系由此可见一斑。

魏晋南北朝时期入华外商之所以能够受到一定程度的重视,一方面是由于其在“朝贡”过程中同中国上层社会的密切联系,这或多或少强化了其在官方贸易中的作用;另一方面,则是源于当时中国社会上层对奢侈品的青睐。诚如日本学者森安孝夫所言:“丝绸之路贸易的本质是奢侈品贸易,尤其是对主要依靠家畜输送能力的陆上丝绸之路来说,这一点必须予以强调。”[25](P.119)

作为重要奢侈品之一,来自萨珊、中亚及罗马—拜占廷系统的金银器在魏晋南北朝时期逐步流入中国,在迎合人们对异域方物的热衷的同时,也对中国器物的制造产生了影响。美国学者薛爱华(E.H.Schafer)曾指出:“在唐朝之前,金、银很少作为盘子、瓶子甚至珠宝类饰物的基础材料,但将黄金打制成薄片的波斯工艺却赢得了唐朝金属工匠的喜爱。”(6)参见薛爱华《撒马尔罕的金桃:唐代舶来品研究》,吴玉贵译,社会科学文献出版社,2016年,第611页。夏鼐曾指出,唐代金银容器的发达可能受到了萨珊金银器工艺的影响。参见夏鼐《近年中国出土的萨珊朝文物》,载《考古》1978年第2期。而这在某种程度上应归结于魏晋南北朝时期传入的带有锤鍱(7)即利用金或银质地柔软及延展性好的特点,通过锤击敲打或裁剪制成相应的造型或纹样,再做进一步加工使用。工艺的金银器皿,如北魏封和突墓所出萨珊银盘。

马雍在探讨这件萨珊银盘的来源时,列举了四种可能性,其中三种均与贸易有关,可归纳为两种形式。一是通过“朝贡”贸易流入北魏朝廷并由皇帝赏赐给封和突,二是通过民间贸易形式购得。[22]当时东西方贸易往来频繁,不少西域商人留居中国。《洛阳伽蓝记·城南》载:“永桥以南,圜丘以北,伊、洛之间,夹御道,有四夷馆。道东有四馆:一名金陵,二名燕然,三名扶桑,四名崦嵫。道西有四里:一曰归正,二曰归德,三曰慕化,四曰慕义……西夷来附者处崦嵫馆,赐宅慕义里。自葱岭已西,至于大秦,百国千城,莫不欢附,商胡贩客,日奔塞下,所谓尽天地之区已,乐中国土风,因而宅者,不可胜数。是以附化之民,万有余家……天下难得之货,咸悉在焉。”[20](卷3P.161)“百国千城,莫不欢附,商胡贩客,日奔塞下”,可见当时东西方贸易往来频繁。洛阳还有崦嵫馆专门接待短期居留的西域商人,而慕义里则安置长期定居于中国的西域商人。他们带来的萨珊银盘可能通过朝贡贸易或民间贸易的形式,最终为封和突所得。

值得一提的是,包括封和突墓银盘在内的多件银器均发现于北魏平城所在地大同。这些涉及西方金银器的考古发现凸显出平城与西域诸国之间的紧密联系。这是因为,北魏定都平城之后对西域各民族采取了优惠政策,从而吸引西域使团和商人前往平城,双方的政治与商贸联系得以建立[26](PP.351~352),平城也逐渐成为丝绸之路沿线上的一个国际都市。徐苹芳就曾指出:“公元4世纪北朝时期,北方草原上的东西交通日益重要,迨至公元5世纪北魏时期,以平城(大同)为中心,西接伊吾,东至辽东(辽宁省辽阳),逐渐形成了一条贯穿中国北方的东西国际交通路线。”[27](P.5)

除平城外,中国北部辽阔的草原地带也是中西商贸往来不可忽视的重要区域,即“草原丝绸之路”。齐东方曾根据20世纪70年代以来中国北方地区发现的西方输入品概况,勾勒出一条约从河西经包头、呼和浩特、大同,通过河北北部进入内蒙古赤峰,到达辽宁朝阳的草原交通路线。[7](P.330)这一观点也得到了呼和浩特市毕克齐镇水磨沟考古发现的佐证。该墓葬的出土物除前述银高足杯以外,还包括异域色彩浓厚的金戒指、金项饰以及一枚拜占廷皇帝列奥一世(Leo I,457~474年)所铸的金币,等等,由于在尸骨旁没有发现棺椁等葬具的痕迹,故发掘者认为这很可能是一个来华商队的外商暴死于路而加以掩埋的。[16]水磨沟地处阴山南麓,是通往大青山南北的重要孔道,自然也是商旅通行的必经之路。这些西方金银器的发现,可能与外商习惯于赠送宝物给直接监管他们的中国官员以获得各种便利有关。[28](PP.160~161)这是又一个反映魏晋南北朝时期中西商贸往来的代表性例证。

(二)通过战争与掠夺活动传入

魏晋南北朝时期,西方金银器也通过战争与掠夺活动传入中国。如《魏书·食货志》云:“神二年……其后复遣成周公万度归西伐焉耆,其王鸠尸卑那单骑奔龟兹,举国臣民负钱怀货,一时降款,获其奇宝异玩以巨万,驼马杂畜不可胜数。度归遂入龟兹,复获其殊方瑰诡之物亿万已上。”[1](卷110P.2851)据此可知,北魏王朝曾通过对西域的战争获取了大量奇珍异宝,这些珍宝大多来自葱岭以西的波斯、罗马等地。由于焉耆、龟兹位于丝绸之路的要冲,故能从这条道路的国际贸易中牟取巨利,甚至中途截留从波斯等地传入的珍宝。据马雍对封和突墓出土萨珊银盘来源的考证,除前述贸易途径外,该银盘最有可能是北魏平定龟兹后所得。[22]

北周李贤墓鎏金银壶是另一个可能与战争关联的物证。固原(原州)地处六盘山、陇山之北,地势高平,七关辐辏,为通陇西、平凉、会州、灵州四方交会之处,是交通之枢纽、军事之重镇。[27](P.4)《北史·李贤传》载:“魏永安中,万俟丑奴据岐、泾等州反,孝庄遣尔朱天光击破之。天光令都督长孙邪利行原州事,以贤为主簿。累迁高平令。”[24](卷59P.2106)鉴于当时进献贡物的西域使臣正为万俟丑奴扣留,而李贤本人在这次平叛事件中起的作用很大[29](P.133),故不排除其将鎏金银壶作为战利品自用之可能。

战争和掠夺还会引发难民的流动,这些背井离乡的移民是往来于丝绸之路上最重要也最有影响力的人群。他们带来西方金银器的加工技术,在中国加以运用和改造。[30](P.300)西方金银器中流行的锤鍱工艺能够在唐代日臻成熟[7](P.301),应部分归功于魏晋南北朝时期具有金属工匠身份的域外流民的不断涌入及其技艺的日益推广。

(三)随宗教传播活动传入

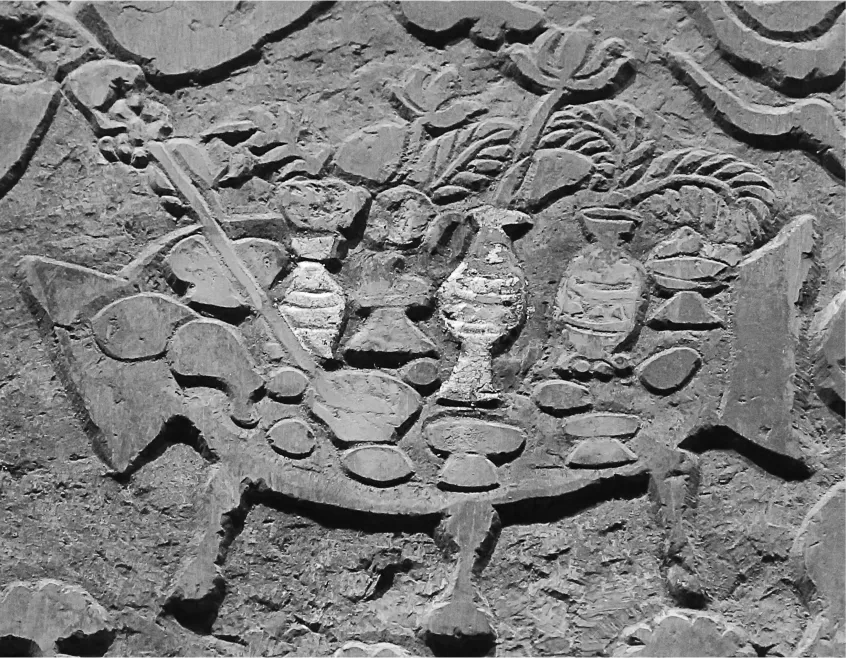

魏晋南北朝时期,西方金银器还通过宗教尤其是祆教传播活动传入中国。祆教入华之初应当只是胡人内部的一种宗教信仰(8)荣新江认为:“中古时期入华的所谓胡人,实际上主要是以粟特人为主的伊朗系人种的各个民族。”参见荣新江《中古中国与粟特文明》,三联书店,2014年,第247页。。但从北朝时期开始,其影响力逐渐扩大,如前述信仰祆教的萨保被授予官职。西安发现的北周时期同州萨保安伽墓中出土了一套完整的石棺床围屏,门额部分即描绘有祆教祭祀的场景。[31]值得注意的是,供案上摆放的器皿有贴金、涂白彩的情况,表明其应该是金银器。有的器皿可能用来盛放豪摩汁(9)“豪摩”又汉译为“胡摩”,琐罗亚斯德教奉为圣草,用以奉神,以其榨取的汁液在宗教节日和祈求佑助时饮用。参见姜伯勤《中国祆教艺术史研究》,三联书店,2004年,第161页。,如其中的贴金带把壶(10)在伊朗塔克—伊—布斯坦(Taq-iBustan)岩刻上刻画有琐罗亚斯德教司水、丰产、植物女神阿娜希塔(Anahita)手持带把壶的形象。参见田边胜美、松岛英子《世界美术大全集·西アジア卷》,小学馆,2000年,第306页。又如《阿邦·亚什特》第十六章第六十三节载:“呵,阿雷德维·苏拉·阿娜希塔!快来救助我,护佑我吧!假如我能活着飞落阿胡拉创造的大地,回到自己的家园,我将在兰伽哈河边向你致祭行礼,奉献上千种掺有胡姆(豪摩)和牛奶的祖尔供品。”参见贾利尔·杜斯特哈赫选编《阿维斯塔——琐罗亚斯德教圣书》,元文琪,译,商务印书馆,2010年,第157页。可见豪摩、带把壶、阿娜希塔女神之间具有密切联系。。通过对具体形制的观察可见,左侧供案上的贴金带把壶(图1)具有典型的萨珊特征,表现在整体较为瘦长且把手的上端位置低于颈部,与李贤墓所出鎏金银壶的萨珊式器形几近一致;而右侧供案上的贴金带把壶(图2)整体较为矮胖且把手的上端位置几乎与口部平齐,具有典型的粟特特征。[32](PP.135~138)

图1 安伽墓门额左侧供案

图2 安伽墓门额右侧供案

图3 史君墓石堂祭司浮雕

有趣的是,在西安北周时期凉州萨保史君墓的祭祀图像中也出现了粟特式带把壶(图3)。这种造型的壶在金属器中较为常见,对北朝晚期至隋唐时期陶瓷器的影响更为显著。鉴于带把壶多用于宗教祭祀活动,故其在中国的流行可能与祆教的传播不无关系。

三、中国对西方金银器技法的吸收与改造

作为一种相对稀有的奢侈品,魏晋南北朝时期,西方金银器传入中国并流行起来,一定程度上应归因于中国社会上层的欣赏与认同。通过对不同质地文物的比较分析可见,西方金银器传入后,其技法被加以吸收和改造,并运用到陶瓷等其他手工业产品的制造中。

(一)中国工匠对西方金银器技法的吸收

金银器以其贵金属的价值、制作精湛且丰富多变的造型纹样,加之社会上层赋予它的文化象征意义,往往会在某些方面对同一时期甚至不同时期的其他质地文物产生程度不一的影响,这对手工业的发展来说可谓意义重大。魏晋南北朝时期,西方金银器不断输入并受到上层社会的喜爱,受此影响,中国工匠开始有选择地吸收其造型、纹样、制作工艺等内容,进行仿制和改造创新。

例如,河北临城北齐墓群4号墓出土的一件青瓷高足杯[33],其高足的特征应仿自金属器[34]。此件高足杯整体造型和前述大同南郊北魏墓群M109银高足杯一致,高足中部的节状装饰也是罗马—拜占廷系统高足杯的重要特征。又如故宫博物院收藏有一件唐代早期的青釉凤头龙柄壶[35](PP.186~187),这种器形源自西方当无争议。但其自口部至足部贴塑的三圈联珠却罕见于中亚、西亚地区的同类型器物,这在李贤墓鎏金银壶上有所体现,后者的联珠装饰为焊接而成。另如北齐黄釉扁壶[36]上的模印花纹也应该是模仿了这一时期西方金银器常见的锤鍱工艺,从而形成了凸凹清晰且富有立体感的浮雕效果。这些都说明,魏晋南北朝乃至隋唐时期的中国工匠在制作部分陶瓷器时,确有可能在一定程度上借鉴了西方金银器技艺。这种借鉴不仅使唐代陶瓷器呈现出外来文化因素影响的痕迹,也丰富和发展了中国古代陶瓷器的造型和装饰工艺。

(二)入华西方工匠对金银器技法的改造

在魏晋南北朝时期,还有一些西方工匠以商人的身份进入中国。如《北史·儒林下》载:“何妥字栖凤,西城(域)人也。父细脚胡,通商入蜀,遂家郫县。事梁武陵王纪,主知金帛,因致巨富,号为西州大贾。”[24](卷82P.2753)这些西方工匠为了迎合中国社会的喜好,在制作西方风格的金银器时融入了一些中国文化的元素。最具代表性的例证当属河北赞皇东魏李希宗墓出土的银碗,其外壁的凹槽、内部的联珠纹以及整体呈卵形等特征都被认为是典型的粟特风格[37](P.253),此外,碗内壁突出的棱线也与中国器皿光滑的内部截然不同。但银碗在尺寸上和其他粟特银碗的巨大差别以及带有中国特征的莲花纹等,都清晰地展现出了一个从吸收到改造的过程。[32](P.174)正如美国学者韩森(V.Hansen)所说,粟特金属匠移居中国并安定下来之后,便开始制作与他们在家乡所做类似但又不完全相同的器物;他们学习汉式图案并按照客户的需求做出调整,制造出许多胡汉融合的物品。[30](P.198)当然,若仅就银碗上的莲花纹而言,也有可能是这些匠人在制作器皿过程中受到了墓主人意愿的影响。李希宗(501~540年)及其家族是北朝时期统治集团的“高门望族”之一,信仰大乘佛教(11)北齐天保六年,李清为报答李宪、李希宗父子,立《李清造报德像碑》,碑文记李希宗“宿殖善因,洞悟空假,役躯正竞,倾心大乘……扬于佛海,举烛重幽”,点明其信仰大乘佛教。参见范佳楠《南北朝墓葬所见铜礼佛用具》,载《故宫博物院院刊》2017年第1期。,因此在其随葬器皿中出现一些和佛教有关的因素便不足为奇了。值得注意的是,这件银碗可能是墓主人生前的实用器皿,而并非简单用来赏玩的奢侈品,其作为酒器的功用和粟特等如出一辙,从同出的铜瓶中也能看出这一点。[38]这表明,西方工匠改造金银器的过程有效促进了中国社会上层对西方文化的了解和吸收。

综上所述,我们可以得到以下两点认识。其一,从西方金银器的多元文化归属上看,魏晋南北朝时期的中国在整个欧亚文明体系中占据着重要地位。西方金银器在这一时期通过不同的途径传入中国,反映出丝绸之路的畅通和中西文化交流的兴盛。这说明,丝绸之路是一个多方面社会因素互动的载体,其发展进程依靠的是不同民族和文明之间在物质文化、行为和信仰方面的交流程度。[19](P.16)因此,西方金银器的传入可以视作魏晋南北朝时期中西文化交流成果的一个缩影。其二,西方金银器的传入在一定程度上又促进了魏晋南北朝时期的中西文化交流,主要表现在中西方工匠对金银器技法的吸收和改造上。这一过程也体现了中国社会对外来文化兼收并蓄与改造升华的态度。