南海问题上菲律宾对华政策波动性的影响因素、原因及前瞻

蒋琛娴,鞠海龙

(暨南大学 国际关系学院,广东 广州 510632)

从阿罗约政府到阿基诺三世政府,再到杜特尔特政府,三届菲律宾政府在南海问题上的对华政策,表现出一种明显的波动性特征。每一次波动,均引起中菲关系的重大逆转,撬动整个南海局势的转动。对于这一变化,诸多学者从菲律宾国内政治、利益影响、美国干预、中菲关系、领导人个性等多层次因素多角度探寻了原因。如鞠海龙认为,美菲关系的加强与菲律宾亲美政治势力对南海问题的判断,一定程度上推动菲律宾南海政策的激进化[1];查雯认为阿基诺三世政府对华南海政策的转变,是其打击阿罗约及其政治盟友、服务阿基诺个人及家族利益的“政治清算”运动[2];而陈庆鸿则认为,菲律宾对华战略的转变是威胁感知及经济预期两种利益认知转变的结果[3]。然而,这些探讨大多是从菲律宾政府更迭的视角探究其原因,无论哪种原因,均表现出这一政策所具有的非理性色彩。其中,较少研究发现,抛开对华立场的菲律宾南海政策,实际上从其首次对南海提出主权主张以来,就一直存在着一以贯之的延续。然而,如果菲律宾南海政策在本质上具有延续性,那么,为什么菲律宾在南海问题上的对华政策却容易在政府换届后发生波动?这一问题不仅是把握菲律宾南海政策变化本质的基础,也是预测南海问题上菲律宾对华政策未来走向的基础,但既有研究并未能给予较好的回答。因而,本文拟在梳理菲律宾南海政策的基础上,尝试对该问题作出解答。

一、南海问题上菲律宾近三届政府对华政策的波动性

菲律宾阿基诺三世上台以后全盘推翻了前任阿罗约政府的友华南海政策,其推行的激进南海政策一度导致南海局势的极度紧张,将中菲关系拖至危险的战争边缘,而杜特尔特政府对阿基诺三世政府南海政策的拨乱反正,使中菲关系得以全面恢复、地区局势得以降温,三任政府南海问题上的对华政策堪称戏剧性的波动。

(一)阿罗约政府时期友华南海政策的推行

阿罗约政府时期,中菲两国的友好合作关系取得重大进展。2002年《南海各方行为宣言》签署以后,中菲两国发表联合声明,表示将通过和平协商与谈判的方式解决南海有关争议,以使南海地区成为一片和平与合作的水域①“Peaceful resolution to Spratlys dispute vowed”,Business World,September 30,2002.。阿罗约总统任命曾在中国从事了7年石油勘探工作的爱德华多·马纳拉克(Eduardo Mañalac)为能源部副部长,推动中菲联合油气勘探工作[4]。2004年8月30日,马纳拉克被任命为菲律宾国家石油公司(PNOC)总裁兼首席执行官,并在两日后与中国签署了《南中国海部分海域联合地震工作协议》(JMSU),该协议对争议国探索在“搁置争议共同开发”原则下开展南海合作具有里程碑意义。次年,越南加入JMSU,形成《南中国海协议区三方联合海洋地震工作协议》,进一步拓展了协议的适用范围。

中菲在南海地区的合作增进了双边互信,也促进了两国在政治、经济、安全、文化、教育、旅游等多个领域展开多层次合作。在阿罗约政府时期,中菲两国高层互访频繁,阿罗约总统曾11次访华,共与中国签署合作协议达65份,除了JMSU外,还包括2004年9月阿罗约总统在华进行国事访问中签署的中菲外交官免签证协议、渔业合作协议、旅游合作协议等②“Palace reaffirms RP's diplomatic ties with China”,Business World,September 3,2004.。阿罗约政府与中国往来的密切程度远超其之前的历任政府(见表1),在阿罗约总统任上,一大批中菲合作项目如火如荼地展开,其标志性工程包括马尼拉至邦板牙省的北方铁路(Northrail from Manila to the province of Pampanga)、菲律宾国家宽带网络项目(national broadband network projects in the Philippines)[5],以及由中国不断增加的官方发展援助(ODA)在菲律宾建设的多个经济社会项目。

表1 阿罗约政府与其前任政府对华合作往来对比

(二)阿基诺三世政府时期中菲关系的全面恶化

阿罗约政府时期中菲关系的蓬勃发展,并没有成为其继任阿基诺三世政府南海问题上对华政策的基础。相反,在阿基诺三世政府时期,中菲关系在菲律宾强硬挑衅中国主权的情况下全面恶化,两国不仅在南海问题上的矛盾激化,在政治、经济、文化等多领域的合作均遭受全面挫折。

2011年1月,阿基诺三世在参加海军司令就职典礼期间表示,将单独在巴拉望外海进行油气勘探,不再与中国进行联合勘探。次月,阿基诺三世批准菲律宾石油公司能源论坛(Forum Energy)对中国南沙海域进行钻探。该公司所派出的船只遭遇中国巡逻艇后,菲律宾海军派出了两架战机与中国对峙,初步反映了阿基诺三世在南海油气资源开发上的强硬对华立场[6]。2012年4月,菲律宾在中国黄岩岛附近海域非法抓扣中国渔民,引发了中菲大规模、长时段的对峙。在同年7月召开的第45届东盟外长会上,由于菲律宾坚持要将黄岩岛问题写入会议联合公报,导致该次外长会首次未能发布联合宣言。2013年,菲律宾更是不顾中方的强烈反对,单方面将中菲南海问题提交国际仲裁,并在没有管辖权的仲裁庭作出中国不接受、不承认的非法无效的所谓最终“裁决”。在南海问题上对华强硬的同时,阿基诺三世政府还不断升级海洋防务安全建设,在南海地区掀起所谓的对华“军备竞赛”。2011年2月,菲律宾指责中国渔船在礼乐滩附近骚扰菲律宾渔船;3月,菲律宾发布《2011—2016年国家安全政策》,明确将通过建设与强化菲律宾空军、海军、海岸警卫队,提升菲律宾在其领海及专属经济区的监控、威慑及巡逻能力[7]。阿基诺三世政府于2012—2013年先后从美国购置了两艘汉密尔顿级巡逻舰、防空雷达系统以及一批反潜机、巡逻机等军用物资,并宣称“今后菲律宾将不再派纸船出海,而将派更多的现代化船只巡逻其海岸线”[8]。南海问题上阿基诺三世政府强硬的对华政策,不仅使中菲双边对话几乎停滞,中国企业对菲投资、中菲两国的文化教育交流等均受到挫折,双方在各领域的合作全面遇冷[9]。

(三)杜特尔特政府时期中菲南海合作的全面恢复与发展

正如阿基诺三世政府对阿罗约政府友华政策的全盘抛弃,杜特尔特政府执政以后,对阿基诺三世政府在南海问题上的激进对华政策进行了全面纠正,通过恢复和建立双边对话机制、恢复联合油气开发合作以及加强中菲经贸合作缓和并发展了中菲关系。首先,菲律宾积极加强对华政治合作,建立了处理中菲争端的双边对话机制,即中菲南海问题双边磋商机制(BCM),通过该机制加强沟通、减少误解、澄清立场,以防中菲冲突的发生。自2017年首次BCM会议举行以来,双方共举行了5次BCM会议,这对澄清双方立场、消除误解、管控危机具有重要的意义。同时,杜特尔特总统在其任期内多次访问中国,仅在其任期的头三年,其访华次数就达5次之多①杜特尔特总统分别于2016年10月、2017年5月、2018年4月、2019年4月、2019年8月访问中国。参见《中国同菲律宾的关系》,中国外交部网站,2020年9月,https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/yz_676205/1206_676452/sbgx_676456/。,远超阿基诺三世,反映出其对中菲关系的重视程度。其次,杜特尔特政府积极加强对华经贸合作,通过将中国“一带一路”倡议与其政府力推的“大建特建”项目对接,在借助中国资金与技术帮助菲律宾经济发展的同时展现对华友好姿态。杜特尔特政府在2019年4月第二届“一带一路”高峰合作论坛期间与中国签署了涉及基础设施建设、食品与农产品、电信、旅游等多领域的合作协议共19项,预计投资额度高达121.65亿美元②“Duterte:‘Our duty’ with China to use ‘our seas’”,Business World,April 2 9,2019.。其中,中菲两国公司签署的开发具有战略价值的菲律宾北部富加岛、苏比克港府辖下格兰德岛(Grande islands)和奇基塔岛(Chiquita islands)的协议[10],反映出杜特尔特政府致力于通过加强中菲之间的相互依赖,减少双方因南海问题而发生冲突的可能性。最后,杜特尔特政府还重新恢复了阿罗约政府时期启动的中菲联合油气资源开发合作进程。中菲两国于2018年签署了政府间《关于油气开发合作的谅解备忘录》并于次年成立了关于油气合作的政府间联合指导委员会和企业间工作组,以推动双方联合油气开发合作的实质性进展。杜特尔特政府颁布了第80号行政命令(Executive Order 80),取消了阿罗约政府时期对油气资源开发国际合作的部分限制,在国内制度安排上为中菲油气资源开发合作奠定了基础[11]。

可以看出,从阿罗约政府到阿基诺三世政府,再到杜特尔特政府,菲律宾三届政府在南海问题上的对华政策发生了一个明显的起伏波动,即从阿罗约政府时期的友好,转变为阿基诺三世政府时期的恶化,再到杜特尔特政府时期的全面恢复。然而,抛开对华问题,菲律宾历届政府的南海政策实际上显现出一种一脉相承的继承发展过程。这种延续性,与南海问题上对华政策的波动性形成鲜明的对比。

二、菲律宾南海政策的延续性

自20世纪50年代菲律宾对南沙群岛生出觊觎之心以来,菲律宾历届政府通过长期的政策实践,在提出、扩大并固化其南海声索的同时,逐步形成了菲律宾南海政策一以贯之的基本特征,表现为主权声索、法律依据以及国内组织机构建设的三重升级发展,在历届政府之间具有一脉相承的发展脉络。

(一)“搭积木法”升级南海主权声索

自马科斯政府以来,菲律宾历届政府通过较长时期试探性占领步骤及逐个颁布相关法案,不断扩大、固化南海岛礁主权的声索。这一方法被菲律宾人称之为“搭积木法”(building block approach)[12]。

众所周知,规定菲律宾边界的1898年美西《巴黎条约》、1900年《华盛顿条约》以及1930年《关于划定英属北婆罗洲与美属菲律宾之间的边界条约》,均未将中国的南沙群岛及黄岩岛划入菲律宾群岛范围。20世纪50年代的克洛马“人道王国”事件发生以后,菲律宾开始生出觊觎南海部分岛礁及其附近海域之心。1968年,菲律宾政府颁布的第370号公告,宣布菲律宾将对其附近大陆架的自然资源行使管辖与控制权[13]。而在同年9月颁布的菲律宾基线法,即第5446号共和国法令,将北婆罗洲的沙巴地区划入菲律宾管辖范围,从而与马来西亚产生了主权争议[14]。随后菲律宾政府采取行动逐步侵占了距该国较近的马欢岛、中业岛、司令礁等南沙岛礁。1978年,马科斯政府颁布第1596号总统令(PD 1596),以南沙群岛与菲律宾邻近为由,无视中国对其历史主权与管辖权,单方面宣布将中国南沙群岛部分岛礁划归菲律宾管辖,命名为所谓的“卡拉延(Kalayaan)群岛”,划归巴拉望省管辖[15]。同年6月,菲律宾政府颁布第1599号总统令(PD 1599),宣布菲律宾拥有200海里的专属经济区[16]。但在当时菲律宾政府所发布的地图中,并未将作为岛屿的黄岩岛划入菲律宾版图之内。1992年,菲律宾政府法律顾问豪尔赫·科基亚(Jorge Coquia)表示:“菲律宾对第1596号菲律宾法律文件规定的范围之外的南海任何地区都没有意图或兴趣。”[17]然而,1997年,菲律宾公然派遣军队禁止中国渔船进入黄岩岛,意图强占黄岩岛。时任菲律宾外交部长的西亚松(Domingo Siazon)于1997年6月5日发表关于黄岩岛的声明,以菲律宾对黄岩岛及其周围海域行使了有效的主权与管辖权为由,宣称黄岩岛为菲律宾的领土[18]。这是一种强盗扩张逻辑。正是在这种逻辑下,菲律宾于1999年3月和11月,分别派遣军舰到仁爱礁与黄岩岛“坐滩”,企图形成有效占领的既成事实,而经过中国外交部的交涉与施压,菲方撤出了在黄岩岛的“坐滩”军舰[19]。正式将黄岩岛非法纳入菲律宾版图的是菲律宾于2009年颁布的新的基线法(即第9522号共和国法令)[20]。至此,菲律宾完全形成其当前对南海地区的主权主张。这一历史过程反映出菲律宾对南海岛礁的声索是一个逐步升级的历程,这种升级发展奠定了菲律宾南海政策的基本特征。阿基诺三世政府在这一基础之上炮制的菲律宾诉华“南海仲裁案”,以及杜特尔特政府对仲裁案“裁决”的继承,可以说都是对历任菲律宾政府主权主张的继承与发展(见表2)。

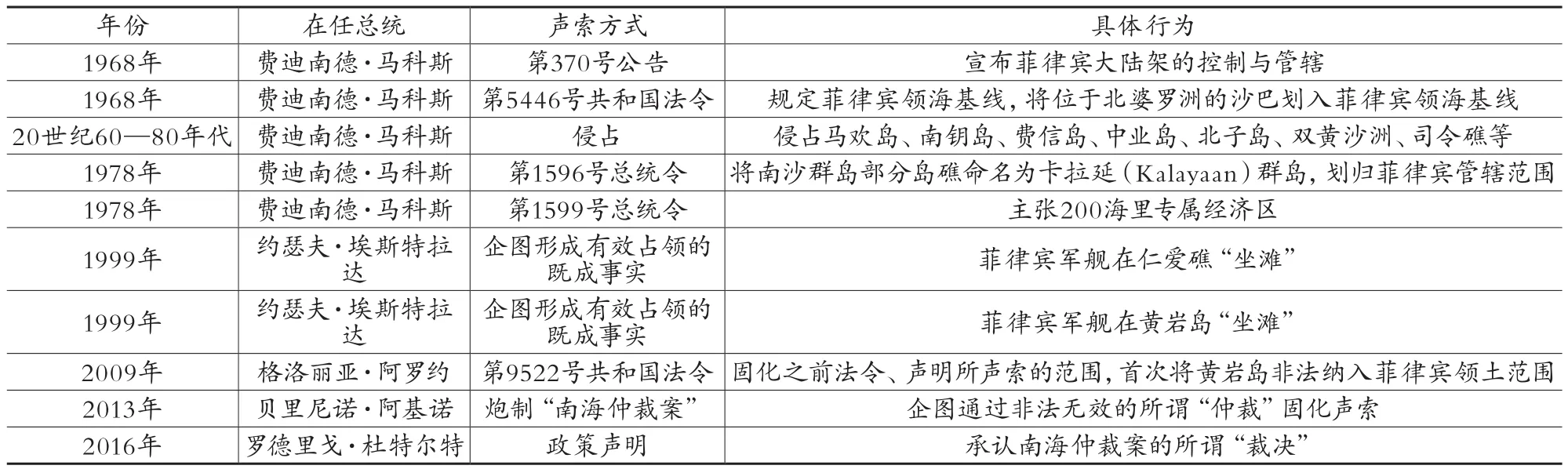

表2 菲律宾通过“搭积木法”逐步升级南海主权声索

(二)加强对声索法律依据的编造修缮

菲律宾对南海地区并无历史性权利,为了侵占南海尤其是南沙以及中沙部分岛礁的主权及海域管辖权,菲律宾先后以“国家安全”“托管”“无主地”“专属经济区”甚至“历史依据”为托词主张南海权益。

菲律宾早期对南沙群岛和中沙群岛的觊觎,主要以“国家安全”为托词。为了给其声索寻找理论依据,菲律宾先后以1951年《对日和约》没有对南沙群岛作出明确的主权安排,因而该地区应当处于同盟国的“托管”之下,对同盟国或其他成员平等开放[21],以及1956年菲律宾人托马斯·克洛马“发现占有”部分南沙岛礁,并将所有权“转让”给菲律宾政府为由提出对南海地区的主权主张[22]。然而,中国早在1947年就正式公布了南海11条断续线图及相关岛屿名称,并实行了有效的管辖。因此,所谓的“托管”及“发现无主地”,根本站不住脚[23]。1974年,第三届第四次联合国海洋法会议将沿海国可以拥有12海里领海与200海里经济海域列入海洋法公约草案,成为菲律宾声索的主要“依据”[24]。1981年,马科斯政府专门设立海洋法条约内阁委员会(Cabinet Committee on the Treaty of the Law of the Sea,CABCOM-LOS),研究如何通过条约使菲律宾利益最大化[25]。以部分南沙岛礁位于菲律宾专属经济区为由声索南海权益,忽略了这样一个事实,即南沙群岛自身可能辐射专属经济区。因为海洋管辖权来源于陆地领土主权,而非相反。如果菲律宾没有南沙群岛的主权,那么南沙岛礁自然不在菲律宾专属经济区范围之内[26]。为此,菲律宾为其薄弱的国际法依据寻找了新的法律依据。在2012年对黄岩岛的立场声明中,菲律宾宣称其对黄岩岛的主张不仅在于该地区位于菲律宾200海里专属经济区以内,更在于菲律宾自独立以来就对这一地区行使了有效的管辖权。因为早在西班牙殖民时期,菲律宾人就发现了黄岩岛,并将其命名为巴约·德·马辛洛克(Bajo de Masinloc)[27]。然而,这一说法也站不住脚。菲律宾1961年(Republic Act No. 3046)与1968年(Republic Act No. 5446)的两份基线法均未将黄岩岛划入菲律宾管辖范围。1978年菲律宾政府出版的地图,也未将黄岩岛标注为菲律宾所属[28]。甚至如前所述,1992年菲律宾政府法律顾问还称菲律宾对第1596号菲律宾法律文件规定的范围之外的南海任何地区都没有意图或兴趣。正因如此,1997年菲律宾法官驳回了军方对在黄岩岛附近扣留的中国21名渔民非法入侵菲律宾领土的指控,理由是,没有法律依据证实他们非法进入了菲律宾领土,因为基于1978年的总统法令,尚未证实该地区属于菲律宾专属经济区[29]。在这种情况下,阿基诺三世政府又炮制出“南海仲裁案”,妄图以仲裁庭否定南海诸岛的岛屿性质而否定中国声索的法律依据,来改变对其不利的国际法依据。菲律宾希望仲裁庭裁定包括太平岛、黄岩岛、赤瓜礁及永暑礁等南海岛礁均属于国际海洋法意义的岩礁[30]。只要将这些岛礁判定为不能居住的“岩礁”,那么相当一部分便会落入菲律宾专属经济区以内。“南海仲裁案”从头到尾就是一场披着法律外衣的政治闹剧,但其所谓的“裁决结果”为继任者杜特尔特政府所承认与坚持。

(三)逐步推进国内海洋政策的制度化建设

作为一个群岛国家,海洋涉及菲律宾内外政策的方方面面。菲律宾长期以来致力于加强海洋相关组织机构的建设,以提升国家管控海洋事务的能力。菲律宾最早负责制定与发展海洋事务的组织是马科斯政府时期设立的海洋法条约内阁委员会(CABCOM-LOS),该委员会包括国防部、自然资源部、能源部、司法部、国家经济与发展管理局等机构[31],致力于在国际海洋法规则下扩大菲律宾对南海地区的声索。柯拉松·阿基诺政府执政期间,鉴于海洋问题所涉范围的扩展,扩大了海洋法条约内阁委员会,在原有机构基础上,增加财政部、农业部、贸易和工业部、交通运输部、预算和管理部、科技部,成员从原有的6名增加到12名[32]。菲尔德·阿莫斯(Fidel Ramos)总统在任时,将这一机构改组为内阁海事和海洋事务委员会(CABCOM—MOA),扩大了其职能范围,以为国家制定更加统一的海洋战略[33]。约瑟夫·埃斯特拉达(Joseph Estrada)总统则通过第132号行政命令(Executive Order No. 132)在该委员会下设立了一个技术委员会,加强了该委员会的专业程度。1999年菲律宾在中国仁爱礁及黄岩岛“坐滩”,正发生于该委员会设立之时。阿罗约政府鉴于海洋在菲律宾国家政策中的重要程度,将该委员会改组为海事和海洋事务委员会(Commission on Maritime and Ocean Affairs,CMOA),并由原本的外交部下属提升为总统办公室下属,赋予了该委员会更高的地位。而阿基诺三世政府将原有的海事与海洋事务委员会发展成为一个包括海岸监视委员会、委员会秘书处、海岸监视中心以及相关支持机构的、具有高度协调性与机构间互操作性的国家海岸监视系统(National Coast Watch System,NCWS)。他还组建了一个专门处理南海事务的常务机构,即所谓的“西菲律宾海”国家特遣队(National Task Force for the WPS),将处理南海问题的团队从整体国家海洋政策团队中剥离出来。该特遣队由外交部、国防部、财政部、武装部队、海岸警卫队等机构的副部级常务代表组成,专门负责所谓的“西菲律宾海”事务[34],从而进一步提升了团队建设的级别以及专业化水平(见表3)。

表3 菲律宾海事执行机构的发展历程

菲律宾国内海事机制建设配合其对南海地区主权声索的升级以及海洋事务在菲律宾国家政策中地位的提高,呈现出越来越统一、协调以及专业化的发展方向。这既反映出南海问题在菲律宾国家政策中不断提高的地位,更奠定了菲律宾继续强化主权声索的基础。

从上述分析可以看出,无论是菲律宾对南海主权的声索,对声索法律依据的编造修缮,还是其为了声索所制定的配套政策,均展现出一种相对谨慎,但明显是在继承前任政府政策基础上继续升级发展的趋势,这一趋势既反映出菲律宾南海政策在长期的发展过程中越来越统一、协调以及专业化的步伐,更展现了其南海政策的延续性。那么,何以其在南海问题上的对华政策却呈现出波动特征呢?是什么原因造成了菲律宾南海政策这种波动性与延续性分裂的特征?要回答这一问题,需要进一步探寻影响菲律宾政治走向的主要政治力量及其相互关系对菲律宾政治决策的影响。

三、南海问题上菲律宾对华政策的影响因素

在菲律宾,一共有5种力量影响着菲律宾政治走向,分别是总统、政治家族、军方、美国以及民众的力量。本文将这5种力量分成4组利益关系,即总统与政治家族、总统与军方、总统与美国以及总统与民众之间的关系。菲律宾总统手中握有极大的政治权力,在一定程度上能够按照其意愿制定外交政策。然而,总统必须协调好与另外几大政治力量之间的关系。除了民众外,另外三大力量有时表现为总统的执政联盟,有时表现为总统的反对派势力,当三大力量联合起来反对总统的执政,并对民众进行煽动,将足以撼动总统执政的根基。这三大力量有时与菲律宾对华政策产生矛盾,除非总统能够通过国内经济社会政策处理好民众的利益诉求,建立牢固的“总统—人民”关系,否则,其为了维持执政地位,容易选择在对华政策上做文章,向另外三大力量妥协。

菲律宾总统的政治权力由菲律宾宪法规定与保障。总统是国家首脑、政府领导人和菲律宾武装部队总司令,不仅具有独立实施国家外交政策的权力,而且具有对内阁首脑的任命权、最高法院法官的提名权以及对菲律宾国家经济资源的调动权[35]。通过任命,总统可以实现对行政及司法权力的控制,而通过分配政府资金,吸引和扩大政治联盟,则有助于其对立法权力的控制。如在2019年的菲律宾中期选举中,杜特尔特总统领导的执政联盟取得了相对反对派的压倒性胜利。在12个参议院席位的竞选中,9名新当选或再次当选的参议员来自执政联盟,3名为独立议员,反对派候选人没有赢得一席,从而使杜特尔特总统控制了参议院[36]。总统实现对行政、立法、司法三权的控制,得以在一定程度上依照自身意愿与利益需求对国家政策进行优先排序,制定与实施具有侧重性的外交政策,从而可能造成政府换届以后菲律宾政策的变更。然而,除了总统外,菲律宾还存在政治家族、军方、美国三大足以影响其国内政治版图的主要政治力量,这三大力量有着各自的利益诉求,是总统在政策制定时必须进行协调考虑的。当三大力量利益诉求与中菲关系存在冲突时,总统极有可能为了维护其执政地位,选择优先考虑三大力量的利益诉求,而牺牲对华关系。

(一)政治家族的利益诉求影响南海问题上菲律宾的对华政策

菲律宾社会的传统文化以家族为核心,政治家族之间的联盟分化、纵横捭阖构成菲律宾国内政治权力斗争的基本生态。菲律宾国内政治力量无论如何流转变换,职位更迭均在政治家族的成员之间发生。历届菲律宾总统及绝大多数拥有政治职位的精英,均有一个共同的特征,即出身自盘根错节的政治家族。政治家族在某一特定的地区拥有大量土地、长期把持地区行政长官的职位,划分势力范围,并通过家族之间的联盟向国家权力中心进军,从而新成立既定的利益集团。无论是总统、国会议员还是地方行政长官的候选人,均由政治家族推举,并给予经济、政治力量的支持。因而,政治家族是执政者的根基,其利益是总统必须首先保证的。回馈支持其就位的政治家族、扩大政治家族的势力范围及政治经济影响力,是总统在制定国内外政策时必须首先处理好的第一组利益关系。如果政治家族的利益诉求得不到满足,一旦政治家族撤回对总统的支持,将直接动摇总统执政的根基。

阿基诺三世政府在南海油气资源开发领域采取强硬措施,其中一个重要的原因在于满足由政治家族所把控的能源利益集团的诉求。2011年因中东局势动荡所造成的世界油气资源波动使菲律宾国内石油公司要求通过开采储量丰富的南海油气资源以应对国内油气短缺、扩张利益的利益诉求不断增大。然而,菲律宾1987年《宪法》第十二条第二款规定:“公共领域的所有土地、水、矿物、煤、石油和其他矿物油、所有潜在能源、渔业、森林或木材、野生动物、动植物和其他自然资源都归国家所有。国家应保护群岛水域、领海和专属经济区内的国家海洋财富,并将其使用和享有完全保留给菲律宾公民。”[37]而菲律宾国内也缺乏关于国际“联合开发”的相关法律法规。在这种情况下,菲律宾反对派在认定声索海域完全属于菲律宾专属经济区情况下,可以以“资源应当完全属于菲律宾公民”的《宪法》条款为由,反对任何形式的中菲联合开发。正是如此,阿罗约政府尝试展开的JMSU归于失败。

阿基诺三世及其政治联盟本身打着反阿罗约腐败的旗号上台。在阿罗约政府时期的中菲合作项目被阿基诺三世阵营污蔑为贪污及出卖国家利益的情况下,自然无法再通过联合开发的方式满足国内能源利益集团诉求。为了满足控制菲律宾石油公司(Petron Corporation)的许寰戈家族等政治家族的利益诉求,阿基诺三世政府实施了抛开中国,单方面开发南海油气资源的强硬能源政策,不仅专门从能源部拨出80亿比索(合约1.83亿美元),用于在南沙群岛和黄岩岛永久部署与培训军队[38],还购买了“汉密尔顿”级巡逻舰以保护这些石油利益集团在争议海域的油气资源开发项目[39]。

(二)军方利益诉求影响南海问题上菲律宾的对华政策

军队相对于文官,因手中握有军事武器而具有强大的政治变革能力。在东南亚地区,军队是国家政治进程的重要力量。执政者为了保障其执政的顺利,一般需采取各种方式对军方进行安抚。然而,菲律宾军方内部存在着贪污腐败、军备陈旧、士兵待遇低下、裙带关系肆虐等诸多弊病[40]。在利益诉求未得到满足的情况下,军队极易发生反叛,采取极端的政变方式推翻执政者,并扶持新的利益代理人上台。20世纪70年代至今,菲律宾经历了20多次政变或政变传闻。其中,马科斯政府时期发生2次政变,柯拉松政府时期发生10次政变,阿罗约政府时期发生4次政变[41]。其中发生于马科斯政府时期的第一次“人民力量”革命,与发生于埃斯特拉达政府时期的第二次“人民力量”革命,分别将马科斯及埃斯特拉达两位总统赶下了台。军方不仅在这些政变中扮演了重要的角色,而且,政变能否成功主要在于军方对政变的支持程度。总统能否顺利执政,很大程度上取决于总统能否对军方的利益诉求给予一定程度的满足。因此,历任总统上台执政以后,都表示将改革军队的晋升方式、提高军队的待遇,以安抚军方,确保自己顺利执政。要满足军方的利益诉求,需要增加军费开支。在各国均致力于裁减军备、降低军费开支的和平年代,要增加军费开支需有恰当的理由。然而,菲律宾维持国内安全所需要的正常军事支持难以在军队内部满足全体中下级军人的利益诉求。而军队内部因复杂纠葛的利益关系所造成的长期弊病,并不是施政能力、协调能力均有限的阿基诺三世①阿基诺三世不具备突出的政治才能,其当选参议员及总统全靠其家族光环的加持。他于1998—2017年担任国会议员达拉第二区代表时共提出21项提案,没有一项成为法律,说明其政治协调能力极其有限,根本不可能通过协调军方内部各级利益来满足军队整体的利益诉求,参见“Benigno Aquino III”,“Aquino family”,Wikipedia,https://en.wikipedia.org/wiki/Benigno_Aquino_III;https://en.wikipedia.org/wiki/Aquino_family.所能改善的,在这种情况下,阿基诺三世即渲染南海问题,以牺牲中菲关系为代价,来为提升军费开支找理由。阿基诺三世一直致力于改善军事装备、提升军人待遇,其执政期间总共完成了56项军事设施的现代化建设项目,远超之前三任政府总共完成的45个项目[42]。如果不是对中菲关系恶化及南海紧张局势的极力渲染,阿基诺三世很难实现其提高军方待遇的执政承诺。

(三)美国亚太战略利益影响南海问题上菲律宾的对华政策

美国作为菲律宾的前宗主国、盟国、最大的援助国以及防务安全的保护者,其势力通过深入影响菲律宾政治经济制度、宗教、文化、社会等各阶层,对菲律宾政治进程产生重要的影响。美国通过在菲律宾的长期经营,形成了一套“盟国管制”机制,即通过控制总统与军方、教会、非政府组织、国会之间的四组权力关系,塑造菲律宾弱势总统权力关系结构,来防止菲律宾总统的外交决策脱离美国的战略。当菲律宾外交政策发生不一致时,其他重要行为体将通过发出反对声音或表现出背叛姿态,对总统施压,迫使其屈服[43]。在阿罗约政府时期,美国因为中菲关系的调整偏离了美国亚太总体战略而授意一些非政府组织、商业协会以及学者对中菲经贸合作,包括油气资源开发合作进行污名化渲染,授意国会亲美议员对总统提出弹劾。安东尼奥·特里兰尼斯、马德里加尔(Madrigal)以及潘菲洛·拉克森(Panfilo Lacson)等亲美议员就JMSU分别向国会提交了弹劾总统的议案②“Investigation:‘Spratly Deal’”,February 26,2008,14th Congress,Senate Resolution No. 309;“Inquiry:Allowing China To Explore Gas and Oil Deposits in Spratly Islands”,March 4,2008,14th Congress,Senate Resolution No3. 15;“Joint Marine Seismic Agreement/ Spratly Islands”,March 5,2006,14TH Congress,Senate Resolution No.319.,从而不只迫使阿罗约政府终止了与中国合作的菲律宾国家宽带项目,还在JMSU协议到期后不再延长协议。而在阿基诺三世政府时期,美国奥巴马政府推行强化中美战略竞争的“亚太再平衡”战略,要求其盟友菲律宾政府在南海问题上对华保持强硬姿态,以促进美国在军事上进一步深入南海地区。而阿基诺三世自身、其家族以及政治盟友与美国的密切关系,为了迎合国会、军方内部的亲美势力以保证执政顺利,促使其采取全方位倒向美国的亲美政治立场。

(四)国内民众利益需求影响南海问题上菲律宾的对华政策

在现代社会,无论国家的民主程度如何,政府最重要的任务都是促进国内经济社会发展,保障人民的基本安全与经济文化需求。正所谓“水能载舟,亦能覆舟”,政府执政合法性的根本来源是民众。当政府施政失误,或当权者的腐败及对民众的剥削而使民众生活于水深火热之中,“沉默的大众”选择站起来推翻政府,那么无论政府所控制的国家暴力机器有多强大,都必将在人民革命的浪潮中归于失败。1986年马科斯独裁统治因第一次“人民力量”革命而终结,尽管其中有下层军官因不满于军队内部晋升机制的腐败与裙带关系而发生反叛,也有美国撤回对马科斯政府支持的原因,但菲律宾因马科斯执政后期政府腐败贪污肆虐、贫富差距扩大、人民因生活困难而大范围响应政变,更是“人民力量”革命取得成功的根本原因。阿罗约政府推行友华南海政策的失败,根本原因在于其执政期间尽管保持着较快的GDP增长率,但是发展的福利并未惠及广大群众,民众在其任期内“获得感”极低,且其不仅未能整治因家族政治导致的贪腐舞弊丑闻,甚至成为政治腐败的典型代表,伴随国内民怨沸腾而来的弹劾、政变威胁,使得阿罗约政府在对华关系上做文章来维持其执政地位。而相对于曾经身为经济学博士及教授的阿罗约总统,阿基诺三世总统在实施正确的国内政治经济政策、协调国内复杂的利益关系、解决长期以来国内积压的弊病、改善民众政治经济状况等方面的能力明显不如。其激进的南海政策的实施,正是为了协调三大力量之间的利益关系,转移民众的注意力,以维护其执政地位。在杜特尔特政府时期,尽管总统及其家族与大量以政治家族为核心的反对派势力进行激烈斗争,且与美国关系恶化不断,其开展的对华南海合作一直面临着国会弹劾及军事政变威胁,但在其政治智慧、政治才能以及铁腕施政之下,菲律宾经济发展迅速、社会相对稳定安宁,民众对杜特尔特政府的满意及支持程度较高,这使其能顶住各方压力,推行温和的南海政策。

2017、2018、2019年,菲律宾GDP的年均增长率分别为6.931%、6.341%、6.041%①“GDP growth(annual %)-Philippines”,world bank,https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=PH.;2016、2017、2018年,菲律宾人均国民收入净额分别为3106.837美元、3157.309美元、3246.328美元②“Adjusted net national income per capita (current US$)-Philippines”,https://data.worldbank.org/indicator/NY.ADJ.NNTY.PC.CD?locations=PH.。菲律宾国内贫困率从2015年的2.60%下降至2019年的2.08%,而失业率也不断下降,并在2019年10月降至4.50%,为2005年以来最低[44]。与向好的经济数据相对应的是民众“获得感”的大幅度提升。菲律宾社会气象站调查数据显示,在2019年以前,民众的“获得感”得分基本处于较高的位置。这给予了杜特尔特较高的民意支持率。亚洲脉搏(Pulse Asia)调查数据显示,在2017年6月至2019年12月的6次民意调查中,民众对杜特尔特执政的支持率分别为82%(2017年6月)、80%(2017年9月)、88%(2018年6月)、75%(2018年9月)、85%(2019年6月)、78%(2019年9月),这一支持率不仅远胜包括副总统罗布雷、参议院议长文森特·索托等同期在任的政府高级官员,也远胜阿罗约等前任菲律宾总统③亚洲脉搏(Pulse Asia),http://www.pulseasia.ph/databank/ulat-ng-bayan/.。这是杜特尔特政府在其任期内不顾国内反对派势力及美国的反对,强硬推行友华政策的根本基础。而2020年以来,菲律宾政府在南海问题上对华逐渐强硬的立场,以及菲律宾调整对美安全政策的失败④杜特尔特政府于2020年2月11日以美国取消了其政治盟友、前菲律宾国家警察德拉罗萨(Ronald dela Rosa)的签证是干涉菲律宾内政为由,向美方发出正式外交照会终止了《美菲部队访问协定》(VFA)。然而,仅在4个月以后,杜特尔特总统就以该地区的政治和其他事态的发展为由,下令暂停对VFA的终止,而2020年6月,正是菲律宾国内经济社会状况因新冠肺炎疫情冲击而最为严峻之时。,事实上是由于新冠肺炎疫情造成的菲律宾国内经济发展受挫、失业率暴增[45]、民众“获得感”下滑,杜特尔特政府为了重新协调国内几重利益关系而在南海问题上采取对华强硬立场。

重庆市基层医疗卫生机构药学人员的基本情况及药学服务开展情况调查 ………………………………… 魏 来等(10):1404

总而言之,菲律宾总统尽管具有独立实施外交政策的权力,但由于其权力受到菲律宾政治家族、军方以及美国的限制,必须将总统施政意愿与三者的利益关系进行协调,因而使总统的施政被框定在一个有限的范围以内,限制了政策的选择性。除非总统通过强大的执政能力及协调能力,协调好菲律宾几大政治力量的利益诉求,或者通过国内经济发展处理好与民众的关系,否则,在亲美的政治家族及军方抓住政府贪腐丑闻、经济失败的施政漏洞抨击、威胁政府时,总统为了转移民众注意力、协调其他几重关系以维护执政地位,往往会在对华政策上做文章。

四、南海问题上菲律宾对华政策波动性的原因

南海问题上菲律宾对华政策的波动性变化,实际上是总统在未能满足人民大众经济社会需求的情况下,为了维持自身执政地位及合法性,在协调与政治家族、军方、美国三重主要利益关系以后对中菲关系的牺牲。这其中深层次原因在于在南海领土利益占菲律宾国内政治法律重要地位的情况下,中国在菲律宾的影响力还未能深入菲律宾社会内部,菲律宾无论在政治、经济、社会文化属性上均展现出明显属于西方阵营的特征,中菲关系在菲律宾国家中的地位仍属于次要,因而极易成为政治权力斗争之下的牺牲品。

(一)南海声索涉及的利益高于中菲关系利益是菲律宾国内逐渐形成的认知

随着菲律宾历届政府在南海声索上的升级发展,编造修缮法律依据、篡改地图等,菲律宾国内逐渐形成“声索地区主权属于菲律宾”的认知。菲律宾方面认为,南海地区的声索涉及多重国家利益,是其需要坚持与维护的。领土主权是最高国家利益,是一个国家政府需要坚持与维护的主要利益。南海地区涉及的权益,除领土主权外,还有安全利益、经济利益等。在菲律宾方面看来,其所声索的海域离本土较近,涉及其国土防卫的安全利益。就经济利益而言,南海油气资源与渔业资源丰富,菲律宾油气储量贫乏且濒临枯竭,加之其是群岛国家,生活着大量的渔民,经济利益的驱使下,菲律宾急于寻找更大的油气资源和更丰富的渔业资源[46]。与此同时,菲律宾还通过宪法以及历届政府出台行政法令将对南海的主权声索固定下来。菲律宾宪法规定菲律宾领土范围内的资源属于国家所有,不得转让给他国,而菲律宾历届政府通过各种法令介入南海争议海域以后,声索就与宪法及法律联系起来。当中菲关系与菲律宾南海声索产生矛盾之时,菲律宾执政者出于各方面考虑,很容易以南海声索为政策优先,而将中菲关系置于次要的地位。

(二)菲律宾在经济上更依赖以美国为首的西方阵营

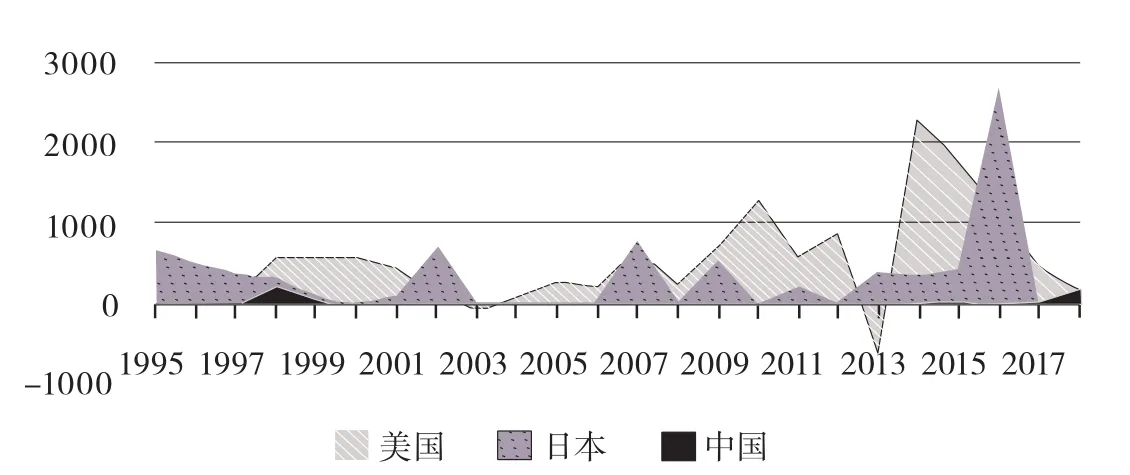

尽管中菲在2000年5月签署《关于21世纪双边合作框架的联合声明》以后,双边关系得以迅速发展,但由于美菲特殊关系的存在,菲律宾长期以来主要侧重于发展与西方阵营尤其是美国盟国之间的关系。在亚太地区,菲律宾的主要经济合作伙伴是日本、澳大利亚、韩国等美国的亚太盟国。作为经济发展相对落后的东南亚国家,菲律宾的国内经济建设严重依赖于各国对菲律宾的官方发展援助(ODA)。在冷战期间(1952—1986年),美日两国对菲发展援助占双边援助来源的81.5%,广泛用于商品、食品、农产品、交通、通信、教育和保健设施等领域,对二战后菲律宾的经济发展发挥了重要的作用[47]。冷战结束以后,美日仍是菲律宾官方发展援助的主要来源。1999—2009年,日本政府—日本国际合作署(GOJ—JICA)是菲律宾ODA贷款的最大来源,平均占比达总贷款来源的53%①“18TH ODA Portfolio Review 2009”,National Economic and Development Authority(NEDA),P.5.。除了美日外,由美日主导的亚洲发展银行(ADB),以及澳大利亚、韩国等其他美国亚太盟国也是菲律宾ODA的重要来源。相比之下,中国对菲律宾ODA的贡献尽管在阿罗约政府时期、杜特尔特政府时期有所提升,但远远比不上以美国为首的西方阵营。除了官方发展援助外,美日对菲律宾的外国直接投资(FDI)长期以来也远超中国。自1995年至2018年的24年间,美国对菲律宾直接投资总额度达130.3亿美元,年均投资额5.43亿美元;日本对菲律宾直接投资总额达93.487亿美元,年均投资额为390万美元;而中国对菲律宾直接投资总额为6.53亿美元,年均投资额为27.2万美元。如图1所示,中国对菲律宾投资尽管在1997—1998年亚洲金融危机以及杜特尔特政府时期有所发展,但相比美日两国对菲投资额度仍有较大的差距。

图1 中美日对菲直接投资(FDI)额对比(1995—2018)(单位:百万美元)

(三)菲律宾在政治安全上对美国亚太联盟体系的从属

美菲密切的安全关系由《美菲共同防御条约》(MDT)、《美菲部队访问协定》(VFA)、《美菲加强防务合作协定》(EDCA)等一系列双边安全机制所保障,并通过美菲两国每年频繁的联合军事演习、军事培训等安全活动以及美国在菲律宾建造的军事设施而不断夯实与持续深入。即便在杜特尔特总统致力于拉开美菲防务距离的情况下,两国的防务安全合作仍在持续展开。美菲两国在2014年以《美菲加强防务合作协定》为框架,于2019年1月在菲律宾的邦板牙省(Pampanga)的巴塞空军基地(Basa Air Base)建立了军用物资储备设施,并计划在加延省的伦比亚机场(Lumbia Airport)宿务的“麦克坦-贝尼托·伊本”空军基地(Mactan-Benito Ebuen Air Base)建立类似的军用设施,以供两国防务合作使用①“Philippines-US launch first Edca site in Pampanga”,Philippines Daily Inquirer,January 29,2019.。而在2019年,美菲两国共开展了281项安全合作活动,包括大量在南海地区展开的安全演习活动[48],如若不是2020年新冠肺炎疫情的肆虐,美菲两国还计划在2020年将包括海洋安全、反恐、人道主义援助与救灾等领域的合作活动增加至300项②“Manila,Washington set more war games”,The Manila Times,September 14,2019.。除美菲牢固而稳定的同盟关系外,菲律宾还与日本、澳大利亚等美国其他亚太盟国保持着密切的外交与安全关系。日本是菲律宾除美国外的另一个重要的伙伴国。2004年11月,阿罗约政府与日本签署了《日菲经济伙伴关系协定》,该协定就日菲在货物贸易、海关程序、服务贸易、投资、人员流动等10个领域的合作作出了规定[49]。2011年,日菲在进一步全面加强双边关系的意愿之下建立了战略伙伴关系。而2013年7月在日本首相安倍晋三访菲期间,两国同意全面加强这一战略伙伴关系。随着中菲矛盾的不断激化,日菲战略伙伴关系逐渐向海上安全合作倾斜,2015年,日菲两国开始就仿效美菲VAF协定允许日本使用菲律宾军事基地展开了谈判[50]。

菲律宾与澳大利亚之间也保持着密切的政治安全关系。2007年5月,《菲律宾—澳大利亚部队访问协定》(Philippines-Australia Status of Visiting Forces Agreement,SOVFA)在澳大利亚的堪培拉签署。菲律宾国防部长小赫尔莫金尼斯·埃伯丹和澳大利亚国防部长布伦丹·纳尔逊在菲律宾总统格洛丽亚·阿罗约与澳大利亚总理约翰·霍华德的见证下签署了协议③A major security pact,Manila Times,2 June 2007,retrieved 25 December 2007.。2012年7月24日,菲律宾参议院以17票对1票的表决结果批准了该协议,使该条约于2012年9月生效④“Senate ratifies military agreement with Australia that permits visiting troops”. GMA News Online.24 July 2012.。

菲律宾与日本及澳大利亚双边安全关系的加强,使其更加紧密地融入了以美国为核心的“条幅—轮毂”亚太战略联盟体系之中,这一政治安全关系在菲律宾国内强大的亲美军方、国会力量的影响下难以为某一届政府所改变。这就将菲律宾对外政策牢牢限定在美国亚太战略体系的框架之中而难以进行调整。从而,当各方关系发生冲突而需要菲律宾作出相应政策调整之时,对于菲律宾政府而言,调整对华政策是远比调整对西方政策更为容易的选择。

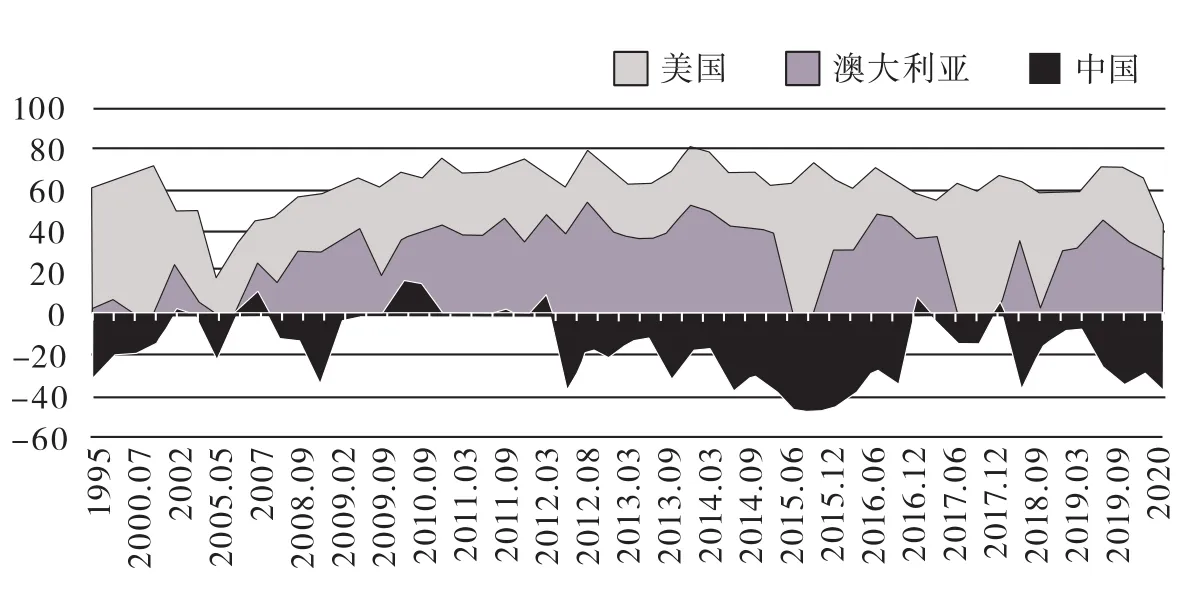

(四)菲律宾民众在社会认知认同上对西方尤其是美澳的信任度更高

由于中菲两国长期以来在政治、经济、文化等领域的交流远次于菲律宾与美国等西方国家的合作,中菲两国在社会层面的联系程度较低,加上中菲争议的长期存在,菲律宾民众对华了解不深、信任程度不高。菲律宾社会气象站(Social Weather Stations)长期以来密切跟踪菲律宾民众的政治社会倾向,通过民意调查了解菲律宾国内民众对中美等主要大国的信任指数评分,跟踪研究民众对国际政治的认知情况。信任指数评分在-100至+100之间取值,0为中间值,指数高于0显示民众对该国的信任程度较高,指数低于0则显示信任程度较低。

图2 菲律宾民众对中美澳认同度指数(1995-2020)

总而言之,菲律宾在经济、政治安全以及社会文化各方面受西方尤其是美国的影响非常大,它在外交政策上无法跳出美国亚太战略框架,无法执行自主外交政策。而中国在菲律宾国内相对薄弱的经济影响及社会文化基础,以及中菲争议的存在,在菲律宾国内激烈的政治权力斗争中极容易成为反对派攻击政府的对象。此时,如果菲律宾执政者在国内经济社会政策中未能良好地完成促进国内经济发展、提高人民生活水平的根本任务,加上菲律宾国内因长期的家族政治文化而难以根除的贪污腐败丑闻,菲律宾执政者为了维持自身的执政地位,安抚其他几大政治力量,转移国内民众的注意力,很容易选择在对华政策上做文章。

五、南海问题上菲律宾对华政策前瞻

美国拜登政府执政以后,美国亚太战略的推行将更加倚重菲律宾等地区盟友在南海问题等地区热点问题上的配合。随着菲律宾杜特尔特政府任期即将结束,南海问题上菲律宾未来对华政策的走向如何,与新一任政府能否协调好与影响菲律宾政治走向的四重力量之间的关系密切相关。如果菲律宾新任政府难以有效协调与政治家族、军方、美国之间的利益关系,且难以处理好菲律宾国内经济发展、社会问题,那么,执政者为了维护其执政地位,将极有可能在对华政策上做文章。

(一)菲律宾南海声索极有可能继续升级发展

杜特尔特政府继承了菲律宾历届政府一贯以来的南海政策,且承认前任政府所形成的菲律宾的所谓“既得利益”。但为了纠正前任政府因为跳跃性过大所造成的中菲关系紧张以及政策僵化,杜特尔特政府暂时停下了继续推进的步伐,以稳定对华关系,在防止因中菲关系的恶化给菲律宾国家安全造成严重危机的基础上促进其国内经济发展及其他政策的施展。

菲律宾南海声索目前虽然暂停,但随着菲律宾国内政府权力斗争进入白热化,以及南海仲裁案“裁决”在媒体渲染下,菲律宾国内民众逐渐固化争议地区属于菲律宾的认知,各界出现不少要求政府根据“裁决”进一步强化南海“管辖权”的声音。菲律宾政府换届以后,能否压制这种声音犹未可知,当中菲再次在争议海域发生矛盾之时,菲律宾民众将可能在南海问题上产生要求政府维护“主权”的认知。当这种社会认知遭遇菲律宾国内政治权力斗争以及美国政策引导的双重压力,极易成为南海问题上菲律宾新政府对华政策采取更强硬甚至激进立场的推手。从而,菲律宾新政府在南海声索上继续升级发展的可能性极大。

(二)2022年大选后新政府能否妥善处理几重力量将决定其对华政策走向

在未来2022年的菲律宾大选中,除了与杜特尔特总统联盟、具有对华友好立场的政治家族外,一些具有明显反华、反杜特尔特倾向的政治家族也将角逐菲律宾总统宝座。杜特尔特政府的反对派阿基诺家族、罗哈斯家族、阿斯敏纳(Osmena)家族、埃斯特拉达家族等尽管在2019年的中期选举中失利,但仅一次选举并不能根本动摇这些家族在其传统势力范围内的影响,其家族成员的长期任职,已经使整个家族的势力触延至各地区的政治、经济、社会等方方面面。在2022年的大选中,这些家族仍有可能卷土重来,围绕大选展开新一轮的政治角逐。届时,不仅新的总统可能为了标榜自身不同于前任的特色而对前任政府的政策作出调整,而且,不仅是杜特尔特的反对派家族,即便是与杜特尔特结盟的政治家族,也具有比杜特尔特本人更强的亲美倾向。当新上任的政府难以协调国内政治家族、军方错综复杂的利益诉求,加上美国亚太政策的施压,新任政府将极有可能在南海问题上调整对华政策以满足国内几大政治力量的利益诉求。

(三)美国拜登政府南海政策对菲律宾外交政策的施压

在拜登政府执政下,美国南海政策将呈现“奥巴马+特朗普”组合升级版的特征。一方面,拜登政府在人事任命上启用包括杰克·沙利文(Jake Sullivan)、埃利·拉特纳(Ely Ratner)等大量奥巴马政府时期的建制派精英,预示着奥巴马政府时期美国以南海问题为抓手遏制中国的“亚太再平衡”战略的回归;另一方面,拜登政府及其高级官员明确表示美国将继续执行特朗普政府时期的对华政策,包括在南海问题上的强硬立场[52]。这意味着,拜登执政下美国的南海政策将是继承奥巴马与特朗普两任政府南海政策的升级发展版本。它比奥巴马政府南海政策在对华立场上更强硬,比特朗普政府南海政策更加专业,从而可能形成一种局面:在南海争议的立场上继续以南海仲裁案所谓“裁决”以及美国国务院2020年7月13日发布的涉南海声明为基础,在力量上维持美国前沿军事存在的基础上更加注重依靠与扶持亚太地区组成的反华安全联盟,在策略上更加注重“规则+法律+舆论”这一不容易使中美两国陷入直接的军事冲突危险,而又容易凭借其强大的国际舆论力量在政治外交场合胜出的方式继续展开中美南海博弈。届时,美国南海政策不仅更加需要菲律宾等地区盟友的配合,也与菲律宾固有的南海政策更加相符,该政策既注重于通过国际规则约束中国强大的军事力量、减少中菲两国直接军事冲突给菲律宾国家安全造成的毁灭性打击,又能够充分发挥菲律宾作为弱小国家的特长。当美国以其强大的政治、经济以及舆论力量帮助菲律宾加强与中国的博弈,中国将面临更大的国际舆论压力[53]。

综上,在菲律宾政府即将换届,友华且具有强烈反美民族主义情绪的杜特尔特总统卸任以后,菲律宾继任总统在南海问题上的对华政策可能在菲律宾国内要求对华强硬的舆论压力及美国南海政策的引导下形成相对强硬的对华立场。届时,菲律宾继任者在对华政策上能够具有多大的回旋余地,将取决于新政府能否通过国内政治经济政策满足国内民众日益增长的经济社会需求,以及能否顺利协调好与政治家族、军方及美国等三大政治力量之间的利益关系。

六、结论

南海问题上菲律宾对华政策的走向数次影响到中菲关系、中国周边外交环境以及南海地区安全局势,造成中国南海维权更大的国际压力。阿罗约政府友华南海政策调整的失败,是因为其未能通过国内政治经济政策满足菲律宾民众经济社会需求,为了维持执政地位而对反对派政治家族、军方以及美国利益进行妥协。而阿基诺三世总统在无法实现改善国内经济社会现状的情况下,直接作出了牺牲对华关系以迎合政治家族、军方及美国利益诉求的决策,成为三重政治力量的代理。而杜特尔特政府温和南海政策的实施,以其国内经济社会稳定发展及较高的民意支持为根基。未来,菲律宾南海政策的走向将取决于总统能否协调好影响菲律宾政治走向的家族、军方、美国的利益关系,以及能否满足菲律宾民众的利益诉求。

历届菲律宾政府通过“搭积木法”不断继承发展南海主权主张。在杜特尔特政府时期,南海仲裁案所谓的“裁决”仍然是菲律宾在南海声索方面坚持的基础,而且通过这一时期的调整,下一任政府上台后极有可能因国内政治权力斗争的压力、舆论的推动在主权声索方面继续向前迈进。而拜登政府执政下美国“奥巴马+特朗普”南海政策的组合升级版遇到菲律宾政府换届,美菲两国共同倡导、得到美国地区盟友配合的新一轮“外交+法律+舆论”斗争即将在南海地区掀起,必将给中国南海维权带来更大的外交与舆论压力。从而,中国必须做好相应的应对准备:第一,必须意识到菲律宾“搭积木法”南海主权声索的升级趋势,坚决制止菲律宾侵犯中国主权的任何一步举措;第二,密切关注菲律宾几大核心政治力量的利益诉求以及它们与新政府之间的关系,并为菲律宾政府换届后美菲南海政策的协调以及“外交+法律+舆论”南海政策推行可能给中国造成的不利局面做好应对准备;第三,密切关注菲律宾国内经济社会发展状况,加强对菲律宾官方发展援助(ODA)以促进菲律宾经济社会发展;第四,加深与菲律宾社会各界的交流往来,增进中菲社会之间的相互了解与信任。