黄河流域乡村生态环境治理效率评价研究

李鸿雁,张兴华,付俊怡

(1.宁夏大学 经济管理学院,宁夏 银川 750021;2.宁夏大学 农学院,宁夏 银川 750021)

黄河作为我国重要河流之一,流经青海、四川、甘肃、宁夏、内蒙古、陕西、山西、河南、山东9个省区,2017年这9个省区GDP约占全国的25%,总人口约为4.18亿,占全国的30%[1]。但是,随着黄河流域经济持续、快速发展,黄河流域工业污染正在加剧;农业生产过程中广泛使用农药、化肥、农膜等,造成大面积面源污染;村镇污水处理效率低下,生活垃圾处理效率不高,致使黄河流域乡村生态环境受到破坏。2019年9月,习近平总书记在河南主持召开黄河流域生态保护和高质量发展座谈会,他强调,黄河流域生态保护和高质量发展,同京津冀协同发展、长江经济带发展、粤港澳大湾区建设、长三角一体化发展一样,是重大国家战略[2]。这一科学论断成为黄河流域今后发展的顶层设计,对黄河流域高质量发展具有重要战略意义。

1 文献综述

“生态学”和“生态环境”的概念是1866年德国生物学家Haeckel在其出版的《有机体普通形态学》一书中提出的[3]。1986年,美国生物学家提出生态系统由四个变量组成,分别是人口(population)、社会组织(organization)、环境(environment)、技术(technology),简称为P.O.E.T变量[4]。20世纪中期之后,全球各地的学者逐渐将生态环境与经济发展、社会活动、环境保护法、治理机制等联系起来开展研究。

我国乡村生态环境污染依然严峻,亟需整治。随着城镇化和工业化的快速发展,城市污染逐渐向乡村地区转移,乡村生态环境面临着巨大压力,且居民们的生活方式和生产活动均发生了巨大改变,进一步加剧了对乡村地区生态环境的影响[5]。在农业生产过程中,农业生产要素“非农化”,大量使用农药、化肥、农膜等化学品,乡村地区畜禽养殖业与乡镇企业的大量兴起以及在该过程中所产生的污染处理不当[6-8],对农业生产环境造成了损害。同时,随着乡村居民生活水平不断提高,生活垃圾和生活污水的大量产生,造成垃圾随意丢弃和污水排放问题突出,使乡村地区水土环境遭到严重污染[9-10]。因此,我国乡村生态环境污染类型复杂,乡村产业结构单一、技术相对落后,环境基础设施投资不足[10],需要从农民生活、农业生产和乡村资源三个方面重构我国乡村生态环境[6]。

环境治理具有全球性意义,需从多角度来制定政策。在城镇化与乡村治理进程中,要以环境和生态学原理为基础,对经济和工业发展(例如建立乡村工业园区)进行调节并给予指导[11]。Gunningham[12]指出,考虑到环境面临的挑战不断变化的特点,其环境治理框架也要随之应变,特定类型的环境问题需要特定的环境治理框架来应对。McMichael[13]认为在大气污染越来越严重的情况下,环境治理问题不仅至关重要,而且也是认识论的问题。基于农业“多功能性”和“食品主权”概念之间的互补和矛盾关系,Marsden等[14]以中国浙江省安吉县为例,探索通过在生态和消费领域开发出一系列生活基础设施建设、可再生能源循环利用等地域化的生态经济模型来解决环境治理问题。侯保疆等[15]以广东省为例,从社会管理主体的多元与合作治理理论视角对乡村生态环境污染问题进行了探析。

对生态环境治理效率的研究,我国学者多采用DEA方法进行实证分析,精准发现环境治理现状存在的短板。刘立秋等[16]首次运用DEA方法中的CCR模型,对24个省市环保投资的相对有效性进行了分析。颜伟等[17]根据1996—2003年中国的环保投入,采用对抗DEA交叉评价模型与CCR模型相结合的方法,研究表明我国不仅投资结构不合理,而且环保投入利用效率较低。董秀海等[18]运用CCR模型,将我国的环境治理效率从国际比较和历史比较的角度进行分析,发现十多年来我国环境治理效率并没有本质上的提升。杨俊等[19]运用DEA三阶段模型,对东中西部30个省市污染治理投入进行研究,发现2004—2008年东中西部环境治理效率存在显著差距。黄英等[20]运用超效率DEA方法,以2011年的省际面板数据为研究对象,对31个省区市农村生态环境治理效率进行评价并构建综合评价矩阵进行聚类分析,提出环境治理效率高低与区域经济强弱存在明显的相互关联。刘浩等[21]用SBM模型和DEA三阶段方法,构建了27个省区市2005—2014年农村环境治理投入-产出指标体系,并进行环境治理效率评价分析,提出农村环境治理效率受随机误差和环境因素的影响较为显著。

综上所述,在环境治理基础理论研究方面,国内外学者已取得了丰富成果,部分学者对生态环境治理效率进行了定性和定量研究,但以实证的方法对乡村生态环境治理效率进行研究的报道较少。本文采用29个省区市2008—2017年面板数据,利用DEA方法中的BCC模型,构建乡村生态环境治理效率投入-产出指标体系,对黄河流域9省区的治理效率进行评价分析,寻求投入-产出效率最大化,旨在破解黄河流域乡村生态环境治理短板,为有效提高乡村生态环境治理效率提供依据。

2 黄河流域乡村生态环境治理效率评价指标体系

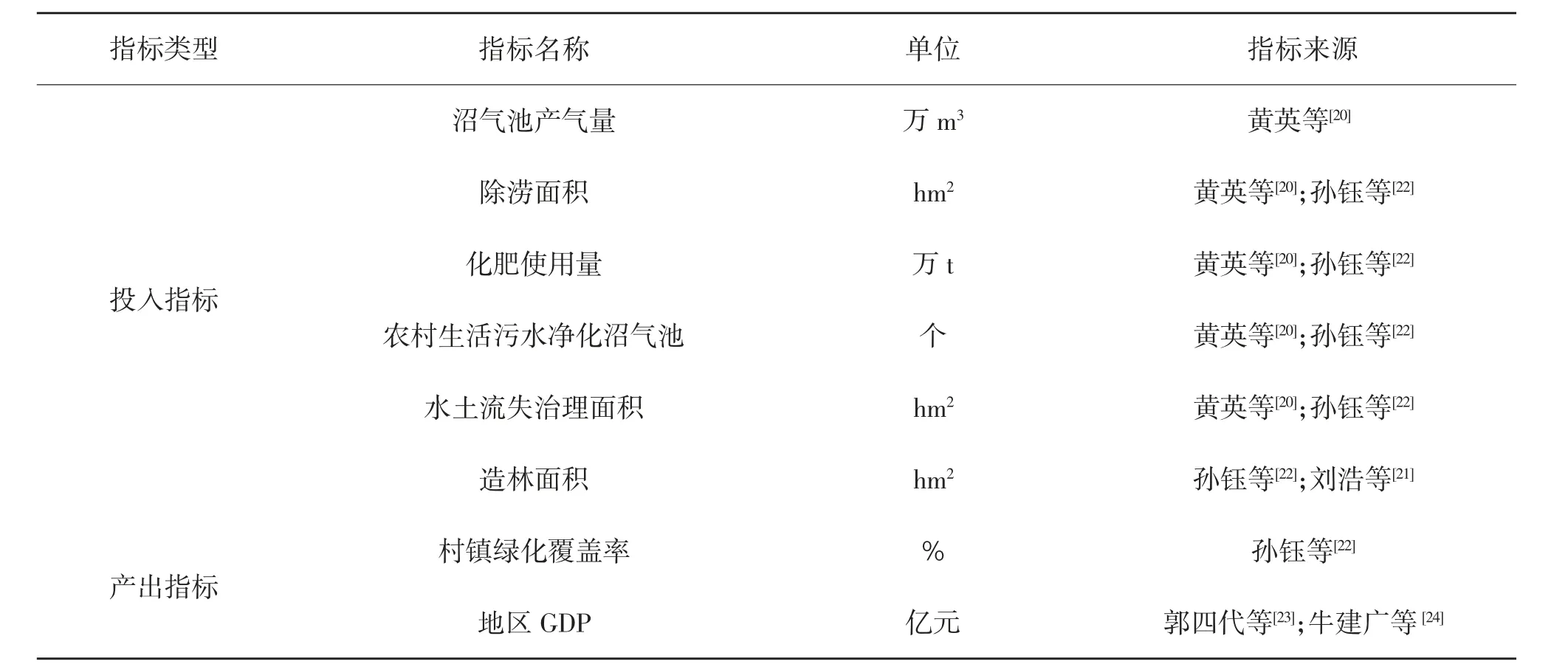

本文参考现有乡村生态环境治理效率评价有关研究,将乡村生态环境分为乡村生活环境、乡村生产环境、乡村自然环境三个方面[22],结合中共中央、国务院印发的《乡村振兴战略规划(2018—2022年)》以及黄河流域生态环境的现实情况,按照指标选取客观性、可比性、系统性、可操作性和独立性原则,根据29省区市的乡村生态环境治理有关数据(考虑到数据的可得性以及连续性,本文数据未统计上海、西藏、台湾、香港、澳门),构建黄河流域乡村生态环境治理效率评价指标体系(表1)。

表1 乡村生态环境治理投入-产出指标体系

2.1 投入指标

投入指标共6个,分别从乡村生产环境治理、乡村生活环境治理、乡村自然环境治理三个角度选取:沼气池产气量,衡量乡村地区废弃有机物处理设施投入;除涝面积,衡量治涝、排涝等水利设施投入;化肥使用量,衡量农业生产中的化肥施用量水平;农村生活污水净化沼气池,衡量乡村地区污水处理设施投入;水土流失治理面积,衡量水土流失综合治理水平;造林面积,衡量人工造林和飞机播种造林投入。

2.2 产出指标

产出指标共2个,分别为村镇绿化覆盖率和地区生产总值。其中,村镇绿化覆盖率是衡量村镇绿化水平的量化单位,由乡镇各类绿地覆盖面积与乡镇面积比值所得。按照乡村振兴战略提出的生态宜居总要求,可知乡村绿化覆盖率与乡村生态环境治理效率密切相关。绿化覆盖率增长,该地区的生态环境治理也会相应提升。地区生产总值,用以衡量当地经济发展水平。

3 研究方法和数据来源

3.1 模型

运用传统的BCC模型,规模报酬可变,被评价的决策单元(DMU)有h个,其中h=1,2...n。X,Y分别为投入、产出变量。具体模型如下:

式中:θ为系数;Sˉ为剩余变量;S+为松弛变量。

本文运用Deap 2.1软件,从投入-产出角度测评2008—2017年乡村生态环境治理效率的相对有效性,对黄河流域9省区乡村生态环境治理的综合效率、纯技术效率、规模效率平均值以及规模报酬进行对比分析,对流域9省区每个DMU的有效性进行评价;并对模型验证结果进行流域间上游、中游和下游的横向比较。

3.2 数据来源

本文数据来源于《中国农村统计年鉴》《中国统计年鉴》《中国环境统计年鉴》《中国人口与就业统计年鉴》以及各省区市统计年鉴、住房和城乡建设部官网统计数据,数据区间为2008—2017年,个别缺失数据通过计算均值得到。考虑到价格变动的影响,对数据中涉及到价值的相关变量进行不变价格处理。运用DEA模型对投入-产出数据进行运算,各个指标的量纲不需统一,即可对每个决策单元进行客观评价。

4 结果与分析

4.1 效率评价标准

综合技术效率指对DMU多方面能力的综合评价,如资源配置能力、资源使用效率等。纯技术效率指受企业自身技术水平、内部管理等因素影响的生产效率。规模效率指受规模大小限制的生产效率。纯技术效率与规模效率二者的乘积,即为综合效率。综合技术、纯技术、规模效率三者之间的判断条件与结论如表2所示。

表2 综合技术、纯技术、规模效率三者之间的判断条件与结论

此外,规模报酬递减是指单位生产投入增加比例大于单位产出增加比例的阶段。综上所述,可知综合技术、纯技术、规模效率三者之间相互影响,本文以此来分析黄河流域乡村生态环境治理效率。

4.2 黄河流域乡村生态环境治理效率分析

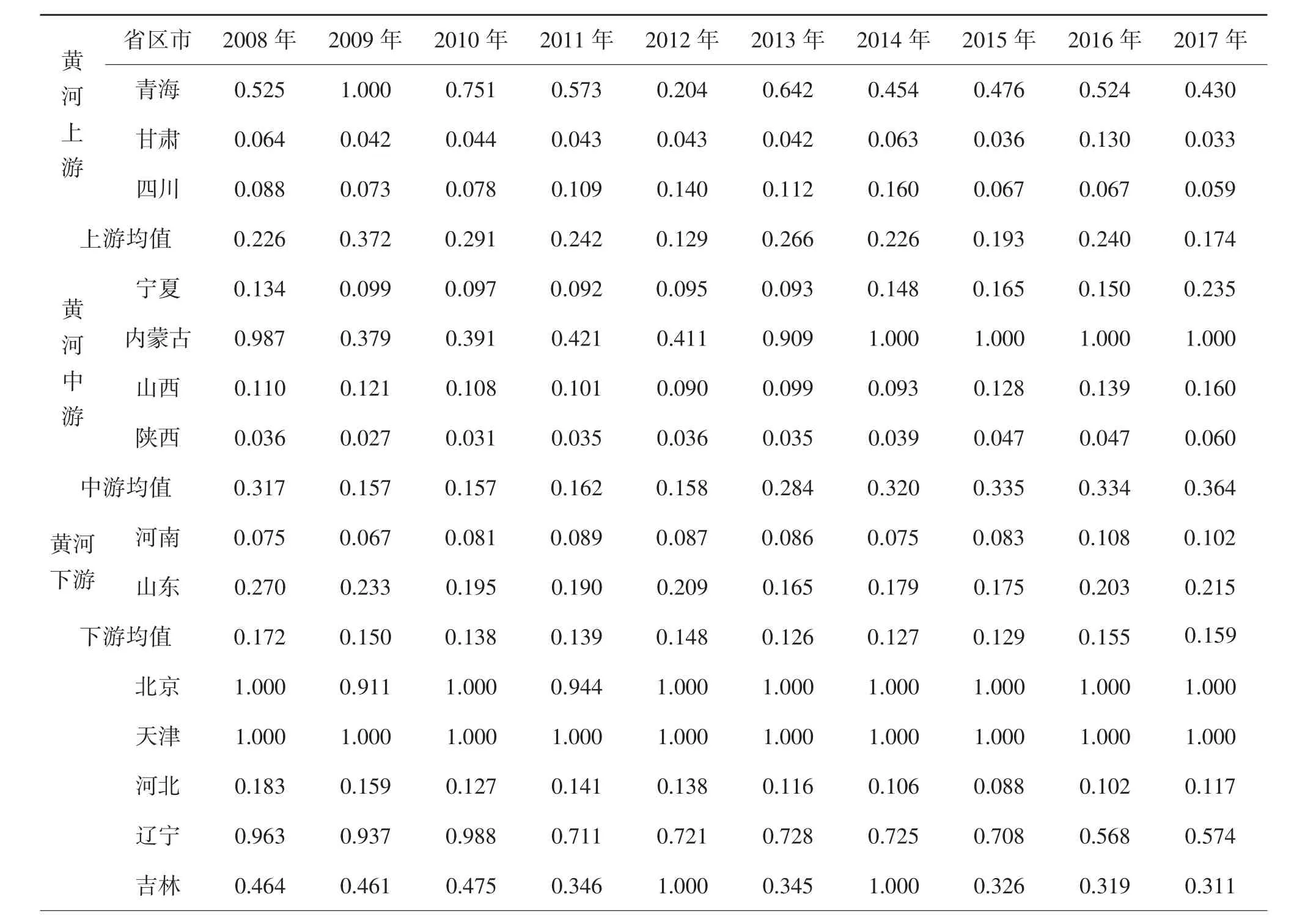

4.2.1 9省区年度变化趋势 29个省区市2008—2017年乡村生态环境治理效率值如表3所示。由效率评价值可知,达到技术有效前沿面的省区市为1~6个,呈逐年波动变化,2017年仅有3个。综合技术效率均值,2008—2013年呈现波动下降趋势,在2014年出现短暂增长趋势后又呈现下降趋势。上游地区综合技术效率均值,2008—2012年呈现波动下降趋势,2013—2017年相较2012年呈现出波动增长趋势。中游地区技术效率均值,2008—2012年呈明显逐渐下降趋势,2013—2017年则呈现出较为稳定的增长趋势。下游地区技术效率均值,2008—2013年呈现下降趋势,在2013年之后缓慢增长,但总体技术效率值相对较低。从29个省区市和黄河流域乡村生态环境治理效率均值变化情况来看,总体呈现出2008—2012年下降、2013—2017年波动增长的趋势。可能是因为2012年党的十八大明确提出了中国要建设生态文明新时代,此后国家出台了很多环保政策措施,并完善了关于环保方面的法律法规,从总体上扭转了乡村生态环境治理下滑的局面。但对于黄河流域来说,黄河流域上中下游各区段所处的地理位置不同,资源禀赋、经济发展水平差异较大,从而导致各省区市执行有关政策之后所产生的效果参差不齐。

表3 各省区市乡村生态环境治理效率值

续表

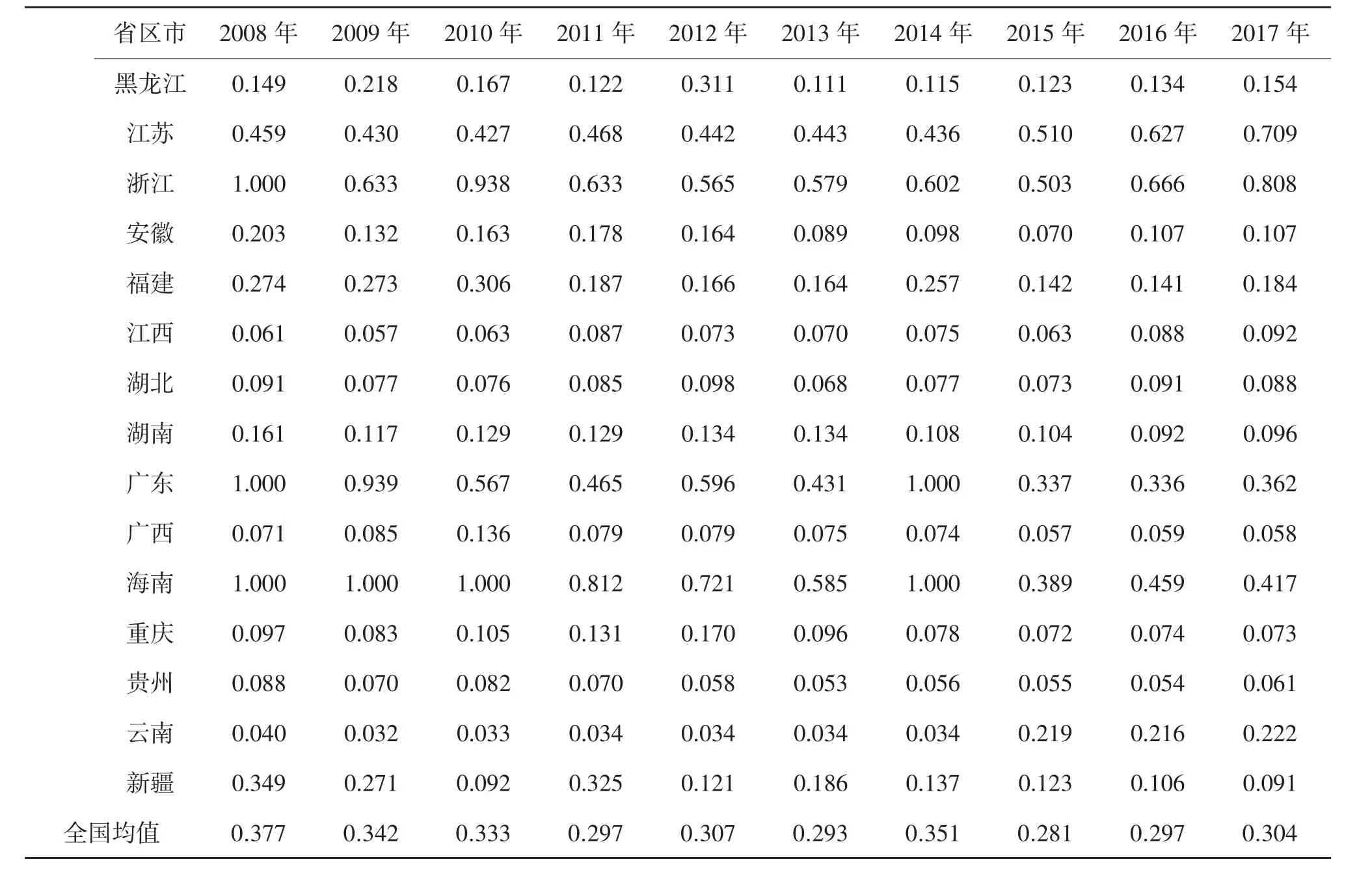

4.2.2 黄河流域效率平均值比较 根据黄河流域2008—2017年乡村生态环境治理效率平均值(表4),综合效率平均值为0.226,可知这10年间黄河流域乡村生态环境治理效率没有达到技术有效前沿面。在样本区间治理效率波动较大,表现出发展态势的不稳定性。10年间,黄河流域9省区乡村生态环境的3类治理效率均值分别为0.226、0.628、0.341,均为低效状态。表4的模型结果显示,2008—2012年乡村生态环境治理效率呈下降趋势,尤其在2012年综合技术治理效率均值为0.146,而在2013年之后3类治理效率均呈现稳定上升趋势。黄河流域乡村生态环境治理效率由纯技术效率和规模效率所决定,由表4可知规模效率的无效是造成黄河流域乡村生态环境治理无效的主要原因。

表4 黄河流域乡村生态环境治理效率平均值

4.2.3 黄河流域各区段效率平均值比较 从黄河流域上中下游来看(表5):黄河流域乡村环境治理综合效率平均值为0.226,上中下游区段分别为0.236、0.259、0.144,可知黄河流域下游区段综合效率值低于黄河流域整体平均值;纯技术效率平均值为0.627,最低值为中游地区的0.612,最高值为下游地区的0.904,可知黄河流域整体纯技术效率值未达到有效前沿技术水平,上中下游各区段的技术水平和管理水平差异大;规模效率平均值为0.341,上中下游地区的平均治理效率值分别为0.426、0.369、0.155,上游地区的规模效率值均大于中下游地区,上中下游各区段的规模效率均未实现有效决策单元,所以各区段仍有改善提升的空间。

表5 黄河流域上中下游乡村环境治理效率平均值(2008—2017年)

综上所述,上中游地区的综合效率差距不大,但离有效前沿面还有较大差距。下游地区的纯技术效率均值较高,但规模效率均值仅为0.155,导致下游地区综合效率值最低,所以规模是制约综合技术效率水平提高的主要因素,黄河流域上中下游各地区的生产规模有待进一步扩大,技术水平和管理水平有待进一步提高。

4.3 效果评价

4.3.1 黄河流域9省区乡村生态环境治理效率空间分布 利用GeoDa软件对黄河流域9省区2017年乡村生态环境治理效率进行空间分布分析,结果如下。

1)黄河流域乡村生态环境治理综合技术平均效率较低。各个省区治理效率差异明显,其中青海在2009年、内蒙古在2014—2017年综合技术效率值达到了有效前沿面。黄河流域9省区乡村生态环境治理效率大小依次为内蒙古、青海、山东、山西、宁夏、四川、河南、甘肃、陕西,9省区中治理效率相对较高的省区有3个:内蒙古、青海、山东。位于黄河上游的青海,治理效率体现出其自然资源禀赋所具有的优势。黄河中游地区的内蒙古,因其资源、能源富集开发力度大,出现了严重的环境问题,政府有关部门因地制宜出台有效政策,选择适宜的治理模式和技术,使乡村生态环境治理效率得到显著提高。山东处于黄河流域下游地区,相较流域其他省区经济发展水平较高,地理位置优越,人口密度大,在乡村生态环境治理方面其技术水平和管理水平均显著高于中上游地区。

2)从黄河流域乡村生态环境治理纯技术效率来看,上游和中游地区分别为0.464、0.612,纯技术效率均值较低,需改进的地方较多。地区治理水平相对落后的为陕西、内蒙古、甘肃、四川等地。其中,甘肃、四川的地理位置不占优势,基础设施投资不足,在引进乡村生态环境治理新技术和模式方面有所欠缺,陕西、内蒙古处于黄河中游地区,经济增长方式相对粗放,生态环境遭到严重破坏,且科技创新动力不足,从而导致治理效果偏低。

3)从黄河流域乡村生态环境治理规模效率来看,仅青海省在2009年、内蒙古在2014—2017年规模效率达到有效前沿面,而其他省区的规模效率均处于较低水平。正是由于规模效率的无效,加剧了乡村生态环境治理的低效。因此,各省区的规模报酬仍有较大提升空间,加大生产要素投入将有利于提升乡村生态环境治理效率。

4.3.2 黄河流域上游、中游、下游区段评价 黄河中游地区乡村生态环境治理综合效率平均值为0.259;上游地区乡村生态环境治理综合效率平均值为0.236;下游地区乡村生态环境治理综合效率平均值较低,为0.144,该区域经济发展水平相对较高,但生态环境污染严重、人口密度大,而该区域的优势是乡村生态环境治理管理和技术水平相对较高,其生产规模迫切需要扩大,以此来结合自身优势提高乡村生态环境治理效率,将有力改变现阶段乡村生态环境治理现状。宁夏、内蒙古、山西、陕西综合效率平均值为0.259,治理水平在上、中、下游地区中处于前列,其中山西、内蒙古主要依靠开发煤炭资源发展经济,对生态环境造成了严重破坏,且产业结构较为单一、抗风险能力较弱。因此,地方政府加大了地方环境保护力度,显著提升了地区乡村生态环境治理效率,但仍有较大改进空间。综合效率平均值居中的为上游地区的青海、甘肃、四川,为0.236,该区域地理位置相对封闭,劳动力资源匮乏,城镇化水平低,经济欠发达,资源和能源供需矛盾突出,即使上游地区的综合效率值暂时高于下游地区,但上游地区所存在的问题是不可忽视的。

5 黄河流域乡村生态环境治理对策与建议

5.1 乡村生产环境治理要准确把脉,进行源头治理

黄河流域上、中游地区乡村生产环境治理中,地方政府应出台相应措施对重污染企业进行管控,促使其进行技术转型升级以降低污染。尤其对于依靠消耗煤炭资源来发展经济的山西、内蒙古等省区,产业结构单一,不利于经济长期持续发展,应淘汰污染严重、经济效益低下的产业,加快推进企业转型升级,形成产业结构多元化,提高经济韧性。对具有一定规模的乡村企业进行排污实时监控,以杜绝企业减污降碳走形式主义。同时,要加快实施大型可再生能源工程,加强对沼气、太阳能、风能等工程的投资力度,既能降低环境污染,又能解决上中游地区资源、能源匮乏的问题。

对于黄河流域下游河南、山东农业大省来说,农业生产已造成严重的面源污染,要加大生态环境的修复力度,在符合条件的地区发展有机农业,通过施用生物肥料、农药以及休耕等措施加快环境修复。地方政府要在环境治理方面发挥主导作用,加大对环境治理的投资力度,完善农业生产基础设施。在农业生产中,努力实现对气候、土壤、病虫害等进行实时监测以获取及时有效的信息对农业生产进行指导,不仅能提高产量、降低生产成本,还能够减少化肥、农药、农膜等化学物质的使用,减少面源污染。对于乡村工业、生活垃圾及生活污水所造成的点源污染,要加强污染治理,将乡村地区的减污指标、去污指标纳入地方环保部门工作人员绩效考核,充分调动乡村地区环保部门工作人员的主观能动性,进一步探索乡村地区污染治理体系现代化建设。

5.2 乡村生活环境治理要引进人才、新技术、新模式

首先,地方政府要加大人才引进力度并制定合理的人才引进政策,始终以人才为第一资源作为推动地区全方位发展的动力引擎,并为引进人才搭建平台,让他们在乡村环境治理中充分发挥作用。第二,加大环境污染治理投资,完善乡村基础设施建设,大力引进符合地区特色的高新技术产业以带动地区经济发展,推动乡村环境治理提升,在实现经济发展的同时,也使生态环境得到保护。第三,引进处理乡村生活污水、生活垃圾的先进技术和新模式。乡村生活垃圾的科学处理,可减少环境污染、提高治理效率、降低垃圾处理成本。分散式生活污水处理装置具有投资少、易操作、经久耐用、无异味及噪音等优点,在广大乡村地区应大力推广。做好垃圾分类工作,应用新技术对生活垃圾进行分类处理和回收,对于可再次回收的资源要实现最大程度利用,其余垃圾可利用发酵+热解气化的技术进行处理。第四,现阶段大多数乡村环境治理均由地方政府发挥主导作用,因此地方政府尚未完全放开乡村环境治理市场。在符合条件的乡村地区要积极深化市场改革,引进符合条件且资质成熟的环境治理公司、外资企业进入市场,形成多元共治、合理竞争,改善现有乡村治理模式,进而提高乡村环境治理效率。

5.3 乡村自然环境治理要因地制宜,精准施策

首先,根据黄河流域战略发展规划,将黄河流域上游地区祁连山、三江源地区、甘南山地规划为我国重要的战略规划区和水源涵养生态功能区。对于该区域,一是要加大生态环境保护监管力度,最大程度限制过度放牧、开采矿源、开荒毁林等破坏生态环境的生产活动;二是要加快实施一批重大生态保护修复工程,增加环境投资,加强水土流失治理能力,加大退耕还林和造林力度,同时要以自然修复为主,提高水源涵养、蓄水能力。依据分区分类发展指导原则,粮食主产区河套灌区、汾渭平原等地,应以提高粮食产量、粮食品质为主要目标,引进先进农业生产技术,以降低农业生产成本、增加利润、提高农产品质量。第二,黄河流域中游地区发展规划应以水土保持、污染治理为重点,符合条件的地区可修建水坝提高地区蓄水能力,推广旱作梯田种植技术。有的地区需以自然恢复为主,应加大对这些区域的保护力度,减轻居民生活及工业生产对生态环境所造成的负面影响。要以改善和保障民生为前提,对于已经污染严重的黄河支流必须花大力气进行修复、治理,消除黄河流域水资源污染,这是黄河流域能否实现高质量发展的关键一步。第三,为实现黄河流域整体协同发展,黄河流域下游地区黄河三角洲的战略规划要以保护工作为重点。

总之,黄河流域乡村自然环境治理要从全局视角出发,特别是上游地区的生态环境脆弱区域以及重要水源生态功能区,防止水土流失,加强对湿地、草地的保护,坚持以自然恢复为主、人工造林为辅,减少开发建设对黄河流域生态环境造成的破坏和污染。黄河流域中、下游地区的环境保护政策和措施应与上游地区保持一致性、连贯性,以实现黄河流域共同进步、协同发展的战略目标。对于经济发展较好的中心城区,治理重点应集中在减少环境污染,加强对清洁产业的扶持力度,促进其快速发展。

5.4 多部门协调合作,推动乡村环境综合治理

首先,各级政府要将乡村生态环境治理纳入政府年度工作考核,建立清晰的绩效考核和评估机制,制定明确的环境保护计划及年度目标。成立乡村环境污染治理监管部门,实时跟踪调查、监测污染严重乡镇企业的排污情况。政府有关部门要加强监督和执法,促使企业建立起完善的污染物排放系统。进一步限制重污染企业发展,抓实企业责任制。其次,金融、行政执法、环境卫生、财政等多部门联动起来落实有关政策措施,以此确保乡村生态环境治理投资稳定增长,行政执法部门提供法律协助,进而建立起完善的环境治理机制。其次,要开放乡村生态环境治理市场,实现多元共治以及乡村环境治理市场化、透明化、合法化、专业化,鼓励社会资本进入乡村环境治理领域,扩展多元融资渠道,为乡村发展注入内生动力。最后,要增强乡村居民的环境保护意识,激发他们的主人翁精神,让其积极参与到乡村生态环境治理中。