致敬与愿望——塞尚晚年色彩观念的转变

付智明

中国美术学院 浙江 杭州 310000

一、塞尚的致敬与德拉克洛瓦的缺憾

1863年 德 拉 克 洛 瓦(Eugene Delacroix,1798-1863年)去世,大约在1878年至1880年之间,保罗·塞尚(Paul Cezanne,1839-1906年)为欧仁·德拉克洛瓦创作“将其推上神坛”的作品,一幅依然没有完成的水彩画作品——《德拉克洛瓦的荣耀》。直到1894年,一幅尺幅很小的《德拉克洛瓦的神化》才得以完成。塞尚对德拉克洛瓦的尊重和钦佩在其绘画生涯中是显而易见的。

在塞尚创作《德拉克洛瓦的荣耀》(1878-1880年)时,恰恰是塞尚受印象派影响后的转变期。1872-1878年,塞尚经历了一次风格转变,尝试客观性,减少对主题的依赖,色彩的方面他使用白天的光线与浅色,用颜色画阴影,笔触仍然粗壮有规律。这表明塞尚在逐渐摆脱的浪漫主义,但是他的个人的主题与构图表达倾向于德拉克洛瓦,他的画作中浪漫主义仍然存在。在塞尚1875-1877年期间创作的《永恒的女性》中我们能看到德拉克洛瓦的《萨达纳帕卢斯之死》对塞尚的影响,我们都能观察到这两幅画从外部到内部的融合,金字塔式的布置在床前达到高潮,所有的动作都发生在床前。在色彩的使用上塞尚使用了鲜艳的色彩和自然的光线,这与德拉克洛瓦忧郁的浪漫色调既然不同,但是却使得主题更加具有戏剧性。1878-1887年塞尚风格的“建设性”时期,塞尚构思了《德拉克洛瓦的神化》,并以此来揭示达到古典主义理想的最大愿望,坚固的体积,薄薄的灰度,消除附带物,系统的形式和对构图的强烈关注,而形式源于对色彩的关注。在塞尚1887-1906年的晚期作品,一定程度代是对浪漫主义价值观的回归。这些晚期作品构图富丽堂皇,节奏有力。形式变得紊乱,自由的笔触中瓦解。色彩达到极大的辉煌,并变得暗淡,色彩不是结构性的,而是表现性的。由此可见,德拉克洛瓦关于以情感和感性为基础的色彩艺术的主张,在塞尚的作品中形成根深蒂固的影响。但是,不能说塞尚是一个浪漫主义者,他与浪漫主义之间的联系与当时大多数进步画家一样,更多的是技术和理念上的共同倾向。

塞尚与德拉克洛瓦之间的联系主要是在精神和意象上的个人亲和力。虽然浪漫主义的因素是存在的,但是,在欣赏塞尚作品尤其是晚年的作品时必须始终考虑到它们代表了塞尚对自然的哲思,这其中最重要的思想就是塞尚强调通过感官和直觉的共同作用来传达自然本始源性存在。

二、塞尚晚年的自然观

塞尚认为德拉克洛瓦缺乏对自然更为本真的理解,这造成了一种缺憾。在这种矛盾的缝隙中使我们能够重新去理解塞尚晚年“研究自然”。

德拉克洛瓦断言自然在绘画中的重要性,他指出“在伟大的艺术家那里所谓的创作只是每个人......呈现自然的一种特殊方式。”“对艺术家来说,接近他内心的理想......自然所能呈现的理想通过更重要。”[1]塞尚追随德拉克洛瓦的步伐继续对自然研究,并对此给出自己的看法。

1906年塞尚给在巴黎儿子保罗的信中写道:“我继续着我的研究”。 塞尚在生命的最后十年间对“自然”进行深入的研究,能够“对自然在加深理解”。1904年,或许是为了“自然研究”这个目的,塞尚特别建造了新的工作室。塞尚在1904年12月9日给查理·卡莫凡的信中写到:“随时请来,我一直都在工作,您可以找到我,请与我一起来画‘母题(motif)’,我在10点用餐,接着出发去找寻‘母题’,只要不下雨的话。离我们家20分钟的地方,有场所放置行李。”每天早上六点钟起床,塞尚穿过小镇到达自己的画室,在那里呆到十点,然后沿原路返回吃午饭,吃完再次出发,走半个小时后在那里“Surle motif”,他的母题——圣维克多山。这个母题应该延伸得更为广泛和深远,她应该指的是“自然”。“Surle motif”,按字面直译是“面对主题”的意思。但是在艺术史上,这个词是指十七世纪法国画家走出画室,到自然中绘画,画风景,因此也可以译成“在自然中”。[4]

三、色彩的交织与互渗:塞尚晚年色彩观

从自然的问题出发,不仅是要考虑到塞尚思想的连续性和历史性,因为自然始终是塞尚研究的重要目标,而且更重要的是“自然”是研究塞尚与早期现象学之间关联的重要切入点。那么塞尚所理解的“自然”是什么?

自然是被它周围的气氛所包裹,依然是整体自然的存在。因此,自然的真实性总是包含了一个与所选环境作出持续直找接触的过程。所以,塞尚认为描绘自然并不是对个别物的复制,而是都应当给出他的第一印象。在不损害对自然原始新鲜感的前提下,对自然作出的原始视觉的反应,并且记录下这些反馈。这并不只是对“自然”本身的临摹,而是对主观反应的再现。从这个方面来说塞尚在普罗旺斯面对着圣维克多山风景的时候,正是他一点一点地蜕去传统的“绘图”习惯的时候。这意味着塞尚将自己固有的自然物的概念剔除掉,“于是它不再只是一个视觉的领域,也许甚至不再是‘风景’,而是变成了一种复合的感觉一的综合体。它变成了一种环境。”[5]《圣维克多尔山》(图1)在整体画面中,塞尚通过两组主导色块暖的橘色和冷的绿灰色并置,在一圣维克多山主体部分为中心,两组主导色块暖的橘色与冷的蓝灰色和绿灰色交替重叠,呈现色彩的交织和互渗,以古典的三角形结构在山体与地面交汇的偏下部分形成圆形的中心,围绕着这个中心色彩实现了空间上的跳跃,冷暖的两个色块平静又激烈地展开,通过连续的关织和互渗将自然整个表面与深度紧密地联系在一起。

图1 .保罗·塞尚:《圣维克多山》,1904-1906年, 布上油画,60 x 73 cm。

从自然的“风景”到自然的“环境”其中意味着什么?塞尚所要追求的恰恰就是“自然本身”的样子,它不是形式美,也不是浪漫主义情感的表现,而是一个人完全沉漫在那个场景,在光线、颜色、气味、声音、触觉体验自然的终极统一。呈现出一种“交织”或者“互渗”的关系,在这种交织的互渗关系中自然进入到本源的真实,没有人与自然的分别,人与自然交织相处。这是对自然始源性的理解,这也正是德拉克洛瓦遗产中缺失的那部分。可以说,德拉克洛瓦遗产中缺失了的部分正是塞尚渴望而不可或缺的对自然的追求。德拉克洛瓦遗产中缺失的遗憾,而弥补这种遗憾正是塞尚的愿望。

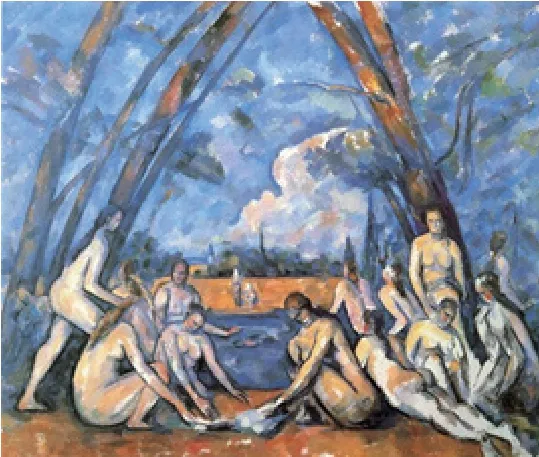

塞尚“愿望”遭遇到“疑惑”,困惑于一种自然观的转向带来了新的更大的可能。在塞尚看来任何形象、任何再现等都是与其原型的本性、属性、生命“互渗”的。浴女与树干之间相通的感觉交织。《大浴女》(图2)的这些人物,五官已被弱化,虚无而不带任何表情,非常冰冷地、淡淡地看着画面外的世界,看着那个世界里面走过的观众。被弱化的还有树木和女性的人体,他们都被塞尚在特征和质感上趋于相同的处理,结果是无论是人体还是树干颜色都以相通的感觉交织在一起:人变成了树,树变成了人。不仅如此,还有水与整体空间的交织、通感与融合。是浴女与树干、水与整体空间的色彩交织在更高的通感和融合中得到统一。单一的可识别的图像开始溶解在陆地和空气中的颜色中,并且在河水神奇的反射中进入理想的色彩交换。

图2 .保罗·塞尚:《大浴女》, 1900-1906年,布上油画, 208 x 249 cm。

因此,塞尚将万事万物在色彩上理解为贯通与交织的整体,从这个角度来思考塞尚晚年研究的愿望,联系到长时间持续创作的三幅尺寸巨大的《大浴女》(1890年—1906年)和同一时期的《圣维克多山》风景作品。塞尚晚年作品的色彩呈现出一种“交织”或者“互渗”的关系。在色彩交织的互渗关系中,塞尚晚年的作品实现了自然进入到本源的真实。