论《八声甘州》的词调起源及声律特征

石佳彦,朱惠国

(华东师范大学 中文系,上海 200241)

《八声甘州》是柳永词作中极有代表性的一篇,不仅在内容上得到了“不减唐人高处”的赞誉,从词调角度而言,也是《乐章集》中传播最广的长调之一。然而在现有研究中,此调尚未被充分关注,仅有一些关于柳永的研究文章,或是在词调形式的讨论中旁及《八声甘州》:如张代会《宋代九长调体式研究》一文对《八声甘州》的平仄体式等做了标注统计;田玉琪《词调史研究》在比较苏轼、柳永时以《八声甘州》为例,认为北宋词家已有四声意识等。但对于词调的源流与发展,还缺乏具体详尽的考察。本文在前人研究的基础上,从《八声甘州》来源出发,结合《全宋词》中所有一百余首的作品,试图探究词调发展的演变过程及柳永创调的意义,以期求教于方家。

一 《八声甘州》概况及词调溯源

《八声甘州》在《全宋词》中共留存124首词,其中汤恢有残句一首,完整词作123首。该调在两宋时期颇为流行,据刘尊明先生的统计,在宋代206个词调中,《八声甘州》的作品数量排名第44位,是较为靠前的。而排名前五十的词调中,又多以小令为主,长调仅有14个,占比不足三分之一,而柳永所创制的长调,较多都能为后人所使用。对于《八声甘州》而言,柳永不仅具有创调之功,“对潇潇暮雨洒江天”一首亦是流传千古的名篇,在后世影响较大,其体式及意义值得关注。

《八声甘州》本源自唐代教坊大曲《甘州》,曲名载于崔令钦《教坊记》。甘州为唐代的边地名,在今张掖一带。当时有不少以地名为曲的例子,《新唐书》云:“天宝后,诗人多为忧苦流寓之思,及寄兴于江湖僧寺,而乐曲亦多以边地为名,有《伊州》《甘州》《凉州》等。”这些乐曲最初由边地进献,传入中国后进行改编与演奏。《宋史·乐志》中记载:“《伊州》《石州》《甘州》《婆罗门》者,胡曲。”《大唐西域记》中则描述更为明确,言《甘州》《伊州》《凉州》都是龟兹国工制曲,即属于古龟兹乐,后来传入中国。

由于大曲的曲制十分复杂,在流传过程中往往难以保存原貌。入宋以后,《甘州》大曲已经失传,仅剩下从《甘州》摘取而出的一些乐曲流传于世。《碧鸡漫志》记载:“凡大曲,有散序、靸、排遍、攧、正攧、入破、虚催、实催、衮遍、歇指、杀衮,始称一曲……后世就大曲制词者,类从简省,而管弦家又不肯从首至尾吹弹,甚者学不能尽。”与《甘州》类似的《伊州》曲亦存在相近的情况:宋代时,“世所行《伊州》《胡渭州》《六幺》,皆非大遍全曲”。

因此,今日我们所能看到的与大曲相关词调,往往是后来作词者从大曲中裁截某一部分演化而成,如《伊州》《凉州》大曲,也演化出《伊州令》《梁州令》二调。同一大曲的不同部分也可能分别演变出多个词调,《八声甘州》即属此列。在唐代时,已有从《甘州》大曲摘遍而成的声诗,五言四句者为《甘州》;五言八句者为《甘州乐》;七言四句者为《甘州歌》。后又演变为长短句,唐五代及宋代来源于《甘州》的词调很多,《甘州子》、《甘州遍》、《甘州令》、《八声甘州》、《倒排甘州》等,均从大曲《甘州》而来,或是大曲摘遍,或是重新翻演,由于音乐段落或节奏的不同,其体式、字数、句法也迥然相异。正如王灼所说:“《甘州》,世不见。今仙吕调有曲破,有八声慢,有令;中吕调有《象八声甘州》,他宫调不见也。凡大曲,就本宫调制引、序、慢、近、令,盖度曲者常态。”

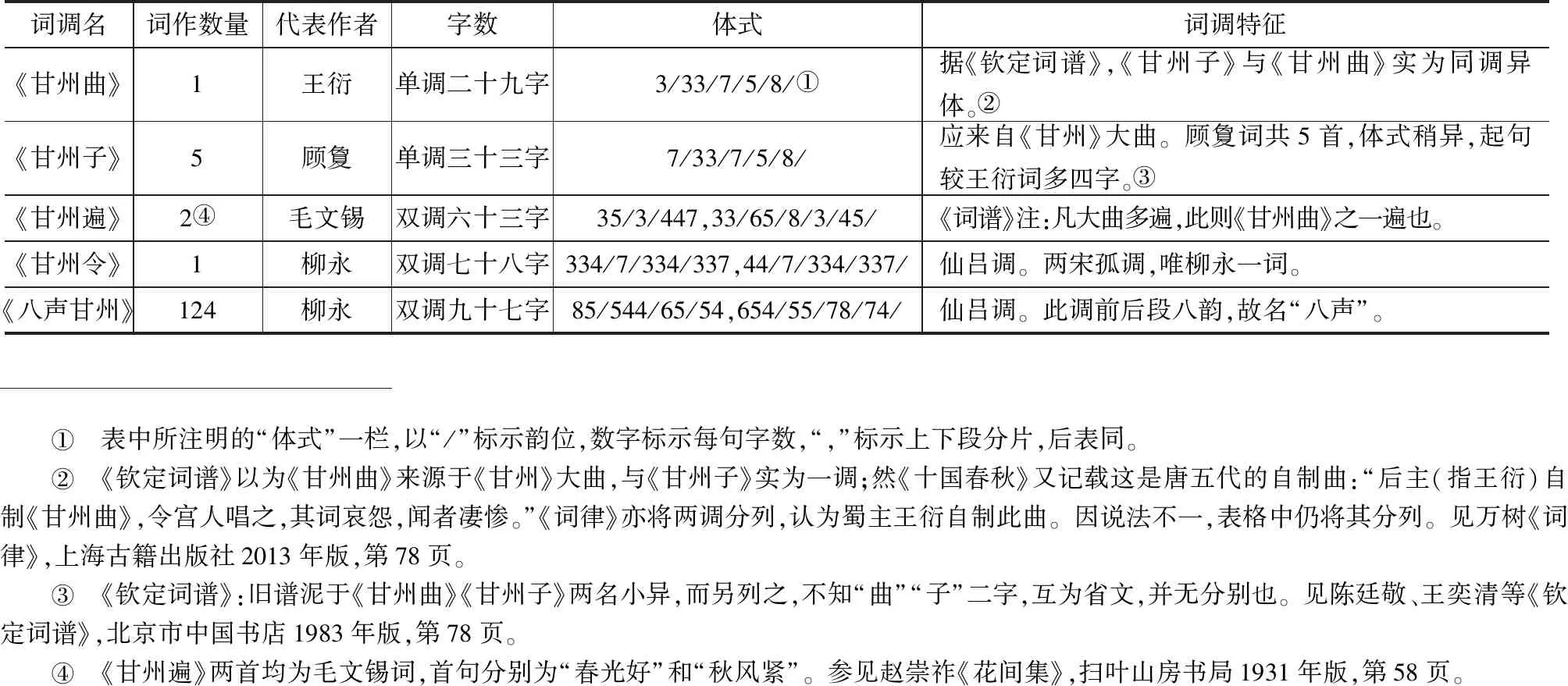

由《甘州》所衍生而出的词调,除《八声甘州》词作数量多达百余首外,其余词调皆十分冷僻。王灼所谓的“曲破”;顾夐、李珣的《倒排甘州》等,今已无考。其余词调则存有少量词作,现将其概况分列如下:

表1 由《甘州》所衍生出的词调概况

从表1可以看出,各个词调字数与句式差异很大,几无相似之处。《甘州曲》《甘州子》《甘州遍》在唐五代时便已出现,词作被收入《花间集》。而《甘州令》与《八声甘州》都首见于柳永的《乐章集》,所注“仙吕调”与《碧鸡漫志》记载相符。本章所主要探讨的则是在宋代流传最广的《八声甘州》一调。

《钦定词谱》将柳永“对潇潇暮雨洒江天”一词作为《八声甘州》的“正体”,该词为双调九十七字,前后段各九句四平韵,共计八韵,这即是“八声”得名的由来。柳永虽然长于市井婉约之词,但这首作品却得到了苏轼的极高赞誉:“世言柳耆卿曲俗,非也。如《八声甘州》云:‘霜风凄紧,关河冷落,残照当楼’,此语于诗句不减唐人高处。”这一名篇的流传,也为词调的传播起到了重要的作用。

《八声甘州》在声情上展现出“激楚苍凉”的特征,既有整齐和谐的四、六字句,也有上三下四的七言句等特殊句法,这些长短相错的句子,给人以跌宕起伏之感。在韵位安排上,全词以平声韵收,且基本是较为规律的隔句押韵,又平添了和婉之致。龙榆生先生曾评价说:“《八声甘州》这一长调是最能使人感到回肠荡气的”,“极参差错落之致,借以显示摇筋转骨、刚柔相济的声容之美”。因此,这一词调也同时受到婉约词人、豪放词人的欢迎。

两宋之间,创作此调的词人颇多,著名词人如苏轼、辛弃疾、吴文英、周密、叶梦得、刘辰翁、刘克庄、张炎等,都有不少词作留存。写作《八声甘州》数量最多的前六位词人分别是:李曾伯16首,张炎13首,刘辰翁6首,何梦桂6首,叶梦得4首,王质4首。柳永词通篇描写羁旅相思之情,奠定了词调失意悲凉的声情特征。后世的题材也受到柳永的一定影响,多以羁旅、思乡为主,写景的氛围也以秋冬萧瑟气象最为常见。一些婉约词人亦有少数描写春景、恋情的词作;以苏、辛为首的词人则进一步开拓了词作的表现内容,融入了交游、战事、以及对人生的慨叹,也为后人所模仿。

囿于篇幅,后文对于词调的考察,将主要从词体的形式入手,分别从体式、平仄、韵部等方面对宋代100余首《八声甘州》进行较为全面的探究。

二 以柳永为代表的《八声甘州》体式及其平仄特征

唐、宋人填词时本无词谱,而往往依据当时的音乐节奏或前人的例词进行创作,字句常有变动之处,反映在文字谱上,则表现为同一词调具有多种不同体式。古人在词话中说,“填词名同而文有多寡、音有平仄各异者甚多,悉无书可证”,“有两句合作一句,一句分作两句者……至于《花间集》同一调名,而人各一体”,证明了文辞可随音乐而上下变通。《八声甘州》除柳永的正体以外,尚有十余种别体。在《八声甘州》的体式考察中,本文主要通过比较《词谱》《词系》的收体情况,以及《全宋词》中各位作者体式的实际使用情况,试图对该词调的体式特点做出一定的分析。

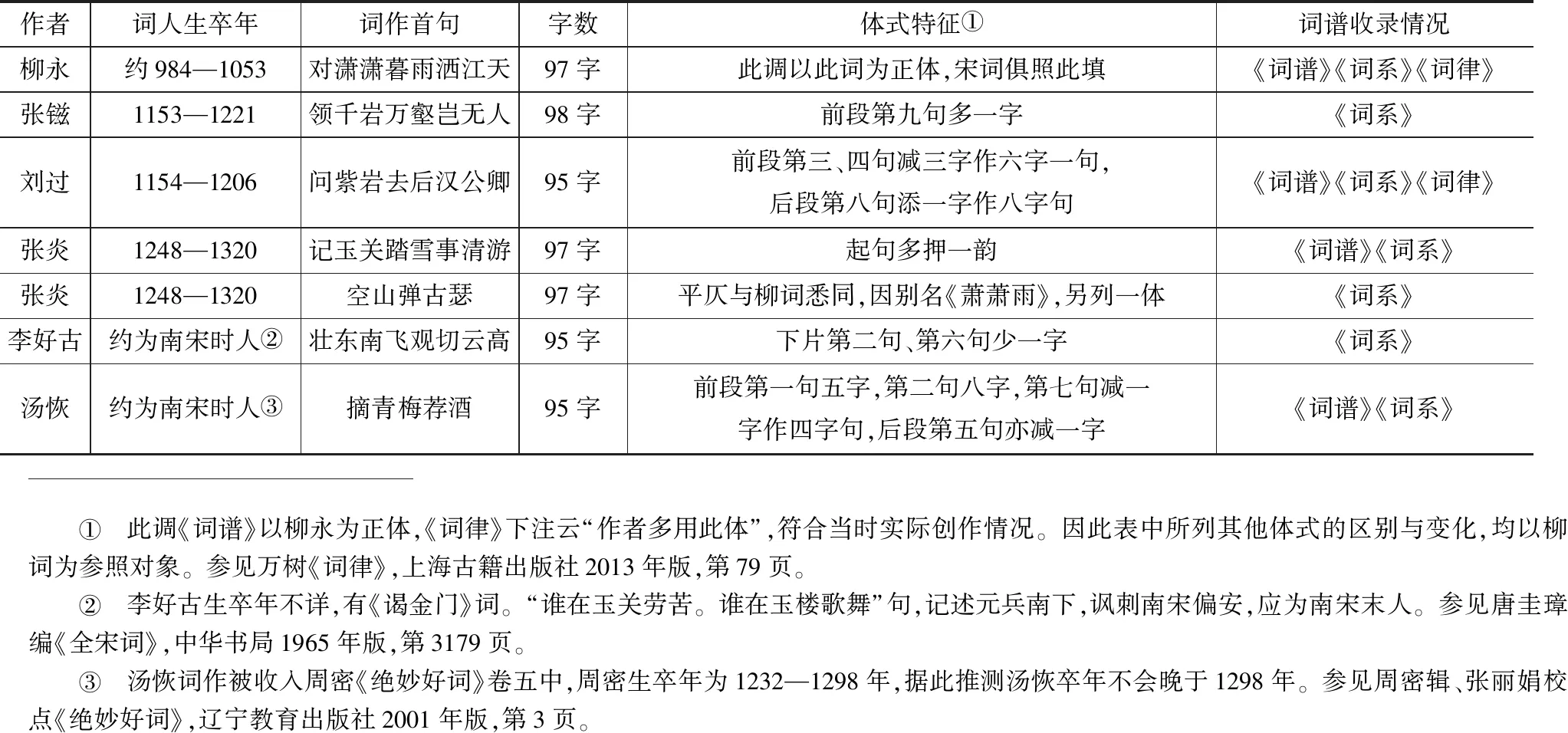

由于编撰者、编撰时间、所见材料的不同,清代三种词谱所收《八声甘州》的体式各有不同,分体标准也在不断地细化和完备。其中《词系》收体数量最多,达11体;《钦定词谱》次之,共7体;《词律》最少,仅收录了3体。

现将各谱所收的体式及其特征汇总列表,为了更清晰地展示词体的演变过程,大致按词人的生卒年顺序排列如下(见表2):

表2 各谱所收《八声甘州》的体式及其特征汇总表

续表

按时间先后可见,柳永在首创《八声甘州》后,在北宋时期反响寥寥,当时创作本身不多,也未有任何新体出现。北宋时期的创作者,如苏轼“有情风万里卷潮来”一词,完全与柳词格式相同,平仄上无一字出律,极为规范。

直到南宋中后期开始,方才有各种体式出现。虽然各词谱所记载的词作无法得到确切的编年,但根据生卒年推测,张镃、刘过出生时,距离靖康之变已过去了二三十年。这些作者作词的时间,最早也要到南宋中期左右。此外,宋末元初的词人也不在少数。其时距离柳永创调的时间已经较远,南宋的音乐也有所流失,关于《八声甘州》的写作,很可能发生了一些变化。

《八声甘州》上下片各九句,四平韵,所用句式较为丰富,从四字句到八字句都有涉及,且长短句式错落分布,和谐有致。从最初创调的柳词来看,《八声甘州》在形式上有明显的词体特色,许多句法与停顿都与诗歌相异,呈现了“词”这一文体的音乐美感。最为典型的例子,是律诗通常以五七言句为主,而《八声甘州》中涉及的所有五字句、七字句皆不是诗歌句法。如“渐霜风凄紧”“望故乡渺渺”二句都是上一下四的停顿,由去声字总领全句,与律诗“上二下三”的结构不同。而下片两个七字句“想佳人、妆楼长望”“争知我、倚阑干处”则都使用了上三下四的句法,《词谱》称之为“折腰句”。相较于七言句的浑融,“折腰句”读来更有曲折顿挫之感。龙榆生先生对这一句法大加赞赏:“上三下四的特殊句式,挺接一个上三下五的特殊句式,作出回眸却顾的态势,到此千回百折,跌宕生姿。”《词谱》特别指出,宋词俱遵照了这一句法填词,仅个别作者例外。此后产生的别体,也几乎均以柳词为典范。

而南宋时期产生的新体,对柳永的范式主要有几个方面的改动。其一,表现在上片起句处。柳永“对潇潇暮雨洒江天,一番洗清秋”,原为八、五字停顿。而张炎“空山弹古瑟”一首,将两句字数互换,改为五、八停顿,又改词名为《萧萧雨》。《词系》专门收为一体,可视为这类词作的代表。类似的还有郑子玉、汤恢二体,均以五字句为先。《全宋词》中此类作品共达几十首之多。

改动以后,首句的领字结构便发生了变化。柳永词中,领字的使用原本是一大特色,上下片共出现了五个领字句,且以去声字为佳,因去声激越,方振得起。后来大部分词人即使将首句改为五字,也仍然保留了领字的用法,使其读来有曲折顿挫之美,如吴文英“渺空烟四远”“步晴霞倒影”“记行云梦影”三首;叶梦得“又新正过了”“问浮家泛宅”“寄知还倦鸟”三首等,起句都作“上一下四”句法。然而,也有不少词人直接将此句变为五言律句,如陈允平“放船杨柳下”、张炎“隔花窥半面”等,此时的首字便不再必须是仄声领字,也有少数人已经改用平声,如陈允平“帘垂鸱尾阁”、赵希迈“寒云飞万里”、张炎“空山弹古瑟”,但在《全宋词》中仅属个例。

在下片中,也呈现出同样情况,一些词人会以平声作为领字。如下片第二句,刘克庄“今随阳避地”;下片第六句,王质“疑是彼、八公草木”、邓剡“青青鬓、尽堪图画”、刘将孙“春还是、多情多恨”、吕胜己“携老稚、团栾百口”、张炎“都休问、北来南去”、王奕“青山冢、知几番风雨”;下片第七句,刘克庄“登望乡台了又登楼”等,都与柳词相异。

其二,柳永《八声甘州》首韵的最后五字 “一番洗清秋”为“仄平仄平平”,本是一个拗句。但后人创作时,往往会将其改为顺句。《钦定词谱》里所载的汤恢“犹怯苎萝衣”、郑子玉“河畔扼轻轮”、张炎“洗耳复谁听”三体,都改作顺句,可见其普遍性。《全宋词》里,这类作品也不在少数,如王之道“兴废古犹今”、王质“赤壁半帆风”、冯去非“载月过长桥”、叶梦得“消息几时来”等。据逐字统计,“番”字(即首韵第十字),宋代有49.59%人用平,而超过半数的人改作仄声,顺句的数量甚至比拗句更多。

在传播过程中,随着词调的音乐性逐渐淡化,词人也往往会受诗律影响,将原本合乐的拗句加以变动。在谱式中,“番”字下注“应平可仄”,就是后人改变音律的证明。此外从表格中可见,在改动平仄的情况下,大部分词人更倾向于将此句第二字改为仄声。但还有个别词人会将第四字改平为仄,同样组成律句:如“翩翻万里来”,是较少见的改拗为顺作法。

其三,起句多押一韵,以张炎“记玉关踏雪事清游”一体为代表。宋代与张炎此词相同的,还有六首词作,分别是:张炎“见梅花斜倚竹篱边”、邓剡“笑钗符恰正带宜男”、 吴泳“又一番泸水出牂牁”、吴潜“任渠侬造物自儿嬉”、 刘辰翁“甚花间儿女笑盈盈”、赵文“是去年春草又凄凄”。 不过,张炎虽有此体,但词人并未将起句押韵刻意作为填词的规范,张炎共存有13首《八声甘州》,其中仅有2首多押一韵。在两宋时期的作品中,也仍以起句不押韵为创作的主流。

通过对《全宋词》的标注与统计,虽然还有几处与《词谱》不一致的现象,但均是个别词人所造成,不具有普遍性;换句话说,词谱制谱者已经忽略了这些个别现象,取大部分词作互校,归纳出共同性。综合来看,《八声甘州》在两宋时期的平仄与句法,都是以柳永为规范而继承与发展的。尽管有少数取消领字、改拗为顺,以及将领字改为平声的现象,但绝大部分词人的创作都未偏离柳词原作。尤其是对于下片两个七字折腰句的运用,也出奇统一,仅有王质“浥浥小桥红浪湿”一句变为七言律句,其余都作上三下四停顿,可见柳永此词十分具有代表性。

《八声甘州》除了柳永以外的体式,虽在字数、句式上稍有不同,但增减不超过3字,仅有少量添字、减字现象,基本均匀分散在上、下片各句中,未见明显规律。《词谱》于每体之下皆注明“此与柳词同”,可见这些变体和柳永相比,没有太多新创的成分。柳永的创调特色,在宋代词作中得到了很好的保留。不仅句式相合,就连平仄上的出入也不多见。这对于一个较为热门的词调来说,是十分难得的。

从后世影响而言,也以柳词传播最为广泛。通过考察《全宋词》中所有的《八声甘州》作品,后来的创作者主要使用的都是柳永的格式。宋代写作《八声甘州》的59位词人中,有45位都使用过柳永的体式。在124首《八声甘州》作品里,有96首与柳永正体相合,占据了77.42%的比例。这些词作在体式、平仄上都呈现出较高程度的统一,证明了该调的体式从最初就已较为固定,柳永的创调意义和影响是非常深远的。

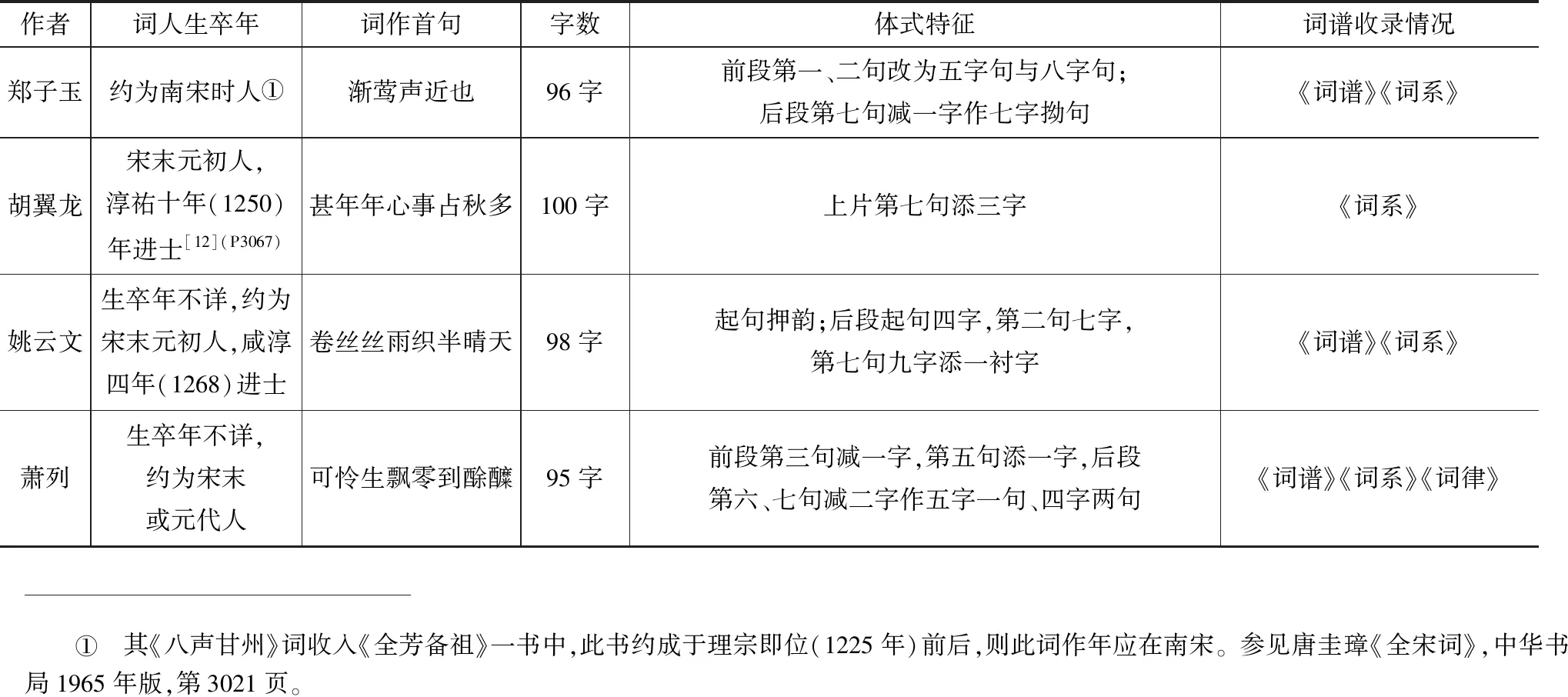

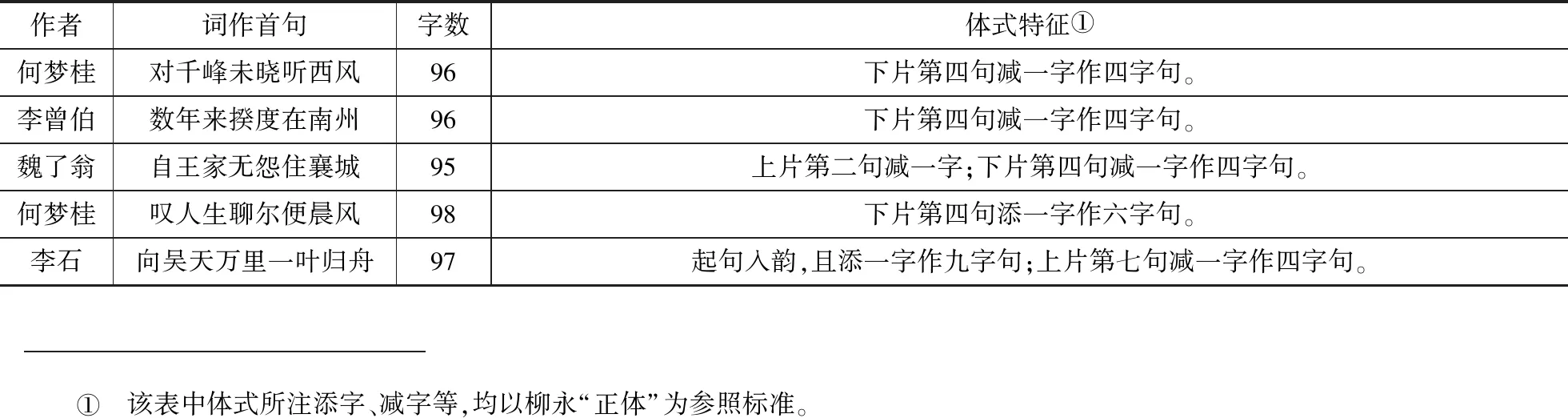

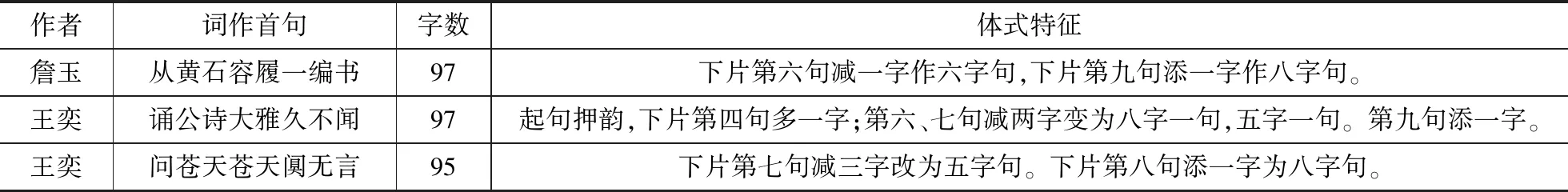

除柳永外,被使用较多的主要是张炎“记玉关踏雪事清游”、郑子玉“渐莺声近也”两体,但词作数量都不足十首,不具有普遍性。除了上述体式之外,《全宋词》中另有一些作品与柳永体式小异,亦与词谱各体有别,共有8首,现也做出统计(见表3):

表3 《全宋词》中与柳永体式有异的《八声甘州》词作

续表

结合词谱收录及上述补充的体式可以发现,下片第四、六、七句的变动相对较为集中,但各体情况不一:涉及下片第四句变化者共4体,其中2体添一字,2体减一字;涉及下片第6、7句变化者共5体,其中2体于下片六、七句减两字;1体于下片第七句减3字,1体于下片第7句加3字;1体于下片第六句减一字。而考察柳永原词,这一位置的句式主要是上一下四的五字句,及上三下四的七字句,都是与律诗句法差异较大的词句。而变化以后的句式则更为工整,如何梦桂词“百年心事”、魏了翁“中兴规画”二句去除了五字句中的领字;王奕词改动后的两个五字句“天地付浮沤”“雷霆走精神”都是更接近诗句的上二下三停顿。同样的,下片第8句的七字折腰句也存在类似的情况,有2体都将其改为了八字句,这些变化在一定程度上可能是受到诗律的影响。

此外,凡涉及多句之间字数、句读变化之处,这些体式仍然保留了柳词原有的韵位,没有过大的改变。从词谱及宋代词作来看,虽然反映出《八声甘州》有较多体式,但对于同一词调,一韵之间的字句、句读原本就可以稍加调整,而不影响词作整体的音乐性,属于正常情况。清代词谱在发展过程中,对词体的分类已经不断细化。现代资料的齐备,又使得更多体式的总结与发现成为可能。但在词谱研究过程中,也不宜过于强调体式之间的区别。任二北先生就曾指出词谱分体过琐碎的问题:“失之铺张,多一字为一体,少一字为又一体,殊觉无谓。”因此,本文所列体式仅备参考,对于《八声甘州》的影响,仍然应当主要聚焦于柳永的正体,其不仅代表了词调的首创意义,也是宋代实际创作中所依据的最主要的范本。

三 《八声甘州》的用韵特色

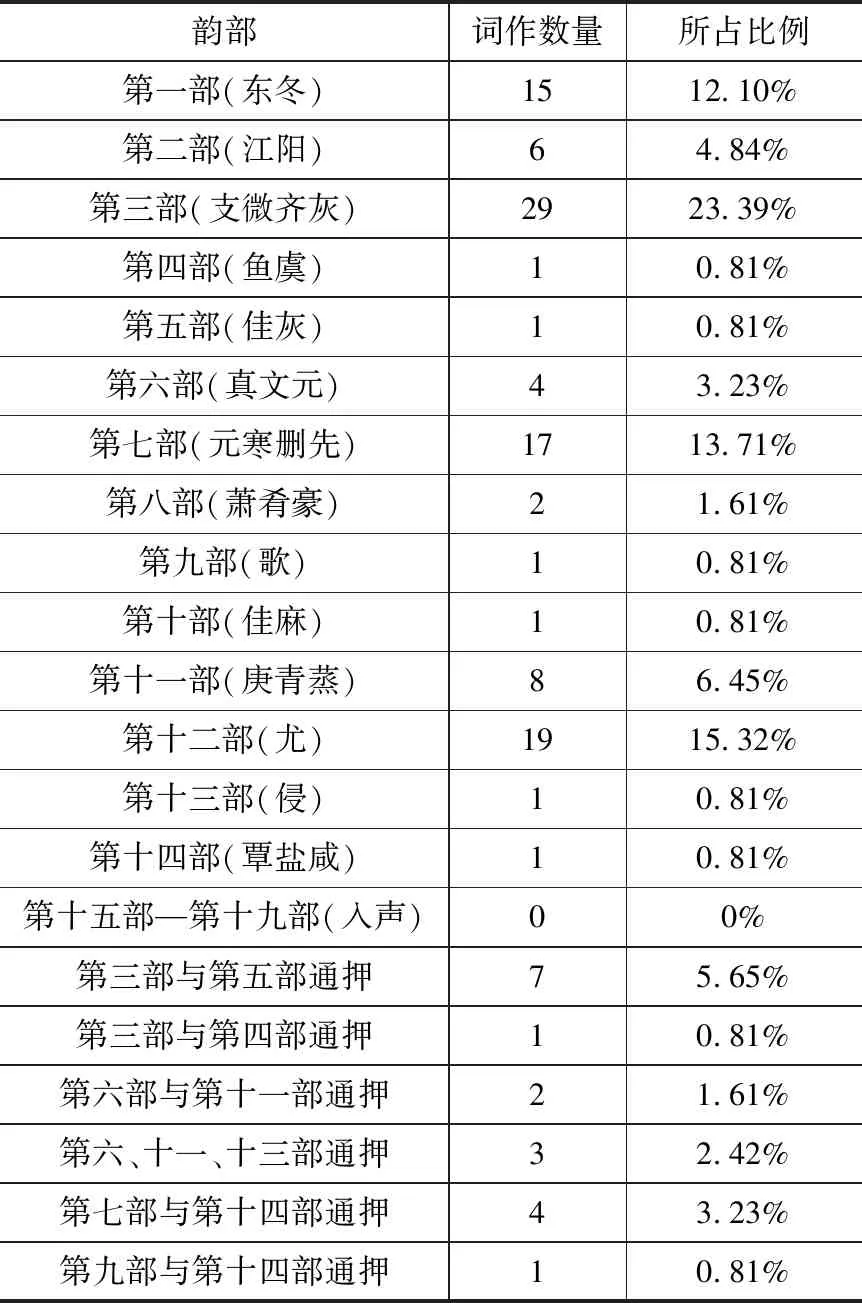

戈载《词林正韵·发凡》云:“古无词韵,古人之词,即词韵也。”唐宋时期,对于词韵并没有专门的著述,在押韵上多从诗韵而来,有时也间杂方音。直至明清时期对宋词的用韵重新做了归纳,方才形诸规范。本文对于《八声甘州》用韵的考察,主要参考《词林正韵》所分十九韵部,对词作用韵情况进行逐一统计,其间也发现了不少韵部通押的现象。现将各韵部的使用频率列表如下:

表4 宋词中《八声甘州》用韵情况统计

《八声甘州》是一个平韵词调。从表4可见,宋代词人在选择韵部时,使用最多的是第三部(支微齐灰)韵,其次是第七部(元寒删先)、第十二部(尤)以及第一部(东冬)。这与词调的声情特色有着密不可分的关联。选韵应与词调所表达的感情适宜,方能相称。如《满江红》宜用激越的入声韵;《六州歌头》宜用开阔洪亮的东洪韵等。不同韵部由于发音的差异,给人带来的感受也各不相同。王骥德《曲律》云:“如东、洪、江、阳、皆、来、萧、豪之响,歌、戈、家、麻之和,韵之最美听者。寒、山、桓、欢、先、天之雅,庚、青之清,尤、侯之幽次之。齐、微之弱,鱼、模之混,真、文之缓,车、遮之用,杂入声又次之。支、思之萎而不振,读之令人不爽。”这段话大抵概括出了各韵部的特征,而《八声甘州》所涉及较多的韵部,既有较为开阔的东洪韵,也有靡弱的支思韵。除了词调本身的情感特征有所变化外,名家作品的效应也是重要的考虑因素。

柳永的《八声甘州》最初用以表达羁旅愁思,声情上原本偏于悲凉凄婉,但由于全词以平声韵作结,又增添了几分悠扬之美,使哀情的表达变得更为舒缓。柳永所使用的第十二部尤韵,也广泛为后人所接受。在与柳永同韵的词作里,有不少在内容上直接受到柳永影响,如吕胜己“自秋来、多病意无聊,不作渭山游”;张炎“折芦花赠远,零落一身秋”“ 醉招黄鹤,一啸清秋”等词,同样以描写秋日景色为主。李曾伯“对风声策策,浪涛衮衮,又是新秋”,李石“君知否,家山梦寐,浑胜瀛洲”,张镃“念几番清梦,常是故乡留”,刘克庄“与西川流寓,彼此各淹留。未得云中消息,登望乡台了又登楼”,朱雍“人在东风伫立,悄悄独凝眸”等词句,或表达羁旅之愁,或抒写故乡之思,或遥寄佳人思念,皆能与柳永原词的主题相合,声情相近。尤韵既不似江阳等开口音过于洪亮;又不如支微等齐齿音过于低沉,而呈现出较为中和的婉约清幽之美,与该调声情相符。在创调者柳永使用后,也自然成了宋代词人们所乐于选择的韵部。

第三部(支微齐灰)韵,是《八声甘州》一调中使用最多的一个韵部,若加上第三部(支微齐灰)与第五部(佳灰)通押的情况,则几乎占了总体的30%。最早使用这一韵部的词人应为苏轼,同样具有一定的名篇效应。“有情风万里卷潮来”一词作于元祐六年,是苏轼“叹其久居于杭州,未蒙内召”的失意之作,其中末句“西州路,不应回首,为我沾衣”曾被人以为是不详的谶语。全词表达的是与参寥子的别离之情,虽然语言上不乏豪迈之气,但选用了音声低沉的第三部韵,情感上也较为低迷。后来苏门词人也有次韵的作品,如晁补之“谓东坡未老赋归来”,其他使用这一韵部的词人,也往往在词中显示出悲凉之叹、古今之慨,如:叶梦得“君休笑,此生心事,老更沉迷”,程垓“总使梁园赋在,奈长卿、老去亦何为”,汪莘“问亭台在否,花木应非”,李曾伯“甚矣吾衰矣,将老东篱”等。第三部、第五部通押的词作,也显示出相似的声情,如:张元干“看尽人情物态,冷眼只堪咍”“通宵无寐,斜月低回”,可以看出,韵部的选择与表达的情感十分配合,而以苏轼为首的名家作品,也为《八声甘州》的主题和声情带来了拓展。

选用第七部(元寒删先)韵的词人也有一定的数量,通过对词人的作品及生卒年的考察,这些作品中最具有代表性的是辛弃疾“故将军饮罢夜归来”一首,该词描写沙场战事,壮怀激烈。相对而言,北宋时期使用第七部(元寒删先)韵的词人较少,仅晁补之有一词。而在辛弃疾的创作后,则出现了不少以第七部韵写作《八声甘州》的词人,这其中既有辛派词人的推动,如刘过“问紫岩去后汉公卿”等;也有一些追随辛弃疾的词人,如南宋晚期李曾伯立下“愿学稼轩翁”之语,而其《八声甘州》作品中使用了第七部(元寒删先)韵的多达7首,另有一首以第七部(元寒删先)与第十四部(覃盐咸)通押,共计8首。诸如“记当年、虏压顺昌城,直欲付靴尖”“休说参军往事”“愿天驱、五丁壮士,挽岷峨、生意与春还”等语,都有直承辛词之气魄。当然,也有一些其他题材声情的作品,但整体上以辛弃疾的影响最为明显,战争主题的融入,为《八声甘州》增添了一份豪迈的色彩。

其余词人较为偏好的韵部还有第一部(东冬)韵,其创作情况相对分散,既有以吴文英、周密为代表的婉约词作,也有一些风格豪放的作品。由于声韵的特点,往往呈现出明朗开阔的意境:黄裳“指烟霞去,多在江东”;刘将孙“宇宙此山此日,今夕几人同”;林实之“鸣榔晚,一声长啸,相送冥鸿”。即使是纤巧柔婉的作品,也更显悠长之致。这类韵部的使用,加上《八声甘州》本身的韵位分布十分和谐平均,基本为隔句押韵,节奏不急不缓,使得词调在表达情感上整体呈现出和缓悠远的特色。

除此以外,多个韵部通押的现象也值得关注,第三部(支微齐灰)与第五部(佳灰),第六部(真文元)、第十一部(庚青蒸)与第十三部(侵),第七部(元寒删先)与第十四部(覃盐咸)之间的通用都较为常见。通过对词调的标注与考察,这并非《八声甘州》一调所独有的特征,《木兰花慢》《永遇乐》也同样呈现出较多的通押情况,应是宋代普遍的做法。《中原音韵提要》云:“唐无词韵,凡词韵与诗皆同……间或参以方音,但取歌者顺吻,听者悦耳而已矣。”可见当时词韵并没有十分严格的规范,而后人在总结时,也不能尽括宋代所有的情况。前人对韵部的合并已有过相关的论述,王力先生在《汉语诗律学》中曾举李煜《浪淘沙·往事只堪哀》为例,指出词中使用的第五部(灰)韵字,“其实在《广韵》是咍韵字。灰合口,咍开口。《词韵》以合口的灰归支微,开口的咍归佳。但灰咍在诗韵中本相通。故《词韵》仍可相通”。这也就解释了第三、五部通押的原因。

以叶梦得“又新正过了”一词为例,所用韵字为“来”“回”“开”“梅”“栽”“杯”“催”“台”。在平水韵中,这些字同属于“灰”韵。而词林正韵将诗歌中本属一部的“灰”韵拆分为了不同的韵部:“来”“开”“栽”“台”四字属于第五部(灰)韵;而“回”“梅”“杯“催”则属于第三部(灰)韵。这是由诗韵到词韵分化的结果。其他在词韵中显示第三、五部通押的词作,也仅有将第三部(灰)与第五部(灰)相混,而没有将第三部的其他韵字(支微齐)与第五部相混的情况,可见主要是受到诗韵的影响。

其次,语音流变或方音影响也是韵部通叶的重要原因之一。王力先生指出,“在宋代,一般说起来,-n,-ng,-m三个系统仍旧是分明的。……直到现在,北方官话还能保存-n、-ng的分别。不过,词人既可纯任天籁,就不免为方音所影响。当时有些方音确已分不清楚-n、-ng、-m的系统了,所以它们不能不混用了。”第六部(真文元)、第十一部(庚青蒸)、第十三部(侵)的通叶就属于此种情况。不仅三部之间相混,两两之间的通押也十分常见。如张炎“倚危楼一笛翠屏空”一词,全词韵字为“心”“云”“阴”“泠”“今”“情”“人”“深”,三个韵部都有涉及。刘辰翁“甚花间儿女笑盈盈”将第六部与第十一部通押。在其他词调中,也不乏第六部与第十三部、第十一部与第十三部彼此通转的例子。即使是宋代以精通音律著称的词人,如吴文英、张炎等,也并未严格区分韵部。张炎13首《八声甘州》中,有3首第六部、第十一部、第十三部通押的作品,1首第七部与第十四部通押的作品。第七部(元寒删先)与第十四部(覃盐咸)的情况与之相似,也是由于语音相近而多有混同。仍以张炎词为例,“过千岩万壑古蓬莱”一首,第十四部(覃)韵的“南”字与第七部(删)韵的“山”字,在今读中也是非常相似的,甚至不同韵部的“山”“南”比同一韵部的“山”“年”读来更为接近。王力先生即认为“寒覃相通,比之寒先相通更为和谐,假使韵尾-m已变为-n的话”,肯定了语音变化的可能性。

综上所述,《八声甘州》在两宋时期的创作,以柳永的影响最为明显。根据各词谱的收录,以及《全宋词》的实际创作情况,柳词以外的“别体”虽有20余种,但细观其句式平仄,实则都与柳词区别不大。尤其是“上一下四”的五字折腰句、“上三下四”的七字折腰句,以及其他长句或领字的处理,都为后人所广泛接受。从百余首的词作基数来看,平仄与词谱不合的情况并不多见,以平声领起全句的例子亦是寥寥,这证明了柳永的范式是十分成功的。而该词调的韵部选择,除了取决于词调本身的声情特点、名作效应以外,其中通押的情况也是宋词里普遍存在的,并不局限于《八声甘州》一调。这证明了清代《词林正韵》的分部与宋代实际仍有一定的差异。正如清代郑文焯所言:“两宋词家无专韵之谱,多以唐韵同用之例为之,不得以后人之韵苛求古人。”在研究宋代词韵时,也应当注意“但取古谐,不以部别”的原则,客观地看待宋词的押韵情况。