祢衡《鹦鹉赋》在赋体文学中的演绎

薛芸秀

(南京大学 文学院,江苏 南京 210023 )

祢衡(173—198)《鹦鹉赋》乃咏鸟之杰作,被《文选》收录后更加名重于世。祢赋之所以被后世爱重,不只在于它的体物之精,更在于它的寓托之深,南宋洪迈称祢赋“专以自况,一篇之中,三致意焉”,元祝尧亦谓其“比而赋也,其中兼含风兴之义,虚以物为比,而寓其羁栖流落、无聊不平之情,读之可为长欷”。可见,咏物抒情和托物言志是祢赋的突出特点。一个值得注意的现象是,自祢衡写作《鹦鹉赋》之后,紧接着便出现了一个赋咏鹦鹉的高潮,与他同时代的赋家中就有五位。统计汉末至明清,共有七十余位赋家创作了八十余首同类赋。如此庞大的创作队伍和数量,会使人忍不住思考后来的赋家对于祢衡及祢赋的态度,以及他们如何在祢赋的基础上进行开拓和创新,是否形成别具一格的局面;而经由历代赋家共同和反复书写的鹦鹉,又会呈现出怎样的文化形象。如斯种种,无不引人入胜。

一 祢赋创作本事及历代“鹦鹉赋”概览

据《后汉书·祢衡传》记载,祢衡“少有才辩,而尚气刚傲,好矫时慢物”,视曹室重臣陈群、司马朗为“屠沽儿”,诮荀彧“可借面吊丧”、赵稚长“可使监厨请客”,只对孔融和杨修稍露青眼。孔融亦爱祢衡之才,将他举荐给曹操。然衡恃才傲物,三番两次触犯曹操,操不能容,便将他遣送至荆州刘表处,后来他又侮慢刘表,于是再被转送到江夏黄祖那里,幸而黄祖之子黄射对其较为友善。

祢衡《鹦鹉赋》就是在黄射的宴会上为之娱宾而作的。序云:“时黄祖太子射宾客大会,有献鹦鹉者,举酒于衡前曰:‘祢处士,今日无用娱宾,窃以此鸟自远而至,明慧聪善,羽族之可贵,愿先生为之赋,使四坐咸共荣观,不亦可乎?’衡因为赋,笔不停缀,文不加点。”赋虽是吟咏鹦鹉,却处处可见作者自己的身影。如赋中称赞鹦鹉的高贵品质可“配鸾皇而等美,焉比德于众禽”,即与他自许的才能暗合;悲叹鹦鹉从西域到中原的“流飘万里,崎岖重阻,逾岷越障,载罹寒暑”,恰如他在曹操、刘表和黄祖之间被辗转遣送的坎坷经历;尤其是刻画笼中鹦鹉的凄凉景况——“顾六翮之残毁,虽奋迅其焉如?心怀归而弗果,徒怨毒于一隅”,宛如其现实处境的真实写照;而当鹦鹉思飞不得时便转寄希望于主人的恩宠——“恃隆恩于既往,庶弥久而不渝”,又何尝不是他自己的软弱无助和无可奈何。祢衡正是借鹦鹉比况自己,在咏鸟的同时将自身的坎坷际遇融入其中,表达出渴望自由却又不得不寄人篱下、委曲求全的无奈和矛盾心理。

不幸的是,祢衡终究未能如愿得到君子的长久恩宠,不久便因忤逆黄祖而被杀害,年仅二十六岁。但幸运的是,他的《鹦鹉赋》因辞采华美,寄寓深沉,一经问世便引起了众人的争相效仿。建安五位赋家的《鹦鹉赋》从命意构篇到遣词造句,几乎无一不在模拟祢赋,很可能是同一场合的同题竞作。如曹植《鹦鹉赋》云:

美洲中之令鸟,超众类之殊名。感阳和而振翼,遁太阴以存形。遇旅人之严网,殊六翮而无遗。身挂滞于重緤,孤雌鸣而独归。岂余身之足惜,怜众雏之未飞。分麋躯以润镬,何全济之敢希。蒙含育之厚德,奉君子之光辉。怨身轻而施重,恐往惠之中亏。常戢心以怀惧,虽处安其若危。永哀鸣以报德,庶终来而不疲。

王粲《鹦鹉赋》云:

步笼阿以踯躅,叩众目之希稠。登衡幹以上干,噭哀鸣而舒忧。声嘤嘤以高厉,又憀憀而不休。听乔木之悲风,羡鸣友之相求。日奄蔼以西迈,忽逍遥而既冥。就隅角而敛翼,倦独宿而宛颈。

二人之赋都重在刻画笼中鹦鹉的凄惨和苦闷,与祢赋如出一辙。曹、王等人与祢衡皆处于动荡离乱的时代,他们的感怀大多是相似的,也是当时文人普遍心态的一种反映。

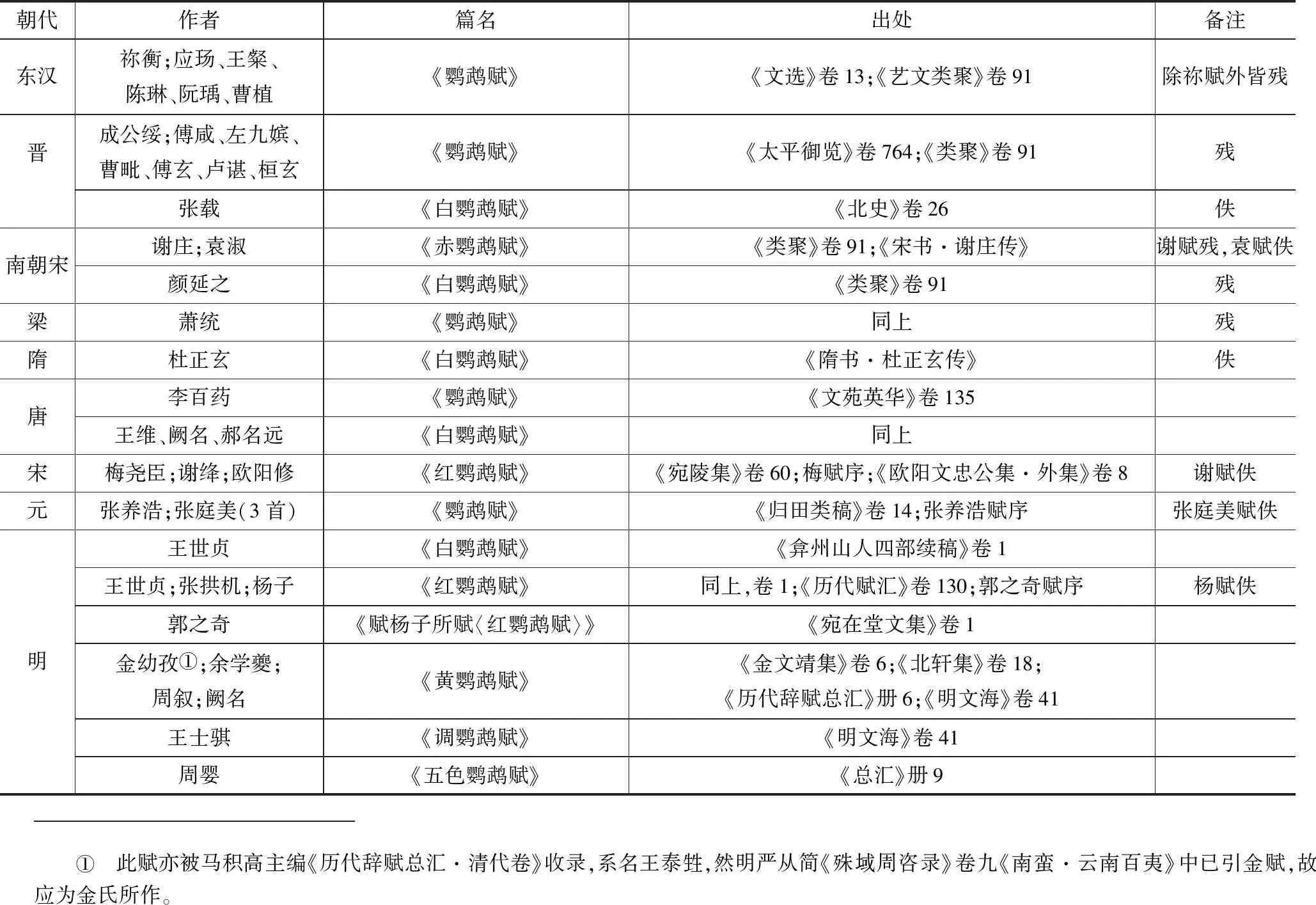

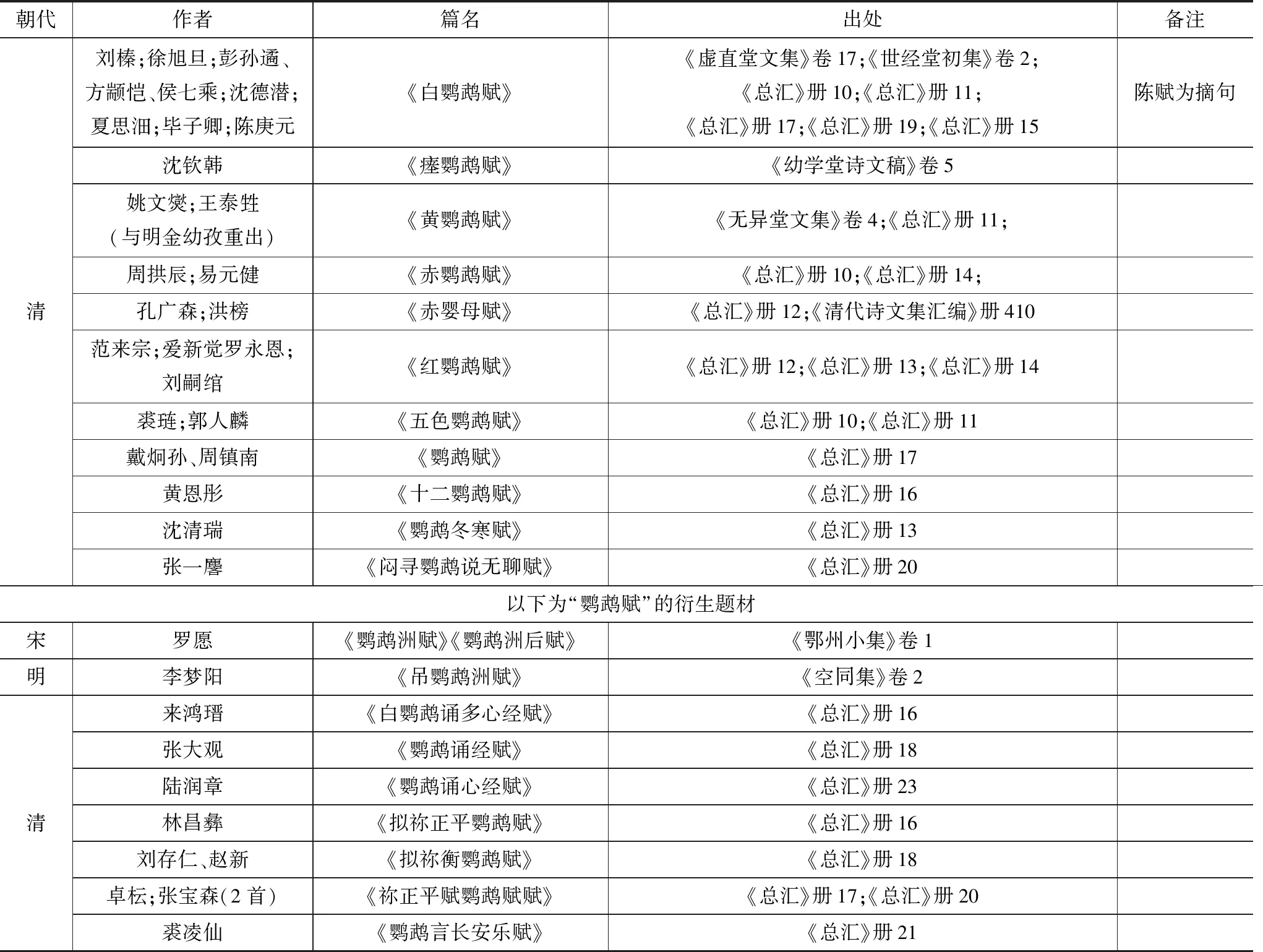

自汉末魏晋而下一直到明清,历代吟咏鹦鹉的赋作不绝如缕,而它们的作者大都也将祢赋视作创作的模本或指南。兹将历代赋咏鹦鹉的作品简列如表1,以便观览:

表1 历代咏鹦鹉的赋作

续表

二 “鹦鹉赋”题材的拓展

不难看出,表1直观呈现了后代“鹦鹉赋”在题材方面的变化,这首先体现在鹦鹉的品种上。根据祢衡描绘,他赋咏的是“绀趾丹嘴,绿衣翠衿”的绿鹦鹉,这个品种早在《山海经》中就有记载:“黄山有鸟焉,其状如鹗。青羽赤啄,人舌能言,名曰鹦鹉。”只是他虽对鹦鹉的外貌色彩作了描绘,但却并未在题目中明示其为绿鹦鹉。

除祢赋外,今存汉末至晋的《鹦鹉赋》尚有十二篇,它们大多也有对鹦鹉外貌的描绘。如:

应玚:“被光耀之鲜羽,流玄黄之华饰。”

陈琳:“抱振鹭之素质,被翠羽之缥精。”

阮瑀:“被坤文之黄色,服离光之朱形。配秋英以离绿,苞天地以耀荣。”

左九嫔:“色则丹喙翠尾,绿翼紫颈。秋敷其色,春耀其荣。”

曹毗:“丹喙含映,缃葩焕翼。森森修尾,蔚蔚红臆。金采员婴于双眸,朱藻烂晖于首侧。”

傅玄:“挥绿翰以运影,启丹嘴以振响。”

桓玄:“红腹赪足,玄颔翠顶。”

从这些描绘来看,陈、傅所咏的应是间杂翠羽或白羽的红嘴绿鹦鹉,与祢衡所咏同类,而应、阮、左、曹、桓所咏的属于五色鹦鹉。据《艺文类聚》卷九一载:“吴时《外国传》曰:扶南东有涨海,海中有洲,出五色鹦鹉,其白者如母鸡。”可见五色鹦鹉在当时也已为人所熟知。这些赋家同祢衡一样,都不曾在题目中标明所咏鹦鹉的种类,只是笼统地冠名为“鹦鹉赋”,这表明当时的人普遍对鹦鹉品种的划分尚未有清晰明确的意识。不过,赋家对鹦鹉外表的体察已透露出对品种留意的消息。

《北史·杜正玄传》记西晋张载曾作《白鹦鹉赋》,这是现知最早在题目中体现鹦鹉种类的赋。白鹦鹉在西汉时就已出现在中国,如《三辅黄图》卷四云:“茂陵富民袁广汉……于北邙山下筑园……养白鹦鹉、紫鸳鸯……”虽然张赋早已亡佚,但它却是后世吟咏各色鹦鹉的滥觞。之后南朝宋谢庄、袁淑有《赤鹦鹉赋应诏》,开始了吟咏红鹦鹉的风尚,后来的赋家也大多会在题目中标明所咏鹦鹉的种类,黄鹦鹉和五色鹦鹉等便都进入了赋题。

后世赋家将绿鹦鹉之外的白、红、黄和五色鹦鹉等做区分并相继介绍进赋史,这不仅扩充了“鹦鹉赋”的题材,也体现了人们对鹦鹉种类认识的日渐明晰化。伴随品种划分而来的是优劣诠次,虽然早在南朝宋颜延之《白鹦鹉赋》中就出现了“虽言禽之末品,妙六气而克生”这样品鉴鹦鹉级别的句子,但直到明清前尚不普遍。明清时期各类鹦鹉齐备华夏,人们对其品种的划分也更为细致。如清黄恩彤就曾作《十二鹦鹉赋》,分别吟咏了十二种鹦鹉,即:大赤、朱冠白、黄冠白、紫翼五色、翠翼五色、红颔五色、黄颔五色、赤喙绿、玄喙绿、桃花鹦鹉、桐花凤和时乐鸟。所以,这时期的赋中更常见对鹦鹉的品评。如明周叙《黄鹦鹉赋》云“岂绿衣翠衿之足称”,“彼皎皎雪衣之素号,班班五色之佳名,并载称于往牒,徒眩异以示矜。讵若此粹然之奇产,足为昭代之嘉祯”,以为绿、白、五色鹦鹉皆不如黄鹦鹉吉瑞;清方颛恺《白鹦鹉赋》云“众皆翠襟而赤羽兮,己独素衣而缟裳,惟孤洁之弗缁兮,胡五色之文章”,高赞白鹦鹉比绿、红、五色鹦鹉纯洁高贵;清范来宗《红鹦鹉赋》云“彼夫绿衣之使,雪衣之娘,扶南五色,陇坻纯黄。孰若朱光璀璨,绛色焜煌”,则又以为绿、白、五色及黄鹦鹉,都不如红鹦鹉之灿然可观。这种品鉴风气实际上导源于祢赋,其云“虽同族于羽毛,固殊智而异心,配鸾皇而等美,焉比德于众禽”,将鹦鹉视作高出其他禽鸟的、可与鸾凰媲美的上品珍禽,后世赋家则将这种思路用在了鹦鹉内部的种类铨品上。

除对鹦鹉种类作细化外,赋家还拈取与祢赋或鹦鹉相关的典故来进行发挥,此可算作是“鹦鹉赋”的衍生题材。如清裘凌仙《鹦鹉言长安乐赋(以“自古有之未详所见”为韵)》即取自祢赋“羡西都之沃壤”及李善注“鹦鹉言长安乐,自古有之,未详所见”,清张宝森、卓枟《祢正平赋鹦鹉赋赋》直接以祢衡作赋之事为书写对象,而清林昌彝、刘存仁、赵新等人则纯粹以模拟祢赋为题。清来鸿瑨《白鹦鹉诵多心经赋》、张大观《鹦鹉诵经赋》及陆润章《鹦鹉诵心经赋》借鹦鹉阐发佛理,皆源自《明皇杂录》中关于鹦鹉的故实。据载:“开元中,岭南献白鹦鹉,养之宫中,岁久,颇聪慧,洞晓言词。上及贵妃皆呼为雪衣女……忽一日,飞上贵妃镜台,语曰:‘雪衣娘昨夜梦为鸷鸟所搏,将尽于此乎?’上使贵妃授以《多心经》,记诵颇精熟,日夜不息,若惧祸难,有所禳者。”

另外,后世传言祢衡作赋的地点是在江夏的一洲上,所以洲因之得名为“鹦鹉洲”,他死后也被埋葬于此,故而鹦鹉洲也成了令后世文人黯然神伤的所在。如唐代大诗人李白就作有《望鹦鹉洲怀祢衡》:“魏帝营八极,蚁观一祢衡。黄祖斗筲人,杀之受恶名。吴江赋《鹦鹉》,落笔超群英。锵锵振金玉,句句欲飞鸣。鸷鹗啄孤凤,千春伤我情。五岳起方寸,隐然讵可平。才高竟何施,寡识冒天刑。至今芳洲上,兰蕙不忍生。”之后,通过吟咏鹦鹉洲进而凭吊祢衡的赋篇也陆续出现,主要有南宋罗愿《鹦鹉洲赋》《鹦鹉洲后赋》、明李梦阳《吊鹦鹉洲赋》和清刘淳《鹦鹉洲赋》。

由此可见,后世“鹦鹉赋”在题材方面的拓展,很大程度上是受到了祢赋及其创作本事的激发。尤其是祢赋珠玉在前,赋家或出于学习或出于竞技,都不得不处在一种强大的影响焦虑下,要想摆脱这种焦虑必须推陈出新,题材上的开掘无疑也是手段之一。但不可否认的是,受客观因素影响,古代的内地赋家对各类鹦鹉的获知也有先后之分,所以表现在题材上也就有前后之别。如绿鹦鹉在《山海经》中就有记载,而黄鹦鹉在北宋时才由边地进献给朝廷,所以今存最早以“黄鹦鹉”为题的赋晚至明代才出现。

三 “鹦鹉赋”思想主题的多元化

元张养浩《鹦鹉赋》序云:“亳州人来云:张庭美赋鹦鹉者三。切惟祢衡之后,一犹难继,矧其三乎?”明王世贞《白鹦鹉赋》序云:“其视正平不能仿佛,视延年、摩诘,或差有致耳。”可见祢赋是后代赋家心中仰慕的经典,也是难以跨越的巅峰。然而他们毕竟又想在学习、模拟的同时有所竞越,于是思想主题上的推陈出新或标新立异,也成了摆脱这种影响焦虑的重要突破口。再加之一些赋家对前人或时人之作颇感不足——如欧阳修觉得梅尧臣、谢绛二人之赋尚有“余弃”,王世贞批评谢庄等人的赋“皆摘其尤而事鲜旁证,味同嚼蜡”,沈德潜认为颜延之和王维的赋“体物有余,而鉴观之意或不足也”——更加助长了此种竞技之风,使得“鹦鹉赋”的思想主题呈现出多元化的特征。

(一)对自由的呐喊

这类“鹦鹉赋”很大程度上是对祢赋思想主题的承袭或呼应,重在通过笼中鹦鹉的凄凉和苦闷来表达对自由的向往。如王粲赋写笼中鹦鹉幽怨难纾,渴望冲破牢笼而与外界鸣友相和;桓玄赋感叹原本出类拔萃的鹦鹉,因不幸遭罗入贡而沦为“翦羽翮以应用,充戏玩于轩屏”的笼中玩物;王维《白鹦鹉赋》云“深笼久闭,乔木长违?傥见借其羽翼,与迁莺而共飞”,既是在写鹦鹉对自由的呐喊,也是在表达自己对山野林泉的钦羡;清毕子卿《白鹦鹉赋》哀叹鹦鹉所遇非时、清白见忌、申诉无由,表达了鹦鹉樊笼不可脱的无奈与悲愤,似在影射人世。与祢赋近似的是,有为数不少的“鹦鹉赋”在呐喊自由的同时亦希冀于主人的恩宠。如曹植赋中的鹦鹉既怀有对妻儿的牵挂,又怀有对主人荣恩的感激和企盼;王世贞《白鹦鹉赋》借笼中鹦鹉表达自己对逍遥闲适生活的向往,但同时又渴望得到朝廷的重用,呈现出矛盾的心态;明周婴《五色鹦鹉赋》写笼中鹦鹉渴望“凌高飚以远扬,目奄浮云而纵体”,但也对主人的恩宠心怀感激。

晋成公绥《鹦鹉赋》序云:“(鹦鹉)小禽也,以其能言解意,故为人所爱。育之以金笼,升之以殿堂,可谓珍之矣,盖乃未得鸟之性也。”鹦鹉被拘束、被囚禁,身处雕笼而心恋山林,自由是它们最大的渴望。多数赋家在承袭祢赋思想主题的同时也结合了自身经历,所以赋中鹦鹉对自由的呐喊才显得那么掷地有声。

(二)对盛世的讴歌

这类“鹦鹉赋”大半没了笼中鹦鹉的凄厉之声。如谢庄赋写赤鹦鹉在宫苑中充分展示自己能言的天赋和轻盈娇美的身姿,几乎将祢赋的凄凉基调一扫而尽;颜延之赋写白鹦鹉“往祕奇于鬼服,来充美于华京”,表达了对其来京效瑞的歌赞;唐李伯药《鹦鹉赋》谓鹦鹉“亘万里之重阻,随四夷而来王”,表现出了大唐帝国威服四夷的气势;唐郝名远《白鹦鹉赋》写鹦鹉效瑞唐室,才华得到施展,遂发出“信能言之见知,接婴谷而同出”的咏叹,借鹦鹉讴歌大唐盛世,以表达对朝廷知人善任的赞扬;明余学夔《黄鹦鹉赋》写由云南进贡而来的鹦鹉在明宫中过着从容优渥的生活,以“呼万岁,献圣寿,饱长年于恩哺,乐生全之畅茂”表达了对帝王的祝祷和感戴;清彭孙遹《白鹦鹉赋》赞美鹦鹉“效瑞于圣皇”,也表达了颂圣的主题。

汉末阮瑀赋的残文中有“秽夷风而弗处,慕圣惠而来徂”,或许即是此类颂圣之作的先声。古人认为鹦鹉“鸣皆太平,天下有道则见”,所以将鹦鹉作为瑞鸟来歌咏的赋家大多生活在太平盛世,自身也鲜有坎坷的经历。加之古代宫苑中的鹦鹉大都是地方或外邦进献给皇室的贡品,所以这类鹦鹉本身就带有献瑞、颂圣的色彩,是王朝国势的彰显。如《宋书·谢庄传》云:“时南平王铄献赤鹦鹉,普诏群臣为赋。”《旧唐书·林邑列传》云:“五年,又献五色鹦鹉。太宗异之,诏太子右庶子李百药为之赋。”所以赋家吟咏这类鹦鹉大半也是为了点缀升平,颂圣称盛自然是题中的应有之意。

(三)对士人出处的权衡

祢赋在刻画鹦鹉遭捕后的心理活动时有云:“嗟禄命之衰薄,奚遭时之险巇?岂言语以阶乱,将不密以致危?”这既是鹦鹉的哀叹,也是祢衡对自己言行的反思。顺着这一思考,应玚在赋中赞美鹦鹉“秋风厉而潜形,苍神发而动翼”,即行藏有时,实际便是在暗喻人事。祢赋中暗含的潜台词引发了后世对鹦鹉聪慧能言到底是福是祸的激烈争论,进而上升到了对士人生存之道的探讨。如唐阙名《白鹦鹉赋》反对“物恶近以招累,理贵远而无凶”的全身远害之道,而认为“善生者,托人以远害;能寿者,辅德以自容”,主张积极干禄;宋梅尧臣《红鹦鹉赋》见羽色殊美的红鹦鹉被锁雕笼,失去了自由和尊严,遂悟出“异不如常,慧不如愚”道理,意在劝诫世人莫要炫才招祸,应抱残守拙,以全天性;元张养浩指责鹦鹉不知言语致祸,本欲借其规劝世人谨言慎行,结果反被鹦鹉说服,以为能言而不言是对天赐才华的辜负;清沈德潜《白鹦鹉赋》也借鹦鹉阐发“大白若辱,大智守默”的全身之道,而来鸿瑨、陆润章和张大观等人则透过佛教的角度,将鹦鹉的饶舌、能言视为祸端,借此阐发佛教诸法虚幻的空观思想,劝导世人学佛悟道,解脱烦恼。

这类“鹦鹉赋”借鸟体道和悟道,其思想源头可追溯到贾谊《服鸟鸟赋》。西晋张华《鹪鹩赋》序云:“言有浅而可以托深,类有微而可以喻大。”鹦鹉能言而遭囚,酷似士人因才而招累,就如同祢衡的“言语阶厉,聪明自误”(张宝森赋)。故而赋家借鹦鹉来体悟人的生存之道,可谓意味深远。

(四)私人化的情感主题

前三类“鹦鹉赋”所书写的对象以为诸侯或帝王所有的宫苑鹦鹉居多,而另有一些“鹦鹉赋”则以吟咏私人鹦鹉为主。如王世贞《红鹦鹉赋》序云:“余赋《白鹦鹉》之再岁,而家仲氏以觐归自江右,则携一红鹦鹉,云左伯张春宇氏所赠者。”后来这只红鹦鹉被邻院焚尸衣烟触死,他便以“佳人含轸于薄命,才士流惜于短年。马嵬之血渍土,江夏之魄施烟”为喻,表达了对爱鸟枉死的惋惜之情。其子王士骐《调鹦鹉赋》序云:“家畜两鹦鹉,一白一绿。一铩其翮,一系其足。绿者雄,白者雌,戏命合之。”写自己因同情家中白、绿二鹦鹉的孤苦,遂为之做媒,岂知“藧为冠而怒发,雪作羽而偏垂”,两不相宜。作者于是借鹦鹉的“悲莫悲于死别,痛莫痛于生离。倘异类之见欺,誓九死而不移”,表达了对美好坚贞爱情的歌赞和向往。清周拱辰《赤鹦鹉赋》序云:“吾郡沈司空宅有赤鹦鹉,予往借观……时予弹鹊无珠,聘鸾少玉,驰然笑别,归益如狂。既而过郡重访,俄闻再嫁。”写自己钟情的赤鹦鹉被他人夺走,以红颜为喻诉两处相思,有求而不得的悲凉之慨,感人肺腑。这类“鹦鹉赋”的情感主题虽不如前三类那样宏大和激烈,但因笔法细腻,感情充沛,往往更能打动人心。

思想主题的多元化,意味着鹦鹉这一微禽被赋予了更多的文化内蕴,使之不再只是祢衡笔下的“笼鸟”意象,还兼有“瑞鸟”、“道鸟”和“爱鸟”等多重意象。而当同一赋篇兼备以上所举两种或两种以上的思想主题时,鹦鹉这一意象所承载着的文化内涵也就显得更为丰富和浓郁。

四 “鹦鹉赋”艺术风格的典重化

祢赋借笼中鹦鹉抒心中块垒,字字句句皆如泣血,咏物抒情和托物言志是其主要的艺术手段,赋风深沉而清丽。汉魏六朝余下的十六篇“鹦鹉赋”皆非完璧,但从其吉光片羽来看,这一时期的作品大体上都以抒情或体物为主。前者如王粲、曹植等人之赋,后者则尤以谢庄《赤鹦鹉赋应诏》为代表:

徒观其柔仪所践,赬藻所挺。华景夕映,容光晦鲜。惠性生昭,和机自晓。审国音于环中,达方声于裔表。及其云移霞峙,霰委雪翻。陆离翬渐,容裔鸿轩。跃林飞岫,焕若轻电。溢烟门,集场圃,晔若夭桃被玉园。至于气淳体净,雾下崖沉。月圆光于绿水,云写影于青林。溯还风而耸翮,霑清露而调音。

赋铺绘赤鹦鹉光鲜明丽的色泽,善拟人声的聪慧,以及在月下蹁跹的曼妙身姿,明艳而不失细腻。此赋亦属对工整,被李调元视为“律赋先声”。

唐代的“鹦鹉赋”在继承中孕育着新变。李百药笔下的鹦鹉虽无凄厉之声,但赋中仍寄托着作者的人格期许和政治抱负;王维赋重在描绘笼中白鹦鹉的质洁和孤傲,抒发对自由的渴望;郝名远则借鹦鹉表白对帝王恩宠的感戴之心。要之,这三人的赋在艺术上仍以咏物抒情和体物言志为主。

阙名《白鹦鹉赋》前半部分也沿袭了咏物抒情的套路,写鹦鹉“感珍念而矜眷,托恩驯以栖息”,但结尾却另辟蹊径转向了议论。鹦鹉因能言而见囚,故有人认为“物恶近以招累,理贵远而无凶,虽遁形以取美,独抱清而不从”,作者对此不以为然,提出了自己所赞成的生存之道:“岂知夫善生者,托人以远害;能寿者,辅德以自容。是以承君子之恩渥,独蒙幸以遭逢者也。”以说理的方式升华了颂圣的主题。此前的“鹦鹉赋”只是偶有一两句似在发论,如祢赋“岂言语以阶乱,将不密以致危”,像阙名赋这样大段的议论尚不曾见。除议论外此赋还开始征引事典,如“蒙正平之翰藻,应司空之宠识”。正平是祢衡的字,他写《鹦鹉赋》时“笔不停缀,文不加点”;司空指西晋张华,《异苑》载:“张华有白鹦鹉。华每出行还,辄说僮仆善恶。后寂无言,华问其故。鸟云:‘见藏瓮中,何由得知?’公复在外,令唤鹦鹉。鹦鹉曰:‘昨夜梦恶,不宜出户。’公犹强之。至庭,为鹯所搏。教其啄鹯脚,仅而获免。”作者在此处连用了两个事典,而此前的“鹦鹉赋”以铺陈白描为主,最多在词汇上化用祢衡等前代赋家,即便是以使事著称的谢庄和颜延之,也很少用典。

出现在唐代“鹦鹉赋”中的这种议论和用典风气,在宋元两代得到了进一步的发扬。梅尧臣《红鹦鹉赋》有感于鹦鹉被囚雕笼,以为“此鸟曾不若斥鷃之翻翻”,遂大发议论,旨在说明“异不如常,慧不如愚”的道理,喻指士人应慎于出处。梅赋引发了友人谢绛的不满,欧阳修《红鹦鹉》序云:“谢公学士复多鹦之才,故能去昆夷之贱,有金闺玉堂之安,饮泉啄实,自足为乐,作赋以反之。”不难推测,谢赋也应重在辩理。欧阳修读完梅、谢二人的赋后,“知世之贤愚出处各有理也。然犹疑夫兹禽之腹中或有未尽者,因拾二赋之余弃也,以代鹦毕其说”。其赋采用鹦鹉答客的形式,借鹦鹉之口讽刺人欲违逆自然本性,颇具批判色彩。张养浩《鹦鹉赋》在序中就表明自己另立宗旨,欲借鹦鹉“以禆世教,以厚民俗,以规多口”,并在赋中大量征引前代谨言慎默和因言致祸的事典作为论证依据。从“吾始以汝为人之亚,今乃知其至痴且拙而蒙也”到“汝苟恣而不戒,旦莫必将复见噬于武氏蒙贵之虫也”,几乎一句一典,多达三十余个。

梅、欧二赋偏重议论,一方面是对前人风气的呼应,另一方面是受到了当时政治文化制度和文学风气的影响。宋代君主崇尚文治,以赋取士时重经世致用,文人遂驰骛于论。同时宋代的古文运动也对整个文坛产生了巨大影响,诗歌领域就出现了“以文字为诗,以才学为诗,以议论为诗”的现象,辞赋领域自然也难以“置身事外”,况且梅、欧二人还是这场运动的发起人和主干将。元赋虽追踪唐赋而以情采为尚,但后期受官方所宣扬的儒教思想的浸渎,渐染理过其辞的弊病,加上戏曲等俗文学的挤压,辞赋创作声色骤衰,故“散曲家张养浩作曲激情奔放,为赋却情味索然”。

明清“鹦鹉赋”有近五十首,其中不乏咏物抒情、议论辩理的佳作,但也有大量作品在炫耀才学的道上越走越远,一味堆砌典故,最终形同类书,味如嚼蜡。如明张拱机《红鹦鹉赋》首段介绍鹦鹉的来历:

乾皋载彼《淮南》,鹗状记于《埤》《雅》。罿中雪女,持斋大士之旁;使者绿衣,赐号玄宗之世。洲草传诸鼓吏,舫题创自西京。秃襟小袖,秦宫调帐底之笙;响板琵琶,蔡相感新州之梦。

清刘榛《白鹦鹉赋》中段对鹦鹉的诘问之辞:

奈何陪猩猩于《曲礼》,辱臊陀于梵书。岂陇客之素质,果变化于黄鱼乎?客有怪而诘之曰:“结辽传乎《唐史》,乾臯著于师旷尔。是耶与非耶?请自供其名状。敏《心经》之授受,挠残博以披猖。悦玉环之姊妹,谄天宝之君王。痛祸乱之莫救,徒问安于上皇耶?抑长舌之阶厉,谗臧获于张华。迨请君而入瓮,又何智之堪夸?唯豪贵之是结,而跻黄太守之堂。岂词赋之能解,而速祢处士之亡乎?”

像这样在赋中的某部分密集用典,是不少明清赋家的通病。更有甚者,清侯七乘《白鹦鹉赋》通篇都在排比典故,用典最为密集。赋中几乎将唐前吟咏鹦鹉的赋家及赋作罗列殆尽,还征引了不少与鹦鹉有关的典故,虽意在歌咏白鹦鹉的纯洁与高贵,但由于用典过于密集,殆同书钞,反而让人难以捕捉到她的风神。

适当用典,不仅能为辞藻增华,还能丰富文章的内蕴,但用典过多也会令文章晦涩难懂,挫伤读者的阅读兴趣,进而减损文章的传播面和影响力。总体来说,清人较前人更喜用典,而且单从赋题上看,清人也更为频繁地将与鹦鹉相关的典故拈来作赋,这些极可能是受到了当时科考制度和学术风气的影响,比如科举试赋制度的复兴和考据学风的盛行。一言以蔽之,汉魏至明清的“鹦鹉赋”在艺术手段上经历了以咏物抒情、托物言志为主,到以议论辩理和用事逞才为主的演变过程,赋风因之而渐趋典重,而文学传统、学术风气和科考制度等因素,都对其造成了相当大的影响。

五 祢赋对其他禽鸟赋的影响

后代赋家大规模地致敬祢赋,除客观原因外也有主观上的共情因素。祢衡生处汉末乱世,怀才不遇,颠沛流离,寄人篱下,二十六岁就死于“斗筲人”之手。他的不幸遭遇极易引起后世文人的同情和悲悯,如卓枟《祢正平赋鹦鹉赋赋》云:“人怀才而崄巇蹈,鸟能言而缯缴撄。两遭羁絷,同误聪明。”也常有人将他和屈原、贾谊相提并论,如张宝森《祢正平赋鹦鹉赋赋》云:“低回乡国,如屈子之托鸩媒;爱惜羽毛,异贾生之作服鸟赋。”与此同时,祢衡的遭遇也给后世文人留下了深刻教训,使不少人对才高招累产生了恐惧和反思,于是提倡韬光养晦、全身远祸、明哲保身、抱朴守拙的处世哲学,梅尧臣、沈德潜等人就是如此。所以透过历代的“鹦鹉赋”,我们也能看出后世对祢衡悲剧的态度和评价。

《文选》卷十三、十四“鸟兽类”在祢赋之后,尚有西晋张华(232—300)《鹪鹩赋》和南朝宋鲍照(约415—466)《舞鹤赋》两篇禽鸟赋。二赋虽非以鹦鹉为吟咏对象,但却明显带有祢赋的痕迹。因此,以这二赋为中心来考察祢赋对其他禽鸟赋的影响,亦颇能见出其在赋体文学中的演绎路径。

张华《鹪鹩赋》序云:

鹪鹩,小鸟也,生于蒿莱之间,长于藩篱之下,翔集寻常之内,而生生之理足矣。色浅体陋,不为人用,形微处卑,物莫之害,繁滋族类,乘居匹游,翩翩然有以自乐也。彼鹫鹗鹍鸿,孔雀翡翠,或凌赤霄之际,或托绝垠之外,翰举足以冲天,觜距足以自卫,然皆负矰婴缴,羽毛入贡。何者?有用于人也。夫言有浅而可以托深,类有微而可以喻大,故赋之云尔。

作者开宗明义地表示对色浅体陋、形微处卑但却逍遥自乐的鹪鹩怀抱欣赏态度,而对羽翼华美、冲汉凌霄但却身被罗网的禽鸟感到惋惜。赋以《庄子·逍遥游》的“鹪鹩巢于深林,不过一枝”为寓,称赞鹪鹩“动翼而逸,投足而安。委命顺理,与物无患”,以及“不怀宝以贾害,不饰表以招累。静守约而不矜,动因循以简易。任自然以为资,无诱慕于世伪”,悲叹“苍鹰鸷而受緤,鹦鹉慧而入笼。屈猛志以服养,块幽絷于九重。变音声以顺旨,思摧翮而为庸”,表现出对道家“无用之用”思想的体认,很明显是对祢赋思想的一种反思,也体现了当时的适性无为之玄学观念。

关于张华创作此赋的背景,《晋书·张华传》云“初未知名,著《鹪鹩赋》以自寄”,李善《文选注》引臧荣绪《晋书》云,张华“为太常博士,转兼中书郎。虽栖处云阁,慨然有感,作《鹪鹩赋》”。然无论何说,作者的体物言志总是统一的,即借鹪鹩的体陋处卑和少欲知足来抒发全身远祸、适性逍遥的美好愿景。遗憾的是,和祢衡以期顺从远害但却事与愿违一样,张华最终也因卷入晋室的王权争斗而沦为政治的牺牲品。清何焯慨叹道:“鹦鹉以才华见羁,鹪鹩以一枝自保,而茂先之祸不减正平,岂亦明于体物而昧于自处欤?”可谓一语道破二人悲剧的共同关键。与祢赋在艺术表现上稍有差异的是,张赋在体物言志的同时增添了更多议论辩理的成分,显示出来自贾谊《服鸟鸟赋》的一些影响。而张赋的艺术手法和对祢赋思想的反思又反过来影响了后代“鹦鹉赋”的创作,这从前文述及的内容中就可明显见出。因此我们不妨认为,后世重在表现对士人出处之权衡一类的“鹦鹉赋”,正是在祢赋和张赋的交互影响下产生的。

鲍照《舞鹤赋》在构篇与命意上皆与祢赋近似。作者视鹤为“仙禽”,赞美它“钟浮旷之藻质,抱清迥之明心”。仙鹤原本在天界过着悠游自在的生活,只因“厌江海而游泽,掩云罗而见羁”,于是“去帝乡之岑寂,归人寰之喧卑。岁峥嵘而愁暮,心惆怅而哀离”。赋中刻画羁縻人间的仙鹤在岁暮时节的落寞景况与祢赋同样触动人心:

于是穷阴杀节,急景凋年。凉沙振野,箕风动天。严严苦雾,皎皎悲泉。冰塞长河,雪满群山。既而氛昏夜歇,景物澄廓。星翻汉回,晓月将落。感寒鸡之早晨,怜霜雁之违漠。临惊风之萧条,对流光之照灼。唳清响于丹墀,舞飞容于金阁。始连轩以凤跄,终宛转而龙跃。踯躅徘徊,振迅腾摧。……烟交雾凝,若无毛质。风去雨还,不可谈悉。既散魂而荡目,迷不知其所之。忽星离而云罢,整神容而自持。仰天居之崇绝,更惆怅以惊思。

作者还对仙鹤的舞姿作了尽态极妍的描绘,然舞姿虽美,却终究不似在仙界之逍遥自在。所以即便是因洁白的羽翼和优美的舞姿而备受凡人的慕重,仙鹤还是发出了“守驯养于千龄,结长悲于万里”的哀叹。

结合鲍照的生平经历,不难看出《舞鹤赋》意在抒发其怀才不遇和羁绊官场的惆怅与压抑。这种情感在他的另一篇《野鹅赋》中演化成更为浓烈的忧生之嗟,被祝尧认为也是“从祢正平《鹦鹉赋》中来”。

据赋序可知《野鹅赋》乃鲍照应临川王世子刘烨之命而作。赋中描绘了野鹅舍离原来水泽之居的欢逸生活而见羁于宫苑之中的孤独和惶遽心理。在王府的林苑中,野鹅虽与众多丽鸟珍禽为伍,却始终觉得与它们不是同类,时常“望征云而延悼,顾委翼而自伤”。它自审不如衔命的青雀和嘉祥的赤雁,于是萌生了“空秽君之园池,徒惭君之稻粱,愿引身而翦迹,抱末志而幽藏”的自卑之念。赋铺绘野鹅在惨淡时节的凄凉光景后,于末尾处直白地表达了其希望隐退全身的心愿:“闻宿世之高贤,泽无微而不均,育草木而明义,爱禽鸟而昭仁,全殒卵而来凤,放乳麑而感麟。虽陋生于万物,若沙漠之一尘,苟全躯而毕命,庶魂报以自申。”

鲍照曾任职于临川王刘义庆(403—444)幕府,义庆死后他为之服丧三月,随后便解职归田,故而丁福林等人认为“《野鹅赋》所流露出来的应即为他解职前特有的复杂心情”。作者以野鹅自比,将临川王府比作束缚自由的樊笼,借野鹅的孤独落寞来抒发自身壮志难酬的悲愁,并希望能够获释隐退、保全性命。与张赋一样,鲍照二赋的思想主题与艺术方式既受到了祢赋的影响,也为后代的“鹦鹉赋”所继承。

祝尧在《古赋辨体》中指出:“凡咏物之赋,须兼比兴之义,则所赋之情不专在物,特借物以见我之情尔。”综观祢衡《鹦鹉赋》、张华《鹪鹩赋》、鲍照《舞鹤赋》及《野鹅赋》,莫不借鸟以言己情,以咏物抒情和托物言志为创作的首要目的。由此也可以看出,祢赋在艺术风格和思想主题上都对其他禽鸟赋产生了重大影响。后代“鹦鹉赋”虽因吟咏对象的关系而以祢赋为主要学习对象,但不可否认它们之中也有不少取法自张赋和鲍赋等其他禽鸟赋。换句话说,祢赋影响了其他禽鸟赋,而它又和其他禽鸟赋一起影响了后来的“鹦鹉赋”,所以祢赋在后世赋体文学中的演绎并非只是单线而行的。

六 结语

在祢衡《鹦鹉赋》之前,贾谊所作《服鸟鸟赋》也颇为后世称颂。然贾赋虽以“服鸟鸟”为题,但实际上并未将之作为主要的吟咏对象,而只是“借物造端”,抒发老庄等祸福、齐生死的达观思想而已,即刘勰所谓“致辨于情理”,不是真正的咏鸟赋。祢衡则使赋题中的鹦鹉成为主要的吟咏对象,并借之以自况,在思想主题和艺术形式上都为后来的“鹦鹉赋”树立了典范,甚至产生了决定性的影响。后代赋家在这种强大的影响焦虑下,竭尽可能地推陈出新,将鹦鹉的各个品种引进赋史,并取与祢衡及祢赋相关的典故和传说入赋,在题材上进行积极拓展;在思想主题上,他们也并不墨守祢赋的向往自由和感恩托命,而是开掘出颂圣称盛、权衡士人出处和表现私人情感等主题,使鹦鹉的文化意蕴得到丰富,形成兼笼鸟、瑞鸟、道鸟和爱鸟等象征意义于一身的文化形象,成为可窥探中国古代文化的一扇窗口。祢衡之后的“鹦鹉赋”作者在咏物抒情和托物言志外,也将议论辩理和使事用典作为主要的艺术手段,使赋篇的风格逐渐呈现出典重化的倾向。此外,祢赋也影响了诸如张华《鹪鹩赋》、鲍照《舞鹤赋》《野鹅赋》在内的其他禽鸟赋的创作技法和思想表达,而后者又反过来与之一起对后代“鹦鹉赋”的创作发挥影响。