城市空中客运体系的设计构想

曹春泉

中航通飞华南飞机工业有限公司

0 引 言

随着中国城市化的进展和经济水平的提高,现有的城市交通运输体系与人民的出行需求之间出现了较大的缺口,交通拥堵阻碍了各级城市经济效率的提升,造成了经济损失和环境污染[1~3]。

根据各项资料的总结,导致城市交通拥堵的原因,主要是:①城市化导致人口的集中;② 经济水平的提高,导致车辆的增加;③人类商业活动时间的一致性,导致在某些固定的时间段出现群体性的相同需求;④ 旧城区的道路设施陈旧;⑤ 停车位不足,导致车辆占道。

为了缓解城市交通拥堵,各级政府在大力发展城市交通道路体系[4]。但就如郭继孚所阐述的“解决交通拥堵的问题不是简单的扩大道路设施供给所能解决的”[5]。各学科领域的专家以及新兴的企业参考发达国家的发展经验,提出了更多可能的解决方案,比如推动公交体系建设[6]、征收拥堵费[7]、错峰出行、限制车辆牌照、发展轨道交通、共享汽车[8]、发展城市空中交通[9~12]等等。在各种讨论和尝试中,发展城市空中交通,在全球获得了较多的关注和资本投入。据《飞行汽车的研究发展与关键技术》统计,全球有两百多家科技创新公司在研发城市空中运输载具——飞行汽车和垂直起降飞行器(Vertical take-off and landing aircraft,VTOL)。

有关飞行汽车和垂直起降飞行器的发展历史、发展现状、发展展望、存在的问题等,很多文献进行了不同程度的阐述[13~16]。近年,国内有两家企业分别在飞行汽车和垂直起降飞行器的产业化方面取得了较大的进展。一是吉利汽车公司下属的太力飞车有限公司,正在推动太力飞车TF-2的产业化(见图1);另一是广州亿航智能技术有限公司,正在推动多旋翼垂直起降飞行器Ehang216(见图2)在国内外开展飞行试验和适航取证工作。

图1 太力飞车TF-2 (来源https://mp.weixin.qq.com)

图2 亿航216( 来源https://www.ehang.com)

已有的大部分文献资料,重点关注交通拥堵的原因、可能的解决途径、城市空中运输载具(后文简称:载具)的发展状态和设计方案以及对公众的影响,很少从整体出发探讨民众和政府对城市空中交通的需求,以及为满足这些需求,需要采取的措施以及带来的额外影响。本文从我国大中型城市居民的交通出行需求出发,提出归属于公共交通的城市空中客运体系设计构想,并简单评估现阶段实现的可行性。

1 城市空中客运体系的需求分析与设想的架构

1.1 需求分析

从我国的实际出发,若采用城市空中交通,一定是为提高绝大多数居民的出行效率,所需的载具数量将会非常多。为了降低载具对地面建筑物、行人的安全影响,降低对乘员的技术要求,降低空域的管理难度,以及从居民的隐私保护考虑,载具必须进行统一监管,城市空中客运体系必然归属于公共交通。从降低社会总成本考虑,城市空中客运体系应实现以下三个目标:

① 在现有的道路宽度限制下,提高交通工具的运行效率。

② 在现有的轨道交通覆盖密度下,提高公共交通覆盖的范围。

③ 由飞行管理中心对载具进行统一管理和飞行控制。

1.2 城市空中客运体系

基于上述需求,提出有以下组成部分的城市空中客运体系:

① 运输载具,运营在整个体系中的交通设备,用于在飞行管理中心的统一控制下将居民运送到规定的位置。

② 飞行管理中心,利用高安全性的控制管理设备对载具进行远程控制,实现载具调配、健康管理、飞行控制、路径规划等工作。

③ 交通枢纽站,以点状分布在城市不同干道上,用于对载具进行存放、能源补充、维护以及居民的换乘。

④ 停靠站,设置在非交通干道上,更加接近居民的生活工作区域,比如社区、学校等,以更密集的点分布在城市各通行区域,在经济可行范围内为居民提供服务。

⑤ 信息传输网络,设置在载具运行路径上,用于在城市复杂的电磁环境下有效的传递飞行管理中心与载具之间的信息。

上述城市空中客运体系的日常运营场景如下:

① 乘客在枢纽站或停靠站,通过智能终端(比如手机)发出搭乘需求,并注明成员数量、行李预估重量、目的地等搭乘信息。

② 飞行管理中心根据乘客提供的信息,开展路径规划、评估所需的载具类型,并调配载具。

③ 乘客进入载具后,载具在飞行管理中心的控制下按照规划的路径运行。飞行管理中心将监控和控制整个城市上空的载具,统一调配载具的运行路线和运行速度,避免可能出现的碰撞和拥堵。

④ 飞行管理中心与载具之间的信息将通过信息传输网络进行交互。

⑤ 乘客到达目的地后,旅程结束。该载具重新进入调配序列。

⑥ 若在运行过程中,载具通过自检测发现其存在设备故障,安全余度不足时,飞行管理中心将控制载具就近停止在停靠站,并调配其他载具供乘客换乘,同时通知应急处理中心进行处理。

⑦ 当载具的能源低于规定值时,应在飞行管理中心的控制下返回就近的枢纽站,进行能源的补充,并在能源补充过程中开展深度的自检测和必要的人工检查。

⑧ 当交通出行需求下降时,无运输任务的载具将停放在枢纽站,减少能源消耗。

2 体系中各组成部分的设计要求

2.1 运输载具的设计要求

前文已论述,采用城市空中客运体系的目的是为了提高全民的出行效率,需要起降跑道的运输载具不管是从实用性还是城市空间的现实考虑,都完全不可行。从欧洲航空安全局(EASA,European Union Aviation Safety Agency)颁布《Special Condition for small-category VTOL aircraft》的行为,以及观察空客公司、波音公司、贝尔公司(Bell)和巴西航空工业公司(Embraer)在各自预研型号的选择,可以确定未来城市空中运行的载具将是垂直起降型式(VTOL)。有关此类载具的详细描述可见张扬军等的《飞行汽车的研究发展与关键技术》。

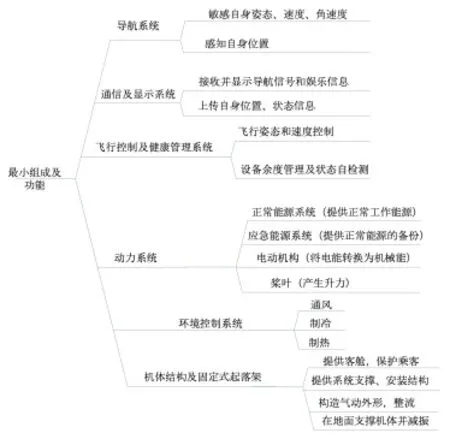

设想中的运输载具是自动驾驶的,具有最小组成及基本功能(见图3)。

图3 运输载具的最小组成及基本功能

结合《Special Condition for smallcategory VTOL aircraft》[17],提出载具的基本技术特征:

① 航程——需要通过大数据分析,确定适合大、中型城市的航程要求,在能源配置与航程需求方面做出优化。

② 低速和低运行高度——适应城市的交通出行需要。

③ 载荷——采用多种配置构型,适用于不同的人群出行要求,如单人、多人等。

④ 排放——满足城市环保排放要求。

⑤ 六性——安全性、可靠性、测试性、维护性、保障性、经济性。

⑥ 抗侧风能力——在七级大风下安全、稳定运行。

⑦ 抗鸟撞能力——在撞击到飞鸟的情况下,保证乘客和载具的安全。

⑧ 坠撞安全——载具发生故障,在撞击到地面时应保证乘客的安全,不发生致命事故。

⑨ 应急能源——在正常能源故障或耗尽后,应能利用应急能源使载具安全地飞行到最近的停靠站/枢纽站。

⑩ 转子包容——对于不同的主动力系统,其要求有所不同。对于采用常规电动机构的载具,主要考虑桨叶整体飞出或者出现破损导致碎片飞出,对载具持续安全飞行和乘客安全的影响。

⑪ 防火——载具使用的燃油或者电池的防火设计考虑。

⑫ 电磁兼容(高强辐射场)——在城市电磁环境下,电气电子设备安全、准确的运行。

⑬ 闪电防护——载具在运行中受到直接雷击和雷电间接效应时应能安全稳定的运行。

本文详细的论述有关安全性目标的要求。结合载具的目标使用频次和EASA提供的《Proposed Means of Compliance with the Special Condition VTOL》,载具应具备的安全性设计要求如下:

① 发生灾难性事故(机毁人亡)的平均概率应低于1×10-6/FH(FH——飞行小时)。

② 不会因为单个故障的发生导致灾难性事故。

根据航空史的统计数据,截止到2010年,全世界运行的航班飞机平均每百万飞行小时发生一次灾难性事故[18]。按航班飞机的安全性设计要求分配假设,由设备本身故障导致的单个灾难性的失效状态发生概率应低于1×10-9/FH。目前这个要求用于航班飞机是商业可行的,即通过设备冗余、比较监控、自检测等手段能够实现且成本可接受;更高的安全性要求将导致成本和设备重量的急剧增加。考虑到载具已经剔除了驾驶员的人为因素影响,通过简化设备和规范化的管理,实际发生灾难性事故的平均概率能降低到1×10-7/FH;该数据值可以通过中国近十年内运营航班飞机的灾难性事故率(4.9×10-8/FH)进行验证[18]。

以北京为例,根据孟昌、庞燕岭在《北京市出租车需求量测算与数量规制》中的描述,北京市在2017年有68 484辆出租车,出租车司机的人均每天工作时间是14小时,有66%的载客率,运送旅客3.94亿人次[19]。若在北京市运营相同数量和时长的载具来替代出租车,按每千万飞行小时发生一次的概率计算,每年发生的灾难性事故约23次;按每次搭乘两名乘客计算,死亡率约为0.005 8每10万人。据统计,2012年辽宁省居民在搭乘公共汽车过程中发生交通事故的死亡率是0.01每10万人,搭乘小汽车发生交通事故的死亡率是0.04每10万人[20]。可以发现,实现上述安全性指标的载具是非常安全的。

2.2 飞行管理中心的设计要求

飞行管理中心用于对载具进行统筹控制,根据居民的出行需求、载具的能源状态和健康状态、交通情况对载具进行飞行指引和目标分配。载具将是飞行管理中心下属的子节点,所有的载具均在规划的飞行路径下运行。在理想的情况下,载具将是交通路线图上的运动点,按飞行管理中心的的要求在指定时间到达指定位置。

飞行管理中心应具备:① 强大的数据处理能力;② 快速的解算频率;③ 高余度的数据解算-监控能力;④ 高带宽的数据网络。

2.3 交通枢纽站的设计要求

交通枢纽站是停放、存储、维护载具,以及集散乘客的场所。交通枢纽站的设立和设计要求有:

① 不同的城市应根据城市的规模设置不同数量的枢纽站。

② 交通枢纽站应靠近大型的交通中心点,如地铁换乘点、县区级公交系统的集散点、机场候机大厅、火车站,便于实现不同交通工具的换乘要求。

③ 交通枢纽站还应靠近商务中心、工业区、大型社区,便于出行的选择。

④ 交通枢纽站应能够同时容纳城市中所有的载具,以避免极端天气,如台风的影响。

⑤ 交通枢纽站应布置有维护人员,对载具进行维护和补充能源,必要时可以进行修理。

⑥ 交通枢纽站应设计成多层或高层建筑,配置无线导引系统引导载具的进站和出站。

2.4 停靠站的设计要求

停靠站服务于在非交通枢纽点的上下乘客。作为公共交通,停靠站的位置在城市中应是固定的,并不会根据乘客的需求在任意位置起飞和着陆。考虑到停靠站不会配置维护人员监督候机乘客,为了保证公众的安全,停靠站应是半封闭的,仅能从空中进出。乘客需要通过验证才能进出地面围栏上的出入口。

2.5 信息传输网络的设计要求

信息传输网络要考虑到高可靠性、高完整性和低延迟。

在单个信号站的信息覆盖范围内,应布置多个信号站。这些信号站间互为备份,同时向传输区域内的载具发送相同的信号,也同时接收载具的反馈信号。单个载具将同时收到多个信号站的信号,在单个信号站故障时,可平滑地进行信号切换。同一区域的信号站将布置在不同的地点,采用不同的电源并配置应急电源,防止因为相同的外部影响同时失效。

信息传输网络的带宽应足够,保证飞行管理中心与载具间信息传输的延迟尽可能低。

2.6 应急管理体系的设计要求

应急管理体系的设计要求就是要能够及时响应,能够在载具的安全裕度降低或者已经出现故障/事故的情况下,及时赶到现场取回载具,并将可能出现的伤者送往医院。

应急管理体系可以根据城市的实际需要配置合适的运输工具,比如更大的载具、卡车、直升机。

3 可行性评估

考虑到目前科学技术日新月异的发展以及个人可获得资料、信息的局限性,本文仅通过目前公开发布的论文和新闻报道,定性地评估城市空中客运体系的可行性。

首先垂直起降飞行器的研发已经日趋成熟,我国亿航公司的亿航216、日本电动直升机公司SkyDrive的SD-03、空客公司的A3Vahana和City Air Bus均在开展试飞工作。远程通信、编队控制和路径规划也属于成熟技术,在2018年中国电信公司就与华为开展了基于5G网络的无人机控制信号传输工作;亿航公司组织过高达1 300余架无人机的编队表演[21]。这些进展表明,城市空中交通体系比以往更接近实际应用。但是仍然存在实际应用的两个难点:

① 续航里程。亿航216的续航里程目前仅有35公里,A3Vahana也仅有100公里;即使按北京市出租车单次服务的平均运营距离9.9公里[19]来考虑,现有的续航里程也是个问题。

② 停放时的占地面积。标准的轿车停车位尺寸是2.5米×5.3米。亿航216的尺寸是5.61米×5.61米;SD-03的尺寸是4米×4米。可见载具需要更大的停放空间。

4 结 语

从空域管理、公众安全、低操作技巧等需求出发,设想的采用受统一管理的无人驾驶垂直起降飞行器的城市空中客运体系将可以实现城市交通的立体化,提升城市效率。目前实现这一体系所需的飞行器设计,远程通信,自动驾驶,路径规划等关键技术均已成熟。若能够提升续航里程和解决交通枢纽站的建设问题,在不远的未来,也许能够看到这种城市空中客运体系的成功应用。