疫情下的上海市公共交通及运行管理思考

张品立,姚瑶

上海城市交通设计院有限公司

0 引 言

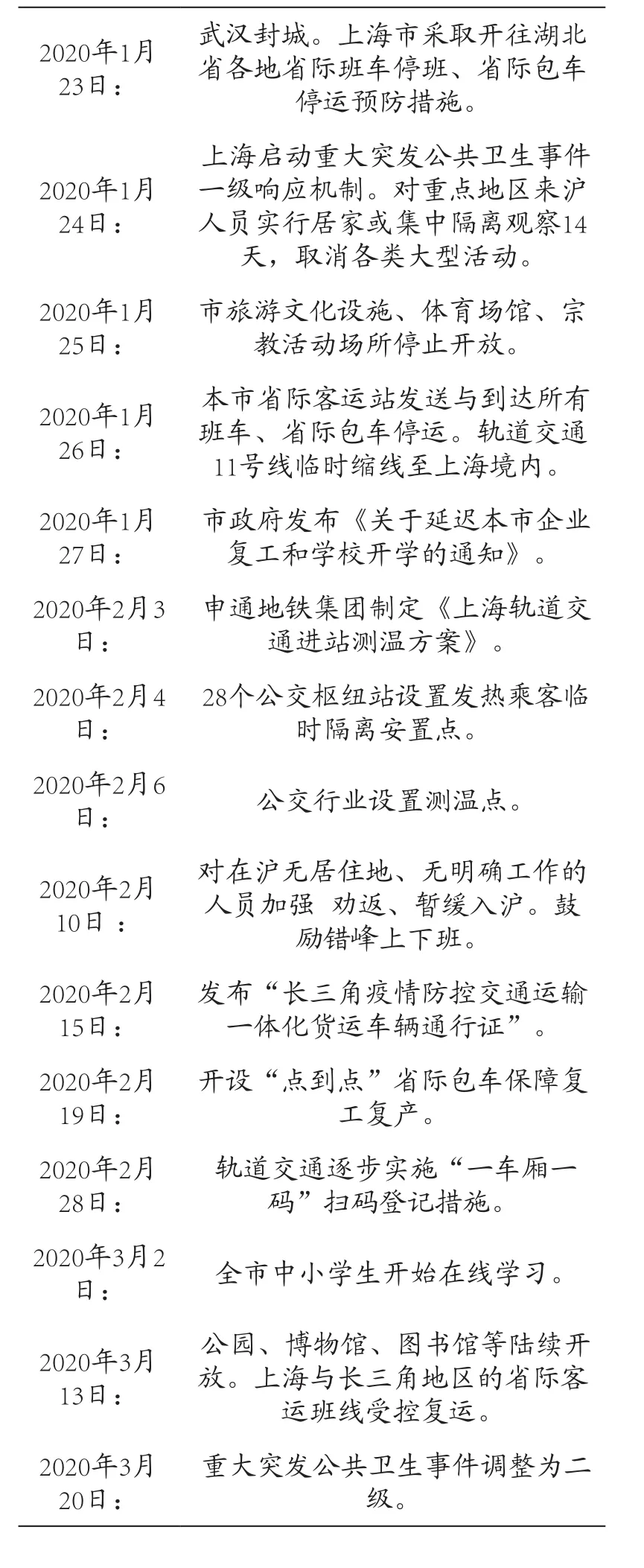

自2019年12月新冠肺炎首次被发现以来,已构成全球大流行。数月内,疫情蔓延至200多个国家与地区,成为全人类共同的危机。2020年1月20日,国家卫健委专家证实,新冠肺炎存在人传人的情况;1月23日除夕前一天,武汉封城;同一时间,上海也开始采取严格的管控措施,停运省际班线、关闭场馆等活动场所、推迟复工复学等。至今,疫情主要经历了2020年1月、2月严格管控时期、3月陆续开始复工复产时期、4月常态化防疫防控时期及全面复工复产复市时期。疫情的爆发及持续对交通出行产生重大影响,可能包括出行需求的快速下降和缓慢回升、交通出行方式的转变,公共应急政策的配套,更多地也引发了人们对于后疫情时期交通运行管理的思考。

1 疫情期间社会活动停摆,交通运输总量下降

疫情到来后,交通供给端首先发生下降,需求端紧随其后。交通运输恢复过程中,供给端的速度更快。[1]总体上,疫情对供给端的影响小于需求端。

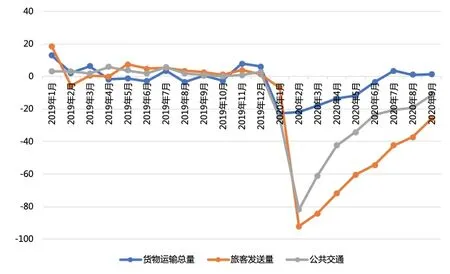

疫情期间旅客运输总量下降显著,货运受影响程度相对较小。疫情爆发初期,对外旅客运输受严格管控基本停滞,城市内居民避免不必要出行,交通出行量大幅减少。货物运输出现短期小幅下降,但相对受影响程度较小。

图1 货物、旅客、公共交通运输量同比增长率变化

公共交通出行量迅速跌入谷底。受疫情影响,公共交通所有交通方式客运量从2020年1月开始显著下降,至2月迅速跌入谷底,公共交通客运总量同比减少81.7%。其中,轨道交通客运量从1月20日到1月28日之间出现断崖式下跌,最低客运量出现在2月16日,全日仅62.9万乘次。在此期间,上海启动重大突发公共卫生事件一级响应机制、取消各类大型活动、省际客运停运等重大事件。

2 交通行业采取有效防疫措施保障公共安全

公共交通站点、公共交通工具严格实行消毒清洁。轨道交通站点确保每日2次或以上全面卫生清洁和严格消毒,列车车厢严格执行每日1次卫生清洁和严格消毒,运营时段所有车站、列车开启通风状态,同时做好通风设施的维护保养和清洁消毒,确保站内、车内新风有效流通。地面公交全部营运线路严格执行车厢“1日1消毒”预防性措施,对于始发机场、火车站、长途客运站、客运码头的公交线路及春运专线,实行“1日2消毒”的预防性措施,公交枢纽等人群密集公共场所的清洁管理,实行至少“1日1消毒”制度,所有公交车辆营运至终点站后必须开窗通风,保持车厢内空气流通。

站点、车辆启动进站、乘车测温相关工作。轨道交通陆续在各地铁站实施乘客测温进站,412座车站实现测温全覆盖,全网测温点751个,其中使用热成像仪224个,额温度计527个点位。轨道交通工作人员在区域内开展巡视检查,密切关注乘客身体状况,发现疑似症状人员,就近引导至指定医疗机构进行排查。地面公交对人群集中的公交枢纽站开展上车乘客体温测量,枢纽站设立发热乘客临时安置点并设置明显标志。轮渡为避免客舱内拥挤,现场采取人流限制措施,控制船舱满载率。

公共交通运载工具开展扫码登记,对乘客出行信息进行数字化追踪管理。上海地铁于2020年2月28日紧急启动乘客扫码登记工作,为重点疑似病患相关密切接触者的追踪提供数据支撑。按照“一车厢一编码”原则,在运营列车内张贴专用二维码,与车厢号对应,覆盖了上海地铁所有6 000多节列车车厢。3月2日全市地面公交陆续推出乘车扫码登记,乘客须使用“防疫登记二维码”系统进行扫码登记,实现乘车信息可查询可追溯。轮渡二维码同样实行“一船一码”,在轮渡扫描二维码即可登记相关乘船信息。

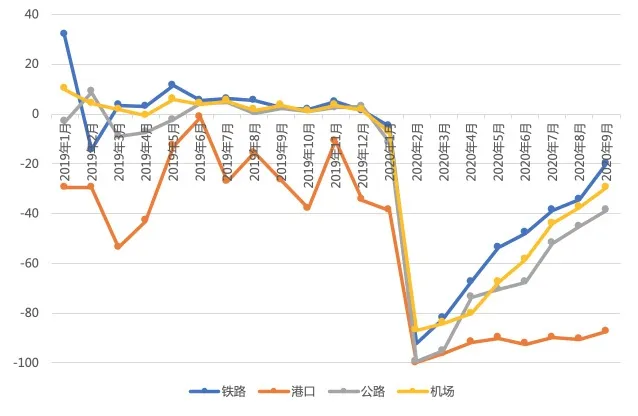

图2 对外旅客发送量同比增长率变化

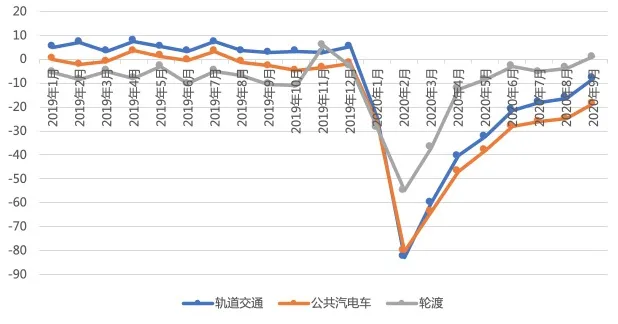

图3 公共交通客运量同比增长率变化

3 疫情得到有效控制后,交通运输量缓慢恢复

对外旅客运输缓慢恢复。疫情对对外交通影响较大,航空、铁路、公路、港口客运受不同程度影响,2020年3月以来缓慢恢复。至9月份,铁路、航空客运已逐渐恢复至同期七成以上水平,公路客运恢复六成,疫情对港口客运行业冲击较大,对外水路运输基本停滞。

疫情后公共交通缓慢恢复至将近九成。公共交通客运量从2020年3月开始逐步恢复,至9月份恢复到去年九成客运量水平。轨道交通和地面公交受影响程度相当,轨道交通恢复程度略好于地面公交。轮渡客运受影响程度最小、恢复速率最快。轮渡以非机动车使用者为主,反映出在疫情期间,居民对密集型的出行方式心存芥蒂,但是仍保持着较多的个体交通出行。

4 疫情的发生一定程度影响了居民出行方式的选择,但影响程度有限

2020年 9月,为了解疫情对居民出行行为的中长期影响,结合居民出行调查,我们进行了疫情相关问卷调查(10000份),获取了疫情常态化情况下的居民出行选择和意愿情况,得到初步调查结论如下:

居民平均出行次数总体保持平稳,疫情抑制了部分居民的非刚性出行需求。中心城居民平均出行次数2.15次/日,总体保持稳定。62%的受访者表示每日出行次数基本保持一致,表示出行次数下降的约占28%,主要是购物、娱乐等出行次数的减少。随着疫情得到控制,大部分居民出行恢复正常,特别是五一长假之后,娱乐休闲出行开始增加。

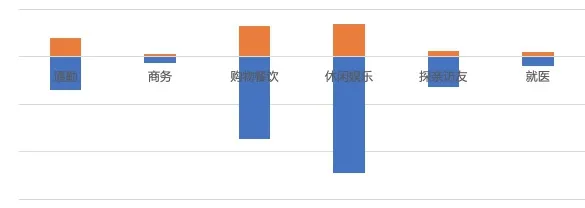

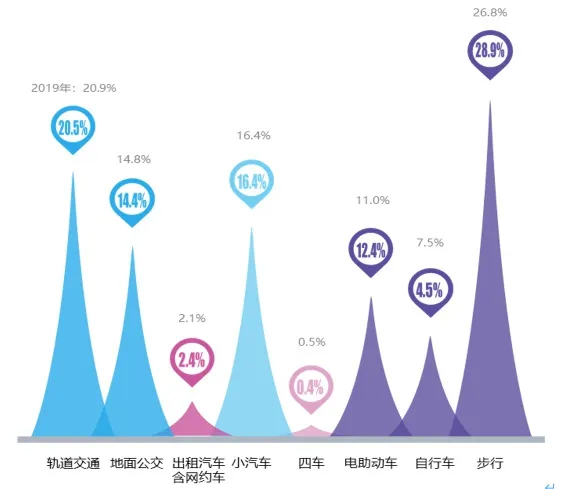

图4 出行目的变化

公共交通仍是居民最主要的出行方式。调查显示,居民公共交通等集约化出行比重略有下降,公共交通占全方式出行比重下降0.8个百分点,个人小汽车比重出行基本持平,出租汽车出行比重上升0.3个百分点,慢行交通出行比重上升0.5个百分点。疫情常态化情况下,对经济较为敏感、出行距离较长的居民,对公共交通保持了一定的用户使用黏性。

原公共交通乘客中,79%的人表示没有刻意避免乘坐公共交通,绝大多数选择减少乘坐次数。选择完全避免乘坐公共交通的受访者占8%,与公共交通客运量9月份同比减少10%相当。地面公交由于其通风环境较好,相比轨道交通在乘客心目中是更加安全的出行选择。约33%的受访者表示疫情期间地面公交更为安全,26%的受访者表示轨道交通更加安全,其余41%的人表示两种交通工具都不安全。

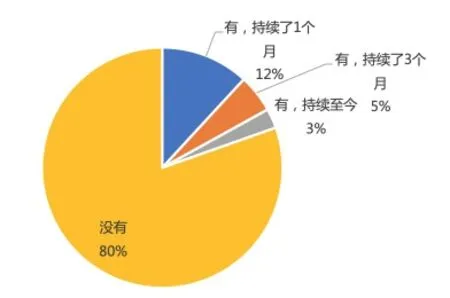

图5 中心城全日居民出行结构

个体化交通出行比重略微上升。在原使用公共交通、非机动车、慢行交通出行的受访者中,20%的受访者表示将转变为小汽车出行,但持续时间不长,仅有3%的居民长期转变为机动化出行。向小汽车出行转移的受访者中,78%转向使用家庭小汽车,这部分人群原来家里拥有小汽车,但是不常用。10%转向乘坐熟人小汽车,10%转向乘坐出租汽车,剩余2%的人开始租赁小汽车。有7%的受访者表示这是一种长期的出行行为改变,无论疫情是否结束。更多的人只是在疫情高发期出于自我保护的选择,占79%。

图6 个体化出行转移倾向

租赁车市场成长迅速。疫情高发期过后,从2020年3月份开始租赁汽车每月经营情况持续提升。虽然总体规模不大,每日租赁的车辆约4万台左右,但是同比增长达到30%以上。5月份疫情进入常态化时期后,增长率小幅下降,之后又连续上升。相关研究表明,疫情高发期后,对于旅游交通71.8% 的游客表示会选择自由出行,19.0% 的游客选择半自由行,只有9.2% 的游客选择跟团游。在出行交通方式选择方面,自驾成为外出旅游主要交通方式,其次为火车、飞机,疫情期间邮轮旅游出现感染病例,邮轮出游大幅锐减。[2]

图7 租赁汽车经营日均同比增长率变化

5 疫情对交通运行管理的思考

5.1 应对转变

疫情期间,基于对交通安全方面的担忧,短期内公共交通客运量下降明显,对交通出行影响巨大。截至2021年5月,公共交通客运量仅恢复到2019年同期85%水平。预计在较长的时间内,疫情将在一定程度上改变居民的生活方式,线上服务、线上办公迅速流行,新的模式应运而生。

远程模式降低通勤出行:疫情最严重的2020年2、3月份,各类企业都迅速地采用了员工远程办公、居家办公的形式。疫情得到控制之后,居家办公人数逐步减少。但是,线上培训、远程会议等形式已被普遍接受。长远来看,影响到了出行次数减少或出行距离缩短,一定程度降低了城市的交通压力。

线上服务提高城市配送要求:居民因疫情居家避免外出,线上买菜、外卖、购物量迅速增加,线下服务更多地向线上转移,线上消费的发展对城市物流配送提出了新的要求。

妥善应对个体化出行的增长:由于疫情影响,个体机动化出行可能重新回归家庭的选择清单,而机动车除了出行功能外,还承担着区域经济复苏、鼓励消费的功能,伴随着就是停车位矛盾、拥堵加剧,应对机动车需求管理是必须正视的问题。

定制化交通是未来努力的方向之一:由于疫情特殊原因倒逼了定制公交的推广和发展。定制公交作为多样化的公共交通方式之一,相比传统固定线路公共汽车具有更加准时、舒适和快速的优势。只要车辆舒适、预约便捷、价格合理、运营准时,将得到越来越多市民的欢迎。

倡导健康生活绿色出行:疫情期间非机动车、步行等慢行交通方式,成为较为安全的出行方式,非机动车出行距离更长、出行次数更加频繁。面向未来,应更加注重慢行交通环境的改善,加快慢行交通设施的建设进程,鼓励倡导更加健康、绿色的交通出行方式。

5.2 常态化安全管理

配合疫情的常态化管理,应更加注重运载工具乘车环境的安全,运用科技手段实施更精细化的管理。

将公共交通车辆拥挤度控制在合理水平。疫情防控的关键是保持距离戴口罩。在疫情不同阶段,对于公共交通的车内安全存在不同的需求。比如在疫情高发期,60%的受访者认为公共交通工具内的满载率应控制在20%以下,甚至有7%的受访者认为应该完全停运公共交通。在疫情稳定期,31%的受访者认为公共交通工具内的满载率应控制在40%以下,19%的受访者认为满载率应控制在20%以下。这是对公共交通运营企业和交通管理部门提出的新的挑战,除了戴口罩以外,居民期望少一点拥挤,多一点安全。

实施人员、车辆的精准溯源。随着疫情的逐步缓解,对疫情管理从简单的封闭阻隔到跟踪监测管理,通过各种大数据挖掘对市民的跟踪监测,实现人口、车辆的精准溯源,从而大大降低病毒的传播与扩散风险。手机信令等大数据在疫情期间得到充分应用,追踪人员、车辆的大致来源、行动轨迹。但从更加精准管控角度来看,手机信令数据无法追踪至乘客坐过哪一辆车,经过哪个轨道站点。一旦发生感染人员,无法迅速定位公共交通密切接触人员。上海公共交通采用的二维码跟踪模式,主要取决于个人自觉登记,无法追踪到个人,可考虑实行更加有效的措施,做到人员的精准溯源,比如:打通随申码与公共交通支付码、公共服务场所签到码、就医社保码等。能够实现人员出行更精准管理,也能更好掌握公共交通乘客出行链,为规划研究提供支撑。

5.3 交通更有“韧性”

发展具有弹性和应变能力的城市交通。城市交通应在发生重大干扰事件时,具有抵抗冲击能力。“韧性”交通既要能够在出行高峰时段,通过自我调整减少拥堵和碳排放,又要能够有效降低事故率,在特殊时期具备及时恢复至正常运行状态的能力。需要从设计、规划、管理多方面整合。

实施长期精准化交通管理。“韧性”交通离不开技术手段,联防联控、突发事件响应都需要信息化保障。城市大脑的建设、智慧交通的建设、新技术、新设备的应用,是未来需要重点关注和投入的方面。只有更智慧化的运营、更精准的实施管理,才能有效调配资源,形成交通系统全局的最优配置。

附表1:上海交通防疫大事记