AIDS合并播散性马尔尼菲篮状菌感染患者的白细胞散点图及血细胞形态特点

罗晓成,曹存巍,麻秋英,磨立达,罗晓璐

马尔尼菲篮状菌(Talaromycemarneffei, TM)是一种温度依赖的双相型真菌,在体内呈酵母相,易导致血流播散性感染从而引起马尔尼菲篮状菌病(talaromycosis marneffei, TSM)。该病在东南亚及我国南方地区的广西、广东两省呈区域性流行,多见于免疫力低下的人群,尤其是AIDS患者。据统计,广西有16%的AIDS患者合并TSM,且合并TSM的病死率是所有AIDS并发症中最高的[1],AIDS合并TSM患者的临床表现无特异性,约38.1%的患者被误诊为肺结核并接受了抗结核治疗[2],因此早期正确诊断具有重要意义。临床工作中发现,根据白细胞散点图信息提示,结合血涂片镜检,有助于本病的早期诊断。因此,本研究收集了AIDS合并TSM患者、单纯HIV感染者和AIDS合并其他并发症患者,分析3类患者的白细胞散点图、白细胞手工分类计数、外周血涂片特点及其他实验室检查指标,寻找早期诊断播散性TM感染的特征,现报道如下。

1 对象与方法

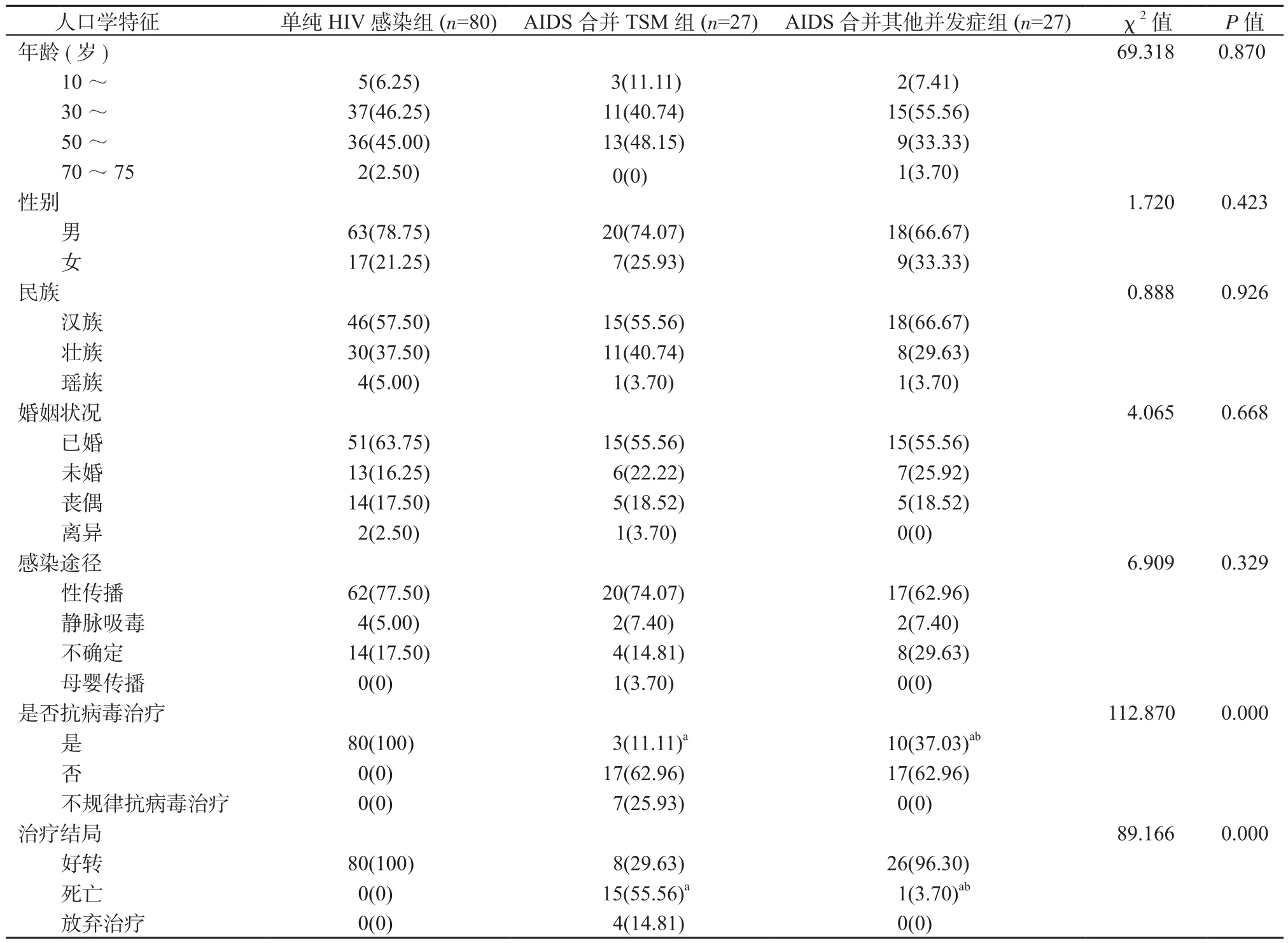

1.1 对象 选取2019年3月—2020年6月南宁市第四人民医院通过外周血涂片诊断的27例AIDS合并TSM患者作为AIDS合并TSM组;另随机选取同时期我院收治的80例单纯HIV感染者(单纯HIV感染组)及27例AIDS合并其他并发症(细菌性肺炎、肺结核、口腔真菌感染)患者(AIDS合并其他并发症组)分别作为对照。所有患者均经过广西壮族自治区疾病预防控制中心或我院HIV确证实验室确证为HIV感染。3组的年龄、性别、婚姻状况、感染途径比较,差异均无统计学意义(P均>0.05),在是否规律抗病毒治疗及治疗结局方面相比,3组差异均有统计学意义(P均<0.05)。见表1。该研究通过南宁市第四人民医院伦理委员会审核并获得参与者的知情同意。

表1 研究对象的一般资料[例(%)]Table 1 Baseline date of included patients[cases(%)]

1.2 方法

1.2.1 使用迈瑞BC-6900全自动血细胞分析仪进行血常规检测,得到白细胞散点图信息及白细胞、红细胞、血红蛋白和血小板等参数。

1.2.2 血涂片制备和染色 参照全国临床检验操作规程并结合本实验室操作手册进行。血涂片要厚薄均匀,头体尾分明。镜检时先用低倍镜浏览全片,观察细胞分布和染色情况,估计白细胞、血小板数量是否与仪器检验相符,然后选择体尾交界处,用油镜鉴定细胞并进行分类,尤其注意涂片尾端、两侧有无巨大及异常细胞。有核红细胞数量通过镜检分类100个白细胞时计数所得。并按公式:校正前白细胞数/L×[100/(100+有核红细胞数)]=校正后的白细胞数/L,对白细胞总数进行校正。

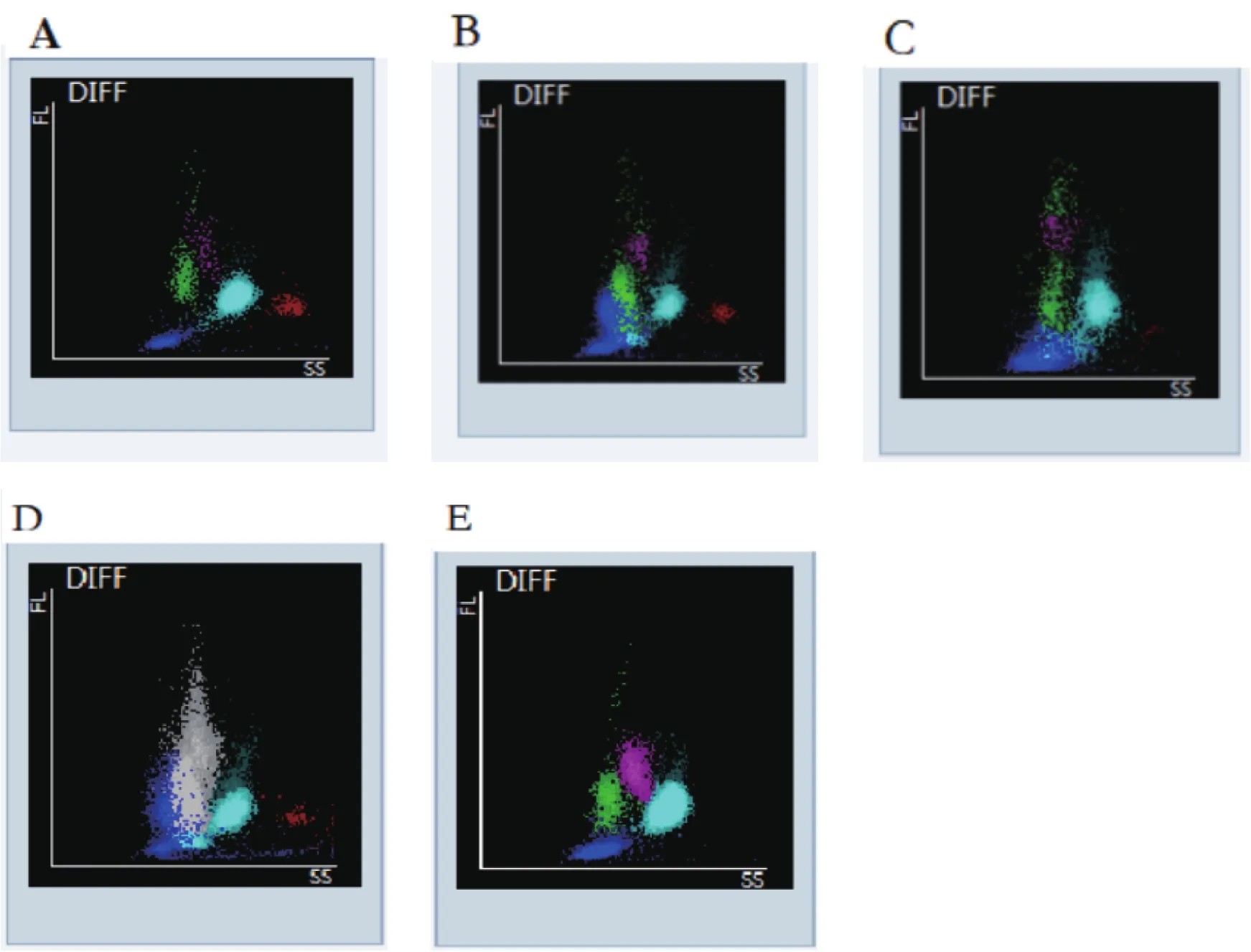

1.2.3 白细胞散点图分析原理 迈瑞BC-6900全自动血液分析仪,使用激光散射结合荧光染色多维分析技术,根据前向散射光(FSC:细胞体积)、侧向散射光(SSC:细胞内部复杂程度)、侧向荧光(SFL:细胞核酸含量)3种信号在三维立体空间中的分布,产生各种散点图来区分白细胞各群,同时可检出有核红细胞、异常细胞或幼稚细胞等。正常各细胞成分在散点图的分布如图1A所示,各细胞团粒子间分界清楚。

1.2.4 实验室检测 AST、ALT使用日立全自动生化分析仪检测;1,3-β-D真菌葡聚糖(BDG)检测使用广东省湛江安度斯生物有限公司生产的试剂及LKM动态试管检测仪检测。CD4+T淋巴细胞计数采用美国BD公司FACSCalibur流式细胞仪检测。

1.2.5 血培养鉴定 无菌采集外周血进行血培养,血培养瓶报阳后及时转种血培养基和2个沙保罗培养基,分别于25 ℃、35 ℃培养。根据25 ℃培养2~3 d就产生绒状的菌丝相菌落,有特征性的红色色素溶解于培养基中,并经棉兰染色镜检,观察到特异帚状枝等特性鉴定是否为TM。

1.3 统计学处理 本研究所有数据采用Excel 2007、SPSS 22.0软件进行统计分析。计数资料以例数和百分数表示,组间比较用四格表χ2检验或者R×Cχ2检验;非正态分布的计量资料数据使用中位数和四分位数[M(P25,P75)]表示,组间比较采用Kruskal-WallisH检验分析,P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结 果

2.1 散点图结果 单纯HIV感染组(n=80)的散点图均表现为图1A(80例);AIDS合并TSM组(n=27)的白细胞散点图表现有图1B(16例)、图1C(5例)、图1D(6例),分别表现为在有核红细胞区域出现散点,有核红细胞区域散点合并幼稚粒细胞散点,出现有核红细胞及细胞亚群不能区分的散点;AIDS合并其他并发症组(n=27)的散点图表现有图1A(18例)、图1E(9例),图1E表现为粒细胞散点稍上移。

图1 3组白细胞散点图A.正常散点图;B.出现有核红细胞的散点图;C.出现有核红细胞及幼稚粒细胞的散点图;D.出现有核红细胞及细胞亚群不能分类的散点图;E.粒细胞散点稍上移的散点图Figure 1 White blood cell scatter diagrams in 3 groups

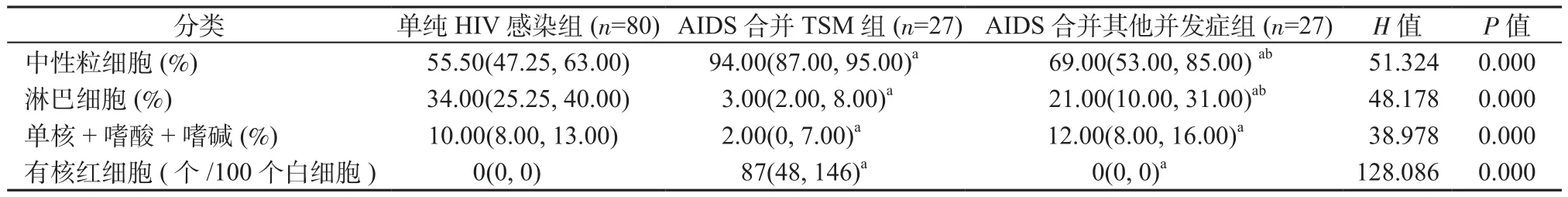

2.2 外周血有核细胞检测结果 AIDS合并TSM组的白细胞分类以中性粒细胞增多为主,且均出现不同程度的核左移;AIDS合并TSM组在分类时可见有核红细胞8个/100个白细胞~510个/100个白细胞不等,该组有核红细胞水平与对照组比较,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 3组白细胞分类结果及有核红细胞比较[M(P25,P75)]Table 2 Comparison of white blood cell classification and nucleated red blood cells in 3 groups[M(P25, P75)]

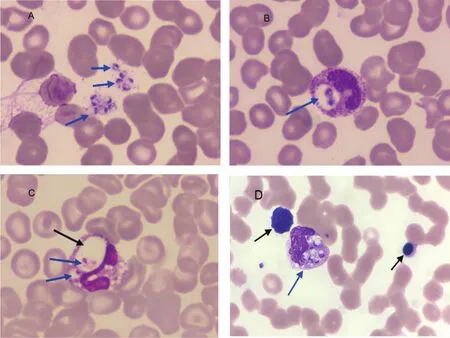

2.3 血涂片结果 AIDS合并TSM组的27例患者均在外周血涂片中见到粒细胞吞噬1~20个菌体(见图2),偶见单核细胞吞噬。菌体多数见于细胞内,少部分病例的细胞外也可见大量散在的菌体。该菌体大小不均,呈类圆形、腊肠形、长圆形等,部分具有横膈,胞壁着色欠清晰,胞浆染淡蓝色,有1~2个紫红色小核。部分吞噬了菌体的噬菌细胞体积较大,或在菌体周围形成较大类圆形空泡,易在低倍镜下被发现。血涂片均可见不同程度核左移(出现中、晚幼粒细胞)、粒细胞有中毒颗粒、粒细胞核形畸形等,易见到有核红细胞。单纯HIV感染组的外周血涂片形态未见明显异常。AIDS合并其他并发症组的外周血细胞形态以核左移、粒细胞假性Pelger-Huet核多见,少数有核形畸形表现,未见有核红细胞。

图2 播散性TSM患者的外周血涂片结果A.散落在细胞外的TM菌体,有的菌体可见中间的横膈;B~C.中性粒细胞吞噬TM菌体和细胞内大的空泡;D.有核红细胞,中性粒细胞吞噬多个TM菌体Figure 2 Peripheral blood smears findings of patients with disseminated TSM

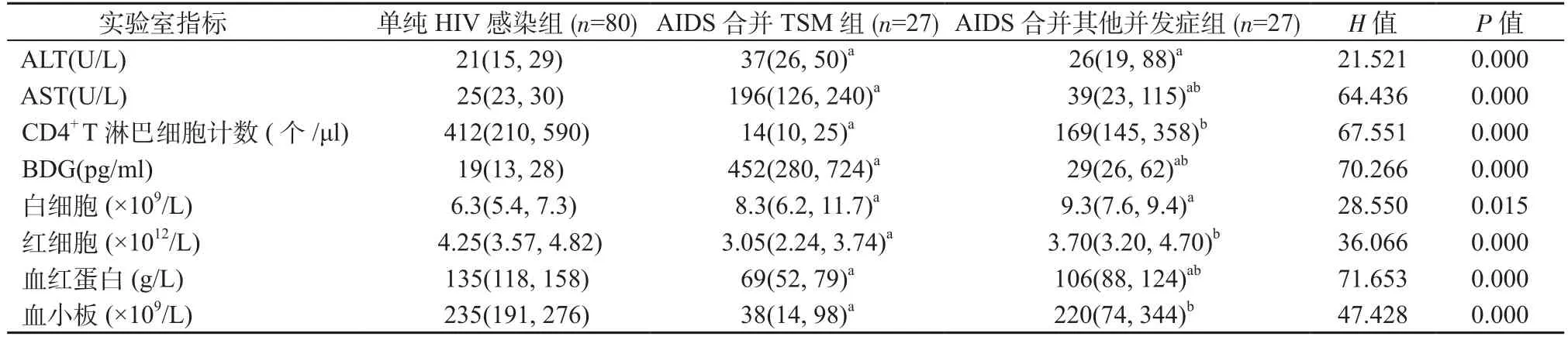

2.4 其他实验室检查结果 3组白细胞、红细胞、血红蛋白、血小板、AST、ALT、BDG以及CD4+T淋巴细胞水平比较,差异均有统计学意义(P均<0.05)。见表3。

表3 3组实验室结果比较[M(P25, P75)]Table 3 Comparison of laboratory test results in 3 groups[M(P25, P75)]

2.5 血培养的结果 AIDS合并TSM组27例患者的血培养均培养出TM。血培养鉴定后报告阳性的时间最短为4 d,最长5 d。

3 讨 论

AIDS合并TSM病情凶险,病死率高[3]。有研究表明,AIDS合并TSM患者早期死亡的两个独立预测因子是诊断不及时和抗真菌治疗不及时[4]。目前TSM的病原学诊断主要是真菌培养[5],但真菌培养耗时长,无法满足临床快速诊断的需求。PCR技术、酶联免疫吸附实验、基因芯片、血清Mp1p抗原检测、高通量测序等,在一定程度上提高了TSM诊断的敏感性和特异性[6-9],但由于操作步骤繁琐,对人员资质要求较高及受设备技术要求等限制,尚未在临床中广泛应用。有文献报道,在发生TM血液播散性感染的患者中,可利用血涂片镜检,实现TM感染的快速诊断[10-11]。而如何发现异常的血涂片,提示检验医师进行进一步的检查则未见报道。

本团队在工作中观察到AIDS合并TSM组的白细胞散点图均出现异常,进而开展了相关研究。结果显示,AIDS合并TSM组的白细胞散点图均在有核红细胞区域出现异常散点、出现幼稚粒细胞或细胞亚群不能区分等现象。有核红细胞与淋巴细胞大小相似,但核酸含量低,内部结构复杂程度也低,因而散点出现在正常淋巴细胞下方区域,呈深蓝色,易于识别。未成熟粒细胞因其体积较大,核质比高,核酸含量高于成熟粒细胞,荧光染色强,因此在正常粒细胞区域的上方出现。当细胞形态与结构发生较大变化时,仪器不能正确识别,因而出现粒子团间分界不清、细胞不分类的情况。已明确HIV感染对骨髓造血功能会产生严重干扰,粒、红、巨三系均可发生病态造血[12]。故AIDS合并TSM组与AIDS合并其他并发症组均可见到多种核形异常的粒细胞及幼稚粒细胞。但AIDS合并其他并发症组不伴有核红细胞出现。涂片镜检时,注意用低倍镜寻找有无体积较大的、有空泡的粒细胞,发现可疑情况时转用油镜仔细观察。观察到细胞内被吞噬的菌体,对于排除污染有意义;观察到菌体中部的横膈是TM裂殖的特征,也是TM与杜氏利什曼小体、组织胞浆菌等鉴别的重要特征。

有核红细胞在骨髓中属于正常细胞,但在外周血中属于不成熟细胞,即为病理状态,常见于溶血性贫血、急性大量失血、血液系统恶性肿瘤、骨髓转移性肿瘤、骨髓纤维化、严重组织缺氧等多种疾病。产生的机制多与髓血屏障破坏、释放加速及髓外造血和脾切除术、缺氧有关[13-14]。在脓毒血症、重症监护等患者群体中,有核红细胞在血液中的存在明显增加了死亡风险,日常有核红细胞监测可以作为评价危重患者存活、出院结局预后、脓毒症严重程度和死亡风险的指标。在本研究中,出现了有核红细胞的AIDS合并TSM组死亡患者比例明显高于另外2组,差异有统计学意义。有文献报道,TM感染发热患者中,有部分患者出现呼吸困难且均为Ⅰ型呼吸衰竭伴低氧血症[2]。有核红细胞在AIDS合并TSM患者外周血中大量出现,推测与严重感染、低氧血症有关。

研究发现播散性TSM好发于CD4+T淋巴细胞计数<50个/μl的AIDS患者[16],与本研究结果相似。同时本研究结果显示:AIDS合并TSM组的血小板、CD4+T淋巴细胞水平明显降低,中性粒细胞比例、AST及BDG水平明显升高,提示中性粒细胞比例、CD4+T淋巴细胞、血小板、AST、BDG可作为AIDS合并TSM的观察指标。

综上所述,AIDS患者血常规出现血小板水平明显降低、中性粒细胞水平明显增高,散点图出现有核红细胞提示时,应尽早涂片镜检寻找有无TM。此方法简单快速、损伤小,易操作,易推广。