汉语自生阶段层级造词的认知关联、同一和分离

王小穹

(重庆理工大学 外国语学院, 重庆 400054)

一、引言

事物和名称的关系一直是语言哲学家们探讨和辩论的问题,从古希腊亚里士多德的惯例派到我国春秋战国时期荀子的《正名篇》,东西方的古代哲学家都不约而同地对事物与名称的关系即指称与被指称是否存在联系进行过思考。“语言符号的任意性”是普通语言学理论的基石观点之一,自18世纪索绪尔《普通语言学教程》面世以来,学界对“语言符号的理据性”的质疑声一直没有停止过。语言是一套音义结合的符号系统,用什么音去表达什么义,在最初,音与义的结合是任意的,没有必然的联系。但是,语言单位到了语言独立使用的层面,即到了词的层面后,音义结合则由语言社会来约定俗成。约定俗成是音义产生联系并实现社会交际的基本法则,这个法则要求音义的结合不能任意而必须遵守群体规则。汉语造词的约定俗成就是汉民族的群体思维和群体认知所规定的造词理据。目前,汉语造词研究主要有造词法、造词法与构词法的区别,以及造词理据等3个方面:首先,造词法是关于汉语造词手段和方法的研究。半个多世纪以来,代表性的造词法观点有修辞学造词法[1]、造词材料法[2]、摹态造词法[3-4]和汉语并合造词法[5]等等。其次,有学者提出应区别对待造词法和构词法[6-9]。这派学者认为,造词法关注成词的手段、方式,而构词法关注词的结构关系。他们认为构词法不能完全反映造词法,构词法至多是造词法下的一个分支。最后,造词研究转移到对造词理据的探究上。学者们开始从意象图式[10-13]、概念隐喻[14-16]、范畴扩展[17]、逻辑推理[18]等认知角度对造词依据进行溯因思考。前两个方面属于汉语造词的描写阶段,后一方面关乎汉语造词的解释。这些有关汉语造词理据的思考反映了当代汉语造词研究开始跨越单纯的造词描写而向造词理论解释过渡。不过,现有对造词理据的研究大都仅涉及汉语某个类型的造词,以认知语言学各分支理论来解释汉语造词理据的相关论述还比较零散和缺乏系统性。而且,以徐正考先生为代表的学界时贤[9]还发现,当前汉语造词的研究对象大多是现代汉语,对以单音节为主的古代汉语“词”这一级语法单位的研究还十分缺乏。徐先生指出,汉语造词原因的探求,离不开古汉语字词研究,古汉语词是造词研究不可割裂的源头部分。鉴于当前汉语造词的研究现状,本文基于汉语造词自生阶段的探源考察,以认知语言学的投射理论为依据,从具象、调整、融合等3个层级思考汉语自生阶段造词的认知关联,并结合语义透明度理论,从同一和分离两个角度讨论所造词语的词义本源性和形义关系的对应性。

二、汉语自生阶段的层级造词

本篇“自生阶段”这一概念受世界文字系统分为自源和他源的启发而提出。不同于“早期阶段”的说法,“自生阶段”考虑汉语造词本身的原生特点而非汉语造词的时间先后。在汉语造词的自生阶段,汉族人是通过在音义之间建立直接或间接关联来实现的。研究自生阶段造词的关键是探源音形义约定俗成的理据性以及民族心理认知对造词的影响。

(一)一级造词

一级造词是指从外部自然界直接引入语音形式,将语音形式与相关的意义结合起来构成的第一批词。一级造词是汉族人对世界的具象观察,并凭借声音、手势等身体感觉器官把对世界的感性认识直接表现出来。有学者认为早期汉语造词的自然发声、摹声和摹态,以及汉语后来衍生出的大量的与源词相关的合成词和派生词是汉语造词理据性的证据[4,19]。学者们所说的造词理据,实际就是汉族人认知世界的第一个阶段,即具象阶段。汉语具象阶段的造词通常有4种形式:拟音、借音、摹势和随缘。

1.拟音拟态

拟音,即通过音形联想而新造词汇的方法,以联想事物的声音而造出的词为拟音词,以联想事物的形态而造的词为拟态词。拟音以联想这一认知能力为基础,在现实世界与心理世界之间建立联系,如:

老鼠吱溜一声溜了

雷声轰隆

泉水叮咚

眼珠滴溜滴溜转

葡萄一嘟噜一嘟噜

耳朵耷拉着

黑窟窿一个

轱辘一声滚下去了

“吱溜”“轰隆”“叮咚”等是对通过摹拟自然声音造出的拟音词,“滴溜”“嘟噜”“耷拉”“窟窿”“轱辘”等则是通过描摹事物形态造出的拟态词。

2.借音

借音是通过借用物理声音,将物理世界的声音移植到语言中的造词方法。如“鼾”,“鼾”的异体字有“哻”“嚊”“吀”等,《说文解字注》注“鼾”,鼻息也,广韵曰,卧气激声[20]。又如“喧”,《康熙字典》对“喧”的注释是,喧,【玉篇】大语也,【集韵】与吅同,师古曰,小儿泣而不止为喧[21]。再如“嚎”,说文作“號”,鸣叫也,“嚎”为后起字,与“嚎”同源的字还有“諕”“譹”“号”“嗥”“虓”等等[22]。可见,借音而成的词,意符大都为“口”或“言”,如“哗”“呼”“喊”“喝”“吼”“讧”“号”“嗥”“欢”“嘻”“戏”“谑”“哼”等等。

借音与拟音的不同在于,借音仅是声音的直接借用,在借与被借之间不建立联想和类比,借音而成的词在字形上大都留有与声音相关的“口”“言”等意符的痕迹。拟音包括声音和形态两种方式,造词者在拟和被拟之间建立声音和形状的关联,拟音词不限于声音,只要能在拟和被拟之间建立某种共同的认知联系,就可以构成一个新词。

3.摹势

摹势,指表达一个意思时,通过手势、嘴等身体语言或声音高低等方式将事物外现出来。当说到要买一个很大很大的房子时,通常手会向两边比画着张开,以增加描述的形象性。摹势中开口度大的音一般有人认为是表示大的东西,开口度小的表示小的东西。例如,/s/在汉语里表示的是琐琐碎碎、很小的东西。/m/是一个封闭双唇的音,它表示的词都有空间很封闭、很黑很暗的意思。

4.随缘

随缘,指一种神秘的有理性,但与任意性是不同的。孔子的儿子取名孔鲤,是因为当时他的儿子出生时,鲁国国君派人给孔子送来一条鲤鱼,故孔子给出生的儿子取名孔鲤。非洲有一种树叫猴面包树,是因为猴子常栖息在这种树上而得名。这种由于某种机缘激发人们的联想的随缘现象也是人们的一种造词手段。

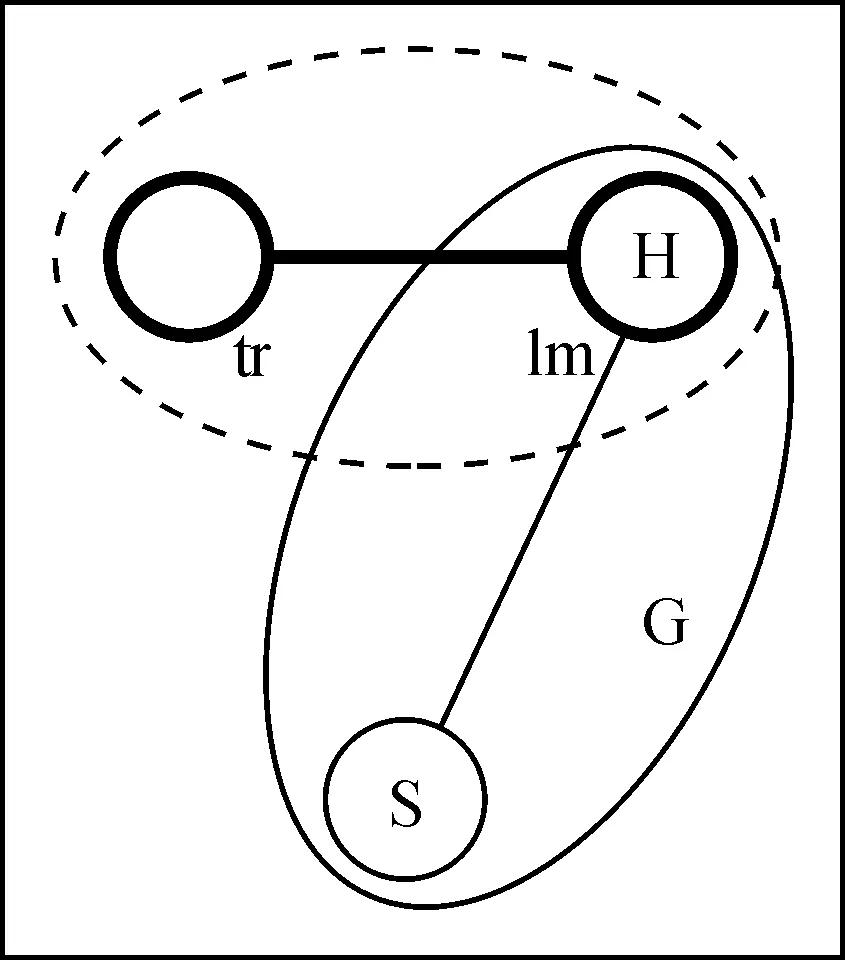

以上4种造词是汉语具象阶段一级造词的主要手段。在具象阶段,语言符号的指称功能处于认知的初始层级,符号的参照物(能指)和目的物(所指)作为两个客观实体在认知的凸显域中呈现出来,并体现为射体(trajector)和陆标(landmark)的凸显关系。一级造词是一个聚焦成像的简易操作,造词者(speak)在射体(tr)和陆标(lm)之间建立直接对应和投射关联,如图1(a)。

图1 一级造词的具象投射(1)参见文献[23]第5页。

图1(a)中tr是客观现实中的声音或者包括造词者本人在内的任何物像,lm是造词者心理现实中的某个特定存在。图1(b)中的说话人作为观察者没有进入凸显域,但有一种进入感知范围并有通过tr投射lm的状态。一级造词是一个由具象A到具象B的镜像造词过程,在这个过程中,声音与声音、形状与形状、事物与事物互为镜像,凸显域中的目标对象(lm)通过拟音借音、拟态摹势、随缘等手段,简单直观地再现符号的实体本源(tr)。

(二)二级造词

二级造词通过对现有的语音形式进行改造而造出新词。二级造词的途径一是新造,二是引申。

1.新造

新造的手段有两个:一是改变字形。古今字就是古改今造的结果,“卓”“桌”是一对古今字,“桌”的最早形式是“卓”。古人坐的姿势是跪坐的,古时只有几,没有高的桌子,汉末胡椅传入中原后,随之出现了简单的桌子,“卓”的字形反映了最早的桌子是由一根腿支撑的。“卓”的材质是木料的,于是在“卓”的基础上新造了“桌”,“卓”是古字,“桌”是今字。

二是改变字音。改变字音的方式有改变声母或韵尾,如“广”“阔”“扩”就是通过改变韵尾而造的系列词,这3个词是同源的;有改变声调的,如“挖了一勺西瓜”的“挖”从入声(ua)到阴平(ua55);也有改变声母的,如“蒙蒙(m-m-)”“茫茫(u-u-)”通过改变声母进行词义的微调;还有音节换位,如“蹇连—连蹇”“孟浪—卤莽”“踉跄—跄踉/趔趄”“蹀躞—躞蹀”等等。

2.引申

引申以原字的本义为起点延伸出新的意义内容,是在源字基础上为新义造词的方法。如,屁股直接坐在地上谓“踞”,在古人看来,“踞”是不礼貌的坐姿,由不礼貌引申出自大骄傲无教养之义,并为之造新词“倨”。又如,朝(tʂhɑu55),晨也。古代臣子早晨去朝(tʂhɑu35)拜君王,由此相应的有了“朝廷”“朝见”“朝代”。从tʂɑu55到tʂhɑu35,语音形式发生了变化,tʂhɑu35是新造词。潮水来的时候,犹如群臣前来朝拜,早晨的涨潮称“潮”,“潮”是在tʂhɑu35基础上新造的词,晚上的涨潮称“汐”,是比喻造词。又如,“徂”“殂”“祖”三词都与“路”有关,“徂”为上路之义,在“徂”的基础上新造“殂”,表示人死了的委婉说法“人上路了”,又新造“祖”,表示祭路神。

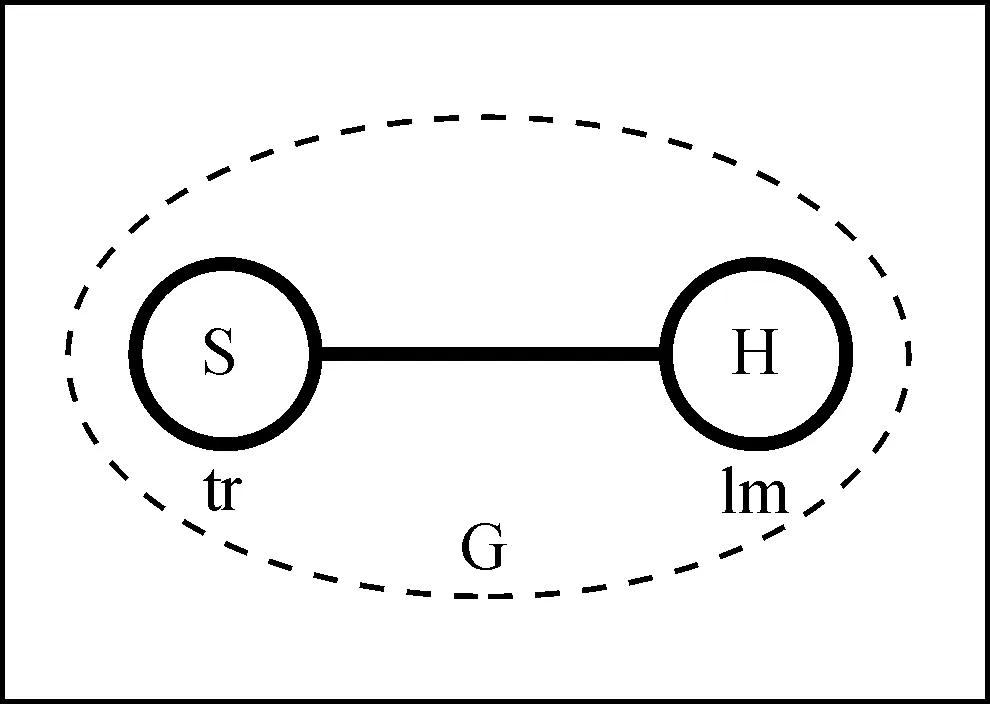

在二级造词阶段,造词者/说话人(S)开始介入认知凸显域并作用于凸显关系中的心理现实对象(lm),对其进行改造、引申的调整,通过调整改造,造词者/说话人(S)塑造的认知对象(H)覆盖掉了凸显关系中的成员(lm),见图2。

图2 二级造词的调整改造(2)参见文献[23]第10页。

二级造词的新造和引申,是主体认知进入凸显域并对凸显关系中的对象成员(lm)进行调整改造的过程。这个过程由于主体认知的介入,认知域中的凸显关系由“物(tr)—物(lm)”投射改变为“物(tr)—意(H)”投射,新造和引申是造词者实现其“意”的途径手段。“意”成分的添加,反映了二级造词开始突破镜像造词的具象阶段,进入到认知造词阶段。

(三)三级造词

三级造词是采用复合的方式来造词。复合构词不同于复合构句,复合构句在于其表述性,表述是一种信息流,而复合构词的特点是融合,主要有指称和提示两种。

1.指称

复合构词的基本任务是指称,指称可以是间断多次地来指出一个事物的特点。如:月亮,第一次指称为“月”,然后用“月”的特点“亮”再一次指称。两点式构词是三级造词法最基本的造词方法,两点式构词即用两个特点来构成一个词。如:

“伯父”,两个特点:a.伯伯;b.父辈的

“伯母”,两个特点:a.伯伯家的;b.母辈的

“师母”,也有两个特点:a.老师家的;b.母辈

2.提示

由于词的结构容量的限制,不可能像句子那样去表述一个复杂的意义,因此复合构词的主要途径是用提示去启发人们去体会其隐含的含义。这些提示有性质提示、方向方位提示、相关性提示、场景提示、形象提示等等。

采用性质提示法造词的词语往往是由名词性语素和动词性语素构成的,名词性语素用来指称事物,动词性语素用来说明名词性语素的性质。如“城守”“区划”“国别”,这几个词后面的动词性语素“守”“划”“别”分别对前面的名词性语素“城”“区”“国”进行性质提示。又如,“粢盛”为祭神的小米,“粢”为小米的一类,“盛”为装在祭器里之义,用“盛”这个动词指示小米的性质。

采用方向方位提示法造词的词语由名词性语素和表方向方位义的语素构成,如,“天上”“地下”“生前”“屋外”等等。名词性语素“天”“地”“生”“屋”是指称的起点,表方向方位义的语素“上”“下”“前”“外”以指称起点为参照,提示空间或时间所涉的区域范围。

采用相关性提示法造词的词语是由两个相关或相近的名词性语素构成的,如,“窗户”“领袖”“国家”等等。随着语义轻重的调整,后面的名词性语素失去了自身的指称意义,以相关性语素的身份来提示强化前面的名词性语素“窗”“领”“国”。

采用场景提示法造词的词语通常用动词性语素跟名词性语素复合构成,如,“谢幕”“抢手”“闯红灯”“开锅”等等。述宾式词语表达动作行为事件。“谢”“抢”“闯”“开”等动词性语素用来指代动作行为;“幕”“手”“红灯”“锅”等用来提示场景;幕起幕落,人到前面致谢,“谢幕”这样一个复杂的行为场景用“幕”这个词来提示,“抢手”用“手”提示大家竞相伸手索要的生动的画面式场景,“闯红灯”这样一个不遵守交通规则的行为,用“红灯亮起”来进行提示、补充,“开锅”的情景用“锅”来提示满满一锅水的沸腾景象。

采用形象提示法造词的词语的内部结构分两种:一种是名词性语素加名词性语素,如,“耳朵”“豆沙”“人烟”“链条”“眉毛”等等,前面的语素“耳”“豆”“人”“链”“眉”是指称对象,后面的语素“朵”“沙”“烟”“条”“毛”对指称对象作出“朵状”“沙状”“烟云状”“条状”“毛发状”的形象性描述和提示;另一种是动词性语素加名词性语素,如,“哭鼻子”“冲锋”等等,这种采用形象提示造出的词语不能按动宾式的语义结构来理解,“哭鼻子”的“哭”是焦点,“鼻子”是提示,哭的时候,流鼻涕塞鼻子的,用“鼻子”增加形象性,来提示哭的感觉和状态,“冲锋”的“冲”是焦点,“锋”是提示,“锋”给人一种尖刀闪闪、锋芒所向时不可阻挡的形象。

三级造词是汉语自生造词的高级阶段,造词者/说话人(S)的主体意识完全介入到认知凸显域中,与凸显域中的能指实体(tr)重合并取而代之,一级造词阶段具象成员的凸显关系在这个层次受到了造词者主观认知的完全支配,S-H与tr-lm的凸显关系重叠融合了,见图3。

图3 三级造词的介入融合(3)参见文献[23]第38页。

在一级造词阶段,tr和lm是凸显域中的两个客观实体,到了三级造词的阶段,造词者通过指称、提示等主观手段用S和H将其取代,从一级造词到三级造词,汉语造词实现了从“物—物”投射,再到“物—意”投射最后到“意—意”投射的扩展。

一级造词基于事物间的相似性通过拟音、借音、摹势和随缘等镜像方式在不同的具象之间建立映射关系,是“异中求同”;二、三级造词是造词者主体意识介入并增强的阶段,造词者运用新造、引申、指称和提示等手段于共性中标记出万物个性特征,是“同中求异”。二、三级造词对汉语词汇系统造成了深刻的影响。造词的升级变化是人的心理现实不断丰富的结果,不断丰富的心理现实反过来又更加能动地反映越来越复杂的客观现实。汉语自生阶段的造词从一级、二级到三级,是人的主体意识逐级介入并不断增强的过程,三级造词中主体认知的完全介入突破了具象造词的狭小空间,使汉语造词具备了无限的生成能力。

三、汉语造词的语义透明度

造词层级从聚焦成像、调整改造到介入融合所传递的语义透明度是不同的。所谓语义透明度,指形式和意义之间的可推导程度,有时语义透明度也被理解为语义理据性[24]或语义逻辑性[25]。在实体具象的一级造词阶段,词音、词形直接对应词义,语义透明度高,而在主体意识逐渐介入的二、三级造词阶段,词义越来越抽象,语义推导的难度增加,则语义透明度低。可见,语义透明度可以用来说明上述汉语自生阶段层级造词的过程和成词结果。同时,语义透明度也可以用来说明词与词之间语义关系的同一和分离。词义关系的语义透明度是词义相对于词义的本源性、词语结构与词义的对应性而言的,一般来说,接近词义源头、结构对应词义的词,其语义透明度高,反之则低。

(一)词的同一

词的同一曾经是与词的判定标准“结构紧密、意义凝结”联系在一起的。“结构紧密”指的是构词语素无法独立成词;“意义凝结”指的是构词语素结合起来产生了一个超出构词语素加合起来的新的意义。满足这个标准,就判定为词,他们在鉴定词的基础上考虑词的同一性问题。如:

手脚 ①手脚冰凉

②做了手脚,手脚不干净

“手脚”①跟“手脚”②的构成要素相同,但①的意义没有改变构词语素“手”和“脚”的意义,系词组,而②产生了新的意义,系词,于是传统研究认为①②的“手脚”不具同一性。现在我们从语义同一性的视角认为,传统词与非词的判定问题实际也是词的语义透明度问题,“手脚”在①中与人体部位的词义源头一致,语义透明度高,在②中由于主体认知的介入和扩展,脱离了词义本源,词语的结构与词义分离,对“手脚”的理解需要语境知识的推导,语义透明度低。

因此,从语义概念的同一性视角,词的同一指一词或多词的各个义项由于接近词义源头、彼此同源而具有一定的联系。具有词义同一性的词语从理论上看其语义透明度也是高的。不过,由于汉字不同于单纯的拼音文字,要弄清楚音形义的复杂关系并非易事,需要接受词源学专业的系统学习,所以很多时候具备词义同一性的词语往往不一定是语义透明度高的词语。例如:

(1)“并”“方”与“病”

并,指把两个东西并排放在一起进行比较。

方,指并排整齐地放置。如,“诺亚方舟”,就是把许多小舟并排连在一起。

病,并也。“病大虫”,就是打比方,病得像一条虫一样。

(2)“纳”与“捺”

“纳头便拜”的“纳”是按捺之意,来源于“捺”的“纳头便拜”与我们理解的“低头便拜”是否同源呢?捺头是别人按,低头是自己低,但我们认为这并不妨碍它们同源。

词义同一性还体现在,两个不同的动作方向却使用同一个词来表达。如,“摔了一跤”的“摔”是自动,“摔杯子摔碗”的“摔”是他动,自动和他动的作用力来自不同的方向或主体。又如,“投石问路”中“投”的对象是后面的“石”,“自投罗网”中“投”的对象是前面的“自”,不同的动作方向都用“投”来表示。再如,“纳税”的动作方向是交出去,“采纳”的动作方向是取进来,但都用了“纳”。

(3)“斯”与“厮”

斯,析也,即“劈柴”,把柴劈得很细。“厮”指在厂棚里干劈柴担水等等杂活的人,如,小厮、厮役。故“小厮”的“厮”与“斯”同源。

厮打,相打也。“厮”“相”是阴声韵、阳声韵的转换。故“厮打”的“厮”与“相”同源。

(4)“花朵”与“花钱”

花的形状是呈开放状的、四散而出的。 因此“花朵”与“花色繁多”“眼花了”“心花了”的“花”是同源的。

“花钱”即开销、开支,即进行品种繁复的各项开支。

“诏—召”“谕—喻”“诰—告”也由于词义同源而具有词的同一性。

以上4例是在词形或字音上与词义上有关联的同源词,具有词义的同一性。另外,汉语多义词的各个义项由于同源也属于词义同一这个范畴[26],所以词义同一可理解为词义同源。同时,词义同源也是语义透明的首要条件。语义透明度以词义相对于词义的本源性为重要指标,词义与词义本源的距离远近决定了语义透明度的高低,离词义本源越近,认知难度就越小,反映词义关系的语义透明度就越高,反之,如果词义离词义本源越远,则溯源的认知难度就越大,反映词义关系的语义透明度就越小。

(二)词的分离

词的分离指词的形义不对应特征,一般指某个词的词形或词音与词义不对应的情况。词语形义的不对应为词义理解增加了难度,形义呈现不对应分离特征的词语其语义透明度低。词的分离还指一组词同形或同音但意义不同从而出现的形义分离的情况。后一种情况是语言符号的“撞衫”现象,由于主体对“撞衫”词语的不同的认知加工,于是导致词的形义分离。具体而言,造成词语形义分离的原因主要有词源、语音和结构失效等因素。

1.词源

“站”有名词和动词两个词性,“车站”“站台”的“站”为名词,来自蒙语的发音。“站了一会儿”的“站”为动词,久立之意。尽管两个“站”词形相同语音也相同,但由于来源不同,意义也就不同。

“米”有量词和名词两个词性,“一米长”来自英语meter,为国际单位制长度,“稻米”的“米”为谷类或其他植物子实去了壳的名称。二者意义不同,也是由于它们不同的词源所致。

2.语音

3.结构失效

结构失效,指词的结构形式无法为我们准确地确定词义提供线索和证明,下面以动词性语素的构词为例,说明词的形义分离现象。

(1)动名兼类的动宾式结构。例如,动宾式构词“出口”在“等待出口”中为动词,而在“大楼出口”为名词。又如,动宾式构词“挂钩”为“挂起钩来”时是动词,而其义为“供挂的钩子”时是名词。再如,动宾式构词“回信”指回信这一行为动作时为动词,指信件时为名词。词的结构不同,意义也就不同。

(2)名词性质的动词语素并列式结构。例如“领导”“裁缝”分别由两个语义相近的动词性语素构成,这两个词属职务语义场内的名词。两个动词性语素组合后的词义并不表示动作或行为,从语义透明度角度,词义与词的结构形式分离。这类形义分离的“动动”式名词,语义透明度就没有“闭合”“吵闹”“游泳”等形义对应的词语高。

(3)名词性质的动宾式结构。“枕头”“围脖”“领事”的造词结构都是动宾式的,但它们整体的意义却是名词性质的,即“枕头的东西”“用来围脖子的东西”“管事的人”。这些词语的结构没有直观地体现词义,词形与词义的分离导致了词语语义透明度没有“开会”“购物”“上学”等形义对应的动宾式词语高。

词的分离即词的形义的不统一。造成词义分离的原因主要有以上词源、语音和结构失效等因素。理论上,结构或语音与意义一致的词语,其语义透明度要高于形义分离的词语,但由于汉语音形义的关系复杂,如果不具备相当的词源知识,那些与词义本源有关联且形义同一的词语,有时语义透明度还要远低于形义分离的词语,所以语义透明度因主体的认知水平而异,是一个主观的而非客观的、相对的而非绝对的指标。换言之,词的同一和分离也只能仅仅作为语义透明度的一个参考标准。

四、结语

汉语自生阶段三级造词的实现途径分别是聚焦成像、调整改造和介入融合。在一级造词的具象阶段,作为客观实体的语言符号在认知的凸显域中以射体(tr)和陆标(lm)的对应关系呈现出来,具象阶段的造词是造词者在射体和陆标之间建立投射关联。在二级造词的调整阶段,造词者介入认知凸显域并对凸显关系中的认知成员进行改造,调整阶段的造词以主体认知覆盖陆标(lm)从而在射体和“新的陆标”(H)之间建立新的认知关联。三级造词的介入融合是汉语自生造词的高级阶段,介入融合阶段的造词在凸显域中用体现造词者主体认识的认知关系覆盖了具象的实体关系,S-H与tr-lm的重叠融合反映了汉语造词实现了从具象投射到抽象投射的扩展。

语义透明度可以用来说明汉语自生阶段层级造词的过程和成词结果,也可以用来说明词与词之间语义关系的同一和分离。在实体具象的一级造词阶段,语义透明度高,而在主体意识逐渐介入的二、三级造词阶段,词义的抽象导致语义推导难度增加,则语义透明度低。但是,在词义关系层面上,语义透明度因主体的认知水平而异,是一个相对的而非绝对的参照,词的同一和分离也只能仅仅作为语义透明度的一个参考标准。

——针对对外汉语语素教学构想