行政规范性文件“上位法依据”的司法判断

戴 杕

(中国社会科学院 法学研究所, 北京 100009)

一、问题的提出

规范性文件如果要对相对人权利义务产生不利影响,就必须具备上位法依据,这一观点不但常见于学理讨论之中,在2018年颁布的《关于适用〈中华人民共和国行政诉讼法〉的解释》中也被强调(1)该解释第148条第2款第(3)项将“没有法律、法规、规章依据,违法增加公民、法人和其他组织义务或者减损公民、法人和其他组织合法权益”列为“规范性文件不合法”的情形之一。。对于“上位法依据”的理解,一般认为,行政机关可以对上位法中的权利义务进行具体化,以及对内部组织和程序进行规范[1],以上内容被认为系行政权的“固有权能”[2],行政机关凭职权即可制定;而如果行政机关要在上位法规定之外创制新的权利义务,就必须具有上位法的授权[3]。按照上述要求,法院在遇到规范性文件中的创制性规定时,需要对其授权依据是否符合要求进行审查。然而实践中存在的一个问题是,上位法中的授权往往并不明确甚至是“空白支票”式的[4],这给法院的判断带来了困难,随着规范性文件附带审查的不断推进,如何为上位法依据设置合理的判断标准,以切实发挥司法审查在保障规范性文件合法性上的作用,值得引起关注。

二、“上位法依据”判断的既有司法实践

(一)司法实践中规范性文件授权条款的基本情况

为了对实践中的上位法授权情况进行说明,本文对《行政诉讼法》修订前后,涉及规范性文件或其他行政法规范合法性审查的案件进行了搜集,共发现法院对涉案规则进行实体审查,并说明理由的案件102起(2)具体包括最高人民法院公报案例、指导性案例,以及在《人民法院报》《人民司法·案例》《中国行政审判指导案例》等重要刊物上发布,涉及规范性文件或规章审查的案例,以及《行政诉讼法》修订后,涉及规范性文件附带审查,并在裁判理由中明确引用新《行政诉讼法》第53条或第64条的案件,最后搜索时间:2019年8月20日。在搜索时,部分案件为当事人不同,但基本案情相同的“串案”,此处不再重复统计。。在这百余起案件中,有27起案件中存在上位法的授权条款。而在这27起案例中,上位法授权条款按其详略程度,可大致分为以下几种类型:

1.仅包含制定主体

有9起案件中的上位法规定由某个或某类行政机关作为规则制定的主体,但并未在授权事项上作进一步的限制,只是概括地规定由其制定“实施细则”或“具体规定”。例如在“博坦公司诉厦门海关行政处罚决定纠纷案” 中(3)参见《最高人民法院公报》2006年第6期。,1987年《海关法》第60条规定海关总署“根据本法制定实施细则”;又如“李元溢诉仙游县社会劳动保险中心补缴基本养老保险费并重新计算和发放基本养老保险待遇案” 中(4)参见福建省莆田市中级人民法院(2010)莆行终字第121号行政判决书。,《国务院关于企业职工养老保险制度改革的决定》规定,各省、自治区、直辖市人民政府“根据国家的统一政策,对职工养老保险作出具体规定”。

2.包含制定主体与规则制定事项

有8起案件中的上位法除了制定主体之外,还规定了行政机关规则制定所针对的事项或行政目标。例如“桂冠公司与大化瑶族自治县水利局取水许可纠纷上诉案” 中(5)参见广西壮族自治区高级人民法院(2005)桂行终字第13号行政判决书。,1988年《水法》第34条规定,“水费和水资源费的征收办法,由国务院规定”;又如“睢宁县天龙新型墙材厂等与睢宁县人民政府违法及行政赔偿上诉案”中(6)参见江苏省高级人民法院(2015)苏行终字第00816号行政判决书。,《江苏省发展新型墙体材料条例》第17条要求县级以上人民政府“限期淘汰以粘土为生产原料的砖瓦窑厂”。但除了事项或行政目标之外,上述案件中的上位法也未再提出进一步的要求。

3.包含制定主体、事项与一定的要求

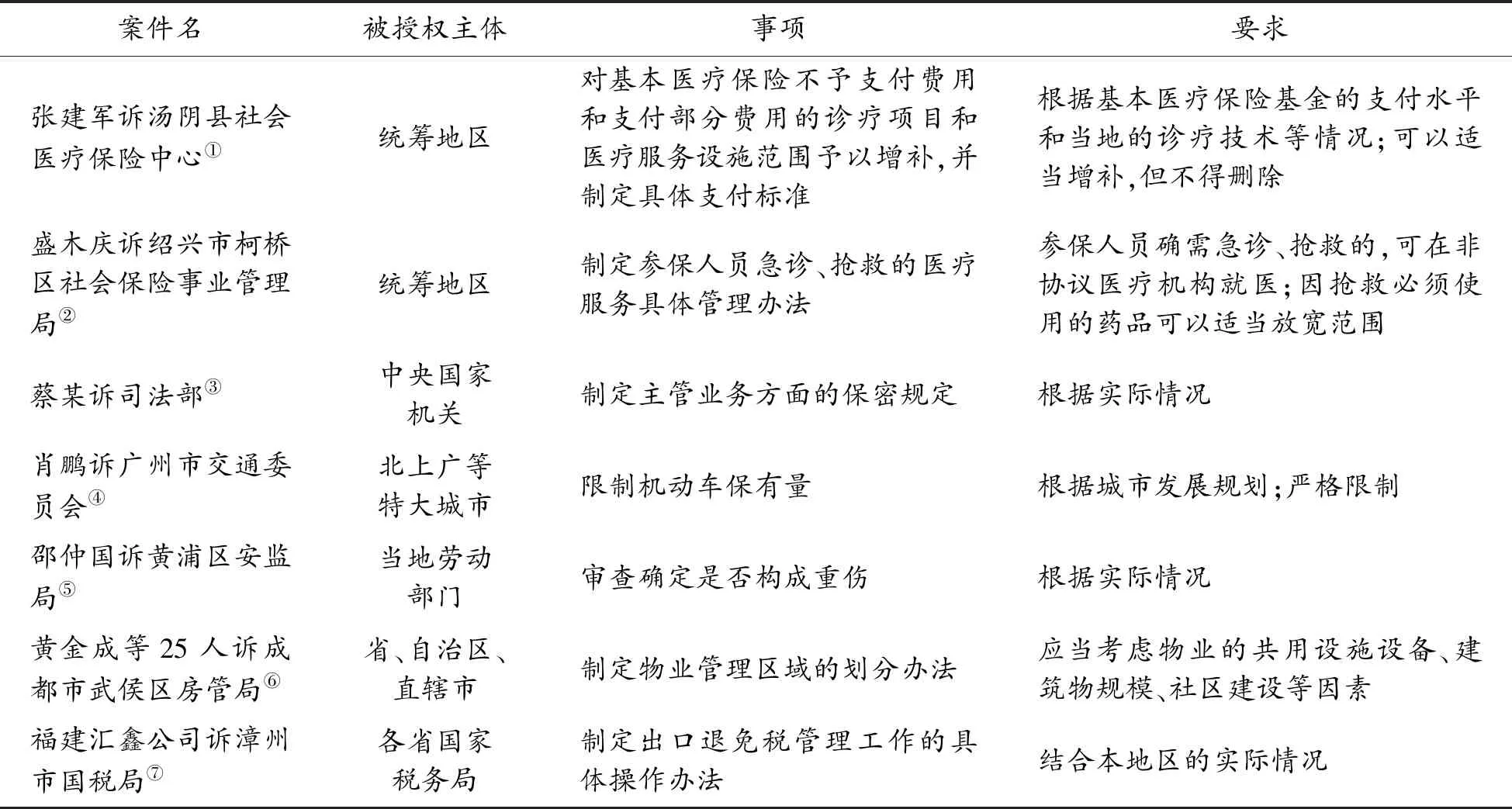

除了前述17起案件之外,另外10起案件中的上位法对于授权的行使提出了一定的要求,具体情况如表1所示。

表1 规范性文件上位法的具体授权要求

续表(表1)

(二)法院对上位法依据的不同判断方法

上述案例从一个侧面反映出了上位法授权条款的情况,授权条款在主体、事项、要求等方面详略不一,而在更多的案件中,法院甚至可能很难找到直接的授权依据。那么,其中哪些案例中的规范性文件可以视为具有上位法依据?一个比较明确的回答是,如果规范性文件明显超出授权范围,或者上位法已明确排除了规范性文件的制定权限,那么法院自然可以认定其不具有上位法依据。例如在前述“盛木庆案”中,在上位法已经明确“参保人员确需急诊、抢救的,可以在非协议医疗机构就医”的情况下,涉案规范性文件在制定报销名录时,排除当事人在非定点医疗机构就医报销的可能性,便被法院认为超出了授权范围。又如一些案件中,上位法已经对相关权利义务进行了明确规定,规范性文件额外增设相对人义务,限制相对人权利的,亦被认为不具有上位法依据[5]。但上述规定明确的上位法并不多见,在其他案件中,法院如何对规范性文件是否具有上位法依据进行判断,司法实践中体现出以下几种看法:

1.以上位法中的授权条款作为依据

在前述包含上位法授权条款的案件中,法院基本上都认可其可以作为规范性文件的依据。我国学界曾认为,上位法中的授权条款应当是明确的[6],不过对于何为“明确”,亦存在不同看法。按照严格的授权明确性要求,授权应包含授权事项、目的、标准、程序等多方面的要求[7];俞祺认为,授权只要规定了具体的事项和一定的范围,而不是宽泛地规定某行政机关负责某项工作,就已经属于明确[8]; 凌维慈、周乐军认为,概括式的或基于不确定法律概念的授权亦可满足要求[9-10]。而从前述案件的审判情况来看,法院对授权条款采取了最宽松的态度,无论授权条款形态如何,法院均未仅因其不够明确而否认规范性文件的合法性。在一些案件中,法院甚至会超越授权条款的限制。例如在前述“黄金成案”中,国务院《物业管理条例》系授权“省、自治区、直辖市”制定物业管理区域的具体划分办法,而涉案规范性文件系成都市武侯区制定的。但法院认为,只要该规范性文件与上位法不存在冲突即可,制定主体与授权条款不一致并不影响其效力。

2.以上位法中的原则或精神作为依据

在一些案件中,上位法中并不存在直接的授权条款,但法院会将其中一些原则性要求视为行政机关制定规范性文件的依据。例如在“程相东上诉北京市公安局东城分局其他案”中(7)参见北京市第二中级人民法院(2016)京02行终911号行政判决书。,北京市政府对户口管理工作提出了“维护人民群众切身利益,又严格控制首都城市人口规模”的指导原则,北京市公安局据此制定规范性文件,规定被收养人须确立收养关系2年以上方可办理进京户口登记。法院认为,该规定“具有上位法依据且与上位法不存在冲突”,故而合法有效。此外,还有一些法院笼统地以规范性文件系“根据上位法精神制定”为由认定其合法(8)参见“章奋儿与常州市钟楼区人民政府行政不作为上诉案”,江苏省常州市中级人民法院(2016)苏04行终446号行政判决书;“潘成与南京市高淳区人力资源和社会保障局给付上诉案”,江苏省南京市中级人民法院(2016)苏01行终778号行政判决书等。。

3.以行政现实需要作为依据

还有一些案件,法院只要发现上位法中存在一定的空间,且具备某种行政现实需要,便认为规范性文件可对此加以规定。例如在“闫才源诉焦作市公安局不予变更姓名案”中(9)参见河南省焦作市山阳区人民法院(2005)山行初字第4号行政判决书。,公安部规定公民不得频繁更名。法院认为“随意改变姓名,就有可能引起社会秩序的混乱,并造成民事、商事等活动无序的局面”,并将当时《民法通则》第99条第1款中公民应“依照规定”改变姓名视为对公安部的授权。又如“张道文、陶仁等诉四川省简阳市人民政府侵犯客运人力三轮车经营权案”中(10)参见最高人民法院指导案例88号。,地方政府在获得相应授权之前,便自行对小型客运车辆营运证设置了使用期限,法院以“基于行政执法和行政管理需要,客运经营权也需要设定一定的期限”为由对其合法性进行了肯定。

4.区分权利影响程度

2017年的“肖鹏案”反映出了与前述案件有所不同的判决思路。在“肖鹏案”中,《国务院大气污染防治行动计划》要求地方政府“合理控制机动车保有量”,尤其指出“北京、上海、广州等特大城市要严格限制机动车保有量”。广州市政府依此制定《广州市中小客车总量调控管理办法》(下简称《办法》),对市内中小客车施行总量调控和指标管理,其中第12条规定,已登记的车辆被盗抢后,失主需重新摇号,而不能直接取得机动车指标。对此,法院承认广州市政府可以根据国务院授权对本市机动车保有量进行控制,但认为《办法》第12条系对公民财产权利作出限制性或剥夺性规定,且违反比例原则,对失主合法权利造成不当限制,最终认定该规定缺乏上位法依据。根据这一判决,法院会对上位法依据问题予以区分看待,即便上位法中存在一定的授权条款,但当规范性文件对公民权利作出过于重大的限制时,不会轻易将该条款认定为规范性文件的依据。

三、“上位法依据”的问题与解决进路

(一)“上位法依据”标准的过度宽松与三种可能的解决进路

从前述案件中,我们可以对司法实践中“上位法依据”的判断情况进行一定的总结。尽管少数案件中体现出了比较严格的判断,但整体上看,法院对上位法依据的审查是相当宽松的。一方面,上位法授权条款无论明确与否,都能受到法院的认可;另一方面,即便在不存在授权条款的案件中,法院亦可能以上位法中的某种原则、精神,或是行政现实需要支持规范性文件的创制。这种情况反映出我国在行政机关规则创制领域长期以来存在的功能主义倾向。由于我国法治建设起步时期立法尚不完善,上位法中的授权不可能总是明确,行政机关在没有上位法的情形下制定相关规则,就被认为是“在所难免”和“具有合理性”的,否则许多行政管理活动就因为缺乏依据而无法进行或没有章法[11]。在这样的思路下,确保行政机关规则制定的“灵活、有效”成为了人们首先考虑的因素,进而带来了对授权要求的放宽,除了明确授权之外,概括式授权、公共利益,乃至行政管理实际需要等因素都可能被视为合法的上位法依据[12-13]。

上述做法可以说最大限度确保了行政管理的灵活性,但也带来了明显的问题。在普遍宽泛的授权下,行政机关制定规范性文件时既缺乏明确的标准作为指引,又缺乏上位法具体权利义务设置上的约束。这一方面使得规范性文件本身的制定缺乏必要界限,另一方也使得法院在进行审查时,由于缺乏直接、明确的上位法依据而显得“一筹莫展”[14]。尽管具有上位法授权并不等同于规范性文件合法,法院仍需对其是否存在抵触上位法等情形进行判断,但在目前主要以“权利义务”为抵触判断标准的情况下,法院又会面临两难的境地。如果认为只要规范性文件增设权利减损义务即构成抵触上位法,那么就相当于从根本上否认了规范性文件创制的功能。而如果认为只要不抵触上位法中关于权利义务的明文规定即可,又可能带给规范性文件近乎不受限制的规则制定空间。从当前的行政实践来看,规范性文件一方面确需承担一定的创制职能,另一方面其创制空间亦需受到一定限制。但在目前上位法授权普遍不够明确,法院又缺乏必要审查工具的情况下,规范性文件究竟在什么情况下可以进行创制,以及可以怎样进行创制,这些核心问题始终未得到回答。

那么,如何解决这种授权不明确情况下的司法审查难题?从我国学界先前的讨论,以及司法实践中,可以总结出以下三种可能的解决进路:

其一是强调授权明确性,规范性文件对相对人的权利义务进行创制,特别是作出侵益性规定的,必须获得上位法的明确授权。明确的授权可以为行政机关的规则制定提供必要的指引和监督,2015年修订的《立法法》亦对授权立法提出了更为明确的要求,其第10条规定,授权决定应当明确授权的目的、事项、范围、期限以及被授权机关实施授权决定应当遵循的原则等。该条规定虽然是针对授权立法提出,但亦可在规范性文件附带审查中得到参照。这样一来,上位法授权必须就规范性文件制定的具体事项、范围和授权行使的标准进行明确规定,否则法院将以上位法授权不明确为由否认规范性文件的效力。这种做法为法院提供了相对清晰的判断标准,且明确的授权也有助于为行政机关的规则制定提供指引,但其亦存在损害行政权运行灵活性的风险。

其二是承认宽泛授权。孟星宇认为,现代行政中很难要求授权的绝对明确,规范性文件的现实作用、可接受度、合理性等因素超越了形式上“合法律性”的要求,使得在缺乏上位法明确授权的情况下,仍存在认可其合法性的必要[15]。而在审查方面,法院的重点在于审查规范性文件是否符合上位法授权中所包含的授权目的[16]、原则、精神等要素[17-18]。这种做法在尊重行政机关规则制定灵活性的同时,亦保持了对其的一定限制。同时,最高人民法院近年来发布的一些典型案例中,亦体现了上位法原则、精神在规范性文件审查中的适用(11)在最高人民法院发布的“行政诉讼附带审查规范性文件典型案例”之“郑晓琴诉浙江省温岭市人民政府土地行政批准案”中,法院便作出了涉案规范性文件“将‘已经出嫁的妇女及其子女’排除在申请个人建房用地和安置人口之外,显然与《中华人民共和国妇女权益保障法》等上位法规定精神不符”的判决。又如在2015年度“人民法院经济行政典型案例”之“丹阳市珥陵镇鸿润超市诉丹阳市市场监督管理局行政登记案”中,法院亦援引《个体工商户条例》“平等准入、公平待遇”条款,认为规范性文件中对市场准入条件的限制不合法。。不过这种做法同样存在问题,从前文案件中的情况来看,相当数量的授权条款中所规定的原则或精神从文义上讲更适合作为规范性文件的支持而非限制,例如一个上位法规定“严格控制首都人口”或“严格限制机动车保有量”,那么规范性文件的规定越严格,对相对人权利限制程度越高,才似乎越“符合”上位法要求。同时,法院在审查时亦会面临司法审查能力上的考验,许多上位法只是笼统设置诸如环境保护、经济发展之类的目的,规范性文件明显违反这些目的的情形极少存在,而如果要求法院对此进行深入审查,又容易逾越司法权与行政权之间的界限,导致以司法机关的政策判断取代行政机关的判断。

其三是区分权利影响程度,即授权要求的明确程度应视规范性文件对相对人权利的限制程度而定。这种做法的核心在于根据具体事项对法律保留问题设置不同的“保留密度”,侵害越严重,或给付越大,保留密度就应当越精确,从而在促使行政主体依法行政的同时,也为行政行为的司法审查提供了有力的法律依据[19]。按照这种思路,当规范性文件对相对人权利造成一般影响时,法院原则上可认可宽泛的授权条款,以及上位法中的不确定法律概念等作为规范性文件的制定依据;但当规范性文件对相对人权利特别是对基本权利造成重大影响时,法院应对授权进行严格审查,授权不明确的,不得认可规范性文件的合法性。

(二)区分权利影响程度进路的优势与可行性分析

在以上三种可能的解决进路中,本文认为,与前两种进路相比,区分权利影响程度进路是一种更为现实可行的做法。随着现代行政的发展,行政事务日趋复杂化与技术化,过去经由立法明确授权对行政权力行使进行指引和限制的进路在实践中难以施行,从而导致宽泛授权大量出现[20]。在这种情况下,法院亦逐渐放松了对授权的要求,并不追求授权的绝对明确。例如在美国,美国最高法院对授权审查采用“可理解原则”标准(12)J.W.Hampton,Jr.,& Co.v.United States,276 U.S.394,409(1928).,在该原则的适用上,法院整体持宽松态度,不会因授权过于模糊而宣告授权无效[21];但在国会没有进行明确授权的情况下,法院会“对所有限制或削弱(基本权利)的授权进行限缩性的解释”,以避免行政机关的规则制定引发“严重的宪法问题”(13)Kent v.Dulles 357 U.S.116,130(1958).类似案例参见National Cable Television Association v.United States,415 U.S.336(1974)。,或“对规制权力带来重大且变革性的扩张”(14)Util.Air Regulatory Grp.V.EPA,134 S.Ct.2427,2444(1980).后续案例参见MCI Telecommunications Corp.v.American Telephone & Telegraph Co.,512 U.S.218(1994); Food and Drug Administration et al.v.Brown & Williamson Tobacco Corp.et al.529 U.S.120(2000)等。。又如在德国,德国《基本法》第80条第1款规定,法律授权必须规定授权的内容、目的和范围,但根据学者总结,德国联邦宪法法院仅在早期少数案例中采用严格的明确性要求,在随后的大部分案件中,法院认为授权的内容、目的与范围毋需明示地规定在法律条文内,只要能依一般法律解释方法予以明确即可。而在具体要求上,一些案例提出了授权明确程度须与对基本权利影响程度相对称的观点,对基本权利的影响越深,授权的明确程度就越高,反之,影响越轻,所要求的明确程度就越低[22]。

与前述授权要求由严格转至宽松的发展方向不同,我国授权经历的是从宽泛逐渐转向严格的过程,不过其中亦明显体现出区分权利影响程度的思路。在法治建设早期,受到立法“宜粗不宜细”指导思想的影响[23],各类行政法规范特别是规范性文件作为立法“试验田”[24],在框架化、原则化的立法下实际上承担着规则创制的职能,但同时也被视为对公民权利不当限制的主要来源之一[25]。对此,立法逐步在行政处罚、行政许可、行政强制等对公民基本权利影响重大的领域,明确了相关设定权的主体、范围和标准,体现出通过明确授权对上述领域的规则制定进行严格控制的态度。不过,除了上述规定以及《立法法》中有关法律保留事项的规定之外,我国法律并未就其他事项的规范层级或授权进行明确限定,这使得我国在法律保留上的态度被认为更倾向于“重要保留说”,核心在于要求“凡行政主体对限制或剥夺公民自由和财产及重要权利的行政作用……都应有具体明确的法律依据”[26]。这样看来,要求所有侵益性规定都必须具备明确授权依据的看法至少在现行法上是缺乏法律依据的,区分权利影响程度的看法更加符合前述立法的精神。

那么,权利影响程度的区分是否适合由法院作出判断?对于这一问题,《行政诉讼法》和相关司法解释中并没有明确规定,不过我们可以通过对《行政诉讼法》立法目的的考察来试图进行回答。1989年《行政诉讼法》作出了“参照规章”的规定,时任全国人大常委会副委员长王汉斌指出,“参照”意味着“对不符合或不完全符合法律、行政法规原则精神的规章,法院可以有灵活处理的余地”(15)王汉斌:“关于《中华人民共和国行政诉讼法(草案)》的说明——1989年3月28日在第七届全国人民代表大会第二次会议上”,《中华人民共和国国务院公报》1989年07期。。由此推断,对于位阶更低于规章的规范性文件,法院至少也应具有起码的“灵活处理”余地。如果规章和规范性文件具有明确的上位法依据,或者与上位法规定直接抵触,法院依上位法进行判断即可;而正是在上位法依据不明确的情况下,法院才需要“灵活处理”。这里的“灵活处理”可以认为是赋予了法院一定的裁量权,使其对于上位法依据不明确的创制性规定根据具体情况进行判断,而非予以一概肯定或否定。这种判断需要限制在一定的范围内,由于法院在行政专业知识和技术方面不占优势,在这些问题上,法院应尊重行政机关的决定,不能因自己认为可能存在更好的方案而“灵活”地推翻。但权利影响程度进路在当前授权普遍不明确的立法背景下,实际上是要求规范性文件不得对相对人基本权利造成过重的限制,其关注重点在于规范性文件对权利的侵害是否超越了一定限度,由此对其创制权限划定界限,而非意在取代行政机关作出政策判断。

四、“上位法依据”判断的区分权利影响程度进路在我国的具体实现

前文指出,区分权利影响程度,要求对基本权利的重大限制必须具有明确授权,可作为我国规范性文件上位法依据审查的一条进路。这一进路与我国行政立法体系的整体要求相契合,亦符合法院的审查能力和《行政诉讼法》的立法目的,有助于实现法治原则与行政现实需要的平衡。在严格的授权明确性要求和依靠原则性授权条款的审查分别存在局限性的情况下,这种区分权力限制程度的审查进路可以为法院的审查活动提供重要的补充。不过,法院在具体案件中究竟如何进行判断,仍存在模糊之处。对此,“肖鹏案”中体现了将比例原则与上位法依据判断相融合的思路,该案作为上位法依据审查的本土司法资源,可为我国后续的司法审查活动提供一定的启发。

(一)“肖鹏案”的启示:将比例原则运用于上位法依据判断的可能

“肖鹏案”中涉及的主要法律问题是,在国务院要求地方政府“严格控制机动车保有量”的情况下,广州市交通委员会制定《办法》,规定被盗抢车主必须重新摇号,是否具有上位法依据。针对这一问题,法院从以下几个方面进行了论述:(1)《办法》对于缓解交通拥堵、控制本市机动车保有量具有一定的积极意义。(2)车辆号牌属于车辆附属的财产权,规范性文件对其作出限制性或剥夺性规定,必须要有相应的法律依据。“严格限制机动车保有量”的规定不包括已注册登记的车辆,因此《办法》不具有上位法依据。(3)一般情况下,被盗抢车辆无法在本市正常行驶及使用,车主直接获得指标不会增加本市汽车保有总量,因此《办法》中重新摇号的规定无助于行政目的实现,违反比例原则;且北京市等地规定显示,在盗抢车辆问题的处理上,存在对车主权利损害更小的方法。

可以看到,在该案判决中,法院同时运用了“不具有上位法依据”和“违反比例原则”两个判决理由。在“上位法依据”方面,法院认为上位法“严格限制机动车保有量”的要求不包括已注册登记的车辆;而在比例原则方面,法院认为《办法》无助于行政目的实现,且不满足最小侵害性要求。这一判决带来了一个问题,在该案中,“上位法依据”和“比例原则”之间是什么关系?一种可能的解读是将二者作为两个相互独立的审查标准,即《办法》既缺乏上位法依据,又违反比例原则。但这种解读存在的一个明显疑问是:如果认为《办法》缺乏上位法依据,那么按照一般的认识,法院已经足以作出判决,没有再援引比例原则的必要。同时,从法院后续的判决理由来看,其事实上并不认为规范性文件在“严格限制机动车保有量”时完全不能涉及已注册登记的车辆。例如北京市为被盗抢车主直接获得指标设定了“公安机关立案满12个月后仍未追回”的条件,这一规定同样构成了对车主财产权的限制,但法院对该规定持肯定态度。这可能意味着,在法院看来,如果是对财产权的较小限制,仍可以从“严格限制机动车保有量”的要求中获得依据。

另一种可能的理解则是,比例原则与“上位法依据”的要求存在一定的重合之处,而法院有关比例原则的分析,亦是认定《办法》不具有上位法依据的重要原因。这在判决中至少体现在以下两方面:一是适当性判断,在上位法要求“严格控制机动车保有量”的情况下,法院需要判断规范性文件中的手段与该行政目标之间是否具有适当性,规范性文件对相对人的权利限制无助于该目的实现的,属于“不具有上位法依据”。二是必要性判断,也即是区分规范性文件对相对人权利限制的程度。“严格控制机动车保有量”的规定允许规范性文件为控制机动车数量而对相对人权利施加一定限制,包括像北京市那样为被盗抢车主重新获得指标设置了“立法满12个月后仍未追回”条件的,亦存在认可余地;但《办法》中要求被盗抢车主重新摇号已相当于剥夺公民财产权,这一规定对公民权利侵害过于严重,不能认为在授权允许范围之内。

从裁判全文来看,后一种理解更加符合法院的整体思路,即法院在作出上位法依据的判断时,实际上考虑了手段与目的之间的适当性,以及对权利的侵害程度。按照这样的理解,我们会发现,比例原则与上位法依据审查之间存在一定的共通性,可以在判决中并存;同时,比例原则的分析框架亦存在将上位法依据的主要要求,特别是区分权利影响程度的要求容纳其中的空间。在当前上位法所提供的审查工具较为有限的情况下,运用比例原则这样一个法院相对熟知的审查原则[27-28],为上位法依据审查提供指引,成为一个可能的选项。

(二)比例原则在“上位法依据”判断中的具体作用方式

从比例原则的结构来看,我国学界一般认为其包含适当性、必要性和狭义比例性三项要求[29-31]。而随着行政机关自主设定目的的情形不断增加,近年来一些学者提出将“目的正当性”纳入比例原则之中,从而形成了与传统“三阶论”不同的“四阶论”[32-33]。从前述我国规范性文件审查的司法实践情况来看,部分上位法对行政机关所要实现的目的进行了规定,但行政机关出于现实需要而自行设定目的的情形亦普遍存在。因此,包含目的正当性审查的“四阶论”能够对实践需求予以更加全面的回应,由此产生的逻辑顺序为,“先判断目的是否正当,然后再判断手段是否合目的、是否损害最小,最后再判断手段与目的之间是否成狭义比例”[32]。按照这一逻辑,比例原则可在以下4个方面为规范性文件的上位法依据审查提供指引:

1.目的正当性审查

目的正当性审查要求法院在对规范性文件进行审查时,首先应考察规范性文件对公民权利的限制是否具备正当目的。这种目的正当性可能来自于上位法的明文规定,例如在“肖鹏案”中,《办法》控制机动车保有量的立法目的便可因上位法规定而得以证成。而在上位法没有明确规定的情况下,行政机关为促进公共利益或行政现实需要而自行设定的目的亦可得到法院认可。在过去的司法实践中,一些案件已经体现出了对于目的正当性的关注,例如在前述“闫才源案”中,法院就考虑了维护社会秩序和民商事活动秩序作为规范性文件制定目的的正当性。而如果规范性文件所要实现的目的既没有上位法规定作为依据,又不能为公共利益所证成,则属于没有上位法依据。例如有报道指出,某县政府在2013年以“刺激烟酒消费”为名,通过“红头文件”形式层层摊派烟酒销售,严重干预市场秩序[34],此类规定应认定为目的不正当,故而不具有上位法依据。当然,目的正当性只是审查的第一步,法院是否能对规范性文件的上位法依据作出肯定性结论,还需要通过后续的几项审查进行判断。

2.适当性审查

适当性审查要求法院在目的正当的基础上,进一步考察规范性文件中所采取的措施能够实现、或至少有助于实现这一目的。通常而言,任何立法者或公权力采取的措施“多多少少”会达成目的,法院在适当性的判断上也相对宽松,只要其不是“完全”或“全然”不适合即可[35-36]。“程相东案”便体现了适当性审查的特点,法院在论证规范性文件对被收养人办理进京户口登记条件的限制时,认为该规定既符合上位法中有关“严格控制首都城市人口增长”等要求,“也能够在确保收养关系相对稳定的基础上,有效维护收养关系当事人尤其是被收养未成年人的合法权益”。不过与“闫才源案”所体现出的问题一样,仅仅目的正当或有助于目的实现并不代表规范性文件当然地具有上位法依据,法院还需对规范性文件对权力的影响程度作出区分,这也正是必要性审查所要关注的问题。

3.必要性审查

必要性审查要求在前述两项要求获得肯定后,规范性文件还须在所有能够达成立法目的的手段中,选择对相对人权利侵害最小的手段。符合法律目的的行政行为往往不是单一的,不同的行政行为对人权的侵害常常会轻重不一[37]。而正如前文所述,规范性文件对于相对人权利影响越重大,其上位法授权就应越明确。如果规范性文件为达成行政目的,选择了对相对人权利造成过度侵害的手段,就有可能使得原有的授权条款无法满足审查要求,从而构成缺乏上位法依据。例如在“肖鹏案”中,《办法》规定被盗抢车主必须重新摇号,其具体目的可能是为了避免车主重新获得指标后又找回车辆,从而出现一个指标下有两辆机动车的局面,这似乎亦符合“严格控制机动车保有量”的要求。但正如法院所分析的,北京市等地规定允许车主在一段时间后仍未找回车辆的情况下直接获得指标,且车辆找回后只能保留其中一个指标,同样可以达成前述目的。以上两种手段相比,前者对相对人权利侵害程度明显更重,因此在上位法依据上的要求也应更高。不过,必要性审查在上位法依据的判断中亦应存在一定的限度,并非只要规范性文件未满足“侵害最小”的要求,即构成缺乏上位法依据。区分权利影响程度进路的实际效果相当于在授权不明确的情况下,将部分对相对人权利造成过重限制的措施从根本上排除在规范性文件制定权限之外。但反过来讲,即便授权不够明确,规范性文件亦存在一定的创制空间,而在此空间之内亦存在侵害程度的区分,这里涉及的是行政机关制定规则时裁量权行使是否合理的问题,而非是否具有创制权限的问题,法院能否、以及可在多大程度上对其是否合理、适当进行审查,需要结合司法尊让原则加以综合判断。只有当权利限制达到极为严重的程度,以至于不能认为规范性文件有权对此加以规定时,方可回归严格的授权明确性要求,以不具有依据为由对其制定权限予以根本否定。

4.狭义比例性审查

狭义比例性要求规范性文件所采取的手段与所造成的侵害程度之间合乎比例。在一些情况下,规范性文件中所采取的手段已经是对于目的达成损害最小的手段,但仍可能对基本权利造成了过于严重的侵害,此时,狭义比例性便用来要求排除对基本权利严重侵犯的手段[38]。由于行政行为往往涉及多方利益,狭义比例性的判断需要法院在各种不同位阶、不同性质法益间进行“利益衡量”,这给法院的判断带来了较高的难度。学者们一般认为,这种“利益衡量”需要深入到合宪性领域[36],在“宪法的价值秩序”内进行[31]。而在规范性文件的上位法依据判断中,哪些权利、怎样的限制必须具有明确授权,实际上也涉及到同样的问题,法院需要在一定程度上深入规范性文件的合宪性,特别是对规范性文件中涉及限制基本人权的规定予以重点关注,不能轻易放松对上位法依据的要求。

综上,比例原则可以在目的正当性、适当性、必要性和合比例性4个方面,为法院上位法依据的判断提供指引,同时也可为上位法依据提供更为具体的内涵:首先,规范性文件目的必须正当,这种正当目的可以来自于宽泛的授权条款,或是公共利益和行政现实需要;其次,规范性文件必须至少与前述正当目的之间存在关联,在一定程度上有助于正当目的的实现;再次,法院原则上对上位法依据不作严格要求,但当规范性文件对相对人基本权利造成严重侵害时,必须具有明确授权,否则不具有上位法依据;最后,法院在基本权利和严重侵害的判断上应进行谨慎的利益衡量,必要时应从合宪性的角度进行适度考察。

五、结语

本文可以看作是在当今上位法依据普遍不明确的情况下,运用比例原则充实“上位法依据”标准内涵的一种尝试。法院可以借助比例原则这一“历史性的分析方法”[37],对规范性文件与上位法依据之间的关系进行判断,特别是根据权利影响程度的不同而对上位法依据提出不同的要求。比例原则的运用同时也意味着法院的审查超越了传统的形式合法性判断,而进入对规范性文件的实质审查,从而为未来的规范性文件附带审查标准提供了更广阔的讨论空间。