联合国教科文组织校园欺凌全球“认知式”治理研究

韩 蕊 石 艳

关于校园欺凌治理的研究历经了一个较为漫长且复杂的过程。事实上,早在20世纪70年代,挪威学者丹·奥维斯(Dan Olweus)和瑞典学者阿纳托尔·皮卡斯(Anatol Pikas),就对校园欺凌的治理展开了探索,开启了校园欺凌研究的先河。其后,随着校园欺凌现象的增加以及危害程度的加深,教育学、心理学、社会学等领域的学者也纷纷开展校园欺凌治理的相关研究。时至今日,学界以校园欺凌治理为主题出版的著作和发表的学术论文卷帙浩繁,①邹红军, 柳海民, 王运豪. 概念·成因·治策: 我国校园欺凌研究的三维构景—基于相关文献的述评[J]. 教育科学研究,2019(7): 40-47.但从全球视野审视当下的校园欺凌现象发现,全球范围内依旧存在大量受凌群体,校园欺凌仍是全球共同需要突破的教育难题之一。

基于对学界校园欺凌治理相关文献的梳理发现,目前关于校园欺凌治理的研究主要集中在对于国家层面治理政策、法案以及反欺凌项目等内容的介绍性分析,治理方式和手段多为从国家、社会、学校、社区等外在层面实现对于校园欺凌行为的干预,②李明, 郭瑞迎. 境外校园欺凌研究文献计量及可视化分析[J]. 比较教育研究, 2017(9): 103-109.从内在层面探讨校园欺凌治理的研究虽然存在,但多集中在针对个体生理、性格、同伴关系等方面的措施,③Natvig, G.K., Albrektsen, G., & Qvarnstrom, U.School-related Stress Experience as a Risk Factor for Bullying Behavior[J].Journal of Youth & Adolescence, 2001, 30(5): 561-575.④Méndez I, Ruizesteban C, Lópezgarcía J J. Risk and Protective Factors Associated to Peer School Victimization[J]. Frontiers in Psychology, 2017(8): 1-8.忽视了从最为根本的层面——认知层面对于校园欺凌行为的干预。且学界关于校园欺凌治理的研究多集中在国家的场域范围之内,主要为对于美国、挪威、芬兰、澳大利亚、日本等国家校园欺凌治理的政策、法案、⑤马焕灵, 杨婕. 美国校园欺凌立法: 理念、路径与内容[J]. 比较教育研究, 2016(11): 21-27.⑥陈琪, 李延平. 澳大利亚中小学校园欺凌治理研究[J]. 外国教育研究, 2018(08): 91-104.反校园欺凌项目⑦陶建国, 王冰. 挪威中小学校园欺凌预防项目研究[J]. 比较教育研究, 2016(11): 9-14.⑧周菲菲, 郭志英. 芬兰校园反欺凌KiVa项目的发展、组织与实施[J]. 比较教育研究, 2017(10): 40-45.等内容的介绍性分析以及治理效果的检验性分析。区域以及国际层面的研究虽已开展,但此类研究多为从中观层面对于治理政策法案的比较,⑨周冰馨, 唐智彬. 防治校园欺凌的国际经验及其启示[J]. 外国中小学教育, 2017(03): 39-44+17.⑩董新良, 姚真, 王瑞朋. 英美两国欺凌防治比较研究—基于学校的视角[J]. 外国教育研究, 2018(08): 68-78.缺乏全球层面对于校园欺凌治理的相关讨论。为此,本文从全球视野出发,选取联合国教科文组织校园欺凌治理方式为研究对象,集中探讨该组织校园欺凌全球治理多种模式中以塑造和改变各国对于校园欺凌及其治理的相关认知为目标的治理方式——“认知式治理”(Epistemic Governance),以期为我国的校园欺凌治理提供有效借鉴。

一、联合国教科文组织开展校园欺凌全球“认知式治理”的背景

在校园欺凌成为全球性问题、全球校园欺凌治理危机的显现以及校园欺凌认知偏差浮现的背景下,联合国教科文组织采用以改变认知方式为切入点的全球性“认知式治理”方式开展校园欺凌治理。

(一)校园欺凌问题全球性特征的凸显

当前社会背景下,校园欺凌成为世界范围内亟待解决的难题。随着关于校园欺凌调查研究的深入,其多发性和后果的严重性使得该问题日益受到政府、媒体、学者以及公众的关注。如2015年美国疾病控制与预防中心(Centers for Disease Control and Prevention,简称CDC)针对9—12岁年龄段学生开展的调查研究显示:20.2%的学生在过去的一年内遭受过校园欺凌。①Centers for Disease Control and Prevention. Youth Risk Behavior Surveillance-United States, 2015[EB/OL]. [2020-03-20]. https://www.cdc.gov/healthyyouth/data/yrbs/pdf/2015/ss6506_updated.pdf.2011年新西兰奥克兰大学青少年健康研究小组(The University of Auckland’s Adolescent Health Research Group)的调查研究发现:33%的受访者曾遭受他人身体上和言语上的欺凌,14%的受访者在身体上遭受过严重欺凌,12%的受访者遭受过网络欺凌。②Adolescent Health Research Group. Youth’12 Overview: The Health and Wellbeing of New Zealand Secondary School Students in 2012[M]. Auckland: The University of Auckland, 2013: 26.

在调查数据证明校园欺凌频发性的同时,研究者也关注到了校园欺凌的负面影响,他们分别从不同层面关注到了校园欺凌对于个体与社会的危害。对于学生个人而言,遭遇校园欺凌将会对儿童和青少年身心健康和教育状况造成长期的负面的影响:在身体方面,校园欺凌将产生进食障碍、药物滥用、诸如擦伤和骨折等伤症、残疾等身体健康的风险性后果;在心理方面,校园欺凌将会产生诸如焦虑、抑郁、自卑、自我伤害、创伤后应激障碍、精神分裂等心理健康疾病;在教育上,校园欺凌将会产生注意力缺乏、学习能力丧失、成绩下降、缺勤甚至于辍学等不良教育后果。对于国家和社会而言,校园欺凌将会造成直接成本和间接成本两个层面的社会损耗。直接成本主要涉及两个层面,其一是关于欺凌者、受凌者以及旁观者在身心健康的治疗以及其他医疗保健服务等方面的花费;其二则涉及刑事司法系统逮捕和起诉违法者所产生的成本、社会福利机构的看护成本以及教育系统因应对学业缺失所产生的成本。③United Nations Secretary-General’s Study on Violence against Children. World Report on Violence Against Children[EB/OL].[2020-03-20]. https://archive.crin.org/en/docs/UNVAC_World_Report_on_Violence_against_Children.pdf.间接成本指向那些由于校园欺凌事件所造成的教育中断现象,以及由此所导致的就业能力下降、生产力下降、生活质量下降等所产生的成本。④UNICEF. Hidden in Plain Sight: A Statistical Analysis of Violence against Children[EB/OL]. [2020-03-20]. https://www.unicef.org/publications/files/Hidden_in_plain_sight_statistical_analysis_Summary_EN_2_Sept_2014.pdf.校园欺凌所造成的社会损失金额巨大,据联合国儿童基金会(United Nations International Children's Emergency Fund,简称UNICEF)所资助的校园暴力和校园欺凌损失调查显示:2007年,澳大利亚校园暴力和校园欺凌所造成的短期损失金额为240亿美元,而长期损失数额超过310亿美元;巴西每年学校承担的校园暴力和校园欺凌相关损失接近10亿美元。⑤UNICEF. Toward a World Free from Violence-Global Survey on Violence Against Children[EB/OL]. [2020-03-20]. https://violenceagainstchildren.un.org/sites/violenceagainstchildren.un.org/files/documents/publications/towards_a_world_free_from_vio lence_global_survey_low_res_fa.pdf.在总结各国近年来校园欺凌调查和研究的基础上,2017年联合国教科文组织所发布的《校园暴力和欺凌全球数据报告》(School Violence and Bullying Global Status Report)指出,全球每年有近2.46亿儿童以及青少年遭受校园欺凌。报告显示,校园欺凌不是一个存在某个国家文化下的个别问题,而是一种全球公共问题,这种问题跨越了社会文化、地理等差异,对全球数以万计的儿童、家庭以及社区产生不利影响。①UNESCO. School Violence and Bullying Global Status Report[EB/OL]. [2020-03-20]. http://unesdoc.unesco.org/images/0024/0024 69/246970e.pdf.

(二)“志同道异”校园欺凌“治理危机”显现

校园欺凌的频发性及后果的严重性使得该问题日渐受到国际社会的广泛关注。各国纷纷采取各种措施开展校园欺凌的治理,但是各国所采取的治理方式呈现出一种“志同道异”的状态。所谓“志同”,即各国均将“遏制校园欺凌发展态势,消除校园欺凌”作为治理目标,并不断探索有效的治理手段以破解当前全球校园欺凌治理中的行动难题;而“道异”则指向各国在开展校园欺凌治理取向路径间所存在的较大差异。如挪威主要通过系统化的全方位学校干预实现对于校园欺凌的治理,通过与大学和社会科研机构合作,建构“全校式(Whole School)”校园欺凌的治理体系。②Awiria O, Olweus D, Byrne B. Bullying at School - What We Know and What We Can Do[J]. British Journal of Educational Studies, 1994, 42(4): 403.美国和爱尔兰则主要通过严苛的立法实现对于校园欺凌的有效治理,强调政策法案的规制作用,主张通过政策法案的强制力及政府部门的执行力保障治理的有效性。

虽然不同的校园欺凌治理方式均取得了一定的成效,但此种成效却是十分有限的。如美国教育统计中心(The U.S. Department of Education’s National Center for Education Statistics,简称NCES)的调查显示,美国校园欺凌发生率(12—18岁)已经从2003年的28%下降至2013年的22%。③Espelage, Dorothy L, Low, Sabina, De La Rue, Lisa. Relations between peer victimization subtypes, family violence, and psychological outcomes during early adolescence[J]. Psychology of Violence, 2012, 2(4): 313-324.2019年联合国教科文组织发布的最新版本的校园欺凌报告《数字背后:结束校园暴力和校园欺凌》(Behind the Numbers: Ending School Violence and Bullying)显示,全球每年仍有近三分之一的儿童遭受校园欺凌。④UNESCO. Behind the Numbers: Ending School Violence and Bullying[EB/OL]. [2020-03-20]. https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/ERTE/pdf_unesco.pdf.

从这个意义上讲,以单一国家为中心所制定的各项校园欺凌治理措施未能充分应对愈演愈烈的校园欺凌问题,全球校园欺凌出现“治理危机”。为应对此危机,国际范围内的众多主体开始参与到校园欺凌的治理中来,校园欺凌的治理呈现出“聚焦化”与“扩散化”的现象和趋势。在聚焦化方面,校园欺凌的治理不再关注于那些难以推广到全球范围内或难以确保在全球范围内推广有效性的单个国家、区域、研究团队或学者的“零散性”实践经验,而将关注重点聚焦于基于各国共有利益需求以及全球大样本数据所制定的国际性参照标准。在扩散化方面,校园欺凌的治理产生了“溢出效应”,即校园欺凌的治理需要超越“本土政治力量”的“全球力量”。这种“全球力量”的呼吁使得国际上关于校园欺凌的治理互动逐渐频繁,国际组织开始参与到校园欺凌的治理中来,成为校园欺凌治理中的重要主体。在众多的组织机构中,联合国教科文组织凭借其得天独厚的优势,开展了一系列校园欺凌治理工作,成为校园欺凌全球治理中的“领头羊”。

(三)各国校园欺凌认知偏差的浮现

校园欺凌并非是当代的新问题,校园欺凌的历史可以追溯到英国的维多利亚时代、日本的江户时代、朝鲜的王国时代、①Koo, H., A Time Line of the Evolution of School Bullying in Differing Social Contexts[J]. Asia Pacific Education Review, 2007,8(1): 107-116.中国的唐代②张读, 裴铏. 宣室志·裴铏传奇[M]. 上海: 上海古籍出版社, 2012:62.以及古罗马时期。③奥古斯丁. 忏悔录[M]. 周士良, 译. 北京: 商务印书馆, 1996:39.但长期以来人们并未关注到该问题,直到20世纪70年代,挪威学者奥维斯的相关研究才引发了人们关于校园欺凌及其治理在认知层面的重视和思考,校园欺凌逐渐从一件“平凡小事”转变为社会问题。④顾彬彬. 从严惩到调解: 校园欺凌干预取向的演变及趋势[J]. 教育发展研究, 2019, (04): 54-63.自20世纪70年代起,校园欺凌的相关研究和实践就在不断地丰富和扩充,但直至今日,全球范围内校园欺凌的相关认知仍未达成共识,校园欺凌的认知上存在着偏差,对于校园欺凌的确定范围和具体指称仍有诸多分歧。具体而言,这种认知偏差主要表现在以下几个方面:首先,关于校园欺凌认识上的问题。事实上,学界目前关于校园欺凌的认识存在两种观点,一种观点将校园欺凌视为一种“必要的日常生活磨炼”,是一种弱者向强者过渡的“困难教育”。另一种观点则认为校园欺凌是对人权的一种侵犯。⑤同本页④。其次是关于校园欺凌概念界定上的问题。纵然现今全球范围内的多数国家已经清晰地认识到校园欺凌的危害性并开展了相关研究,但至今为止,“校园欺凌”的概念界定在全球范围内仍未达成共识,其仍是一个概念化、结构化程度不高且不精确的概念。最后,关于校园欺凌治理有效性的判断标准。校园欺凌治理有效性的探寻历经了一个漫长的选择过程,鉴于校园欺凌治理各国的背景以及在校园欺凌治理阶段的差异,其对校园欺凌治理有效性的认知判断也往往不同。

二、认知塑造:联合国教科文组织校园欺凌全球“认知式治理”方式

联合国全球治理委员会(Commission on Global Governance,简称CGG)认为治理是“各种公共的或私人的个体或机构管理其公共事务的诸多方法的总和”。⑥卡尔松. 天涯成比邻—全球治理委员会的报告[M]. 北京: 中国对外翻译出版公司, 1995.2.治理虽然被认为是一种持续的互动过程,但是以往治理的着眼点仍然聚焦于社会行动。而“认知式治理”作为一种最近兴起的治理方式,将治理的着眼点置于决策者对治理问题的感知。此种治理方式是在建构主义国际关系学说兴起后才逐渐受到学界广泛关注的。其最初被应用在社会生态领域,通常是指一种通过塑造和改变国家认知而发挥作用的治理方式,主要关注认知在行动中的前提性预设作用,认为任何社会变革都要以行动者对他人或现实情况的认知转变为先导。⑦Alasuutari P, Qadir A. Epistemic Governance: An Approach to the Politics of Policy-making[J]. European Journal of Cultural &Political Sociology, 2014, 1(1): 67-84.其后,“认知式治理”被陆续引入风险、环境以及健康以及教育等领域,成为国际政策领域,尤其是国际组织推进目标实现的有效途径。①Alasuutari P, Qadir A. Epistemic Governance: Social Change in the Modern World[M]. Switzerland: Palgrave Macmillan, 2019:21-33.

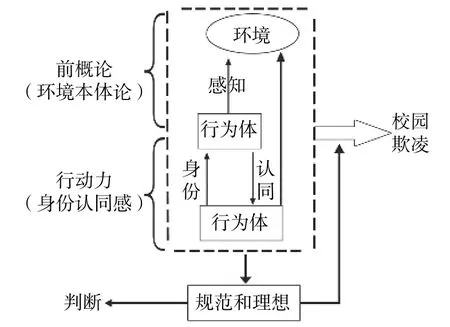

作为一种最具深层次且具有“弥散效应”的治理方式,“认知式治理”主要通过塑造和改变人们三方面的观念实现其目的(见图1)。②丁瑞常. 经济合作与发展组织参与全球教育治理的权力与机制[J]. 教育研究, 2019(7): 63-72.③同本页①。首先是环境本体论(Ontology of the Environment),即人们对于当前所处环境和形势的认知。在联合国教科文组织的校园欺凌全球治理中,环境本体论指向各国对于校园欺凌及其治理环境的感知;其次是身份认同感(Actors and Identifications),即人们对于我是谁、你是谁、我属于哪个群体、你属于哪个群体的认同。在联合国教科文组织的校园欺凌全球治理中,这种身份认同感指向治理各国对于自我和他人以及二者在校园欺凌治理中所隶属群体的认知;最后是规范与理想(Norms and Ideals),即人们对于善恶好坏的判断标准。在联合国教科文组织的校园欺凌治理中,规范和理想指向各国对“好”或“可取”的校园欺凌治理行动的判断。

图 1 联合国教科文组织校园欺凌认知式治理模型图

(一)环境本体论

环境本体论被视为是一种行动者对于当前所处形势的感知,是一种行动者理解特定政策事实和衡量标准的“前概念基础”。④Taylor, C. Modern Social Imaginaries[J]. Public Culture, 2002, 14(1): 91-124.这种前概念基础在联合国教科文组织所开展的校园欺凌全球“认知式治理”中则体现在以“危机四伏”作为开篇的各类与校园欺凌相关的出版物中。此类出版物通过直观化地展示全球、地区以及国家层面校园欺凌现状、发展趋势的信息和数据,驱使校园欺凌治理各国对其所处环境形成的清晰认知,帮助各国了解当前校园欺凌的严峻形势,从而引发各国对于联合国教科文组织所提出的治理理念的重视并明确务必依据此开展校园欺凌治理的认知。如联合国教科文组织2017年所发布的《校园暴力和欺凌全球数据报告》(School Violence and Bullying Global Status Report)的开篇指出,当前全球范围内约2.46亿儿童遭受校园欺凌,①UNESCO. School Violence and Bullying Global Status Report[EB/OL]. [2020-03-20]. http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002469/246970e.pdf.清晰地告知各国即使校园欺凌的治理已经取得一定的进展,但校园欺凌的治理之路依然“道阻且长”。

具体而言,这种“危机四伏”数据和信息主要体现在校园欺凌治理相关出版物开篇对于全球、地区以及国家范围内校园欺凌现状、校园欺凌发展趋势、校园欺凌影响因素、校园欺凌危害的介绍(见表1)。其中,全球、地区以及国家范围内校园欺凌现状以及校园欺凌发展趋势的呈现旨在告知各国目前全球校园欺凌的严重现状以及自身在全球以及地区校园欺凌全球治理中的具体排名,从而营造出一种治理焦虑感,驱使各国在排名的竞争中产生改变现状的观念和行动。校园欺凌的影响因素旨在帮助各国了解当前联合国教科文组织校园欺凌治理的进程及相关建议,暗示各国采用联合国教科文组织所提出的校园欺凌治理的相关建议开展治理行动。校园欺凌的危害则指向帮助各国明晰校园欺凌的危害并不仅在教育中,而存在着更广泛范围的政治经济挑战,从而唤起多个领域内各国的校园欺凌治理的坚定意识。

表 1 联合国教科文组织校园欺凌出版物信息内容介绍

(二)身份认同感

迈克尔·桑德尔(Michael Sandel)认为社会的行动取决于社群共同体感,这种共同体感认知实际上以行为体的身份认知为基础。简而言之,行为体所开展的任何行动都基于其自身身份。②Sandel M J, Barry B. Liberalism and the Limits of Justice[J]. Ethics, 1998, 19(3): 459.联合国教科文组织全球“认知式治理”的另一个关键方面指向通过塑造治理主体对于自身在治理过程中的身份认同来达到统一认知的目的。为了加强治理主体对于校园欺凌全球治理共同体成员的身份认同,加强各国政府和地方组织与共同体的联系,联合国教科文组织主要从“援引特定话语”“开展仪式性工作”以及“吸引行为体的共同利益”三个方面建构行为主体对于治理的清晰认知,力图通过帮助各国对“我属于哪个群体”“你属于哪个群体”“参与哪个群体对我有益”形成清晰的认知,①丁瑞常. 经济合作与发展组织参与全球教育治理的权力与机制[J]. 教育研究, 2019, (7): 63-72.明确自己的归属,并进一步影响其校园欺凌治理的理念。

1. 援引特定话语

语言的使用往往被视为“认知式治理”方式中的重要因素,其通过创造和反映知识结构,形成世界观和理想政策行动。②Alasuutari P, Qadir A. Epistemic Governance: Social Change in the Modern World[M]. Switzerland: Palgrave Macmillan,2019.21-33.而在联合国教科文组织的校园欺凌全球“认知式治理”中,这种语言的使用体现在对于特定话语的援引上。与经合组织所提出的“经合组织国家”(OECD Countries)“经合组织成员”(OECD Members)这两种固有概念的使用不同,联合国教科文组织在全球教育治理中的行动指向全球,因而虽形成了“联合国教科文组织成员”(UNESCO Members)和“联合国教科文组织准成员国”(UNESCO Associate Members)的概念,但此类概念在联合国教科文组织校园欺凌全球治理进程中的应用并不多。事实上,鉴于联合国教科文组织在全球教育治理中的当然责任和权力,该组织在其校园欺凌的治理进程中往往通过频繁地援引“全球”“世界”等话语驱使其成员国、伙伴国以及参与其校园欺凌全球治理行动中的行为体基于其身份的默认假设建立校园欺凌治理的相关论据。

2. 开展仪式性工作

仪式性工作主要通过固化的活动增强行为体对于群体的认识和联系,影响人们的活动。通俗地讲,此类工作通过行动者自身在高度正式化的谈话和行为方式中的身体体验,以及他们在其中所激发的情感来增强团队精神以及对相关群体的认同感。③Alasuutari, P. Social Theory & Human Reality[M]. London: Sage, 2 004:93-104.④Bell, C. Ritual: Perspectives and Dimensions[M]. New York: Oxford University Press, 1 997:155-159.在联合国教科文组织所开展的校园欺凌的全球“认知式治理”中,主要体现在联合国教科文组织所召开的与校园欺凌有关的会议以及所发布的与校园欺凌有关的政策文本中。具体而言,联合国教科文组织主要通过以下两项工作实现仪式性工作层面身份认同感的构建。

首先,联合国教科文组织通过召开相关会议形成治理主体对于自身身份的形成与转化。在治理校园欺凌的相关会议方面,一系列诸如“从证据到行动(From Evidence to Action)——国际校园暴力和校园欺凌研讨会”“联合国教科文组织——阿拉伯联合酋长国教育规划区域中心的校园欺凌学习的政策对话”等校园欺凌专项会议,以及世界教育论坛(Education World Forum)、高级别政治论坛(High-Level Political Forum)、七国集团(G7)——教科文组织会议、联合国教科文组织大会等高水平教育会议中领导人、政府官员、教育人员、专家学者等行为主体在会上的交流和探讨使得行为体逐步形成和认同了各自在治理中的身份。

其次,联合国教科文组织通过政策制定中多元主体合作促进身份认同感。在与校园欺凌治理相关的政策文本中,校园欺凌相关政策文本的形成并不单纯是联合国教科文组织个体力量的结果,而是多个参与国家多元合作的成果,各国在交流合作中不断强化其身份认同感。以联合国教科文组织2018年所发布的《校园暴力和校园欺凌:全球现状、趋势、驱动因素和影响》(School violence and Bullying: Global Status and Trends, Drivers and Consequences)文件为例。在这份文件的起草过程中,联合国教科文组织包容、和平与发展处写的教育部门(Education Sector's Division for Inclusion, Peace and Sustainable Development)、联合国教科文组织内的其他下属机构以及美国疾病控制与预防中心、加拿大的麦吉尔大学(McGill University, Canada)、格罗宁根大学(University of Groningen)、荷兰大学(University of Netherlands)、爱丁堡大学(University of Edinburgh)等参与体均在其中发挥了重要作用。这些参与体之间分工明确,如美国疾病控制与预防中心中心主要负责对全球学校学生健康行为安全调查(Global School-based Student Health Survey,GSHS)中校园暴力和校园欺凌的数据进行二元分析;麦吉尔大学、格罗宁根大学、荷兰大学等多名专家学者组成的团队主要负责对学龄儿童健康行为研究(Health Behaviour in School-aged Children Study, HBSC)的数据展开二元分析;爱丁堡大学和其他组织机构的专家学者团队则负责对量化数据二元分析的结果以及其他证据进行审阅。①UNESCO. School Violence and Bullying: Global Status and Trends, Drivers and Consequence[EB/OL]. [2020-03-20]. http://www.infocoponline.es/pdf/BULLYING.pdf.在明确分工的情况下,各参与体也明确了其自身的身份认同感。

3. 吸引参与国的共同利益

吸引各国的共同利益是关于身份认同感建构的一个重要内容。国际政治和治理通常被视为不同实体或利益相关者群体谋求自身利益的活动,联合国教科文组织所开展的校园欺凌全球“认知式治理”活动也是如此,以满足行为体自身的利益需求形成行为体共同的利益为根本。事实上,于今天的世界而言,校园欺凌已经成为一个全球性的问题。无论是美国、西班牙等国家的调查结果,还是经合组织、联合国教科文组织这类国际组织的统计数据,均已充分证明全球范围内普遍存在校园欺凌现象。遏制校园欺凌发展态势、消除校园欺凌就成为各个国家的共同利益需求。在此背景下,联合国教科文组织通过校园欺凌全球治理行动,总结校园欺凌的最佳治理实践,吸引有着校园欺凌治理共同利益行动者的参与。各国在促进自身利益的同时也将自己定义为校园欺凌治理的集体行动体,联合国教科文组织也在此过程中获得了各国的支持和认同。从某种程度上讲,吸引共同利益是一种将部分群体利益作为共同利益呈现,从而成为“认知式治理”的主要参与者的治理策略。

(三)规范和理想

规范和理想及其在特定情况下的应用方式是“认知式治理”的又一重点。规范和理想指向人们关于什么是可以或必须做的,什么是道德的或伦理上可以接受的的一种判断,是一种在历史发展长河中约定俗成的关于善恶好坏的判断标准。事实上,任何关于在特定情况下什么是好的或可取的特定概念,都需要对“好”和“可取”的含义进行一个更广泛意义上的界定和理解,即何种行动可以被归类为“好”和“可取”。联合国教科文组织校园欺凌全球“认知式治理”中的规范体现在对于“最佳实践”“成功经验”以及异质性概念“表现优异者”和“表现不佳者”等规范性价值观念的使用,理想则体现在遏制以及消除校园欺凌的崇高目标的设定。

1. 规范性价值观念的使用

“表现优异者”和“表现不佳者”“最佳实践”“成功经验”是一种校园欺凌全球治理行为体对现实所产生的概念反应,指向一种关于“好”和“可取”的规范标准的判定。这种概念反应的形成依托于专家或基于专业知识的本体论权威,以联合国教科文组织在校园欺凌全球教育治理进程中所获取的“大样本统计证据”“研究性证据”以及“实践性证据”这三大类证据为核心指向,通过由证据获取、证据分析和证据应用三个环节组成的基于循证实践的校园欺凌防治路径三角循环模型实现对于全球校园欺凌治理“表现优异者”与“表现不佳者”“最佳实践”以及“成功经验”的评选,生成校园欺凌治理的“好”与“可取”的规范性价值观念。①韩蕊, 石艳. 联合国教科文组织基于循证实践的校园欺凌防治路径研究—以《数字背后: 结束校园暴力和校园欺凌》为例[J]. 比较教育研究, 2020(05): 78-84.在生成规范性价值观念之后,联合国教科文组织往往通过国际会议、所发布的与校园欺凌相关的出版物发挥规范性价值观念的弥散效应。以直观性的数字百分比以及校园欺凌治理优劣的排名唤起治理国家对于“好”和“可取”的概念认知,促使各国在开展校园欺凌治理的过程中坚信联合国教科文组织所认定的“表现优异者”的“最佳实践”和“成功经验”的有效性,以此为借鉴“范本”开展校园欺凌的治理,实现一种更为广泛意义上的校园欺凌治理的“好”与“可取”的概念认知。

具体而言,联合国教科文组织校园欺凌治理中的“表现优异者”主要存在三种类型,分别为:第一种是在校园欺凌治理中取得有效进展,校园欺凌发生率显著减少的国家,如斯瓦蒂尼、意大利、牙买加、黎巴嫩、韩国以及乌拉圭;第二种是长久以来一直保持低校园欺凌率的国家,如瑞典和荷兰;第三种则是在校园欺凌治理的特定领域取得重要进展的国家,如科特迪瓦和秘鲁。“成功经验”指向三类国家在校园欺凌治理中所开展的各项治理行动和实践。“最佳实践”则意指联合国教科文组织通过元素分析的形式对校园欺凌治理中“表现优异者”治理实践进行比对分析所得出的有效要素。有效要素随时间以及“表现优异者”的变化而更新和完善,如2017年联合国教科文组织将校园欺凌治理的“最佳实践”归结为6个要素,分别为:基于立法的坚定领导,安全的学校环境,针对教师和学生的能力培养,有效的协作,提供服务与支持,基于数据的监督和评价。②罗怡, 刘长海. 联合国教科文组织关于校园暴力和欺凌干预的建议及启示[J]. 教育科学研究, 2018(04): 16-19.2019年,联合国教科文组织对2017年所提出的“最佳实践”进行更新和完善,“最佳实践”由2017年的6个要素增至9个要素,分别为:制定有力的政策法案框架体系,确定政府强有力的领导者角色,创建多元主体有效联动的校园欺凌防治体系,构建基于循证校园欺凌监测与评价体系,营造安全、健康且积极的学校环境(物质环境和人文环境),提升教师校园欺凌防治专业化的能力,赋予儿童参与校园欺凌防治的权利,提供支持转介服务系统,关注“处境不利儿童”。①UNESCO. Behind the Numbers: Ending School Violence and Bullying[EB/OL]. [2020-03-25]. https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/ERTE/pdf_unesco.pdf.

2. 理性目标的设定

在联合国教科文组织所开展的校园欺凌全球“认知式治理”中,这种理想体现在一系列诸如“到2030年彻底结束校园欺凌”等治理目标的设定上。校园欺凌的频发性和危害性已经使校园欺凌成为对教育、经济、社会安定产生不良影响的重要因素。但是各国在治理中为自己国家划定的行动目标各有不同。联合国教科文组织为了能够统一认知,加强对于治理行动和方式的引导,通过设定理想目标的方式,渗透治理的价值观,统一对于校园欺凌治理方式的认识。因此联合国教科文组织以基于循证实践校园欺凌防治路径模型为基础,提出了治理的理想目标,即“到2030年彻底结束校园欺凌”。需要指出的是,理想目标的设定并未脱离理性和科学的证据,而是呼吁遏制校园欺凌发展态势甚至彻底消除校园欺凌的共同理想,力图通过理想的设定和阐明使各国对消除校园欺凌产生坚定的信念,吸引更多的国家参与到联合国教科文组织校园欺凌全球治理进程当中。

三、联合国教科文组织校园欺凌全球“认知式治理”的成效与挑战

联合国教科文组织所开展的校园欺凌“认知式治理”以直接和间接的方式深刻影响着各国的校园欺凌治理。截至目前,已经有144个国家和地区参与到联合国教科文组织的校园欺凌全球治理进程中来,甚至在联合国教科文组织“认知式治理”的顺利开展下,已经有阿拉伯地区的国家邀请联合国教科文组织为其提供“量体裁衣”的专项支持。校园欺凌全球“认知式治理”在稳步前进的过程中取得了一定成效。据联合国教科文组织的数据显示,在联合国教科文组织2019年所获取的144个国家和地区校园欺凌发生率的数据中,有超过一半的国家和地区的校园欺凌发生率呈下降趋势,约占总调查国家的二分之一。②同本页①。

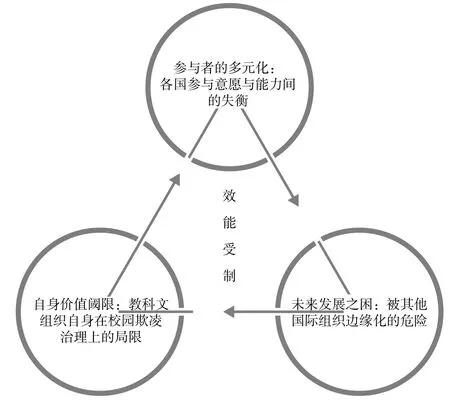

不可否认,联合国教科文组织在校园欺凌的治理中取得了一定的成果,但与此同时也面临着诸多挑战,主要体现在各国参与意愿与能力间的失衡、联合国教科文组织内部局限以及外部边缘化风险三个方面(见图2)。

(一)参与者的多元化:各国参与意愿与能力的失衡

图 2 联合国教科文组织校园欺凌认知式治理面临挑战的示意图

联合国教科文组织所开展的校园欺凌“认知式治理”以全球范围内有校园欺凌治理意愿的国家为目标指向,通过对其进行观念和认知的塑造与更改实现校园欺凌的治理。联合国教科文组织虽在其中占据领导地位,但从本质上而言,联合国教科文组织“认知式治理”的治理理念、体系以及相关行动能否形成和开展很大程度上取决于各国的参与意愿以及参与能力。

1.各国参与意愿的失衡

联合国教科文组织的校园欺凌“认知式治理”方式虽形成了固定的组织架构,但组织架构并未对各国形成强制的约束力,各国更多的是基于其自身的需要和发展参与联合国教科文组织的校园欺凌全球治理当中。从这个意义上讲,国家的参与意愿将对联合国教科文组织校园欺凌“认知式治理”能否开展、开展的效果产生直接的影响。

在当前全球化的背景下,纵然合作协商的全球教育治理已经成为一大趋势,但全球范围内仍存在大量“区隔和抵制”的国家。这些行为体缺乏对于校园欺凌治理的积极认识,在参与联合国教科文组织校园欺凌治理行动时往往因担心自治权受损以及国家重要信息的泄露而对这种行动持保留的态度。纵然联合国教科文组织采取多样行动以保障各国的利益,但各国是否愿意相信联合国教科文组织所提出的保障机制完全取决于各国自身,难以从外部强制改变。从这个层面上讲,联合国教科文组织校园欺凌全球“认知式治理”的实际效果取决于各国的参与意愿,参与意愿的失衡将对联合国教科文组织的校园欺凌全球“认知式治理”产生挑战。

2.各国参与能力的失衡

联合国教科文组织校园欺凌全球“认知式治理”中的行为体来自全球范围内的多个区域和国家,区域和国家间社会经济发展水平、能力等方面存在显著的差距,这种能力间的失衡将对联合国教科文组织校园欺凌的全球“认知式治理”提出挑战。总体而言,这种能力间的失衡主要表现在两个方面。

首先,校园欺凌治理阶段间的差异。纵然校园欺凌的治理已经成为一个全球性议题,全球范围内大部分国家均已开展校园欺凌的治理。但由于国家间政治经济发展水平以及国家对校园欺凌治理重视程度上的差异,世界范围内各个国家校园欺凌的治理阶段并非齐头并进,存在一定的差距。如美国和挪威的校园欺凌治理体系走在世界的前列,校园欺凌治理体系近乎完善,成为全球范围内校园欺凌治理的“模范样本”,而我国的校园欺凌治理体系尚处在建设阶段。

其次,校园欺凌治理配套机制建设间的差距。联合国教科文组织虽然为各国提供了校园欺凌治理的有效建议,但治理的有效实施还需要依靠各国自身的领会和实践,不断地在其体制内建构并完善校园欺凌治理的配套机制。但并非所有国家均能实现配套机制的建构与完善。纵然实现,鉴于各国之间能力和水平不均,配套机制间也会存在很大的差距。以美国为例,美国虽退出了联合国教科文组织,但仍关注联合国教科文组织校园欺凌治理方面的成果,并依据其建设并完善其现有的校园欺凌治理体系,形成了校园欺凌治理的示范性政策程序,与之相比,我国的校园欺凌治理尚处在探索阶段,校园欺凌治理的配套机制还处在建设阶段。

(二)自身价值阈限:教科文组织自身在校园欺凌全球“认知式治理”上的局限

联合国教科文组织校园欺凌全球“认知式治理”的挑战还表现在组织自身的局限上,这种局限主要体现在组织的合法性,以及合法性与自主性之间的矛盾上。

1.校园欺凌全球“认知式治理”的合法性问题

合法性问题是联合国教科文组织自身在校园欺凌全球“认知式治理”上的最为根本的局限。这种问题主要体现在联合国教科文组织所发布的校园欺凌治理的相关文件中。事实上,自联合国教科文组织开展校园欺凌的全球治理以来,其通过与各国合作发布了多样的校园欺凌治理文件,以为全球校园欺凌的治理提供有效借鉴。但作为一个没有执行力的国际组织,联合国教科文组织无法通过行政命令强制要求各国开展校园欺凌的治理,其所发布的文件往往通过联合国教科文组织之外的地域落实。依据联合国教科文组织决议类型划分的相关规定,这些文件都隶属于联合国教科文组织所划分的“外部决议”。这种决议缺乏强力的制裁手段,不具强制性,往往体现为建立、号召、倡导、劝诫以及理论上的禁止,因而存在合法性上的争议。

2.校园欺凌全球“认知式治理”中合法性与自主性间的矛盾

作为一个政府间国际组织,联合国教科文组织的各项行动来自主权国家的授权,其实则是主权国家开展合作授权的产物。从这个层面上讲,联合国教科文组织校园欺凌全球“认知式治理”的各项手段均需得到主权国家的同意与认可才能落实。换言之,联合国教科文组织在校园欺凌全球“认知式治理”中“无可置疑”的合法性实际上来源于主权国家的授权。但联合国教科文组织作为一个理性行为体,拥有着独立的利益偏好,并在组织的发展进程中以其自身利益为基础追寻组织的自主性(Autonomy),希求能够在政治上和制度上获得独立性,从而保障其能够在行使组织职能时不受外部制度的干预和限制。这种合法性和自主性的矛盾成为联合国教科文组织在开展校园欺凌全球“认知式治理”时的重要挑战。

(三)未来发展之困:被其他组织边缘化的风险

当下,校园欺凌已经成为全球教育治理中的重要议题。在此背景下,全球范围内的众多行为体纷纷通过多样行动开展校园欺凌的治理。

处于呼应全球校园欺凌治理的需要,近些年来,经济合作组织、世界银行、欧盟等世界性和区域性的国际组织纷纷参与到校园欺凌的治理中,试图凭借其组织优势为全球各个国家的校园欺凌提供有效信息,遏制全球校园欺凌发展态势。作为与不同国家之间进行国际协调、制定国际规则的重要机构,这些组织在应对全球化问题上具备先天的优势,能够为各国提供认知传导、信息输出等服务,在校园欺凌治理中扮演着越发重要的角色。在这种多层次、多主体、多维度的校园欺凌治理下,联合国教科文组织在校园欺凌全球“认知式治理”上的地位必然会受到威胁。