译者研究视域下的杨宪益研究述评

——基于CNKI2000—2019年期刊文献的共词可视化分析

王 晶

(1.中央民族大学外国语学院,北京 100081;2.云南农业大学外语学院,云南昆明 650201)

作为中国译坛宿儒,一代翻译巨擎,翻译家杨宪益先生广受学界关注。崔东丹、辛红娟统计了1980年至2015年国内学术期刊上的论文发表情况,对“翻译家杨宪益研究”的文献进行了分析,结果发现,在372篇统计文献中,超过半数的文献(202篇,占54.301%)集中于译作研究[1],这与我国文学翻译领域中译者研究滞后于文本研究的情况相符。自20世纪70年代中期以来,随着翻译学文化转向的兴起,翻译史研究开始广受关注,译史领域研究各有侧重,但均以翻译行为主体,即译者研究为核心[2]。但较之发展成熟的译本研究,译者研究开展的广度和深度还远远不足。鉴于此,笔者采用文献计量分析法对2000—2019年中国知网上发表的杨宪益译者研究文献作共词可视化分析,观察研究角度和焦点,以期对杨宪益译者研究现状及研究热点有一个全面的认知,为更多研究者深层次开展杨宪益译者研究提供参考。

一、文献来源与分析方法

(一) 文献来源

文献资料源自于中国知网总库,采用高级检索模式,跨库保留“学术期刊”“博硕”两个选项,检索主题为“杨宪益”并含“翻译”,对2000—2019年间的文献进行检索,共检索出论文740篇。为确保研究资料的有效性和代表性,依据译者研究注重“以人为本”,即以译者为中心,而不是以译文、外部环境或是语言特征为中心的原则[3]71,笔者人工筛除以译作研究为中心、戴乃迭独译研究和其他相关性不高的论文630篇,最终获得有效检索文献110篇。

(二)数据分析方法

本研究主要采用NoteExpress软件、Bibexcel软件和Ucinet 6.186软件。具体操作步骤如下:首先,利用NoteExpress软件对筛选出的110篇文献进行信息提取,获取文献的发表年份、期刊和关键词等信息,并统计分析发刊年份、期刊发文量和关键词。然后,利用Bibexcel软件统计得出词频≥200的高频关键词并得出高频关键词共现矩阵。最后,利用Ucinet软件的Netdraw画图工具绘制社会网络分析图,对高频关键词作共词可视化分析。

二、数据处理及结果分析

以中国知网检索的杨宪益译者研究为主题的有效文献110篇为研究样本,本研究从发表动态、期刊发文量和高频关键词三个方面进行详细分析。

(一)2000—2019年相关论文发表动态分析

从图1可以看出,杨宪益译者研究从2010年开始取得突破(杨宪益于2009年逝世),整体呈现波动性上升趋势,其中2012年和2015年达到当前最高,各有13篇。但值得注意的是,该研究目前在中国知网的有效发文量总共只有110篇,说明聚焦译者的杨宪益研究论文相对匮乏,在研究数量上与译者的地位和贡献是不匹配的。

图1 2000—2019年关于杨宪益译者研究的论文发表情况

(二)期刊载文量分析

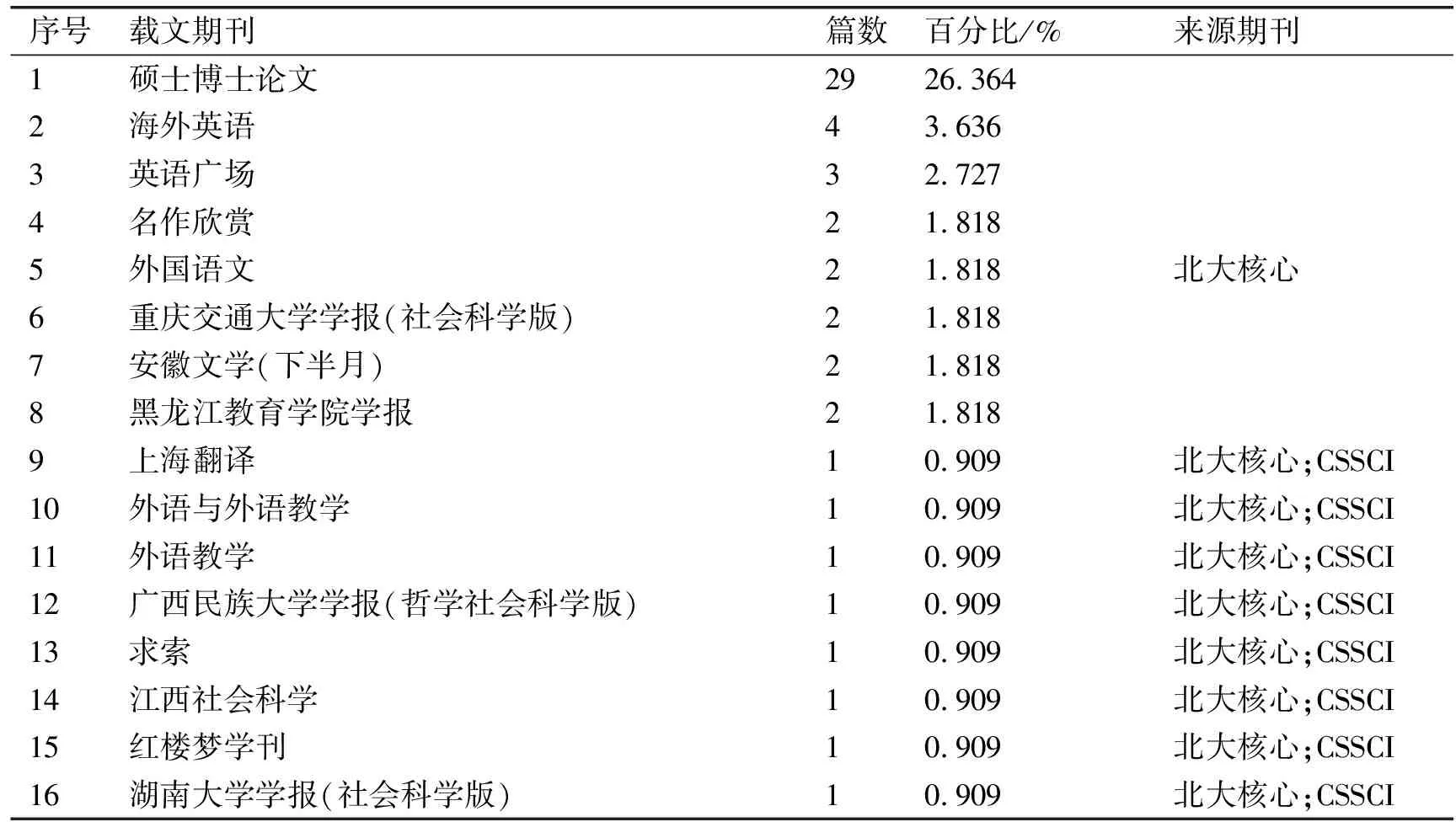

如表1所示,110篇关于杨宪益译者研究论文中,有29篇是硕/博论文(其中博士论文3篇),占比26.364%,其余81篇来自71种期刊。其中《海外英语》4篇,《英语广场》3篇,《名作欣赏》《外国语文》《重庆交通大学学报(社会科学版)》《安徽文学(下半月)》和《黑龙江教育学院学报》均为2篇。其他64种期刊都只刊发过一篇相关论文。

表1 2000—2019年关于杨宪益译者研究的载文期刊表(部分)

可见,关于杨宪益译者研究的文献主要集中在期刊论文上(近3/4),但发表在北大核心或CSSCI期刊上的只有10篇,占比为9.091%,这说明关于杨宪益译者研究的高水平论文还比较少,对此课题研究的关注度还不够,亟需研究者们更多元、更宽广、更深层次地挖掘杨宪益译者研究。

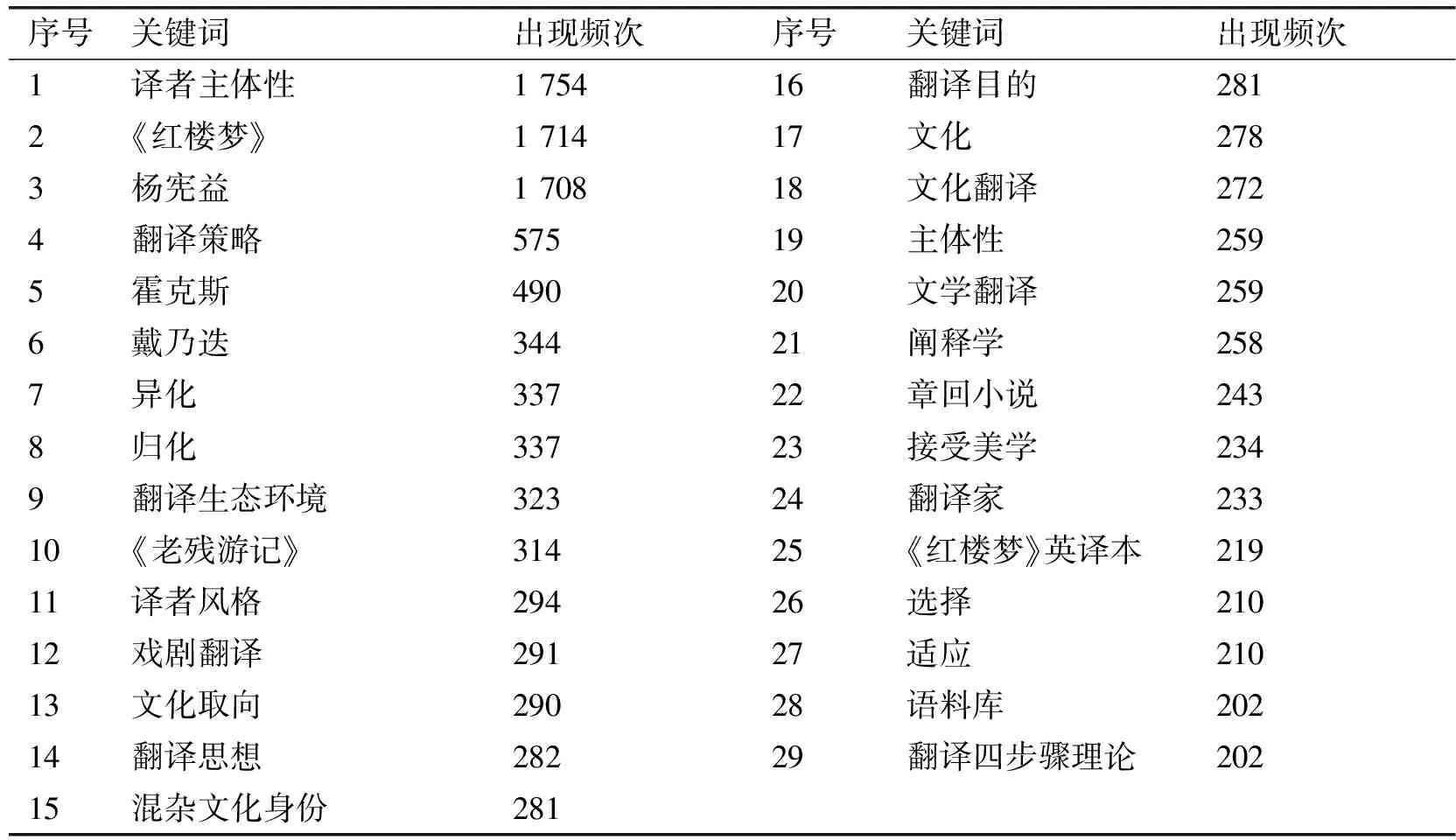

(三)高频关键词分析

选定已筛选的110篇有效论文,在CNKI文献输出页面选择“NoteExpress”,导出xls文件,将此文件导入Excel软件中进行格式处理后,存为“关键词.txt”;然后使用Bibexcel打开“关键词.txt”,逐步操作后统计出所有关键词词频,将统计结果复制至Excel软件中按关键词词频排序。为保证有效的分析结果,本研究删除了语义宽泛的关键词,如“翻译”“英译”“英译本”“译作”“译者”,合并了意义接近的关键词,如“《红楼梦》”与“红楼梦”、“杨宪益与戴乃迭夫妇”与“杨氏夫妇”、“霍克斯”与“大卫·霍克斯”,对于频次较低的关键词不纳入统计,最终将高于200频次的关键词确立为高频关键词,共获得29个高频关键词(如表2所示)。

表2 杨宪益译者研究中的高频关键词排序表

论文关键词显示论文中心内容,其量化值越高,越能凸显出研究者对其较高关注度。表2所示的29个高频关键词,初步揭示出了目前我国杨宪益译者研究的热点领域。

(四)词频共现矩阵和社会网络分析图

将Excel中确立好的29个高频关键词及其词频复制回Bibexcel,依据设定条件逐步操作,生成词频共现矩阵;将矩阵复制至Excel调整好格式后导入Ucinet软件,利用其中的Netdraw绘图工具,生成高频关键词的社会网络分析图(如图2所示)。从社会网络分析图节点可以看出“译者主体性”处于最中心的位置,这表明它和其他关键词的共现频率最高,在这些已发表论文中从译者主体性角度展开的研究最多;其次为“《红楼梦》”“翻译策略”“霍克斯”“戴乃迭”。由此可以看出,在对杨宪益的研究中,分析最多的译作仍是《红楼梦》;常与《红楼梦》英译的另一译者霍克斯以及长期的翻译合作伙伴戴乃迭相关联;研究角度多为翻译策略研究。其他研究关键词如“翻译目的”“阐释学”“语料库”“翻译四步骤理论”等处于社会网络分析图的底层,一方面说明这些视角是目前学者研究的热点,另一方面也表明这些热点视角的研究广度和深度还不够。

图2 杨宪益译者研究中高频关键词社会网络分析图

(五)2000—2019年杨宪益译者研究主题分类

相对于译本研究,杨宪益译者研究起步较晚,随着以译者为研究核心的翻译史研究方兴未艾,杨宪益译者研究得到了更多学者的关注,相关研究文献近年来有明显增加。综合以上统计和分析结果,我们发现杨宪益译者研究主题主要集中在四个方面:译者主体性研究、译者风格研究、综合性研究、选择和培养译者的启示性研究(各类研究所占比例如图3所示)。当然,这种分类也有不尽之处,综合性研究中必然会杂糅译者风格研究和译者主体性研究,而选择和培养译者的启示性研究中也难以绕开综合性研究。笔者通过细读文献,依据其探索的主要范畴,做出初步分类。下面笔者将对一些重要文献加以介绍和分析。

图3 杨宪益译者研究主题分类情况统计

1.译者主体性研究

译者主体性研究是杨宪益译者研究中最为常见的研究主题。根据《中国译学大辞典》(2011年版),“译者主体性”亦即译者的主观能动性,不仅体现在译者对作品的理解、阐释和语言层面上的艺术再创造,也体现在对翻译文本的选择、翻译的文化目的、翻译策略和在译本序跋中对译作预期文化效应的操纵等方面。国内部分研究者选取一些译本分析译者主体性在翻译中的体现,说明译者的文化翻译观、翻译思想、翻译策略等。刘迎娇分析《红楼梦》英译者霍克斯与杨宪益在个体性主体因素和社会性主体因素的差异,以《红楼梦》英译本的译者主体性对比研究为译本“评价迥异”的现象提供了强有力的阐释[4]。王静对比研究《红楼梦》两个英译本对文化涵义语不同的翻译方法,分析两位译者不同的文化取向和文化观,提出影响译者翻译策略的主、客观因素应更多地纳入翻译研究范畴[5]。党争胜对霍克斯和杨宪益的翻译思想进行了系统的比较和概括,指出杨宪益以“摹仿”为其翻译思想的认识基础,霍克斯以“译写”为其翻译思想的基础,并认为不同的翻译思想是造成两种译本明显区别的最重要因素[6]。罗丹在其博士论文中,基于交互主体性概念,分析了杨宪益翻译的《离骚》体现出向“他文化”的趋同,而其翻译的《红楼梦》体现出向“我文化”的趋同,并指出这是翻译主体从早期寻求他者认可到后期回归自身意识转变的体现[7]。辛红娟等围绕“惟信惟真”四个方面剖析杨宪益翻译诗学思想,提炼出杨宪益秉持的翻译理念[8]。

这些文献从译者主体性视角,大多通过对比分析杨宪益和其他译者在翻译目的、文化取向、翻译策略乃至所处社会环境等主体性方面的差异,对一些代表性译本的特点和差异作了很好的总结和解释,也为从个体性主体因素和社会性主体因素研究翻译家杨宪益提供了很多参考。

2.译者风格研究

在译者风格研究中,较有代表性的是禹一奇在其博士论文中对杨宪益翻译风格进行了全景式研究。作者把译者个人风格的形成同其生活经历相联系,认为杨宪益横跨东西方的文化背景反映在其“信”与“达”的翻译原则和跨文化交流等问题的认识上。同时,作者还将杨宪益的翻译风格与其他翻译家如霍克斯、许渊冲进行了横向比较[9]。这篇文献较为全面地对杨宪益的翻译风格作了研究,几乎囊括了其全部经典译作,为学界后续研究提供了有价值的参考。

除了传统的研究方法,近年来一些学者开展了基于语料库的实证研究。姚琴借助语料库,通过对比《红楼梦》的霍克斯、杨宪益译本,探索不同语言思维习惯下的译者在翻译词汇选择上的离合性,并且对比BNC的英文原创小说库来验证语言思维习惯对翻译中词汇选择层面上的深层影响[10]。此类基于语料库的描写译学研究,以实证的方法提供更具说服力的结论。

3.综合性研究

部分研究者综合性地开展译者研究,梳理杨宪益的人生轨迹、职业生涯、翻译成就等。王晨把杨宪益的翻译生涯归结为四个阶段,即业余译者阶段、职业译者阶段、译作高产阶段和功成名就阶段,并概括了杨宪益在每个阶段的社会文化环境和翻译活动特点[11]。杨清平的博士论文把“归家”隐喻化理论引入被关注较少的杨宪益外汉翻译研究,透过对“信达雅”的再思考和再阐释,揭示和阐述杨宪益外译汉翻译的作用和历史价值[12]。这类文献在描述译者生平轶事和翻译贡献的同时,更注重事件的逻辑串联,将人物、作品与历史环境结合起来讨论,是对传记和回忆史料的拓展和系统化梳理。

少量研究者也关注到了杨宪益译作的海外传播和接受效果。如欧阳友珍等以生态翻译学理论,对杨宪益、葛浩文两位翻译家的翻译行为及译作接受效果进行梳理和分析,从译者以及翻译行为的相关“他者”、译本选择和译事分工等几个角度,对中国文学在海外的有效传播和广泛接受提出建议[13]。目前该类研究数量较少,仍有很大的挖掘空间。

4. 选择和培养译者启示研究

探究成功译者的可复制性,往往能给我们选择和培养译者带来很好的启示。王建国等探究母语不同的译者(霍克斯和杨宪益)所译的英文文本,根据英语语用重结果的特点推导出一条汉—英翻译原则: 译者应设定译文读者对象是英语母语人士,应在译文中体现出重结果的语用取向,且译文效果必须讲究客观、求实[14]。蔡辉等探讨了杨宪益伉俪代表的中外联姻翻译模式,提出不论采用何种模式,中外合作应该贯穿于中华文学外译过程的始终,并指出除了优化译者选择模式之外,国家还要在外译人才培养方面加大投入,同时改革创新教育和培养模式[15]。

这类研究在目前杨宪益译者研究中为数较少,但仍给我们做出了较好的示范。要顺利推进中华文学外译,克服高端翻译人才匮乏的掣肘,关键在于培养更多优秀人才。以此角度窥入杨宪益翻译经历,总结出优秀译者培养的关键性要素,将十分有益于我们培养翻译经验丰富,学贯中西,能够翻译、审阅经典作品,能够完成定稿的高端翻译人才。

三、结语

综合以上研究,我们不难发现,国内杨宪益译者研究明显升温,研究主题主要集中在译者主体性、译者风格、综合性研究、选择和培养译者的启示四个方面。这些研究产生了一批有价值的成果,但也存在一定的局限。

首先,当前研究文献选取作为案例分析的译本过于集中。杨宪益一生高产,译著跨度大,数量多,兼顾中西,影响深远,有几乎“翻译了整个中国”之誉。然而,据前述统计,译本分析对象略显单一,被讨论的较多的译本集中于《红楼梦》《老残游记》和鲁迅的作品等,其他很多译作被忽视。

其次,研究主题和方法较为单一。从文献数量上看,译者主体性研究成为杨宪益译者研究最集中的主题,其他研究视角的文献数量较少。并且,译者主体性研究中多数文献通过译本鉴赏及对比研究来论证译者的翻译目的、文化翻译观、翻译策略等,研究方法较为传统、单一。

再次,相比杨宪益曲折、丰富的人生经历和所译著作,或相比对其某部译作的诸多研究,关于译者本人的考察还远远不够。一位成熟译者的职业历程往往跨越几十年,因此译者研究不应该局限于某一部或几部经典作品。若将译者的翻译风格和理念从其个人经历中抽离出来,无异于只见树木不见森林。目前我们对杨宪益作为译者的人生轨迹、职业发展、思想情感和风格变化的勾画尚不充分。

最后,对选择和培养优秀译者的启示性研究不足。译者研究是翻译史研究的核心,翻译史研究应表达、讨论或解决我们当前的实际问题。我们应从杨宪益译者研究中汲取更多有益于中华文学外译事业的经验和教训。

基于以上考量,今后杨宪益译者研究可以从以下几个维度展开:

第一,打破目前译作研究过于集中的局面,拓宽案例分析的译作范围。这需要研究者勇为天下先,把目光转向那些长期受到忽视的译作。译作研究范围的扩大亦能随之带来译者研究的新领域,例如杨宪益的汉译行为仍有很大的发掘空间。

第二,在研究方法和理论框架上可有所挖掘和拓展。当前大多数研究通过对所选案例的文本分析,结合译者自述来说明译者的翻译策略。实际上,翻译家的翻译理念和翻译实践可能会有出入,比如我们时常可以发现杨宪益宣称的翻译理念与其对实际文本的处理有所出入。借助语料库,我们可以用实证的方法,验证译者自述和读者的主观感受,以获取更有说服力的结论。除了分析表层的语言结构,我们还应将译者风格、个性化翻译方法以及翻译策略置于更广阔的历史语境下去考察,译者研究应当与翻译、编辑、出版活动中的其他行为者,与当时普遍流行的文学观、翻译观相结合,并上升到哲学思考的高度。

第三,避免将译者研究从其个人经历的变化中抽离出来,以动态的眼光审视译者的职业生涯。杨宪益在其人生几个阶段的翻译初衷、供职机构、工作环境等差异巨大,即便外部环境大体保持稳定,随着个人阅历、翻译经验、翻译技能的增长,译者个体也呈动态发展的趋势。杨宪益对可译性、翻译原则、文化差异等问题的理解发生了改变,甚至在不同时期对同一部作品也会采取不同的翻译策略。对这些变化的勾画也是译者研究中值得讨论的。

第四,将研究与解决当前的实际问题相结合。中华文学外译事业的推动需要有优秀的译者、有效的海外传播模式等保驾护航,探究杨宪益成为译届泰斗成长轨迹中的可复制性,乃至其译作在海外传播与接受成败的经验及教训,都能为我们今天文学外译事业的发展提供有价值的参考。

译者是连接文本、读者、作者和编者的纽带,因此应该是翻译研究的一个主要对象,期待在译者研究视域下,对这位斐然译坛翻译家的研究关注度会越来越高。