超早期微创置管血肿穿刺术治疗基底节区高血压脑出血的临床价值和对肌力、神经功能的影响*

王玉莉,邢振义

新乡市中心医院神经外科,河南 新乡 453000

随着人们生活习惯的改变,高血压的发病率越来越高,若血压长期控制不佳,随着病情发展会引起脑底小动脉血管壁病变,以纤维样、玻璃样病变较为常见,减弱血管壁强度,当血压再次骤然升高时,将引发脑血管破裂出血[1]。脑出血则是高血压患者的严重并发症,主要发生于基底节区,病情进展快速,治疗不及时将损失神经功能,甚至导致患者死亡[2]。临床治疗高血压脑出血以清除血肿、降低颅内压为基本目标[3]。近些年,随着微创技术的发展与完善,超早期微创置管血肿穿刺术在基底节区高血压脑出血中应用广泛,为进一步探究其临床价值及对患者肌力、神经功能的影响,本研究对新乡市中心医院收治的基底节区高血压脑出血患者进行随机对照分析,现总结如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选择2018年6月—2020年6月新乡市中心医院收治的基底节区高血压脑出血患者120例,均符合纳入标准且获得患者同意。采用随机数字表法分为两组,各60例。观察组男33例,女27例;年龄46~80岁,平均年龄(62.73±5.34)岁;出血量19~80 m l,平均出血量(55.74±4.93)m l;左侧29例,右侧31例。对照组男34例,女26例;年龄47~81岁,平均年龄(62.89±5.57)岁;出血量19~81 m l,平均出血量(55.66±4.85)m l;左侧28例,右侧32例。两组一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2 入选标准

纳入标准:(1)患者高血压病程≥5年;(2)脑出血经头颅CT检查确诊;(3)发病至就诊时间<6 h;(4)凝血功能无障碍。排除标准:(1)有脑出血治疗史;(2)伴有心肝肾功能衰竭;(3)伴有恶性肿瘤;(4)存在认知功能障碍或精神疾病。

1.3 方法

两组均进行降压、脱水等治疗,关注患者生命体征变化。对照组采用开颅血肿清除术,进行头颅CT检查,将手术区域及周围头发剃除,标记手术切口,实施全麻,起效后,扩大翼点入路,将侧裂分开,并切开脑组织,选择血肿距皮层最浅处,在显微镜辅助下清除血肿,并放置引流管,实施骨瓣减压。观察组行超早期微创置管血肿穿刺术:术前进行头颅CT检查,根据血肿面积最大的层面中心选择穿刺点及穿刺方向,穿刺深度以头皮到血肿中心为宜。实施浸润麻醉,使用电钻钻孔,将带有内芯的引流管沿穿刺点置入血肿腔内,拔除针芯,旋紧帽盖,进行抽吸,无法吸出血凝块即可停止。通过引流管注入2~5万U尿激酶,然后夹闭引流管,4 h开放引流,当血肿清除达到80%以上即可拔管,通过CT进行复查。

1.4 观察指标

比较两组手术效果、肌力及神经功能。(1)手术治疗效果:患者症状基本消失,血肿清除率≥80%,日常生活可自理,术后未见明显并发症为显效;患者症状得到改善,血肿清除率<80%但超过50%,日常生活需要他人帮助,无严重并发症发生为有效;未达到上述标准为无效。总有效率=显效率+有效率。(2)肌力:术后3个月观察两组肌力恢复情况:肌肉无收缩力为0级;无法进行活动,仅有轻度自主收缩力为Ⅰ级;无法对抗外界阻力及地心引力,仅可带动关节轻微活动为Ⅱ级;外界阻力无法抵抗,但能进行过节活动及对抗地心引力为Ⅲ级;肌力基本恢复,但高难度活动仍受限为Ⅳ级;正常活动为Ⅴ级。(3)神经功能:采用美国国立卫生研究院卒中量表(NIHSS)[4]评估,内容包括感觉、意识、视力、提问、肢体活动等,总分42分,评分越高神经功能损伤越严重。

1.5 统计学方法

2 结果

2.1 手术效果

观察组治疗总有效率(95.00%)高于对照组(75.00%),差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 两组手术效果对比 例(%)

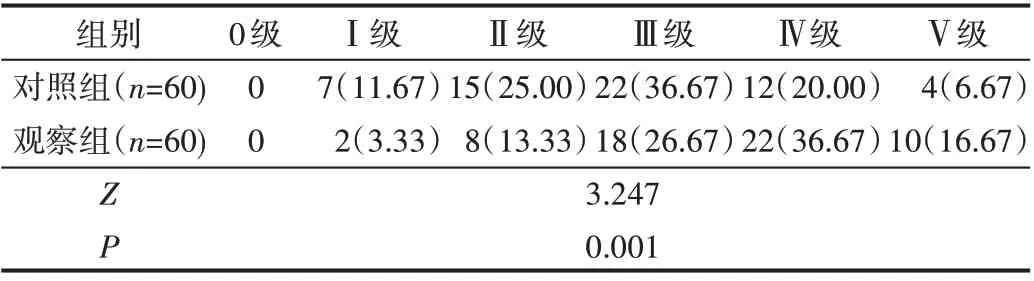

2.2 肌力分级

观察组肌力分级高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

表2 两组肌力分级对比 例(%)

2.3 神经功能

两组治疗前神经功能评分比较,差异无统计学意义(P>0.05);两组治疗后神经功能评分均降低,且观察组更低,差异有统计学意义(P<0.05),见表3。

表3 两组神经功能对比(±s) 分

表3 两组神经功能对比(±s) 分

t P组别对照组(n=60)观察组(n=60)24.439 29.301 0.000 0.000 tP治疗前19.47±3.25 19.83±3.51 0.583 0.561治疗后7.33±2.06 4.75±1.89 7.148 0.000

3 讨论

高血压在中老年人群中较为常见,当患者血压水平持续较高时,会引发脑实质内部出血,导致动脉破裂,形成血肿,尤以基底节区最为高发。基底节区高血压脑出血会破坏患者的神经核团,引发脑疝、神经功能受损、肢体瘫痪等表现,对患者健康及生命安全造成较大威胁。既往临床治疗基底节区高血压脑出血时,对于出血量<30 m l的患者多主张保守治疗,但临床实践发现保守治疗效果较差,无法清除颅内血肿会进一步加重患者的神经损伤,使患者留有严重后遗症,降低患者生活质量[5]。

近些年,随着临床对基底节区高血压脑出血的深入研究,发现治疗应以清除血肿、降低颅内压为根本,使脑组织受到的压迫得到缓解,尽可能恢复神经功能,防止出现病理性脑损伤,从而促进患者恢复[6]。传统手术通过开颅清除血肿,虽能达到较好的清除效果,但创伤较大,需在全麻下实施手术,部分老年患者无法耐受,且术中暴露脑组织较多、手术时间长、出血量多,操作过程中易损伤血管,增加并发症发生风险,导致患者术后恢复并不理想[7]。随着医疗技术的发展及医学设备的更新,微创手术在脑出血治疗中得到广泛应用,超早期微创置管血肿穿刺术具有操作简单、创伤小等优势。本研究结果显示,观察组治疗总有效率高于对照组,肌力分级高于对照组,神经功能评分低于对照组。表明超早期微创置管血肿穿刺术治疗基底节区高血压脑出血效果突出,能够增强患者肌力水平,改善神经功能。分析其原因为,超早期微创穿刺引流术可在局麻下进行,能够降低麻醉风险,且手术简单易行、所需时间较短,对患者造成的创伤较小;该术式通过建立引流通道,引出颅内血肿,在短时间内即可清除血肿,减轻血肿对神经组织的压迫,避免神经功能进一步损伤[8]。

综上所述,与常规开颅引流术治疗基底节区高血压脑出血相比,超早期微创置管血肿穿刺术治疗更加微创,能够提高治疗效果,增加患者肌力水平,减轻神经功能损伤。