“高低配”住宅小区问题分析、形成机制及改善建议*

——以广州为例

李如如,袁奇峰

“高低配”住宅小区通常是指开发商在地块限定条件基础上,通过拉高一部分住宅的建筑高度,规划高层产品,另一部分则规划多层洋房、低层联排或双拼别墅等住宅产品,由此混搭在同一住宅小区里的居住空间形态[1],其是制度约束和市场驱动共同作用的结果。从国家层面来看,自20世纪90年代起,国家各部委多次对占用土地资源的别墅进行严格约束,导致别墅的稀缺性进一步升级。由于“高低配”住宅小区能满足不同阶层的需求,同时又可以规避纯别墅开发的用地审查,且能为开发商争取最大化的利润,其成为了当前我国各地住宅小区的普遍形态[2,3](图1)。

图1 中国7个建筑气候分区内的“高低配”住宅小区示意图(1a:气候Ⅰ区、长春远洋戛纳小镇;1b:气候Ⅱ区、北京中粮祥云国际;1c:气候Ⅲ区、上海绿地香颂和保利林语溪;图1d:气候Ⅲ区、成都保利公园里;图1e:气候Ⅳ区、深圳光明大第;图1f:气候Ⅴ区、贵阳保利花溪湖;图1g:气候Ⅵ区、西宁绿地云香郡;图1h:气候Ⅶ区、乌鲁木齐绿地城)

目前学界对“高低配”住宅小区的研究主要集中在:(1)从房地产盈利角度,认为在既定的设计条件约束下,开发商通过搭配溢价能力更高的别墅或多层洋房以获取更多的利润[1,4-6];(2)从需求角度,认为人们对低层住宅天然的追求以延续传统居住文脉,促成开发商选择“高低配”住宅产品[7,8];(3)从项目去化周期角度,认为不强调“快周转”的开发商会选择“高低配”模式[9];(4)从地块规模角度,认为在大街区模式下,开发商通过地块内部平衡有多样的建成效果,容易催生“高低配”住宅小区,而小街区则较难[4];(5)分析“高低配”住宅小区引发的各种问题,如:破坏城市环境[8],造成街道空间压抑[10],对住区户外空间体验差、影响高层区的户外空间人均面积水平[6],房价差异大隐含着阶级隔离和矛盾等社会问题[1]。当前学界对“高低配”住宅小区呈现出“一边倒”的批判,然而冷静思考,这些问题是如何形成的?当前的规划标准对“高低配”住宅小区是否有约束力?

因此,本文以具有典型“高低配”特征的广州GJ社区为例,分析其存在的主要问题;并对比高容积率的GG社区,尝试从规划技术角度剖析其形成机制;同时辨析《城市居住区规划设计标准(2018)》,约束“高低配”住宅小区的有效性;最后借鉴纽约区划法对住宅用地的控制经验,提出相应的改善建议。

1 问题分析:对“高低配”住宅小区的评价

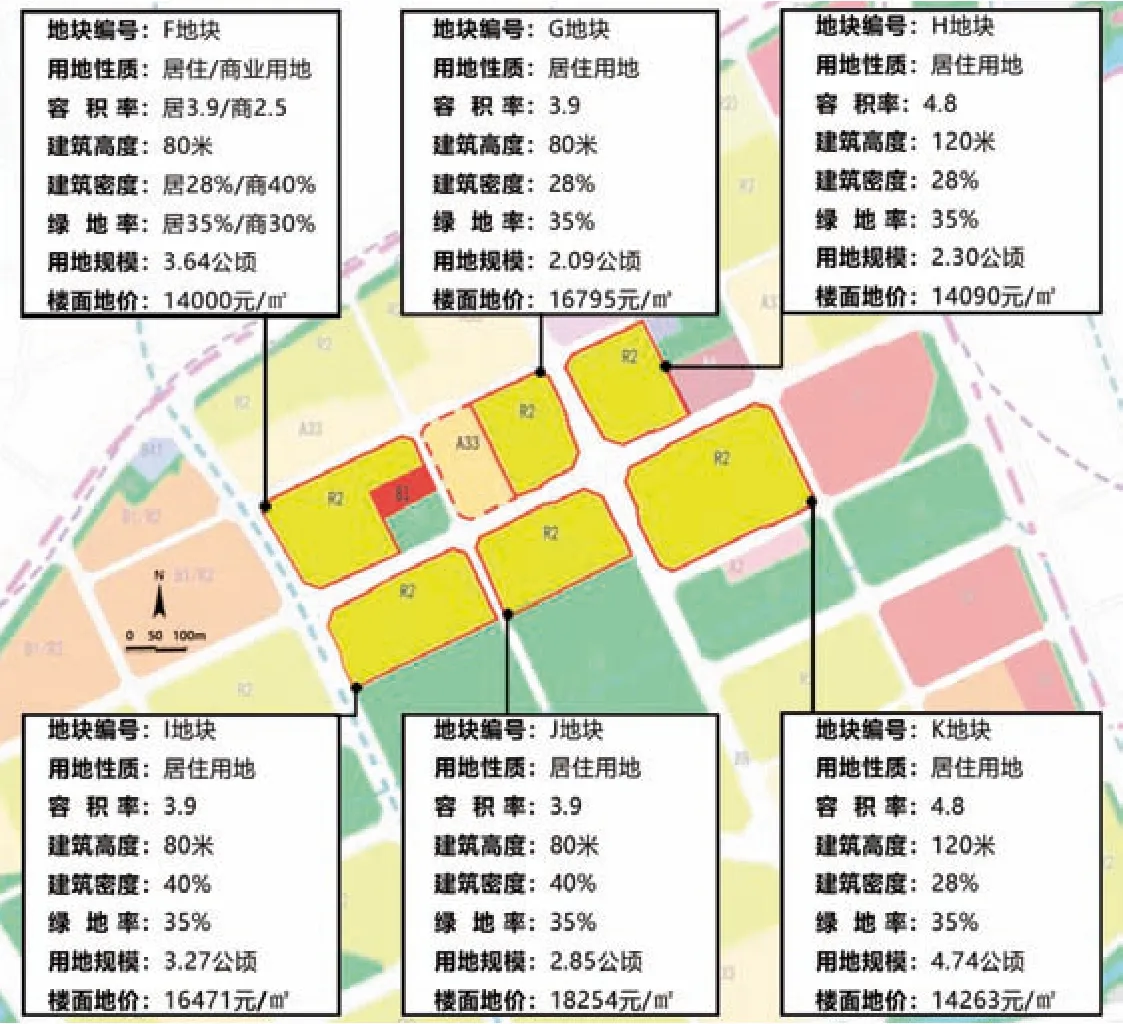

广州GJ社区位于广州市天河区东部,周边环境良好。其原为某养殖厂地块,通过三旧改造和控规调整而建成了高端社区。GJ社区包含8块宗地1),除去E商业地块和D2地块因规模太小且需提供一定规模独立占地的商业建筑而无法做“高低配”外,其余分属于4家开发商的6块地竟无一例外,均采取“高低配”模式,可见GJ社区具有典型“高低配”特征(图2)。对GJ社区调研后发现,“高低配”住宅小区存在公共绿地偏少、公共空间欠佳、社区感偏弱等问题。

图2 广州GJ社区各地块的规划指标信息图1)

1.1 公共绿地偏少难以满足住户的室外活动需求

根据广州技术规定,GJ社区C1、C2地块因地块规模应满足人均公共绿地面积≥0.5m2,其余地块则应≥1m2,同时所有地块绿地率不低于35%[11]。虽然GJ社区各小区的绿地率均能满足要求,但是集中公共绿地较少,尤其是A1、A2和D1地块内竟未规划明显的集中绿地。其主要原因在于A1和D1地块西侧均有临近开发商代建的山体市政公园(图3)。然而,调研发现山体公园难以替代小区集中绿地的功能,且进出山体公园并非特别方便,距离一些小区也较远。并且,“高低配”导致有形或无形的空间分割(图4),使得高层区住户实际人均公共绿地面积大幅度降低,比如A1地块。

图3 广州GJ社区总平面图

图4 广州GJ社区实景图

1.2 高差比大、设计手法单一导致空间感欠佳

根据设计理论,当地块内最高建筑与周边建筑的高度比大于2,则认为是不友好的空间[12]。然而,GJ社区内高层建筑高度与低层建筑高度比值达5.33~8.33(表1),可见GJ社区的尺度并不友好。

表1 广州GJ社区各小区高层建筑高度与低层建筑高度的比例

其实在东、西、北三面临河道、高等级道路或山体,开发商通常会利用城市空间的日照间距,把拼接后的大板楼或塔楼放在这三面[13](图1)。因此,GJ社区中的东西向道路在上层次控规和城市设计中虽被确定为主要道路,然而该道路以北的A1、B、C1、C2地块临道路以布置联排别墅为主,而未布置沿街商业,使得整条道路的街道感较弱,割裂了各小区的互动性(图5)。

图5 广州GJ社区鸟瞰图

1.3 居住空间分割,难以形成良好的社区感

“高低配”住宅小区在销售时通常不会主动说明高、低层区有围栏分隔管理。但在使用时,大多数小区的低层区被围栏甚至围墙分隔,且拥有独立的出入口。高、低层区间由于空间阻隔而交流甚少,造成小区内形成两个差距明显的社会阶层,难以形成良好的社区感。在传统小区,因日照间距的原因,住宅之间有较大的开敞空间作为各阶层人群交流的场所。然而在“高低配”住宅小区,因低层住宅通常在南边,其日照间距小,与高层住宅区无较大的开敞空间,进一步使交流空间减少,如A1、A2、D1地块(图4)。

2 形成机制:广州GJ社区规划指标分析

“高低配”住宅小区的形成受国家宏观经济政策、住房政策、土地供应政策、市场需求等众多因素的影响。1994年我国开始实行分税制,在保证中央财政能力的同时,也削弱了地方政府用于公共物品上的支出,形成了地方财政的巨大收支缺口以及地方政府财权和事权的严重不对称[14]。在缺乏稳定税源的情况下,地方政府需要土地出让金这一预算外收入来“自由支配”[15]。并且,随着市场经济体制的建立与福利分房制度的取消,私人资本大规模进入城市空间生产的环节[16],地方政府与开发商形成“增长联盟”,进一步导致土地财政快速增长,造就了中国城市飞速的空间发展[17]。在该过程中,通常以“价高者得”的土地“招拍挂”制度,使开发商的拿地成本更贵[18]。为规避中央“限墅令”的同时又能满足高收入群体对低密度住宅的需求,相当一部分开发商在住宅开发时会搭配有高溢价的低密度产品[7],形成“高低配”住宅小区。

然而,作为土地开发的先决条件,控规确定的各类指标扮演了什么角色?为此,笔者对GJ社区中各小区的容积率、建筑密度、绿地率、地块规模、建筑高度等主要规划指标进行分析,剖析“高低配”住宅小区的形成机制。

2.1 容积率

GJ社区各小区的容积率为2.1或3.0。笔者认为,单一的容积率指标不足以产生“高低配”的形态。根据对GJ社区周边其他同为更新地块的小区调研,容积率2~3的地块可以产生多种形态,如纯高层住宅塔楼围合中心绿地的空间形态。

2.2 建筑密度

GJ社区各小区的建筑密度均≤25%,满足广州技术规定的要求。实际上,在满足容积率的情况下,除早期周边式多层住宅小区,居住开发能较容易地通过建筑密度的控制要求[1]。然而,通过多案例研究,“高低配”住宅小区的建筑密度更接近规划设计条件中的建筑密度上限值,空地相对比纯高层住宅小区要少。

2.3 绿地率

GJ社区各小区的绿地率均能满足35%的低门槛绿地率要求。实际上,按当前广州的绿地率计算方法,对于涵盖高层和联排别墅的住宅小区很容易通过绿地率的要求。

2.4 建筑高度

因A1、D1地块邻山体公园,其建筑限高≤80m,其余四块地均≤100m。不难理解,100m作为民用建筑的一道消防门坎,开发商通常不会轻易突破。对建筑高度的空间分布进一步分析可知,因高层摆在用地的南面容易对后排建筑的日照产生较大的影响,故开发商均将高层住宅摆在各自地块的北、东或西面,呈L或U型排布(图3、5)。

2.5 地块规模

GJ社区各小区用地规模2.59~6.27ha,可见地块规模不是造成“高低配”的主要原因。然而,用地规模越大地块周长更长,在地块北、东、西三边布置更容易提容积率的高层住宅即能满足容积率要求,其余用于低密度开发的用地比例2)则会越高(图3、表2)。

表2 GJ社区各小区地块规模与低层区用地比例一览表2)

2.6 对比:高容积率与高建筑限高下的广州GG社区

有研究指出,较高的楼面地价促使开发商通过布置溢价能力高的低密度住宅去获得更多的利润[5,7,10]。然而,对比广州另一与GJ社区楼面地价3)相近、地块规模接近(2.1~4.7ha)、亦是经整体改造后的GG社区可知,与与A1、D1 地块建筑限高相同的F、G、I和J地块却因容积率高达3.9而难以采取“高低配”。H和K 地块因4.8的高容积率,即使建筑限高120m也无法采取“高低配”(图6、7)。

图6 广州GG社区各地块的规划指标信息图3)

2.7 小结:低容积率和高建筑限高易促成“高低配”小区

通过对影响居住开发的关键指标以及GG社区的对比分析可知,用地规模主要影响“高低配”住宅小区低层住宅的用地比例;建筑密度、绿地率等指标则不是重要的影响因素;合适的容积率和较高的建筑限高才是推动“高低配”住宅小区形成的关键因素。这也说明,开发商在满足相关指标的前提下,通过地块内部平衡后能产生多种建成效果[1,4],侧面说明当前的控规对地块建成后的形态缺乏有效的控制手段。

由于地块的规划技术条件是规划行政管理部门根据控规出具,而控规的编制需参考当地或国家的技术规定。从这个角度来说,是当前的规划指标管理制度纵容了“高低配”住宅小区的盛行。笔者对广州规划行政管理部门进行采访,普遍反应即使认识到“高低配”住宅小区会引发较多问题,但仍需对符合技术规定的修规做出行政许可,否则开发商甚至可以起诉规划行政管理部门的惰政或不作为。

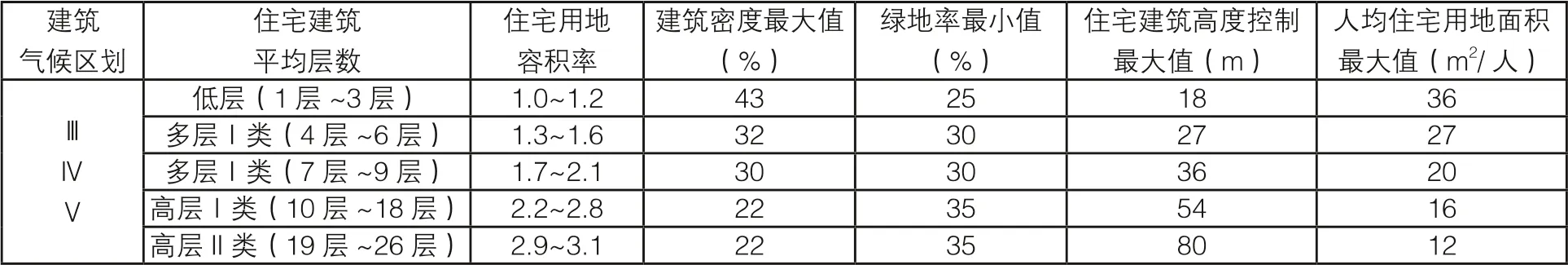

3 当前对策:《城市居住区规划设计标准(2018)》的强制性约束

2018年12月,《城市居住区规划设计标准(2018)》(以下称《18 居住标准》)开始实施。相较之前的居住区设计规范,《18居住标准》对住宅区的指标控制更为精细[19](表3)。住宅建筑平均层数和住宅建筑高度控制最大值之间一一对应的关系,对控制“高低配”住宅小区的形成具有重要约束作用。但是《18居住标准》对住宅用地存在控制较严格、不利于市场操作等问题。以广州所在的建筑气候IV区住宅平均层数高层Ⅱ类(19层~26层)为例,在80m限高下,剔除相应的公建配套用地后,按照设计经验,要既满足2.9~3.1的容积率,又满足不超过22%的建筑密度,住宅小区将是非常单调的高层围合。

表3 《18居住标准》居住用地控制指标表

当前各城市土地紧缺,居住用地容积率有增无减,尤其是在旧城改造地块中。广州近10年来已少见容积率低于3的居住用地,甚至高达14.4[20]。《18居住标准》对居住用地容积率不超过3.1的设定难以符合现实背景;另外,是否必须控制新建住宅建筑的建筑高度低于80m,尤其是在各一、二线城市的中心区内的居住用地。可以预见,在较高容积率和较低建筑高度的共同约束下,未来的住宅小区将变成高度一致且住宅标准层面积极大化的小区,如GG社区(图7),这是否会产生另一种空间同质化问题[21]?

图7 广州GG社区鸟瞰图

在经历20多年住房变革后,我国的房地产市场蓬勃发展,这对改善居民的住房条件、活跃房地产市场起到了积极的作用。虽然“高低配”住宅小区存在一定的问题,然而制度的设计既不能过于粗放以纵容房地产的不良开发,又不能过于苛刻进而抑制房地产的发展。《18居住标准》最终是否会因实用性较弱而遏制房地产的发展,进而在实际项目中被屡屡突破?因此,行业技术标准应该控什么以及怎么控?

4 经验借鉴:纽约区划法对居住区的控制经验

考虑到我国控规的形成主要受纽约区划法的影响,显然规划管理成熟的纽约区划法能提供较好的居住开发管控经验。根据最新的纽约区划法,居住区被分为10大类,其中R1~R5为低密度区,R6~R10为中高等密度区。对任一居住分区,其控制指标体系均较为精细,包括标牌、居住建筑容量、公共设施容量、停车规划以及城市设计导则等控制内容。对容量开发的控制在纵向上划分为居住建筑方面与公共设施方面,横向分开发空间和房屋面积规则、密度规则、地块面积和宽度规则、院落规则、高度和退界规则及其它规则[22,23]。对于居住区容量指标,除了控制类似我国常规的容积率、建筑密度、绿地率、建筑高度等指标外,纽约区划法还控制最小开放空间率以保证居民拥有适当的开放空间以及控制临街建筑的天空曝光面以防止沿路高层建筑“一线天”。在其他指标控制方面,纽约区划法就更为详细,包括最小前院、最小侧院、最小后院进深以及街墙最大宽度的院落规则,加强了对室外开放空间尺度的控制(表4)。

表4 纽约居住区控制指标体系表

表5 纽约中等密度居住分区控制指标表

鉴于我国严控低密度居住用地,本文将纽约区划法中高等密度居住区的常用控制指标取值与广州技术规定和《18居住标准》对比可知,即使是同一大类分区内的同一项指标,纽约区划法又根据不同小类分区、不同街道宽度等因素,采取不同的取值(表3、5、6)。另外,对于建筑限高,纽约区划法不仅控制上限高度,还控制基础高度。由此可见,纽约区划法对居住用地各类控制指标的精细化程度。

5 改善建议:加强对建筑高度、公共空间等要素的有效控制

笔者认为,广州可以尝试借鉴纽约区划法在居住用地上对公共开放空间和建筑限高的控制经验,进行局部修改可适当优化当前的住宅用地控制指标体系。

5.1 加强建筑高度的下限控制

在居住用地控规编制时,建议需制定各居住地块随容积率变化而变化的基础高度,进而确定各地块或片区内的住宅建筑限高下限值,以改善“高低配”引起的巨大建筑高差比。如,目前广州的居住用地通常容积率大于2,若区位适合,建议控制不低于18m建筑限高下限值。

5.2 加强住宅小区公共空间的控制

当前控制容易通过的绿地率指标在实际使用中可能会造成没有可使用的集中绿地空间,难以满足小区业主对公共空间的需求。对比纽约强调住宅小区公共空间的控制方法,结合我国的开发管理制度,建议还应控制可使用集中绿地的面积并规定小区集中绿地规模归小区内所有业主共同所有,该控制方式可以写进规划设计条件并进行公示以强调绿地的公共使用,让所有业主对此知悉。

5.3 加强住宅片区的城市设计引导

在城市设计得到部门规章支持的背景下,建议成片居住开发时应首先进行城市设计方案的比选,扩大城市设计的覆盖面,改变当前城市设计主要关注城市核心区、中心地区、城市历史风貌区等重要地段的局面[24-25]。在宏观层面按地块所处的不同分区,控制好各地块的建筑高度和城市形态。如较宽的道路交叉口理应优先安排较高的建筑或外向性较强的公共设施以控制道路交叉口的建筑景观或公共性。同时,应在土地招拍挂时附带已编制的城市设计方案并标注相应的三维空间等方面的控制要求。

结语和讨论

本文以具有典型“高低配”特征的广州GJ社区为例,分析了“高低配”住宅小区产生的诸如公共空间、城市形态及空间隔离等具体问题;从规划技术角度出发,通过对比高容积率的GG社区,剖析了当前“高低配”住宅小区的形成机制,认为较低的容积率和较高的建筑限高条件催生了当前“高低配”住宅小区形态;最后基于纽约区划法对居住区的控制经验,提出优化居住用地开发的控制手段,提出应加强建筑高度的下限控制、住宅小区公共空间的控制和住宅片区的城市设计引导等居住开发优化策略。

居住用地的开发受多因素影响,本文仅从规划技术角度出发,提出了简单有效的改善建议,是对“高低配”住宅小区技术优化的有效尝试,可为居住用地的规划管理提供可行性经验,改善住区的空间形态。然而鉴于规划管理的复杂性以及笔者能力的有限性,本文提出的改善建议还需经过大量实证和检验。

图、表来源

图1、7:笔者根据百度地图绘制;

图2、6:笔者根据各小区修建性详细规划批后公示资料及土地拍卖资料绘制;

图3:广州市规划和自然资源局网站;

图4、5:笔者自摄;

表1、2:笔者根据各小区修建性详细规划批后公示资料绘制;

表3:笔者根据参考文献[19]绘制;

表4、5:笔者根据参考文献[22-23]绘制;

表6:笔者根据参考文献[11]绘制。

表6 广州居住用地控制指标表

注释1)A1和A2,C1和C2,D1和D2地块分别由同一开发商开发;虚线为由开发商配建的中小学;A2与D1地块楼面地价:包含临近中小学用地的宗地总地价/居住用地总建筑面积,即剔除宗地内中小学建筑面积后的折合楼面地价。

2)C2和D1 地块的低层区比例:低层区占地面积/剔除幼儿园占地后的地块面积;分区以各小区内的道路中线为界。

3)G地块楼面地价的计算方式同注释1中的A2和D1地块。