时空整合视角下水路文化遗产保护策略研究*

——以广州为例

王成芳,吴子超,张春阳

引言

水网体系在城市和自然环境中至关重要,水路交通从古到今都在国内外城镇发展演变中扮演着重要角色。城镇发展与水系演变有着密切关系,构成相互响应、相互制约的动态耦合系统。水路文化遗产与文化线路、遗产廊道等具有一定相似性和差别,且与工业遗产密切关联。文化线路为遗产保护领域的前沿概念,在概念上更强调线路本身[1],而水路文化遗产是一个集合,既包括交通线路本身,还包括其衍生的其他历史文化要素。遗产廊道则是通过将历史文化遗产与城市绿地系统相结合,加强对文化遗产的保护,由于水路交通多依托于自然水系,大部分遗产要素都处于水系沿线或周边,遗产廊道理论可作为水路文化遗产的指导理论之一。同时,工业遗产要素出于对原材料及产品运输的需求对水路交通具有天然依赖性。

近年来,水系线性文化遗产保护备受学术界关注,如刘大群、刘庆余、朱晗、梅耀林等对我国大运河及世界著名运河等线性文化遗产展开相关研究[2-5]。广州作为海上丝绸之路的发祥地和“千年商都”的美名均源于发达的水路交通,且水路交通对广州城市发展的影响是多方面的,留下了大量文化遗产与历史线索,如吴壮达、周枝荣、潘建非、刘卫等学者对从历史地理、港口交通、城市发展等角度研究广州水网体系与城市的发展关系[6-9],同时也有学者对广州水系发展进行不同角度的考证(如曾昭璇,1991;司徒尚纪,2001;潘安,2010;黄利平,2016等)[10-13]。近年来,南粤古驿道结合乡村振兴的发展战略广受业界关注和重视,但大多聚焦于陆路古驿道,水驿道受关注程度不足。整体来说,学术界针对不同时期水路文化遗产要素与城市发展的动态关系分析较少,缺少对于广州水路文化遗产要素的价值认知、保护及活化利用等相关策略研究。因此,本文尝试从历史溯源、发展现状等系统梳理广州水路交通相关历史文化遗产要素在不同时期的空间变迁规律,并对水路文化遗产价值特色进行分析解读,基于时空整合的视角提出广州水路历史文化遗产要素保护利用建议。

1 广州水路交通历史溯源与现状

1.1 广州水路交通历史溯源

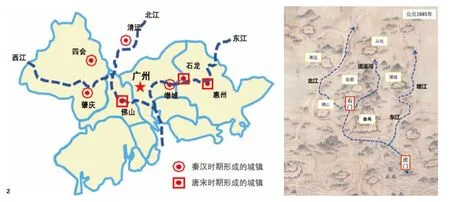

根据历史文献、地形图、钻孔资料动力地貌推演模拟分析可知,距今6000年前广州地形除了白云山脉和市桥台地,大部分地区被水覆盖,属于溺谷湾地貌,随着河流泥沙不断堆积,广州地区才逐渐发育成三角洲[14]。前秦时期(距今2500年左右)珠江三角洲河流体系逐渐明朗,北江、西江、东江均有宽阔便捷的水道通往广州。如图1所示,北江与西江是古时秦汉至明清时期中原前往岭南的主要交通要道,依托北江与西江的四条古驿道共同奠定了中原至岭南的交通格局,石门成为广州水路交通的北大门,沿线的肇庆、四会、清远、增城4个城市得到发展[11]。唐宋至明清时期,由于北方战乱,流溪河、增江、东江成为部分中原人迁徙至岭南的交通线路,迁徙而来的中原客家人逐渐在广州流溪河、增江一带定居,东江成为明清时期增城、东莞等地运送农贸产品的主要交通线路。因此,三江交汇的地理区位使广州成为岭南地区的交通中心。沿着珠江流域发达的水路网络,众多民居聚落逐步发展。唐宋时期,中国商品经济与手工业进入快速发展时期,广州周围形成数个交通型城镇(如石门镇、大通镇、猎德镇等);还有与之分工与合作密切的城镇,如佛山、番禺、东莞等(图2)。密集的水路交通道路网成为珠三角地区各城镇之间的血管,输送商品、原材料、人口劳动力等,同时海上丝绸之路的开启也促进后期广州长洲附近形成以黄埔、扶疍为主的长洲城镇群。明清时期,岭南经济进入历史鼎盛时期,番禺(广州)、佛山、陈村、石龙四镇形成一个商业为主导的城镇体系,在本土人口增多的同时,中原移民也开始在广州水资源丰富且交通发达的流溪河、增江东江及番禺水道等3个主要江河流域定居,若干墟市或传统村居聚落陆续涌现。

图1 广州不同时期水路交通示意图

图2 不同时期广州及周边城镇群发展示意

广州城区内部,早期从白云山脉上流下来的甘溪、文溪等是古城水系的组成部分,也是影响广州古城格局形态的重要因素,现存的南越王宫署、南越国木构水闸、药洲遗址等考古信息正是这一时期的侧面写照。由于背山面水,广州没有太多腹地另辟新的城池,据考证,曾经的番山、禺山被凿平填入珠江。因此,自秦到明清时期,广州历朝历代新城扩建基本在原有城址进行扩建或重建,历史文化遗产层叠的特点很鲜明,城区水系走向和城墙形态基本保持一致(图3)。民国时期,广州开展大规模“拆城墙、筑马路”运动,城市形态发生较大变化。但直到现在,“六脉皆通海,青山半入城”依然是广州老城最深刻的空间意象,揭盖复涌的东濠涌很快成为广州新的城市景观带与公共空间,六脉复涌的记忆恢复景观设计工程也逐步提上城市更新议程。

图3 不同历史时期广州城与珠江岸线的关系

1.2 广州水路交通现状

目前广州境内有八大主要河流,包括珠江、北江、东江、增江、流溪河、白坭河、市桥水道、沙湾水道等,结合上述对广州水路交通历史演变过程分析,总结广州水路现状主要为“1条核心流域+3条特色流域”空间布局结构(图4)。

图4 广州市域主要河流水系分布图

其中,以珠江为主体的“1条核心流域”,包括白坭河、珠江航道、长洲岛及虎门出海口一带。珠江是广州水路文化遗产最主要的承载水系,其水路文化遗产包括历史上的港口码头、与水路交通相关的历史建筑、明清时期建设的江防海防设施等。“3条特色流域”主要指广州市域范围以流溪河、东江增江、番禺水道为主体的河流水系,各具特色。一方面是由于人口迁徙、文化传播、扩散与融合所形成的历史人文特色,另一方面则是由于自然地形要素所形成的山水风景特色。不同的江河流域呈现不同的历史发展印记和特征,如流溪河一带形成了以生态温泉为特色的墟镇聚落区,增江东江一带形成以客家山水为特色的民居聚落,番禺水道到南沙一带的沙田景观与传统古村落共同形成沙田特色聚落区。

2 广州水路文化遗产特点及要素解析

水是广州最主要的地理特征之一,可以发现广州有很多带有河、涌、滘、甫、津、沙、溪、濠、埗等字样的街巷名称或地名,都镌刻着不同历史时期和“水”相关的印记。因此,水路文化遗产在广州整个历史发展和城市建设中扮演着举足轻重的角色,主要包括水网体系、水路交通两个方面逐步形成的文化遗产。

2.1 丰富的水网是广州总体空间形态的基础

2.1.1 水网体系

首先,丰富的水网是广州商业发展与城市空间形态的基础。“涌-河-湖-江-海”等多重水网形成科学的历史航运、城池防御系统和城市防洪蓄水的体系。如表1所示,2014年审批通过的《广州历史文化名城历史保护规划》中明确列出江湖水系要素[15]。在核心流域中,除了现存水系以外,还有若干消失的水系要素只能通过地名、石碑或历史图档略知一部分。其中西壕涌、玉带濠等河涌现为暗涌,这些水体当前虽已消失,但曾经是广州古代水陆交通的重要载体(表1),也是广州历史文化保护中需要关注的水路文脉线索。

表1 广州水网体系一览表(部分)

2.1.2 居住聚落

“3条特色流域”主要指广州市域范围以流溪河、东江增江、番禺水道为主体的河流水系,各具特色。其中,流溪河流域以生态温泉为主要特色。自唐代梅关古道的开通,逐步有大量中原人南迁至广州,北宋至元途径南雄珠玑巷的就多达130多次[16]。在早期人口迁徙与文化传播方面,山脉往往是阻隔要素,水系则往往是推进要素。因此,明清时期,南迁的客家人逐渐在流溪河一带安居,人口逐渐增多的广府人也沿着流溪河逐步向北扩张,形成了大量村镇墟市群。另坐落于青山绿水之间的从化温泉是全国著名的温泉旅游地之一,繁忙的文化交往、商业往来、政治会晤等在流溪河流域留下大量古驿道、码头、休闲疗养等不同时期丰富的历史文化遗产。从图5可以看出,流溪河流域沿线1km范围内的古村落就有20多个,如何结合该流域民居聚落群或城镇群系统梳理流溪河流域的历史发展脉络,是一个值得深入探讨的话题。

图5 流溪河流域传统村落空间分布图及沿线村庄示例

广州东部增江、东江一带为客家山水聚落区。增江起源于广州从化东北部,是增城对外通往广州、龙门、惠州、东莞等地的重要水上交通要道[17]。历史上广州为了加强对增江、东江一带的管理,最早于201年设立增城县。但增城有记载的古村落从隋代开始,主要村落都在宋、元立村;明代以后的村庄则多集中在河道附近[18];宋朝至清末,迁入增城的客家人逐步增多,形成以客家文化为主导和广府与客家相融合的传统聚落群。目前广州地区现存的16个客家村落中,有13个位于增城(图6),因此增江流域也是展示广州客家文化的重要区域。

图6 传统村落空间分布图(6a:增城东江;6b:番禺水道)

番禺水道位于广州南部,历来是广州贸易的出海门户,具有典型的沙田聚落特征。唐宋以来,市桥一带逐步淤积成大量陆地,人口迁徙从中原带来的先进防洪与农耕技术,使广州南部形成大片沙田宗族村落。当时广州西北部白坭河、西南涌的淤塞使部分商船不得不改道通行佛山水道,间接提升了沙湾水道交通线路的地位,给番禺沙田地区带来经济发展的机遇[19]。沙田的形成是一个逐步南移的过程,南北朝时期沙湾以南还未有居民点记载,唐宋时期广州沙田范围主要集中在沙湾水道周围,宋至清代逐步覆盖广州番禺东涌,直至今日延伸到南沙南部地区。广州南部沙田空间分布及特征和海陆变迁密切相关,也是广州城镇发展的核心文脉要素之一。

2.2 发达的水路交通是千年商都发展之源

2.2.1 水路交通要素

便利的水路交通离不开港口建设,不同时期的港口码头遗存是重要的水路文化遗产。唐代以前广州港口主要位于古城周围,未区分内外港。唐代以后,随着海内外贸易的繁荣,为抵御海盗以及方便商船停靠,在广州城东部和东南部设置扶疍港和屯门港,且这两个港口是外国来往广州的必经之路,内外港之间功能的区分开始显现。广州因为繁荣的商业活动,更便利航线的开辟和拥有全国最大的港口,逐步取代北部湾成为海上丝绸之路的起点。除了现存的天字码头、鳌洲码头、黄埔古港等,还有很多历史上的古码头随着航线迁移已消失或损毁,如坭城码头和西来初地码头仅留石碑,琶洲码头、石门码头等均已消失,后期如何保护遗址或恢复场所记忆是一个重要议题。

近代广州出现铁路以后,铁水联运也成为重要的货物运输方式,相关要素逐步受到关注,如广九火车站遗址、广三铁路总工会旧址、粤汉铁路黄沙车站旧址、广三铁路石围塘站旧址等。另外,各类桥梁是联系整个水路交通的重要纽带,广为人知的有海珠桥、人民桥、解放桥等,而列入2014版名城规划中市级以上文物桥梁就有22个。因此,不同历史时期的码头、桥梁等水路文化遗产的兴衰,体现的是广州与海上丝绸之路共生共长、共荣共辱的历史。

2.2.2 产业相关要素

广州是最早设置“市舶使”的城市,这是其商业贸易不可忽视的要素之一。自唐以来,广州蕃坊地区出现具有地标意义的大型宗教建筑,这些宗教场所本身也兼外国人接待场所。清朝广州“十三行”是中国行商规模最大的,相关建筑虽然当时被大火烧毁,但地名仍存,商业仍旺。广州近代民族工业的发展同样源于便利的水上交通,如“柯拜船坞”、黄埔船厂等都是重要的近代工业遗产,也是需要保护和发扬光大的重要文化要素。另还有贸易与管理的需求发展出不同时期建设的海关、仓库等建筑物(表2)。

表2 广州水路交通产业相关要素历史文化遗存一览表

2.2.3 军事防御与航运指引等要素

古代水上防御系统、航运指引系统及城市风水系统也是广州重要的水路文化遗产[13]。广州水上防御系统除了城墙以外,还包括若干古炮台群,如广州四方(永康、永宁)炮台、广州鱼珠炮台等,在此不做赘述。

广州古城外莲花塔、琶洲塔、赤岗塔的修建加强珠江下游“水口”的“捍门砂”的形势,并与在珠江上游,从西向东的三座石岛(即浮丘石、海珠石、海印石),形成的天然“水口砂”共同构成古城“三塔三关”的态势。“三塔三关”成为广州古城大空间领域的限定标志,扩大了城墙内有限的空间环境,形成了“白云越秀翠城邑,三塔三关锁珠江”的大空间格局[20]。虽然这些塔现在失去了航运指引作用,但其文化意义深远。

3 时空整合视角下广州水路文化遗产保护策略思考

3.1 构建水路文化遗产阐释的整体性保护体系

如何将水路文化遗产现有价值深入挖掘并进行保护和展示,是目前亟待解决的问题。历史文化遗产保护包括保护历史文化的整体性和真实性,其中整体性保护需要重视历史要素之间的关联性,包括历史(时间)的关系、区域(空间)的关系、文化(精神)的关系、功能(要素和结构)的关系[21]。

因此,从时间维度来看,有必要留存广州不同历史时期“城”与“水”共同发展的记忆,尽量维持历史脉络的连续性;从空间维度来看,珠江作为母亲河及其分支河流是最重要的水路文化遗产,包括市域尺度的江河水系,也包括城区尺度的濠涌、湖泊等要素,同时还包括和水文化相关的各类衍生要素,有必要将现有水系及其衍生要素看作一个整体进行保护。

广州水路交通文化及其现状遗存,是人与自然在两千多年来互动博弈和相互依存所呈现的状态和结果。随着珠江出海口自然水体的演变,流溪河与增江两条水系是在山谷间流淌的,珠江岸线与番禺水道是河流泥沙逐渐淤积的结果。因此,“山、城、田、海”为广州最具特色的空间格局,白云山、莲花山等山体山脉和以珠江、流溪河为主体的江河湖涌水系以及田园环境是其城乡聚落群发展的基础,从古到今也一直是广州相对稳定的整体性空间结构。2000年广州总体发展概念规划咨询中,将广州“云山珠水”的传统生态基底转向“山、城、田、海”的战略结构选择[22];新出台的《广州市国土空间总体规划(2018-2035年)》草案公示中,明确提出“坚持山水林田湖海生命共同体理念,打造云山珠水吉祥花城”。因此,在未来国土空间规划管控和市域尺度“城-水”关系调控中,需要强化广州城市大山大水构成的生态基底,尤其要重视保护从古至今维系的以水路交通为骨架建立起来的、富有鲜明岭南特色的聚落文化景观及水路文化遗产。

“遗产阐释与展示”当前已经成为国际保护领域中对于遗产价值再现的主流工作方法。遗产阐释强调一切可能的、旨在提高公众意识、增进公众对文化遗产理解的活动,并重视对于遗产文化内涵、主题挖掘和传播[23]。2020年是广东省碧道建设由试点转入全面建设的开局之年,这对于具有丰富水网体系的广州来说是大好发展契机(图7),通过水路交通充分串联重要文化展示节点、公共活动节点,结合对水路文化内涵的系统梳理,构建不同主题的水路文化遗产阐释框架,加强文化和空间的耦合联系。

图7 《广州市碧道建设方案》与水路交通有机结合

3.2 通过水路文化遗产要素的有机串联,建构关联性保护机制

水路文化遗产要素的形成年代并不是固定的,从秦汉到明清,都有不同特点的历史要素遗留至今。同时,其要素所处的空间也各有差异,不同流域相关要素特点不同。从现状遗存保护措施来看,广州水路文化遗产不仅是多元和层级化的,还是分散和碎片化的。因此,选择水路文化遗产要素作为保护对象不能拘泥于要素本身,还需要全盘审视其对广州历史文化体系的关联性,建议成系列、分类别的方式进行保护和利用。如在大流域尺度,可以结合水上公交系统和游船系统等,策划水路文化遗产的水上展示系统,讲述广州城镇群发展演进、江海防御系统等历史故事;在文化遗产密集的小尺度水域,可以通过利用线性公共空间载体串联最能彰显广州历史底蕴和文化特点的文化要素。广州提出结合珠江景观带打造7条“最广州”线路就是很好的实施举措(图8)。

图8 结合珠江文化带与“最广州”文化径有机结合

3.3 强化各水路流域的主题特色,提升水路文化遗产的在地性保护

遗产保护传承与利用需要体现地方特色与本土独特的魅力。广州水路文化遗产保护中,由于各要素跨越的尺度较大,不同地段的流域文化形态呈现鲜明的本土化特征。目前,水路交通文化遗存较为丰富的珠江河段受到政府和公众关注度较高,相对而言,其它特色流域需要给予更多重视。如图9a所示,在温泉资源丰富的流溪河段,可以将温泉、传统村落与水路文化遗产联合起来,结合碧道建设,打造集度假、休闲、文化为一体的旅游上下产业链;在独具沙田特色的番禺及南沙水域,需要适当顶住开发建设的压力,注重保护传统村落与沙田农业景观结合的本土唯一性特色;增江东江流域段结合绿道建设的前期良好基础(图9b),充分结合沿线客家传统村落、古码头遗址、墟镇等要素与山水美景有机结合,打造一条巨型的增江山水画廊。

图9 (9a: 广州城镇聚落群示意;9b:增城绿道与传统村落叠加示意图)

3.4 构建水路文化遗产动态名录和可持续保护体系

基于水路文化遗产的整体性与关联性保护,将水路沿线多个分散文化遗产要素串联起来整体保护的“连点成线”保护模式基本达成共识,但对于历史文化遗产的价值彰显来说,还有可待挖掘的潜力。一方面,目前就考古发现的历史文化要素并不是一成不变的,对历史文化内涵的挖掘会随着时间发展和逐步深入,未来不断还有新的遗产要素涌现;另一方面,在不同的时代,同一历史文化遗产的价值可能发生变化或转型而赋予新的内涵,同时当前文化遗产要素也会随着时间进程逐步成为历史要素。用发展的眼光来看,对于广州水路文化遗产的研究是一个不断再认知的“全生命周期”,因此,根据现有遗产要素点串联起来的文化线路并不是一条固定的线路,需要基于一个动态化模式对水陆交通文化遗产进行可持续保护与利用。

笔者建议“连点成线+点线成网”复合模式是在原来形成的保护体系上新增加动态更新机制,将后续发现的相关要素定期更新并及时纳入整体保护体系中,如图10a、图10b模式图所示,新的要素一方面丰富和完善原保护体系,另一方面并不局限于后续新发现的文化遗产要素,还要包括文化遗产开发利用所需提升周围公共空间品质的配套服务设施、公园绿地等。在这种模式下,水路文化遗产的保护利用将具有更强大的生命力,能够动态适应保护与未来发展的需要。

图10 (10a:“连点成线”的保护模式;10b:后续“点线成网”的保护模式)

结语

中国地大物博,河流水系众多,水路文化遗产的保护与复兴研究的意义重大。由于“水”的特殊性,水路文化底蕴丰厚,但和水相关的文化遗产要素无法像陆地历史遗存一样直观展示,故导致针对水路文化保护与复兴关注度相对有所欠缺。广州作为一座因水而生、因水而兴的城市,水路文化遗产对于广州乃至岭南地区来说是非常重要的线性文化遗产,其潜力价值巨大,有待深入挖掘,有必要深入和持续探索水路文化遗产与城市的可持续协同发展。笔者通过对广州水路交通历史文化遗产发展及其相关要素进行系统性梳理,将不同时空的历史遗产要素有机联系,提倡整体性的历史文化遗产保护理念,并从整体性、关联性、在地性、可持续更新等方面提出相应的保护策略与思考建议,作为抛砖引玉,以期水路文化遗产的保护复兴思路对其他城市可以起到相关借鉴和参考,激发更多学者关注水路文化遗产的保护与传承。

图、表来源

图3:源于参考文献[10]、[12]改绘;

图5、6:笔者根据卫片整理绘制(图中红点表示古村落,源自参考文献[16]);

表1:其中的序号1、5要素源自文献[16],序号2、3、4要素为结合文献[10]整理汇总;

表2:其中的序号1、5要素源自文献[16];

其余图片均由作者绘制。