广东汉民系传统聚落典型防灾景观模式研究*

潘 莹,段佳卉,施 瑛

引言

自然灾害作为一种极端的天气,强烈威胁到传统聚落的居住安全与生产安全。在技术条件相对落后的传统时期,人们营建聚落时往往通过自然景观要素如石坝、石堤、防风林、基塘、陂塘、沟渠和人文景观要素如建筑群布局、建筑形制、建筑材料、水车等的运用,来防止和减弱自然灾害对传统聚落的不利影响。这些具有防灾功能的景观元素,在特定灾害区域内往往形成了多种具有空间结构关联且功能相辅相成的聚落景观模式。

广东地区自古以来自然灾害频发,尤其是突发性自然灾害如台风、暴雨、暴潮、洪水等的发生频率更是居全国之首[1,2],比较不利于聚落的发展和农业的种植。但从宋代以来,北方移民的大规模南迁入广,广东地区土地得到了大规模拓展与开发,聚落规模和数量不断增多。到明清时期广东地区还逐渐发展成为全国农业产量较高的地区。这与南迁的汉民系在聚落规划建设过程中不断积累并发展成熟的可应对灾害危机的模式化处理经验有较大关联。

1 土地开发进程中三大汉民系核心区聚落面临的主要灾害类型

三大汉民系在宋代至清代约800年来土地大规模开发的进程中,所面临的区域主要灾害类型必然产生不同的应对机制并影响到其聚落景观建构模式。从区域环境开发史来看,北宋末年由于北方的战乱,大量移民进入广东地区,揭开了广东地区的大规模开发序幕,到明清时期,广州地区成为唯一的对外通商口岸,经济的发展又使广东地区开展了更大规模的开发。根据数据记载在从北宋后期(1080年)到道光年间(1839年)广东人口从291万人增加到了2484.4万人[3],人口增多了近10倍。可以说在宋代至清代,约800年间,三大汉民系人口快速增长,大量的聚落在这个时间段建成,其土地开垦面积也迅速增大。

从近800年来的土地开发利用规律而言,三大汉民系都是先立足于自然侵害相对较少,利于进行农业生产开发的平原台地,而后随着人口激增,不得不转向开发那些并不具有农业生产优势和更容易受到自然灾害侵袭的区域。这个特征在广东三大汉民系的核心区域内,有着明显的表征。较早来到广东地区的广府民系,选择水资源丰富的珠江三角洲地区作为主要的聚落的建造地。广府民系所在的珠江三角洲区域内,其聚落建设用地主要顺珠江由中上游向下游开发,把大量的滨水低地改造为可耕地;从福建南下而来的潮汕民系在韩江三角洲地区形成了民系核心区,并逐步向西部山区和东部滨海地带双线发展;较晚来到广东地区的客家民系,只能选择自然条件相对恶劣的粤北粤东北山区,并在梅州地区形成了民系发展的核心区域,其土地开发区域由兴宁、梅县盆地与东江河谷地区,逐步向更高海拔的坡地山地发展[4]。滨河低地、近海平原和高海拔山地分别成为三大汉民系在这一时间段内土地开发的主题。

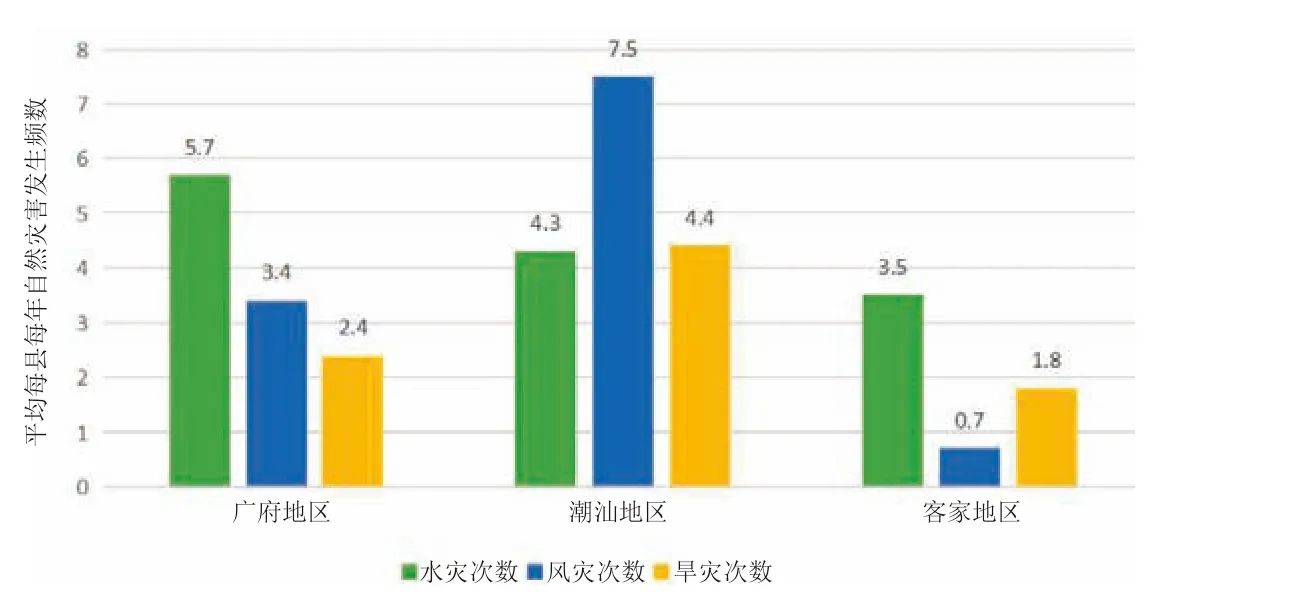

在以不同类型土地为开发主题的三大汉民系聚落中,人们面临的自然挑战各不相同。广府民系核心区所处的珠江三角洲地区地势低洼,洪涝灾害最为严重,再加上夏秋季节的台风灾害,台风带来的暴雨、暴潮易引起江水上涨和海水倒灌,导致洪水泛滥频仍。潮汕民系核心区所处的粤东沿海地区主要灾害类型为海洋性气候灾害如台风、风暴潮、暴雨、洪涝和地震等[2],其中对农业生产影响最大的灾害主要是台风带来的狂风摧毁与暴雨侵袭。客家民系核心区所处的粤北山区,旱灾和水灾所引发的危害程度几乎相同,同时由于山区地形条件的影响,还易引发山洪、山体滑坡、崩岗、水土流失等次生灾害(图1)。根据中山大学大气科学系对10~20 世纪广东省各县发生自然灾害次数的统计可知:广府民系面临的水灾次数最多达到每县平均每年发生5.7次水灾,其中水灾最严重的南海县10个世纪共发生有记载的水灾98次;潮汕民系的面临的风灾最为严重,达到县平均每年7.5次风灾,且风灾大多由台风所致;客家地区主要灾害有水灾和旱灾[5,6](图2)。

图1 广东省自然灾害区划与民系聚居区关系图

图2 广东省三大汉民系历史自然灾害分布频数比较表

由于土地开发类型的不同,聚落营建时面临的灾害类型也不同,所以不同地区的汉民系传统聚落会形成多样的且具有地域特点的防灾景观模式。因此基于广东地区汉民系核心区范围内区域环境史的发展脉络,参照各民系面临的自然灾害史中的灾害特征,对聚落景观空间形成机制进行探讨,可形成聚落景观史研究的新视角,即“土地开发类型-自然灾害类型-聚落景观构成模式”的分析方法。

2 应对低地水灾侵害的广府核心区“外围堤围防洪-基塘水土调配-聚居地梳式泄洪”聚落景观典型模式

宋代以后广府核心区内随着移民的增多,地势较高的用地已经开发完毕,明清时期移民就转向围垦大量的低洼地和河滩地。广府核心区内围垦出的平原低地占到广府核心区面积的49.2%[7]。此区域内从4月到9月持续约半年的雨季带来的暴雨暴潮[8],极易造成洪水决堤、海水倒灌危害低地农田。低地水患就成为了广府传统聚落在这一发展历程中主要应对的问题。

2.1 防洪灾并维护生产生活区域安全形成的堤围防洪体系

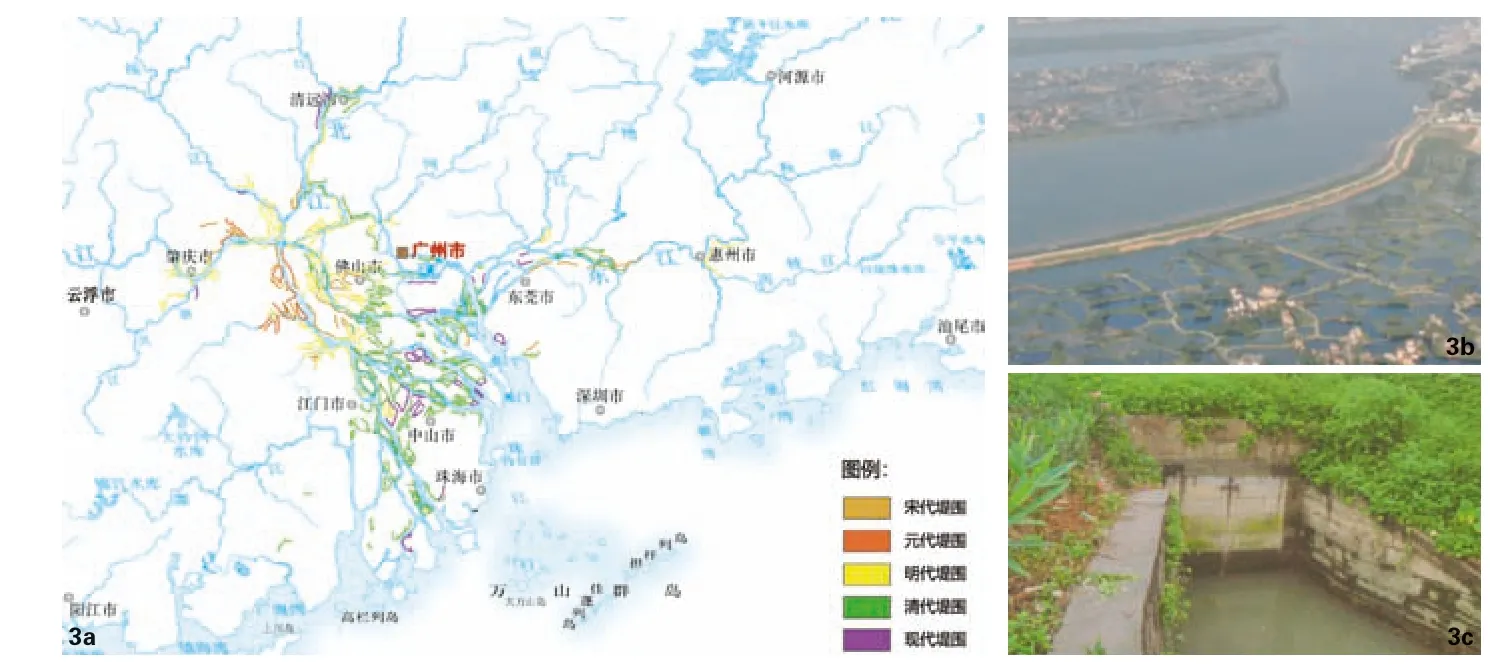

在河网密布的珠江三角洲地区,江河的泛滥严重威胁到农田与聚居地的安全。在聚落外围广府地区陆续建设了多条堤围来分隔外部河水与聚落农田。堤围的修筑历史约从宋代开始,修筑堤围的范围由西江、北江的上游开始,逐步向下游发展,到了清代堤围的范围已经逐步达到了入海口。除了逐步向下游蔓延外,堤围的范围从主干江河道逐步扩展到支流河道。堤围也由分散的小围逐渐巩固并筑闸联围形成大围,小围能捍卫几十至几百亩农田,大围则能捍卫20~30万亩的农田。据记载珠江三角洲从宋代到清代共建设堤围433条[9],堤围覆盖区域遍布整个珠江三角洲地区,形成“无村不围”、“无堤外之村”的景象(图3)。

图3 广府民系堤围水利体系(3a:珠江三角洲堤围发展与分布示意图;3b古劳围堤;3c存苑北围凹窦口)

堤围体系具有防洪、约束河道、排灌等多重减灾功效。首先因为受到河水涨潮的影响,低洼的农田用地容易被淹没,在农田与河道中间建设用土、木、石材等堆积起的较高的堤围,能够减少围外的河水侵袭农田。其次筑起的堤围,能够对农田外的河道进行约束与疏浚,畅通了水流,增强河道的排淤泥的能力。另外堤围上还有闸窦、陂[10]等水利设施,能利用河道内潮水的流动,将淡水引入农田区域进行浇灌和水体更新。堤围体系作为内部水利灌溉设施和外部河道之间的界限,在宏观层面调控了低洼地水体的排出和存储需求,还能在旱季就近利用常年不息的地表径流进行灌溉内部农田,形成了具有生态、经济双重效益的水资源转换体系,减少了水患带来的危害(图4)。

图4 广府聚落应对低地水灾形成的聚落景观模式

2.2 利用低洼地而形成的“基塘”农田景观

即使用堤围阻隔外部江水后,三角洲内滨水的农田用地地势仍较为低洼,内部沼泽遍布,不适宜农业生产。为将低洼沼泽地的土地和水体进行合理的区分,广府民系早在元代就开展了“挖田筑塘”的改造活动。“挖田筑塘”就是将原本就低洼的用地进一步下挖,形成塘并蓄水养鱼,挖出的泥则沿塘堆积成基,从而形成了“基塘”体系。“基塘”体系能够将低洼地内的水体与土地进行调配,并且存蓄了大量水体,减轻了水患对农业的影响。如果说基塘体系能中的“塘”能够对低洼地的水,进行“存”、“蓄”,那进行水分交换与补充功能的主要是基塘农田体系里的各个小河道。珠江三角洲密布的河网体系,像毛细血管一般,为基塘提供了充足的水分。外部江水通过堤坝上“闸窦”与围内的河道相联系,并通过涨潮与退潮进行水交换。围内的河道再通过塘口与基塘进行水体更新与补充。这样就形成了“江-河-塘”相互联系的基塘水利系统,其合理分配了低洼地的水陆资源,形成适应于低洼地的农业耕作模式(图4)。

“基塘”体系,不仅充分利用了低洼地区充足的水分,减轻了洪涝灾害,还形成了一种良性的生态循环,促进了珠江三角洲的经济发展。明初以后,由于商品经济的发展,基塘的基上多种植果树,形成了“果基鱼塘”体系。明中期以后城市工商业的发展和桑蚕业的发展,促使基塘的基上改种桑树,形成了“桑基鱼塘”体系。塘里养鱼,塘泥可做基上桑树的肥料,桑树叶被蚕食用后,其排泄物可作为鱼饲料,形成了“基养塘,塘养基”循环利用模式[11]。据广东地理研究所的调查可知,基塘“基”上的农作物物比一般旱地种的产量高25%~50%[12]。“桑基鱼塘”体系把养鱼业和桑蚕业的生产结合了起来极大的促进了珠江三角洲地区的经济发展。

2.3 利于快速排洪所导致的聚居地梳式布局模式

暴雨对本就低洼的广府聚落尤其是聚居地内人们的生活空间是极具威胁的。所以广府民系的聚居地选址尽量选择低洼地内相对较高的用地如小丘陵、小山坡等进行聚居地建设。但仍有许多广府民系的聚落是没有没有山体和丘陵依靠的,而只能依赖人工营造微地形,多利用挖塘时挖出来的土来垫高聚居地。广府聚落在较高的聚居地选址上顺坡而建,形成前低后高的聚居地格局。另外其建筑群布局多采用像梳子齿式的行列式布局,垂直于等高线留出了巷道作为排水通道,方便暴雨来袭时快速排出大量的雨水。再加上广府聚居地前都有风水塘或者河流,能接纳聚居地的排出的大量雨水,保证了聚居地内部不会存留雨水。再加之广府民系重视宗族统一团结的观念,梳式布局这种规整的适合宗族聚居又能够应对暴雨灾害的模式就在广府地区普遍运用了起来。

3 沿海风灾影响下的潮汕民系核心区“外围堤林防风-农业分区种植-聚居地密集式抗风”聚落景观典型模式

潮汕民系聚落在开发滨海区域时面临的主要灾害为海上台风带来的暴雨、咸潮、强风。

3.1 防海潮、海风形成的海堤、防风林景观

潮汕地区在陆地面积约1.6万km2的情况下,海岸线却长达780.52km[13]。绵长的海岸线,易受海潮的侵害,所以在沿海地带历代都有海堤的修筑。清代至民国时期各个江河出海口泥沙淤积加速,滩涂拓展,沿海围垦造田逐步加快,防潮的海堤不断增加并向外迁徙[14]。据汕头市1955年的统计可知,当时全市有海堤大小38宗,堤长363.8km。传统的海堤建设(图5)对于海洋一般的咸潮入侵和台风来时的海潮有一定的抵御能力。由于海岸的变化和人们不断地向海要地进行围田,潮汕地区的海堤就不断的向海推进,就形成了层叠的海堤体系。

图5 梅陇古海堤

潮汕平原地区一般较少有林地存在,其防风林多为人工栽植。人工栽植的防风林可分村庄防风林、沿海防风林和农田防风林三类。村庄防风林的出现较早,在潮汕移民在沿海荒滩垦耕时,便搭起茅屋居住,为避风害,便在茅屋旁种下竹子。随着垦荒人数增多,逐渐形成村庄,竹林也就发展成为防风护村的风水林。比如沿海的外砂镇蓬中、林盾、李厝、王盾等村,以及沿海其它村庄均可见防风的风水林。除了自发的建造防风林,据记载在其在道光元年(1821)至同治五年(1866)潮汕地区村庄对风水林进行了一定规模的营造[15],至今据调查可知潮汕地区有超过75%的村落具备风水林[16](图6)。农田防风林则多沿田边种植,可以减缓强风对农作物的侵袭,减少农田的倒伏。农田防风林还多种植有经济效益的果树,实行林果结合,以林护果、以果促林,增加经济收益。沿海防风林多沿海边海堤进行栽植,防风林的根系有进一步加固海堤的作用,形成“堤-林-村”的聚落景观结构。

图6 汕头市龙湖区滨海防风林体系

3.2 防海潮、暴雨形成的“鱼塭-咸田-稻作”分区域种植农田景观

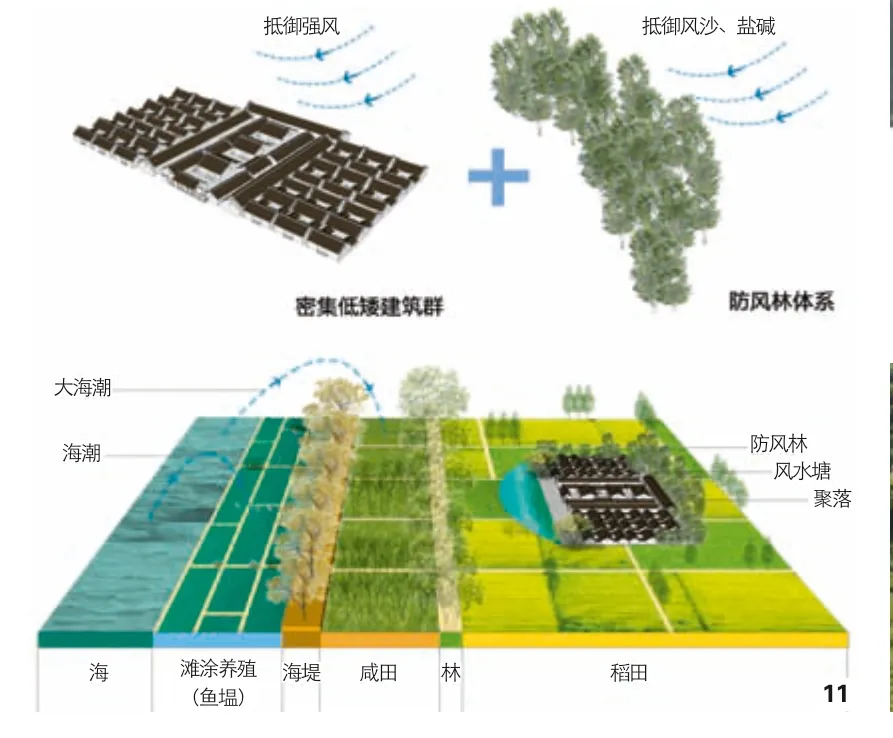

台风带来的海潮、咸潮、暴雨和水灾对农业的危害都可以说是致命的。首先在面临海潮威胁的近海地区经常会受到海潮的冲刷,易形成滨海滩涂地。对于此类土地可以利用海潮带来的海水进行人工的海洋鱼类养殖。这种在潮间带进行养鱼的农田俗称“鱼塭”。其次在海堤内的土地也会经常受到较大海潮越过海堤和冲毁海堤的威胁,在此区域内的土壤含盐度较高,不利于农作物的种植,在此类土地上潮汕人民多进行引淡排咸并种植甘蔗、红米等抗盐碱作物,使咸田逐步转化为可耕作用地,俗称咸田。在距离海洋较远,不会受到咸潮侵害但会受到台风带来的暴雨和水灾侵害的农田,多会种植季节性轮作的作物。台风灾害虽然破坏力大,但有着很强的季节性特点,通过季节性轮种可以减少台风灾害对农作物的危害。登录潮汕地区的台风高发月份是在农历5~9月,尤其是8月份。潮汕地区的水稻种植可分为早稻和晚稻,早稻在农历五六月份收获,所以台风对其影响较小,但晚稻的种植时间到收获约为5~10月,都在台风的活跃期,受灾较为严重[17]。轮作种植的作物一定程度上减少了台风带给潮汕地区的经济损失。因此根据滨海距离的不同潮汕地区的农业景观形成了分区域种植的特色,和“鱼塭-咸田-稻作”的农业景观格局(图7)。

图7 潮汕地区农业景观格局图

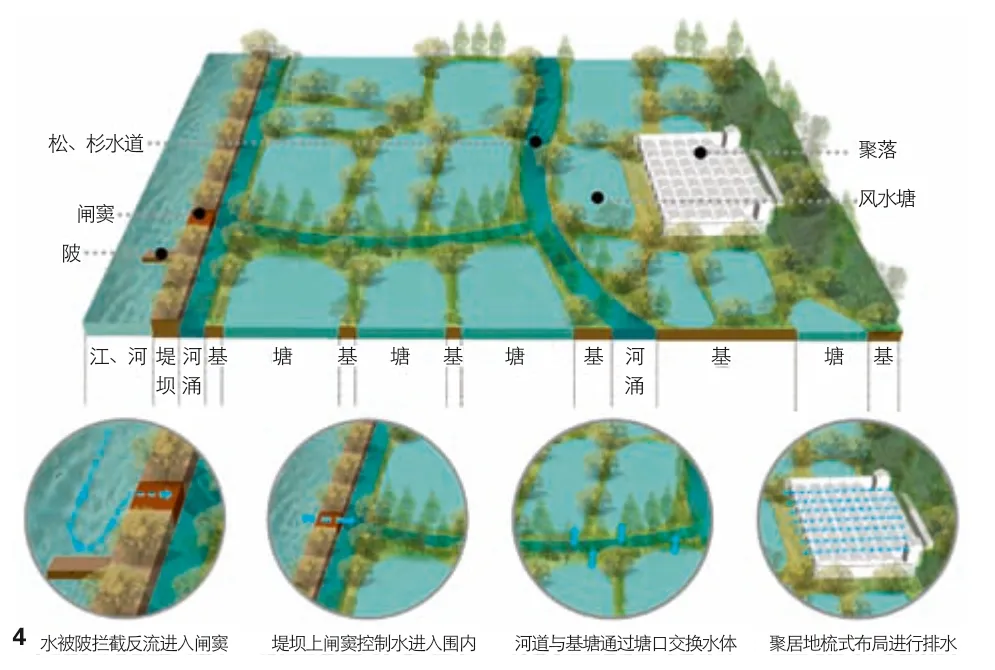

3.3 抵御海风形成的聚居地密集式布局

风灾对聚居地的危害主要有两个方面:一是强风对建筑物的摧毁,另一方面是海风中夹杂的风沙和盐碱对建筑物的长期侵蚀。首先强风对建筑物的摧毁是具有毁灭性的,所以潮汕地区聚落的建筑物多通过减少房屋间间距、建筑物密集式布局的方式来减弱进入聚居地内部的风量。除了单个聚落的聚居地密集式布局外,潮汕地区还会出现多个聚落的聚居地集中成片布局的模式,聚居地规模宏大,形成规模浩大的聚居地连绵区,并且越往沿海地区,这种聚落群的密集度越高[18](图8)。另外潮汕地区建筑物还通过降低高度的方式来抵御强风摧毁。潮汕聚落在密集排布的建筑群内民居建筑也相对于其它两个民系而言更加低矮(图9)。另外潮汕民居的屋顶多采用较为平缓的屋面,屋顶厚重而结实,瓦片还需粘结的紧密牢靠,往往还要在屋面上压上沉重的石块,来增加建筑的抗风能力。其次由于海风温度较低、含水分较大,且含盐碱等,普通的砖墙在受到海风盐碱和水分的侵蚀后,会影响结构的稳定性,所以在潮汕地区多采用较耐腐蚀的石材料来加固建筑。在潮汕地区常见的传统民居如下山虎、四点金中随处可以看到石柱、石门框、石窗框的身影(图10、11)。

图8 潮汕地区密集式布局建筑群

图9 潮汕四点金建筑与广府三间两廊建筑高度对比

图10 石门框、石柱的潮汕建筑

图11 潮汕聚落抵御滨海风灾形成的聚落景观模式

4 山区水、旱灾影响下的客家民系核心区“外围堤坝并举-陂塘蓄水防旱-聚居团块式防洪”聚落景观典型模式

有“八山一水一分田”之称的客家民系地区,在少量的山间盆地开发完成后,只能选择向山要地,向坡地山地进行开垦。但山区坡地的水资源分布极为不均衡,《光绪嘉应州志》水利卷中开篇就提到“嘉应无平原,广陌其田多在山谷间,高者恒苦旱,下者恒苦涝”[19],在客家地区,一方面季节性的降水,会带来河水猛涨、洪水泛滥、山洪爆发形成水灾;另一方面山区水体难以存留,在旱季地势较高的农田常常得不到浇灌形成旱灾。

4.1 防水、旱灾形成的堤坝并举的水利景观

在水资源相对匮乏的山区,客家先民迁徙至此为了生活和农业生产用水的方便,首先选择在山间洼地和河谷进行开垦种植。在梅州地区的主要河道如梅江、琴江、韩江以及各江支流,沿河周边都是主要的客家聚落分布区。据调查梅州各县320个客家传统村落临水分布的村落占86%[20]。沿河分布的聚落主要面临着河水上涨带来的带来的水灾,所以客家地区在主要的河流两岸经常受到洪涝灾害影响的区域建设滨河的堤坝。据记载建国前梅州有堤防52宗,长129.7km。

尽管大部分的传统聚落都选择沿河分布的地区进行聚落营建,但在地势高低不平山地区域,临水的农田仍会因地形原因而得不到浇灌。所以客家先民们往往拦河筑坝,进行引水与蓄水,来满足山地区域的农业灌溉和抵抗旱灾的需求。据光绪《嘉应州志》卷五载:“郑仙高圳在南口堡,源出七娘峰河,沿流十余里,溉田数千亩,相传明代郑某开筑。”[19]此处记载讲述了明代的郑某曾在南口镇拦河建坝并进行引水灌溉农田,并促进新聚落形成的事件。建坝除引水外还能,抬高区域河段的水位,来给周边的农田灌溉,传统时期技术条件相对落后,水坝的规模较小,多用碎石进行堆砌。梅州市富坑村的农田就是依靠这种较为小型的水坝来灌溉有高差的农田(图12)。所以在水资源不平衡且地势变化较大的山地区域,河道中往往有多处的水坝。

图12 梅州市梅县富坑村水坝拦水灌田示意图

4.2 防旱灾蓄水形成的陂塘景观体系

以梅州为中心的粤东客家地区,有“十年九旱”之说,每年的春季(2~5月)和秋季(8~10月)都为旱期。旱季的滨河农田和远离河道的山地农田灌溉就要依赖人工蓄水来完成。客家山区多采用陂塘这种人工截蓄自然径流的小型水体来存续水源(图13)。早在宋元时期就有陂塘的建造,当时的陂多用石材砌筑且规模较小,虽蓄水量小,也能满足一村或一乡的农田灌溉需求,工程量较小易于推广[21]。明清时期的陂塘建设规模逐步增大,有些可达到灌溉3000多亩农田的蓄水量,到了清代形成可灌田百亩以上的陂塘仅梅县地区就有80多处,且据民国35年梅县建设科《工作报告》记载,当时全县共有灌溉池塘3248口,蓄水量350万m3,抗早能力10~20天[22]。陂塘的数量和规模逐渐增大的同时其修筑技术也逐步发展,早期的陂塘建设多采用临时的堆石方式,易被洪水冲垮,后来逐渐发展为半永久的木石破。

图13 梅州市梅县石楼村陂塘梯田

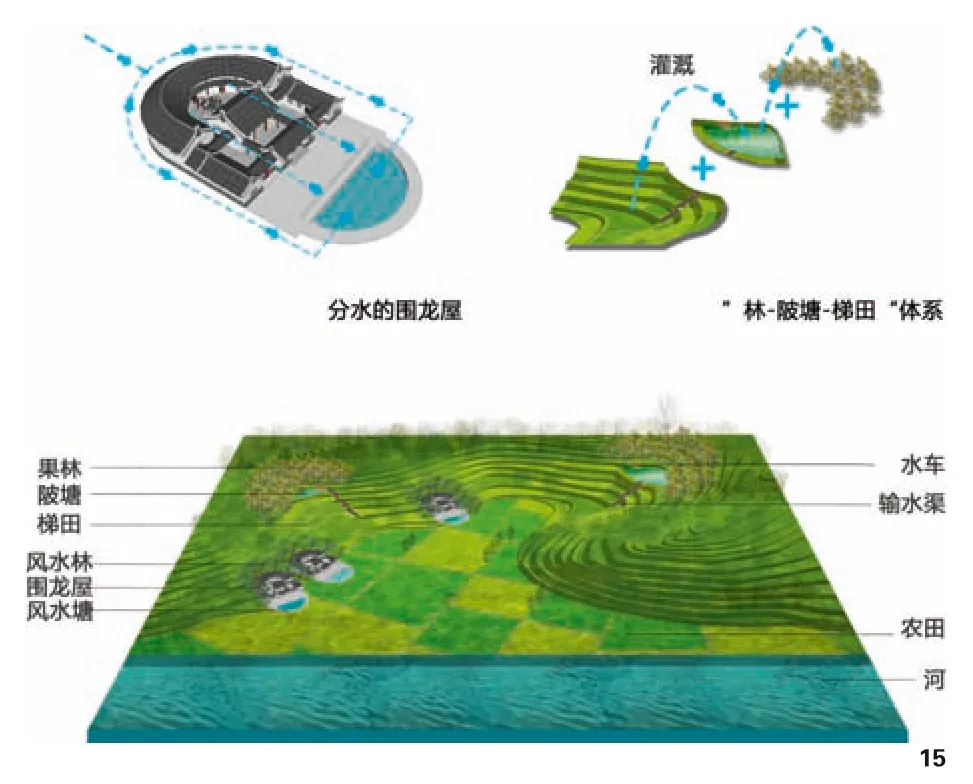

陂塘的建设能够蓄水帮助农作物抵御旱灾,较好的改善了山区农业环境。陂塘多处于山腰处,既可以通过输水渠和人工提水来浇灌较低坡度的农田,又可以通过人工提水工具、水车、吊桶,井架等水利设施浇灌较高坡地的作物。在陂塘下坡度较低的山体可以顺等高线开发成梯田,陂塘上坡度较高的山体则多种植小麦、旱禾、薯、甘蔗、茶叶、果树等其他较耐旱作物(图14)。所以陂塘水利体系不仅发展了灌溉了坡地农田,还促使客家聚落农田沿山体形成了“林-陂塘-梯田”的聚落景观体系。

图14 梅州市梅县桥西村茶山

4.3 防山洪形成的围龙屋团块式布局形态

客家聚落的聚居地多由多个独立的大体量的单体建筑组成,形成团块状布局。团块式布局的聚落内常见的民居类型有围龙屋、横塘屋、杠屋、围楼等,其中堂横屋、杠屋、围楼等都会建造在地势较为平坦的地方,而围龙屋则多结合山体布置呈前低后高的形态。围龙屋是在堂横式屋的基础上发展而来的。由于背靠山体,房屋易受到山上留下的水流的冲刷,为在水侵袭房屋前就进行分水,就在堂横屋在后面山坡上便挖了近似半圆的排水沟,继后又在排水沟内侧造了挡水墙,把水引入沟渠,后来渐渐沿挡水墙内侧造起了房子成为围屋[23],加上其前面的堂横屋就形成了围龙屋的民居形态。

围龙屋体量较大,所以除了通过圆形后围对山体来水进行分割外,围龙屋内部也有相应的排水体系。围龙屋依山而建前低后高,后部的化胎具有顺应山体的坡度,可将雨水排入两侧的天井院中,天井院中设置排水沟,雨水与污水汇集到排水沟后,可流入围龙屋前的池塘当中。围龙屋前的池塘,又称风水塘,可存储山体与围龙屋内部的排水,减缓山体排水对聚落的损害。另外围龙屋多依山而建,为防止山洪引起的水土流失,山体滑坡,其聚居地后方的山体上多种植风水林,可以固定山体,并减缓山洪对围龙屋的冲击(图15)。

图15 客家应对山区水旱灾形成的聚落景观模式

结语

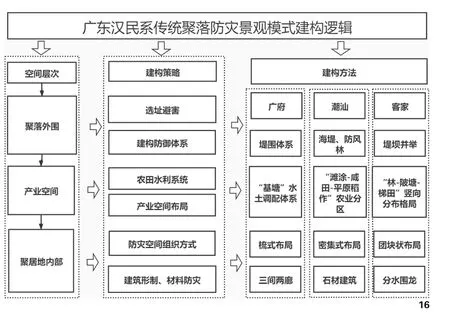

在传统社会广东汉民在进行土地开发与聚落建设的过程中,都很重视运用自然元素和低技措施来因地制宜的建设防灾减灾设施,在技术水平较低的情况下保障了聚落生产生活的安全,形成了较为完善的防灾体系[24]。三大汉民系的防灾措施差异鲜明,其建构的防灾体系却是具有相似的逻辑体系:在宏观层次多通过在聚落外围建设防御景观体系来减弱自然灾害对聚落的冲击,通过建立外围防灾景观体系可以运用整体的视角,利用以及改善区域原有的自然环境,综合建立防灾应对措施。在中观层次则多通过在聚落产业景观内部建造合理的斑块格局,形成了能减灾的分区农业、立体农业景观模式,来缓解自然灾害的影响,保障了聚落农业的发展。而微观层次多通过聚居地布局方式和建筑形制材料的选择来保障聚居地的安全(图16)。

图16 传统聚落防灾景观模式建构逻辑分析图

时至今日,乡村聚落发展较为迅速,但不同地域类型的聚落则多采用同种或相似的人工工程技术手段,忽略了让自然做工的价值和意义。广东三大汉民系在土地开发过程中与传统聚落营建中形成的低技化的减灾防灾景观格局,是具有生态、经济效用的实用景观。这类防灾景观模式遵循地域特点和自然规律,用较少的措施创造了较大的三生综合效益,对当下的乡土景观营造有突出的借鉴意义和传承价值。

图、表来源

图1:作者根据梁必骐、叶锦昭编著的《广东的自然灾害》改绘;

图2:作者根据许丽章,梁必骐编著的《广东历史自然灾害的分布与变迁》改绘;

图3a:作者根据《珠江三角洲农业志》改绘;

图3c、图5:引自《广东文化遗产》;

图6:作者根据https://earthexplorer.usgs.gov/网站上解密的美国卫星1970年拍摄的影像改绘;

图8:华南理工大学民居建筑研究所提供;

其余图片均由作者段佳卉拍摄或绘制。

——粤语·女独·伴唱