档案保护技术学课程思政元素的挖掘与教学实施

戴 旸 叶 青

(安徽大学管理学院,安徽 合肥 230039)

课程思政教学改革是近年高校贯彻落实立德树人根本任务﹑推动构建三全育人教育格局的创新举措。它突破了思政教育仅停留于“思政课堂”的教育局限,秉持“让每门课程都成为思政教育的平台,每位教师都成为思政教育的主体”的改革理念,将思政教育嵌入到专业教育中,通过对专业课程中思政元素的深度挖掘和教学落实,实现思政教育与专业教育的同向同行。课程思政教学改革首创于2014年上海大学的大国方略课程,此后,一些高校的课程也均开展起相关改革。伴随着《高等学校课程思政建设指导纲要》(2020年6月)中“要在全国所有高校﹑所有学科专业全面推进课程思政”要求的提出,全面梳理课程思政元素,科学探索嵌入式教学方式成为各学科专业亟待完成的重要任务。

档案保护技术学课程是档案学专业八门核心主干课程之一,也是众多课程中特别强调人文与自然多学科知识融合﹑理论讲授与实际操作紧密结合的特色课程。它面向三年级本科生开设,前承接档案学概论课程﹑档案管理学课程等基础课,后接外国档案工作课程﹑档案学专题研究课程等拓展性课程,因此,该课程的学习时期是从知识记忆跃迁至创新应用的重要阶段,也是一个大学学习生活渐入佳境﹑三观日趋形成的重要时期,及时有效地将思政教育融入专业教育,对于培养具有坚定政治思想觉悟﹑良好品德修养﹑扎实专业知识﹑娴熟实践技能的档案学人才有着十分重要的意义。

1.档案保护技术学课程思政元素的挖掘

课程思政的教学改革以思政元素的挖掘为先导。《高等学校课程思政建设指导纲要》将课程思政元素概括为习近平新时代中国特色社会主义思想﹑社会主义核心价值观﹑中华优秀传统文化﹑宪法法治和职业道德五大范畴[1]。以此为指引,笔者认为,档案保护技术学课程的思政元素涉及以下几个方面。

1.1 马克思主义哲学基本原理

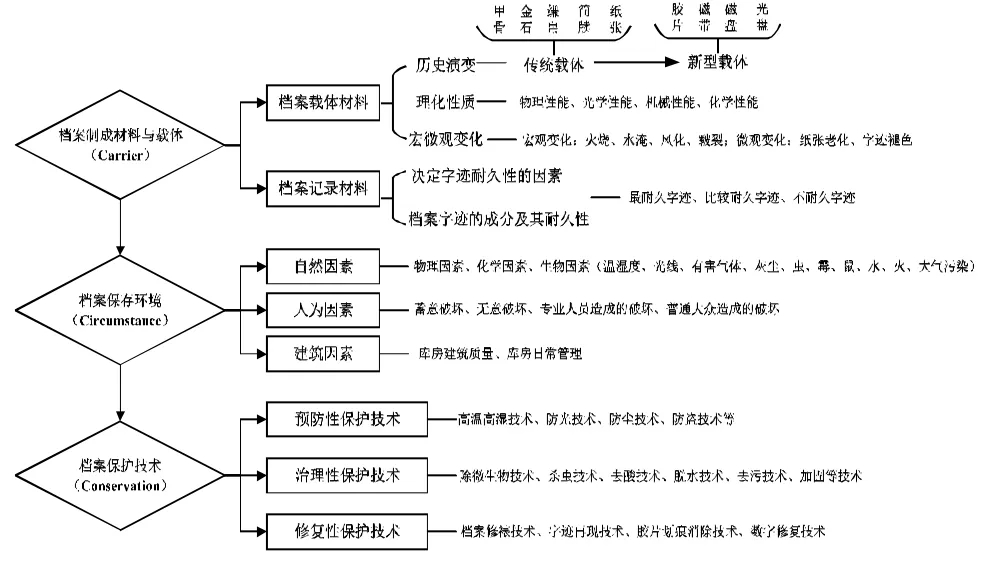

档案保护是一项与人类文明相伴开展的事业,档案一经产生,智慧的古代人类就反复摸索﹑尝试并总结着科学保护档案的技术与方法,最终在20世纪30年代成为一门学科。20世纪50年代末60年代初,档案保护技术学课程在我国正式被列为专业必修课,实验研究不断充实并丰富着课程内涵,课程体系渐趋稳定和完善。因此,档案保护技术学课程建设的历程可被总结为一个由历史经验﹑实验研究概括上升为系统理论的过程,这是一个 由“量变到质变”的发展过程,是对“认识来源于实践,实践是认识发展的根本动力”基本原理的科学印证,体现着“人类的认识运动是一个循环往复﹑无限发展的过程”。档案保护技术学的课程内容可被归纳为“3C”,分别为“档案制成材料(Carrier)”“档案保存环境(Circumstance)”和“档案保护技术(Conservation)”。“档案制成材料”教授的内容包括传统与现代档案制成材料的历史演变﹑物理化学性质以及宏观微观的变化规律;“档案保存环境”从影响档案制成材料耐久性的自然环境﹑人为环境和建筑环境三方面展开;“档案保护技术”则包括档案的预防性保护技术﹑治理性保护技术和修复性保护技术。“3C”结构中,“档案制成材料(Carrier)”为基点,“档案保存环境(Circums tance)”为要点,“档案保护技术(Conservation)”为重点。课程知识结构条分缕析﹑层次分明,充分反映了“系统与整体﹑整体与部分的关系”。而针对影响档案耐久性的因素,“档案制成材料(Carrier)”被认定为内因,“档案保存环境(Circumstance)”为外因,内外因共同决定着档案的使用寿命和保护效果,体现了“内外因辩证原理”。档案保护技术学课程肯定了科学技术的积极作用,同时也明确了技术干预可能给破损老化档案带来的危害,如化学药剂除霉﹑湿法托裱等,进而旗帜鲜明地提出档案保护要坚持“以防为主,防治结合”,这一观点正契合“科学技术双重效应原理”。

1.2 新时代爱国主义教育

依据“先内因,后外因”“影响因素在前,保护举措在后”的思路,档案保护技术学课程的教学按照“档案制成材料与载体→档案保存环境→档案保护技术”的进度依次展开(如图1)。在理论教学﹑原理讲述的基础上,课程以经典生动的案例穿插介绍了我国档案载体材料﹑记录材料演变脉络,不同时期﹑不同地域﹑不同民族对档案材料的科学选择,古代档案保护的成功做法,妥善保存至今的档案珍品,以及现代档案保护技术的重大进展。这是一次对我国档案保护成就的巡礼,可以让学生们了解到商周时期古老的甲骨﹑金石档案,珍稀而独有的傣族贝叶经档案﹑纳西族东巴古籍,神秘迷离的江永女书﹑九华山血经;大气庄严的清代大金榜﹑清代样式雷图档;感受夏朝蜃壳灰防潮的理念﹑石室金匮的皇史宬﹑后湖黄册库的晒书除霉;赞叹现代档案修裱机的研制﹑褪变档案字迹恢复与保护﹑感应影像档案病害治理关键技术的突破,以及档案库房环境的智能化管控。学生们在深刻体会我国劳动人民勤劳智慧的同时,必将升腾起强烈的民族自豪感和自信心,有助于深化爱国主义教育,培养爱国主义精神。

图1 档案保护技术学课程内容

1.3 中华优秀传统文化

党的十八大以来,传承和弘扬中华优秀传统文化成为鲜明的时代主题,这也启迪着档案保护技术学课程的教学,不应将教学目的停留于基础层面的技术推荐和方法教授上,而是要以更深的历史情怀﹑更高的文化视角整体观照我国的档案保护。不难看出,我国档案保护原本就是中华优秀传统文化的重要组成。历经劫波千年不圮的档案是中华优秀文化的重要载体,日渐清晰而明确的保护理念和价值取向传递着中华民族的道德规范与思想风貌,缤纷璀璨的档案保护技艺早已串联成一部贯穿档案产生﹑存档﹑保存﹑利用整体历程的科技文化史,有的被认定为民族智慧的杰出代表,传承不息,如入选“国家非物质文化遗产名录”的宣纸制作技艺﹑徽墨制作技艺﹑徽派传统民间营造技艺﹑荣宝斋装裱修复技艺﹑故宫博物馆古书画临摹复制技艺等;有的则与现代科技完美融合,历久弥新,如恒湿洁净高气密展柜系统和数字复原﹑数字体验技术。而课程的根本出发点——抢救和保护濒临损毁的档案,本身就是对延续中华文化﹑传承华夏文明所作出的积极努力。因此,对于学生而言,学习档案保护技术课程的过程,理应是一次体味中华优秀传统文化﹑感受中华优秀传统文化魅力的过程。

1.4 社会主义核心价值观

除了教授理论知识,档案保护技术学课程还需要结合案例教学与实验训练,帮助学生形成正确的职业价值与良好的职业素养。一直以来,档案保护工作者们都坚持将“最大限度延长使用寿命﹑最大程度保存档案价值﹑最小程度干预”作为保护的基本原则,以维护档案的“原始性”与“原真性”;他们承认科学技术对于档案保护的积极作用,也重申了技术干预﹑人工处理对老化档案带来的不可逆转的损伤,提出“以防为主,防治结合”的保护理念和“修旧如旧”的保护要求;他们认真评估和分析影响档案耐久性的因素,形成“九防一安全”的保护经验,这种“求真﹑行善﹑尚美”的行为准则与职业追求,不仅与中华民族“真﹑善﹑美”的价值取向相吻合,也同社会主义核心价值观保持着高度的一致,有助于涵养“爱国﹑敬业﹑诚信﹑友善”的公民道德规范。档案保护是一项有着显著系统性﹑操作性和技术性的工作,档案保护工作者需要全面了解档案制成材料属性﹑合理评估档案损毁状况﹑科学把握保护修复尺度﹑精准实施保护修复工作,展现出审慎﹑周密﹑高度负责的工作态度;档案保护工作不仅要求具备专业的知识,同时还需要有超强的耐心﹑高度的责任心和坚强的毅力。档案保护工作者们大多甘受寂寞﹑乐于奉献﹑勇于钻研﹑精益求精﹑对档案饱含爱护与敬畏之心,这种“精雕细琢﹑坚韧踏实﹑止于至善”的工匠精神有助于培养学生形成“爱岗敬业﹑无私奉献﹑开拓创新﹑道德诚信”的职业素养。

1.5 法治观念与规则意识

档案保护制度与标准是档案保护技术学课程的重要内容,旨在使学生了解古代档案保护制度,如副本制度﹑装帧制度﹑修史制度,以及当代档案保护的相关标准。1993年以来,我国先后颁布档案保护国家标准6项﹑行业标准21项,内容涉及档案保护业务规范﹑档案制成材料的选择﹑档案保护环境的维护以及档案保护技术的推介四个方面。“标准”是与“规则”“规范”相近的词汇,“无有规矩无以成方圆”真切地反映出标准所具有的规范和约束作用。档案保护标准的制定,意味着着我国的档案保护工作跳脱出单纯依赖经验的做法,以标为矩﹑以规为鉴,提升档案保护的科学性﹑高效性和协同性。现有档案保护标准中有强制性标准4项,分别为《档案缩微品管理规定管理要求与方法》(QJ2426.1—1993)﹑《档案缩微品管理规定·保存技术要求》(QJ2426.2—1993)﹑《档案馆建筑设计规范》(JGJ25—2000)和《档案馆建筑设计规范》(JGJ25—2000),强制性标准标准具有法律属性,意味着这四项标准是档案部门必须遵守且强制执行的,否则将承担法律上的责任,其他的推荐性标准虽不具有强制性,但档案部门一旦采用,也具有法律约束力,成为必须遵守的技术依据。对标准的解析,以及不同标准法律约束力的强调,有助于培养学生的法治观念与规则意识。

2.档案保护技术学课程思政的教学实施—— 以手工纸的制作及其耐久性为例

在梳理并挖掘可能存在的思政元素后,课程思政的教学改革需要在课程教学中加以落实。在此,笔者选择以“手工纸的制作及其耐久性”教学单元为例,对档案保护技术学课程思政的教学实施加以介绍。

2.1 教学目标

“手工纸的制作及其耐久性”单元为档案保护技术学课程第一章中的第三节,计划学时为3学时。笔者依次从“重塑教学目标→梳理教学过程→融入思政元素”三个步骤展开。

本单元的教学,传统的教学目标是掌握手工纸的基本概念﹑手工纸的主要生产流程及其对纸张耐久性的影响,明确手工纸具有较强耐久性的原因。通过对教学目标的重构,笔者将教学目标划分认知﹑技能和情感三个层次。认知目标是掌握手工纸的基本概念,梳理手工造纸技艺流变的历史,了解古代常用纸张的种类;技能目标是掌握手工纸的主要生产流程﹑操作要领及关键技术,明确每项流程对纸张耐久性的影响,掌握手工纸具有较强耐久性的原因;情感目标是发挥课程育人的作用,指导学生用正确的唯物史观去分析手工造纸技艺发展的规律,品鉴手工纸的精美,体味劳动人民的勤劳智慧,增强学生的文化自信与民族自豪感,激扬爱国主义热情,培养良好的职业素养,树立科学绿色发展理念。

2.2 教学过程

基于上述目标,结合教学内容,笔者将教学过程划分为“手工纸的概念与种类”“手工纸的生产过程”“手工纸的耐久性”三个环节,综合运用启发式教学﹑互动式教学﹑案例式教学和图例式教学等方法依次展开。

“手工纸的概念与种类”环节:教师首先提出了一个问题:请说说你们所了解的手工纸张。在学生自由回答过程中,课堂气氛得到活跃,教师不停地追问,以激发学生的好奇心和求知欲。在提问的铺垫下,教师明确提出了“手工纸”的概念,圈出并重申了概念中的关键词:“手工或半手工”“特殊植物纤维原料”,藉以强调手工造纸技艺和造纸植物原料对衡量是否是手工纸的重要性。教师通过PPT带领学生观看大麻纤维﹑桑皮纤维﹑稻草纤维﹑构树皮纤维形态的照片,增加学生对植物纤维原料的感性认识。在此基础上,教师进一步梳理了作为我国古代四大发明之一的造纸术的历史沿革,包括西汉早期的造纸实验﹑东汉蔡伦对造纸术的改进﹑东莱左伯对造纸术的改进,以及各时期的代表性纸张,如西汉早期的罗布淖尔纸﹑灞桥纸﹑居延纸﹑扶风纸等,东汉时期的蔡候纸﹑左伯纸,指出至魏晋南北朝时纸张正式成为性能最为优良﹑使用时间最长的书写材料。至此,教师将提出造纸术的演进是一个“由量变到质变”的发展过程,造纸术不仅有利于古代文化事业的发展,传播到西方,更是推动了欧洲文化知识的普及和文化的发展,进而引出“科技创新引领时代进步”的科学论断。教师进一步指出,蔡伦之所以能改进造纸术,在于他担任的主管皇室手工业﹑工场工作的“尚方令”一职为其提供了便利,同时引入《史记》作者司马迁担任兰台令的案例,提出“认识来源于实践,实践是认识发展的根本动力”。最后,教师将选择代表性手工纸——麻纸﹑棉纸﹑藤纸﹑桑皮纸﹑纱纸﹑罗纹纸﹑宣纸﹑毛边纸﹑连史纸﹑毛泰纸﹑玉扣纸,通过数据列表比较这些纸张造纸植物纤维的长度﹑宽度﹑长宽比﹑纤维素﹑木素﹑杂细胞含量,以师生互动的方式探讨这些纸张的性能及用途,学生们无不感叹古代劳动人民的智慧,很好地激发情感上的共鸣,增强了民族自信心和自豪感。

“手工纸的生产过程”环节:教师以“潜山县官庄镇桑皮纸破解倦勤斋修复难题”[2]的案例为开端,指出桑皮纸之所以能替代已失传的高丽纸,成为倦勤斋壁画修复的主要原材料,原因就在它是全手工制作的。教师指出,课程将选择大家熟悉的泾县宣纸为例,介绍其“选料—浸泡—发酵—蒸煮—洗涤—碾浆—抄帘—焙纸—检纸”的主要流程。教师综合运用图片﹑文字﹑视音频等材料对每项流程的操作方法﹑技术要领逐一详细介绍,特别注意强调其中的关键环节,如在碾浆环节加入黄檗﹑雌黄﹑椒汁以防霉避蠹;关键材料“纸药”一般用猕猴桃茎汁制备;抄帘环节需由两人或多人合作完成,师傅或技艺娴熟者“掌帘”,徒弟“抬帘”,动作需保持基本一致;检纸需逐张查验,破损或有纸病的纸张都不能用,成品宣纸不仅要求光洁均匀,对重量也有严格要求。教师进一步指出,课程介绍的只是最主要的流程,实际的工序多达100多道,慢工出细活。在此,教师询问学生是否认同造纸工人所具有的工匠精神,进而提出从事档案工作同样需要树立爱岗敬业﹑吃苦耐劳﹑团队合作的职业精神。

“手工纸的耐久性”环节:教师运用丰富的实验数据和研究成果,从原材料﹑生产过程﹑生产用水﹑抄纸技艺四个方面论证手工纸具有较强的耐久性,同时,将其与机械纸进行比较,指出机械造纸对水质污染严重,破坏人类的生存环境,同时展示造纸污水处理系统图片,引出“绿色发展”理念。最后,教师将带领学生全文阅读档案行业标准《用纸耐久性测试法》(DA/T11—1994),学习最耐久性纸﹑一般耐久性纸的标准参数,解读纸张性能测定的实验方法,掌握“档案用纸必须为A类纸”的硬性规定。这也是教学过程中学生接触到的第一个档案标准,教师会对档案工作的标准化﹑规范化进行着重强调,进而提高学生的规则意识。

3.档案保护技术学课程思政的教学总结与反思

作为一门人文社科类课程,档案保护技术学课程旨在提升文化修养,这同“课程思政”的实施目标有着共通之处,这也使其具备了开展课程思政教学改革的天然优势和教学便利。教师没有刻意地将专业教学与思政教育捆绑在一起,也没有生硬地采取“先教学,后思政总结”的方式,而是尽可能做到自然融入﹑适时导出,因而取得较为理想的教学效果。学生们认为,道德﹑意识层面的凝练恰恰深化了思想认识,拔高了课堂高度。未来教学中,笔者将进一步挖掘﹑孕育新的思政元素,拓宽教学环境,将课程思政从课堂内延伸至课堂外,探索新的教学形式和教学方法,将档案保护技术学课程的思政引导向纵深推进。