社会心理学视角下的未成年人犯罪原因分析

宋青帝,康 杰

(中国刑事警察学院,辽宁 沈阳 110854)

青少年犯罪作为刑事犯罪的重要组成部分,在世界范围内已经和环境污染、吸毒贩毒并称为世界三大公害,其中少年犯罪问题更为突出。根据刑法规定,我国未成年人犯罪是指已满14周岁而不满18周岁的未成年人因违反刑法规定而应受到刑罚惩罚的行为。近年来未成年人犯罪低龄化趋势明显,许多未满14岁的未成年人沦为犯罪人。2020年12月26日,十三届全国人大常委会第二十四次会议通过《中华人民共和国刑法修正案(十一)》。其中规定,已满12周岁不满14周岁的人,犯故意杀人、故意伤害罪,致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾,情节恶劣,经最高人民检察院核准追诉的,应当负刑事责任。

《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》(1999)通过立法的形式支持了广义的“犯罪”概念,将未成年人犯罪的范围扩大到违法行为和不良行为。2013年修订的《中华人民共和国未成年人保护法》也将未成年人所实施的诸如旷课、携带管制刀具、打架斗殴、辱骂他人、强行索要财物、观看色情淫秽读物等违反社会道德的不良行为和一般违法行为纳入该法规的范围内[1]。由此可见,我国对于未成年人犯罪行为愈来愈重视。

根据《未成年人检察工作白皮书(2014-2019)》统计,2014年至2019年,全国检察机关共受理审查逮捕未成年犯罪嫌疑人284569人,经审查后不批准逮捕88953人,受理审查起诉383414人,其中不起诉58739人(含附条件不起诉考验期满后不起诉),不捕率、不诉率分别为31.43%和16.70%,均高于普通刑事犯罪。由此可以看出以下问题:

首先,未成年人犯罪的总量依旧很大。根据图1可以清楚地看出未成年人犯罪数量在连续多年下降、趋于平稳后有所回升,近年来未成年人犯罪数量呈上升态势。

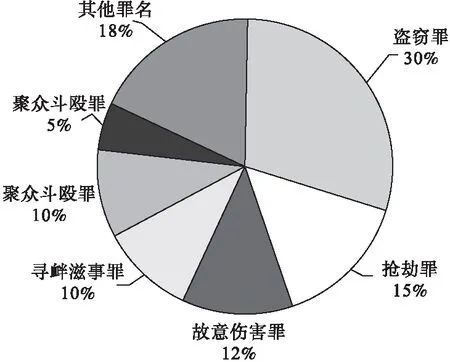

其次,未成年人的犯罪类型多样。2014年至2019年,检察机关受理审查起诉未成年犯罪嫌疑人数量居前六位的罪名、人数分别是盗窃罪113077人、抢劫罪57845人、故意伤害罪47881人、聚众斗殴罪39881人、寻衅滋事罪39082人、强奸罪17690人。六类犯罪嫌疑人数量占全部犯罪人数的82.28%。

图2 2014-2019年检察机关受理审查起诉未成年人涉及罪名(数据来源于最高人民检察院发布的《未成年人检察工作白皮书(2014—2019)》)

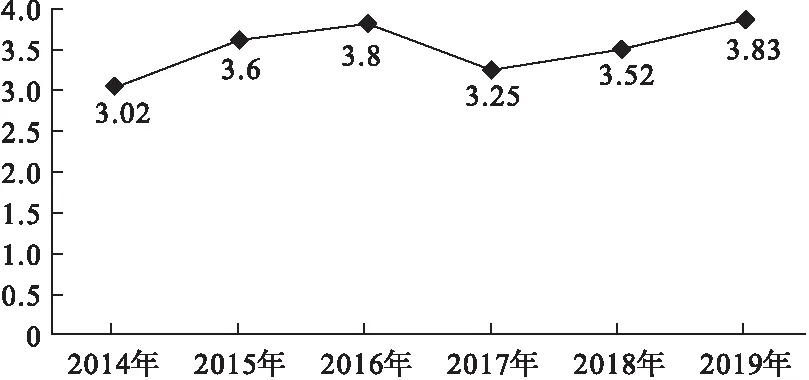

2014年至2019年,检察机关受理审查起诉未成年人犯罪案件中曾经受过刑事处罚的分别为2345人、2436人、2246人、1938人、2054人、2349人。由图3可见,2017年开始再犯率呈上升趋势,很大一部分再次犯罪的未成年人是由于在少管所中再社会化产生问题导致再次犯罪。降低未成年人再犯率是防止未成年人犯罪的一项重大任务。

随着年龄的逐渐增长,未成年人步入青春期。这个阶段,未成年人生理发育进入加速期,身体机能也逐渐成熟。此时,未成年人生理与心理的矛盾发展愈来愈突出,若不及时矫治心理上的问题,再加上外界不良因素的影响,很容易产生越轨行为。本文基于社会心理学视角,将从社会化不足、自我概念认识不清、群体的相互作用、移情能力的缺失和沟通障碍五个方面对未成年人犯罪原因进行分析。

图3 2014-2019年未成年人重新犯罪情况(数据来源于最高人民检察院发布的《未成年人检察工作白皮书(2014—2019)》)

一、社会化不足

社会化通常是指个体在社会影响下,通过学习社会知识、掌握社会技能、建立社会经验,并通过自身不断的选择和建构,形成一定社会所认可的心理-行为模式,成为社会成员的过程[2]。人可能自觉和积极主动地接受社会化过程,也可能是不自觉和消极被动地走向社会化[3];可以是有意识的、有目的地实现,也可能是无意识地、在潜移默化中完成。没有绝对的社会化更没有绝对的个性化,二者是相对的概念。个性化与社会化是同步进行的,个体在社会化的同时形成了自身独特的性格特征就是个性化的过程。

如果个人过分强调个性化而忽视了社会化,个体社会化的过程没有顺利进行,则会出现“社会化不足”。“社会化不足”会造成个体过分强调自身利益,忽视社会的优秀传统,进而导致社会认同混乱,甚至走上违法犯罪的道路。家庭的不良影响、学校未能加以正确引导、身边不良群体的引诱都是未成年人社会化不足的主要诱因。本文将从社会化中的社会角色引导、社会学习机制和亚社会认同三方面来分析社会化不足对未成年人犯罪造成的影响。

未成年人尚未确立正确的社会角色,而错误的社会角色引导对于造成未成年人犯罪有重大影响,会让其误入歧途。未成年人处在青少年成长时期,此时内部外部冲突同时存在,是矛盾碰撞凸显的时期。生理与心理的发育加快,表现出情绪波动大、易兴奋和冲动、自控能力差以及叛逆心理强的特点,面临着生理发展的突变和心理矛盾的交织,与他人发生矛盾冲突时,暴力、极端的方式就成为他们解决问题的手段[4]。进入青春期的未成年人正是世界观、人生观、价值观形成的关键时期,由于尚未发展起成熟的个人独立评价系统,他们对社会、他人以及自身的认识以及对于评判自身行为是否正确的认知,会倾向于其身处环境所提倡的基本价值标准。如果未成年人所接触的环境提供的是不正确的三观,就会对其产生很大的负面影响,使其产生错误的社会角色确认。一旦未成年人给自身定义的社会角色与社会主流价值观相矛盾,就很难顺利实现社会化:一方面,可能会使未成年人离犯罪行为越来越近;另一方面,其可能会加入错误的引导者行列,对其他未成年人产生不良诱导,进而产生更为严重的违法犯罪行为。

观察学习和行为实践学习都是获得经验的方法。未成年人社会化过程中的知识经验大部分都是通过学习获得的,观察学习经验是在未成年人社会化过程中获得知识的重要方法。未成年人的主要学习对象是其家庭成员和同龄群体。错误的学习指导会对未成年人产生错误的指引作用。研究表明,离异、夫妻关系不和谐的家庭问题少年出现的概率远高于正常家庭,学校教育环境的好坏也会对学生的犯罪率产生重大影响。

观察学习不仅是对家庭成员、同龄群体的学习,对崇拜对象的学习也是未成年人学习内容的重要来源之一。当前媒体行业发展迅速,偶像崇拜广泛流行,未成年人心中的偶像崇拜早已取代了英雄崇拜。明星在影视中扮演的不良角色及其自身在生活中的不良行为,都很容易吸引未成年人模仿学习,使他们产生越轨行为;加之许多未成年人法律知识匮乏甚至处于空白,进一步加大了犯罪发生的概率。对偶像的行为加以严格规范,使未成年人树立正确的偶像崇拜观念,是当今社会面临的一项重要任务。

随着互联网的快速发展,出现了风靡社会的新兴行业——网红直播。调查显示,对于未来择业的倾向,竟有超过50%的“95后”青少年选择“网红”作为自己的理想职业[5]。这个调查结果出乎很多人的意料,也进一步加重了社会对网络直播不规范的担忧。网络直播作为新兴行业引起了社会群体的广泛关注,许多主播为了吸引观众、获取利益而不择手段,无视法律规范,带有色情、暴力、欺诈色彩的直播屡见不鲜。基于认知缺陷,未成年人对主播的追随度大大超出我们的想象,甚至出现了小学生直播妈妈洗澡求赞等行为。规范网络直播行业行规、提高主播入播门槛,是如今亟待解决的社会问题,也是帮助未成年人树立正确价值观的当务之急。

亚社会是指相对于宏观大社会的直接的社会环境,有时也指对应于较大社会背景下的较小社会背景。亚社会可以是自己居住的小区街道,也可以是工作单位、学校等与本人日常生活联系紧密的机构。所处的亚社会与整体社会发生冲突,是未成年人在社会化过程中发生矛盾的经常性根源[6]。青少年在成长过程中,很容易受到自己所认同的“小组织”文化的影响,是否能够被同伴群体所接纳是未成年人十分关心的问题。因此,许多未成年人将群体的价值观奉为自己的价值观,尽力将自己融入“小群体”。此刻的“小圈子”就形成了一个亚社会。当亚社会的价值观与整体社会主流价值观出现冲突时,未成年人面临着是否顺应社会主体价值观的选择。一旦未成年人身处的亚社会出现了错误的价值观导向,就很容易引发群体性犯罪发生。因此,帮助未成年人顺利并且正确地实现社会化,关键是引导未成年人所认同的亚社会文化与社会主流文化相一致。

二、自我概念认识不清

对于自我概念这一社会心理学术语,不同学者有着不同解释。精神分析学派的代表、心理学家弗洛伊德曾提出一个观点,自我可以被分为本我(id)、自我(ego)和超我(superego)三个部分。他认为,人性中代表人的本能的是本我,代表了人最原始的私欲,位于人格结构最底层。本我是自我和超我产生的基础,它遵循“享乐主义”的原则。超我是人格结构的管制者,代表着人的良心,遵循“道德原则”,在人格结构的位置居于最高层。自我则是中间层,它协调着本我和超我的矛盾,遵循“现实原则”,发挥着引导我们用社会能接受的规范实现自我的作用。本我想要表现自己,超我则努力抑制本我,本我与超我形成了冲突。一旦自我调节机制无法良好地调节本我和超我时,人的心理就会产生矛盾冲突,并运用各种心理防御机制调节二者关系。未成年人的自我概念尚处于发展阶段,处于认识模糊不清的状态。当本我与超我产生矛盾的时候,自我不能起到良好的调节功能;当超我无法压抑住本我的时候,由于自我控制不足,未成年人就会产生犯罪倾向,并通过外界负面影响因素的加持造成犯罪的结果。

根据埃里克森的八阶段理论和自我同一性危机理论,人的一生要经历一系列的自我同一性危机。未成年人犯罪主要集中在12-18岁阶段,正是埃里克森八阶段理论中的青年期阶段。这一时期的未成年人正经历着同一性(未成年人在自身形象、目标、三观等人生重要方面建立起自我意识,达到个人的自我意识与自身外部特征的一致性的阶段)和角色混乱的冲突阶段,是人生的关键时期。此时的未成年人面临的挑战是如何统一自身的同一性,形成认知清晰的自我概念,防止出现角色混乱;进而确定自我意识,学习社会角色规范。如果此时未成年人未能受到正确角色的指引,很容易产生彷徨迷失的感觉,对生活失去方向感。此时,如果未成年人受到不良因素引诱,就极易出现同一性混乱,产生犯罪倾向。未成年人在成长阶段对于自身的自我概念认知比较模糊,很大原因在于受身边人的影响。如果出现身边人的影响与社会价值观不符的情况,而又没有得到正确的引导,未成年人就很容易对自我概念产生错误的认知,加上青少年正处于自我意识逐渐增强的阶段,一旦产生错误的自我认知就很难扭转回来。这也是未成年人再犯率很高的原因之一。

正是由于具有自我意识,才使人能够对自己的思想和行为进行自我控制和调节,使每个人形成完整的个性。自我意识在个体发展中具有十分重要的作用[7]。未成年人正处于身心快速发展的时期,这个阶段形成正确的自我意识更为重要。社会价值观宣传、学校道德教育水平、家庭环境等诸多因素都会影响未成年人自我意识的形成。未成年人只有在积极向上、和谐健康的环境中成长,才能形成良好的自我意识,避免犯罪行为的发生。

三、群体的相互作用

群体与个体相对,是个体的共同体。群体指为了一定的共同目标,以某种特征结合在一起,彼此之间存在相互作用,心理上存在共同感和相互认同的两个以上的个体所组成的人群[8]。群体可分为首属群体与次属群体。首属群体是指个体直接生活在其中,与群体中的其他人有直接来往和亲密人际交往的群体;次属群体是成员间出于自主意识、根据一定目标建立起来的群体,是人们进入更广泛的正式社会的重要途径之一[9]。无论是首属群体或次属群体,都在未成年人成长过程中时刻影响着他们的生活,并一定程度上对他们的行为举止和心理健康产生影响。对于未成年人来说,两者都具有重要意义。

(一)首属群体中的原生家庭

首属群体作为社会影响的最直接来源,对社会成员的初级社会化起到不可替代的作用。例如,家庭成员、同龄伙伴的影响都是首属群体带来的直接影响。首属群体的影响在未成年人成长过程中起着重要的作用,给未成年人带来的影响是最初的也是最直接的。首属群体主要是依靠身处其中的人的情感联系而建立,因此,带给未成年人的影响不是强制的而是潜移默化的。青少年如果受到身边的人违法或越轨行为的影响,就会增加其产生不良行为的可能性。首属群体里最重要的影响因素是原生家庭。家庭作为个体发展的微系统,是人类发展生态学模型中最基本的分析单元,对个体的发展具有深远影响[10]。父母是孩子所接触的人中最主要的重要他人,在孩子的生活中扮演着第一任老师的角色,其一举一动都对未成年人产生重要的影响。班杜拉的社会学习理论指出,未成年人主要的社会学习行为是通过观察他们在日常生活中认为重要的人习得的。父母作为孩子生命早期最重要的伴随者,其思想行为自然会潜移默化地影响孩子,最终对孩子产生巨大的影响。未成年子女通过家庭教导学习社会控制能力、辨别社会的是非观,以及尊敬权威、遵守社会规范等。如果未成年人没有及时在家庭中获得这些能力,就容易受到反社会行为、攻击行为、暴力行为的诱导,产生偏差行为[11]。巴尼斯指出,未成年人发生的不良行为可以在父母的教养方式中预测出来[12]。以下本文将从教养方式不同的四种家庭类型:忽视型家庭、权威型家庭、专制型家庭和溺爱型家庭来分析未成年人犯罪与家庭教养方式的关系。

1.忽视型家庭:低要求、低反应

忽视型家庭的父母对于孩子采取“散养”的态度,不关心孩子,对孩子学习、生活上的困难视而不见,缺少对于孩子的教育与爱。这种教育类型下的孩子自控能力差,对面临的事情界限感不明确,生活态度消极,容易形成目中无人、自以为是的心理和性格。他们在成长过程中很容易产生越轨行为。

这类孩子由于在童年时期就缺乏父母关爱,导致其移情水平较低,很难去体会他人的感受,导致其会产生更多的侵犯他人的行为,并且对受欺凌者并不会产生同情心;甚至有些人因为在日常生活中得不到大家的关怀,故意做出越轨行为来引起关注。这种类型的孩子很容易在未成年时期出现违法犯罪行为。

2.溺爱型家庭:低要求、高反应

溺爱型父母给孩子的关注宠爱过于无微不至,对于孩子提出的要求尽量满足,但是并不对孩子提出要求。这种家庭中长大的孩子在成长过程中会变得缺乏独立自主意识、做事冲动、自私自利,做事没有耐心和决心。

这类孩子由于在成长过程中被父母保护得太好,父母的娇生惯养使其形成了蛮横的性格。这会导致未成年人做事更加肆无忌惮,从比较小的不良行为逐步发展成更为严重的违法行为,最终达到不可挽回的地步。

违法犯罪青少年家庭与一般正常青少年家庭相比,往往过于冷漠、忽视或是太严厉,其中大部分属于忽视型或溺爱型家庭。这种类型的家庭常常导致孩子的无助、蛮横、冲动、不稳定状态,使他们相比于正常家庭的孩子更易于产生不良行为[13]。

3.权威型家庭:高要求、高反应

这类家庭的父母采取一定程度的“高标准、严要求”,教育方法恰到好处,鼓励孩子有自己的思维想法,对孩子在生活中的不足能够及时帮助纠正。在这类父母教育下成长的孩子,很容易成长为有责任感的人。孩子会慢慢变得独立自主、乐观向上,擅于与人交往,会养成良好的人格品质。

在这种教育下成长起来的孩子成长环境适当,良好的人格品质使其在日常生活中也能很好地融入环境。从小接受的良好教育使其移情能力较高,能够设身处地为别人着想,站在他人角度考虑别人的处境。这类未成年人很难成为欺凌者,对于受欺凌者也具有很高的共情能力,很适合做受欺凌者的心理开导者。

4.专制型家庭:高要求、低反应

专制型家庭的父母对于孩子的控制欲特别高,习惯用自己的标准来要求孩子,不允许孩子不遵从自己的规定。但是,这些家长意识不到过高的要求在变相地扼杀孩子的个性化。如果孩子违反规定就会对其采取强制措施,甚至暴力相待。这种教导方式下教育出的孩子容易变得自卑自闭、遇事退缩、依赖他人,普遍焦虑感较高。

这种类型的孩子在成长时期就易成为被欺凌者,犹豫自卑的性格让其很难合群,在生活中容易成为受欺凌者并且不去反抗,但也很容易因长期受到欺凌后突然爆发成为施暴者,出现即是欺凌者又是被欺凌者的角色重叠。也有一部分未成年人在脱离了父母的管教之后会变得无法控制,严重的逆反心理导致其更容易实施违法犯罪行为。

随着时代的发展,网络逐渐成为影响家庭关系、导致未成年人犯罪的一大重要因素。首先,部分父母对于网络的了解具有片面性,对网络一味地采取拒绝的态度,实际上忽视了学生在网络平台上受益的机会[14],并且由于对于孩子的过分管制容易激发双方的矛盾;未成年人随着年龄增长,自我意识不断增强,逆反心理严重,很容易出现过激行为。其次,部分“忽视型”的父母对于孩子心理和生活漠不关心,导致孩子沉迷网络。网络甚至干扰到孩子的生活学习,有些孩子会模仿网络中色情暴力游戏或视频,实施犯罪行为;有些则在上网过程中结识不良群体,导致团伙性犯罪行为的发生。

(二)首属群体中的同伴群体

同伴群体也是影响未成年人的重要因素之一。Aseltine通过研究认为,对青少年造成影响的首要来源是朋友伙伴,父母的监管和亲子间依赖与未成年人的越轨行为和吸食毒品等行为仅有弱相关关系[15]。由此可见,未成年人对同伴群体的认同感甚至高于父母。在未成年人犯罪问题上,更重要的不是对同伴群体的依赖,而是交往同伴的类型以及在与同伴交往过程中的具体内容[16]。研究表明,大部分未成年人犯罪是在有共同犯罪的同伴在场或者是在参与团伙活动的情况下发生的。相对于成年人的反社会行为,十几岁的未成年人更多情况下是以团体的形式出现反社会行为[17]。在不健康的社交群体中,未成年人很容易观察并学习到不良行为。这不仅会影响到他们的言行,甚至还会将此类不良行为扩散到其他未成年人,由此可能产生团体犯罪行为。

(三)次属群体:学校、职业群体、社团

次属群体是按照一定行为规范建立起来的、有明确社会结构的群体。学校、企业等都是次属群体。一般来讲,次属群体人数大于首属群体,结构规范也相对比较严格。随着年龄的增长和社交范围的扩大,未成年人在成长生活中接触次属群体是必然的。在社会化初期,首属群体起重要作用;到了社会化中期及之后,次属群体就成为人们介入更广泛社会的主要途径[18]。次属群体带给未成年人的影响不亚于首属群体,甚至其影响力会大于首属群体。随着未成年人在获取学校教育的时间逐渐增长,学校教育的影响也会逐渐超越家庭教育的影响。调查显示,源于教学资源、学校条件和学生素质、区域价值观念等因素影响,城郊地区学校发生校园暴力甚至出现未成年人犯罪行为的比率远高于城市地区。由此可见,次属群体带给未成年人的影响不可忽视。

四、移情能力的缺失

移情是指当一个人感知到对方的某种情绪时,自己也能体验到相应的情绪感受,即能够体察到他人的情绪状态并产生共鸣,是认知、理解、分享他人的情绪和感觉的能力[19],也是影响未成年人是否会出现欺凌行为的重要中介变量。多数研究者认为,移情可以分为认知和情感两种成分。认知移情是指对于他人的目的和情绪能够理解,可以站在他人角度理解问题、看待问题和解决问题,体谅他人的行为从而不做出让他人不舒服的行为[20]。一个人认知移情能力的高低对预测行为后果的能力起决定性作用。情感移情是指具有感受和体验他人情绪情感的能力。比如对于被攻击者的痛苦等情感产生共情,对即将进行的侵犯行为产生内疚和犹豫等情绪。情感移情可以减少欺凌等负性行为的发生。未成年人正处在身心发育的重要时期,最初的移情能力培养是父母、学校教师所教导的“换位思考”。在未成年人与同龄人产生冲突时,父母及教育者未能及时加以制止并且有意识地培养未成年人的移情能力,就会导致未成年人只会站在自己的角度思考问题,很难做到换位思考,无法体谅别人并且缺乏预测行为后果的能力,进而导致其认知移情能力的缺失。如果不能及时地识别他人的情感状态、接受他人的情绪情感,就有可能导致未成年人与同龄人相处困难,从而产生烦躁、孤独感等负面情绪,形成情感移情缺失。长此以往,未成年人就很难塑造良好的人格品质。

自尊与移情能力的关系不容忽视。自尊是对自我判断的主观体验和感受,减少欺负行为重要的因素[21]。调查表明,中学生的孤独感越强,其移情能力就越低,个体就会处于自己的封闭世界中,很少与人交往,并且很难在与人交往中产生较好的情感沟通[22]。费希巴赫长期系统研究结果表明,移情能力与欺凌行为的关系呈负相关:移情能力越低,越容易产生侵犯行为。因此,不能忽视移情能力在未成年人成长阶段的培养。

五、沟通障碍

沟通(Communication)有传播、交际的意思。在国内,对沟通没有统一的定义,国外也是定义各不相同。总体来说,沟通就是人们为了达成统一的认识而进行的思想、情感、信息等内容的交往传递[23]。沟通是人与人发生相互联系的最主要途径。通常情况下,处在清醒状态下的人基本上百分之七十的时间都在进行各式各样的沟通。与人交谈、上课学习、听广播看电视等行为都是在进行沟通。沟通影响着人们生活的各个方面,也是解决矛盾的重要途径。如果未成年人因为沟通不畅而产生障碍,不仅会影响到身心健康进而影响到正常生活,甚至会因为沟通障碍导致犯罪行为的产生。

未成年人处于心理和生理的快速增长阶段,在如何与他人进行良好沟通方面也正处于学习阶段。如果与人沟通产生障碍,极易导致其难以融入环境,从而影响其健康人格的形成和发展。一方面,长期的交流困难可能导致未成年人对与他人交流产生抵制心理,从而产生人格障碍,因为与人相处困难而形成问题人格;另一方面,部分未成年人出现暴力犯罪大多是因为沟通不当造成的。无论是校园内同学之间沟通不当而产生的冲突还是社会上因为口角而产生的犯罪行为,在目前的暴力犯罪中都占有很大比例。

值得重视的除了传统的沟通障碍之外,随着社会的发展互联网越来越普及,以计算机为媒介的沟通中存在的障碍也会对未成年人造成影响。《第42次中国互联网发展状况统计报告(2019)》显示:截至2018年6月,10-39岁上网群体占网民总数的70.8%,10-19岁网民占比为18.2%;截至2018 年6月,中国网民中学生群体数量最多,占比达 24.8%[24]。由此可见,未成年人上网人数庞大,其中主要上网人群为中学生。在带给人们各种便利的同时,网络的匿名性、远距离性等特点也给人们带来了实施犯罪的便利。未成年人在使用网络时,不仅会从事有益于学习生活的活动,还会利用网络进行沟通交流。在网络交往中,网络空间的虚拟性和弱规范性使部分未成年人抱着游戏的心态化名与他人交往,参与网上诈骗,甚至发展成网络诈骗行为或者加入网络不良团伙参与犯罪[25]。另外,部分未成年人习惯在网络交流时用假面伪装自己,混淆了网络与现实界限,造成在现实生活中与人交流产生障碍,甚至为获取个人利益而走上违法犯罪道路。未成年人的情绪情感正处于不稳定阶段,在网上与人交流时很容易因为琐事产生情绪冲动,不仅会导致网络欺凌行为的发生,严重的还会发生利用网络相互攻击辱骂甚至网下约架等行为,极易由此导致发生违法犯罪行为。

虽然当前我国未成年人犯罪数量呈下降趋势,但由于犯罪总数十分庞大,未成年人犯罪问题仍然十分严峻,一直是社会关注的热点问题。本文从未成年人心理角度出发,分别从社会化、自我概念、群体相互作用、移情能力和沟通几个方面入手,以社会心理学为视角对未成年人犯罪的成因进行了较为全面深入的分析,以期对未成年人的犯罪心理研究提供参考和借鉴。