多学科视野下中国近代造园理论的源流与建构研究

赵纪军 张昪

近代时期,日本学者从《园冶》序文中取“造园”一词作为与Landscape Architecture对应的学科名称[1],“造园”藉此进入国内学者的研究视野,并成为多学科领域理论探索中广泛使用的主流词汇[2]。由近代“造园”发端、1951年“造园组”成立及至当下风景园林学科的确立,专业化上的一脉相承决定了析理学科脉络必然上溯“造园”源头。丁绍刚和叶宁[3]、林广思和黄雯雯[4]对于早期园艺、林业、建筑等相关课业的梳理展示了近代造园理论多样的学科基础,朱钧珍主编的《中国近代园林史》业已凸显不同背景的人物思想理念之于理论建构与设计实践的基础作用[5-6]。因此,联系学科背景研讨近代造园理论—近代较为普遍存在且与当代风景园林内涵与范畴具有某种一致性的知识理解和论述,既是学界关注的重要话题,也有深化学科史的切实意义。

纵观现有研究,对前辈人物的考察为从不同侧面总结学科萌芽阶段的理论要义提供了主要的切入路径,如对陈植之遗产保护、都市公园、风景立国等思想观念的分析[7-9],对程世抚之人居环境、章守玉之风致园艺等理念的探讨[10-11],对童寯等建筑学人之园林研究成果、内容与方法的总结[12-13]等,均增进了对早期学科理论建构之个体与局部的深入认识。但如前述,近代造园理论具有多学科基础,且陈植亦在其“第一本造园学专著”[14]《造园学概论》中曰:“造园”是一种“综合的技术”,相关学理则为一门“综合之科学”[1],基于这种史实及基本认知,近代诸多学科领域造园理论探索的整体图景有待进一步揭示;作为中华人民共和国成立后学科初创的必要知识与理论沉淀,其源流与内容在构成造园理论版图中的作用与角色也有必要进一步厘清,从而更为深入地认识近代各种与造园相关之理论探索的历史意义与价值。需要指出的是,本研究虽以“近代”一词作为讨论诸多理论内容的时间范畴,但由于相关学科在民国时期才有所建置和发展,因此“多学科视野”下的“近代”造园理论所对应的时间界限为1911—1949年。

1 LA学科体系的引入及本土转译的尝试

1.1 余森:以美国LA为范本的质性厘定

20世纪20年代左右,源于美国的Landscape Architecture(LA)概念开始传入中国。1923年获得风景园林硕士学位(Master in Landscape Architecture)的余森①应是目前已知近代国人最早求学于哈佛大学风景园林学院(School of Landscape Architecture)②并顺利毕业的“第一人”③[15]。

受专业化、系统性课业训练的影响,20世纪20年代余森主要引介了LA“以美术为归依”的属性,将艺术性视为LA的核心。诚然,源于Landscape Gardening的LA相应继承了与艺术的密切联系;1910年查尔斯 艾略特(Charles Elliot)申明学科定义时就强调了LA的艺术性[16],奥姆斯特德(Frederick Law Olmsted)同样认为“艺术是使LA服务于人们健康、充实、幸福生活的要素”[17]。

而余森借鉴艾略特之说,借助绘画与设计、配景的相似性立论,以“适”对应“fit”或“fitting”,并将其作为实践之要义。他并未明确“适”的判断依据和“适”的实现途径,“惟通美术建筑者乃能判决,此即本艺之诸能也”[18]。这暗示“适”以主观意志和个体经验为尺度标准,寻求个人化创作与专业性诉求间的平衡。“适”的内涵可谓中西相通,如“六法”之“经营位置”、《园冶》“兴造论”之“合宜”,都表达了艺术家可按照自身意图选择筹擘,而不必隐含科学或技术性的创作方式[19]。

对于中国如何发展新的“造园之艺”的问题,余森强调应基于文化特性而非求索样式方能自成其“体(style)”[18]。“体”同样意味着对于自身艺术风格的探索和发展。虽然在操作层面,他选择在LA框架下置入“亭台、宫阁、塔寺”及“泰山、华山、小孤山、西湖”等本土词汇和范例,这种做法也未必直接吻合“适”的标准、利于“体”的塑成,但不可否认的是,余森将早期LA专业教育中的艺术性认知与中国艺术传统相结合而提出的“适”与“体”,的确是分别指向方法与目的的一种本土化理论探索。

经过20世纪30年代现代主义的冲击以及包豪斯学科交叉理念的引入,1941年余森对LA的阐释褪去理论上的艺术性色彩,转而凸显实践上的综合性特质。他仍援引艾略特之言,称LA“是配地以适群用和愉快的专艺”,但在对20世纪20—40年代美国LA发展历程的梳理中,更多展现了实践范畴的全面拓进、综合效益的目标转向和多学科配合的协作流程[20]。虽然陆费执、童玉民、叶广度等人也认识到LA“范围很广”、与其他学科“关系密切”[21-23],但余森对LA综合性的阐释最为系统翔实,这与他肄业后在美国“不在小数”的“造作”经验有直接关系[24]。

1.2 陈植:参仿日本造园学科的体系建构

1919年,东京帝国大学农学部林学科下的“景园学”课程更名为“造园学”,并由有“日本公园设计第一人”美誉的本多静六担纲,田村刚等协助教授[25-26]。同年陈植入学,1922年完成学业。此后,他坦言“余近年来,除研究造林及树木学外,于造园学亦心颇好之”,学术志趣由农林逐渐转向造园[27]。

20世纪30年代以前,西方及日本学者兴起了对中国园林的史学研究,本土学者虽有如范肖岩对历代园林实例的大致梳理[28],但直至20世纪30年代后受“新史学”方法与价值取向的影响,陈植系统展开的造园史研究才更多显现出如梁启超所言的“客观资料之整理”“主观观念之革新”的史学进步特征[29]。他在《中国造园史略》中广罗史料,并借鉴野间守人因循朝代时序的做法,形成初步的中国造园通史;《中国造园家考》《筑山考》等研究在考据文献的同时,征引了刘敦桢的《同治重修圆明园史料》《哲匠录》等同期成果。这些对于造园实例、名家、文献的梳理考据无疑有助于改观“园无成法”“不可得而传”[30]的传统认知,为借鉴日本、成立独立的造园学科提供史论基础。

同时,陈植提出了涵盖天然公园、都市公园、庭园、植物园、公墓、都市美的“造园学”总体框架,并分门别类详述定义、设计、施工、管理要旨。在公园部分,他主要引入美国公园与户外艺术协会(American Park and Outdoor Art Association)发布的人均公园面积、公园服务半径等定量标准[31]。而其他“造园各论”中则大量因借日本的相关概念和实践方法:“国立公园”的阐释取自日本20世纪30年代的《国立公园法》中的国立公园定义;“天然纪念物”(德语:Naturdenkmal)、“天然保护区”(德语:Naturschutzgebiet)等保护地类型源于日译德文;1920年左右,日本转译“都市美化”(City Beautiful)而形成的“都市美”概念也被引入,并作为一种结合“实用”与“美观”的城市建设路径;《造园学概论》中的工程性内容则多取自日本学者大屋灵城等的著作[1]。

与余森对于LA的综合性定位一致,陈植认为“造园学”为一门“综合性”的学科。虽然二者均以既有的学科体系为对标,但陈植藉诸史据为“造园”正本清源,并且更多师法日本、通过专业术语的转译加工和知识体系的拆解重组,探索具有本土性的造园学科独立建制的可能。

1.3 程世抚:融合城市规划视角的理论拓展

略晚于余森和陈植,毕业于金陵大学的程世抚于1929年始赴哈佛大学风景园林学院求学,1930年转入康奈尔大学。康奈尔大学与造园相关的专业教育始于1897年由莱博特 海德 贝利(Liberty Hyde Bailey)在园艺系开设的Landscape Gardening课程[32]。就学期间,程世抚曾“历年在绘图室昼夜不停研习”,且完成了以建立栒子属植物索引并发掘其观赏价值为目标的课题研究[33-34]。基于在园艺系的修学经历,程世抚早期认为“造园”属于园艺学的一部分[35]。

20世纪40年代以后,关注到美国城市规划脱离LA独立发展的动向,借助思考抗战期间防空城市规划的契机[36],结合主持接收上海全市公园以及与规划学者共同参与“大上海都市计划”编制的经验,程世抚对于LA的认知开始从园艺分离。程世抚的理论构建以融合城市规划为显著特点:如“公园、绿地、旷地及公园系统”的分类框架中涵盖了“邻里单位”理论的“邻里公园”,以及“田园城市”理论倡导者奥斯本(Frederic J Osborn)的城郊“绿带”“农业(乡村)地带”等概念,还体现出“永久农地”“保留旷地”等土地规划思想[37]。1949年程世抚在“都市田园化,乡村近代化”基础上提出的“城乡计划”,是统筹城乡视野下的进一步理论开拓[36,38]。

与余森、陈植类似,程世抚也认为LA为“综合性之应用科学”,且其发展须根植“固有文化”、彰显“民族性格”。如果说余森在本土化探索上以“置换”为路径,那么程世抚则采取与陈植相近但侧重技术性方法而非概念上的“融会”,如他借鉴传统借景手法、西方视错觉技巧以及美国LA的实践经验等[39-41]。

总体而言,20世纪20—40年代,余森、陈植与程世抚结合个人学识对LA进行引介,并尝试本土化转译,虽着力点不同,但仍具有一定共性(图1)。从时序上看,20年代LA的引介以余森为发端,30年代“造园学”的学科建构由陈植奠基,40年代则由程世抚引入城市规划的视角,分别代表了中国近代造园理论发展的阶段性特征。

图1 余森[18]、陈植[1]及程世抚[37]的部分代表性著述Some representative works of Yu Sen[18], Chen Zhi[1] and Cheng Shifu[37]

2 园艺学的“造园”认识与“庭园”理念

2.1 隶属园艺的“造园”共识

20世纪初期,由贝利总结的现代园艺包括果树、蔬菜、花卉以及“造园”4部分的观点[42],得到了福羽逸人、原熙等日本园艺学者的发扬,并传入中国成为早期园艺学者在“园艺”范畴上的共识。

1920年前后,园艺学者开始引入landscape gardening、landscape art、landscape design、garden making及LA等专业词汇,多将其等同视之,并与花卉园艺、果树园艺、蔬菜园艺一同纳入“园艺学”。虽然他们直接取自日文或基于个人理解的译名多有不同,如“园林学”“造庭园艺”“风致园艺”“造园园艺”,但仍以“造园”的使用相对较广,范肖岩的《造园法》即为典型。值得注意的是,这些园艺学者所谓的“造园”内涵偏于“庭园”,与陈植等基于美国LA的造园概念不同,毛宗良亦总结“现在的园艺,不是仅限于栽培果树、蔬菜和观赏植物,且与园艺利用、庭园设计已成三足鼎立了”[43]。但园艺学者的“造园”概念亦与时更新,如20世纪40年代末胡昌炽界定“园艺学”、称“造园为现代园艺的分业”之时,其内涵已大致相当于陈植的造园概念[44]。总而言之,近代园艺学者将“造园”及其相关内容作为“园艺”之一部加以认识,而“庭园”在相当一段时期内是其中的主体。

2.2 以形式和要素为核心的“庭园”认知

虽然近代园艺学者并未如同日本学者达成以“造园”为通用学科名称、“庭园学系属造园学中的一个分支”的共识[2],但他们基本都将包括中外古代园林、住宅庭园、公园、广场以及具有特殊功能的花卉栽培园、植物园、蔬菜园、学校园等的“庭园”视为“造园”范畴中的重要类别。

关注中西“庭园”的形式特征是近代园艺学家普遍表现出的研究共性。他们多依据平面形式上的规则与否将“庭园”加以分类:如童玉民之“罗马式”“英国式”[45],周士礼之“规则式”“风致式”[46],李驹之“规律式”“风致式”[47-48]等不一而足,而小寺骏吉绘制的图示可以直观概括中日学者所普遍接受的“庭园”形式与国别之间的对应关系(图2)[49]。虽然园艺学者对2种形式的偏好并不统一,但二者兼备的“折衷式”或“混合式”被认为可“调和缺点,综合长处”,而尤受推崇,这反映了直接以形式的“调和”来实现传统与现代融合的思路。

图2 小寺骏吉绘制的“庭园”形式与国别的对应关系图[49]Diagram of garden forms and corresponding countries drawn by Shunkichi Kodera[49]

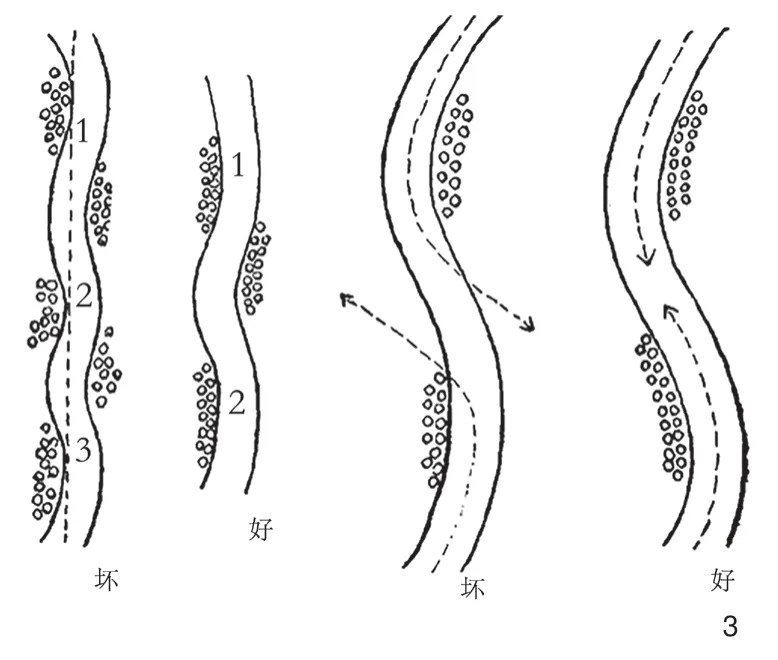

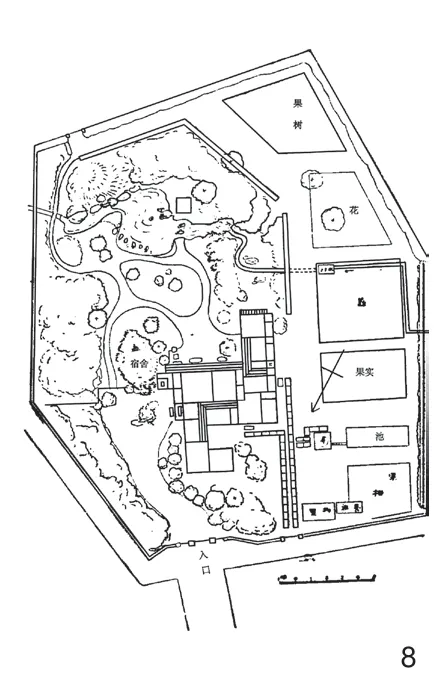

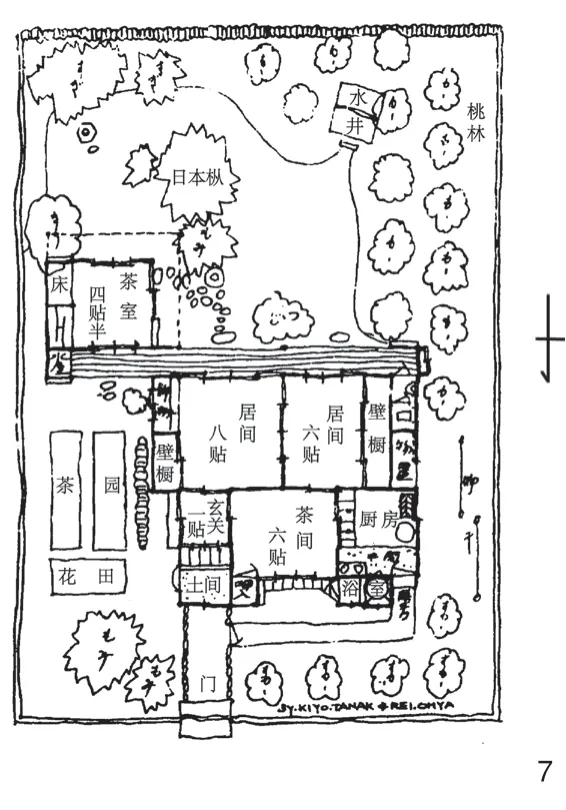

部分园艺学者受日本学者的影响,认为“庭园”形式以相应的要素为基础。因而他们拆解“庭园”物质构成,对树木、山石、水流、道路、花坛等的设计要点详加论述(图3~5)[50-52]。童玉民和李驹尝试提取代表性要素,以建立形式与要素的对应关系[45,48]。毛宗良则引入由形式到要素的设计流程,他在小面积住宅庭园的设计中就体现出“先定样式,再布要素”的基本思路[53](图6)。这与大屋灵城《庭本位之小住宅》、上原敬二《住宅庭园的设计》中的做法十分相像(图7、8)。虽然公园的设计方法中还采用了功能分区,但是各个分区同样是通过形式和要素的对应组合以实现功能。显然,在部分园艺学者看来,形式和要素就是“庭园”设计的核心。基于形式和要素的原则与方法不仅可以普适于多种类型的“庭园”设计[56-57],而且使得由设计到建造的基本过程变得简要明晰。在科学知识广泛引入但尚未普及的背景下,这显然便于引导一般设计方案的生成和落地,甚至普罗大众也能够接受、理解或者参与“庭园”的营造。

图3 李驹《风致式庭园之路线计划》中的道路设计图示[48]An illustration of roads in The Road Design of Landscape Gardening by Li Ju[48]

图4 范肖岩《造园法》中的花坛示例[28]An illustration of parterre design in The Garden Making by Fan Xiaoyan[28]

图5 毛宗良《庭园中之主要树木及其配植法》中的“树木配置图”[52]“The layout illustration of garden trees” in The Typical Trees and Planting Design of Gardens by Mao Zongliang[52]

图6 毛宗良《小面积庭园之设计实例》中的设计示例[53]An illustration in The Residential Garden Design by Mao Zongliang[53]

图7 大屋灵城《庭本位之小住宅》中的插图[54]An illustration in The Garden Dominated Small Residential Houses by Ohya Reijo[54]

图8 上原敬二《住宅庭园的设计》中的插图[55]An illustration in The Design of Residential Gardens by Keiji Uehara[55]

2.3“中”“西”交融的庭园设计理论

然而余森对以形式和要素为核心的“庭园”认知提出批评,他认为“我们远东人观察外国的造园特性,往往向园式里求索,这是一种自然的态度,但有时很不切当”[24],不仅未必“适情适景”且“只及于形式,精神则未足”[18]。一些园艺学者也认识到了只谈形式与要素对于实用功能和艺术创造的局限,继而转向通过“中”与“西”2条路径,寻求要素之间互相配合融洽的组织要义,尝试探讨“庭园”设计理论的原则问题。

奚铭己借鉴《林泉高致》中“先立宾主之位,次定远近之形,然后穿凿景物,摆布高低”的山水画绘画原理,提出“融洽”“匀称”和“变化”的组织原则[50]。“以画理入造园”的理论构建思路得到了叶广度与温文光等人的吸收和发扬:叶广度不仅主张“庭园”布置中参仿画理区分主景、客景,通过“突出”“衬托”和“点缀”而使其具有“变化”“韵律”“丰富”“统一”[23],而且深入分析了中国“庭园”的诗情意境,“在更为宏阔的境地,试图为中国的庭园美学得出其简约规范,亦即可广为人知的通俗建筑学的意匠标准”[58];温文光还强调了个人志趣的表达,提倡“庭园”应具“含蓄”之美[59]。

如果说奚铭己等人是对源于传统的艺术创作经验的自发觉察,那么邹盛文等学者则是基于“庭园”的建造属性对西方建筑理论的主动因借。邹盛文和周士礼从视觉与功能的角度出发,主张“庭园”应“实用”“美观”[46,57],也即毛宗良所称的“非独供实用,又可作观瞻”[53]。这与维特鲁威“坚固、实用、美观”的建筑原则中的2条相重叠,可以说是西方的建筑原则向“造园”移植的具体表现。童士恺在此基础上加入成本考量,认为“庭园”还应“经济”[60]。“经济”原则可以追溯到启蒙运动以来建筑建造中对于节约的提倡,并且与20世纪20年代包豪斯注重实用功能的主张一致。但不同的是,“庭园”的“经济”更多是为了规避因不当设计所造成的资金耗费,而非着力限制装饰性的“于使用无所增益的东西”[61]。

单就“庭园”设计中的植物配置而言,“中”与“西”的理论融合也十分鲜明。一方面,园艺学者继承发扬牡丹、芍药等本土植物的文化意涵,并借鉴《花镜》《长物志》等传统文献中源于直接经验的植物配置方法。另一方面,积极应用西方的科学技术,总结适于不同“庭园”类型、不同地域、不同用途的树木、灌木、花卉和草本的系统性选用与配置方法(表1),如花坛的季节性观赏、专类搭配,以及带状、毛毡的形式组织等内容;亦有对行道树选用规则与标准的综合归纳,包括落叶树种优先、树形高大舒展、习性稳健、生长迅速、适应性强等。植物配置的理论总结虽然关照到本土的文化传统和栽植经验,但总体上仍以立足气候、环境等自然条件的植物生活习性和观赏特性等科学知识为基础。

表1 近代园艺学者关于观赏植物配置的代表性著述Tab. 1 Representative works of ornamental planting by modern horticulturalists

总之,近代园艺学者开拓自身术业范畴,投入“造园”的理论探索。在面向大众的社会诉求下,简化的形式和要素为“庭园”设计提供了速成之法。而中西交融、古今会通则是其理论探索的显要特征,它不仅体现在“庭园”形式的折衷“调和”,也隐含在设计原则和经验技术上的兼收并蓄。可以说,园艺学者在一定程度上达成了“从神秘的易成科学的,散漫的换成系统的”[23]的理论建构初衷。

3 林学的“观赏树木”与“风景林”探索

3.1 森林价值观念的更新

19世纪中后期,对荒野自然由厌恶到欣赏的观念转变以及自然保护运动的助推,使部分以森林为核心的游憩地、保护地建设在西方兴起。受其影响,本多静六、田村刚、上原敬二等日本林业学者亦开拓了风景林、森林公园等类型的研究与实践[62]。

留学日本的林业学者纷纷将新的森林“价值观”引入中国。20世纪10年代,森林具有实用价值和生态价值的观念广泛传播,如赖昌的《实用森林新编》、孙钺的《实用森林学》等均注重强调林业在国防、民生与经济上的重要作用、宣扬森林的生态效益。20世纪20年代左右,“森林具有观赏、休养、游憩及教化价值”的认识逐渐被引入[62]:凌道扬较早在《森林学大意》中谈及“森林与风景”的密切关系[63];陈嵘的《造林学概要》中称森林“可美化环境,增益风景”且有“伟大之感化之力,使人类精神安全”,可“为人类休憩身心之所”,总结了森林在点缀风景、增益健康、教化情操上的“间接利益”[64];陈植《造园学概论》中则直接沿用了田村刚之“森林具有经济、保安、享乐三大效用”的表述[1]。类似的观点在30年代的林学著述中不胜枚举。可以说,20世纪30年代时,森林由“实用之材”转变为“观赏之木”并扩展为游憩休养之地的认识已受到林业学者的认可。这是林业学者积极参与造园理论探索的重要观念基础。

3.2“观赏树木”的概念确立与知识梳理

由此,近代林业学者率先确立了专门用于造园的“观赏树木”概念。20世纪10年代,来自日本的“观赏树木”一词已被引入国内,如1916年江苏省立第一农业学校的农林场就设有专门的“观赏林木区”。但直到1928年,陈植在初版的《观赏树木》中才开始整合日本及西方的相关概念,定义“树木之供造园用者,谓之观赏树木(Ornamental Tree,德语:Zierbaum),或简称庭树(Garden Tree,德语:Gartenbaum)”,明确将“观赏树木”作为具有观赏性、用于造园之树木材料的统称[65]。

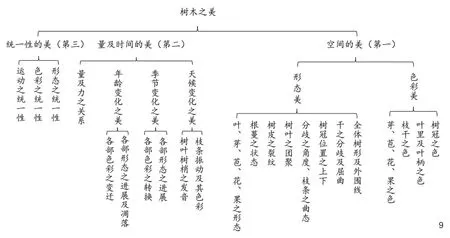

除了概念厘定上的突破性,《观赏树木》还搭建了系统的、围绕“造园之用”的观赏树木知识体系:阐释了树木在“空间”“量及时间”“统一性”上的美学特性(图9),总结了观赏树木的常见种类、观赏特性及选用标准,并对其育苗、栽植、配置、管理和保护等问题以图文并茂的形式详加说明。其他如林渭访的《庭园树木》、唐宪斌的《庭园树木之剪定》、谢申图的《栽植行道树之我见》《行道树之应栽植》以及朱燕年的《市街行道树之研究》等均是就某一方面丰富扩充“观赏树木”的应用知识。

图9 陈植对树木美学特性的认识[65]Chen Zhi's understanding of the aesthetic characteristics of trees[65]

3.3 以风景游赏为目的的“风景林”营造

在森林作为游憩休养之地的观念影响下,林业学者积极引入来自日本的“风景林”(或“风致林”)概念。与指代原始森林或次生森林的“天然林”相对,“风景林”本身就附带着以供游赏的功能性指向。

早期林业学者多将“风景林”等同为以森林为特色的游乐性质的休闲地或公园[1]。他们从游观体验的舒适宜人和视觉观瞻的林相营造等方面总结“风景林”的建设理论,如李寅恭倡议“风景林”的营造应结合林木习性选择适宜树种[66],陈植则提出以丰富、美观、调和、层次为“风景林”林木配置原则[65]。这些理论虽是“观赏树木”知识在“风景林”营造中的具体应用,却也使得“风景林”成为近代由林业学者所主导的具有林学特色的一种造园类型。

及至20世纪30年代,为效仿美国、日本发展旅游等休闲产业刺激经济,林业学者逐渐推动“风景林”的实践建设。陈植的“国立太湖公园风景林”营造方案、傅焕光与李寅恭的中山陵园造林设想、杨静孚的《西湖造林计划大纲》等“风景林”计划中,都将森林作为风景游赏的基础。“风景林”也多选择具有良好基底、通达便利的地区筹划建设,除太湖、西湖外,还有南京之牛首山、北极阁、采石矶,以及普陀山、庐山、天目山等。“风景林”的计划内容同样多围绕“游览之便”。这说明,“风景林”实质上就是在传统的风景名胜区域进行初步营林造景,是早期“风景区”开发建设中的基础环节。

以陈植为代表的林业学者所进行的造园理论探索同样基于自身专业范畴的外延而展开。他们以发挥林木的风景价值为目标,在建立体系化的“观赏树木”知识基础上,适应时代需求总结“风景林”的营造方法、推动“风景林”的建设实践,反映了近代外来观念向本土理论转化,继而指导在地实践的具体过程。

4 市政学的“都市园林”与“公共娱乐区”解析

4.1 田园城市的理想与“都市园林化”路径

随着国民政府的成立,“建设之事万端,唯市政最为先务”[67],与造园相关的知识也裹挟在迫切所需的市政建设理论之中。

20世纪20年代以后,介绍田园城市思想与实践的著述开始涌现。张维翰等主张“田园都市之理想”在于“都市改善”和“农村兴新”,将“田园城市”视为推动“都市农村化、农村都市化”城乡一体发展的一种总体策略[68-69]。然而,由田园城市理论触发的城乡关系思考,并未能改变现实制约下城市优先的建设次序。田园城市的思想内容被大大简化,其理想模型中的公园、林荫大道等元素则被提取,并作为解决城市“各种家宅问题与卫生问题”、实现“都市园林化”的物质环境建设手段[70]。诸多以田园城市思想为发端的论述最终落脚于城市的环境改造,孙科《都市规划论》中环境优美的低密度住宅[71]和莫朝豪《园林计划》中的新式公园、改良型道路均为典型代表(图10)[72]。市政学者将田园城市的焦点集中于物质形态和技术层面,与园艺学者对于“庭园”形式与要素的提炼,或出于相似动机,都是为了快速、便捷地指导建设实践。

图10 莫朝豪《园林计划》封面及扉页题词[72]The cover and title page of Mo Zhaohao's Garden Project [72]

4.2 现代生活旨趣与“公共娱乐区”提倡

随着加尼耶(Tony Garnier)的功能分区理念及西方城市分区规划实践经验的传入,基于功能对城市空间进行划分,成为市政理论中的习见内容。而20世纪末在美国发展起来的涵盖公园、运动场、游乐场等多种游憩场地的休闲地(recreation area)概念,则被借用而简化为城市分区中的“公共娱乐区”。

“公共娱乐区”提倡的主要目的在于通过新的休闲活动类型引导市民形成现代的生活方式。孙科在1919年称“都市规画中关于住民娱乐之设备,不外多预留空地,开辟大小公园,及游戏场”,提出了实现城市“娱乐”功能的建设要求[71]。董修甲多次在城市规划的内容中纳入“公共娱乐之设计”,称户外娱乐场地可“发人兴趣、助长精神、使人身躯发育、易于健壮并养成充实之脑力”[73]。虽然在“公共娱乐”的概念下,杨哲明、唐继虞、江康黎等还列入了剧场、音乐堂、影戏院等文化性公共建筑,但如陈训烜、张锐、金国珍等都将设置公园、草地、广场、游戏场、运动场等视为引导市民生活方式更新的城市规划手段。至于公园及公园系统,市政学者多关注其工程、规划及管理的相关内容,如顾在埏在《最新公园建筑法》中详细翻译了1897年巴黎路桥学院出版的市政指导用书中公园的工程建设方法;陈良士、宋介关注都市中“公共娱乐”的辖属和管理;陆世雄则从财政入手讨论相关经营问题等。

在此影响下,为了发挥游戏场、运动场、公园、林荫大道等与造园相关的建设事业在都市形象塑造、环境改善以及市民智识培育上的积极作用,近代市政体系逐渐将之纳入自身职能。尽管造园并不是市政学者所关切的首要内容,但他们的土木工程、经济学或行政学的学术背景为审视公园、林荫大道等造园内容提供了不同于园艺及林业学者的视角,为市政管理体制确立后主导的城市环境建设提供了专业支撑。

5 建筑学的“园林”与“风景名胜”考察

5.1 史料钩沉与实地调研相结合的园林探析

在近代建筑史学研究的热潮中,造园史是其中的重要内容之一。除对造园历史文献进行汇编勘定和阐释挖掘—典型的如朱启钤、阚铎对《园冶》的校订重刊以及刘敦桢对重修圆明园史料的整理等,建筑学者亦注重因循朝代时序总结园林的发展历程与脉络特征。朱启钤、刘敦桢、梁启雄等编撰的《哲匠录》中考察了诸多叠山造园名家的生平与活动。这些研究的内容与重心与陈植基本无二,都是围绕造园文献、实例、名家等史实进行梳理,以呈现整体的历史过程。但与陈植不同的是,建筑学家还采取了实地调查的研究方法。其中童寯着眼现存园林以查考历史所著的《中国园林—以江苏、浙江两省园林为主》和《江南园林志》,均以实地探勘为基础。刘敦桢1936年发表的《苏州古建筑调查记》中对苏州园林现状的介绍也结合了实地照片等材料[74-76]。

就方法而言,建筑学者结合实地调查和古代文献的造园史研究,已展现出与其在建筑史研究中相似的“科学性”特征。在内容上,建筑学者同样更为关注园林实例之结构形式、建造原则等一般规律与特征,如王璞子在考察园林历史时,就将园林建筑与一般建筑加以对比,总结前者“纯任天然”、富于变化,而后者则“取均衡对称之形式”[77]。显然,建筑学人的加入为近代的造园史学研究提供了不同的方法和思路,也为造园理论的建构开拓了又一门径。

5.2 基于建筑的名胜古迹保护理念

参照日本的《史迹名胜天然纪念物保存法》,1928年国民政府颁布《名胜古迹古物保存条例》,开始使用“名胜古迹”的概念涵盖具有历史价值的人工建筑与自然景观等[78],传播了将自然风景作为遗产的理念。

20世纪30年代,基于古建筑调查修葺的保护观念便开始向风景名胜拓展。刘敦桢、梁思成是这一方面的先驱,他们的实践经历显示了“整旧如旧”的修复原则由古建筑渐及风景名胜的过程[79]。1934年时,刘、梁共同制定故宫景山万春亭的修整计划,其中“应照原有尺寸”替换新材的措施就体现了以复原为导向的古建修整思路;1935年在修整杭州六和塔时,梁思成进一步把建筑融入周边风景,从六和塔“关系杭州风景古迹至为重要”的角度考虑,认为需恢复塔的原状方能使整体的风景面貌持之如故[80];1948年,刘敦桢在《都市的建筑美》一文中,明确将保存修缮“名胜古迹”列为增益都市美观的必要举措之一,并以“参酌原有形势与历史传统”为原则“予以修理”[81]。虽然近代时期,作为一种学科分支的“风景名胜”概念并未确立,但建筑学者将建筑与风景视为整体的遗产保护理念与实践为“风景名胜”的专业化提供了导向。

以建筑学方法和理念的移植为造园理论建构的主要特点,建筑学者的园林探析不同于园艺学者对形式和要素的关注,其所引入的名胜古迹保护理念也显然有别于林业学者提倡的“风景”开发利用策略。

6 结语

不同学术背景的中国近代学者为造园的理论探索提供了多样的话题、视角和方法。系统接受或接触过造园专业教育的余森、陈植、程世抚,探索了其作为独立学科的性质、内容与外延。园艺学者与林业学者将“造园”内容视为自身专业范畴的一部分予以开拓,前者专注于析理“庭园”的物质构成与设计原则,后者注重“风景林”的营造方法与实践开展,二者均发挥学科特性,构建了为造园所用的形式与要素系统。市政学者在广泛吸收外来理论、回应时代需求、构建自身体系的同时,触及造园旁支,其所侧重的总体性规划视角和管理、工程内容进一步填充了造园的相关知识领域。建筑学者从方法层面开拓了造园史学研究的路径,推动了早期“风景名胜”遗产保护观念的萌芽。这些理论内容奠定了造园学科孕育的基础,特别是园艺学者从“庭园”到近乎LA的造园认知转向、建筑学者对于名胜古迹的探讨,成为中华人民共和国成立后园艺与建筑“联姻”、“造园组”创立的重要认知基础④;而其他学科的理论开拓可以说是当下风景园林的部分二级学科门类知识体系的萌芽或雏形。

回溯理论源流,可见其具有一定的阶段性特征:20世纪20年代,大量留学日本的园艺和林业学者归国,主要效仿日本引介相关学术概念;20世纪30年代开始,不同背景的学者开始将视角转向欧美,广泛吸收西方建筑与城市规划的理论成果。在理论建构过程中,虽然外来理论纷杂繁多,但仍有着鲜明的本土化取向。近代学者们不仅就其所需对外来理论选择性地吸收重构,而且藉诸科学方法对自身文化经验与传统进行理论化建设。可以肯定的是,近代的造园理论本身就蕴含着传统的延续,而非全盘西化、割裂传统。

当然,引介和构建过程中不无急于求成的理论与思想简化。囿于专业专攻,造园之核心成为被忽略的、难以展开多学科交叉讨论的话题。由此产生的含混认知和松散体系无疑掣肘了造园学科的独立。然而,“造园工作的范围也是随着时代的演进而推广”[24],近代多学科背景下的造园理论源流与建构是当下风景园林学科因应新时代命题、进一步成长的历史基础与坐标。

注释(Notes):

① 余森(1888—?),字森郎,广东沙溪人。1912年以前追随孙中山先生从事革命活动,1917年秋进入密歇根农业学院(Michigan Agricultural College)学习农业,1921年获农学学士学位后到哈佛大学LA学院继续深造,1923年获LA硕士学位。

② 1900年,哈佛大学率先在劳伦斯科学学院(Lawrence Scientific School)开设4年的LA本科教学,这是美国高校中首次出现以LA为名的专业教育。1906年时,哈佛开始授予LA硕士学位。1914年,哈佛大学成立独立的风景园林学院(School of Landscape Architecture)。

③ 20世纪20年代,与余森同期在哈佛LA注册的中国学生还有张福良,但张福良的名字仅在1921年登记过一次,且备注为“不在校”的状态,张福良自传中也提及他于1921 1926年一直在国内担任雅礼预科学校校长,所以其并未在哈佛大学LA学院完成学业。另外根据房宸的研究,程世抚于1929年赴美读书,先入哈佛后因故于1930年转去康奈尔大学,也没有获得哈佛LA的学位。

④ 梁思成在1949年7月10日《文汇报》上发表的《清华大学营建学系(现称建筑工程学系)学制及学程计划草案》中提出设置造园学系的计划,并认为庭园、名胜“今后都应该使成为人民的公园”,且“这种人民公园的计划与保管需要专才”;并在1951年北京农业大学(现中国农业大学)园艺系汪菊渊和清华大学营建学系吴良镛提出两校联合试办“造园组”时提供支持。

图表来源(Sources of Figures and Table):

图1引自参考文献[1, 18, 37];图2引自参考文献[49];图3引自参考文献[48];图4引自参考文献[28];图5引自参考文献[52];图6引自参考文献[53];图7引自参考文献[54];图8引自参考文献[55];图9由作者根据参考文献[65]整理绘制;图10引自参考文献[72]。表1由作者根据相关文献整理。