城园互动:上海近现代城市化中公共园林转型机制研究

段建强 张桦

在中国百余年近现代城市发展进程中,城市空间及其结构的“开放”使城市中一部分空间因应社会变迁、时代要求而发生属类转变,相应也发展出城市空间的一些转型范式。这是社会学层面的历史现象,其背后是城市空间资源在传统遗产存续、公共界权型塑、城市发展更新等现代化进程中相应空间互动产生的结果,其中开放相对彻底、公共属性较高且更新过程繁复的当属城市“公共园林”及其演化。上海在近百年的城市发展中,不同类型的城市空间在经历漫长的演进、发展和更新后,被重新定义为“公共园林”。在与城市空间“互动”的过程中,这些城市中的“公共园林”发挥锚固作用、诱发更新动因、型塑空间文化,对上海规划格局演变、公共空间型塑和城市文化延续发挥了重要作用。

一方面,在城市发展中,研究相关“范式”的形成,对理解城市发展理论具有“溯源”式的意义[1]。“公共园林”作为中国城市发展进程中具有变迁特质的空间/社会对象,究其根本是城市发展中不同属类空间互动的存续结果。不同城市中的“公共园林”在中国城市近代化发展的早期阶段,承担了相当复杂的传统遗产保护、公共界权型塑的功能,一度成为当时城市发展的重要议题;通过对城市公共园林与城市发展之间历史关系的研究,在城市文化整合与城市空间演变层面,更深刻地认识当代城市的空间逻辑、更新范式和发展趋势。当前全球疫情时期,城市公园以其公众开放属性和社会保障功能,再次成为城市更新的内在驱动力和空间策源地。

图3 2015年上海老城厢卫星图Satellite aerial map of Shanghai old downtown area (2015)

另一方面,来源相对复杂的城市“公共园林”,或直接继承城市的自然历史遗产,或在城市发展中逐渐开放演变形成“公共化”空间,或因被城市规划重新发现与定义从而具有“公共性”,使历史遗产被重新保护并更新发展成为新的遗产类型,具有来源丰富、更新持久、范式多样的特征。尽管城市空间基于土地资源的属性变迁,使规划在城市发展中日益占据主导作用,但“公共园林”与城市发展的空间互动却面临普遍的问题:广义的城市“公共园林”更新“范式”具有复杂性,虽涵盖城市问题、社群诉求、专业规划、文化创新等多重视角,学理讨论也多基于个案角度展开,但缺乏更为宏观的理论思考。

本研究以“城市编年”结合“范式溯源”的空间文化研究视角,在上海城市近现代化的空间转型议题下,对上海豫园、外滩公园和上海世博园区这3个公共园林转型驱动城市发展的案例加以比较研究,总结并提出它们在发挥锚固作用、诱发更新动因、型塑空间文化方面共同构成“城园互动”转型机制的基本理论框架。

1 地域文脉锚固:传统历史园林的再造与重生

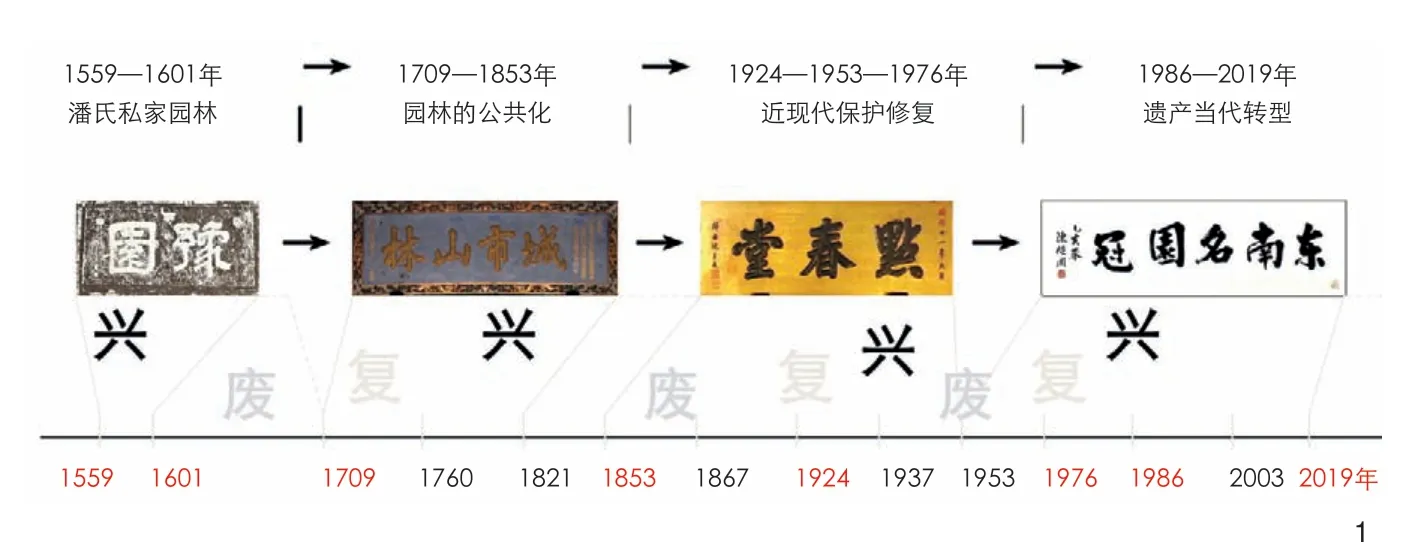

豫园是上海著名的城市地标,在经历反复兴造与毁废、面临存续危机和不同时期改造后,在新时期被有限更新并作为遗产加以保护(图1)。虽然其发展进程看似与江南大多数园林空间迭代“定式”雷同,但豫园自身独特性也非常显著:在上海城市发展中豫园保持了与城市空间的高度互动,尤其是豫园所在老城厢地区自晚明筑城至今的历史发展阶段中,其独有的空间特质被跨时空延续至今,使豫园在与上海城市的互动中完成了从“传统园林”到“历史遗产”的转变。

图1 豫园兴废历史阶段简图Schematic diagram of the rise and fall of Yu Garden

但豫园在上海城市空间演进中也面临一个悖论:作为城市中最具传统特质的空间—传统园林,园林空间被按照“文物保护单位”标准严格保护,同时,也是城市中对外开放程度最高的空间之一;而这种高级别的空间开放性则决定这些传统园林不仅作为城市“公共园林”,还作为世界级旅游目的地出现在各种旅行手册之内。作为传统园林的豫园,似乎仅限于园林的部分;但作为城市“公共园林”,豫园则不仅包括了园林部分,还包括了以“豫园”为代表的老城厢部分空间区域,两者之间的互动随城市对传统园林公共性的界定不断变迁。

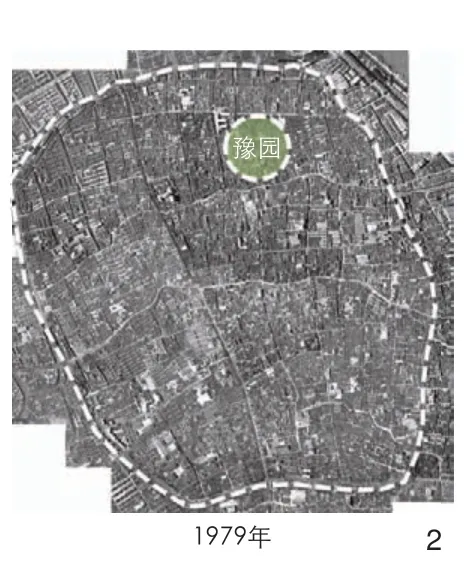

豫园的这种空间转变,既基于园林内部物理空间不断更替,又在与城市周边空间互动混融的过程中,使豫园的“传统园林”空间的“公共化”成为其与其他江南园林近代发展中根本的不同点,也为豫园的“传统园林”被纳入上海城市“公园”空间更新提供了物理空间的锚固点。尽管其传统园林意象在上海城市发展剧烈变迁中维持相对的稳定性,后继的历代改造/重建者对豫园作为“传统园林”意象也一再强调,是城市中这一区“人工自然”特有的文化属性和回忆价值所决定的,但豫园作为城市“风景”演化重要的起源性锚固点而存在则是不争的事实。在上海城市空间中,豫园园林空间逐渐“公共化”的演变进程,与其在上海城市史中对城市历史、海派文化的空间“锚固”作用直接相关(图2、3)。

图2 1979年上海老城厢卫星图Satellite aerial map of Shanghai old downtown area (1979)

豫园作为传统历史园林空间,被保存于城市空间之内,其园林空间中的历史建筑、山水大池、花木树石等在不同历史时期持续变迁,使园林边界随城市发展被多次调整,而其自身属性也经历了“历史园林-革命遗址-城市公园-文保单位”的多重变迁。一方面,豫园的园林空间呈现出的包容性使其成为承载、安置城市历史文物碎片与记忆之所。尤其1949年后,豫园园林内安置了大量从城市不同区域获得的园林建筑物资,如元代石狮、五老峰以及其他历史园林中的遗物。另一方面,以豫园管理处为主要依托单位,诸如“沉香阁”这样的历史文物,通过文物普查和登记的方式也被整合进“豫园”文物保护单位①(表1)。无论是晚明、清代乃至民国期间对豫园园林空间不断重建的历史,还是始于20世纪50年代豫园局部的抢救性修缮[2],尤其是80年代陈从周对豫园东部的整体重修复建,某种程度上都是“基于对历史、文化、现实的深刻认知的前提下,就寻求到相关‘约束’(目标层面、技术层面)加以统合并通过多种方式(修整、接续、再造)来完成当代文化传承的使命”[3]。

表1 豫园文物意涵与遗产属性演化Tab. 1 The cultural relics implications and the evolution of heritage attributes of Yu Garden

自清末以来,各行业公所基于传统“豫园”园林遗址的多重分据及空间改造,是豫园有别于其他江南园林的重要特质。与豫园园林空间的变迁相适,豫园在上海近代城市化进程中多次充当具有公共属性的空间。从早期设立牛痘局[4]、1907年基于城市防灾与民众自救的理念而协商自发成立“上海救火联合会”[5],到1909年于今豫园得月楼内创设豫园书画善会[6],乃至在豫园湖心亭荷花池设立李平书雕像[7],都可称为上海传统城市空间近代化、公众化的重要事件。无论是以李平书为代表的改革派拟将豫园开放为城市“公园”的倡议,还是公众将豫园空间作为诸如“盂兰盆会”“兰、菊花会”等集会场所形成的公众空间认知,在清末至近代豫园园林公共化后,其作为城市“公园”几近成为民间共识[8]。而以豫园园林空间为基础,伴随上海城市空间的长期演化而外置为上海城市环境一部分的湖心亭,则成为上海城市意象的重要代表之一;以豫园历史园林为中心的“豫园”地区,更是涵盖了上海老城厢大部分最具传统风貌的地区,仍然保持着其自晚明以来的几乎所有历史层析、空间格局及其生活形态[9]。

米歇尔 柯南与陈望衡认为:尽管中国传统城市中“园林种类千差万别,并且城市之间有着不同的政治、经济条件,但是我们仍可以通过这些园林,看到中国社会不同群体相互间以及内部交流所特有的新形式,而正是这些新形式,在较大程度上对社会所经历的变革起着稳定作用”[10]。以豫园为代表的老城厢区域,在上海城市空间激烈变革中的“风景锚固”作用仍有待更深层次的研究加以揭示。豫园在近代上海城市“公共园林”的开放中经历的变迁,为研究同类传统园林空间转型机制提供了“范式”样本,其空间更新的“城园互动”机制包括如下方面的特征:1)园林空间进退,边界动态变迁是互动机制的物理特征;2)空间意象混融,建筑风格杂糅是互动机制的现象特征;3)公共权属迭代,公园属性扩展是互动机制的社会特征。

这3方面特征不是孤立出现的,而是与近代上海外滩公园的建设形成上海城市中近代“公园”的两极,影响了众多上海私家园林的公共化进程,“从侧面反映了大众对公共娱乐这一观念由适应、接受到成形的缓慢历程及其在实践层面上的体现”[11],这在一定程度上,又是社会属性的“城园互动”。“豫园”地区从“东南名园冠”到古园废墟、从商业公所市肆云集到如今拥有完善保护措施的现代文化博物馆,表现出的复杂性并非城市“公共园林”所能涵盖;但将作为传统园林的“豫园”开放为城市“公园”是受城市发展需求推动的,以传统园林空间为核心,在与上海城市空间不断互动的进程中,其逐渐成为城市开放级别较高的城市空间。与此同时,与外滩公园等近现代城市公园相比,因豫园作为文物的传统园林属性受到遮蔽,其在上海城市近代化进程中的作用,及在城市化进程中的场所意义,则被低估了。

传统园林作为城市发展的重要空间资源和文化遗产,每个城市都下足功夫、深挖其作为传统城市风景意象的历史价值,以使文化资源利用效率最大化。但由于保护过程中观念变迁、主体破坏、风貌消失等问题,传统园林的“开放”也面临直接的保护危机:园林修造与变迁为城市发展提供直接历史证据,也与城市发展进程有多层面的具体冲突;虽可用实物部分厘清史实,但发展中存在“城市-园林”之间空间进退的深层问题。只有在城市更新中正视传统园林作为风景锚固点的意义,才能将历史园林本质的“文化”约束转化为城市更新的现实动因。历史园林作为文化之镜,也会在城市空间演进中,发挥其应有的作用。

2 公共空间生产:现代城市公园的诞生与转型

建于1868年的外滩公园,作为上海最早建立的城市公园,在上海城市公园体系的历史系统中具有溯源性意义。从管理制度到市政建设,从公共空间建构到市民意识普及,外滩公园承载的历史向度是其他上海近代租界公园无法取代的。同时,外滩公园的建设与其他公共租界内的公园建设共同成为上海城市近代化的重要组成部分,“经历了从美化环境的休闲绿地到功能符合的城市景观间的根本性转变”[12]。熊月之指出:“近代上海租界先后建有15座公园,其中公共租界10座,法租界5座。这些公园中,历时较久、面积较广、影响较大的是外滩公园、虹口公园、顾家宅公园与兆丰公园,号称四大公园。近代上海一市三治,整个上海城市没有统一的市政建设规划,公共租界、法租界的公园都是自行规划、建设的。”[13]与豫园园林规模不断被城市空间挤占压缩不同的是,外滩公园的风景锚固,具有一种空间扩张性:在后续发展中,其公共属性和空间模式被城市发展体系接纳并复制,而其历史价值在后来的规划中被一再强调,最终演化为足以代表城市意象的空间符号(图4)。

图4 外滩建筑界面与岸线分析(1855、1866、1940年岸线及建筑界面)[14]128Analysis of the building interfaces and bank line of the Bund (1855, 1866 and 1940)[14]128

外滩地区(The Bund)之始建,仅作为贸易航道工程和码头设施,在市政工程层面的界权进退,与豫园区域在老城厢内有限空间的边界变迁有本质区别。因涉及对自然要素的强力改造,如对黄浦江滩涂的土地利用、航道岸线的安全改造、填滩筑路的市政工程等,外滩改造工程经历了漫长的过程;更为重要的是基于这种城市空间土地开发是所涉各方(上海道台当局、租界市政机构、各国投资开发者、租界侨民、华界民众等)对外滩空间及国土权益的争夺和斗争的结果,如在早期上海都市区形成过程中,上海道台“对土地利用方式的限制,是外滩这一城市公共空间形成的关键因素”[14](图5)。这种空间边界与城市界面的进退,促使城市更新的形成必须面对相关社群公共性的议题,也是外滩公园得以成立却引发争议的主因,在不同历史时期又反映在外滩公园建造与更新的最终结果上。

图5 新绘上海城厢租界全图局部(可见豫园及外滩公园,1898年)Part of the new version map of the Shanghai Downtown Concession (Yu Garden and Bund Park are highlighted,1898)

据《上海之公园》稿本所载:租界创设公园之议虽屡起,但“基址经费两无所出”。清同治元年(1862年)跑马场“筑路出售,得银十万两,即经股东公议捐银一万两,储充建筑公园经费,并以浦滨涨滩坐落英领事署前,领署有升科之权,乃由跑马场保管委员会函请英领事温谦德(Mr. Wincester)一面与沪道磋商填筑滩地,一面转禀英外部填筑之后,准予补充公用,建筑公园”[8]。1863年,来自英美租界工部局工程师克拉克所提交整治外滩和苏州河口岸线的报告[14]。而至同治三年(1864年)沪道丁日昌始允自北京路码头至吴淞江(即今苏州河)口止,“填筑涨滩,以退潮时最低水线为限,构充公众游息场地;而英外部亦覆允侨众之请,但附带条件,如日后不作公园,须由领署收回。……园址既经构定,又二年,工部局遂雇工挑挖洋泾浜淤泥,填滩筑岸,莳艺花木,先后支用银九千六百两,即于同治七年(1868年8月)落成,称为公花园(Public Garden),设公花园委员会(Recreation Committee or Garden Committee)以董理之”[8]。

可见,上海城市公园体系的建立始自外滩公园的建设。虽豫园亦有空间开放为“公园”的提议,但社会关于公园具体意象和规制共识,显然来自外滩公园的建设。由外滩公园最初被命名为“公花园”可知,其的确是“第一家面向公众的公共性休闲游乐场所”[15]。但初期并无游乐设施及园林建筑,1875年建音乐亭直至1894年之后,因陆续将外滩常胜军纪念碑、马嘉理纪念碑迁入园中安置,才具有相关的公众纪念意义[14]。但近代以来上海城市空间公共性的问题,自其开始就是伴随着西方列强殖民与殖民主义的观念发生的,对上海公园开放的理解,也必须认识到这个问题[16]。因此,外滩公园自建成之日便是各界角力的场域,而非仅仅是“城市公园”。无论是租界华人社会对“禁止华人入园”的抗争还是1926年才针对华人社会的“有限开放”[17],这种物理空间严格限定的边界,在社会公众场域的扩张,使其具体空间与城市的互动向更深层的阶段发展[17]。

与豫园作为传统文化风景锚固点作用的强“文化约束”不同,外滩公园所在的外滩地区的变迁,则是伴随近代以来上海城市现代化全过程,经历了上海自航运枢纽向经济金融中心的转变,可以预见其在未来仍将作为上海城市的标志性景观,持续影响上海城市历史文化风貌发展的走向。外滩公园在历次上海的城市更新中,都被作为城市近现代公共空间“溯源式”的起点被加以提出[18],也伴随外滩区域城市空间的逐步开放而完成:一方面,城市空间将外滩公园空间更新作为重要的城市意象塑造手段,比如设立解放纪念碑、陈毅塑像(就像在豫园湖心亭荷花池中设置李平书塑像一样),通过更新空间中相关要素属类等方式,强化历史向度对公共空间的解读与定义;另一方面,由于社会制度、土地所有权、公共属性等历史原因,这种公共性也使外滩地区城市空间历次更新,表现为边界进退与城市层面有关公共空间的社会议题。2010年编制的《上海外滩滨水区城市设计暨修建性详细规划》对外滩公园的定位是“外滩之行的起点,生态自然的公园成为上海市中心重要的生态绿肺,它与外滩源公园一起成为一个整体的外滩生态公园,成为外滩区域生态休闲休憩的城市公园”[19]。对外滩地区城市空间更新的讨论,已远远超出具体公共园林物理空间与城市的“互动”,而是转向对于城市未来发展愿景的展望[20]。

尽管外滩公园自创建始便承载了城市发展的公共议题,使其发展模式处于各种社群间的诉求表达、族群抗争、各方协调的进程中,但这种互动过程所激发的社会公众意识,却通过具体空间更新和体系升级得以确立。“开放性”不单纯是外滩公园园林设计、规划控制的结果,更多体现出上海城市沿江滨水地带的历史发展模式,而外滩公园是其中最具历史向度的原点。作为“上海市最具标志性的城市景观区域,同时也是城市中心最重要的公共活动场所之一”[21],外滩地区以外滩公园为起点,沿黄浦江滨江不断扩张,相应城市空间面向水系不断整合,通过城市交通规划、历史风貌保护、公共景观更新等,在宏观层面与城市发展互动,使“城园互动”机制在历史向度中被“公共性”维度不断突破边界,从而形成一个多元、融合、互动的外滩城市公园。

3 城市空间赋能:大型展会空间的改造与利用

外滩滨水区城市设计,缘起于上海承办2010年世界博览会(2010 EXPO,2010世博会)带来的大规模城市提升计划。回顾上海世博会从选址规划、世博运营再到后期更新、空间升级的全过程,经历了前世博、世博会和后世博3个明确的时段,除世博会期间运营时段外,前世博时段自上海申办世博会始,与后世博时段至今,基本都维持近10年时间。

前世博时代在城市空间层面确定园区选址后,世博会主题确定世博园区作为过去城市规划、当下城市更新和未来城市发展的范本,应充分体现城市与园区空间互动、边界重塑和功能更新的高度统一。“2010年上海世博会,在世博会150年的历史上首次独创性地提出‘城市’概念,表达了全人类在进入了城市时代追求美好生活的共同愿望,并延伸为‘城市多元文化的融合’‘城市科技的创新’‘城市经济的繁荣’‘城市社区的重塑’以及‘城市与乡村的互动’”5个副主题的演绎[22-23]。2010世博会总规划师吴志强在回顾世博园区建设经验对上海城市的意义时认为,世博园区“第一次大规模地保留和利用老建筑作为展示场馆,世博园内超过30万m2的老建筑得以保留,1/4的场馆利用原来的老工业厂房改建,少拆迁近1万户”[24]。并且,“在世博园区规划中,5.28 km2的园区红线范围内,有38万m2的建筑被纳入保护范围,包括工业厂房和民宅。在3.28 km2的围栏区内,保护了25万m2现有的工业厂房,规划设置由老厂房改建的联合企业馆、独立企业馆以及配套服务设施”[25]。其中,“老工业厂房”便包括世博园区所在基址内具有140年历史的江南造船厂。

以江南造船厂为代表的园区内大量老旧厂房因此获得新生,被纳入更重要的城市发展命题中,实现了从工业遗产到城市愿景的转换。朱育帆指出:“可被称之为‘后工业景观’的设计对象本身就带有从生态到人文的修复和复用目标,‘后工业景观’已经成为21世纪具有标志性和典型性的专业类型,是风景园林界研究和时间的重要对象。”[26]世博园区的建设不仅包括博览会建筑,还包括园区内公共基础设施的系统性更新,在空间容留和更新社区方面建立新的“范式”。在如何解决世博园区选址内城市发展和居民动迁矛盾的问题上,世博会规划采取重新界定用地边界、确定更新区域的方式,以实现城市与园区的互动:“上海2010世博会规划,通过深入细致的调查,重新划定用地边界,在6.68 km2的规划控制范围内划出了1.4 km2的协调区。保留协调区的住宅,通过环境整治和街道改造,提升当地居民的生活环境质量,为上海新一轮的旧区改造提供合理的范式”[27]。世博会运营期间,以世博园区为更新基点,开启并带动上海城市发展新一轮的城市更新计划与空间赋能。

据世博会官网统计,世博会期间园区累计参观达到7 308.44万人次,创下新的世界纪录[28],同时也引出世博遗产后续融入城市的课题。遗产保护专家萧伊(Françoise Choay)指出:“遗产财产在种类上、时间上及地理上的三重扩展,伴随着其观众人数的指数式增长。”[29]如此超大规模观览人数的世博会,使工业时代遗产再利用成为整合多种类型、跨越时空限制的集体狂欢:既包括奇观式的速览,又包括体验式的沉浸,其中的公园部分,为这2种方式提供空间缓冲保障,公园通联城市(交通接驳、物流补给、空间缓冲等)的同时,也为后世博时代的遗产转型、生态改造和日常使用提供了必要的空间储备。

随着2010年上海世博会落幕,世博园区进入后世博时代:世博园区连同其中所有场馆成为新的城市遗产类型,如中国国家馆等具有标志性意义的永久场馆,也开始其后续更新和改造,包括场馆利用、生态修复、信息技术、智慧城市在内的新空间文化形式被引入园区更新进程。吴志强总结世博会对上海城市空间更新的作用时表明:带来“城市功能提升、城市空间整合、都市意象网络”3种趋势,同时对后世博时代上海城市发展发挥了积极作用[30]。

显然,“风景应该被作为一项实施的事物或‘进化’的对象来看待,而不是一成不变的意象”[31]。上海世博园区至今仍处于持续更新中,后世博时代的世博园区被更多赋予城市“进化”范本的地位,也承担着更多“空间文化”型塑与城市文化互动的功能。这既体现于其作为业已过去的城市空间文化的高光点,被保存于互联网虚拟现实之中②,又体现在这种虚拟城市与空间文化的跨时空互动与城市生活的即时交融。世博园区内部“后滩生态公园”更新被逐步实践[32],在其带动下,更广阔城市范围的沿黄浦江城市更新计划,也在近10年时间内被提上议事日程:西岸、北外滩、杨浦工业锈带等沿江片区内大量工业遗产被重新划定边界、确定更新区域后,作为具有空间文化潜质的城市公共空间被进行系统的空间迭代和城市更新。

这些看似完全不同于豫园之于老城厢、外滩公园之于外滩历史风貌保护区的大规模城市更新计划,其基本“范式”仍明晰指向包括城市“公园”在内的世博园区空间,及其渐进与城市其他空间场域持续互动更新的进程。只不过互动过程在时空层面开始突破物理空间界限,在更多维度同时展开:既有历史真实的“再现”,也有5G未来智慧城市的雏形。居伊 德波在其名作《景观社会》中指出:“公园与城市关系的重新定义势必将导致传统城市公园的复兴与转化的美学、社会学定义的转变。它也重新构建了感知对象和公园本身之间的联系,以及感知对象与创作者之间的联系。这是一种对现代城市公园唯物主义的解释,这种解释并不关注通过模拟描述获得的审美理想,而关注通过物质生产模式来展现社会和政治结构。这种观点将对审美体验的强调转移到根植于现代生活现实的体验中来。”[33]在此意义上,上海世博园区后世博时代的更新,才是其重新定义“公园与城市关系”的开始,始于上海世博园区的“重大活动主导、市区政府不同主体推进开发”[34],使上海城市沿“黄浦江两岸45 km、约500 hm2的公共空间”[35]的发展思路愈发清晰。

世博园区在后世博时代与城市空间的互动,对上海其他区域城市更新机制起到了引领和示范的“范式”意义。如西岸地区、北外滩地区等陆续开发并更新的片区,都被赋予特定的城市功能[36],在体现各自空间资源特色的同时,迥异的空间特质正与世博园区一起,共同型塑上海的城市空间文化。它们或被更新为以艺术为基点的艺术聚集区和城市主题公园,或被赋予国际航运中心及新型高密度都市街坊为特征的城市更新新范式,如新近改建完成的“船厂1862”[37],就很好地回应了上海世博园区十余年前对未来城市更新的远见。不同类型的“城市公园”在城市空间更新与空间文化提升进程中加速互动与迭代,甚至更加趋向于某种“公园城市”的特质。

4 结论:城市公共园林的“城园互动”机制转型

至此,笔者以上海城市空间演化中典型的以“公共园林”为转型契机的案例,分析了“公共性”在城市更新转型中的相关机制与范式:豫园是传统园林屡经毁废、转型、重建后的回归;外滩公园是不同时段功能性空间使用方式与风格的转变;上海世博园区则是依托重大事件为载体的城市空间文化转型。本研究基于3个上海城市更新进程中与城市有明确互动的案例—无论是空间边界、社会边界、文化边界,还是生态边界上的互动—提出城市更新与公园转型间的关联机制:“城园互动”。“城园互动”机制主要包括6个基本结论:1)城市中现存建成范围在一定条件下都有转换为公共性空间的可能;2)城市公共园林的发展,是城市更新的重要锚固点和溯源地;3)公共园林与城市空间之间的互动,是城市更新的重要动因;4)“城园互动”是动态的城市更新“范式”;5)“城园互动”是风景、历史、文化与城市空间的互动,更是城市与人的互动;6)包容性发展是城园互动更新模式的基本价值观和最终目标。

在“城园互动”机制下,分别侧重于上海城市更新背景下公园转型锚固点、参照系和策源地的作用,展现出城市空间发展的多重纬度和演化可能。作为城市传统风景的锚固点,豫园历史园林场域与老城厢历史空间和传统风貌共同互动、彼此决定,不断定义基于风景本身的城市传统,也反过来锚固了城市的文化风景,形成独特的“城市山林”和“海派文化”。作为城市历史向度的参照系,外滩与外滩公园构成上海原租界历史文化街区的基本框架与意象边界,并与黄浦江岸一起为城市景观边界的变迁层析叠加,为城市发展提供历史溯源和动态演进范本,作为上海最具历史感的当代公共空间的同时,成为城市生活开放互动多样性的试验场。作为城市空间文化的策源地。2010上海世博园区以“江南造船厂”为基点的工业遗产更新,经历世博会短暂稳定使用后的漫长再更新,既是城市更新中依托重大事件的特殊起点,又在后世博时代转型为城市滨水空间文化革新的标志性场域。

上海当前新的城市发展阶段中,城市公共园林的类型、规模及层次都为城市更新提供了重要的原生资源和空间发展范式,以回应城市面临的多重机遇与挑战。历经百年持续的城市公园更新,这些公园空间正以其各自迥异的空间特质、多样的历史遗产价值、包容的公共文化属性,与城市空间全域发生着全方位、多维度、深层次的互动。

注释(Notes):

① 国家文物局官方网站:http://www.ncha.gov.cn/col/col2266/index.html。

② 作为与上海世界博览会园区同期搭建与运营的专用网站,上海世博园区的网站真实还原了这种业已消失于后世博时代的城市更新进程之中,但又完美地呈现了这个“城市公园”在世博会期间的规划状况、建筑场馆、都市意象,甚至仍然保留了当时所有参与者在线游览和互动游戏的数据信息。在这个意义上,这个网站本身既是“虚拟现实”,也是“比特废墟”。

图表来源(Sources of Figures and Table):

图1由作者绘制;图2、3引自google.com,由徐静博士截屏拼接,作者改绘;图4引自参考文献[14]128;图5由作者扫描自《上海城市地图集成》并改绘;表1由作者绘制。