从童寯到喜龙仁:近代中国园林研究的东学西渐

刘珊珊 黄晓

1 从热爱到排斥:中国园林的海外形象变化

对中国园林在海外的传播,学界已有长时间的讨论。陈志华在《中国造园艺术在欧洲的影响》中关注中国园林对欧洲造园艺术,尤其是造园实践所产生的影响[1];李晓丹梳理了17—18世纪中国园林传入西方的过程[2];冯仕达(Stanislaus Fung)系统整理了研究中国园林的西文文献[3];赵纪军和何梦瑶梳理了20世纪30年代以来中国建筑学人的园林研究成果[4]。

中国园林的海外传播是一个曲折变化的过程,大致经历了3个阶段2次转变。西方在经历过与中国园林文化的“蜜月期”之后,在19、20世纪之交转变为贬抑、排斥的态度,又在20世纪30年代中期逐渐回归理性。这2次转变背后的原因一直备受关注。柯律格《西方对中国园林描述中的自然与意识形态》详细梳理了19、20世纪西方针对中国园林的负面舆论,指出西方对中国园林是否自然的观点经历过完全的转变,当时西方正处于帝国主义全盛时期,在欧美意识形态与中国政体交锋的大背景下,这种转变体现了欧美对“自然”概念解读的变化[5]87。郭凌认同柯律格的观点,认为园林艺术作为上层建筑,研究的兴衰由其所在的经济基础决定[6]。笔者认为,除以上原因外,中国园林海外传播的背后还有更加复杂的影响因素,西方、日本和中国的学者都起到了特定的作用。

西方对中国园林的最早认识来自探险家和传教士。16世纪以前,《马可 波罗游记》介绍了元大都的御花园。17世纪,西方传教士对东方的艺术与文化怀有浓厚的兴趣,自然而然地关注到中国独特的园林艺术。通过他们,介绍中国园林的文字和图画被带到了西方。利玛窦在信札中提到中国园林里的假山;1724年马国贤将《避暑山庄三十六景》带回伦敦,成为最早传入西方的中国园林图像;1749年王致诚在《中国御苑特写》中详细介绍了圆明园,不久又将《圆明园四十景图》寄往巴黎。

18世纪西方掀起“中国热”,英国吸收了中国园林的美学元素,创造出“自然风景园”,兴起了自由布局园林设计的热潮。1685年威廉 坦普尔(William Temple)发表《论伊壁鸠鲁的花园》(Upon the Gardens of Epicurus),对中国园林的自然风趣大加赞赏。1772年威廉 钱伯斯(William Chambers)出版《东方造园论》(A Dissertation on Oriental Gardening),首次向西方详细介绍了中国园林,并与西方造园艺术进行对比。16—18世纪,西方人对中国园林充满了好奇,喜爱其崇尚自然的风格,并在造园实践中加以模仿。

18世纪末,中国风开始冷却,到了19世纪,随着西方对中国侵略的加深,西方对中国文化的态度由正面转向负面,对中国园林的评价也由推崇转变为贬损和诋毁。在1824年出版的《园林百科全书》(第二版,Encyclopaedia of Gardening)中,劳登(L. C. Loudon)尖锐地攻击了中国园林的各个方面,认为中国园林荒诞怪异,不忠于自然。1846年温莎W. I.(W. I,Windsor)在《园艺师年鉴》上发表《中国式的矮化树》(Chinese Method of Dwarfing Trees),批评中国盆景扭曲树木原本自然的外形,使其“丧失生机而呈现病态”[5]。1886年出版的《论园林》(法语:L'art des jardins)一书,埃尔努(Ernouf)和阿尔方(Alphand)将中国园林的山石、树木和溪流比作缠足的妇女[5]91。

20世纪以前,西方对中国园林的真实样貌缺乏深入了解,对待中国园林的态度随着对中国的不同想象而不断变化。这首先与中西政治、经济等深层次原因有关,同时还受到中日对外文化传播竞争的影响。

2 《天下》月刊与童寯的《中国园林》

2.1 来自日本的压力

从19世纪末开始,西方对中国艺术的兴趣逐渐减小,对日本艺术的兴趣则与日俱增。在论及园林时,往往对中国园林持贬损态度,对日本园林却大为推崇。埃尔努和阿尔方在批评过中国园林对自然的扭曲之后,引入了新的主题,以日本园林来反衬中国园林的缺点:“作为这个时期日本风格的标准(刚好艺术花园也在此期间出现),在各种艺术形式中我们可以发掘出一个充满活力、未被发现的日本,与腐朽、疲惫且人尽皆知的中国形成对比。”[5]91

这一论调从19世纪后期开始甚嚣尘上,并一直持续到20世纪30年代。1912年哈丽特 泰勒(Harriet O. Taylor)在《日本园林》(Japanese Gardens)一书中写道:“日本园林中有更多的思想、美和丰富的内容,这是它的原型(中国园林)的创造者做梦也无法想象的。”[7]1930年爱荷华州立大学风景园林学教授菲利普 埃尔伍德(Philip H. Elwood Jr.)比较了中日园林的区别,文中配有两国园林的照片,并引用《中国:世界园林之母》作者威尔荪(Ernest Henry Wilson)的观点说,“学习中国园林的最佳地点是在日本”[8]。

这种对中国艺术和日本艺术水平高低的理解,部分出自西方受众自发的认识与判断,同时还是日本政治和文化界人士有意引导的结果。从明治维新时期开始,日本就有意识地向西方传播日本的艺术与文化,以谋求国际地位。在福泽谕吉“文明论”的引导和推动下,日本从传统文化中寻找与西方抗衡的要素,构建能够使日本成为“文明国”的条件[9]。日本的政治家和文人都尝试用现代的眼光重新审视日本传统文化,积极进行对外宣传,以塑造国家形象[10]。

然而,对于来自东亚文化语境的日本来说,中国文化是令其颇为难堪的存在。日本的优势在于其先于中国开放,开始了西化的历程,积极参与到国际评论的语境中去。日本政府主动招募雇佣外国人到日本进行文化建设,这些外国人回到西方后,成为东方艺术的权威,又将日本文化优于中国的偏见带回西方。与此同时,日本评论家也借由与这些东方学家的渊源,跻身西方上流社会,进一步宣传日本文化的优越性。19世纪末,由日本政府招募到东京帝国大学任教的费诺罗萨(Ernest Fenollosa)就是其中的代表人物,苏立文曾将推动日本艺术审美在西方盛行的功劳授予费诺罗萨[11]196。费诺罗萨的学生冈仓天心则更进一步,鼓吹日本文化在东方艺术中的“领导地位”。

无论是日本评论家的引导,还是西方评论家的宣传,都反复采用反衬的手法,以中国艺术作为日本艺术的对照物。虽然没人能够回避中国艺术是日本艺术的本源这一事实,但这丝毫没有提高中国艺术的地位。西方评论家经常批评中国艺术到宋代以后停滞不前,中国艺术值得推崇的只有宋代以前的阶段,而日本则通过对自然的学习避免了中国艺术的停滞性,成为中国古代优秀文化的继承者和发扬者。这一论点与19、20世纪之交,中国封闭保守、日本西化进取的形象相互映照,为中国园林的海外传播带来了许多负面影响。

2.2 中国的回应与《天下》月刊

与日本形成对比的是,当时中国对自身文化在海外的形象塑造非常被动,既缺少明确的纲领,也缺少发言权与影响力,更缺少向西方介绍中国文化的阵地。中国文化经常遭到同为亚洲文化背景的日本专家的诋毁,而通过日本介入东亚文化的欧美汉学家对中国文化的诠释,则引导着西方民众对中国文化的观念。

幸而在20世纪30年代,随着中国经济的复苏,中国的国际地位开始有所改善,西方又重新对中国文化产生了兴趣。随着来访中国的西方人逐渐增加,中西之间的交流日渐通畅。来华者包括了不同背景的专业人士,他们用照片记录了中国园林的面貌。随着对中国了解的不断增多,西方人对中国园林的看法逐渐恢复理性。

1931年出版的《中国园林建筑:中国小建筑影集》,作者爱德温 霍华德(Edwin L.Howard)是美国建筑师协会(AIA)会员,耶鲁美术学院院长埃弗雷特 米克斯(Everett Meeks)为该书作序。霍华德和米克斯曾一同游览中国,书中收录了颐和园、曲阜、杭州和普陀的照片。此书聚焦中国园林建筑,虽未能全面系统地展示中国园林,但所持的评价是正面的。作者认为:“中国园林的主要目的就是提高与强化自然之美……其最终效果是让人产生美好的感官享受,使其欣赏新鲜和与众不同的事物,而排斥陈腐平庸之物。”[12]

虽然西方一些专业人士开始对中国园林发生兴趣并撰写书籍文章,但他们的写作多是出于自身的体验,或是对在中国见闻的转述。在此背景下,由中国人主导,向西方人介绍中国文化便成为中国政治和文化界亟待解决的问题。最好的方法是创办一份英文期刊,主动系统地向西方介绍中国文化。《天下》月刊就是这一需求的产物。

1935年8月《天 下》月 刊(T'ien Hsia Monthly,1935—1941年)创刊于上海,是近代中国学者独立主办的英文期刊,发行渠道遍及世界各地,成为西方人认识和见证中国文化的重要途径。《天下》月刊由近代法学家吴经熊和孙科共同倡议创办,办刊宗旨就是“向西方解释中国文化”。孙科在发刊词中写道:“作为一份中国人办的刊物,主要致力于向西方诠释中国,而不是向中国诠释西方。但是正如本刊名显示的那样,天下即宇宙,本刊会关注任何有益于人类发展的事物。”[13]

《天下》月刊反对刊载政治性的内容,但是其对于中国文化所作的诠释本身就彰显了强烈的文化自信,能够起到正本清源的效果。刊 物 在1935—1941年9月6年 间 共 发 行 了56期,内容涉及书法、美术、雕刻、建筑、园林等艺术的诸多方面。林语堂曾担任杂志的编委,很多知名作家和学者都在该刊发表过文章,包括邵洵美、闻一多、陈世骧、凌叔华、梁宗岱、沈从文、胡先骕、许地山、金岳霖等。期刊文章作者共有126位,中国和外籍人士数量相当。杂志特设“专论”(Articles)栏目刊登研究性的论文,其中许多是该领域的开拓之作,至今仍代表着同类研究的国际一流水准[14]。

2.3 童寯的《中国园林》

建筑和园林艺术是《天下》月刊重点关注的2个艺术门类,从创刊到停刊共有8篇相关文章,包含3篇与园林有关的文章:其中2篇是专论,即1936年4月陈受颐的《十八世纪欧洲之中国园林》和1936年10月童寯的《中国园林—以江苏、浙江两省园林为主》(简称《中国园林》)[15-16];另一篇是1940年12月—1941年1月 全 增 嘏 为 阮 勉 初(Henry Inn)《园庭画萃》一书所写的评论,发表在“书评”(Book Reviews)栏目。

建筑类相关文章共5篇,3篇是专论:1936年4月马赛厄斯 科莫(Mathias Komor)的《中国建筑之屋顶图形》,1938年5月童寯的《中国建筑之外来影响因素》,以及1939年3月路易斯 戈尔丁(Louis Golding)的《建筑之进展》。另有2篇时评:1936年11月董大酉在“建筑时评”(Architecture Chronicle)栏目发表文章,赞颂当时新兴的民族主义复兴风格建筑;1937年10月童寯在同栏目里对现代建筑的大屋顶进行了针锋相对的批判。

童寯是《天下》月刊“建筑与园林”这一专题的重要撰稿人,在全部8篇文章中,其他作者均仅有1篇文章,童寯则在1936—1938年连续发表了3篇文章。《童寯文集》还收有1篇创作于1937年的《满洲园》英文未完成稿,可能也是《天下》月刊的约稿。由此可见,当时文化界将童寯视为建筑园林研究的前沿代表,他的《中国园林》一文,更可称作中国园林现代研究的开山之作。

对于江南园林研究来说,童寯的背景有其特殊性。童寯是北方人,出生于沈阳。1921—1925年就读于北京清华学堂,游览过圆明园、颐和园等皇家园林;1925年到美国宾夕法尼亚大学学习现代建筑,之后游历欧洲,对西方园林的认识还要早于江南园林[17]。1930年他返回家乡沈阳出任东北大学建筑系教授。1931年“九一八”事变后,童寯经北平赴上海,与赵深、陈植共同组建“华盖建筑师事务所”。1938年由于日军迫近上海,又转至重庆开展业务。

童寯对江南园林的研究本身就带有他者的视角,北方人的身份和西方的建筑教育背景,使他能够更敏锐地找到研究传统园林的现代方法。童寯对江南园林的考察和研究,主要完成于1932—1937年间。当时他的首要身份是一线建筑师,对于江南园林的考察,主要是利用周末时间独自进行。童寯的方法与此前叶广度、乐嘉藻等前辈学者有所区别,除了挖掘历史材料,尤其重视对现存实物的考察、记录和测绘。在1935—1936年间,他先后陪同美国建筑师伊莱 康(Ely J. Kahn)和规划师克拉伦斯 斯坦因(Clarence Stein)夫妇共游苏州园林,因此对西方人观赏中国园林的反馈也有深入了解[18]。

《中国园林》一文的写作目的是向西方人诠释中国园林,因此童寯以“中西互映”开篇,援引法国诗人对欧洲园林的观点,通过中西园林的重重比较,揭示出中国园林的本质特征,并进而强调:“争辩中国与欧洲园林谁更优越是毫无意义的,只要两者各与所在地区的艺术、哲学和生活协调,两者都同样伟大。”[15]童明指出:“童寯在此文中的本意并非止于这样一种对比性的辨分,而更在于描绘出他对中国园林精髓的解析。”[19]导读只有提炼出中国园林的本质特征,才能改变西方人对于中国园林的刻板偏见。

在“中西互映”的最后,童寯特别将日本园林与中欧园林进行了比较。他在《中国园林》段首明确指出:“日本园林源于中国,但其布局与中国相比则成规多而变化少。”[15]郭湖生在《童寯文集》前言中写道:“童师的科学研究,比较集中于中国传统园林。当年,一些外国人竟误认为中国园林反而是受日本影响。出于热爱祖国,热爱中国传统文化,童师立志用英文写文章以阐明中国文化对日本的影响。”[15]童寯此文拨乱反正的写作目的是十分明确的。

《中国园林》第二部分介绍中国造园艺术,指出中国园林往往带有洛可可色彩,随后按照墙、漏窗、门洞、铺地和假山等不同元素分类讲解。叙述的重点在于假山,占据了1/3的篇幅,详细介绍了中国山石文化的历史,并对张南垣和戈裕良2种不同的叠山风格进行比较,涉及造园艺术较深层次的问题。随后简略论及屋宇、石舫、折叠墙和荷叶缸等园林建筑和小品。在这部分,童寯时时举出日本的例子,将之与中国园林进行比较,以揭示日本造园源于中国这一不可争辩的事实。

第二部分结尾介绍园林中的花木。童寯写道:“中国园林建筑是如此悦人地洒脱有趣,以致即使没有花木,它仍成为园林。”[15]这段描述在文首出现,主要是与西方重风景、轻建筑的园林风格做比较。童寯早期对园林花木不够重视,而是更关心园林的空间问题,这与其建筑师的专业背景有关。后来用英文写作《东南园墅》时,童寯补充了大量花木的内容,体现出他对中国园林研究的不断深入。

第三部分为中国园林的沿革,包括历史和现状。童寯梳理了中国园林从夏朝到清朝的完整历史,然后重点介绍了江苏、浙江两省的现存园林。1936年童寯《江南园林志》已完成初稿,书中收录了大量的照片、绘画和测绘图等图像资料,限于体例,测绘图没有收入《天下》月刊的文章,但使用了照片和绘画等图像资料进行说明。

童寯所著的《中国园林》是第一篇由中国人书写的向海外全面介绍中国园林的英文文章,属于开创性的奠基之作。发表迄今,得到广泛的关注和引用,影响到中西方的许多学者,来自瑞典的喜龙仁便是其中之一。

3 喜龙仁的2次研究转向与中国园林研究

3.1 从欧洲艺术到中国艺术

瑞典学者喜龙仁(Osvald Sirén,1879—1966)是近代早期西方研究中国艺术的集大成者,其著作涵盖了中国艺术的各大门类—绘画、雕塑、建筑和园林等。芬兰学者米娜٠托玛(Minna Törmä)在2013年出版的《沉醉于罗汉:喜龙仁的中国艺术之旅》中,论述了喜龙仁研究中国艺术的历程和成就[19]。1948年喜龙仁的《中国园林》[20]出版,是西方学界关于中国园林的第一部系统性著作。

喜龙仁最初研究欧洲艺术,卓有成就。1918年他进行了首次东亚之旅,随即将研究兴趣转向东方。喜龙仁这次研究转向直接受到费诺罗萨和冈仓天心的影响,他先是在波士顿美术馆看到费诺罗萨购藏的《五百罗汉图轴》,被中国绘画深深吸引;随后拜读了费诺罗萨的《中日艺术时代》、冈仓天心的《茶之书》《东洋的理想》等,由此进入东方艺术研究领域[19]17-18,26。

1918年喜龙仁东方之旅的第一站是日本,他的第一部东方艺术著作—《金阁寺:对日本的回忆与研究》,讨论了日本的艺术和风俗。随后他旅程的重点和研究重心迅速转向中国,开启了此后近50年的中国艺术研究历程。

喜龙仁的中国艺术研究,最早开始的是建筑和雕塑,成就最高的是绘画。他的系列著作:1924年出版的《北京的城墙和城门》,1925年出版的《5—14世纪中国雕塑》,1926年出版的《中国北京皇城写真全图》,影响广泛。在1930年出版的四卷本《中国早期艺术史》里,喜龙仁原计划“将中国装饰艺术(青铜、陶瓷、玉器等)在一卷内连续进行介绍,而雕塑、建筑和绘画则各成一卷,相对独立地进行介绍”[21]preface。最终他完成了装饰、雕塑和建筑部分;绘画由于内容太多,后来分别于1933年和1938年单独出版了《中国早期绘画史》和《中国晚期绘画史》;并在1956—1958年出版七卷本《中国绘画:名家与原理》,奠定了他在中国绘画研究领域的宗师地位。

与建筑、雕塑和绘画等领域相比,喜龙仁很早就接触到中国园林,但从事研究和出版著作却较晚。他于1918年5月游历上海、苏州和杭州等地,参观过中国园林;但直到20多年后的二战期间,才开始研究中国园林,1948年出版瑞典语《中国园林》,次年译为英文版[22];1950年又出版了《中国与18世纪的欧洲园林》[23]。

从初次考察中国园林到著作出版其间相距30年,这在喜龙仁的研究历程里非常罕见。作为研究中国艺术的第一代西方学者,喜龙仁的目的是全方位地推介中国文明,因此其著作涉及各大艺术门类,以服务于当时西方世界建构中国文化谱系的需要[24]132。那么,他在这一谱系里对中国园林的定位是什么?为何他在晚年才开始撰写园林专著?

3.2 从中国艺术到中国园林

《中国早期艺术史》的写作计划揭示了喜龙仁对中国艺术谱系的构想:包括建筑、雕塑、绘画和装饰4类;园林依附于建筑,并未单独成类。这显然是受到西方艺术体系分类的影响。20世纪初期西方学者对于中国艺术的研究普遍如此,他们“对中国园林大多是在建筑考察类著作中有所提及,或者在综合性的艺术史写作中略述一二”[25]。

喜龙仁最初并未意识到中国园林的独特地位。因此他在1935年以前的4次中国之行每次都游览过园林,却并未考虑撰写园林专著。他在《中国园林》前言里提到接触中国园 林 的3个 年 份:1922、1929和1935年[22]。但实际上这3次考察都是为其他主题做准备,考察后都有重要著作出版,途中邂逅的中国园林则以某种方式融入其中。

1922年1月喜龙仁游历上海、杭州、宁波等地,考察杭州的烟霞洞、净慈寺、保俶塔和灵隐寺等;同年4—6月考察北京的恭王府、七爷府(醇王府)、郑王府、礼王府、涛贝勒府等王府园林,以及紫禁城、西苑、圆明园、颐和园和玉泉山等皇家园林。1926年出版的《中国北京皇城写真全图》收录了83幅西苑三海的照片,61幅圆明园、颐和园和玉泉山的照片,以及众多王府花园的照片。

1929年夏天喜龙仁游历北京、山西、河南、安徽、上海等地,1930年出版的《中国早期艺术史》收录了900多幅照片,大部分为建筑、雕塑和青铜器、玉器等,并有部分风景名胜照片。

1935年2—10月喜龙仁游历上海、杭州、天津、济南、南京等地,1937年出版的《中国景观:喜龙仁的摄影及见闻》(Billeder fra Kina: Fotografier og Tekst af Osvald Sirén)依次介绍坛庙、城市、寺塔和石窟等景观,第六章“杭州和苏州”收录了他在两地拍摄的风景、园林照片。

随着喜龙仁建筑、雕塑和绘画研究的完成,以及他对园林认识的加深,中国园林逐渐进入他所构想的艺术谱系(将在下节讨论)。此外,喜龙仁开始研究中国园林,还与其个人的生活直接相关。喜龙仁在位于瑞典的家中建造了一座花园,1938年他在给友人的信中写道,自己正“努力将它设计得符合东方的审美”,他此前游览过的苏州、杭州、北京和日本的园林,无疑提供了丰富的灵感源泉。1943年喜龙仁出版《中国艺术三千年》之后,将精力投入到中国园林的研究中,借助照片重温“他以前去过的、充满欢乐和光明的记忆的地方”[19]146。

喜龙仁在《中国园林》前言中说道:此书并非前期系统研究成果的展示,也不是受到科学探索的野心驱使,而是为了重拾他早年在远东的记忆,保存他在北京和苏州园林里漫步的鲜活经历。而他一旦开始工作则会发现,各种前期准备都已就绪,他多年来对于中国园林的零散记忆迅速汇聚成“整体的一种印象,一种氛围,或者说一种感受”[22],撰写出西方学界论述中国园林的第一部系统性著作。

3.3 喜龙仁的《中国园林》

1948年喜龙仁出版《中国园林》,该书共10章,分为两大部分:第一至四章(第一部分)为艺术分析(analytic),第五至十章(第二部分)为案例描述(descriptive)。

第二部分的案例描述相对容易完成。喜龙仁依据他熟悉的诗文、绘画,介绍了先秦到明清的中国园林发展简史,构成第五章“文学与绘画中的园林”;受到认为日本保存了中国早期园林风格的观点的影响,第六章题为“相对古老的日本园林”;北京的王府园林和苏州、杭州的私家园林成为第七章“部分私家园林”;西苑三海、圆明园、颐和园和玉泉山依次构成第八至十章。此前分散在他的不同著作中的材料,被有序地整合起来。真正的难点在于第一部分,作为一名雕塑、绘画专家,喜龙仁如何对中国园林进行艺术分析?

此前,喜龙仁的中国绘画、雕塑、建筑和装饰等艺术著作都已出版,他已经突破了东西文化之间的藩篱;但要分析中国园林,还需要突破专业之间的藩篱。他的绘画和雕塑研究得到中外学者的称许,但他的建筑研究并非没有争议①[26]。园林与建筑相近,都属于空间艺术。喜龙仁的其他研究出版较早,相关成果影响到中国学者②;二战期间他开始研究园林时,则受到中国学者的影响,主要渠道之一便是《天下》月刊。

林语堂从1935年8月开始担任《天下》月刊编辑,同年他的英文名著《吾国与吾民》(My Country and My People)出版,书中第九章“生活的艺术”讨论了“居室与庭园”。林语堂将居室和庭园视为一体,认为结合了庭园的住宅是“主人出于自己对生活的态度而为自己营造的天地世界”,这一思想影响到王大闳等许多设计师[27]37;二战期间喜龙仁在瑞典家中建造充满东方情趣的花园,也是在为自己营造一方生活和精神世界。1937年林语堂将《生活的艺术》扩展为著作,第十章“享受大自然”对园林多有讨论,喜龙仁的《中国园林》参考了其中的许多观点③。

1936年8月《天下》月刊第3卷第1期刊登了福开森(John Ferguson)关于喜龙仁《中国绘画研究》的书评。在此前后刊出的3篇关于中国园林的文章都对喜龙仁产生了重要影响。阮勉初的《园庭画萃》出现在喜龙仁《中国园林》的参考文献和图版致谢里。陈受颐《十八世纪英国的中国园林》启发了喜龙仁的《中国与18世纪的欧洲园林》。童寯的《中国园林》启发了喜龙仁的《中国园林》,并成为后者最重要的参考文献之一。这些文章的发表时间为1936—1940年,表明喜龙仁在持续关注《天下》月刊。

1935年喜龙仁的第4次中国之行与童寯有一定交集。他2月和9月在上海,期间游历了杭州和南京。童寯当时在上海工作,1935年陪同伊莱 康等参观苏州园林。童寯从1932年开始整理《中国雕塑史》资料,部分文稿译自《5—14世纪的中国雕塑》,熟知喜龙仁的研究。喜龙仁了解到童寯的研究,最迟不晚于1936年《天下》月刊刊出《中国园林》之时。

目前已无从考知1935年两人是否见过面。由喜龙仁《中国园林》看,他与童寯的许多观点都非常一致。童寯文中写道:“中国园林往往具有洛可可色彩”,喜龙仁青年时期着迷于活泼俏皮的洛可可艺术[19]10。喜龙仁《中国园林》第四章引用了童寯文章开篇对建筑的强调,称:“有种观点认为,在中国园林里即使没有任何花木,仍然能够予人园林的印象,这无疑具有一定道理。这得益于曲折的道路、蜿蜒的溪涧、坳突多孔的奇石、平静如镜的水池,而尤其关键的,是园林中必不可缺的建筑要素。”与童寯的论述如出一辙。

两人更大的交集是在园林与绘画方面。童寯的文章强调中国园林是一幅三维风景画,一幅写意中国画;喜龙仁对此深表赞同,并做了进一步的发挥。《中国园林》第一章称:“中国园林的尤其特殊之处,在于它们同绘画之间千丝万缕的联系。很大程度上,是中国古代的伟大画家们创造了经典的中国园林,绘画里的诸多表现理念,激发了画家们的园林创作……或许,可以将这种游园之乐同欣赏一幅山水画长卷比较。画卷在眼前连续展开,带领观者进入画家创造的完美世界中,随着一步步深入,画中的景致依次出现,变幻万千,令人流连叹服。”绘画与园林之间同质或异质的比较贯穿了全书,并在第五章“文学与绘画中的园林”成为论述的主题之一。

喜龙仁对理解中国园林更大的贡献,在于采用了当时最新的研究方法、文献资料,并建立起系统的认知框架。

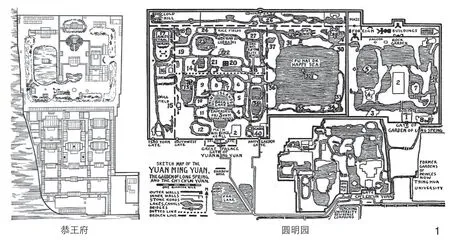

从研究方法看,当时针对建筑、园林等实物的研究主要采用测绘兼摄影的方法,鲍希曼和梁思成的建筑研究,喜龙仁的城墙研究和童寯的园林研究都是如此。但由于喜龙仁早年未将园林作为研究对象,他并未做过园林测绘;童寯在《天下》月刊的文章没有刊登测绘图,它们本应被收入计划于1937年出版的《江南园林志》,却因抗日战争的影响而推迟至1963年。这就导致喜龙仁撰写《中国园林》时几乎没有测绘图可用。但从书中仍可看到他的努力:《中国园林》收录了北京恭王府、西苑三海、圆明园和颐和园的平面图,另有十余幅展示园林整体布局的版画,以及大量转引自《园冶》的栏杆、门窗和铺地样式图(图1)。

图1 喜龙仁《中国园林》收录的恭王府和圆明园平面图[22]The plans of Prince Gong Mansion and Yuanmingyuan Imperial Garden in Osvald Sirén's Gardens of China [22]

相对于测绘图的缺憾,喜龙仁对照片则非常有信心。书中前言用一整段强调了摄影的重要性,表示它们对此书某些部分成文“具有决定性的作用”。书后“图版”收录175幅照片,都由喜龙仁精心拍摄而成。其中很多景致今天已经改变、消失或不易接触,因此这些照片具有重要的史料价值;同时它们本身也是艺术作品,传递出东方园林的独特意蕴,与书中富有诗意的描述相得益彰,成为喜龙仁对中国园林最重要的贡献之一(图2)。

图2 喜龙仁拍摄的北京西苑南海与苏州网师园[22]Pictures of Nanhai in Beijing and Master-of-Nets Garden in Suzhou by Osvald Sirén[22]

从文献资料看,《中国园林》列了34种参考文献,分为2类:前9种是中外的古代典籍,后25种是喜龙仁同代人的论著。喜龙仁一向重视原典文献,《中国园林》参考了《素园石谱》《十竹斋书画谱》《芥子园画传》《鸿雪因缘图记》等古代资料,翻译了陶渊明、谢灵运、白居易、司马光等人的长篇诗文,对它们的引用和解读恰到好处,体现了喜龙仁对中文一手资料的熟练掌握。

喜龙仁对计成《园冶》尤为重视,这是当时发现的最新材料。喜龙仁将其列在参考文献第一位,书中多处引述计成的观点,并将“园说”“相地”“选石”等全文翻译附在相关章节之后。1988年夏丽森(Alison Hardie)翻译的《园冶》全书出版,她指出此书在欧美的传播,最初便始于童寯和喜龙仁:1936年童寯在《中国园林》中第一次以英文提到《园冶》,1949年喜龙仁《中国园林》第一次将《园冶》译为英文,对后来的欧美学者和园林爱好者产生了深远影响[28]。

从论述体系看,在喜龙仁《中国园林》之前,涉及该主题的英文作品多为散篇或短论,并无系统的论述。喜龙仁擅于建立研究体系,最成功的要数中国绘画研究:先以编年叙史方式建立全书各章的整体框架,分章论述具有代表性的名家和流派;然后各章采用介绍历史背景、引述名家传记和分析经典画作的叙述结构;并以画史、画论作为补充和佐证,借助风格发展的内在逻辑编织时空序列[24]133。

但喜龙仁并未将这一论述中国绘画的体系直接用于中国园林,而是做了有针对性的调整。考虑到中国园林缺少早期案例以及当时园林研究的深度,无法支撑按时间展开的编年叙史方式,喜龙仁《中国园林》采用了先论后史的并列结构:第一至四章的艺术分析以总论开篇,然后依次分析山水、花木和建筑各要素的艺术特征,构成“论”;第五至十章的案例描述先借助绘画和文学介绍中国园林发展简史,然后依次介绍日本、中国江南和北方的园林实例,构成“史”。

值得注意的是,喜龙仁这一论述体系在童寯文中已初见端倪。童寯文中包括中西互映、中国造园和中国园林沿革三部分。喜龙仁的“论”对应童寯文中的第二部分;喜龙仁的“史”对应第三部分。童寯文中的第一部分,则成为喜龙仁下一部著作《中国与18世纪的欧洲园林》的主题。

早年欧美汉学家对中国的诠释是通过日本介入,并引导了西方民众对中国文化的观念。喜龙仁《中国园林》通过解读《园冶》《鸿雪因缘图记》《素园石谱》等原典文献,结合实地考察和切身游历,并充分吸收林语堂、童寯等中国学者的论述,建构起认知中国园林的新体系。1978年玛吉 凯瑟克(Maggie Keswick)出版《中国园林:历史、艺术和建筑》[29],深入参考了喜龙仁的相关研究并加以充分肯定,夏丽森在此书导言中称赞喜龙仁的《中国园林》是现代出版的第一部英文版研究中国园林的权威著作;1988年夏丽森出版《园冶》英文版[30],完成了喜龙仁开启的《园冶》翻译工作,这些都体现了喜龙仁对中国园林海外传播和海外中国园林研究的重要影响。

4 结论

近代时期中国艺术向海外的传播先后面临过两重困境。首先是在东西方政治、经济和文化交锋的大背景下,西方学者和民众对东方艺术整体的贬抑。通过费诺罗萨、冈仓天心等日系学者的努力,西方扭转了对于东方艺术的部分观念,开始崇尚唐宋之前的中国艺术和日本艺术。然而这又构成中国艺术面对的第二重困境。日系学者对唐宋之前中国艺术的推崇,是因为无法否认日本文化的中国起源,于是转而强调日本对中国唐宋文化的传承发扬,至于中国文化,则在明清时期已陷入停滞和衰落。

这一观点对当时中西方的学者产生了深刻影响。在绘画方面,美国许多美术馆都热心收藏两宋及以前的美术品,对明清文人画则不予理睬。弗利尔有一句名言:“不要寄给我明朝或之后的绘画作品。”大都会美术馆购藏了一批价格昂贵但真伪可疑的早期中国绘画,他们认为“宋画即使不是宋代的真迹,也是世界艺术中最珍贵的财富”[31]。在建筑方面,伊东忠太试图论证“唐文明不仅是中国文明的集大成,也是中亚、印度、希腊和罗马文明的继承者,而日本文化则将本土神道教与唐文化相结合,因此代表了亚洲文化的精华,足以领导亚洲”[32]257。赖德霖精辟地指出,梁思成致力于从结构理性主义的角度证明唐宋建筑优于明清,已经在无意中违背了自己捍卫中国建筑的民族主义初衷。因为“如果宋朝以后中国建筑开始衰落,那么明清时期东亚建筑的代表何在?”[32]198-199而在这一认知体系里,基本没有中国园林的地位,中国现存园林大多建于明清,自然也就不值得重视。

喜龙仁经由费诺罗萨、冈仓天心的著述进入东方艺术研究领域,同样受到这一思想的影响。他格外重视宋画和中国早期的雕塑,以日本建筑作为中国建筑早期阶段的例子,在《中国园林》里把日本园林放在实例部分最前面,题作“更为古老的日本园林”。但喜龙仁凭借其敏锐的直觉和在中国的实地考察,不断突破这一思想的局限:他首部关于中国艺术的著作《北京的城墙和城门》的研究对象正是建于明清时期,他在《中国园林》里引述最多的计成的《园冶》也是完成于明代。

但对于第二重困境的真正突破,是由下一代学者完成的。喜龙仁的助手高居翰(James Cahill)毕生致力于研究元明清绘画,使中国后期文人画跻身为中国艺术的至高代表。汉宝德指出梁思成研究中国建筑史的局限,在于忽视了宋代以后文化传统的多样性,尤其忽视了明清时期在经济上占有突出位置的南方地区[31]28。饶有意味的是,高居翰[33]和汉宝德[34]都出版了研究中国园林的重要著作。

童寯则从未陷入第二重困境的窠臼。他是近代最早研究中国园林的受过完整西方教育的学者,他重新“发现”了中国园林并将其传播到海外,为西方世界重新认识中国园林奠定了基石;他对于园林空间和环境体验的阐释,有助于更全面地评价明清中国艺术的成就,并引导了当代建筑、园林设计师的创作实践,使园林真正成为中国艺术走向世界的媒介[32]199。

注释(Notes):

① 梁思成在借鉴和肯定喜龙仁《中国早期艺术史》“建筑卷”的同时也指出:“(喜龙仁)虽有简略的史录,有许多地方的确能令洋人中之没有智识者开广见闻,但是他既非建筑家,又非汉学家,所以对于中国建筑的结构制度和历史演变,都缺乏深切了解。”[26]418

② 赖德霖在《梁思成〈中国雕塑史〉与喜龙仁》中介绍了喜龙仁的雕塑研究对梁思成的影响。

③ 如林语堂评价兰花的精神“中国书中常称深闺的美女和隐居山僻不求名利的高人为‘空谷幽兰’”以及对“袁中郎的瓶花”的介绍,都被喜龙仁《中国园林》第三章直接引用,并以注释标出。

图片来源(Sources of Figures):

图1引 自 文 献[22]103, 118;图2引 自 文 献[22]图 版Fig19、Fig121。