用药干预对临床合理用药的促进作用研究

李杰

山西大同大学附属医院药剂科,山西 大同 037005

前言:近年来,由于受到缺乏管理、医师安全意识不足等因素的影响,不合理用药问题变得越来越普遍[1]。滥用抗生素、超剂量给药等问题的出现,不仅会影响患者药物治疗安全性,还可能为患者的后续病情控制带来一定困难。用药干预是一种以改善药物管理质量为主要目标的管理方法。为确定其价值,本研究主要针对152例接受药物治疗的患者进行分析:

1 资料与方法

1.1一般资料 选择2018年12月-2019年7月于我院门诊就诊的152例患者为研究对象。所有患者均接受药物治疗。随机分成对照组(73例)和干预组(79例)。对照组男40例,女33例;年龄(46.3±17.2)岁。干预组男43例,女36例;年龄(46.0±17.0)岁。差异无统计学意义。

1.2方法 对照组接受常规药物管理。干预组实施用药干预管理:(1)建立药物用量监测机制。由药剂科、药事管理等部门人员,共同组建药物用量监测小组,面向全院实施药物用量监测。该小组负责制定常用药用量范围标准,并按照该标准评估医师用量是否合理,对于剂量不足或超剂量者,按照用药管理制度,对其进行警示,以减少相关不合理用药行为的产生。(2)药师点评制度。药师按照每月1次的频率,随机抽查门诊处方及病历,并对其进行点评,从药物用量、药物配伍、用法等方面,评估用药合理性。对于抽查中发现的滥用抗生素、超剂量用药等问题,于全院范围内公示,并由医务处进行行政干预,以提升医师的合理用药意识。(3)药师参与医师培训。邀请药师参与医师培训工作。药师负责根据医师处方、病历核查结果,确定培训重点,将典型不合理用药问题整理成培训案例,以强化医师的合理用药意识。(4)药物不良反应管理。定期统计患者用药不良反应发生状况,总结药物不良反应与药物种类、配伍、剂量等的关联,明确药物不良反应的原因。根据上述分析结果,优化药师培训方案,以减少药物不良反应为目标,要求药师掌握容易造成药物不良反应的因素,并规范其用药行为。

1.3统计学方法 以SPSS22.0软件统计。P<0.05:差异有统计学意义。

2 结 果

2.1用药质量

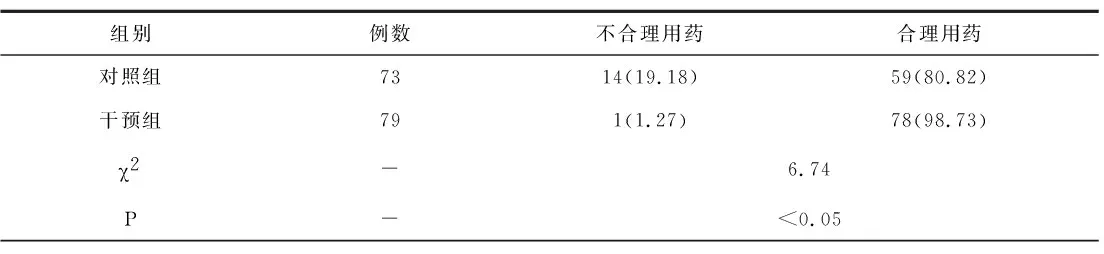

对照组不合理用药率19.18%,高于干预组(P<0.05)。

表1 用药状况[n/%]

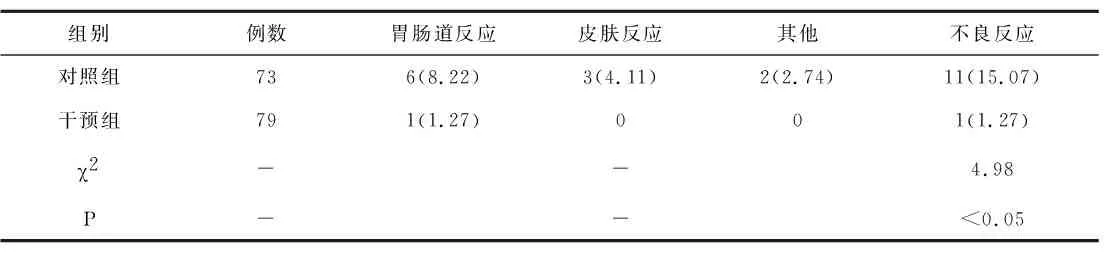

2.2用药安全性 对照组6例出现胃肠道反应,3例皮肤反应,2例其他,干预组仅1例胃肠道反应,组间药物不良反应发生率差异显著(P<0.05)。

表2 用药安全性[n/%]

3 讨 论

随着药物治疗的普及,药物管理工作逐渐引起了人们的重视。结合既往药物管理工作来看,不合理用药问题较为常见。这一状况对临床药物管理工作提出了较高的要求。

用药干预是一种以提升药物管理质量、促进合理用药为主要目标的管理方法。在临床药物管理工作中,这一方法可从药物剂量监督、药师点评处方及药师参与医师培训等方面,有效遏制不合理用药行为的产生,并保障临床用药安全性。

临床药物管理工作中,用药干预方法的应用优势体现为:(1)降低不合理用药率。目前,不合理用药已经成为抗生素耐药的主要原因。为了改善药物管理质量,可借助用药干预方法,建立药物用量监督机制,并邀请药师参与到处方点评及医师培训工作中,以便借助药师在药理学知识方面的优势,促进临床合理用药目标的实现。本研究证实:干预组不合理用药率1.27%,低于对照组(P<0.05)。(2)提升医师的合理用药意识。医师是药物管理质量的主要影响因素[2]。常规药物管理模式下,医师多根据个人经验开具处方。部分缺乏合理用药意识的医师,容易开具质量不合格的处方,为临床药物治疗带来一定隐患。而在用药干预模式下,药物用量监督与药师参与培训等措施的联合应用,可全面提升医师的合理用药意识,进而促进药物管理质量的改善。(3)提升用药安全性。药物不良反应是造成药物治疗中断、影响患者用药依从性的主要原因。常规药物管理模式下,医师的用药行为并未得到良好约束,导致部分患者可能因药物剂量不合理、药物配伍不当,而出现相关不良反应。而相比之下,引入用药干预模式后,该方法则可借助医师培训、处方及病历点评等措施,促进医师对药理学知识、药物配伍知识等的掌握。随着医师用药行为规范性的提升,患者的药物不良发生风险也可得到良好控制。本研究证实:干预组药物不良反应发生率1.27%,低于对照组(P<0.05)。

综上所述,宜于临床药物管理中,推行用药干预,以减少不合理用药的产生,为患者的用药安全及药物治疗效果提供良好的保障。