T波峰末间期对早期复极图形人群的临床意义

陈 瑜,廖 虹,李燕丽,梁玲娣,孙 静,廖建柳,贾彦尧,宋筱海,黎 源

室性心律失常病人常表现为无诱因出现心慌、心悸等表现,部分病人休息后可好转,严重者出现心功能衰竭、心脏骤停、心源性猝死等严重并发症,该病可呈突发起病,因此,及时发现早期特征及易发因素对防治至关重要[1-2]。早期复极图形(early repolarization pattern,ERP)又称早期复极(early repolarization,ER)或早期复极改变(early repolarization variant,ERV)。心电图早期复极图形是一种特征性心电改变,通常认为是因心室复极速度加快导致心电图QRS波末端形成J波或R波顿挫,既往认为该特征性改变无明显病理意义,但最新报道认为早期复极综合征病人较正常心电图人群具有更高的室性心律失常发生率[3-4]。有研究显示,不同位置、不同频率的早期复极图形发生情况可能与室性心律失常发生频率、严重程度等相关[5]。T波峰末间期(TpTe间期)是心电图T波特异性参数,指T波波峰至终末的时长,TpTe与T波峰末间期离散度(TpTed)、T波峰末间期与QT间期比值(TpTe/QT)等相关参数能直接反映心脏复极过程[5-7]。研究认为TpTe间期、TpTed、TpTe/QT等一系列心电图参数能反映心脏跨心室壁复极离散度(TDR),当TDR增加时,能使心电活动紊乱,延长动作电位时长,导致2次复极或折返等情况发生,易导致多形性室性心律失常[8-9]。故TpTe等参数也被用于指示室性心律失常发生可能性,但其在早期复极图形病人中的临床应用目前文献研究较少。本研究探究TpTe间期对早期复极图形人群的临床意义。

1 资料与方法

1.1 临床资料 选取2017年5月—2018年3月于我院就诊或体检时发现的心电图呈早期复极图形病人294例为观察组,根据临床病史再分为无病史组(E1组)、早期复极综合征组(ER组)、合并其他疾病组(E3组),E1组158例,ER组11例,E3组125例。同时选取100名心电图正常健康人作为对照组。对各组均行心电图检查,记录TpTe间期、TpTed、TpTe/QT数值,进行18个月随访,记录相关数据及室性心律失常发生率。各组年龄、性别等一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05)。详见表1。本研究得到医院伦理委员会审核并通过,病人均签署知情同意书。

表1 各组基线资料比较

早期复极图形诊断标准:QRS终末切迹(J波)或主波R波下降支顿挫,伴或不伴ST段抬高;除V1~V3导联改变外,12导联心电图上≥2个相邻导联出现QRS终末切迹或J波的顶点(Jp)振幅≥0.1 mV;QRS时限(在没有切迹或顿挫的导联进行测量)<120 ms。纳入标准:常规心电图具备早期复极图形的病人及心电图正常的无器质性疾病的健康人。排除标准:4个以上导联T波不明显或影响T波终点判定的;检查依从性差病人以及合并精神症状病人。

1.2 随访方法 病人入院后行常规心电图检查。每位研究对象随访18个月,3~6个月进行1次随访,共计5次随访,记为T1期、T2期、T3期、T4期、T5期,对研究对象行常规心电图检查,根据心电图计算观察者TpTe等相关参数。记录观察者随访期间室性心律失常发生情况。

1.3 观察指标

1.3.1 测量计算TpTe间期、TpTed、TpTe/QT值 比较各组入院时及随访期间TpTe间期、TpTed、TpTe/QT数值变化情况,入院时及T1期、T2期、T3期、T4期、T5期使用常规12导联心电图描记心电图,分别由两名经验丰富的心电图诊断医师测量Ⅱ、V2、V3、V4、V5导联TpTe间期、QT间期,若结果相差20 ms,由第3名医师测量,并以此计算出TpTed、TpTe/QT值。

1.3.2 记录心律失常发生情况 随访期间记录发生室性心律失常次数,记录方式主要通过病人病史回忆并附有相关就诊记录,或随访时行24 h动态心电图检查,记录频发室性期前收缩、室性心动过速等心律失常发生情况。

2 结 果

2.1 各组TpTe间期、TpTed、TpTe/QT值比较 入院时,E1组TpTe间期、TpTed、TpTe/QT与对照组比较差异无统计学意义(P>0.05),ER组、E3组TpTe间期、TpTed、TpTe/QT较对照组延长,随访期ER组、E3组TpTe间期、TpTed、TpTe/QT较对照组延长,且ER组入院及随访期TpTe间期、TpTed、TpTe/QT较E3组延长,差异均有统计学意义(P<0.05)。详见表2。

表2 各组心电图参数比较 (±s)

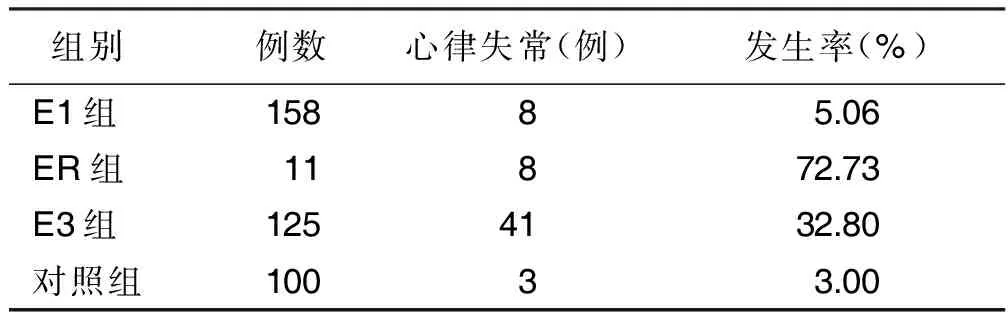

2.2 各组随访期间室性心律失常发生率比较 随访期间E1组室性心律失常发生率较对照组比较差异无统计学意义(P>0.05),ER组、E3组室性心律失常发生率较对照组上升,且ER组较E3组室性心律失常发生率上升,差异有统计学意义(P<0.05)。详见表3。

表3 各组随访期间室性心律失常发生率比较

3 讨 论

早极复极图形又称早期复极或早期复极改变,1936年Shipley和Hallaran报道了早期复极波,描述了这类心电图图形特征,并认为是良性改变[10],此后对于此类心电图改变的研究越来越深入,尤其是近10年对其的认识发生了颠覆性的改变。随着研究的深入,早期复极图形不但可以出现在普通人群、ERS病人,还可见于一些其他疾患,如心包疾病、体温异常、心肌缺血、心肌梗死、心肌肿瘤、肺部疾病、应激性心肌病、心肌炎、吸食毒品、神经系统原因等等[11-12]。2008年法国的Haissaguerre M D在New England Journal of Medicine杂志连续刊登文章,证明早期复极与室性心律失常有关[13-14]。早期复极综合征(ERS)指的是有早期复极心电图改变,临床检查未指向其他可能原因的心脏骤停幸存者或记录到特发性室速/心室颤动的病人[11,15]。既往研究认为其发生可能与先天性心脏传导变异有关联,无须特殊临床干预[16-17]。但近年来临床观察发现,ERS病人恶性心律失常发生率较正常心电图病人明显升高,且可能导致心源性猝死发生,当患有基础心脏疾病时,猝死发生率进一步上升[18]。

有研究证实,ERS病人J波形成与心室内外膜之间细胞电位复极有一定关联,心室内外膜均存在Ito电流,该电流主导心室内膜细胞复极,但外膜电流强度常较内膜强,导致跨心室壁复极电位差产生,则表现为J波,部分病人可观察到ST段弓背向下抬高或J点抬高,此外跨心室壁复极电位差的产生还可能与ICa、INa等离子电流内外膜强度失衡有关[19-21]。不同心室壁位置出现内外膜电流差异,导致心外膜动作电位缩短,心内膜则无明显改变,跨心室壁复极离散度(TDR)增大可能导致广泛心肌重新激动,致使2相折返的发生,即引发心肌期前收缩,心电图表现为ST段弓背向下抬高,可能诱发恶性心律失常[22-23]。故通常认为TDR与恶性心律失常发生有直接联系。

TpTe间期是指心电图上T波特异性参数,指T波波峰至终末的时长。研究发现位于心室肌中间层存在特殊细胞亚群,该细胞亚群离子流,电位通道等反应性介于内外膜之间,故可认为其与心室壁复极不均一有关联,该细胞亚群称为M细胞,是形成TDR的重要细胞。TpTe时长可表示心室外膜细胞复极结束至M细胞复极结束过程,故TpTe可靠的反应跨心室壁复极离散度(TDR)[24-25]。研究认为TpTe及其相关心电图参数TpTed、TpTe/QT等在长QT综合征与Brugada综合征中对恶性心律失常具有一定诊断意义。

本研究拟探究TpTe间期对早期复极图形人群的临床意义。入院时和随访时E1组TpTed、TpTe/QT与对照组比较差异无统计学意义(P>0.05),ER组、E3组TpTe间期、TpTed、TpTe/QT较对照组延长,且ER组TpTe间期、TpTed、TpTe/QT较E3组延长,差异具有统计学意义(P<0.05);E1组室性心律失常发生率与对照组比较差异无统计学意义(P>0.05),ER组、E3组室性心律失常发生率较对照组上升,且ER组较E3组室性心律失常发生率上升,差异具有统计学意义(P<0.05)。

既往研究认为早期复极图形病人因先天性心脏异常致外膜Ito较正常人弱,对动作电位影响较小,不易发生恶性心律失常。但本研究结果显示,ERS病人TpTe较正常病人明显延长,TpTe延长可反映TDR高,高TDR导致心肌重新激动,易导致2相折返的发生,ERS病人TpTe延长可能导致室性心律失常发生。出现该结果的原因与Brugada综合征发病原因相似:弱Ito电流导致内外膜复极过程不均一,也导致M细胞复极不均一,导致长TpTe产生,弱Ito电流也可能导致心外膜动作电位时程缩短,也会导致TDR升高,诱发恶性心律失常。

早期复极综合征病人及早期复极图形合并其他疾病病人的TpTe间期、TpTed、TpTe/QT等T波峰末间期测量指标较正常人明显升高,且TpTe间期、TpTed、TpTe/QT等T波峰末间期测量指标对室性心律失常发生率具有临床意义。