牛河梁遗址红山文化彩陶的分类与渊源

张星德 王芳泽(辽宁大学历史学院,辽宁沈阳110036)

辽西当地本无彩陶传统,自后冈一期文化进入辽西,与当地元素结合形成后冈期红山文化后,彩陶开始在这里流行,且后冈期红山文化彩陶以平行斜线、蝌蚪纹为主,与后冈一期文化风格一致,二者之间渊源关系明确[1]。然而进入西阴期红山文化(红山文化中期)后,红山彩陶纹饰开始趋于复杂化,流行几何图案,其线条硬朗,风格除黑彩外,与西阴文化者相左,后者的弧边三角纹风格在前者仅与双钩纹有些许相似之处,却也差别明显。对其进一步研究将有利于了解中晚期红山文化的形成原因,以及同时期中国北方地区考古学文化的碰撞与互动。

关于红山文化彩陶,前人已有过不少的研究成果。关于彩陶纹样的分类,朱延平先生共划分为八类[2],赵宾福先生与任瑞波先生将东北地区彩陶纹样依据特点分为十二类[3],刘国祥先生分为四十九个种类[4]。关于彩陶的分期,陈国庆先生分为四期[5],索秀芬、李少兵二位先生分为三期。关于红山文化彩陶溯源,朱延平先生认为红山文化的彩陶纹饰大体上植根于本地较早时期的考古学文化,同时存在来自黄河流域文化如后冈一期与庙底沟文化的影响与交流;赵宾福先生认为红山文化彩陶钵口沿纹样应是后冈一期文化影响的结果,且在红山文化的中期受庙底沟文化中旋纹的影响出现了双勾连涡纹,内蒙古中南部白泥窑子文化中的倒三角纹、双勾连涡纹和垂弧纹等与红山文化彩陶纹饰具有相似性,故而推测两者存在一定关联;索秀芬先生、李少兵先生则认为红山文化彩陶纹样从早至晚分别可以溯源到后冈一期文化的中晚期、庙底沟文化和大汶口文化。此外,田小冬和孙永刚等先生[6]对红山文化某类纹饰做过一些专门研究。

上述先生们的研究无疑为后来者的进一步探讨打下了基础,但由于红山文化经过发掘或完整资料公布的遗址材料缺乏,年代和组合关系不甚清晰,仍然给彩陶问题的后续研究留下了一定的空间,而牛河梁遗址作为已知红山文化中发现彩陶遗存最为丰富、地层关系和相对年代研究最为明确的一处遗址,对其全面的进一步研究具有可能性和必要性,这也是本文选择以该遗址出土彩陶为讨论对象的出发点。

一、彩陶纹样的分类

牛河梁遗址位于辽宁省建平县与凌源市的交界处。该遗址自1983年开始发掘,至2003年度先后发掘积石冢20 余座,清理红山文化墓葬91 座,还有祭坛、祭祀坑、房址、窖穴、灰沟、灰坑、石墙和石堆等各种遗迹。遗址出土彩陶数量丰富,是研究红山文化彩陶特征、渊源以及由此反映的文化背景的重要资料[7]。

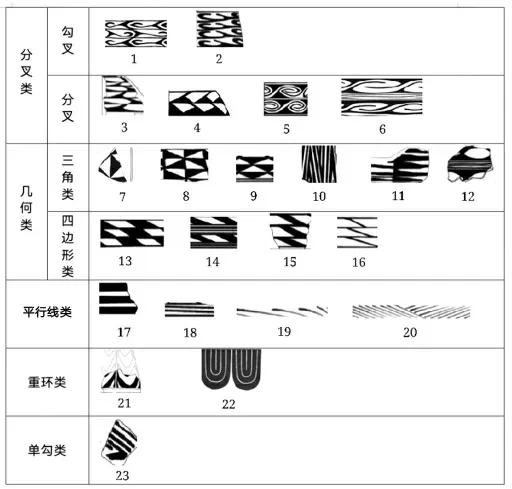

在全面整理牛河梁红山文化彩陶的基础上,我们发现除由于破碎程度严重而无法辨识其完整图案的纹样残片外,牛河梁遗址出土的红山文化彩陶图案基本可以被归纳分叉类、几何类、平行线类、重环类及单勾类等五大类别之中,并且以前三种所占比例最大。

(一)分叉类

分叉类纹样的特征为沿近三角形底座状长身渐宽的一端分出支叉,每一个长身首尾相接、连续排列。此类纹饰又可以细分为支叉、勾叉两种。

1.支叉类

支叉类可以进一步细分为短叉纹和长叉纹两种。

(1)短叉纹

构成短叉纹的近三角形底座较大,支叉较短,弯曲角度也较小,整体图案显得较平直(见图1 中3 和图1 中4)。短叉者分叉部分占长身的四分之一以下,同行同向分叉逐行排列,上下行反向分叉但图案不交集,分叉部分线条较直。基础图案横向依次排列成周环绕于器身器表。短叉纹一般不与其他纹样组合出现在陶器表面,它主要装饰在陶瓮、塔形器等器表。

图1 牛河梁彩陶分类图

(2)长叉纹

该纹样基本图形是分叉的近三角形,底座较短,叉纹显得修长,其中支叉部分的长度可以占到单体纹样身长的1/2 左右,单体纹样首尾相接绕器分布,上下两组则反向颠倒,使分叉部分呈相向而对的状态。

根据长叉是否回卷还可进一步将红山文化该类纹饰分为A、B 两类。

长叉A 纹。长叉A 纹分叉后又回卷,上下二支分叉做对称的缠卷,但不纠结,形成近椭圆形螺旋状纹样,横向排列(见图1 中5),多绘制于彩陶瓮、筒形器、塔形器与彩陶罐等陶器腹部。长叉A 纹既可单独使用,不与其他类型的纹样组合绘制,也有与四边形纹、纵向长三角纹、平行线纹等上下相组合绘制于器表者。

长叉B 纹。长叉B 纹分叉后不回卷,仅延长后略弯曲,上下两排叉身反向颠倒,相向而对,并横向依次排列,最终由数排上下叠加绘制于彩陶器的表面(见图1 中6)。根据分叉线条不同,还可以进一步细分为支叉线条均匀和支叉线条尖收两类,一般多见于筒形器、塔形器或部分器盖的器表。长叉B 纹多与平行横线纹或纵向长三角纹组合绘制于器表,纹样绘制多规范整齐、流畅优美;另外存在少数单独绘制的长叉B 纹。

2.勾叉类

勾叉者长身一端为勾,一端为叉,根据勾叉方向不同,又可再分为同向勾叉纹和异向勾叉纹两种。前者勾状曲线与分叉状线纹方向一致,横向排列,勾在左、分叉在右(见图1 中1)。后者以相对的两个勾状和分叉为基础图案横向构成(见图1 中2)。该纹饰不见与其他彩陶纹饰组合出现。

(二)几何类

几何类彩陶图案包括三角形、四边形、平行横带、斜平行线或交错斜平行线纹、重环类和单勾类几种,以前三种为主。

1.三角类

三角类纹样根据具体构图特征,可以进一步细分为横向长三角纹、纵向长三角纹、对角直角三角形纹、重叠等腰三角形纹以及对角弧边三角形纹五种。

(1)横向长三角纹

横向长三角纹为多个一端平齐上下成组重叠起来的横向长三角构成基础纹样,再数组横向排列而成(见图1 中11),其中的单体三角形尾端多长而圆钝,与下一组三角的宽端连接。该纹样大多数图案线条粗糙,边缘不甚规整,排列较为密集。横向长三角纹多绘制在碗和器座这两类陶器的器表。

(2)纵向长三角纹

纵向长三角纹即由较窄线条组成的若干大小不一、相互套接的长型且中空的锐角三角形图案,其中虽各线条相互交错,却相互间不存在穿透或交叉的情况(见图1 中10)。该类纹饰绘制比较规范整齐,在牛河梁遗址中发现数量较多。该纹样主要绘制于筒形器和塔形器的器表,施于器物的腹部,出现于筒形器上的该纹样多与长叉纹组合,施于长叉纹之下且所占面积较大,组成三角形的线条间间距较小,纹饰间连接紧密,形成的三角形较为瘦长;见于塔形器下腹部的该纹饰则整体造型较短,线条也比较宽,条带之间也比较疏远,但图案结构与施于筒形器上的同类纹样相同。

(3)对角直角三角形纹

对角直角三角形纹由重叠相邻反向直角三角组成。该纹饰以直角三角形为基本图案,四个为一组,每一组三角形均以长边锐角为中心,形成对顶状分布,如此多组图案依次排列,组合绘制于彩陶器表面(见图1 中7 和图1 中8)。上述对角直角三角形纹的空白处由陶器底色构成相同的对角直角图案。该纹饰多施加于筒形器和塔形器之上,多数独立使用,少数与四边形纹、平行横线纹组合共同使用。

(4)重叠等腰三角形纹

重叠等腰三角形纹由形态较扁的若干等腰三角形上下交错重叠叠加而成,上层等腰三角形的尖端位于下层两个三角的连接点处(见图1中9)。重叠等腰三角形纹一般单独绘制于筒形器之上,不与其他类型的纹饰组合出现。

(5)对角弧边三角形纹

对角弧边三角形纹以两两上下对顶的弧边三角形为基础图案,相接处角度相对圆钝(见图1 中12)。因对顶的两钝角情况不同,色彩反衬出的底色处形状可见橄榄状和椭圆叶状的不同。该纹饰多与平行横线纹纵向组合施加在筒形器腹部,且发现数量较少。

2.四边形类

四边形类主要由色彩和底色构成的造型规整的平行四边形横向排列而成。根据平行四边形的组合方式,此类纹样又可以进一步分为交错重叠四边形纹、平行横线夹四边形纹和线构四边形纹。

(1)交错重叠四边形纹

交错重叠四边形纹由黑彩表现的四边形和由陶器红底色呈现的四边形相邻交错分布。此类纹饰主要见于碗钵形器座和碗的表面,此种多单独使用,而绘制于筒形器表面者,有与重环纹、直角对角三角形纹等纹样成组合的情况。

(2)平行横线夹四边形纹

该类纹饰在不同行的平行四边形带上下分别加施一道或数道平行直线加以分隔(见图1 中14 和图1 中15),这种纹样多绘制于筒形器表面,也有与长叉B 纹组合出现的。

(3)线构四边形纹

该纹饰是由细线条画出四边形的轮廓,细线条之间不填充色彩,且上下行四边形呈叠加状分布(见图1 中16)。

(三)平行线条类

平行线条类纹由多道平直线条上下平行构成纹样,纹样相较于其他各类纹饰都显得简单。该类纹饰又可分为斜平行线纹、交错平行线纹、宽带纹及平行横线纹几种,在筒形器、钵与罐等表面都有施加。

1.斜平行线纹

该纹饰由斜向平行线条的横向排列构成,线条斜度一般在45 度左右,其中有的线条粗细均匀,排列较为紧密;有的线条则上粗下细,线条之间的间隔也比较大(见图1 中19)。该纹饰主要见于红陶钵口沿外壁上,往往独立使用,仅少量与单勾纹组合出现。

2.交错平行线纹

该纹饰由若干条斜平行线构成一组,组与组之间反向横排交错分布,每组线条与下一组线条之间不出现交叉(见图1 中20)。该纹饰也主要施于红陶钵口沿外壁,少数敛口罐的口沿也有施加,该图案一般不与其他纹饰组合出现。

3.宽带纹

宽带纹是由平行的宽线条条带自上而下按照一定间距排列绘制于器表之上的纹样(见图1中17)。其中有些陶器上的宽带纹条带略窄、条带间的距离也较近,而有些陶器上则见条带比较宽、上下条带间距离较远的绘制方式。宽带纹在筒形器和塔形器上比较多见,一般独立施纹,不与其他彩陶纹样组合出现。

4.平行横线纹

该纹饰造型十分简单,由相互平行的线条组成,上下线条间距较为一致,横线由上到下依次排列于彩陶器之上,互不交叉(见图1 中18)。该纹饰在牛河梁遗址中各类陶器上都有发现,既有单独绘制者,也有与勾连纹、四边形纹等纹样组合使用的,且施纹位置不尽相同,有的在口部,有的在腹部。

(四)重环类

重环类纹样做半圆或半长园重环状,前者接近垂帘(见图1 中21),后者若放大的鳞纹(见图1 中22),均以片为单位横向环绕器身一周,分别以垂帘纹和鳞纹称呼。多施加于筒形器腹部,与平行横线纹等上下组合出现。

(五)单勾纹

该纹饰以勾状曲线为基本图案,勾状曲线的弧度较大、线条较粗糙,多与平行斜线纹进行组合使用(见图1 中23),见于盆、钵等器类表面。

除上述五类纹饰外,牛河梁还存在少量折线几何纹,但数量很少。

二、分期与渊源

上述纹样在牛河梁遗址各地点、各单位出土情况为:

牛河梁第一地点中N1J1 出有纵向三角纹,N1J3 出土对角直角三角形纹,N1H1 出土平行横线纹、平行线夹四边形纹,N1H2 出土对角直角三角形纹、平行线夹四边形纹。

牛河梁第二地点中N2Z1 北墙出有重叠等腰三角形纹、平行宽带纹、长叉B 纹、纵向长三角纹、平行线夹四边形纹、交错重叠四边形纹、线条状四边形纹,N2Z1 东墙出土长叉B 纹、平行线夹四边形纹,N2Z1 南墙出土平行宽带纹、重叠等腰三角形纹、纵向长三角纹、交错重叠四边形纹,N2Z2M2 填土出有重叠等腰三角形纹、纵向长三角纹、平行线夹四边形纹,N2Z2 封土出土平行宽带纹、纵向长三角纹、长叉B 纹、同向勾叉纹、平行线夹四边形纹、平行线纹,N2Z2冢上堆积出土纵向长三角纹、长叉B 纹、对角弧边三角纹、鳞纹,N2Z3 垫土出有纵向长三角纹、平行宽带纹、重叠等腰三角纹、对角弧边三角纹、长叉B 纹、平行线夹四边形纹、交错重叠四边形纹,N2Z3 冢上堆积出土平行宽带纹,N2Z4下层出有长叉A 纹、同向勾叉纹、短叉纹,N2Z4BD 出有平行宽带纹、对角直角三角形纹、长叉B 纹、平行线夹四边形纹、纵向长三角纹、平行横线纹,N2Z4B 出土平行宽带纹、交错重叠四边形纹,N2Z4A 出有重叠等腰三角形文、纵向长三角纹、对角直角三角形纹、长叉B 纹、交错重叠四边形纹、线构四边形纹、平行横线纹、鳞纹,N2Z5H2 出土垂帘纹,N2Z5 出土纵向长三角纹、长叉B 纹、交错重叠四边形纹,N2Z6 出有平行宽带纹、长叉B 纹交错重叠四边形纹、鳞纹。

牛河梁第三地点出土有平行宽带纹、纵向长三角纹、长叉B 纹、交错重叠四边形纹、平行横线纹、鳞纹。

牛河梁第五地点XC(下层)出有横向三角纹、单勾纹、交错重叠四边形纹、平行斜线纹、交错平行线纹,N5ZC(中层)Z2 出土长叉A 纹、异向勾叉纹、平行斜线纹,N5M1 填土出有长叉A纹、纵向长三角纹、平行斜线纹,N5SC(上层)Z1出土平行宽带纹、重叠等腰三角形纹、长叉B纹、交错重叠四边形纹,N%Z2M2 出土长叉B纹,N5SCZ2 出土纵向长三角纹、交错重叠四边形纹,N5SCZ2 东出土平行宽带纹、纵向长三角纹。

牛河梁第十六地点N16XC 出有异向勾叉纹。N16M9 出有对角直角三角纹、平行线夹四边形纹、平行线纹,N16M1 填土封石出土平行宽带纹、纵向长三角纹、长叉B 纹、平行线夹四边形纹。M16M10 封土出土平行宽带纹、纵向长三角纹、平行线夹四边形纹,N16 西侧墓积石出土平行宽带纹、纵向长三角纹、长叉B 纹,N16Z1 西界墙出土平行宽带纹、纵向长三角纹、交错重叠四边形纹、长叉B 纹、对角直角三角形纹,平行线夹四边形纹,N16Z1 东界墙出有平行宽带纹、纵向长三角纹、长叉B 纹、平行线夹四边形纹、线条状四边形纹,N16Z1M4 填土封石出有平行宽带纹、纵向长三角纹、对角直角三角形纹、长叉B 纹、交错重叠四边形纹,N16Z1M4 西墙出有重叠等腰三角形纹、平行宽带纹、对顶弧边三角纹、纵向长三角纹、长叉B 纹,N16-79M2 出有平行宽带纹、纵向长三角纹、对角直角三角形纹、长叉A 纹。

此外,牛河梁第十三地点出有短叉纹,第十地点出有平行线纹、长叉B 纹、对顶弧边三角纹。

由于牛河梁遗址的延续年代长达一千年之久,在此期间周边文化格局演变剧烈,对红山文化产生重要的影响,因此探讨牛河梁红山文化的彩陶纹饰来源,也必须在分期的基础上去探讨。我们知道,牛河梁红山文化遗址处于红山文化的中晚期,其中,牛河梁遗址红山文化的第一至三期年代相当于西阴文化的早中晚期,第四期则相当于半坡四期文化[8];与此同时,红山文化西邻的白泥窑子文化来源于半坡文化史家期晚段,二者是具有谱系关系的两支考古学文化,与西阴文化基本相始终[9]。

第一,将上述纹样的分类及出土层位带入牛河梁遗址的分期中,我们发现有两个值得关注的现象。

首先,牛河梁遗址红山文化彩陶纹样的变化节奏与遗址的分期变化是一致的,不同期别的彩陶纹样,以及相同纹样的具体表现形式,都有着自身较为明显的特征,如牛河梁红山文化一期彩陶纹样主要是交错平行斜线纹及平行斜线纹,此外仅见横三角形纹、交错重叠四边形纹、单勾纹;第二期平行斜线纹和单勾纹依然存在,新出现了勾叉纹、短叉纹和长叉A 纹;第三期长叉A 纹还存在,但又出现了长叉B 纹、对角直角三角纹、平行线夹四边形纹、线构四边形纹和平行横线纹等新的纹样;第四期陶器上仍然可见长叉A 纹、长叉B 纹、对角直角三角形纹、平行横线纹、平行线夹四边形纹、线状四边形纹等纹样,新出现了纵向长三角纹、对顶弧边三角纹、重叠等腰三角纹、宽带纹和重环纹。三、四期中同类纹样的具体表现形式也发生着变化,比如对角直角三角纹,在三期中该纹样表现为三角形的斜边与器物口沿或底部相垂直,而进入四期之后,该纹样则变为短直角边与器物口沿或底部垂直;如长叉A 纹,在三期中近三角形的底座显得较高,同组中上下呈反向相对的底座或有交错,分出的支叉线条相对匀称,而到第四期,三角形的底座高度有了明显的下降,上下对应的两排图案之底座的相隔距离也变远,支叉由根部向尾端逐渐尖收;再如长叉B 纹,在三期中分出的支叉线条平直且均匀,到了四期时则有了明显的弧度,线条也表现为头粗到细直至尖收的状态。

其次,牛河梁红山文化彩陶纹样在该遗址红山文化的第一、二期与第三、四期之间存在较为明显的区别,可以被清晰地分成两个大的阶段。在第一阶段可见分叉类纹饰中单勾、勾叉、短叉、长叉A 纹、三角纹中的横向三角纹、交错重叠四边形纹以及斜平行线纹、交错平行斜线纹等纹样,其中的横向三角纹、斜平行线纹、交错平行线纹、短叉及单勾纹到第二阶段已经不可见;其余纹饰图案,包括长叉B 纹、三角纹之中的纵向长三角纹、重叠等腰三角形纹、对角直角三角纹、对顶弧边三角纹、四边形纹之中的平行线夹四边形、平行线条类中的平行宽带纹、平行线纹以及重环类中的垂帘纹和鳞纹,均出现在后一阶段。这种区别究竟说明了什么?

第二,在上述年代框架内,我们知道牛河梁彩陶第一阶段中出现的单勾、勾叉、短叉、长叉A 纹、横向三角纹、交错重叠四边形纹、平行斜线纹、交错平行斜线纹等纹饰的来源,只能从牛河梁红山文化之前的后冈期红山文化(即红山文化早期)、与牛河梁第一、二期几乎同时的西阴文化早中期,以及史家期半坡文化和白泥窑子文化早期中去寻找。很显然,平行斜线纹、交错平行斜线纹是属于后冈一期文化的传统纹饰,也是后冈期红山文化中常见的彩陶纹饰,而属于牛河梁红山文化彩陶第一阶段的N5H14:4、N5H16:25 彩陶纹样与早期红山文化的小东山遗址F8①:40、H34:10 纹饰基本一致,显然牛河梁彩陶第一阶段的同类纹饰应该是后冈期红山文化的延续。此外,单勾纹通过三角化延伸从类型学上具有发展成勾叉纹的可能性。但是,后冈期红山文化不具备独立生成牛河梁彩陶第一阶段除平行斜线纹、交错平行斜线纹和单勾纹之外的其他纹样的基础,在黄河中游的西阴文化之中更没有相似纹样的踪影,然而在红山文化的西邻白泥窑子文化和与之存在有谱系关系的史家期半坡文化之中,我们却可以见到具有促成牛河梁第一阶段其他彩陶纹饰的原型纹样,只是在红山文化中相关纹样并非是后者纹样的直接再现,而表现为以后者为蓝本的演绎。与此相对应的另一个现象是,到牛河梁彩陶第二阶段,随着与后冈一期文化相关图案的基本结束,我们几乎可以在史家—白泥窑子系列文化中找到牛河梁红山文化彩陶纹饰中包括重叠等腰三角形纹、对角直角三角形纹、对顶弧边三角形纹、纵向长三角纹、宽带纹等纹饰同样的纹样,比如姜寨T283wW277:1 和N5H14:4 纵向长三角、半坡B10d 和N2Z2M2:T7 重叠等腰三角、王墓山坡下IF8:10 和N1J3:10 对角三角形、北首岭78T4:4 和N5H22:3 顶角弧边三角、北首岭T86:3 和N5H22:24 宽带之间的相似性及渊源关系都是一目了然的。至于长叉纹,则应该是对第一个阶段中短叉纹的发展。

牛河梁遗址红山文化彩陶在这两个阶段之中对史家—白泥窑子系统因素表现出的前后两种不同的表述方式,即第一阶段中的似是而非式和第二阶段原型图案的直接接受,表现了不同时期两种文化之间碰撞形式的不同。第一阶段后冈后裔的势力在辽西地区仍占据重要的地位,而内蒙古中南部的后冈一期文化受到史家期半坡文化北上压力,并将史家期半坡文化的彩陶因素传递给了红山文化,使后者出现了与黄河中游似是而非的彩陶纹样;随着白泥窑子文化的强大和西阴文化彻底占领河北北部,后冈一期文化衰退,牛河梁彩陶第二阶段中原本后冈期红山文化遗留的纹样优势不再,红山文化出现了直接来源于白泥窑子文化的彩陶图案。

最后,从牛河梁遗址红山文化彩陶的视角,我们发现,作为新石器时代晚期黄河中游强势文化的西阴文化,其最具典型性的“花纹”图案自始至终都不见于同期的红山文化之中。同时,后冈期红山文化彩陶元素在牛河梁遗址的衰弱,正值白泥窑子文化完全占领内蒙古中南部地区和西阴文化进入河北北部之时,这些都提示我们有必要对红山文化与西阴文化的关系以及交流形式等诸多问题进行重新思考。