媒介语料介入认知传播的跨学科研究:谱系与路径

朱婧雯

[提要]语言在数字化社会传播语境下的工具性意义已在学术研究中逐渐达成共识,但无论是语言学路径下新兴媒介语言的分析,还是传播学路径下以语言作为量化依据的现象实证,虽然均着眼于网络空间中的言说语料,由于学科研究视点和研究主旨的差异,在理论层面上缺乏跨学科的对话与沟通。借鉴福柯考古-谱系的方法,通过梳理语言介入认知理论背景、现状和应用,归纳语言-认知传播研究的知识谱系:一是以语言为现象,在共享对象域的前提下形成研究关系的承续;二是将语言工具化,在认知和社会转向中厘清以传播学语言为径的理论脉络。基于媒介社会化成为常态并深度介入日常经验的当下,“传播为田野”“语言为数据”成为当前语言-认知传播理论应用的两大领域。

认知传播的研究起源于新世纪以来认知神经科学兴起所带来的多学科“认知转向”趋势背景。它将传播行为中人的认知功能纳入研究范畴,还原传播主体认知驱动的意向-行为结果。认知传播以传播为情境,聚焦媒介社会化情境下的主体认知形态。尤其在移动互联网等新兴媒介技术发展的背景下,主体的认知在媒介情境中被塑造,并受到多主体在共享媒介技术空间下以语言为核心介质的具身交互影响。“语言是一种制度化的社会符号系统……更是一种认知操作过程,它涉及选择及其最终结果。”[1]就语言在传播语境下的作用而言,语言既是媒介情境下主体间沟通的信息形态,也是主体将认知意识外显,并达成意向性的工具介质。近年来人工智能、机器算法和大数据技术的发展,进一步拓展了语言在组合关键词传播学实证量化研究中的工具价值。诸如计算语言、计算传播等研究方法的兴起,语言作为获取可供计算的数据来源,成为衡量传播中主体心理行为及群体范式的基础。

可以说,语言在数字化社会传播语境下的工具性意义已经逐渐达成学术研究共识,“交往媒介变革所带来的言语行为革命……本质上是一种社会进化。”[2]但无论是语言学路径下新兴媒介语言的分析,还是传播学路径下以语言作为量化依据的现象实证,虽然均着眼于极具潜力的网络空间中的言说语料,但由于学科研究视点和研究主旨的差异,在理论层面上缺乏跨学科的对话与沟通:一方面,语言学的研究将语言视为核心对象,从语体、规则、句法、语用、语义、异化等微观视角拆解语言的生成及其言说过程中的内在规律。尤其是其中认知语言学、心理语言学对言说主体内在心理机制的分析与研究,初步达成了语言-认知的逻辑接洽。但是社会指向的不足,也带来了传统语言学研究囿于人际或静态语言的使用与认知反应,使之无法适配于媒介化社会的语境交际需求。威廉·克罗夫特(Croft)曾言:“认知语言学太过狭窄的语言研究方法,使它面临真正失败的威胁。”[3](P.519)。另一方面,传播学研究早有将语言作为视点和方法的传统与基础,但主要侧重于媒介语言的使用规范、多模态语言在移动互联媒介时代的发展,语言的分析更多侧重于媒介语言使用-意识形态和话语权力效果。也就是说,传播学视域内的语言研究虽然观照了语言-社会层面的分析路径,但是相对缺乏语言使用主体内在的认知心理机制阐释,理论可以解释现象,但是不能引导作为发话主体本身的言说心理-行为本身。由此,语言偏向于内在主体认知心理的分析与传播以社会实践、话语权力效果的指向之间形成了潜在的互补与理论承续的关系,语言的认知心理分析为传播的社会指向提供了更为基础的主体价值,而传播作为社会语境的介入也能够更好地适应语言学研究在当代,尤其是媒介化社会语境下的语义与语用方式变革。由此,语言-认知传播以认知为共同视域,语言介入认知传播的交叉研究具有两大知识谱系:一是视语言为现象,发现并寻找达成认知传播效果价值的语言-心理过程;二是将语言工具化,借助语言与认知、情感等不同维度的语料量化考察,洞察传播过程中的规律。

一、语言作为现象:传播与语言之共享对象域

语言的诞生是人类步入现代社会的一大飞跃性事件,语言之于人类的作用至少包括三个方面:一是言说自身,语言可以表达自我,并且成为人类思维外化的一种直接形式;二是语言作为一种符号,成为主体认知和改造外部世界的象征形式;三是语言推动主体间交际行为,成为人类社会化生存的潜在纽带。

费尔迪南·德·索绪尔创立结构主义语言学,在《普通语言学教程》(1916)中区分了个人部分即共时“言语”和社会部分即历时的“语言”,并认为言语具有个体意志与智能行为[4];此后美国哲学家C.莫里斯于1938年创立符号学,并最早提出了语符研究的三分法。奠定了语言学语法、语义和语用三大研究领域。语法研究关注词汇、句法的使用规则,更侧重于微观、独立语言表达现象的结构分析。语义研究关注语言形式与所指代的现实世界之间的关联机制,其流派受到结构主义语言学和乔姆斯基转换生成语法的影响,代表人物莱考夫(Lakoff)的认知语义学为后续认知语言学提供了语言切入主体心智、认知的研究路径。作为语义研究的组成部分,莱考夫从隐喻的角度切入语言的内在意义机制,并发现了隐藏于语言隐喻关系内部的“具身”现象,将隐喻引申出修辞本身而作为一种人类与世界互动并获得认知的基础[5](P.16-45)。语用则考量语言的使用者与交际语境的关系,维特根斯坦(L.Wittgenstein)后期将语言与日常表达相结合,突破前期逻辑结构主义研究中对孤立语言的分析局限,将语言与日常言说尤其是作为人际沟通协调机制的语言纳入其研究范畴,从而推动了日常语言学派的发展,为奥斯汀“言语行为”理论的提出奠定了基础。奥斯汀“言语行为”与语言哲学研究中“意向性”探讨一脉相承,并在其弟子霍尔的阐释下得以延伸。

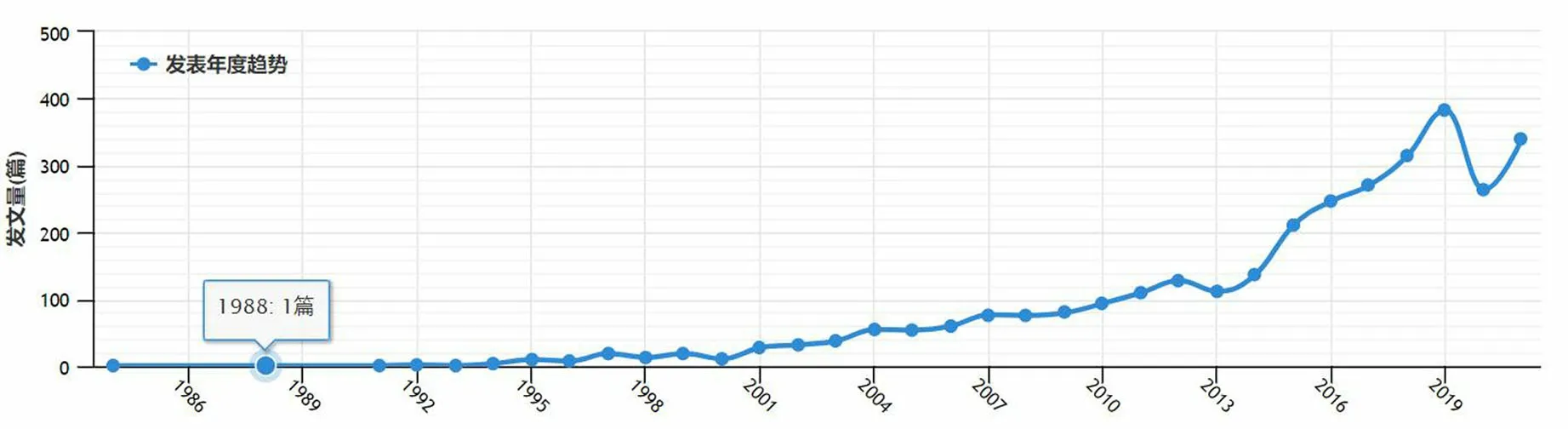

传播,可视为人类主体以语符为信息内容的意向性心理-行为过程,因此,构成传播内容的语符信息,促成传播效果的主体心理-意向性语符使用与表达,成为语言、认知、传播三大理论体系的交汇点。可以说,交际过程中的语言现象是认知语言学解释言说主体言说行为背后认知机制的基础,同时也是认知传播学中通过语言的认知机制解释传播行为发生、施效的基础。借助CNKI文献数据库,以“传播”+“语言”为组合关键词进行文献搜索,得到文献2889篇,经过人工筛选排除不相关等无效文献后得到1985-2020年的研究趋势(见图1)。

图1 基于CNKI数据库“传播”+“语言”组合关键词的研究发展趋势(1985-2019)①

在语言与传播共享对象域的前提下,语言学尤其是认知语义和语用学成为传播学的“前研究”,为传播行为施效提供阐释依据。

从研究的历时性视角来看,传播学中对语言的研究在2013-2019年间呈现出显著增长态势,传播学视角下展开的语言相关研究主题的分布大体可以分为以下几个方面,并且较为显著地体现出了传播学界在相关研究领域愈发普遍的“语言学转向”。

一是新媒体(语境)下媒介语言的变革与发展。2006年有学者关注到媒体语言“泛方言化”的现象并思考媒介语言的“社会折射”作用,即对公众的社会认知和实践产生影响②;此后,互联网技术兴起后的网络语言挑战了传统语言的言说方式和修辞结构,并洞察到网络语言对日常生活经验的“技术嵌入、语义嵌入和关系嵌入”③。或从融媒体、新媒体等泛媒介技术语境下考察新闻语言(篇)的认知语境功能、视觉语言的互动性价值挖掘、媒介热词传播及其社会意识起源、短视频传播的语境体系建构④,以“网络语体”的混合特征、“数字语篇”的互动回应、“交际媒介”所形塑的新媒体语体类型⑤进一步提炼新媒体语言特征。或进一步聚焦到政务类新媒体语言从技术革新、社会语境和语用主体各层面形成的语用模式及其实践价值。在方法上提供了立足于语言学的语料库方法透视新媒体语言⑥,初步形成了以语言为基础视角的传播研究范式。

二是阐释或批评当前网络语言中的语用问题与异化现象。如:对新闻标题中“语用预设”所带来的传播功能解读;网络谣言的研究中对其语用特征进行基于语言学基本理论的阐释与分析,从交际图式的角度总结新闻谣言传播的语用公式;关注网络强势语言所具有的模因性质,通过自建语料库数据和第三方数据的语料资源阐释网络流行语达成强势传播的语言学模因原理,进一步挖掘媒介语言的潜在社会-心理关联结构等。⑦

三是分析特定媒介中语言生产内在的权力实践关系。有学者较早关注到媒体语言暴力⑧及其背后的话语权力作用机制,或关注政务等主流传播中特定语用规则所达成的话语实践效果以及政治对话在社交平台中媒介话语的“复合嵌套”⑨,也有侧重于借助阐释媒介语言的“意向性”权力达成跨文化、对外传播的增值效应“语力”效果的研究。尤其是近年来针对传播视域中语言-权力关系的研究愈发跳脱出之前传统的主流和精英二分视野,从对主流媒体传播中的话语权力实践转向对大众尤其是特定群体(如青少年)借助语言而达成的圈层分化、趣缘关系建构等新传播现象的研究。语言研究也被放置于跨文化传播语境下,关注图式、模因等跨语言的新言说模式,考察对外传播的话语策略。

二、语言作为方法:认知传播研究的路径自觉

任何一个传播流程都可以解释为主体基于语言表达实现认知交互的媒介参与行为,因此,任何传播现象最终都可以回归语言现象本身。语料既是传播的基础,又为传播研究提供了最为直接和原始的素材,还是反应并作用于主体认知的重要工具。传播研究无论是传播主体(施控)、传播内容(生产)还是传播效果,都离不开主体在认知基础上的语言加工、生产与表达。借助语言及其已有的理论基础可为揭示传播中的认知机理提供充分的阐释依据。

(一)语言学“认知转向”和“社会转向”的理论谱系

首先,语言学的“认知转向”将语言学研究从关注语言内部规律转向语言生成,并进一步延伸为语言表达与主体的作用机制,铺设了语言作为认知工具的思维路径。

语言学的认知转向可追溯至胡塞尔,他从现象学出发,首先关注到“意向”这一心智内涵,并从哲学现象学的角度论证人类通过心智的“意向”结构,达成心理引导下主体行为的过程。随后,语言哲学研究中也逐渐关注到主体的心理状态。索绪尔《普通语言学教程》提出语言/言语的结构主义划分方法,并初步涉及言语与主体心智-行为之间的内在联系。同时期的德国哲学家和逻辑学家哥特罗布·弗雷格(Gottlob Frege 1848-1925)将早期哲学研究中的身心混沌状态加以主客观、心理与逻辑的区分。基于其数学研究的基础,弗雷格将逻辑借助语言表征进行研究,推动了西方哲学的语言学转向,凭借语言作为工具的逻辑分析,弥补了早期哲学研究理性意识的不足,增加了研究的分析价值,为20世纪语言分析哲学打下坚实的基础。弗雷格认为“思想及其构份之间的部分/整体关系,一般总有语句及其构份之间的同样关系与之对应。”[6](P.255,V.)为语言哲学分析提供了从语言的心智逻辑出发的方法论范式。此后,维特根斯坦承继并将“意向”引入语言分析哲学。20世纪70年代以降,受到认知科学(cognitive science)发展的影响,诸多领域包括语言学、哲学研究掀起“认知转向”(cognitive ture),心智哲学与认知语言研究赋予现代语言研究更为科学、实证化的路径取向,语言如何在结构上反映并引导认知成为认知语言学研究的核心要义。作为认知科学与语言学的结合,20世纪80年代发展起来的认知语言学致力于解释我们对世界的知识及其表达是如何通过“心智范畴”建立起来的[7](序言P.1),并着重阐释“语言和认知能力之间……的密切联系。”[8](序言i)

其次,语言学“社会转向”,则将语言的观照视野从发生转向了使用,尤其是语言使用过程中对环境因素的考量。德克·希拉茨(Dirk Geeraerts)将语言标准化过程模型化为“理性主义”和“浪漫主义”[9][P.25-68],其团队通过分析具体的语言变体来解释语言行为和态度过程中的概念隐喻、原型和文化模式等社会转向问题。克罗夫特(Croft W.)和克鲁斯(Cruse D. A.)指出:认知语言学的研究仅关注说话人和听话人的心智是不够的,还要从更广泛的社会交往目的出发,研究语言的社会功能。”[10](P.329)在研究方法层面,认知语言“社会”转向在完成理论建构与达成视野共识的同时,研究方法也将语言作为人类心智“凸显方式”的认知中介意义测量扩大到“语篇层面”[11][P.31-56]。国内学者王寅将互动体验、范畴化、概念化、意象图式、认知模型等认知语言学研究中发现的主体认知模式运用于现实交际程序之中,突破原有认知语用分析以静态言说和内部语言结构关系的探讨,将言说的认知机制还原于真实的社会交际场景之中,形成“新认知语用学(NCP)的方法论体系”[12]。

(二)传播学以语言为径的方法论谱系

以语言为径的传播学研究不仅从传播学诞生初期便成为学者的意识自觉,并且随着媒介技术的发展,语言为工具的传播量化研究愈发成熟且精细化,成为更进一步解释传播现象的重要路径。

传播学将语言作为研究方法始于第二次世界大战期间美国学者H.D.拉斯韦尔及其团队针对德国报纸内容的分析,于20世纪50年代的《传播研究的内容分析》(the State of Communication Reasearch)一书中得以明确为方法体系。贝雷尔森(Bernard Berelson,1959)将内容分析定义为:“一种对具有明确特性的传播内容进行客观、系统和定量的描述研究技术”[13](P.281),该方法将传播流程还原为以内容文本为单位的分析对象,通过对传播内容文本中文体、结构、修辞等言说方式的微观分析,阐释传播尤其是传播主体指向传播对象的潜在意图,可以视为最早关注到传播中“语言”为基础的语篇分析对于传播规律的方法论运用。

此后,随着媒介技术发展所带来传播语境的变化,内容分析研究方法进一步延伸为聚焦于内容分析对象即文本内部的语言结构-权力的话语关系研究。话语分析可以追溯至索绪尔结构主义语言学将语言与世界建立联系,它突破了此前语言学研究的封闭空间,直接推动了符号学的诞生。将话语分析推向高峰的是福柯,他在20世纪60、70年代的《词与物》《知识考古学》中将语言延伸为符号,又将“符号学与话语分析之间建立了关联”[14]。无论是福柯在《词与物》中所揭示的语言-权力关系,还是将之运用于传播效果研究中传播内容的语言表达所达成的潜在认知引导作用,传播学借用话语分析来进行传播效果的研究逐渐成为一种常用范式,并在近年来呈现出愈发偏向量化实证的趋势。无论是聚焦于传播文本本身的内容分析,还是进一步深入文本内部的语言结构、话语权力关系的分析,都建立在以传播中语言为基础、语篇为对象的分析之上,并且潜在地建立了将语言构成的语篇文本及其内在的意识-权力关系作为洞察传播所达成的认知效果的方法论逻辑关系。

近年来,将语言作为核心介质进行传播效果分析的“情感社会学”方法逐渐兴起,将情感的分析建基于传播中主体言说内容的词性分析,借助各类计算机编程软件实现对大规模语篇内容词汇的爬梳与情感词汇的词频统计,实现更为精确化的情感维度考量,进一步丰富了传播效果研究的科学维度,为认知传播分析提供了微观的视野,也更加真实地还原了传播流程中主体的认知反映。与此同时,随着人工智能、大数据算法技术在传播领域的运用,传播情境再一次为新的科学技术所改写,进而影响媒介使用的主体及其认知。在新的传播情境下,传播规律的揭示出现了量化实证转向的趋势,“计算传播学”将传播还原为可供量化的数据模型,通过大数据统计和机器运算,在统计学的分析框架下阐释传播现象与规律:“挖掘人类行为背后的模式并分析其生成机制和原理”[15]。而“网络神经科学”方法则能够“解释思想和行为如何在社会网络传播”[16],主体思想和行为的测量依赖于一段时间内“生物耦合(例如语言模式) 或非语言符号”[17]。

三、语言-认知传播的应用领域

西方哲学在20世纪初期的“语言学转向”为哲学探讨的人脑心智问题找寻到以语言为突破口、可供直接观察的现象学路径。当前在多学科领域内发生的“认知转向”则进一步为认知与传播的融合研究提供了以人为本体的对象一致性基础——语言学的认知转向意味着语言研究更侧重于反映或解释人作为主体的认知-心理机制,而传播学的认知转向则将传统传播效果研究更加微观化于传播语境中参与主体的认知心理机制。认知语言学在近年来向社会认知语言学的拓展,正是体现了语言学从传统聚焦内部语言现象到结合外部尤其是社会语境关系中主体间言说行为的动态意义。而在媒介社会化和传播日常化的语境格局下,认知语言学在向社会认知语言学延伸的过程中,无法绕开传播语境中主体的言语行为和交际过程,以及基于多主体媒介语言交际而达成的认知心理效果。

因此,在语言介入认知传播的知识谱系下,语言-认知传播以传播为“田野”,以语言为可量化工具,以主体认知心理机制为对象。可以说,语言介入认知传播符合传播学研究从原本宏大的传播机制转向中观的传播结构,再进入到微观传播动机的潜在研究发展趋势。以语言为工具还原传播作为认知-语言-行为现象的逻辑根源,也适应了当前认知神经科学技术发展背景下对抽象、复杂传播现象的一种技术化解构与本质分析。并且,随着跨学科研究逐渐成为学术共识,语言介入认知传播成为诸多跨学科研究的路径和意识自觉。

(一)“传播”作为田野

可以说,媒介技术的发展进一步强化了语言介入认知传播的研究自觉。内容分析的方法在20世纪40年代被拉斯韦尔运用,可见语言作为洞察传播及其内在动机的方法论价值是显著的。随着媒介技术的发展,广播、电视等电子媒介普及之后互联网、移动新媒体时代的到来,以语言为径的认知传播研究不仅局限于媒介语言变化所带来的主体认知-心理机制,移动互联技术、媒介多元化形态的演变还拓展了传播生态——包括传播的范围、方式以及传播的语言形式与内容等,构成传播内容的语言表达主体间性关系也间接重塑了传播作为“田野”的范畴与空间。因此,以语言为径的认知传播研究呈现出了更多维度的应用领域。

从传播范围来看,跨文化传播中语言-话语的使用策略和认知抵达效果自纸质媒体时期就成为研究重点,在当前新兴媒介语境下也呈现出了向新媒体跨语言书写的“话语图式”转化的倾向,并为以语料库为基础的“语言距离”研究提供了对外传播策略;学者丁云亮(2020)将以“国家”为主体的传播视为“借助言语等符号形式”的“意义传递”和“共享话语行为”并提供策略性语言方式,以达成在跨文化交流中强化塑造国家认同的共同体意识。

从传播类型来看,由早期政务传播中的语言-认知研究到更为成熟的政治传播语言学的逻辑梳理,体现了新媒体中政治传播以语言为进路的发展和深化。此外,新型冠状病毒肆虐以来,在对外传播包括国外媒体报道中的话语策略问题,以及国内主流媒体的话语传播与社会意识的凝聚作用等方面成为学界关注重点;在类型维度上,还有针对青少年网络语言从情感体验到互动结构再到传播结构的系列探讨,青年网络社交非语言代入“社会元语言与前文本”的模因结构分析,达成了不同维度下考量网络语言与青少年现实认知的关系、对策。

从传播空间关系来看,跨学科、跨领域、跨理论的网络语言传播被放置于信息生态视域下加以审视;或从网络语言到现实生活的跨空间嵌入着手,提出了网络语言在日常生活中通过三维嵌入关系达成再生产实践。在学科理论范式、田野观照视角等多维度的跨界视点之上,语言作为人类传播行为的基础,仍旧有诸多有待挖掘的研究领域。

(二)“语言”作为数据

传播中的语言研究可视为一种“元语言”基础上认知传播符号的分析,借助语言的数据特性将传播还原为以语言为基础的信息互动,进一步反思语言生成的主体心智,成为深入解读当前传播流程的一种思维模式。一方面,在媒介社会化、社会化媒介使用日常化的发展趋势下,语言已经无法再囿于人际传播的范畴之中,而进一步受到社会化媒介等技术的影响,成为可量化的“数据”,在大数据应用于传播研究的过程中,须发挥语言数据处理与分析对主导传播行为的认知-心理机制的解析作用;另一方面大数据、算法技术的发展,既强化了语言和认知传播研究中实证量化的重要性,又为语言介入认知传播的研究提供了技术支撑——将语言作为可量化的数据资源,通过大数据规模化探寻主体心理-行为的潜在规律,或者提出检验假设,运用大数据统计和相关性分析的手段加以验证并得出更有理据性的结论。而数据、算法技术运用的前提,均落脚于传播现象中“语料”作为数据的收集、整理和编码量化。

一是传播过程中媒介语言的数据收集和整理。拉斯韦尔将报纸中的文本作为分析对象,而在当前的移动互联传播语境下,文本的构成更加多元且复杂。既有待于去挖掘并拓展媒介语言的空间,又需要围绕特定议题展开语言材料的筛选、甄别。目前,已出现了一些硕士论文着眼于特定对象,如《中国青年报》或微博中男性形象与话语建构、符号流变的语言梳理;也有从跨学科的角度考察电商在线信息语言与购买行为之间的关系和类型;以及以性别为分类维度,梳理不同类型新闻媒体的语言-性别指向特征等。对特定维度媒介语言的收集、整理与分析,既可以凸显语言与潜在意向之关系,又可以挖掘传播中语言与认知-行为之间的规律。

二是对传播中语言语义关系的科学分析、梳理与分类。在确定语料收集方向与田野之后,语料围绕语言-认知关系的梳理与分类需要综合考量语义的结构和分类的科学性依据,为数据处理的科学性提供保证。如针对社交媒体中攻击性语言、暴力语言的识别与分类以及针对歌曲歌词话语和评论语言或亚马逊商品评论等特定传播语言的情感挖掘与分类。目前,基于语料整理的分类主要侧重于极端语言和商业目的语言的挖掘识别与分类,在研究对象上重合度较高,尚有待在更为广泛的传播领域探寻基于汉语语言-意向的语料分类标准,以达成作用于传播实践的多元目的。

三是在整理收集的基础上对特定语言-认知-行为关系的语料建立语料库并以特定语料库为基础展开的实证分析。如刘晶(2020)、李存颉等(2019)均以NOW语料库为基础,采用实证手法分析新一线城市和江苏省的全球媒介形象;黄彪文(2019)以语料库分析为方法,探讨了G20峰会期间类型化语言表达与国际话语权的关系等。语料库分析能够更为系统地搭建汉语语义结构特征下语言-认知关系的数据资源平台,为后续语言学研究、认知传播学研究提供更为便利的基础。

结语

语言与认知、传播的融合契合了跨学科发展和大数据、算法技术支撑下传播现象研究的实证化转向趋势,实际上,在自然科学领域尤其是计算机、情报技术等科学领域,将语言介入舆情研究已经成为一种常态,研究数量在近几年猛增的同时也反衬出人文社科领域“传播学”研究的“弱势”——在数据技术和量化分析愈发成为趋势与主流的当下,人文社科的传播学学者要么主动转型学习数据处理软件,掌握跨学科的知识背景,逐步向科学、实证方法的研究靠拢;要么就可能受限于研究视角与视野,被理论所框限,失去研究的应用和现实意义。实际上,自然科学进路的语言-认知传播研究与人文社会科学进路的研究应该是相辅相成的,一方面需要认识到,计算机、情报学等科学领域的理性分析思维以及数学逻辑、数据处理和计算基础与跨学科背景下的研究量化转向具有先天的默契,为他们更近距离、更前沿地分析传播中的语言-认知现象提供了条件基础;但另一方面,也有必要认清的是,以数理逻辑切入传播现象的语言数据分析,除了部分选题新颖、独具创新价值和前瞻性的研究之外,仍有大部分研究过于依赖数理的量化建模或在借鉴前人模型基础上的重复验证。从客观角度而言,自然科学路径下的语言-认知传播研究固然存在数理量化研究的优势,但也难免容易陷入纯数据化和技术化的抽象演示之中,进而忽略了语言表达的动态性、潜语境性和人际交互性。因此,在“人文社科”视角介入传播学研究的背景下,厘清语言-认知传播的理论谱系,追溯语言切入认知传播的理论基础、现状和发展趋势以及应用领域;在达成对语言-认知传播研究从对象到路径共识的基础上,运用人文社会科学思辨质化和自然科学量化实证相结合的方法,才能更为全面、客观地借助语言阐释新兴传播现象以及传播中的心理-认知机制。

注释:

①数据来源:中国知网(CNKI)中文数据库中以“传播”+“语言”组合为关键词,自1985至2020年以来研究文献的统计分析。

②观点可参阅:毛力群《媒介语言泛方言化现象的思考》,《语言现代化论丛(第七辑)》2006年第10期。

③从“聚焦网络语言的修辞”到“观照网络语言修辞背后的日常生活实践意义”,形成了学术研究的承续性。参见:王未《网络语言的新修辞现象》,《修辞学习》2000年Z1期;赵呈晨《嵌入式传播:网络语言在日常生活中的实践与再生产》,《新闻大学》2020年第8期。

④在以网络媒介为载体的空间中关注语言的不同层面的研究,其学术脉络可参见:林钢《网络新闻语言的语用分析》,南京:南京师范大学出版社,2012年;邓俊峰、梁婷《新媒体视域下视觉语言传播的互动性实现》,《传媒》2017年第24期;尹绪彪《新媒体语境下媒介热词传播现象解析》,《传媒》2016年第12期;尹绪彪《沉浸式短视频传播的语境体系构建》,《出版广角》2020年第4期。

⑤“网络语体”“数字语篇”“交际媒介”等观点的提出,足见语言与传媒的融合已经体系化地进入学者的研究视野。参见:王建华、俞晓群《论交际媒介与语体类型》,《当代修辞学》2020年第5期;张颖炜《新媒体视野下网络语言的语体特征》,《江苏社会科学》2015年第4期;王建华《政务新媒体语言表达模式建构研究》,杭州:浙江大学出版社,2020年。

⑥观点参见:崔希亮《基于语料库的新媒体语言透视》,《当代修辞学》2019年第10期。

⑦针对网络语言中语用异化的相关研究较多,包括针对新闻标题、网络谣言和强势语言现象的异化归因分析。参见:项国雄《新闻标题中的御用预设分析》,《新闻界》2007年第6期;吴希斌《新闻谣言传播语用现象分析》,《出版广角》2017年第6期;曹进、靳琰《网络强势语言模因传播力的学理阐释》,《国际新闻界》2016年第2期。

⑧参见:贾岳《令人震惊的媒体“语言暴力”》,《中国记者》2006年第9期。

⑨参见:王凤仙《复合嵌套的媒体话语与社交平台上的政治对话》,《学术界》2019年第12期。