SPECT/CT心肌灌注显像在原发性微血管性心绞痛患者中的临床价值分析

吴琼 葛俭 张淞颖 呼伦贝尔市人民医院 (内蒙古 呼伦贝尔 021008)

内容提要: 目的:探讨对原发性微血管性心绞痛患者采用SPECT/CT心肌灌注显像方法实施疾病诊断可行性。方法:将2018年5月~2020年2月本院收治的90例原发性微血管性心绞痛患者作为观察组;同时间段选择90例健康体检人员作为对照组;临床合理选择SPECT/CT心肌灌注显像方法进行疾病诊断,最终就两组检验人员检验结果进行观察分析。结果:对于90例心肌缺血患者而言,其呈现出可逆性心肌缺血现象,75例患者表现出多壁段缺血的现象。对于178例缺血壁段进行分析,46例呈现出心尖部缺血现象;56例呈现出前壁缺血现象;48例呈现出下壁缺血现象;20例呈现出侧壁缺血现象;8例呈现出间壁缺血现象;观察组原发性微血管性心绞痛患者静息LVEF、负荷LVEF均低于对照组明显,静息EDV、负荷EDV均高于对照组明显,SDS以及SSS均高于对照组明显(P<0.05)。结论:SPECT/CT心肌灌注显像方法的有效应用,可使原发性微血管性心绞痛诊断效果显著提升,就其特点进行分析,主要呈现出多壁段受累现象,于任何壁段可逆性心肌缺血均会出现,呈现出较轻缺血程度,并且往往合并表现出左心功能降低现象。

对于心肌血供冠状动脉微血管表现出显著价值,特别冠状动脉粥样硬化性心脏病(简称,冠心病)出现、发展以及预后等同冠状动脉微循环表现出显著相关性[1-3]。本次研究将针对原发性微血管性心绞痛患者探析SPECT/CT心肌灌注显像方法运用可行性,以实现原发性微血管性心绞痛患者有效诊治。

1.资料与方法

1.1 临床资料

将本院2018年5月~2020年2月收治的90例原发性微血管性心绞痛患者作为观察组;同时间段选择90例健康体检人员作为对照组。观察组(90例):女30例,男60例;年龄26~77岁,平均(50.25±2.25)岁;对照组(90例):女32例,男58例;年龄27~79岁,平均(50.29±2.29)岁。纳入标准:①劳累型心绞痛症状较为典型;②实施MPI检查获得阳性结果。排除标准:①呈现出心肌病现象;②呈现出变异型心绞痛症状。两组检验人员性别以及年龄比较,均衡性显著(P>0.05)。

1.2 方法

针对所有研究人员合理展开SPECT/CT心肌灌注显像检查,于检查床上方要求所有检验人员采取仰卧位,合理展开CT透射扫描图像采集操作,就最终检测结果展开对应分析。

1.3 统计学分析

对于所有检验人员检测结果通过统计学软件SPSS22.0展开处理,计量资料(心功能参数)行t检验,以±s表示,P<0.05说明差异有统计学意义。

2.结果

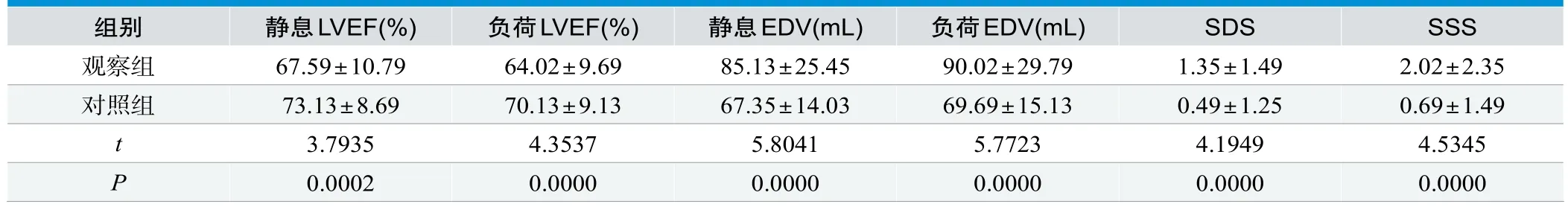

对于90例心肌缺血患者而言,其呈现出可逆性心肌缺血现象,75例患者表现出多壁段缺血的现象。对于178例缺血壁段进行分析,46例呈现出心尖部缺血现象;56例呈现出前壁缺血现象;48例呈现出下壁缺血现象;20例呈现出侧壁缺血现象;8例呈现出间壁缺血现象;观察组原发性微血管性心绞痛患者静息LVEF、负荷LVEF均低于对照组明显,静息EDV、负荷EDV均高于对照组明显,SDS以及SSS均高于对照组明显(P<0.05),见表1。

表1. 两组检验人员心功能参数临床对比 (n=90,±s)

表1. 两组检验人员心功能参数临床对比 (n=90,±s)

组别 静息LVEF(%) 负荷LVEF(%) 静息EDV(mL) 负荷EDV(mL) SDS SSS观察组 67.59±10.79 64.02±9.69 85.13±25.45 90.02±29.79 1.35±1.49 2.02±2.35对照组 73.13±8.69 70.13±9.13 67.35±14.03 69.69±15.13 0.49±1.25 0.69±1.49 t 3.7935 4.3537 5.8041 5.7723 4.1949 4.5345 P 0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

3.讨论

原发性微血管性心绞痛作为临床综合征一种,其呈现出的劳累型心绞痛症状较为典型,并且对患者实施心电图运动平板试验获得阳性结果[4-6]。临床针对此类患者实施SPECT/CT心肌灌注显像诊断,表现出的特异性以及灵敏度较高,对于运动心电图表现出的系列不足可以充分弥补。其通过对心肌进行核素摄取加以分析,就局部心肌血流灌注状态进行充分反映,不但能够对大冠状动脉供血状况加以反映,而且就血流灌注异常加以有效明确[7-9]。

综上所述,SPECT/CT心肌灌注显像方法的有效应用,可使原发性微血管性心绞痛诊断效果显著提升,就其特点进行分析,主要呈现出多壁段受累现象,于任何壁段可逆性心肌缺血均会出现,呈现出较轻缺血程度,并且往往合并表现出左心功能降低现象。