西北汉简所见“为家私市”考

苗润洁

(首都师范大学 历史学院,北京 100048)

两汉时期商品经济与自然经济长期并存,但传世文献对商品经济的记载集中于官方贸易和富商巨贾的经营状况,对民间贸易的记载较为笼统,而西北汉简中保留了相关资料,其中“为家私市”就是汉代民间贸易的一种形式。目前很多学者对西北地区贸易做过深入研究①关于汉代西北地区贸易的论文有:彭年《汉代的关、关市和关禁制度》,《四川师范大学学报(社会科学版)》1987年第4期;王子今、李禹阶《汉代北边的关市》,《中国边疆史地研究》2007年第3期;黄今言《汉代农民“背本趋末”的历史考察》,《中国经济史研究》2006年第4期;侯宗辉《从西北汉简中的物价看河西地区的商品经济》,《焦作师范高等专科学校学报》2010年第2期;高荣《河西通史》,天津古籍出版社2011年。其他优秀的著作和文章还有很多,不一一列述。,但专门对民间贸易讨论的文章较少,尤其对“为家私市”这类简牍的研究和讨论还不够全面和深入。现在大量出土的简牍为了解相关情况提供了丰富资料,笔者试从西北地区“为家私市”简入手,对简牍性质和汉代商品经济进行探讨,敬请方家指正。

一、“为家私市”简文校释

(73EJT6:38A)

(73EJT6:38B)[1]卷1,第65页

简2:甘露四年正月庚辰朔乙酉,南乡啬夫胡敢告尉史,临利里大夫陈同自言为家私市张掖居延界中,谨案同毋官狱征事,当得传。可期言廷,敢言之。正月乙酉尉史赣敢言之。谨案同年爵如书,毋官狱征事,当传。移过所,县侯国毋苛留,敢言之。正月乙酉西鄂守丞乐成侯国尉如昌移过所如律令 / 掾干将令史章

(73EJT10:120A)

西鄂守丞印

(73EJT10:120B)[1]卷1,第136页

(73EJT24:132)[1]卷2,第147页

简4:黄龙元年六月辛未朔壬辰,南乡佐乐敢言之,杨里公乘泠□年廿岁,小未傅,为家私市居延,乏彭祖告移过所县道毋苛留/六月壬辰,雒阳守丞殷移过所,毋苛留如律令/掾良令史阳

(73EJT33:41A)[1]卷4,第4页

简5:觻得益昌里王福年五十七 阳朔四年十月庚戌觻得长护封致

为家私市居延。

(72EJC:121)[1]卷5,第93页

简6:永始五年闰月己巳朔丙子,北乡啬夫忠敢言之,义成里崔自当自言为家私市居延,谨案自当毋官狱征事,当得取传,谒移肩水金关居延县索关敢言之。闰月丙子,觻得丞彭移肩水金关居延县索关,书到如律令/掾晏令史建

(居延汉简15.19)[2]25

《史记·项羽本纪》中《索隐》引张晏云“市,贸易也”[3]卷7《项羽本纪》,第302页,“为家私市”是一种私人贸易行为。西北地区出土的“为家私市”类简牍①根据肩水金关汉简(一)中“妻大女觻得长秋里王第卿年廿八 ”(73EJT9:229)的记载,可知长秋里属于觻得县。此外肩水金关汉简中还有多条关于长秋里的记载。多集中在肩水金关汉简和居延汉简中。从简牍类型看,基本都是“传”(简5是一份“致”②“致”内容与“传”类似,至于两者的不同,李天虹认为:一般来说,关吏以津关所持的“致”案阅出入的人员或马牛,同时,关吏还要案验当事人所持的出入关凭证“传”,致、传相辅并用,内容均对应无差,方能出入。详见李天虹《汉简“致籍”考辨——读张家山汉简〈津关令〉札记》。,与“传”类似)。汉代有着严格的关禁制度,出入关门的行人、商货都必须有行文严格的“传”作为过往关禁的凭证。所谓“复置诸关,用传出入”[4]卷5《景帝纪》,第143页,这项制度便于官府严格管控人口及物品流动情况,防止违禁物品或涉案人员出入。出行前,要提前申请,由官府发放相关的“传”后方能出入关卡。完整的“传”上会记录出行人的籍贯、爵位、姓名、年龄、所乘车辆、携带物品、有无赋役在身、随行人员以及出行目的等。“为家私市”正是过关行人的出行目的。

简1的内容有缺失,根据“传”的内容形式,以及与其他“为家私市”字迹笔画的对比,“市”前应为“言为家私”。简1中“尚光”的籍贯“长秋里”应属于张掖郡觻得县都乡③根据肩水金关汉简(一)中“妻大女觻得长秋里王第卿年廿八 ”(73EJT9:229)的记载,可知长秋里属于觻得县。此外肩水金关汉简中还有多条关于长秋里的记载。,他“为家私市”的路线是从张掖郡觻得县到居延县。从上述简文的格式可知,汉代“传”的内容大概包括三部分:第一部分是“尚光”所在乡的乡啬夫“充国”誊写的申请人“自言”。主要是乡啬夫本人姓名、申请人(尚光)姓名、年龄爵位、申请时间、毋官狱征事。“自言”基本上都是由乡啬夫(简1)或是乡佐(简4)、有秩来誊写。《汉书·百官公卿表》“乡有三老、有秩、啬夫、游徼”[4]卷19《百官公卿表》,第742页,《续汉书·百官志》“县乡条”引《汉官六种》曰“乡户五千,则置有秩”[5]卷118《百官志》,第3623页,由此有秩和啬夫的区别应取决于乡辖户口,户口数达到五千就设有秩,有秩为郡置,啬夫为县置。第二部分是“谒移”,说明该文书要下达的地点、时间、范围,相关官员要给予批示。因为路程较远逐个写上各个关卡比较麻烦,所以用“过所”来表示从起点到终点的所有关卡。“毋苛留止”表示持“传”者受国家保护,所经各关口都可以凭“传”出入,任何人不得阻拦。第三部分则是经办官员的签署加上批示官吏的印章④汉简中印章多书写在传、邮书、楬、函封等简上,钦印在封泥上的印文在过往关卡时需要抄下印文以备案。详见黄艳萍《居延汉简中的官印初探》,《宁夏大学学报(人文社会科学版)》2014年第6期。。简1、简2的B面都是为了备案而抄写下来的印章内容,均是持“传”人所在县县令或县丞的印章,由此也可推知持“传”人的出发地。这三部分也是汉代“传”的一般格式,上列简文内容大致类此。

一般庶民因私事出入关时,在领取“传”之前官府必须审核以下几个条件:最常见的是“毋官狱征事”,基本每份“传”中都会提及,就是要审核申请人是否有兵役或徭役在身,有无牵涉罪案;“年爵如书”(如简2),即申请人上报的爵位与政府部门记录的爵位必须一致;“如书算赋”(如简3),表示持“传”人已缴纳赋税,算赋是汉代政府对成年人征收的一种人头税,一般每人一年一算,时代不同交的具体钱数也有差别。在其他传中还有“非亡人命者”“更徭皆给”等。这些“为家私市”的前提内容都审核完了,才能由乡啬夫、乡佐或有秩出面申请“为家私市”,确认“当得取传”,办出行手续。当然其中不乏特殊情况,如简4文中的持“传”人“泠□”“廿岁,小未傅”,“小未傅”表示一种身份。秦汉有傅籍制度,实行普遍征兵制,凡适龄男子都必登记名字于官家簿册,以备征调服役,称为傅籍。对于汉代服役的年龄学术界基本同意唐人颜师古的说法,把民众“始傅”作为给国家服役的开始,武、昭后汉代服兵役的年龄在23岁①田余庆亦认为:西汉时期,兵役制和徭役制结合在一起。制度规定:男子自傅籍之年(汉初15岁,景帝时20岁,武、昭后23岁)至五十六岁的期间内,服兵役两年,称为正卒。正卒一年在本郡为材官(步兵)、楼船(水军)或骑士;另一年在京师屯戍,称为卫士。他们还须在边郡屯戍一年,称为戍卒。详见田余庆《中国大百科全书·中国历史·秦汉史》第202—203页,中国大百科全书出版社1986年版。宋杰认为:服平常力役较兵役早的制度有着很久的历史传统,汉代“傅”或二十三岁应役的解释都是说担任“正卒”兵役,而不是平常的力役。汉民15岁开始服徭役,而到20或23岁男子始“傅”,才开始服兵役。详见宋杰《〈九章算术〉记载的汉代徭役制度》,北京师院学报(社会科学版)1985年第2期。。张家山汉简中也有“小未傅”,张荣强认为:这是汉代的一种身份,汉初的徭役身份分为傅籍前、“丁” (民间称谓) 、“老”三个大的阶段。其中,傅籍以前下设“小”“小未傅”两个阶段。秦汉时期的“小未傅”应该特指15岁以上具有一定劳动能力的未傅籍男子[6],此说可信。根据简文此时是宣帝黄龙年间,小未傅为15-23岁的男子,简4中泠某20岁,也属于“小未傅”的身份。因为颁发“传”要事先审核此人是否“毋官狱征事”,也就是必须确认持“传”人没有兵役、徭役、罪案在身才能“取传”,泠某未傅籍,因而没有出现“毋官狱征事”之类的审核内容,只是对其身份进行特别说明,允许其出行“私市”。由此看来出行前对持“传”人身份审核是很严格的。

二、“为家私市”的性质

“为家私市”这种私人贸易行为与其他的公差市买,如“市药”“市缮兵物”“市上书”等有很大差别,“私市”行为成本高又耗时耗力。有学者认为,“为家私市”是一种简单的为了家庭需要的购买行为,实则不然。考虑到人一路上吃穿住行的消耗以及牛的饲料,加上长距离运输等安全问题,“为家私市”不应该简单地被看作是为了自家需要购买物品的行为。

简1:甘露四年四月□□朔……自言为家私市张掖酒泉郡中,与子男猛持牛车一两……毋官狱征事,当得取传。写移县道河津关,毋苛留止如律令。敢言之……之移……令/掾安世,佐亲

(73EJT9:62A)[1]卷1,第105页

简2:五凤元年六月戊子朔癸巳,东乡佐真敢言之,宜乐里李戎自言为家私市长安张掖界中,谨案戎毋官狱征事,当为传,谒移廷敢言之。

(73EJT10:312A)

十一月庚寅戎来。

(73EJT10:312B)[1]卷1,第150页

根据《二十史朔闰表》[7],简1中“四月”后脱文应为“戊寅”。依据以上简文记录的朔日信息,可以对持“传”人“为家私市”途中所需的时间窥见一二。简2“李戎”于六月出发“私市”长安张掖(出发地暂不能确定是张掖郡还是河南郡)①河南郡河南县和张掖郡觻得县东乡都有宜乐里的记载,无法确定具体所属。,同年十一月过肩水金关,耗时半年。对比张俊民做的统计:长安到张掖的距离是2800汉里,诏书由都城长安到张掖的时间不足40天②详见简帛网张俊民《简版文书所见“长安”资料辑考》。,可见“为家私市”的路途中耗时甚久,这与交通工具以及持“传”人沿途市买都有关系。肩水金关73EJT6:34“□□□□□□□□□□□今传行商贩以出入关,可休、迁、补,令所请传□”[1]卷1,第64页,记载的就是针对行商出入关的优待政策。“休”指休整、整顿之意,“迁”当是指允许持“传”的商贩在沿途转运、贩卖物品之意[8]。可见商人持“传”出入关在沿途是受到优待的,这也为长途的贸易行为提供了保障和可能性,所以持“传”的商人在“为家私市”的沿途地区都可能会有贸易行为,耗时较长。汉代是以农为本的社会,半年的时间不耕作③肩水金关地区对农耕很重视。汉简中有“八月言之县,当给麦毋使犁长卿毋麦大事”(73EJT21:125A)的记载,这份文书作为政令的下达,对麦的耕种称之为“大事”,还有专门官吏管理,说明政府对肩水金关地区的麦种是很重视的。六月到十一月都在外市买,就会错过农作物播种或者收获的重要时间。,在外市买,只是为了家庭生活需要可能性不大。

(73EJT10:21)[1]卷1,第130页

(居延汉简403.12)[2]553

男□年十三岁 为家私市张掖 二月戊甲入。

(73EJD:100)[1]卷5,第62页

从交通工具和随行物品数量来看,“私市”的人常有带一两辆牛车用来载人或拉货,“牛一车一两”“牛车二两”“车一两牛二”。至于汉代牛车的式样,常见的是牛客车,甘肃武威出土有木雕实物,两轮巨大,带辕,能乘坐两人[9]。南阳汉画像石中亦有“牛车图”,两辆牛车车轮硕大,均用一头牛牵引,左边车坐两人,右边车上仅一人[10],可见“私市”的货物量不太大,不是大宗贸易。

(73EJT24:132)[1]卷2,第147页

(73EJT10:370)[1]卷1,第154页

从简文中记录的出入关人员数量来看,“为家私市”的随行人数都不多,简1、简7中有“与子男猛”“与子男齐、葆”,多是一个人或者以家庭为单位类似于“家人相一,父子戮力”[11]卷6,第80页的形式,或是同乡同里几人合伙。简6记录的公乘“满顺”的随行人员包括“大奴便”“大婢利”“小婢宫乳”,家境属于相对较富裕的。所以“为家私市”的主体以小庶民地主、个体小农、中小商人为主。《汉书·货殖传》中记载了当时一些大商人的经营情况:河南雒阳的师史依靠大规模的商品贩运“转毂百数,贾郡国,无所不至”[4]卷91《货殖传》,第3692页,他 的 贩 运 车 辆 以 百 数 计,贸 易 各 郡 国;大 商 人 罗 裒“数 年 间 致 千 余万”[4]卷91《货殖传》,第3690页,他的崛起是依靠在京城和巴蜀之间的转贩贸易。大商人的周转量大,资本雄厚,往往拥有商队或者车队,这些大商人的经营与“为家私市”同为民间贸易,经营形式相似,都是在不同地区之间贩运贸易,但规模天壤之别,大商人的经营往往有官商结合的性质。

(居延汉简270.20)[2]454

简9:建始四年十一月癸卯朔癸丑,广地候仁移肩水金关谴葆为家私市酒泉郡中,书到出入

如律令 皆十二月癸未出。

(73EJD:43A)

张掖广地侯印

(73EJD:43B)[1]卷5,第57页

此外,除民间经济活动中存在“为家私市”外,在汉代的边塞屯戍体系中也存在这种行为。简9是跟边塞屯戍吏士有关的“为家私市”,简8残缺较多,无法判断具体信息,但似乎也跟边塞屯戍吏卒有关。简9是广地侯派遣自己的随从去“为家私市”,说明只要提前上报,获得批准,边塞吏卒也是可以“私市”的。《侯粟君所责寇恩事》(EPF21.1-36)中甲渠候侯粟君雇佣寇恩去卖鱼[12]475,也是军队吏卒“为家私市”的实例。所以当时边疆地区官员雇人贸易的不在少数。但是如果擅自离署、不经审批因私事去市买是被严厉禁止的,如居延汉简82·2“第十二燧长张宣乃十月庚戌擅去署私中部辟买榆木壹宿”[2]144。据此,“为家私市”的行为还可以具体分为民间百姓、商人的贸易活动和边塞屯戍吏卒的贸易活动。

从上述出土简牍内容来看,“为家私市”应该是一种长途的中小型的贩运贸易,有着自给和盈利的双重性质,主体是小庶民地主、个体小农、中小商人。由于当时人们过着自给自足的生活,需要依赖市场供应的仅仅是自己不能生产和受到本地自然条件限制无法生产的物品,所以贩运商业尤为发达。孔泾源认为,汉代商品经济活动主要依存于各个不同地区之间的珍异特产的转贩流通[13]120;林甘泉也认为,长途贩运的基础在于各地和各经济区域资源、生产和需求的互补性[14]536。贩运商利用不同的自然经济区域之间的农副产品、手工业产品或各地特产、珍奇异宝的差异性来进行地区间的转运贸易、谋取利润。

传世文献中很多记载印证了汉代贩运贸易的繁荣。在西汉桓宽《盐铁论·散不足》中也有相关描述:“大夫士狐貉缝腋,羔麑豹祛。庶人则毛绔衳彤,朴羝皮傅。今富者鼲貂,狐白凫翥。中者罽衣金缕,燕䶅代黄。”[11]卷6,第67页产于康居和奄蔡的貂皮、西域的金丝绒布,产于安息的罽(一种毛织品),还有貉皮、白狐皮等,原本都是异域珍奇特产,但在汉朝一些城市中却早已普及。《西京杂记》中亦记:“公侯皆以竹木为几,冬则以细罽为橐以凭之”[15]46,像竹木、细罽这些非本地产品虽然价格昂贵,但已是富有阶层家中寻常之物,这些都是由大大小小的贩运商从四面八方转运而来,其中就包括“为家私市”的贩运行为。这说明“为家私市”这种长途贩运贸易亦是汉代商品经济的重要形式之一。

三、“为家私市”路线与汉代的商品经济

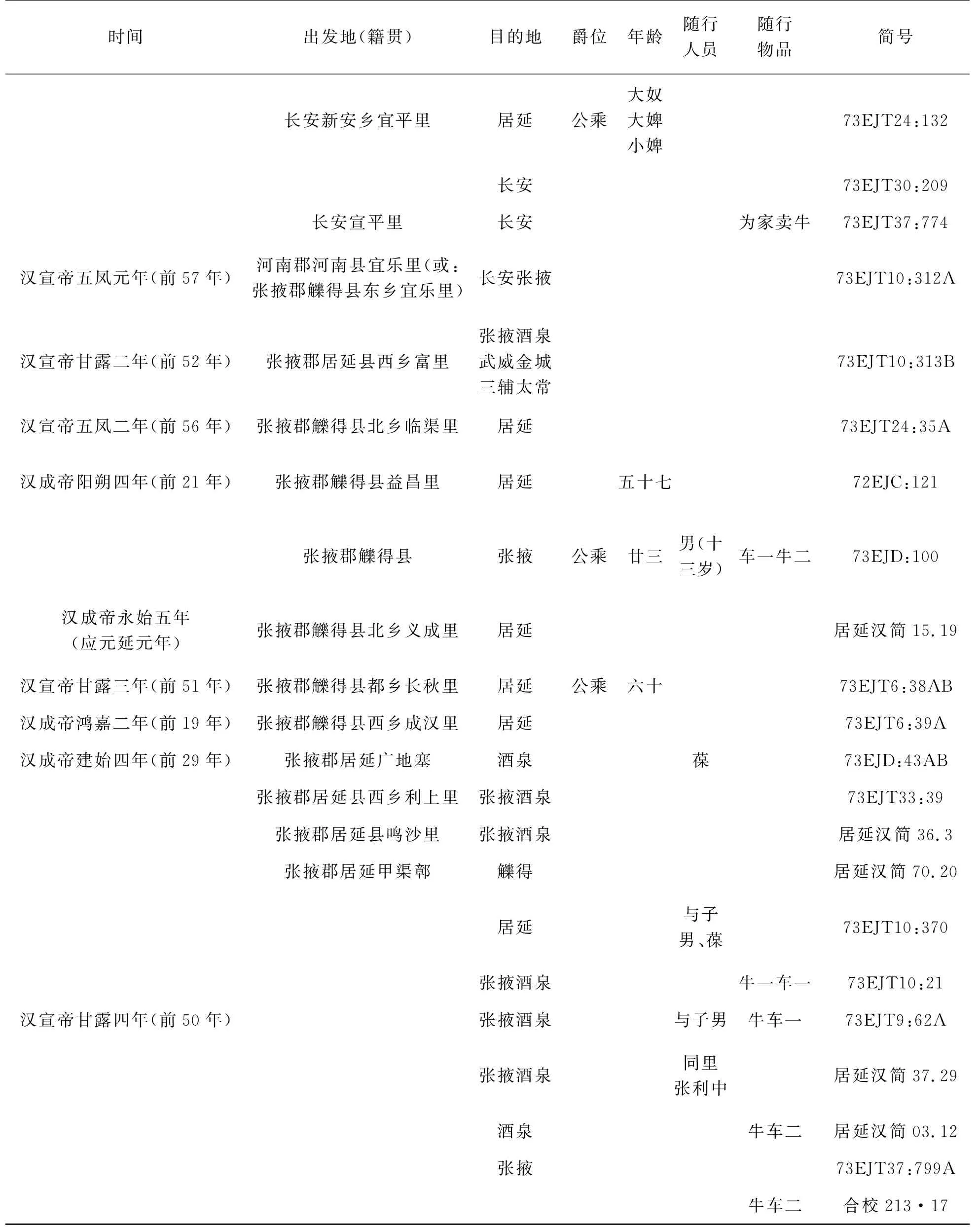

“为家私市”是一种长途的中小型贩运贸易,属于汉代商品经济的一部分,反映了当时的社会经济情况。笔者对相关简牍进行了整理,简文信息如下(由于简牍残损严重,部分信息不能补全)。

表1 “为家私市”人员具体信息表

续表1

根据表1信息,“为家私市”的路线主要有三条:一是从长安、南阳郡(宛县、西鄂县等)和河南郡(雒阳、偃师、原武等)到张掖酒泉;二是张掖郡和长安之间;三是居延和张掖酒泉之间。其中长安、南阳郡、河南郡距离西北都是千里之遥,这种长距离高时耗的贸易行为,其背景原因值得思考。

根据《史记·货殖列传》《汉书·地理志》和《盐铁论》记载,西汉前期全国已经形成若干各具特色的经济区域,分别为关中、陇右、巴蜀、三河、燕赵、齐鲁、梁宋、三楚、南越、颍川、南阳[13],由于经济文化传统和自然地理条件不同,各经济区域发展很不平衡。上述自然经济区域与“为家私市”路线相关的有:关中、三河、南阳、陇右。关中地区以长安为中心;三河包括河东郡、河内郡、河南郡,其中河南区以雒阳(洛阳)为中心城市;宛是南阳的郡治,也是汉代最著名的都会之一;陇右,地理方位指陇山以西广大的西北区域,地处汉与西域、匈奴、羌往来的必经之处,形成了颇具特色的自然经济区域。因此,从“为家私市”的路线来看,这种长距离的贸易行为可以看作是不同经济区之间的商业流通(前两条路线)和同一经济区(陇右)内部的商业流通(第三条路线),这与《史记·货殖列传》中反映的汉代货物的贩运流向是一致的①林甘泉在《中国经济通史》中,根据《史记·货殖列传》的记载将汉代长途贩运的货物流向分了四种情况:四方向京师幅凑、各经济区内部的流动和各经济区之间的流动、南北方的流动、内地向周边地区流动。除南北方的流动在“为家私市”简中不体现外,其他三种情况均与“为家私市”反映线路方向一致,可见这部分简文与传世文献记载的汉代长途贩运的流向是吻合的。详见林甘泉《中国经济通史·秦汉经济卷》第536页,经济日报出版社1999年。。

简1:甘露二年十二月丙辰朔庚申,西乡啬夫安世敢言之,富里薛兵自言欲为家私市张掖酒泉武威金城三辅大常郡中。谨案辟(薛)兵,毋官狱徵事,当得以令取傅,谒移过所,津关毋苛留止,如律令,敢言之。十二月庚申,居延守令千人属移过所如律令/掾忠,佐充国

(73EJT10:313A)

居延千人

十二月丙寅□□辟(薛)兵以来。

(73EJT10:313B)[1]卷1,第150页

1.西北汉简中记录了在长安与西北地区之间“私市”的简文(表1)。简1中“薛兵”要前往千里之遥的“三辅大常”私市,地理志中并无“太常郡”一说②现在学术界对于“太常”的解释尚存在争议,对于太常的设置时间、是不是具备行政区划的特征,学者的观点不一。马梦龙认为,太常只是一个具有部分民政职能的中央官署,不应视为郡级政区而加以讨论。对于简8的断句,他认为“郡中”是用在几个地点后固定的文书用语,秦汉时代的京畿范围内从未设置过“郡”,西汉并不存在“太常郡”的称谓。详见马孟龙《西汉存在“太常郡”吗?——西汉政区研究视野下与太常相关的几个问题》,《中国历史地理论丛》2013年第3期。孔祥军认为:太常郡未能与西汉时期相始终,但已具备郡级政区的基本功能,且有边界和实土,是西汉时期的特殊政区。详见孔祥军《肩水金关汉简所见“太常郡”初探》,《中国历史地理论丛》2012年第3期。,但可以确定的是太常在长安京畿地区,有管辖陵邑的职能[16]。长安是西汉的都城,长安地区因为汇集各地文化,风俗杂糅,商业发达,是当时全国贸易的中心和汇集地。班固在《汉书·地理志》中说:“ (长安)是故五方杂厝,风俗不纯……富人则商贾为利”[4]卷28《地理志下》,第1642页。而长安诸陵邑附近最为繁华,“长安诸陵,四方辐凑并至而会,地小人众,故其民益玩巧而事末也”[3]卷129《货殖列传》,第3261页,诸陵邑汇聚四方物品,有各地商人往来周转交易,陵邑诸民也都喜好经商。林甘泉认为自汉高祖时起迁地方豪族、高赀富人于诸帝陵,这些人本身就资本雄厚、善于经商、崇尚奢靡,所以陵邑逐渐成为一个消费性的都市,富人纷纷利用便利的条件周转贸易,非常繁荣[14]545,简1的记载证实了当地繁盛的地域经济确实吸引了不少人前往,且除传世文献记载的富商大贾外,亦有很多民间私人贸易的形式,频繁来往于长安诸陵与各地之间。

简2:甘露四年正月庚辰朔乙酉,南乡啬夫胡敢告尉史,临利里大夫陈同自言为家私市张掖居延界中,谨案同毋官狱征事,当得传。可期言廷,敢言之。正月乙酉尉史赣敢言之。谨案同年爵如书,毋官狱征事,当传。移过所,县侯国毋苛留,敢言之。正月乙酉西鄂守丞乐成侯国尉如昌移过所如律令/掾干将令史章

(73EJT10:120A)

西鄂守丞印

(73EJT10:120B)[1]卷1,第136页

2.表1中多条简牍记载了从南阳郡出发到西北地区“为家私市”的情况。简2提到的“西鄂”,在宛城北,是宛县的门户,民风民俗亦相近。说明当时南阳地区与西北地区有着密切的贸易往来。南阳郡也是汉代经济繁荣的地区,传世文献中有大量相关的记载:“南阳,故其俗夸奢,上力气,好商贾渔猎……南阳好商贾”[4]卷28《地理志下》,第1654页,宛地孔氏“家致富数千金,故南阳行贾尽法孔氏之雍容”[3]卷129《货殖列传》,第3278页。其中“南阳行贾”应该是对南阳贩运商人的统称,南阳地区人们普遍喜好经商,商人数量不少,已经形成一个群体。宛是南阳郡的郡治,在南阳郡诸县中以宛的商业最为发达。“宛亦一都会也。俗杂好事,业多贾”[3]卷129《货殖列传》,第3269页。宛地无论贫富,很多人都从事贩卖业,《后汉书·吴汉传》中就曾记载:“吴汉字子颜,南阳宛人也……资用乏,以贩马为业,往来燕、蓟间”[5]卷18《吴汉传》,第675页。除了资金雄厚的大商人外,更多的还是“吴汉”这样的小贩运商往返两地之间贩卖货物养家糊口。简2记载的这种经济流动也证实了传世文献中记载的宛地“业多贾”的民风,反映了西北与南阳地区民间经济往来的频繁。

简3:五凤元年六月戊子朔癸巳,东乡佐真敢言之,宜乐里李戎自言为家私市长安张掖界中,谨案戎毋官狱征事,当为传,谒移廷敢言之。

(73EJT10:312A)

十一月庚寅戎来。

(73EJT10:312B)[1]卷1,第150页

简4:本始四年九月壬戌朔丁未,西乡有秩贤,敢告尉史宜岁里上造董贲,年卅五岁正令自言为家私市……

(73EJT24:262)[1]卷2,第156页

简5:黄龙元年六月辛未朔壬辰,南乡佐乐敢言之,杨里公乘泠□年廿岁,小未傅,为家私市居延,乏彭祖告移过所县道毋苛留/六月壬辰,雒阳守丞殷移过所,毋苛留如律令/掾良令史阳

(73EJT33:41A)[1]卷4,第4页

简6:昌武里公乘郭弘年廿七自言为家私市张掖郡七月丙戌右尉光敢言之,谨案弘年爵如书毋 取偃师长汤移过所县邑津关,毋何留如律令/掾恩令史安

(73EJT37:692)[1]卷4,第61页

3.简3、简4、简5、简6中涉及的河南郡雒阳、偃师(紧邻雒阳)、河南县等地区被称为“周地”。“洛阳,周公迁殷民,是为成周”[4]卷28《地理志上》,第1555页,“河南,故郏鄏地。周武王迁九鼎,周公致太平,营以为都,是为王城,至平王居之”[4]卷28《地理志上》,第1555页,“周地,柳、七星、张之分野也。今之河南洛阳、穀成、平阴、偃师、巩、缑氏,是其分也”[4]卷28《地理志上》,第1650页。河南郡是《史记》所载的“三河”之一,治所在雒阳(今河南洛阳),这些地区的人被称为“周人”,“周人都河南”[3]卷129《货殖列传》,第3263页,而“周人之俗,治产业,力工商,逐什二以为务”[3]卷69《苏秦列传》,第2241页,“周人之失,巧伪趋利,贵财贱义,高富下贫,熹为商贾”[4]卷28《地理志上》,第1651页,可见河南郡是“喜为商贾”的地区。司马迁在《史记》中引苏秦家人的话说明自战国以来周人就有好经商、好“逐利”的风俗,而班固亦评价“周人之失”在于“喜为商贾”,两位汉代的史学家都提到了“好经商”对周地的重要影响。简文中多例从河南郡到千里之遥的西北地区“私市”的过关记录也印证了传世文献的记载,反映了经济繁荣的“三河”与地处边疆的西北地区之间的往来。

所以,“为家私市”作为一种民间私人的贸易行为是与上述三个地区的民风民俗和社会经济情况紧密相关的,这几个地区都是当时的经济中心,民风“好商贾”。“为家私市”的路线反映了汉代不同自然经济区域之间流通和发展程度的不平衡,证明了汉代商品经济的发展。《盐铁论·力耕》亦说:“自京师东西南北,历山川,经郡国,诸殷富大都,无非街衢五通,商贾之所臻,万物之所殖者……宛、周、齐、鲁商遍天下”[11]卷1,第6页,表明西汉时期宛、周、齐、鲁这几个“殷富大都”经济繁荣,商人遍布天下的盛况。